Для иллюстрации я хочу взять один конкретный случай из моей книги «Алхимия финансов»: так называемый бум конгломератов, достигший апогея в конце 60-х годов. В то время инвесторы были готовы платить высокие цены за акции тем компаниям, которые обеспечивали быстрый рост прибыли в расчете на акцию. Этот показатель — рост прибыли — казался инвесторам более значимым, чем остальные основные инвестиционные показатели, например дивиденды или балансовые отчеты, и инвесторам не было дела до того, каким образом был достигнут рост прибыли в расчете на акцию. Некоторым компаниям удалось воспользоваться этим отношением инвесторов. Обычно конгломератами были оборонные компании, применяющие высокие технологии, которые в недавнем прошлом имели высокий прирост прибыли и соответственно высокий коэффициент доходности (отношение цены акции к доходам по ней). Они решили использовать свои акции, продававшиеся по высоким ценам, для приобретения других компаний, акции которых продавались с более низким коэффициентом доходности, что приводило к более высоким доходам в расчете на акцию. Инвесторы предвидели быстрый рост доходов, это привело к росту коэффициента доходности, что позволило компаниям продолжить процесс поглощения. Даже компании с первоначально низким коэффициентом доходности могли достичь более высокого отношения просто путем объявления о своих намерениях стать конгломератом. Так начался бум.

Сначала результаты компаний рассматривались независимо, но постепенно конгломераты стали считаться группой. Появился новый тип инвесторов, так называемые руководители фондов — или «стрелки из рогатки», — у которых сложились близкие отношения с руководителями конгломератов. Между ними были установлены прямые линии связи, и конгломераты научились управлять как курсами своих акций, так и своими прибылями. Курсы акций возросли, и в конце концов реальность больше не соответствовала ожиданиям. Масштаб приобретений должен был расти для поддержания темпа, и в итоге конгломераты достигли пределов своих размеров. Кульминационным событием стала попытка приобретения Chemical Bank Солом Стейнбергом: влиятельные круги оказали сопротивление, и она не удалась.

Когда курсы акций начали падать, то процесс падения был самоускоряющимся. Внутренние проблемы фондов, которые они тщательно прятали на протяжении периода быстрого роста, начали вылезать наружу. В отчетах о прибылях стали вскрываться малоприятные сюрпризы. У инвесторов пропали иллюзии, и после головокружительных дней успеха, основанного на приобретениях, немногие руководители оказались готовы нести бремя руководства в распадающихся компаниях.

Ситуацию усугубил экономический спад, и многие ведущие и преуспевающие конгломераты рассыпались в буквальном смысле слова. К этому времени инвесторы уже были готовы поверить в худшее, и это худшее действительно в ряде случаев произошло. Но в других случаях реальность оказалась лучше ожиданий, и в конце концов ситуация стабилизировалась, и выжившие компании, часто с новым руководством, начали медленно выкарабкиваться из-под обломков[9].

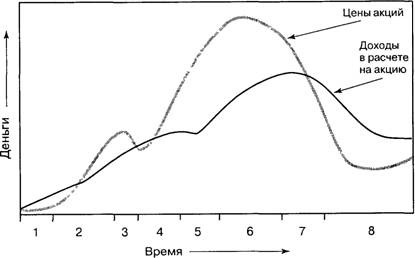

Используя бум конгломератов в качестве парадигмы, я разработал идеальный тип последовательности: быстрый подъем деловой активности - спад. Этот цикл начинается с доминирования некоторого предвзятого мнения и некой господствующей тенденции. В случае бума конгломератов доминирующим предвзятым мнением было предпочтение, отдаваемое быстрому росту прибылей в расчете на акцию, без учета способа достижения этого роста; а господствующей тенденцией была способность компаний добиваться быстрого роста прибыли в расчете на акцию путем использования своих акций для приобретения других компаний, продававших акции с более низким отношением цены акции к доходам. На первоначальном этапе (1) тенденция еще не признается. Потом наступает период ускорения (2), когда тенденция признается и усиливается доминирующим предвзятым мнением. Может вмешаться период проверки (3), в результате чего курсы падают. Если продолжают существовать и предвзятое мнение, и тенденция, то бум приобретает еще более высокие темпы (4). Потом наступает момент истины (5), когда реальная ситуация уже не может соответствовать завышенным ожиданиям, затем наступает период полумрака (6), когда люди продолжают играть в игру, хотя больше не верят в нее. В конце концов достигается точка перехода (7), когда тенденция начинает ослабевать, а предвзятое мнение начинает работать в противоположном направлении, что ведет к катастрофическому ускорению движения в обратном направлении (8), обычно называемому крахом.

|

Это проиллюстрировано графически на рис. 3.1. График представляет собой идеальный случай, но графики подъема и спада в развитии различных конгломератов совпадали с данным достаточно близко. Не каждый период цикла подъем — спад деловой активности следовал одному и тому же образцу. В «Алхимии финансов» я описал другой идеальный случай, в котором движения вниз и вверх графически выглядят более симметрично. Это типичная форма движения для рынков валют, где движения вверх и вниз являются более или менее обратимыми. В реальности различные возвратные процессы взаимодействуют, создавая странную и уникальную модель. Каждый случай индивидуален, а кривые имеют столько начертаний, сколько существует случаев. Неожиданное разочарование в дальневосточных рынках в 1997 г., которое привело к изменению основных финансовых показателей во всей Азии и даже во всем мире, является наглядным примером этого (я буду анализировать этот пример позже).

Нет ничего определенного в идеальном случае, который я описал выше. Различные стадии цикла могут иметь различные амплитуды и различную продолжительность. Похоже, в последовательности различных периодов существует своя логика: было бы странно иметь период ускорения после периода истины. Но процесс может остановиться в любой момент; или даже — он может никогда и не начаться. Он возникает под влиянием самоусиливающегося взаимодействия предвзятого мнения и тенденции, создаваемой мышлением и реальностью. В большинстве случаев рефлексивный механизм обратной связи является самокорректирующимся, а не самоусиливающимся. Настоящий цикл быстрого подъема—спада деловой активности является скорее исключением, а не правилом, правилом является рефлексивность — будь она самоусиливающейся или самокорректирующейся, но она игнорируется доминирующими представлениями. Например, существует рефлексивный элемент в настоящем быстром росте акций Internet, популярность Интернета и популярность акций Internet были взаимоусиливающими. Существует похожая рефлексивная связь между прибылями корпораций и использованием акций для вознаграждения руководителей. Она особенно сильна в банковской сфере.

Концепция рефлексивности является на самом деле гораздо более подходящей для понимания финансовых рынков, чем концепция равновесия. Но концепцию равновесия также можно использовать. Как мы видели, было сложно пролить достаточно света на механизм обратной связи без использования этой концепции. Равновесие, как и основные показатели, является как раз той самой «плодотворной ошибкой». Ведь мы не могли бы достаточно точно судить о предвзятом мнении участников без использования основных показателей, хотя я и утверждаю, что на так называемые основные показатели влияет предвзятое мнение участников. График бума конгломератов не будет иметь смысла без линии, указывающей на рост прибыли в расчете на акцию (т. е. основной показатель), даже если на нее влияют рыночные курсы.

Так что же такое равновесие? Я определяю равновесие как состояние, при котором существует соответствие между ожиданиями и результатами. На финансовых рынках равновесия нельзя достигнуть в принципе, но можно установить, ведет ли доминирующая тенденция к равновесному состоянию или тренд движется в обратном направлении. Знание даже этого одного факта было бы важным продвижением вперед в нашем понимании. Если мы можем определить доминирующую тенденцию и расхождение между ожиданиями и результатами, то это дает нам возможность предсказать, развивается ли тенденция в направлении равновесия или в обратном направлении. Это нелегко сделать, и это не может быть сделано научными методами, хотя я и установил, что может быть полезным адаптирование теории научного метода Поппера. Я делаю это путем установления гипотезы (или тезиса — для краткости) как основания для моих ожиданий и путем проверки ее по отношению к будущему ходу событий. В дни, когда я активно занимался руководством фонда, я начинал особенно волноваться, когда нападал на след первоначально самоусиливающегося, но в конечном счете саморазрушающегося процесса. У меня текли слюнки, будто я был собакой Павлова. Экономисты, говорят, предвидели десять из последних трех спадов, я также делал прогнозы наступления периодов подъема — спада деловой активности. Я ошибался в большинстве случаев, поскольку не каждая ситуация позволяет сформулировать рефлексивный тезис, но те несколько случаев, когда я оказывался прав, оправдывали все усилия, поскольку потенциал прибыли был намного больше, чем в ситуациях, близких к равновесию. Именно так я действовал будучи руководителем фонда. Это требовало воображения и интуиции, а также безжалостного критического отношения.

Я описал один такой конкретный случай в «Алхимии финансов» — случай с инвестиционными трастами недвижимого имущества в начале 70-х годов. Этот случай был замечательным во многих аспектах. Я опубликовал брокерский отчет, который предсказывал процесс подъема — спада деловой активности, а после этого сценарий был «разыгран» в жизни, как греческая драма, — точно так, как я и предсказывал. Я сам был одним из главных актеров, получив всю возможную выгоду как во время роста, так и во время спада. Убежденный собственным анализом и прогнозом, что большинство инвестиционных трастов недвижимого имущества обанкротятся, я продолжал продавать срочные акции без покрытия по мере того, как они падали в цене, в конце концов я получил более 100% прибыли по моим коротким позициям, добившись, казалось бы, невозможной победы.

Даже в тех случаях, когда мой тезис оказывался ложным, я часто мог выйти из ситуации с прибылью, поскольку мое критическое отношение позволило мне раньше, чем кому-либо, выявить ошибки в собственном тезисе. Когда я нападал на «след», я действовал согласно правилу: сначала инвестировать, потом анализировать. Когда тезис был правдоподобным, это обычно давало мне шанс получить прибыль, поскольку были и другие люди, готовые поверить в это. Признание ошибочности тезиса давало мне утешение; незнание всех потенциально слабых моментов заставляло меня быть на чеку, поскольку я твердо верил, что любой тезис по свой сути должен быть несовершенным.

На основании собственного опыта я разработал довольно интересную гипотезу о фондовых рынках: я постулировал, что фондовый рынок при адаптации теории научного метода Поппера действует во многом так же, как и я, с той лишь разницей, что он не знает, что так поступает. Другими словами, он выбирает некий тезис и проверяет его; когда он оказывается ошибочным, как это обычно и бывает, он проверяет другой тезис. Это и вызывает колебания на рынке. Такой процесс происходит на разных уровнях, а получаемые модели являются рекурсивными, как и фракталы Мандельброта[10].

Выбираемый рынком тезис часто является тривиальным; он может заключаться в констатации того простого факта, что курсы акций определенных компаний, групп или целых рынков должны двигаться вверх или вниз. В тех случаях, когда участник наконец понимает, почему рынок принял определенный тезис, становится уже поздно: тезис может быть уже опровергнут — как несостоятельный. Гораздо лучше предвидеть колебания путем изучения моделей рынка. Именно это и делают технические аналитики. Меня это никогда особенно не интересовало, я предпочитал ждать появления нетривиального, т. е. рефлексивного тезиса. Конечно, рынки уже начинали опробовать этот тезис до того, как я мог его сформулировать, но я все же имел возможность опережать рынок в формулировании тезиса. Такие исторические, рефлексивные тезисы появляются не постоянно, но время от времени, и существуют длинные периоды передышки, когда с таким же успехом можно вообще ничего не предпринимать.

Я сомневаюсь, будет ли у меня еще конкурентоспособное преимущество в признании более существенных, исторических тезисов, поскольку участники рынка уже начали осознавать потенциал, который имеет рефлексивность. Уже произошли заметные перемены, например переход от основных показателей к техническим. По мере того как вера участников в важность основных показателей ослабевает, растет важность технического анализа. Последний имеет определенную значимость для стабильности рынков, но до того как я начну рассматривать эти технические соображения, я должен ввести отличительный признак, играющий ключевую роль в моих концептуальных построениях.

Я хочу провести разграничение между околоравновесным состоянием и состоянием, далеким от равновесия. Я заимствовал эти термины из теории хаоса, с которой моя теория определенно близка. В условиях, близких к равновесию, рынок оперирует тривиальными тезисами, так что противодействие равновесию может вызвать отход от положения равновесия, что возвращает цены в первоначальное положение. Эти колебания напоминают рябь на поверхности бассейна.

Наоборот, если рефлексивный тезис может быть определен, он оказывает влияние не только на цены, но и на основные показатели, а возвратный процесс не приведет к первоначальному положению. Это будет напоминать скорее приливную волну или оползень. Настоящие циклы смены подъема и спада деловой активности проникают в область, далекую от равновесного состояния. Это и придает им историческую значимость. Где же проходит демаркационная линия?

Граница динамического неравновесия пересекается в тот момент, когда тенденция, доминирующая в реальном мире, начинает зависеть от предвзятого мнения, господствующего в умах участников рынка, и наоборот. Как тенденция, так и само это предвзятое мнение развиваются дальше, чем это было бы возможно в отсутствие двусторонней обратной связи, т. е. рефлексивной зависимости. Например, в 90-х годах энтузиазм международных инвесторов и банкиров в отношении азиатских акций и активов вызвал внутренние бумы, подстегиваемые высокой стоимостью акций и легкими кредитами. Эти бумы ускорили рост в регионе и увеличили стоимость акций, что, в свою очередь, обосновало и стимулировало потоки капитала из-за границы. (Но в этой бочке меда была и ложка дегтя: бум не мог бы развиться быстро без неофициального фиксированного курса доллара, который позволил странам поддерживать торговый дефицит дольше, чем стоило бы. Более подробно об этом позже.)

Самого по себе господства предвзятого мнения - явно недостаточно; оно должно найти способ, чтобы стать действенным, - например, путем установления или усиления какой-либо тенденции реального мира. Я понимаю, что то, о чем говорю, тавтология: когда механизм двусторонней обратной связи действует, мы можем говорить о динамическом неравновесии. Но об этом тем не менее стоит говорить: мышление участников всегда предвзято, но это не всегда переходит в цикл подъем — спад деловой активности. Например, быстрый рост конгломератов мог бы быть остановлен, если бы инвесторы поняли, что их концепция роста доходов в расчет на одну акцию была ошибочной, как только компании - конгломераты стали эксплуатировать эту концепцию. Быстрое развитие бума в Азии могло быть остановлено, если бы инвесторы и кредиторы поняли, что, хотя потоки капитала в регион и дефицит текущего счета были направлены на финансирование «продуктивных инвестиций», эти инвестиции могли оставаться «продуктивными» до тех пор, пока можно было поддерживать на достаточном уровне поток капиталов в регион.

И это не конец истории. Что происходит, когда участники рынка признают рефлексивную связь между основными показателями и оценкой? Такое признание также может стать источником нестабильности. Оно может привести к фокусированию на так называемых технических факторах в ущерб основным показателям и породить спекуляцию на основании тенденции. Как же можно тогда сохранить стабильность? - Только продолжая опираться на так называемые основные показатели, несмотря на тот факт, что они зависят от наших оценок. Это может быть достигнуто путем незнания. Если участники рынка не знают о рефлексивности, рынки остаются стабильными до тех пор, пока какая-нибудь случайность не спровоцирует процесс подъема — спада деловой активности. Но как можно сохранить стабильность, если участники рынка знают о рефлексивности? Ответ заключается в том, что это не может быть сделано только участниками рынка; сохранение стабильности должно стать целью государственной политики.

Можно утверждать, что концепция рефлексивности сама по себе рефлексивна. Экономическая теория фактически содействовала тенденции к равновесию, игнорируя рефлексивность и подчеркивая важность основных показателей. Наоборот, мои доводы ведут к заключению, что рынки не могут быть предоставлены самим себе. Знание о рефлексивности ведет к увеличению нестабильности, если власти не осознают этого в такой же степени и не вмешиваются в тот момент, когда нестабильность грозит выйти из-под контроля.

Проблема нестабильности становится еще более острой. Вера в основные показатели исчезает, а поведение, заключающееся в следовании за доминирующей тенденцией, становится массовым. Оно формируется под растущим влиянием институциональных инвесторов, результаты деятельности которых измеряются относительными, а не абсолютными показателями, и банков - центров денежных средств, действующих в качестве участников финансового рынка, которые формируют его состояние и являются провайдерами (проводниками) механизмов хеджирования. Роль страховых фондов амбивалентна: они используют леверидж, т. е. опираются на определенное соотношение заемных и собственных средств, и тем самым поддерживают непостоянство на рынке; но делают они это только в той степени, в какой их поведение может быть мотивировано абсолютными, а не относительными показателями деятельности. Поэтому они часто действуют в направлении, обратном тенденции. Поскольку финансовые рынки сами развиваются согласно историческим тенденциям, нельзя относиться легко к опасности увеличения нестабильности. Я анализирую эту опасность в главах о системе мирового капитализма, но перед тем как мы подойдем к этому, нам следует подробнее познакомиться с рефлексивностью и историческими моделями.

4

4. РЕФЛЕКСИВНОСТЬ В ИСТОРИИ

Я рассматриваю развитие финансовых рынков как исторический процесс. Я также полагаю, что моя интерпретация имеет некоторое отношение к истории в целом, при этом я имею в виду не только историю человечества, но и историю всех форм человеческого взаимодействия. Люди действуют на основании несовершенного знания, и их взаимодействие друг с другом рефлексивно.

Как отмечалось раньше, мы можем разделить все события на две категории: случайные, повседневные события, которые не вызывают изменения в восприятии, и уникальные, исторические события, которые влияют на сложившиеся мнения участников и ведут к дальнейшим изменениям господствующих условий. Такое разделение, как мы отмечали ранее, представляет собой простую тавтологию, но оно полезно. Первая категория событий чувствительна к анализу равновесия, вторая — не чувствительна, поэтому она может быть понята только как часть исторического процесса.

В повседневных событиях ни функция участника, ни когнитивная функция не претерпевают значительных изменений. В случае уникальных, исторических событий обе функции реализуются одновременно таким образом, что ни представления участников, ни ситуация, с которой эти представления связаны, не остаются такими же, какими они были раньше

Именно это и оправдывает описание таких событий как исторических.

Исторический процесс, как я его вижу, является открытым, т. е. неокончательным. Когда в ситуации действуют думающие участники, последовательность событий не ведет прямо от одного ряда событий к другому; скорее она соединяет факты и восприятия, а также восприятия и факты — подобно некой нити. Но история — это особенный вид нити, или связи. Две связанные стороны представляют собой различные материи; фактически только одна сторона материальна, другая же — состоит из идей участников исторического процесса. Эти две стороны никогда не совпадают, а расхождения между ними определяют ход событий, который как раз и соединяет их вместе. Узлы, которые уже были завязаны, имеют определенную форму, но будущее — открыто в том смысле, что оно может сложиться иначе. Феномены истории значительно отличаются от явлений природы, по отношению к которым — для объяснения прошедшего и предсказания будущего — могут быть использованы универсально действующие законы.

Необходимо признать, что теория, представляющая историю в виде некой «нити», является своего рода диалектикой, или связью между нашими мыслями и реальностью. Ее можно рассматривать как некий синтез идеалистической диалектики Гегеля и диалектического материализма Маркса. Гегель предложил диалектику идей, которая в конечном итоге приведет к концу истории: т. е. к свободе. Маркс, а точнее Энгельс, предложил антитезис, утверждая, что идеологическую надстройку определяют условия производства и производственные отношения. Теорию «нити» можно рассматривать как их некий синтез. Не идеи и материальные условия, возникающие самостоятельно диалектическим образом, а взаимодействие между ними — приводит к диалектическому процессу. Единственная причина, почему я не хочу использовать слово «диалектический», заключается в чрезмерно тяжелом идеологическом багаже, который сопровождает это понятие. Ведь Маркс предложил детерминистическую теорию истории, а она диаметрально противоположна моей позиции. Взаимодействие между материальным и идеальным интересно именно потому, что они не соответствуют друг другу и не определяют друг друга. Отсутствие соответствия не просто усиливает предвзятое мнение участников истории, но и делает это мнение причиной реальных событий. Ошибки, неверные понимания и трактовки событий, ошибочные концепции участников играют в исторических событиях ту же роль, что и мутации генов в биологических процессах: они творят историю.

Цикл подъем - спад деловой активности

Я утверждаю, что развитие цикла подъем — спад деловой активности имеет такое же отношение к истории в целом, как и к динамике состояния финансовых рынков. Нет необходимости повторять, что это не единственный путь, по которому может пойти история. Также возможно, что господствующее предвзятое мнение и доминирующая тенденция изначально являются самокорректирующимися в такой степени, что процесс развития цикла подъем — спад деловой активности даже и не начинается. Иногда господствующее предвзятое мнение может быть скорректировано на раннем этапе. Процесс самостоятельной корректировки является менее значимым, но встречается достаточно часто. Большинство исторических событий вообще не имеют ни регулярной формы, ни повторяющейся модели. Это происходит потому, что реальность является бесконечно сложной, и любой процесс, который мы можем выделить для рассмотрения, взаимодействует с рядом других процессов.

Развитие цикла подъем — спад деловой активности приобретает определенную значимость постольку, поскольку он связывает состояние, близкое к равновесию, с состоянием, далеким от равновесия. Я могу продемонстрировать свои рассуждения на конкретном историческом примере: рост и падение советской системы. Я был активно вовлечен в последнюю стадию процесса падения и как участник руководствовался теорией истории, которую я здесь разъясняю. Я предложил свое объяснение процессу развития цикла подъем - спад в работе Opening the Soviet System («Открывая советскую систему»), которую я опубликовал в 1990 г. Вот, что я там писал:

«Первоначальное предвзятое мнение и первоначальная тенденция привели к закрытому обществу. Существовало взаимно усиливающееся отношение между жесткостью догмы и суровостью общественных условий. Система достигла своего зенита в последние несколько лет правления Сталина. Она стала всеобъемлющей: форма правления, экономическая система, территориальная империя и идеология. Система была всеобъемлющей, изолированной от внешнего мира и жесткой. Но расхождение между реальным положением вещей и его официальным объяснением было настолько велико, что положение дел можно было считать статическим неравновесием.

После смерти Сталина был краткий период, момент истины, когда Хрущев вскрыл некоторую часть правды о правлении Сталина, но в конце концов иерархия системы снова набрала силу и система самостоятельно восстановилась. Начался период полумрака, когда догма сохранялась административными методами, но больше не поддерживалась верой в ее действенность. Интересно, что жесткость системы усилилась. Пока у руля партии находился живой тоталитарный лидер, линия Коммунистической партии могла меняться по его прихоти. Но теперь, когда режимом управляли бюрократы, эта гибкость исчезла. Одновременно ослабел и ужас, заставлявший людей принимать коммунистическую догму, начался — сначала незаметный — процесс упадка. Экономические институты стали добиваться положения любыми средствами. Поскольку ни один из них не пользовался настоящей автономией, они были вынуждены заняться бартерным обменом с другими институтами. Постепенно сложная система заключения сделок между экономическими институтами заменила то, что, как предполагалось, было центральным планированием. В то же время развивалась Heофициальная, или теневая, экономика, которая дополняла официальную систему и заполняла оставляемые ею бреши. Этот период полумрака сейчас называется периодом застоя. Неадекватность системы становилась все более очевидной, нарастала необходимость в реформах.

Реформы ускорили процесс дезинтеграции, поскольку они ввели или легитимизировали альтернативы в то время, когда для выживания системе нужны были именно альтернативы. Экономические реформы на начальном этапе были успешными во всех коммунистических странах, но Советский Союз был заметным исключением. Китайские реформаторы назвали этот этап Золотым периодом, когда существовавший акционерный капитал был переадресован и направлен на удовлетворение нужд и запросов потребителей. Но все движения реформ основаны на неправильном представлении: система не может быть реформирована, потому что она не допускает экономического распределения капитала. Когда существующий потенциал был полностью переориентирован, процесс реформ начал сталкиваться со сложностями.

Почему так происходит — становится понятно теперь. Коммунизм изначально задумывался как противоядие капитализму, который изолировал работника от средств производства. Вся собственность была взята под контроль государства, государство стало воплощением коллективного интереса, как это было определено Партией. Таким образом, Партия оказалась ответственной за распределение капитала. Это означало, что капитал распределялся не на основании экономических соображений, а на основании политических и квазирелигиозных догм. Самая лучшая аналогия для объяснения этого явления может быть найдена в строительстве пирамид фараонами: часть ресурсов, направляемая на инвестиции, была максимально увеличена, в то время как экономическая выгода, получаемая от этого, была минимальной. Другое сходство заключалось в том, что инвестирование приняло формы монументальных проектов. Мы можем рассматривать гигантские гидроэлектростанции, сталелитейные заводы, мраморные залы московского метрополитена и небоскребы сталинской архитектуры как своего рода пирамиды, построенные современным фараоном. Гидроэлектростанции на самом деле производят энергию, а сталелитейные заводы — выпускают сталь, но если сталь и энергия используются для сооружения еще большего числа электростанций и сталелитейных заводов, экономический эффект не намного превышает эффект от строительства пирамид.

Согласно нашим теоретическим и концептуальным построениям, в далеких от равновесия условиях закрытого общества должны существовать искажения, немыслимые в открытом обществе. Какой еще можно привести более наглядный пример, кроме советской экономики? Коммунистическая система не видит ценности капитала; или, более точно, — она не признает идеи собственности. В результате экономическая деятельность при советской системе — это вовсе не экономическая деятельность. Чтобы она стала таковой, необходимо лишить Партию роли хранителя и распределителя капитала. И именно в этом терпели неудачу все попытки реформирования.

Интересно, что провал попыток осуществления экономических реформ способствовал ускорению процесса дезинтеграции, поскольку была продемонстрирована необходимость в политических реформах. С наступлением перестройки в Советском Союзе процесс дезинтеграции вступил в свою окончательную стадию, поскольку реформы носили в основном политический характер, а Золотой период, как я упомянул ранее, отсутствовал, поэтому реформы принесли незначительную, если вообще какую-нибудь, экономическую выгоду Когда уровень жизни начал падать, общественное мнение повернулось против режима, что привело к катастрофической дезинтеграции, кульминационной точкой которой стал развал Советского Союза. Почти такую же модель мы можем наблюдать на финансовых рынках, но с одной существенной разницей: на финансовых рынках цикл подъем — спад деловой активности проявляется как процесс ускорения, в то время как в случае с советской системой полный цикл состоял из двух фаз: одна — процесс замедления, приведший к застою сталинского режима, другая - процесс ускорения, приведший к катастрофическому развалу страны»[11].

Я объяснял также, что аналогичный двухфазный процесс подъем — спад деловой активности часто можно найти на финансовых рынках. Я привел в качестве иллюстрации банковскую систему Соединенных Штатов Америки, которая подверглась жесткому регулированию после краха 1933 г., после чего потребовалось около 35 лет, чтобы ее оживить. После нефтяного кризиса и международного кредитного бума 70-х годов, когда банки перерабатывали активный платежный баланс стран — производителей нефти, банковская система перешла в состояние динамического неравновесия. Идея этого далекого сравнения между ростом и падением советской системы и падением и ростом банковской системы США заключалась в том, чтобы показать, что далекие от равновесия условия могут преобладать в любом крайнем состоянии изменений и отсутствия изменений. Закрытое общество — это лицевая сторона медали революций и хаоса; рефлексивные процессы действуют в условиях обеих крайностей, разница заключается во временном масштабе. В закрытом обществе мало что происходит на протяжении длительных периодов времени; во время революции, наоборот, - много событий происходит на протяжении короткого периода времени. В любом случае восприятия участников слишком далеки от реальности.

Это - важный момент. Рассматривая процессы внутри цикла подъем — спад деловой активности, человек обычно рассуждает об этом цикле с точки зрения ускорения. Но тенденция может также состоять в отрицательном ускорении или в отсутствии изменений. Как только мы начинаем осознавать эти возможности, мы можем найти реальный пример на фондовом рынке: случай с банковскими акциями со времен Великой депрессии до 1972 г[12]. В истории случаи отсутствия изменений или статического неравновесия встречаются гораздо чаще.

Структура концепции

Наблюдение неравновесных условий полезно для установления структуры концепции и ее границ, которые позволяют разделить исторические ситуации на три категории: статически неравновесные, состояния, близкие к равновесию, и динамически неравновесные состояния. Возможность статического равновесия была исключена в силу того факта, что участники всегда основывают свои решения на предвзятом толковании реальности. Таким образом, мы получаем три варианта.

Один из возможных вариантов состоит в том, что рефлексивное взаимодействие между когнитивной функцией и функцией участника не дает нашим представлениям и реальности уйти друг от друга слишком далеко. Люди учатся на своем же опыте; они действуют на основании предвзятых представлений, но происходит и процесс критического осмысления, который стремится скорректировать это предвзятое мнение. Совершенное знание остается недоступным, но по крайней мере существует тенденция к равновесию. Функция участника означает, что реальный мир — как в этом убеждаются на своем опыте участники — постоянно меняется, но у людей все же есть достаточно оснований — в виде ряда фундаментальных ценностей, гарантирующих им, что предвзятое мнение участников не может слишком сильно расходиться с реальными событиями. Именно это я и называю состоянием, близким к равновесию. Такое положение характерно для открытого общества, каким является современный западный мир. Это общество ассоциируется с критическим образом мышления. Мы называем этот образ мышления «нормальным» отношением между мышлением и реальностью, поскольку мы знакомы с ним на основе собственного опыта.

Мы можем также оказаться в ситуации, когда представления участников значительно удалены от реального положения вещей, и при этом тенденции к их сближению не наблюдается. В некоторых случаях они могут даже еще дальше уходить друг от друга. Внутри одной крайности существуют режимы, оперирующие предвзятыми идеологическими представлениями, они не хотят приспосабливаться к меняющимся условиям. Они пытаются заставить реальность втиснуться в рамки их концепций, несмотря на то, что это недостижимо. Под давлением господствующей догмы общественные условия могут стать достаточно суровыми, но реальность по-прежнему остается далекой от официальной идеологии. В отсутствие корректирующего механизма реальность и официальная интерпретация могут разойтись еще дальше, поскольку никакое сдерживание или принуждение не может предотвратить изменений в реальном мире. Такое положение характерно для закрытого общества, такого, как Древний Египет или Советский Союз. Его можно описать как статическое неравновесие.

Внутри другой крайности события могут разворачиваться настолько стремительно, что понимание участников за ними не поспевает, и ситуация выходит из-под контроля. Расхождение между господствующими представлениями и реальными условиями может стать настолько большим, что ускорит наступление революции или какой-либо другой формы распада. И опять возникает значительное расхождение между мышлением и реальностью, но оно является временным. Старый, сметенный режим будет в конечном итоге заменен новым. Это можно описать как случай изменения режима, или как динамическое неравновесие.

Деление реальных условий на три предложенные мною категории можно сравнить с тремя состояниями, в которых вода находится в природе: жидкое, твердое и газообразное. Аналогия может быть далекой, но она интригует. Для того чтобы наполнить ее содержанием, мы должны найти две разделительные линии, которые отделяют условия, близкие к равновесию, от условий, далеких от равновесия. В случае с историей эти разделительные линии не могут быть очень четкими, кроме того, их также трудно описать количественными параметрами, но они должны быть ясно различимы, иначе вся концептуальная структура остается не более чем полетом фантазии.

Режимы

Чтобы установить то, что Поппер назвал бы критерием деления, мы должны прежде всего изучить то, что мы разделяем. Для этих целей я ввожу концепцию режима. Режим — это ряд одновременно существующих общественных условий, достаточных для того, чтобы сосуществовать реально, хотя, в соответствии с моей рабочей гипотезой, в их отношениях должен быть какой-то недостаток, в результате которого они несут в себе семя собственного разрушения. Режим — хотя и расплывчатый, но все же полезный термин. Его можно применить к широкому спектру ситуаций. Могут быть политические режимы, господствующие в конкретных странах, или режимы, которые могут быть встроены в более крупные режимы, — такие, как холодная война. Могут быть режимы в жизни социальных институтов и отдельных людей. Брак также можно считать неким режимом. Режимы не имеют фиксированных границ, они появляются, сосуществуют друг с другом, распадаются и сменяют друг друга. Они отличаются, например, от машин, которые являются закрытыми системами. Режим можно рассматривать как попытку привнести определенный элемент закрытости в то, что по своей сути является открытой системой, определенный свод правил, который господствует в данном месте на протяжении некоторого периода времени, достаточно долгого для того, чтобы быть заметным. Режимы связаны с управлением и правилами. Режимы имеют два аспекта: то, что люди думают, и то, как на самом деле обстоят дела. Эти два аспекта взаимодействуют рефлексивным образом: способ мышления влияет на реальное положение дел, и наоборот, при этом соответствие между двумя аспектами не достигается.

Идеальные режимы

Около сорока лет назад, в начале 60-х годов, я разработал теоретические модели общества, которые я сейчас назвал бы режимами на основании различных отношений к историческим изменениям. Я выделил традиционный образ мышления, игнорирующий возможность изменений и принимающий господствующее положение как единственно возможное; критический образ мышления, который в полном объеме изучает возможности изменений, и догматический образ мышления, который не терпит никакой неопределенности. Я утверждал, что различные формы общественной организации соответствуют этим образам мышления; я назвал их соответственно органическим обществом, открытым обществом и закрытым обществом. Не стоит говорить, что соответствие между образами мышления и общественными структурами было далеко от совершенства. Как закрытое, так и открытое общество оставляло желать лучшего в отношении между реальностью и мышлением, и это лучшее могло быть найдено в другом обществе. Закрытое общество предлагало определенность и постоянство, отсутствующие в открытом обществе, а открытое общество предлагало свободу, которой был лишен человек в закрытом обществе. В результате эти два принципа общественной организации находились в оппозиции друг к другу. Открытое общество признает нашу ошибочность; закрытое общество отрицает ее. Невозможно сказать, какое общество право. Судить можно только по последствиям, но, учитывая вездесущность и влияние незапланированных последствий, даже этот критерий не является надежным. Необходимо было сделать настоящий выбор, и я уверенно принял сторону открытого общества[13].

Открытое общество

В 1979 г. я основал фонд «Открытое общество», его миссия, как я ее сформулировал в то время, заключалась в оказании помощи закрытым обществам в том, чтобы сделать их более открытыми, жизнеспособными и сформировать в них критический образ мышления. После неудачного старта в Южной Африке я сосредоточил усилия на странах с коммунистическим правлением, особенно на моей родине — Венгрии. Моя формула была проста — любая деятельность или объединение, не находящиеся под надзором или контролем властей, создавали альтернативы и тем самым подрывали монополию догмы. Мой Фонд в Венгрии, созданный в 1984 г. как совместное предприятие с Венгерской Академией Наук, выступил спонсором гражданского общества. Он не только поддерживал гражданское общество, но и гражданское общество поддерживало его; в результате удалось избежать многих неблагоприятных незапланированных последствий, от которых обычно страдают подобные фонды. Воодушевленный успехом, я занялся филантропией, несмотря на мое критическое отношение к ней. Когда начала разваливаться советская империя, я бросился в драку. Я понял, что в революционный период можно сделать то, что было невозможно в другие времена. Я осознавал, что с моей теорией цикла подъем — спад я понимал ситуацию лучше, чем кто-либо другой, мне были ясны цели, и у меня были финансовые средства. Это ставило меня в уникальное положение, и я не жалел усилий. Я в сто раз увеличил размер фонда на протяжении всего нескольких лет.

И только во время распада Советского Союза я осознал ошибку в структуре моей концепции. Согласно моей концепции, открытое и закрытое общества выступают как альтернативы. Эта дихотомия была верной в период холодной войны, когда друг другу были противопоставлены в жестком конфликте два противоположных принципа общественной организации, но она перестала вписываться в условия, возникшие после окончания холодной войны.

Я был вынужден признать, что распад закрытого общества не ведет автоматически к созданию открытого общества; он может привести к распадy руководящей верхушки и дезинтеграции общества. Слабое государство может представлять для открытого общества такую же угрозу, как и авторитарное[14]. Вместо дихотомии — открытое и закрытое общество, открытое общество становится ведущей идеей, которой угрожают отнюдь не с одной стороны.

Появление расширяющейся мировой системы капитализма в 90-е годы подтвердило этот вывод. Я почувствовал, что должен занятся трудоёмким повторным изучением проблем, и та структура концепции, которую я здесь излагаю, является результатом процесса пересмотра. Теперь я вижу, что открытое общество занимает опасное среднее положение, в котором ему угрожают догматические идеи любого толка: и те, которые привели бы к закрытому обществу, и те, которые ведут к дезинтеграции общества. Открытые общества создают близкие к равновесию условия; альтернативы включают не только статическое неравновесие, сходное с закрытым обществом, но и динамическое неравновесие. Я осознавал определенные недостатки открытого общества, которые могли бы привести к его распаду, но я предполагал, что распад может привести только к созданию закрытого общества. Я не осознавал, что условия динамического неравновесия могут существовать бесконечно долго, или, более точно, что общество может балансировать на грани хаоса, не переходя эту грань. Это было любопытное наблюдение, поскольку я был знаком с утверждением теории эволюционных систем, согласно которому жизнь происходит на грани хаоса. Новые структуры в концепции, которые я здесь предлагаю, должны исправить ошибку в моей ранней формулировке.

Разграничительные линии

Теперь мы готовы вернуться к ключевому вопросу, о котором я говорил ранее: что отделяет близкие к равновесию и далекие от равновесия условия? Когда цикл рост — спад или какой-либо другой неравновесный процесс разрушает близкие к равновесию условия открытого общества? Мы видели, что взаимодействие между мышлением и реальностью может легко привести к крайним проявлениям — как в направлении ужесточения, так и в направлении хаоса. Для того чтобы господствовало открытое общество, должен быть некий якорь, который не дает мышлению участников далеко уйти от реальности. Что может служить таким якорем?

В поисках ответа на вопрос мы должны различать ожидания и ценности. Ведь решения основываются не только на восприятии людьми реальности, но также и на ценностях, которые они вырабатывают. В случае с ожиданиями этот якорь определить легко: это сама реальность. Пока люди осознают, что существует разница между мышлением и реальностью, факты предоставляют критерий, по которому можно судить о действенности ожиданий. Рефлексивность может сделать события непредсказуемыми, но как только они происходят, они становятся однозначно детерминированными, поэтому они могут быть использованы для определения правильности наших предсказаний.

В условиях статического неравновесия мышление и реальность удалены друг от друга и не имеют тенденции к сближению. В закрытом обществе ожидания не могут быть закреплены в реальности, потому что ожидания, отклоняющиеся от официальной догмы, нельзя даже высказывать. Существует расхождение между официальным вариантом реальности и фактами; устранение этого расхождения приносит огромное облегчение и чувство освобождения.

В условиях динамического неравновесия мы имеем обратное положение; ситуация меняется слишком быстро, чтобы быть понятой людьми, что приводит к появлению расхождения между мышлением и реальностью. Интерпретация событий не может поспевать за происходящими событиями; люди теряют ориентацию, а события выходят из-под контроля. Поэтому реальность не может больше служить якорем для ожиданий. Именно это и произошло во время дезинтеграции советской системы. Как я утверждаю в главе 7, мировая система капитализма вошла сейчас в состояние динамического неравновесия. Но сначала мы должны обратиться от ожиданий к другому возможному для открытого общества якорю, а именно к якорю этических и моральных ценностей.

Вопрос ценностей

Можем ли мы различить роль ценностей в близких к равновесию и неравновесных условиях? В этом я не совсем уверен как по субъективным, так и по объективным причинам, и мои доводы будут более осторожными. О субъективном соображении уже говорилось ранее: я получил экономическое образование и всегда пытался понять, как рыночные ценности соотносятся с ценностями, определяющими наши решения в других сферах жизни: общественной, политической или личной. Очень часто я бывал искренне озадачен, подозреваю, что в этом я был не одинок. Похоже, в современном обществе — много неразберихи в отношении к ценностям в целом и в плане соотношения между рыночными и общественными ценностями в частности. Поэтому моя субъективная трудность становится объективной. Позвольте мне изложить проблему так, как я ее вижу, сначала на теоретическом, а потом на практическом уровне.

На теоретическом уровне познание имеет объективный критерий, а именно реальность, по которой можно судить о глубине и истинности познания. Как мы видели, этот критерий не является полностью независимым, но он достаточно независим, чтобы считать его объективным: никакой участник не может навязать свою волю ходу событий. Однако о ценностях вообще нельзя судить по каким-либо объективным критериям, поскольку не предполагается, что они должны соответствовать реальности: критерий, по которому можно судить о ценностях, находится внутри них самих.

Поскольку ценности не привязаны к реальности, они могут варьировать в гораздо большем диапазоне, чем когнитивные представления. Именно это и делает любую дискуссию о ценностях сложной. Экономическая теория приняла ценности как нечто данное. С помощью такого методологического приема экономическая теория разработала концепцию равновесия. Хотя я и критикую эту концепцию, она была необходима для анализа, и ее нечем было заменить. Я мог показать, насколько далекие от равновесия условия могут возникнуть на финансовых рынках только потому, что концепция равновесия, которое в реальности постоянно нарушается, была разработана хорошо. Для нерыночного сектора экономики аналогичной концепции не существует.

На практике современное общество, похоже, страдает от острой нехватки общественных ценностей. Конечно, люди оплакивают падение нравов на протяжении всей истории, но есть один важный фактор, который отличает настоящее от прошлого. Этот фактор — распространение рыночных ценностей. Рыночные ценности проникли в такие области общества, которые раньше руководствовались нерыночными соображениями. Я имею в виду личные отношения, политику и такие профессии, как право и медицина. Более того, произошло малозаметное и постепенное, но вместе с тем глубокое изменение механизма действия рынка. Во-первых, длительные отношения были заменены отдельными, частными операциями. Магазин, в котором владелец и покупатель были давно знакомы друг с другом, уступил место супермаркету, а в последнее время и Internet. Во-вторых, национальные экономики уступили место мировой экономике, но международное сообщество, насколько оно вообще существует, имеет очень мало общепризнанных общественных ценностей.

Общество, построенное на сделках

Замена отношений частными операциями — это продолжающийся исторический процесс, который никогда не будет доведен до своего логического завершения, но который достаточно хорошо развит, развит гораздо больше, чем в начале 60-х годов, когда я впервые приехал в США и стал думать об этом. Я приехал из Великобритании, и меня поразила эта разница: в США было гораздо легче установить и прекратить отношения. С тех пор эта тенденция претерпела значительное развитие. По-прежнему существуют браки и семьи, но в области инвестиционной банковской деятельности, например, операции почти полностью вытеснили отношения. Это дает самый понятный из возможных примеров изменений, происходящих во многих других институтах.

В Лондоне в 50-х годах было почти невозможно вести деловые операции без предварительного установления отношений. Это был вопрос не о том, что вы знаете, а о том, кого вы знаете. Это была основная причина, по которой я покинул Лондон: у меня не было в Лондоне достаточных связей, мои шансы были гораздо лучше в Нью-Йорке. Очень скоро я установил регулярные торговые контакты с ведущими фирмами, хотя и работал в относительно неизвестной брокерской фирме. Я бы никогда не смог добиться этого в Лондоне. Но даже в Нью-Йорке страхование ценных бумаг по-прежнему зависело от отношений: фирмы участвовали в синдикатах в строго определенном порядке, и было большим событием, если фирма двигалась вверх или вниз в этом порядке. Теперь все изменилось. Каждая операция стала независимой, и инвестиционные банкиры соперничают за каждую конкретную возможность осуществления коммерческой деятельности.

Разница между операциями и отношениями была хорошо проанализирована в теории игр в форме так называемой «дилеммы заключенных». Итак, пойманы два проходимца, и идет их допрос. Если один из них дает сведения против другого, он может получить более короткий срок наказания, но увеличивается вероятность осуждения другого. Они окажутся в более выгодном положении, если останутся верными друг другу. Но каждый из них в отдельности может получить выгоду за счет другого. В случае конкретной операции существует возможность предать, и это будет рационально; в длительном отношении выгоднее сохранить преданность друг другу. Анализ показывает, как кооперативное поведение может с течением времени развиваться, но оно может быть также использовано для того, чтобы показать, что сотрудничество и преданность могут быть подорваны в результате замены отношений операциями[15].

Все эти рассуждения имеют прямое отношение к исходному вопросу о разграничительных линиях, определяющих социальное неравновесие, и о роли якоря, выполняемого ценностями. Мы склонны принимать общественные или моральные ценности как должное. Мы даже называем их подлинными или фундаментальными, подразумевая, что их действенность зависит определенным образом от господствующих условий. Как я указывал ранее, нет ничего более далекого от истины. Ценности — рефлексивны. На них влияют общественные условия, а они, в свою очередь, играют определенную роль в создании таких общественных условий, какие они есть.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |