1. Место расположения – гостиница «Центральная», капитальная

пристройка к зданию;

2. Время работы – с 8.00 до 23.00;

3. Количество посадочных мест – 50 (+танцплощадка);

4. Уровень цен – соответствующий среднему по г. Бийску на

подобные виды услуг;

5. Ассортимент – насыщенный (широкий перечень первых

и вторых блюд, холодных закусок, напитков).

В качестве конкурентов были выбраны кафе и рестораны центральной части г. Бийска. Наиболее очевидный конкурент – кафе «Калинка» по улице Красноармейская, а также такие пункты общественного питания как кафе «Кавказская кухня», кафе в ТК «Мария-Ра», «Паулинка» (магазин Успенский).

Проведем анализ конкурентоспособности нового кафе и его потенциальных конкурентов методом Харрингтона. Для этого введем перечень параметров конкурентоспособности и проведем их градацию (см. таблицу 1). Затем проведем сравнительную оценку (см. таблицу 2) и расчет уровней (см. таблицу 3) конкурентоспособности.

Расчет общего уровня конкурентоспособности проведем по формуле: ![]() . Результаты приведены в таблице 3.

. Результаты приведены в таблице 3.

Наиболее высокий уровень конкурентоспособности у нового кафе (0,95). На втором месте «Паулинка» (0,89); кафе в ТК «Мария-Ра» (0,88), «Кавказская кухня» (0,87). Самый низкий уровень конкурентоспособности в кафе «Калинка» (0,75), что во многом обусловлено довольно высокой стоимостью услуг.

|

Таблица 1 – Градации уровня конкурентоспособности | ||||||||

|

перечень параметров |

Усл. обозначение |

присв. ранг, (i) |

βi |

градация уровня конкурентоспособности | ||||

|

очень пл. (0,20) |

плохо (0,37) |

уд-но, (0,63) |

хор., (0,80) |

оч. хор. (1) | ||||

|

расположение |

X1 |

2 |

1 |

-2 |

-1 |

0 |

1 |

2 |

|

цены |

X2 |

1 |

1 |

250 |

200 |

170 |

150 |

100 |

|

интерьер |

X3 |

3 |

0,75 |

-2 |

-1 |

0 |

1 |

2 |

|

время работы |

X4 |

6 |

0,19 |

-2 |

-1 |

0 |

1 |

2 |

|

продолжит. обслуж., мин. |

X5 |

7 |

0,11 |

30 |

20 |

15 |

10 |

5 |

|

ассортимент |

X6 |

4 |

0,5 |

-2 |

-1 |

0 |

1 |

2 |

|

специфичность |

X7 |

8 |

0,06 |

-2 |

-1 |

0 |

1 |

2 |

|

кол-во посадочных мест, шт |

X8 |

5 |

0,31 |

15 |

20 |

35 |

40 |

60 |

Таблица 2 – Сравнительная оценка уровней конкурентоспособности

|

наименование кафе |

X1 |

X2 |

X3 |

X4 |

X5 |

X6 |

X7 |

X8 |

|

новое кафе |

2 |

1,2 |

1,4 |

2 |

8 |

1,3 |

0,7 |

50 |

|

Калинка |

1,7 |

-2 |

0,7 |

1,7 |

20 |

1,4 |

1 |

25 |

|

Кавказская кухня |

0,2 |

1 |

1 |

1,5 |

15 |

0,7 |

1,2 |

40 |

|

ТЦ Мария-Ра |

0,8 |

0,8 |

1,5 |

2 |

10 |

0,5 |

0,5 |

35 |

|

Паулинка |

0,5 |

0,7 |

1,3 |

1,6 |

7 |

1 |

1,1 |

40 |

Таблица 3 – Расчет частных уровней конкурентоспособности

продукции

|

Частный уровень конкур-ти |

Y1' |

Y2' |

Y3' |

Y4' |

Y5' |

Y6' |

Y7' |

Y8' |

Общий уровень конк-ти, Yк |

|

Новое кафе |

1 |

0,85 |

0,88 |

1 |

0,88 |

0,86 |

0,75 |

0,9 |

0,95 |

|

Калинка |

0,93 |

0,2 |

0,75 |

0,92 |

0,36 |

0,88 |

0,8 |

0,5 |

0,75 |

|

Кавказская кухня |

0,66 |

0,8 |

0,8 |

0,9 |

0,62 |

0,75 |

0,85 |

0,8 |

0,87 |

|

ТЦ «Мария -Ра» |

0,76 |

0,76 |

0,9 |

0,98 |

0,8 |

0,71 |

0,71 |

0,62 |

0,88 |

|

Паулинка |

0,72 |

0,75 |

0,86 |

0,92 |

0,91 |

0,8 |

0,82 |

0,8 |

0,89 |

|

Значимость параметра βi |

1 |

1 |

0,75 |

0,19 |

0,11 |

0,5 |

0,06 |

0,31 |

Проанализируем конкурентоспособность нового кафе и его основных конкурентов методом Фишбейна. Для определения отношения (валентности) потребителей (положительного, отрицательного, нейтрального) воспользуемся формулой Фишбейна:

где Аа – отношение покупателя к объекту исследования, выраженное в баллах;

bi – сила мнения, что объект имеет i-ю характеристику;

ci – оценка i-й характеристики с помощью баллов;

n – число покупателей, давших оценки.

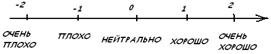

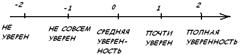

Источником информации является опрос потребителей, в ходе которого они оценивают товары и услуги и дают ответ, чем они при этом руководствуются. Примем пятибалльную шкалу оценок ci потребителя, а также силу мнения bi (меру уверенности потребителей в своей оценке) от 2 (очень хорошо) до – 2 (очень плохо) как показано на рисунке:

Баллы:

Сила мнения:

Таблица 4 – Результаты оценки валентности потребителей

(проанализировано 30 анкет)

|

№ |

Показатель |

Новое Кафе |

Калинка |

Кавказская кухня | ||||||

|

бб. |

Сила мне-ния |

Расчет |

бб. |

Сила мне-ния |

Расчет |

бб. |

Сила мне-ния |

Расчет | ||

|

1 |

Место расположения |

1,55 |

1,52 |

2,36 |

0,81 |

1,29 |

1,05 |

-0,76 |

0,95 |

-0,72 |

|

2 |

Время работы |

1,29 |

1,43 |

1,85 |

0,19 |

0,48 |

0,09 |

0,71 |

0,86 |

0,61 |

|

3 |

Кол-во посад. мест |

0,20 |

1,14 |

0,23 |

-0,86 |

1,10 |

-0,95 |

-0,24 |

0,81 |

-0,19 |

|

4 |

Уровень цен |

0,43 |

0,90 |

0,39 |

-1,14 |

0,90 |

-1,03 |

0,10 |

1,00 |

0,10 |

|

5 |

Ассорти-мент |

1,38 |

1,19 |

1,64 |

0,24 |

0,86 |

0,21 |

0,33 |

0,95 |

0,31 |

|

Итого: |

- |

- |

6,46 |

- |

- |

-0,62 |

- |

- |

0,11 |

Из таблицы видно, что потребители в своей оценке отдают предпочтение новому кафе, которое значительно опережает своих конкурентов. Но следует заметить, что данная оценка может иметь некоторую долю ошибки не по причине несовершенства метода, а потому, что уровень цен и ассортимент может быть оценен лишь приблизительно, так как новое кафе еще не функционирует.

Был определен уровень конкурентоспособности нового кафе и его конкурентов методом относительных величин. Для этого проведена оценка критериев конкурентоспособности, определен вес каждого критерия, дана балльная оценка от 1 до 10 (по мере улучшения признака) по каждому из критериев всем анализируемым кафе. Далее был рассчитан уровень конкурентоспособности по каждому из критериев, на основании частных уровней определен общий уровень конкурентоспособности кафе (как сумму частных уровней) и их интегральный ранг. Результаты приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Общий уровень конкурентоспособности исследуемых кафе

|

Наименование кафе |

Уровень конкурентоспособности Ук, д.ед. |

Интегральный ранг |

|

Новое кафе |

0,948 |

1 |

|

«Кавказская кухня» |

0,754 |

2 |

|

«Калинка» |

0,681 |

3 |

|

Кафе в ТК «Мария-Ра» |

0,664 |

4 |

|

«Паулинка» |

0,557 |

5 |

В ходе оценки конкурентных преимуществ было выявлено, что новое кафе при гостинице «Центральная» имеет наибольший показатель уровня конкурентоспособности (0,948) и имеет преимущества по месту расположения (0,029), а также по числу посадочных мест (0,019).

Был также использован метод внутреннего обследования. Данный метод базируется на внутренних анонимных оценках, данных участниками технологического процесса. Такие оценки могут дать реальные характеристики качества продукции и услуги, так как именно технологические работники непосредственно производят товар и услуги, владеют доскональными сведеньями о внутреннем процессе деятельности. Недостатком данного метода является то, что часть респондентов может давать ответ как «услужливый респондент» для исследователя, либо заведомо завышать ответы, опасаясь «провиниться» или высказать критическое мнение в сторону своего руководства. Проведен опрос восьми человек (2 поваров, 2 буфетчиц, 2 работников кухни, заведующей питанием и заведующей хозяйственной частью ). 37,5% опрошенных считают возможным конкурентом кафе «Калинка», 12,5% – кафе «Мария-Ра» по пер. Коммунарский, и 50%– считают, что конкурентов новому кафе в сфере предоставления услуг горячего питания нет, так как услуги кафе рассчитаны прежде всего на постояльцев гостиницы. 87,5% опрошенных посоветовали бы своим знакомым и близким людям посетить новое кафе и пригласили бы их. Подавляющее большинство опрошенных предпочитают питание и отдых в уютной обстановке. В целом анализ показал, что отношение работников буфетов к производимой ими услуге и к ожидаемой деятельности нового кафе очень положительное.

В ходе исследования кроме мнения потенциальных потребителей было учтено также и мнение экспертов. В качестве экспертов выступали:

- начальник отдела торговли Администрации г. Бийска;

- начальник административного отдела ;

- главный управляющий ;

- хозяин туристической фирмы;

- хозяин кафе «Кавказская кухня»;

- хозяин кафе «Янтарь».

Ниже проведена сравнительная оценка методик оценки конкурентоспособности, по каждому из выявленных критериев проставлены баллы от 1 до 5 по мере возрастания признака.

Таблица 6 – Сравнительная оценка методик оценки конкурентоспособности

|

№ |

Параметры сравнения |

Методики оценки конкурентоспособности | |||

|

Метод Харринг-тона |

Метод Фишбейна |

Метод внутреннего обследования |

Метод относит. величин | ||

|

1 |

Малая трудоемкость метода |

3 |

2 |

5 |

1 |

|

2 |

Точность оценки |

4 |

4 |

2 |

4 |

|

3 |

Дополнительная необходимость в оценке экспертов |

3 |

3 |

1 |

3 |

|

4 |

Возможность переведения анализир. показателей в относительные величины |

5 |

5 |

1 |

5 |

|

5 |

Независимость от числа выборки опрашиваемых |

2 |

1 |

5 |

2 |

|

Итого: |

17 |

15 |

14 |

15 |

Таким образом, оптимальным методом оценки конкурентоспособности является метод Харрингтона. Однако для более точной и комплексной оценки возможно использование в совокупности метода внутреннего обследования и одного из оставшихся трех методов.

Для оценки индивидуального уровня валентности потребителя предлагаю следующую формулу:

,

,

где Ккач. – коэффициент, учитывающий качество предлагаемых товаров/услуг, соответствие качества запросам потребителя;

Кцен – коэффициент, учитывающий цены на предлагаемые товары/услуги;

Кобъема товаров/услуг – коэффициент, учитывающий разнообразие предоставляемых услуг и ассортимент товаров, соответствие данного разнообразия требованиям и запросам конкретного потребителя;

Кудал. – коэффициент, учитывающий расположение объекта (магазина и т. п.), его удаленность от конкретного потребителя, а также трудоемкость пути до объекта.

Количественное значение всех коэффициентов варьируется в пределах от 0 до 2 до десятых долей единицы по мере улучшения, возрастания признака.

Каждый коэффициент рассчитывается как отношение оценки потребителя к данному свойству к средней возможной оценке. Так как средняя оценка равна 1, то численное значение коэффициента равно собственной оценке потребителя.

Предложенная формула подходит для оценки отношения потребителя к конкретному торговому предприятию. Однако данная формула не учитывает значимость исследуемых параметров. Предлагаю следующую типовую группировку товаров и услуг с расстановкой значимости параметров:

- Товары повседневного спроса: продукты питания, бытовая химия, товары личной гигиены, аптечные товары −

1) местоположение, цена;

2) ассортимент, качество.

- Услуги: парикмахерские, услуги по ремонту обуви, ремонту и пошиву одежды, услуги общественного питания –

1) качество, цена;

2) местоположение, ассортимент.

- Стройматериалы, бытовая техника –

1) цена, ассортимент;

2) качество; местоположение.

На основании предложенной группировки предлагаю определить значимость параметров, стоящих на первом месте, как 1, на втором месте – как 0,75. Общий вид формулы с учетом значимости параметров:

,

,

где Z – значимость параметра.

По итогам работы можно сделать вывод о том, что все предложенные методы (Харрингтона, Фишбейна и относительных величин) примерно равнозначны при оценке уровня конкурентоспособности. Но к любому из них в дополнение мы предлагаем метод внутреннего обследования для повышения точности расчетов и выводов.

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ АЛТАЯ

, ,

Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ

им. , г. Бийск

Приведена оценка конкурентоспособности ряда растительного сырья Алтая с учетом выражения его свойств и характеристик в баллах по разработанной шкале.

Согласно проведенному патентному анализу, основными недостатками рецептур композиций для бальзамов является их многокомпонентность, нерациональное сочетание ингредиентов по составу биологически активных веществ (БАВ), использование дефицитных и дорогостоящих видов растительного сырья и, как следствие, высокая себестоимость бальзамов [1,2].

В связи с этим одной из задач совершенствования рецептур является замена некоторых видов растительного сырья на более доступное, что предполагает оценку его конкурентоспособности на основе детального изучения его свойств и характеристик.

В представленной работе проведена оценка конкурентоспособности наиболее часто встречающегося в рецептурах бальзама сырья - плодов черемухи обыкновенной, листьев бадана толстолистного, корней копеечника забытого, плодов шиповника коричного, листьев смородины черной.

В качестве основных критериев для оценки конкурентоспособности настоев взяты такие свойства исходного сырья, как: 1) экологические (доступность и возобновляемость сырья); 2) экономические (цена сырья за 100 г); 3) технологические (степень поглощения сырьем экстрагента, коэффициент набухаемости); и полученных из него экстрактов: 4) физико-химические (массовая доля экстрактивных веществ, массовая доля флавоноидов, массовая доля дубильных веществ, массовая доля витамина С); 5) органолептические (внешний вид, аромат, вкус).

Органолептические свойства оценивались по принятой в ликероводочной отрасли 10-ти балльной шкале [3]. Для сравнительного анализа исследуемых настоев, было решено оценить выбранные свойства каждого из них по шкале от 0 до 2 баллов.

Таблица – Оценка основных свойств индивидуальных настоев исследуемого сырья (соотношение сырье:экстрагент 1:10)

|

Свойства |

Оценка, балл | ||||

|

Шиповник |

Черная смородина |

Черемуха |

Бадан |

Копеечник | |

|

Экологические свойства | |||||

|

Доступность сырья |

1,0 |

2,0 |

2,0 |

0,5 |

0,5 |

|

Возобновляемость сырья |

1,0 |

1,0 |

1,0 |

1,0 |

1,0 |

|

Итого |

2,0 |

3,0 |

3,0 |

1,5 |

1,5 |

|

Экономические свойства | |||||

|

Цена сырья за 100 г |

1,5 |

2,0 |

0,5 |

2,0 |

1,0 |

|

Технологические свойства | |||||

|

Степень поглощения сырьем экстрагента |

2,0 |

1,0 |

2,0 |

1,0 |

1,0 |

|

Коэффициент набухаемости |

2,0 |

1,0 |

2,0 |

1,0 |

1,0 |

|

Итого |

4,0 |

2,0 |

4,0 |

2,0 |

2,0 |

|

Физико-химические свойства экстрактов | |||||

|

Массовая доля экстрактивных веществ |

1,0 |

1,5 |

2,0 |

1,0 |

1,5 |

|

Массовая доля флавоноидов |

1,0 |

1,5 |

1,0 |

2,0 |

2,0 |

|

Массовая доля дубильных веществ |

1,5 |

1,0 |

1,5 |

2,0 |

1,5 |

|

Массовая доля витамина С |

1,0 |

0,5 |

1,5 |

2,0 |

1,5 |

|

Итого |

4,5 |

4,5 |

6,0 |

7,0 |

6,5 |

|

Органолептические свойства экстрактов | |||||

|

Внешний вид |

1,5 |

2,0 |

1,8 |

1,8 |

2,0 |

|

Аромат |

3,5 |

3,5 |

3,0 |

3,5 |

3,5 |

|

Вкус |

3,0 |

3,5 |

3,5 |

3,5 |

3,2 |

|

Итого |

8,0 |

9,0 |

8,3 |

8,8 |

8,7 |

|

Всего баллов |

20,0 |

20,5 |

21,8 |

21,3 |

19,7 |

Максимальная оценка 2 балла присваивалась сырью, которое по данному критерию показывал наилучший результат, 0 баллов – наихудший, 1 балл – средний.

Из таблицы видно, что наибольшее количество баллов получил экстракт черемухи обыкновенной – 21,8 баллов, не намного уступает ему экстракт бадана толстолистного – 21,3 баллов. Наименьшее количество баллов у экстракта корней копеечника забытого – 19,7 баллов, экстракты черной смородины и шиповника набрали – 20,5 и 20 баллов, соответственно. Среди растительного сырья, отвечающего за вяжущий вкус, наиболее предпочтительным является черемуха обыкновенная; сырья, напоминающего по вкусу цитрусовые – черная смородина.

Как показал анализ литературных данных, единой методики для расчета конкурентоспособности растительного сырья, используемого в ликероводочном производстве, не существует. Поэтому конкурентоспособность рассчитана нами на основе определения обобщенного показателя качества по формуле:

,

,

где: К – конкурентоспособность; I – качество сырья, баллы; n – количество сравниваемых характеристик ; p – цена за 100 г, руб (по состоянию на 01.04.2007 года); pср – средняя цена за 100 г аналогичной продукции, руб.

Наглядно результаты оценки конкурентоспособности представлены на рисунке.

Рисунок – Конкурентоспособность исследуемого сырья

Наиболее конкурентоспособным сырьем являются листья бадана толстолистного, богатые витамином С, флавоноидами и дубильными веществами. Бадан относится к возобновляемому сырью, и, не смотря на то, что растет высоко в горах, не представляет значительных трудностей в добычи. Листья черной смородины (2,09 балла) хотя и уступают бадану по содержанию БАВ, являются более доступным и недорогим сырьем. Плоды черемухи обыкновенной наименее конкурентоспособны (1,21) из-за высокой стоимости. Промежуточное место занимают корни копеечника забытого и плоды шиповника – 1,68 и 1,41 соответственно.

Таким образом, конкурентоспособность различных видов растительного сырья неодинакова и неразрывно связана с органолептическим и физиологическим вкладом в пищевую ценность бальзамов и композиций, что обуславливается качественным составом и свойствами БАВ содержащимися в сырье.

Литература

1. Пат. 2152431 С1 РФ, 7 С 12 G 3/06. Бальзам / , (Россия). – № /13; Заявлено 08.06.1999; Опубл. 10.07.2000.

2. Пат. 552811 А1 СССР, 6 С 12 G 3/06. Композиция для горькой настойки-бальзама «Уссурийский» / , , (СССР). – № 000/13; Заявлено 06.02.1976; Опубл. 27.10.1996.

3. Позняковский напитков / и др. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. Ун-та, 1999. – 276 с.

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ БАЛЬЗАМОВ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАЛЛОВЫХ ШКАЛ

, ,

Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ

им. , г. Бийск

Разработана шкала балловой оценки физико-химических свойств безалкогольных бальзамов, которая в совокупности со шкалой оценки органолептических свойств позволяет выразить качество безалкогольных бальзамов в баллах для оценки их конкурентоспособности.

Для оценки конкурентоспособности потребительских товаров используется ряд методик – на основе обобщенной желательности Харрингтона, графический Фасхиева, Фишборна и др. Однако для расчетов необходима большая база данных (сведения по объемам и скорости продаж, сведения о предпочтениях и вкусах покупателей, данные о значимости того или иного свойства товаров и т. д.), что усложняет применение их в практической деятельности.

Нами разработана методика расчета конкурентоспособности продовольственных товаров (на примере безалкогольных бальзамов, производимых -Селигор» г. Бийск) на основе балловых шкал.

Оценка органолептических показателей проводилась по принятой в отрасли 20-ти балловой шкале, согласно которой отобранные от партии образцы набрали следующее количество баллов: «Чемчудой» – 19, «Селигор» – 20, «Малышок» – 18, «Эдем» – 20, «Раздолье» и «Околица» – по 19.

Таблица 1 – Критерии балловой оценки физико-химических

показателей качества безалкогольных бальзамов

|

Показатели |

Оценка, баллы | ||||

|

«отлично» |

«хорошо» |

«удовлетво-рительно» |

«неудовлетво-рительно» |

«нежелательно» | |

|

5 |

4 |

3 |

2 |

1 | |

|

М. д. сухих веществ, % |

60,0 и более |

51,0-59,0 |

50,0 |

45,0-49,0 |

менее 45,0 |

|

Масс. конц. кислот, в пересчете на лимонную, г/100 см3 |

0,2-0,39 |

0,4-0,49 |

0,5 |

0,51-0,6 |

более 0,6 |

|

М. д. флавоноидов в пересчете на рутин, % |

1,0 и более |

0,06-0,9 |

0,05 |

0,04-0,049 |

менее 0,04 |

|

М. д. дубильных веществ в пересчете на танин, % |

3,0 и более |

2,0-2,99 |

1,00-1,99 |

0,50-0,99 |

0,01-0,49 |

Для выражения полученных значений физико-химических показателей в баллах нами разработаны критерии 20-ти балловой шкалы, что позволяет более наглядно представить качество исследуемых бальзамов, а, следовательно, и упростит расчет конкурентоспособности без каких-либо дополнительных сведений (таблица 1). Критерии балловой оценки разработаны впервые и основываются на литературных данных и результатах собственных исследований [1,2].

В результате экспертной оценки физико-химических показателей были получены действительные значения исследуемых показателей, которые переведены в баллы (таблица 2).

Таблица 2 – Балловая оценка физико-химических показателей качества безалкогольных бальзамов

|

Бальзам |

Контролируемые показатели |

Сумма баллов | |||

|

М. д. сухих веществ, % |

Масс. конц. кислот, в пересчете на лимонную, г/100 см3 |

М.. д.. флавоноидов в пересчете на рутин, % |

М.. д.. дубильных веществ в пересчете на танин, % | ||

|

«Чемчудой» |

5 |

4 |

5 |

4 |

18 |

|

«Селигор» |

5 |

5 |

5 |

4 |

19 |

|

«Малышок» |

5 |

5 |

5 |

4 |

19 |

|

«Эдем» |

5 |

5 |

5 |

5 |

20 |

|

«Раздолье» |

5 |

5 |

5 |

4 |

18 |

|

«Околица» |

5 |

5 |

5 |

3 |

18 |

В результате, по совокупности органолептических и физико-химических показателей, которые определяют качество бальзамов, исследуемые образцы набрали сумму баллов: «Чемчудой» – 37, «Селигор» – 39, «Малышок» – 37, «Эдем» – 40, «Раздолье» – 37, «Околица» – 37.

Расчет конкурентоспособности проводился на основе соотношения цены и качества. Исследуемые бальзамы имеют одинаковую цену – 44 руб. за 100 мл. Таким образом, значения конкурентоспособности выглядят следующим образом (рисунок 1).

Таким образом, разработка и применение такого рода балловых шкал позволит рассчитать конкурентоспособность любых продоволь-

ственных товаров.

Рисунок 1 – Конкурентоспособность исследуемых образцов

Литература

1. Школьникова характеристика безалкогольных бальзамов, производимых на основе природного сырья Алтая. – Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.18.15 – «Товароведение пищевых продуктов и технология продуктов общественного питания». – Новосибирск: СибУПК, 2006. – 136 с.

2. Будаева бальзам «Ключ к «Бийской крепости»: рецептура, технология, экспертиза / , // Ликероводочное производство и виноделие. – 2004. –

№ 10. – С. 23 – 25.

Контроль КАЧЕСТВа СТЕКЛОПЛАСТИКОВых стержней по параметру «диффузия влаги»

1, 2, 2

1 завод стеклопластиков», г. Бийск.

2 Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ

им. , г. Бийск

Рассмотрены проблемы контроля качества стеклопластиковых стержней для электроизоляторов. Приведены результаты сравнительных испытаний стержней с различной электрической прочностью. Показано, что между исходной электрической прочностью и напряжением пробоя после диффузии влаги отсутствует корреляция. Предложена методика ускоренных испытаний на диффузию влаги для контроля качества стеклопластиковых стержней.

Однонаправленные стеклопластиковые стержни используются, в частности, в составе полимерных электроизоляторов, где стержни играют роль несущего и изолирующего сердечника. В связи с этим к ним предъявляются особые требования по величине электрической прочности и сохраняемости этого параметра в процессе эксплуатации под воздействием таких эксплуатационных факторов, как повышенная температура и влажность. Для оценки длительной электрической прочности используют такие характеристики, как напряжение возникновения частичных разрядов и «диффузия влаги», которая оценивается по принятой методике величиной напряжения, выдерживаемого образцом после его кипячения в дистиллированной воде с добавлением 0,1% NaCl в течение 100 ч. По требованиям Международной электрической комиссии (МЭК) и ГОСТ Р [1], контрольным испытаниям на характеристики частичных разрядов и диффузии влаги подвергают образцы от каждой партии готовых полимерных изоляторов, при поперечной разрезке и подготовке образцов. При этом сечение образца состоит из изолирующей оболочки, стержня и границы раздела. Как правило, оболочка имеет более высокую электрическую прочность и влагостойкость. Поэтому, слабым местом для диффузии влаги остается сам сердечник и разделительный слой.

Поскольку изготовление изолятора дорогостоящий процесс, и забраковка всей партии из-за некачественных сырьевых составляющих повлечет за собой значительные убытки, на предприятиях-изготовителях изоляторов введен входной контроль стеклопластиковых стержней на диффузию влаги. Для своевременной оценки качества соответствующий контроль вводится и на предприятиях-изготовителях стеклопластиковых стержней, хотя в нормативных документах таких требований на стержни не выдвигается [2].

Как показывает многолетний опыт испытаний стержней на завод стеклопластиков» (БЗС), диффузия влаги в стержнях значительно зависит от сырьевых компонентов и от технологического процесса изготовления. Сложность заключается в том, что в процессе изготовления невозможно проконтролировать и спрогнозировать характеристики будущего изделия. По требованиям стандартизованной методики процесс испытаний существенно задерживает поставку стержней (длительность испытаний часто превышает по длительности процесс изготовления) и дает оценку качества уже готовой партии стержней, что в случае выявления брака приведет к убыткам и бесполезному расходованию дорогостоящего сырья.

По-видимому, перспективным методом управления качеством продукции является введение методов непрерывного контроля качества в техпроцессе, а также разработка ускоренных методов контроля. Одним из таких методов контроля качества в процессе изготовления может быть контроль электрической прочности выходящих с линии стержней. С этой целью в заводской лаборатории проведены исследования по сопоставлению исходной электрической прочности и выдерживаемого после диффузии влаги напряжения. В качестве образцов использовали стеклопластиковые стержни собственного изготовления, отличающиеся степенью отверждения, и стержни разных производителей, заведомо отличающиеся по величине исходной электрической прочности. Предварительно от стержней были отрезаны, подготовлены и испытаны в соответствии с принятой методикой образцы длиной 10 мм на исходную электрическую прочность, от тех же стержней отрезали образцы длиной 30 мм, которые подвергли кипячению в течение 100 ч., затем испытали до пробоя в соответствии с методикой на диффузию влаги. Результаты испытаний приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты испытаний стеклопластиковых стержней на исходную электрическую прочность и напряжение, выдерживаемое после диффузии влаги при кипячении

|

Условное обозначение образца |

Исходная электрическая прочность, U, кВ/мм |

Выдерживаемое напряжение после диффузии влаги U, кВ |

|

1 |

6,23 |

17,22 |

|

2 |

5,08 |

23,50 |

|

3 |

6,67 |

10,53 |

|

4 |

3,5 |

12,0 |

По данным таблицы следует, что никакой корреляции между исходной электрической прочностью и величиной выдерживаемого напряжения после диффузии влаги не обнаружено. При этом метод контроля исходной электрической прочности непригоден для контроля качества стержней по «диффузии влаги». Это говорит о необходимости обязательного введения параметра «диффузия влаги» наряду с контролем электрической прочности.

Для ускорения процессов старения полимеров и диффузии обычно используют принцип температурно-временной аналогии, при котором длительные испытания заменяют кратковременными за счет увеличения температуры.

Для разработки метода ускоренных испытаний на диффузию влаги и определения эквивалентных режимов по температуре и длительности процесса были проведены опыты в автоклаве для нескольких режимов: режим 1 – при 125°С и нагревом 24 часа в дистиллированной воде с NaCl (0,1% по весу); режим 2 – при 150°С и нагревом 2 часа 45 минут в дистиллированной воде с NaCl (0,1% по весу); режим 3 – при 100°С и нагревом 3 часа в масле. Все режимы проводились параллельно с принятым в МЭК (кипячение 100 ч). Результаты испытаний приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты сравнительных испытаний образцов на

диффузию влаги

|

Режим 1 |

Режим 2 |

Режим 3 | ||||||

|

№ партии |

Автоклав |

методика МЭК |

№ партии |

Автоклав |

методика МЭК |

№ партии |

Автоклав |

методика МЭК |

|

Uпр, кВ |

Uпр, кВ |

Uпр, кВ |

Uпр, кВ |

Uпр, кВ |

Uпр, кВ | |||

|

105 |

18 |

18,67 |

82 |

19,8 |

21,6 |

170 |

16,6 |

20,8 |

|

107 |

19,67 |

20,67 |

83 |

21,2 |

20,4 |

172 |

17,6 |

23,0 |

|

117 |

14,67 |

15,00 |

84 |

21,6 |

20,8 |

173 |

17,8 |

21,8 |

|

188 |

7,67 |

8,67 |

85 |

19,8 |

21,2 |

174 |

22 |

22,4 |

|

122 |

13,33 |

10,67 |

86 |

22 |

20,8 |

176 |

23,2 |

20,2 |

|

Среднее |

14,67 |

14,74 |

Среднее |

20,88 |

20,96 |

177 |

16,4 |

21,6 |

|

178 |

17,2 |

17,2 | ||||||

|

179 |

20,4 |

17,4 | ||||||

|

Сред нее |

18,9 |

20,55 |

По данным таблицы 2 можно заключить, что наиболее сопоставимые результаты получены при испытаниях согласно режиму 2.

В настоящее время на Бийском заводе стеклопластиков введен метод контроля качества стержней по параметру «диффузия влаги», в качестве ускоренного применяется экспресс-метод [3], который заключается в нагреве образцов в автоклаве при температуре 150±5ºC в течение 2 часов 45 мин., с последующим определением выдерживаемого напряжения, и дает сопоставимые со стандартным режимом (кипячение в течение 100 ч) результаты.

Заключение

В результате испытаний установлено, что отсутствует зависимость между электрической прочностью стеклопластиковых стержней и выдерживаемым после диффузии влаги напряжением. Это говорит о необходимости контроля качества стержней по параметру «диффузия влаги», для оценки которого предложена ускоренная методика с целью сокращения времени испытаний.

Литература

1. ГОСТ Р . Изоляторы опорные полимерные наружной установки на напряжение 6-220 кВ. Общие технические условия.

2. ГОСТ . Стеклопластики профильные электроизоляционные. Общие технические условия.

3. , Савин ускоренных испытаний на диффузию влаги в полимерах // Материалы I-ой Региональной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 25-26 мая 2007 года. «Полимеры, композиционные материалы и наполнители для них («Полимер-2007»)». – Бийск: Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2007. – С 47 – 49.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

ПРИ ЭКСТРУЗИИ РАСТИТЕЛЬНЫХ ПОЛИМЕРОВ

Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ

им. , г. Бийск

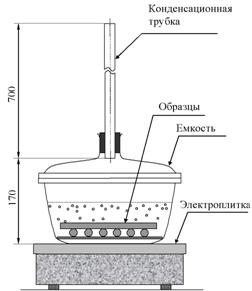

Рассмотрена технология производства палочек из зерна кукурузы. Определены параметры, характеризующие качество получаемого пористого экструзионного продукта и разработана методика оценки его свойств. Определены основные физико-механические свойства кукурузных палочек, полученных методом экструзии. Разработана конструкция экспериментальной установки для исследования процессов сорбции и десорбции влаги пористыми материалами.

Экструзионный процесс является одним из самых перспективных и высокоэффективных процессов переработки и получения пищевых продуктов, который совмещает термическую и гидромеханическую обработку сырья. Процесс экструзии отличается непрерывностью, универсальностью и возможностью полной механизации и автоматизации. Анализ тенденций развития производства экструзионных продуктов пористой макроструктуры, а также рынков их сбыта показывает, что данные пищевые продукты занимают важное место в рационе питания населения. Основной задачей процесса переработки полимерных материалов методом экструзии является обеспечение стабильности давления, температуры и режима течения перерабатываемого материала в формующем устройстве, от которых зависит эффективность использования оборудования на заключительных технологических операциях и качество получаемого продукта.

В производстве кукурузных палочек используются экструдеры, содержащие шнек с переменным шагом. Экструдер предназначен для термомеханической обработки крахмалосодержащего и других видов сырья. Основой используемого метода экструзии является обработка влажного сырья при высоком давлении и температуре. Сырье в виде зерна кукурузы, транспортируемое шнеком к матрице, подвергается на своем пути перемешиванию, гомогенизации, пластикации и варке. На выходе из матрицы происходит расширение полученного жгута продукта вследствие перепада давления в формующем устройстве экструдера и окружающей среде. Далее производится резка экструдируемого жгута на палочки требуемого размера. Одним из необходимых параметров получения качественного продукта, помимо органолептических показателей, является постоянство скорости выхода жгута из формующего устройства и, соответственно, одинаковые геометрические размеры, масса, температура, влажность и пористость получаемых кукурузных палочек.

Рисунок 1 – Отклонение массы полученных кукурузных палочек от среднего значения

В ходе проведенного исследования были осуществлены измерения физико-механических свойств кукурузных палочек. Масса каждой палочки определялась взвешиванием их на аналитических весах. Среднее значение массы находилось из уравнения

![]()

, (1)

, (1)

где ![]() – масса

– масса ![]() -ой палочки, кг;

-ой палочки, кг; ![]() – число анализируемых палочек.

– число анализируемых палочек.

Значение абсолютного и относительного отклонения массы палочки определялось из уравнений

![]() ,

, ![]() . (2)

. (2)

Результаты обработки экспериментальных данных с учетом уравнений (1) и (2) представлены на рисунке 1.

Анализ графической зависимости (рисунок 1) показывает, что отклонение массы получаемых палочек от среднего значения составляет до 50 %. Это позволяет сделать вывод о значительном влиянии пульсаций давления в нагнетательной зоне экструдера на расходную характеристику экструдируемого материала. Объем палочки находился исходя из ее характерных размеров, а также методом вытеснения жидкости. Результаты исследований дают возможность оценить плотность и пористость изделий, воздействие технологических факторов на качество производимой продукции.

Рисунок 2 – Зависимость скорости удаления влаги от

влажности кукурузной палочки

В ходе исследования свойств получаемой продукции проведены эксперименты по определению влажности палочек и сушке их при постоянной температуре до постоянного веса. В зависимости от времени пребывания в сушильном аппарате, определялось изменение массы палочки, и далее производился расчет её влажности и скорости удаления влаги. На рисунке 2 представлены полученные при температуре близкой 100оС экспериментальные данные.

Уравнение, характеризующее кинетику сушки палочки (рисунок 2), может быть представлено в следующем виде (коэффициент корреляции составляет 0,977)

,

,

где U – влажность палочки, %; t – время, с.

В результате проведенного исследования разработана методика и определены свойства пористого пищевого продукта, получаемого методом экструзии. Получены зависимости, которые позволяют оценить качество получаемой продукции и предложить рекомендации по управлению процессом формования.

ЭКСПРЕСС-МЕТОД ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СТЕРЖНЕЙ ИЗ ПКМ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ

ВОДНОЙ СРЕДЫ»

1, 2, 1

1 завод стеклопластиков», г. Бийск

2Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ, г. Бийск

В работе проводится сравнительный анализ ускоренного и обычного методов испытания ПКМ на стойкость к воздействию водной среды. Предложен экспресс-метод оценки качества по этому показателю. Отработка методов проведена с использованием стержней из базальтопластика.

Одним из несомненных достоинств полимерных композитов является их более высокая, относительно металлов, коррозионная стойкость. В то же время, при воздействии агрессивных сред наблюдается некоторое снижение прочностных характеристик композитов, связанных с их структурой, свойствами сырьевых составляющих, а также технологией их изготовления. Это обстоятельство необходимо учитывать при эксплуатации стержней из полимерных композитов. Наиболее распространённой при эксплуатации средой является вода, которая также агрессивна к ПКМ. Снижение прочности связано с сорбцией воды в материал, при этом происходит снижение адгезионных связей волокно-матрица. Обычно применяемые методы оценки стойкости композитов к агрессивным средам требуют длительного времени на проведение и достаточно дорогостоящи. Одним из методов, применяемых для исследований строительной полимерной арматуры, является метод применяемый, например, НИИЖБ, г. Москва. Метод заключается в выдержке ПКМ в агрессивной среде при температуре 55ºС в течение месяца и более. Поскольку обычно испытания ПКМ при комнатной температуре на сорбцию воды занимают длительное время (несколько месяцев), особый интерес представляют ускоренные методы испытаний, в частности в кипящей воде. Как показано в работе [1] характер воздействия на ПКМ для разных методов одинаков и методы отличаются лишь протеканием скорости сорбционных процессов. Экспресс метод оценки стойкости ПКМ к воздействию агрессивной среды (кипящего щелочного раствора) был ранее опубликован в работе [2].

|

С целью качественного сравнения метода испытаний при 55ºС с методом испытаний в кипящей среде на Бийском заводе стеклопластиков были проведены испытания базальтопластиков на стойкость к воздействию водной среды.

|

Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |