Первый шаг SWOT - анализа – оценка собственных сил. Данный этап позволит определить, каковы сильные стороны и недостатки структурного подразделения.

Для того чтобы определить сильные и слабые стороны структурного подразделения, необходимо:

1. Составить перечень параметров, по которым будет оцениваться структурное подразделение.

2. По каждому параметру определить, что является сильной стороной структурного подразделения, а что слабой.

3. Из всего перечня выбрать наиболее важные сильные и слабые стороны структурного подразделения и занести их в матрицу SWOT-анализа.

Второй шаг SWOT - анализа – это оценка рынка образовательных услуг. Этот этап позволит оценить ситуацию вне университета и понять, какие есть возможности у структурного подразделения, а также каких угроз следует опасаться (и, соответственно, заранее к ним подготовиться).

Методика определения возможностей и угроз практически идентична методике определения сильных и слабых сторон структурного подразделения:

1. Составьте перечень параметров, по которым будет оцениваться рынок образовательных услуг.

2. По каждому параметру определить, что является возможностью, а что угрозой для структурного подразделения.

3. Из всего перечня выбрать наиболее важные возможности и угрозы структурного подразделения и занести их в матрицу SWOT –анализа.

Третий шаг SWOT – анализа - сопоставление сильных и слабых сторон структурного подразделения с возможностями и угрозами рынка образовательных услуг.

Сопоставление сильных и слабых сторон с рыночными возможностями и угрозами позволит ответить на следующие вопросы, касающиеся дальнейшего развития структурного подразделения:

1. Как можно воспользоваться открывающимися возможностями, используя сильные стороны структурного подразделения?

2. Какие слабые стороны структурного подразделения могут в этом помешать?

3. За счет каких сильных сторон можно нейтрализовать существующие угрозы?

4. Каких угроз, усугубленных слабыми сторонами структурного подразделения, следует больше всего опасаться?

Методика SWOT – анализа дает возможность установить не только перечень факторов, которые предположительно вызывают неблагополучие (простой перечень не дает ответа на вопрос, как эти факторы взаимодействуют, порождая проблемы), но и с высокой степенью достоверности можно определить какие из факторов являются первопричинами (истинными причинами) недостаточного уровня предоставляемых услуг структурным подразделением, а какие только содействуют препятствию достижения качества требуемого уровня. Какие факторы доминируют среди препятствующих, а какие работают на нейтрализацию нарастающих проблем. Таким образом, SWOT – анализ, как методику структурного динамического моделирования, возможно использовать в процессе планирования в области качества, результат которого представляется в виде стратегических целей деятельности структурного подразделения университета.

Литература

1. Степанов и методика самооценки деятельности образовательных учреждений в области менеджмента качества // Проблемы высшего технического образования. Межвуз. Сб. Науч. ТР. / Под общ. Ред. . – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2004. –Вып. 5(30): «Качество образования: международный опыт и российские традиции».

2. ГОСТ Р ИСО . Система менеджмента качества. Требования. – М.: Изд-во стандартов, 2001. – 21 с.

ВЫДЕЛЕНИЕ И ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССОВ СИСТЕМЫ

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ

ЗАВЕДЕНИИ

, ,

Орловский государственный технический университет, г. Орел

Рассматриваются вопросы классификации процессов, осуществляемых в ВУЗе в ходе его учебной, научной, производственной деятельности. Приводится описание последовательности построения документированной процедуры в виде паспорта процесса.

Создание систем менеджмента качества (СМК) в ВУЗах России является одним из важнейших элементов их конкурентоспособности как внутри страны, так и на международном рынке образовательных услуг.

В рамках создания СМК и для ее эффективного функционирования в Орловском государственном техническом университете (ОрелГТУ) были определены основные категории продукции вуза: выпускники; кадры высшей квалификации (кандидаты и доктора наук); учебно-методическая литература; научно-техническая продукция; продукция производственной деятельности; продукция услуг (юридических, консалтинговых, консультационных и др.).

С учетом указанной классификации была разработана сеть процессов СМК, в которой выделены: процессы системы менеджмента качества; процессы, связанные с ответственностью руководства; процессы менеджмента ресурсов; процессы жизненного цикла продукции; процессы, связанные с измерением, анализом и улучшением.

При этом сеть процессов построена таким образом, что ее разделы соответствуют разделам ГОСТ Р ИСО 90

Каждый из выделенных процессов представлен подпроцессами, реализующими процессы управления. Документационное описание процессов и подпроцессов СМК рассматривается в двух аспектах:

- документированные процедуры, определяющие порядок выполнения процессов;

- документы, являющиеся результатом выполнения процессов.

Процессы СМК регламентируются различными видами документов, в основном, стандартами организации и положениями, а также «специфическими документами СМК» (Руководством по качеству, Политикой в области качества, Сборником целей в области качества, планами и отчетами и др.).

Однако, некоторые процессы СМК требуют более детального описания, чем это допускается в рамках указанных документов.

Основываясь на опыте ведущих ВУЗов России, были рассмотрены и проанализированы возможности использования для этих целей регламентов процессов, их спецификаций, паспортов и т. д. При проектировании и создании СМК в ОрелГТУ был выбран путь паспортизации большого количества процессов, для чего разработан СТО ОрелГТУ 07 «СМК. Паспорт процесса: Общие правила построения, изложения, содержания, оформления, обозначения, порядка согласования и утверждения».

Основными положениями паспорта являются следующие: описание процесса, технология выполнения процесса, критерии результативности процесса и показатели их достижения, мероприятия по улучшению процесса, ответственность и полномочия, записи.

Раздел «Описание процесса» включает подразделы: цель процесса; владелец процесса; состав процесса; входы процесса; выходы процесса; поставщики процесса; потребители процесса; ресурсы под реализацию процесса.

Содержание подраздела «Цель процесса» представляет собой кратко сформулированное назначение процесса, отражающее его место и роль в СМК. Цели процесса должны быть согласованы с основными стратегическими целями университета, а их достижение – направлено на повышение качества и эффективности проектируемого процесса.

В подразделе «Владелец процесса» указывается должностное лицо, имеющее соответствующие права и полномочия по управлению процессом, несущее ответственность за результаты процесса. Должностное лицо указывается в соответствии со штатным расписанием и организационной структурой. Далее приводится название и обозначение документа, в котором закреплены соответствующие ответственность и полномочия владельца процесса.

Подраздел «Состав процесса» содержит перечень подпроцессов, составляющих процесс.

«Входами процесса» могут служить объекты, предназначенные для преобразования и (или) прибавления ценности при функционировании процесса СМК. В их роли могут выступать: информация, субъекты, знания, умения и навыки обучающихся, научные продукты, инфраструктура, материальные объекты, преобразуемые процессом для создания выходных потоков.

«Выходами процесса» могут быть: информация, знания, умения и навыки обучающихся, научные продукты, инфраструктура, материальные объекты или услуги, являющиеся результатом выполнения процесса и имеющие потребительскую ценность (материальную или нематериальную), потребляемые внешними по отношению к процессу клиентами. Выходы одних процессов могут являться входами для других процессов, в том числе, протекающих за пределами организации.

В подразделе «Поставщик процесса» указываются подразделения университета или процессы, являющиеся поставщиками проектируемого процесса.

Потребителями процесса могут являться подразделения или другие процессы университета, являющиеся потребителями результатов процесса.

В подразделе «Ресурсы под реализацию процесса» приводится перечисление ресурсов необходимых, для реализации процесса.

В соответствии с ГОСТ Р ИСО в качестве ресурсов могут выступать: человеческие ресурсы, инфраструктура и производственная среда. При необходимости возможно добавление других видов ресурсов, в частности, финансовых ресурсов, ресурсов окружающей среды и т. д.

Раздел «Технология выполнения процесса» содержит описание декомпозиции основного процесса на составляющие его подпроцессы и технологию их выполнения.

Реализация описываемого процесса должна представляться в виде совокупности действий, четко и однозначно воспринимаемых в качестве последовательности выполнения проектируемого процесса. При этом должны быть указаны виды деятельности, необходимые для выполнения процесса, а также участники и документационное обеспечение процесса.

Подразделы «Критерии результативности процесса и показатели их достижения» и «Мероприятия по улучшению процесса» содержат элементы мониторинга и мероприятия по улучшению качества осуществления процесса.

Раздел «Ответственность и полномочия» описывает распределение ответственности и полномочий подразделений и должностных лиц при выполнении работ и мероприятий по процессу. Предпочтительным был выбран путь представления содержания данного раздела в виде «Матрицы ответственности и полномочий».

Раздел «Записи» включает перечень документов, создаваемых в ходе осуществления процесса и обеспечивающих выполнение работ, применяемые формы, исполнителей, сроки выпуска, получателей и порядок хранения информации.

Таким образом, паспортизация некоторых процессов СМК дает возможность более полно отразить их специфику и улучшить прослеживаемость.

К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ ИЗМЕРЕНИЯ

И АНАЛИЗА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

И ИХ ВОВЛЕЧЕННОСТИ В СИСТЕМУ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

,

Тамбовский государственный технический университет, г. Тамбов

В докладе рассматривается вопрос оценки результативности и эффективности процессов измерения и анализа удовлетворенности преподавателей и их вовлеченности в систему менеджмента качества образовательной организации.

Международные стандарты семейства ИСО 9000 основываются на понимании того, что всякая работа выполняется с помощью процессов. Возможность объективного управления ходом процессов в системе менеджмента качества появляется только тогда, когда их владельцы могут оценивать (измерять, контролировать) показатели результативности и эффективности этих процессов. Каждый процесс, преобразуя некоторый объект труда, имеет вход и выход.

Выход – продукция материальная или нематериальная, которая является результатом процесса. Входом процесса может являться материальная или нематериальная продукция или природное сырье.

Согласно ГОСТ Р ИСО [1] результативность – это степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов. Значения результативности процесса могут быть выражены через относительные показатели, характеризующие соотношение между фактически достигнутыми и ранее запланированными показателями деятельности. При этом используются такие показатели результативности, как «фактическое время / плановое время», «фактический выпуск / плановый выпуск», т. е результативность можно представить в виде:

, (1)

, (1)

, (2)

, (2)

где Рвх, Рвых – результативности процесса по входу и по выходу;

З план, Зфакт – фактические и плановые затраты ресурсов, оцениваемые на входе процесса;

В план, В факт - фактический и плановый выпуск продукции, оцениваемые на выходе процесса.

|

Рисунок 1 – К оценке результативности и эффективности процесса

Современные руководители привыкли принимать управленческие решения на основе экономических показателей таких, как прибыль, рентабельность, себестоимость и т. п. В связи с этим в ГОСТ Р ИСО 9004–2001 [3] рекомендовано использовать показатели эффективности процессов.

Согласно ГОСТ Р ИСО [1] эффективность (Э) – это соотношение между достигнутым результатом и использованными ресурсами.

Для оценки эффективности процесса можно использовать индикаторы:

![]() , (3)

, (3)

![]() , (4)

, (4)

где У план, У факт – плановые и фактические удельные затраты на выпуск единицы продукции.

На основании изложенного выше мы предлагаем для оценки (измерения) показателя эффективности процесса удовлетворенности преподавателей и их вовлеченности в процессы системы менеджмента качества образовательной организации использовать относительные (безразмерные) показатели эффективности вида:

![]() (5).

(5).

Из формулы (5) видно, что с ростом фактического выпуска продукции Вфакт (по сравнению с плановым выпуском продукции Вплан) и с уменьшением фактических затрат Зфакт (по сравнению с плановыми затратами З план), относительный (безразмерный) показатель эффективности Э возрастает.

Литература

1. ГОСТ Р ИСО . Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. – М.: Изд-во стандартов, 2001. – 30 с.

ТЕСТИРОВАНИЕ В ИНОЯЗЫЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Башкирский государственный университет, г. Уфа

В настоящее время тестирование как одна из форм контроля получает все большее распространение, проникая в различные сферы деятельности человека. Обучение иностранным языкам не стало исключением. В статье рассматриваются особенности языкового тестирования, история развития языковых тестов, а также представлена одна из наиболее общих классификаций видов тестов.

В связи с приобщением России к европейским образовательным стандартам одним из наиболее актуальных и острых вопросов становится проблема контроля качества образования в целом и иноязычного образования, в частности. В связи с этим образовательные учреждения начинают разрабатывать системы менеджмента качества, включающие не только сам учебный процесс и его организацию, но и техническую, материальную, методическую и другие базы.

Контроль качества преподавания учебных дисциплин может осуществляться двумя способами: 1) анкетированием студентов и преподавателей и 2) тестированием знаний, навыков и умений студентов по изучаемым учебным дисциплинам [1, 476]. Предметом нашего внимания является в данном случае второй из упомянутых способов.

Ускоренные темпы развития информационных технологий в настоящее время предполагают разработку по каждой образовательной дисциплине системы тестов, далее процедуру апробации этой системы на предмет соответствия установленным жестким требованиям, и, наконец, перевод тестовых заданий в электронный формат для их систематического использования в интернет-тестировании.

На сегодняшний день тестирование является одной из наиболее распространенных и наиболее часто используемых форм контроля усвоения знаний. Тест становится эффективным инструментом педагогических измерений, т. к. в большей степени отвечает основным требованиям, предъявляемым контролю: объективность, экономичность, массовость, обучающий характер контроля, легкость выявления результатов, стандартизация процесса контроля.

Применение тестирования как метода педагогических исследований в процессе обучения иностранному языку имеет свои особенности.

Тест в широком смысле – это способ измерения человеческих знаний и умений в определенной области. Языковой тест – это система заданий, выполнение которых позволяет охарактеризовать с помощью определенной шкалы результатов уровень владения языком.

Языковое тестирование всегда следовало за методикой обучения иностранным языкам. В истории языковых тестов можно выделить три основных периода [3, 261]. Первый период (до 1950 г.) – «донаучный» – был связан с грамматико-переводным методом обучения иностранным языкам. Он характеризуется отсутствием каких-либо исследований в области языкового тестирования. Тем не менее, тесты уже существовали и использовались учителями. Второй период развития языкового тестирования (гг.), так называемый «структурно-психометрический» период, был связан с развитием структурализма и бихевиоризма. В этот период создатели тестов пришли к практике тестирования одной, конкретной единицы учебного материала – «discrete point» approach.

Несостоятельность структуралистского и бихевиористского подходов привела к появлению коммуникативного подхода в обучении иностранным языкам, с которым связывается новая целевая установка – формирование иноязычной коммуникативной компетенции. С эти подходом связывается третий период в истории языкового тестирования (с 60-х гг. XX в. до наших дней) – «интегративно-социолингвисти-ческий».

В практике языкового тестирования существует в настоящее время огромное разнообразие видов тестов, различающихся по целям и задачам, форме и содержанию, методике предъявления и технике выполнения.

Языковые тесты классифицируются:

Ø по целям применения

1) нормативно-ориентированные;

2) критериально-ориентированные;

Ø по видам речевой деятельности

1) тесты для контроля говорения;

2) тесты для контроля чтения;

3) тесты для контроля аудирования;

4) тесты для контроля письма;

Ø по языковому аспекту

1) лексические тесты;

2) грамматические тесты;

3) фонетические тесты;

Ø по принципу назначения

1) тесты достижений (achievement tests);

2) тесты владения языком (proficiency tests);

3) тесты склонности к языку (aptitude tests);

4) диагностические тесты (diagnostic tests);

Ø по технике проведения теста

· избирательные тесты:

1) множественного выбора;

2) альтернативного выбора;

3) перекрестного выбора;

4) упорядочение;

· задания со свободно конструируемым ответом:

5) трансформация, замена, подстановка;

6) завершение (окончание);

7) ответы на вопросы;

8) внутриязыковое перефразирование;

9) межъязыковое перефразирование;

10) клоуз-процедура (клоуз-тест) [2, 47].

Многие исследователи тестирования считали, что сфера применения тестов ограничена. Они утверждали, что тестирование охватывает только знания языкового материала и рецептивные речевые умения, но не может быть применено для контроля продуктивных речевых умений. Последние являются в настоящее время основным объектом обучения иностранным языкам, а, следовательно, и контроля, тогда как контроль знаний и навыков отодвигается на второй план.

Следует сказать, что, действительно, при проверке рецептивных коммуникативных умений (чтение и понимание на слух) предпочтение отдается избирательным тестам (см. классификацию тестов). Продуктивные же коммуникативные умения (говорение и письмо) могут быть проверены либо с помощью тестов со свободно конструируемым ответом и последующим сравнением этого ответа с эталоном, либо с помощью коммуникативно-ориентированных тестовых заданий.

Основными видами коммуникативно-ориентированных тестов являются диктант, изложение, сочинение, тест-интервью, тесты на пикторальной основе, тест-задание по проблемной ситуации.

В заключение отметим, что представляется целесообразным использовать не только различные методы обучения, но и сочетать различные виды тестов для оптимизации процесса обучения иностранным языкам.

Литература

1. , Созонова преподавания учебных дисциплин в вузе. Критерии оценки // Качество образования: системы, технологии, инновации. Материалы Международной научно-практической конференции. – Барнаул, 2007 г.

2. Конышева результатов обучения иностранным языкам, – М., 2006 г.

3. Brown Douglas H. Principles of language learning and teaching / San Francisco State University, 1993.

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПО КУРСУ

ТЕХНОЛОГИИ РЕМОНТА МАШИН

1, 2

1ОмГАУ, г. Омск

2СибАДИ, г. Омск

Авторы представляют программу расчета загрузки ремонтного предприятия по объемам и видам работ, в основе, которой лежит график планово-предупредительного обслуживания и ремонта машин и оборудования.

В соответствии с программой изучаемой дисциплины в курсовом проекте разрабатывается технологический процесс ремонта изделия, включающий разборку, дефектацию деталей изделия, составление маршрутных и операционных карт на восстановление деталей, сборку

и контроль качества ремонта изделия. Определяется полная загрузка ремонтного предприятия по объемам, и выдам выполняемых работ, выбирается необходимый инструмент, приспособления и станочное оборудование, а также количество работающих на каждой операции.

В начале разработки, для указанной в задании техники составляют годовой график планово-предупредительного ремонта (ППР) и определяют объемы ремонтных работ. В данном случае необходимо соблюдать правило, что разница в объемах работ по месяцам не должна превышать 18-20% между собой. При составлении графика ППР необходимо учитывать сезонность эксплуатации машин и оборудования, что также оказывает влияние на плавность графика ППР и как следствие на загрузку мастерской. Составление такого графика ППР и планирование работ для предприятия это большая и «рутинная» работа, которая занимает много времени, Проблема в большей степени решается с применением ПЭВМ и прикладного программного обеспечения.

Для планирования объемов работ по техническому обслуживанию и ремонту машин и оборудования разработаны соответствующие нормативы. К их числу относятся:

- виды технического обслуживания и ремонта;

- периодичность технических обслуживаний;

- доремонтная и послеремонтная наработки;

- среднегодовые коэффициенты охвата капитальным ремонтом машин и их составных частей;

- трудоемкость каждого вида технического обслуживания и удельная трудоемкость технического обслуживания, отнесенная к единице наработки;

- удельная трудоемкость одного капитального ремонта машины и ее составных частей;

- удельные затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт, отнесенные к единице наработки.

В программе «Расчета мастерской по объемам и видам работ» учтены все нормативы, введены ограничения не позволяющие манипу-лировать нормативными данными без знания «замка» запирающего программу, т. е. программа имеет пароль.

Системные требования:

- операционная система Windows 2000, XP;

- монитор с разрешением не менее 800х600.

Подготовив предварительно примерный график ППР, пользователь может переходить непосредственно к работе с программой.

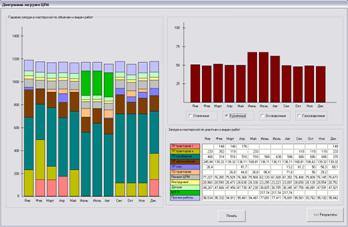

После загрузки программы пользователю представляется «титульная» форма программы (см. рисунок 1). Обязательным условием является выбор разрешения монитора и его настройка.

Рисунок 1 – «Титульная» форма программы

Следует отметить, что наиболее приемлемым разрешением монитора является 1280х1024, при этом разрешении все формы программы отображаются полноразмерными.

При нажатии кнопки «Начать работу» загружается файловое меню. Меню позволяет сохранять и загружать результаты расчетов (см. рисунок 2). Файловое меню предоставляет пользователю доступ к устройствам хранения информации ПК. Выбор устройства хранения (жесткий диск, CD-ROM и т. д.) производится в строке 1 (см. рисунок 2), список директорий (папок) расположен в ячейке 2, список файлов в ячейке 3.

Рисунок 2 – Файловое меню

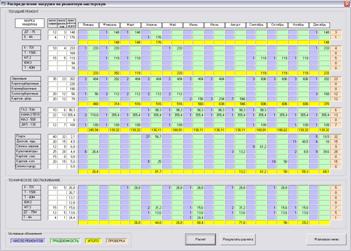

Планирование обслуживания и количества ремонтов выполняется в виде заполнения формы представленной на рис.3. Работа в форме осуществляется путем указания числа ремонтов в ячейке соответствую-щего месяца.

Рисунок 3 – Форма «Распределение числа ремонтов»

Выполнение расчета производится путем нажатия кнопки «Расчет». Форма заполняется и приобретает вид, показанный на рисунке 4.

Рисунок 4 – «Распределение нагрузки на ремонтную мастерскую»

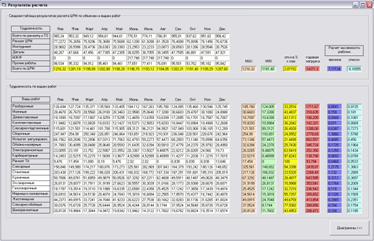

При нажатии кнопки «Результаты расчета» появится окно (рисунок 5).

Рисунок 5 – «Результаты расчета»

Результаты расчета представляются в цифровой и графической формах. Переход к форме с диаграммами (рисунок 6) осуществляется нажатием кнопки «Диаграммы», также возможен обратный переход.

Рисунок 6 – Диаграммы результатов расчета

Программой предусмотрено графическое представление в виде диаграмм загрузки мастерской по отдельным видам работ в соответствии с технологией ремонтных работ. Для того чтобы просмотреть отдельные диаграммы по видам работ необходимо поочередно нажимать соответствующие кнопки, отображенные в последнем окне программы. Названия кнопок соответствуют видам выполняемых работ. Программа предусматривает также возможность распечатки результатов расчета, как в цифровой, так и графической формах.

Использование данной программы позволяет значительно сократить время проектирования и, несомненно повысить качество выполняемых работ. Такая постановка вопроса дает возможность использовать программу и при проведении практических занятий в процессе изучения вышеназванного курса учебных дисциплин. Использование программы вызывает повышенный интерес студентов, изучающих данную дисциплину не зависимо от формы обучения.

Программа может быть использована не только на практических занятиях и курсовом проектировании, а также при выполнении дипломных проектов, связанных с разработкой новых или реконструкцией действующих предприятий технического сервиса.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БТИ АЛТГТУ «Воспитательный процесс»

, ,

Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ

им. , г. Бийск

В статье приводится описание одного из основных процессов образовательной деятельности 3-го уровня «Воспитательный процесс». В частности, составлены паспорт процесса, матрица ответственности, разработана функциональная модель процесса на основе методологии IDEF0.

Воспитательный процесс является, наряду с обучением и научной деятельностью, одним из основных в жизни высшего учебного заведения. Воспитательный процесс осуществляется в каждом из основных подразделений вуза (кафедры, группы)

Цели и задачи воспитания: воспитание высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой личности – гражданина России, способной к высококачественной профессиональной деятельности и ответственности за принимаемые решения; формирование у студентов социальных компетентностей, нравственных, духовных и культурных ценностей и потребностей; создание условий для интеллектуальной и творческой самореализации личности. Воспитательная деятельность в вузе должна быть направлена на формирование у студентов таких важнейших личностных качеств, как трудолюбие, организованность, дисциплинированность, ответственность.

Для достижения поставленной цели, прежде всего, требуется провести проектирование процесса в соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО , что позволит наглядно представить все этапы реализации процесса и достичь его качественного выполнения.

Для качества воспитательного процесса как объекта менеджмента свойственны все составные части менеджмента: планирование, анализ, контроль.

Можно выделить следующие пять основных этапов в практике менеджмента управления качеством воспитательного процесса:

1) Принятие решений «какой воспитательный продукт производить?» и подготовка технических условий;

2) Проверка готовности производства воспитательного продукта и распределение организационной ответственности;

3) Процесс изготовления воспитательной продукции или воспитательных услуг;

4) Устранения дефектов и обеспечение информацией обратной связи в целях внесения в процесс создания воспитательного продукта контроля изменений, позволяющих избегать выявленных дефектов в будущем;

5) Разработка долгосрочных планов по качеству воспитательного продукта.

Осуществление перечисленных этапов невозможно без взаимодействия всех отделов, органов управления воспитательным процессом. Такое взаимодействие обеспечит системный подход к управлению качеством воспитательной работы в вузе.

Таким образом, обеспечение качества воспитательной продукции вуза – это совокупность планируемых и систематически проводимых мероприятий, создающих необходимые условия для выполнения воспитательной продукции, которая удовлетворяла бы требованиям к качеству.

Любой вуз представляет собой организацию с достаточно сложной системой пересекающихся и взаимодействующих процессов, поэтому основную сложность при разработке и внедрения СМК представляет классификация, идентификация и описание основных рабочих процессов в вузе.

Для описания базовой карты рабочего процесса необходимо определить входы и выходы процесса, а также ресурсы, необходимые для выполнения функций процесса.

На основании принятой классификации и разработанной в БТИ АлтГТУ карты процессов, «Воспитательный процесс» является подпроцессом одного из бизнес-процессов – «Учебный процесс» [1].

Обеспечением процесса «Воспитательная работа студентов» в БТИ АлтГТУ занимается структурное подразделение «Студенческий клуб», функционирующее на основании положения «О структурном подразделении «Студенческий клуб».

Организационная структура воспитательного процесса БТИ АлтГТУ представлена на рисунке 1.

На основании имеющихся данных и опроса владельца процесса, разработан паспорт процесса. Паспорт содержит следующие пункты, позволяющие идентифицировать и описать процесс:

Шифр процесса – ПБ 3-7.5-04..

Наименование процесса – «Воспитательный процесс».

Пункт ГОСТ Р ИСО 9001 – п. 7.5.

Владелец процесса – Зам. по ВР первого проректора по УР.

Поставщики процесса – Структурные подразделения БТИ

АлтГТУ (факультеты, деканаты, кафедры).

Потребители процесса – Студенты очной формы обучения.

Участники процесса – Структурные подразделения БТИ АлтГТУ (студ. клуб, штаб ССО, турклуб «Ирбис», клуб КВН, Административная группа, редакция газеты «Технология»).

Рисунок 1 – Организационная структура воспитательного процесса

Классификация процесса:

По назначению – бизнес-процесс.

По структуре – вертикальный процесс.

По уровню – 3-й уровень.

Этапы и взаимосвязь процесса:

Этапы процесса – формирование заказа, постановка задач, формирование планов, отчетов, организация мероприятий согласно плана, работа кружков, секций.

Входные данные – студенты первокурсники, заказ на проведение работ по воспитанию студентов, требования руководства.

Выходные данные (результат процесса) – отчеты о проведенных мероприятиях, студенты с определенным уровнем воспитания.

Документация процесса:

Внешняя: ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001 «Система менеджмента качества. Словарь», Федеральный закон «Об образовании» от 01.01.01 года № 000.

Внутренняя: Должностные инструкции подразделений студенческого клуба, положение о структурном подразделении «Студенческий клуб», положение об организации воспитательной работы в Бийском технологическом институте (филиал) АлтГТУ им. И. И Ползунова.

Записи процесса:

Планы проведения воспитательной работой, общественных мероприятий, отчеты о проведенных мероприятиях.

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к описанию процессов, для «Воспитательного процесса» разработана матрица ответственности, в соответствии с которой распределены обязанности между всеми участниками.

Наглядно проследить взаимосвязь между исполнителями заданий процесса «Воспитательный процесс» и вышестоящими подразделениями можно на блок – схеме, представленной на рисунке 2.

Кроме того, на основании методологии IDEF0 разработана функциональная модель процесса, отражающая в полной мере все входы, выходы и ресурсы используемые в процессе.

Таким образом, проведенная работа позволяет надеяться на достижение качества в воспитательной работе студентов в случае официального внедрения данного процесса.

Рисунок 2 – Блок-схема процесса «Воспитательная работа студентов»

Литература

1. , , Харитонов сети процессов при создании СМК образования в БТИ АлтГТУ качеству // Управление качеством образования, продукции и окружающей среды: материалы Всероссийской научно-практической конференции 6-7 июля 2006 года. Алт. гос. тех. ун-та, 2006. – Бийск, С. 43 – 46.

Качество образования начинается с воспитания

Бийский педагогический государственный университет

им. , г. Бийск

В докладе предлагается рассмотреть культурологический подход в совершенствовании качества образования.

На первом году обучения студент любого вуза проходит адаптационный период: включается в микроклимат соответствующей структуры и в целом образовательного учреждения. Прежде всего, каждый поступивший в новом статусе ощущает свою социальную значимость, личностный рост: приятно слышать обращение на Вы, деликатное внимание к своему мнению, приобщение к совместной деятельности с педколлективом вне зависимости от мотивации выбора специальности.

Предпочтение местным вузам отдается по разным причинам – от невозможности куда-либо поехать (материальная необеспеченность, высокий проходной балл, боязнь родителей за свое чадо и т. п.) до ограниченности институтов в нашем городе; с ориентацией на профессию поступают единицы. Даже на заочном отделении психологического факультета БПГУ им. (дошкольное отделение) по результатам проведенного 5 лет тому назад анкетирования лишь 40% поступивших были с профессиональной направленностью на работу в образовательных учреждениях, зато на личностный рост – 60% (при этом 40% – на совершенствование контактирование с окружающими).

Новоявленных студентов заполняет счастье весь первый семестр: нет ежеурочного контроля (читаются ведь лекции), нет дневников – нет контроля родителей. Они счастливее студентов выпускного курса (данные по опроснику М. Аргайл, проведенному в 2007 г. на факультете психологии БПГУ им. ): они улыбаются безмятежно, рады встрече с другими. Как сохранить искру счастливой жизни в тяжелом учебном труде – сложнейшая задача принявших на обучение.

В настоящее время в образовании преобладает логическая составляющая знаний в ущерб историко-культурной и социокультурной. В результате образование утратило культурный, нравственный, личностный, а вместе с этим и предметно-деятельностный смысл и контекст. Это означает, что произошел разрыв образования и культуры, образования и жизни.

В педагогическом обществе наблюдается тенденция осознания культуросообразности и культуроемкости образования (работы Н. Е Щурковой), тенденция повышения общего интереса к культуре и ее преломления в образовании, развития культурологического анализа. Оформился культурологический подход к обучению и воспитанию, синтезированный в культурологическую парадигму образования (). предлагает ввести понятие «культура образования», включающая высокое качество процесса образования и высокое качество его результата. Ведущей тенденцией модернизации образования должен стать переход от знаниевой к личностной парадигме педагогической деятельности, подлинная сущность которой заключается в личности как предмете и цели педагогической деятельности (). История свидетельствует: при отрыве от жизненных культурных реалий педагогика превращается в схоластику, образование – в формально технологический процесс. Только культуроцентризм как методологическая основа образования предполагает наличие ценностно-нормативной системы знаний, формирующей «образ» личности как целостного и органичного субъекта культуры (). Достижение у субъекта образования черт культурного сознания возможно в рамках междисциплинарного и личностно-ориентированного подходов (). Ориентация на культурологическое развитие личности в образовании потребует от профессиональных педагогов – воспитателей, учителей, преподавателей, руководителей образовательных учреждений – окультуривания педагогического взаимодействия. Образование человека (в онтологическом и культурологическом смыслах) как социального существа является общим предметом для практической педагогики, практической психологии, философии, филологии и тем самым служит основанием их неразрывного единства в образовательном процессе.

Управление качеством образования, прежде всего в руках организатора учебно-воспитательного процесса. Если руководитель – глава научной (или производственной) школы, то соответствующий образ подразделения оформляется в исследовательскую лабораторию образовательного пространства: все участники выступают субъектами педагогической деятельности (все нужны), объект целостностный как для обучаемых, так и для обучающих. В такой атмосфере активизируется жизнедеятельность студентов (появляется новый стимул – радость познания через общение), преподавателей (радость познания новой личности), и тех и других устраивает ситуация успеха, которая и обеспечивает качество образования. Однако это идеальный случай, не имеющий обычно место в провинциальном вузе.

В педагогических вузах, как справедливо отмечает , часто отсутствует гуманизированная культурная среда: студенты практически не общаются с детьми и не обсуждают проблемы духовно-нравственного воспитания с преподавателями. У студентов формируется знаниевый образ преподавателя: в рисуночном изображении педагогов дошкольного отделения педфака БПГУ им. на выпускном курсе указали на профессиональную направленность (стопка книг, растение, шевелюра и т. д.) и написали, что хотели бы знать их как личность. Личность проявляется в улыбке, но улыбки бывают разные: спонтанные улыбки, выражающие искреннюю радость или привязанность, напоминают улыбку Дюшенна, предполагающую активизацию области глаз и верхней части лица, а также рта. Когда люди лишь притворяются, что счастливы, верхние детали улыбки зачастую отсутствуют (М. Аргайл).

Есть деканы среди женщин, которые не улыбаются. Угрюмость, непроницаемость лица подавляет, вызывает апатию, о вдохновении, о радости встречи и говорить не приходится. В таких условиях нет оптимизма, успешности общения, которое вызывает эстетические переживания студентов и преподавателей, следовательно, декан не организует коллектив на повышение качества образования. И действительно такому педагогическому вузу предстоит перейти к экспериментальному образованию ().

Литература

1. Психология счастья – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2003.

2. Антикризисная направленность современного воспитания – журнал «Педагогика» №3, 2007.

3. Прикладная педагогика воспитания: учебное пособие. – СПб.: Питер, 2005.

СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ АПК КРАЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ КАДРАМИ

ФГОУ ДПОС «Алтайский институт повышения квалификации

руководителей и специалистов АПК», г. Барнаул

Проводится сравнение значимости дополнительного профессионального образования для предприятий г. Барнаула и сельской местности. Именно для предприятий АПК края система ДПО является основным фактором обеспечения квалифицированными кадрами.

Опрос 120 работодателей г. Барнаула выявил, что к основным условиям, которым должен соответствовать претендент на вакантную должность, требующую высокой квалификации, 85% опрошенных относят опыт работы и наличие высшего профессионального образования. Результаты опроса оформлены в таблицу 1. Работодателям предлагалось выбрать один из предложенных вариантов ответов.

Таблица 1 – Предпочтения работодателей относительно образования нанимаемых квалифицированных работников

|

1. Насколько ценным Вы считаете наличие у работника высшего профессионального образования? |

% ответов |

|

Важен опыт работы. Высшее образование не обязательно |

13 |

|

Обязательны опыт работы и высшее профессиональное образование |

85 |

|

Важно высшее профессиональное образование. Опыт работы менее важен |

2 |

|

2. Насколько ценным Вы считаете наличие у работника дополнительного профессионального образования, в сравнении с наличием высшего профессионального образования? | |

|

Дополнительное профессиональное образование значения не имеет |

- |

|

Предпочтительно наличие высшего образования, но мы готовы принять и специалиста с дополнительным профессиональным образованием |

87 |

|

Предпочтительно наличие дополнительного профессионального образования |

13 |

Наличие у работника дополнительного профессионального образования предпочтительно для 13% опрошенных работодателей

г. Барнаула. В качестве причин, ответившие указывали практическую направленность ДПО, в отличие от академического высшего образования и осмысленный выбор при получении такого образования.

Результаты опроса показывают, что в Барнауле наличие дополнительного профессионального образования не может выступать фактором конкурентоспособности на рынке труда по сравнению с наличием высшего образования. Объясняется это отчасти различными функциями высшего и дополнительного профессионального образования, но в немалой степени – переизбытком специалистов с высшим образованием, сконцентрированных, прежде всего, в г. Барнауле. Так, по данным службы занятости населения в среднем за 2006 г. напряженность (количество безработных на одну вакансию) в Барнауле по главным бухгалтерам составляла 17 чел., а по рядовым бухгалтерам 42 чел.

Иная картина наблюдается в сельской местности. Информация по образовательному уровню работников сферы АПК представлена Главным управлением сельского хозяйства Алтайского края.

Таблица 2 – Уровень образования работников АПК Алтайского края

на 31 декабря 2006 г.

|

Категория работников |

% с высшим образов. |

% со средн.-спец. образов. |

% без образов. |

|

Всего работающих |

6,42 |

21,79 |

71,79 |

|

Руководители |

73,68 |

22,5 |

3,82 |

|

Главные специалисты всего |

55,62 |

39,92 |

4,46 |

|

В том числе главные агрономы |

71,75 |

24,58 |

3,67 |

|

главные экономисты |

71,25 |

27,5 |

1,25 |

|

главные ветеринарные врачи |

62,67 |

35,42 |

1,91 |

|

главные зоотехники |

56,37 |

39,94 |

3,69 |

|

главные инженеры |

53,4 |

37,1 |

9,5 |

|

главные бухгалтеры |

42,34 |

55,85 |

1,81 |

Из таблицы 2 видно, что общая обеспеченность высшим образованием главных специалистов АПК края составляет 55,62%, а большинство главных бухгалтеров (55,85%) не имеют высшего образования.

В современных условиях решить проблему обеспеченности АПК квалифицированными кадрами может именно система дополнительного профессионального образования. ДПО имеет ряд преимуществ, по сравнению с высшим образованием, а именно:

- низкая стоимость (10-20 тыс. за весь период обучения); минимальные временные затраты (продолжительность обучения 1-1,5 года).

К недостаткам системы дополнительного профессионального образования можно отнести его менее высокий качественный уровень, по сравнению с высшим образованием. Однако, для работников сферы АПК характерны следующие отличия:

- наличие практического опыта; удаленность от учебных заведений; невозможность длительного отрыва от производства; низкие платежные возможности.

В этих условиях именно система дополнительного профессионального образования является основным фактором обеспечения АПК квалифицированными кадрами. На практике зачастую наблюдается парадокс: не смотря на острую нехватку сельских квалифицированных кадров, информационный голод главных экономистов и бухгалтеров сферы АПК и субсидирование обучения (в Алтайском институте повышения квалификации руководителей и специалистов АПК составляет до 100%) за счет краевого бюджета, в институтах системы ДПО случается недобор слушателей по управленческим и бухгалтерским специальностям. Это говорит как о внутренних недостатках системы ДПО в сфере АПК, таких как низкий уровень кооперации с предприятиями сельскохозяйственного производства, так и о недооценке роли образования руководителями организаций сферы АПК.

Преодолеть указанные недостатки можно с помощью создания интегрированных комплексов организаций высшего образования, дополнительного профессионального образования и сельскохозяйственного производства, а также заключения договоров о сотрудничестве между организациями ДПО сферы АПК и хозяйствами края. Такое взаимовыгодное сотрудничество будет способствовать реализации краевой федеральной программы «Кадровое обеспечение АПК» и национального проекта «Развитие АПК» в целом.

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ДЛЯ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

,

Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ

им. , г. Бийск

В группе УК-31 проводилось анкетирование «Роли управляющей команды» из результатов, которого должны были формироваться команды по 5-6 человек для дальнейшей работы. Результаты анкеты показались необъективными, таким образом, целью данной работы стало определение объективности ответов на вопросы, если ответы необъективны, то выявить причины необъективности, с помощью различных и достаточно простых в использовании наглядных методов анализа процессов (семь простых инструментов контроля качества).

Один из базовых принципов управления качеством состоит в принятии решений на основе фактов. Наиболее полно это решается методом моделирования процессов, как производственных, так и управленческих инструментами математической статистики. В ГОСТ Р ИСО так же указывается, что «Организация должна планировать и применять процессы мониторинга, измерения, анализа и улучшения, необходимые для:

а) демонстрации соответствия продукции;

б) обеспечения соответствия системы менеджмента качества;

в)постоянного повышения результативности системы менеджмента качества. Это должно включать определение применимых методов, в том числе статистических, и область их использования». Однако, современные статистические методы довольно сложны для восприятия и широкого практического использования без углубленной математической подготовки всех участников процесса. К 1979 году Союз японских ученых и инженеров (JUSE) собрал воедино семь достаточно простых в использовании наглядных методов анализа процессов (контрольный листок, гистограмма, диаграмма разброса, диаграмма Парето, стратификация, диаграмма Исикавы, контрольная карта). При всей своей простоте они сохраняют связь со статистикой и дают профессионалам возможность пользоваться их результатами, а при необходимости — совершенствовать их. Некоторыми из этих методов я и воспользовалась для проведения своей работы.

Анкетирование «Роли управляющей команды», проводилась с целью определения роли каждого студента в команде, всего было предусмотрено восемь ролей: исполнитель, председатель, распорядитель, генератор идей, аналитик, завершитель, исследователь, член команды. Анкета представляла собой форму теста, где анкетируемому были представлены ряд вопросов и различные варианты ответов, которые анкетируемый должен был проранжировать. Результаты теста показались сомнительными, необъективными, таким образом целью работы стало определение объективности ответов на вопросы, в случае необъективности выявить причины, влияющие на ответы студентов.

|

Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |