Балашовский институт (филиал)

ГОУ ВПО «Саратовский государственный университет

имени »

Актуальные проблемы преподавания

в начальной школе.

Кирюшкинские чтения

Сборник научно-методических статей

Под редакцией

, ,

Балашов

2009

УДК 378+001

ББК 74.58+72

А43

Рецензенты:

Кандидат педагогических наук, доцент Балашовского института (филиала)

ГОУ ВПО «Саратовский государственный университет

имени »

;

Кандидат педагогических наук, директор

МОУ «Гуманитарно-педагогический лицей-интернат»

.

А43 Актуальные проблемы обучения грамоте. Кирюшкинские чтения : сб. науч.-методич. ст. / под ред. , , . — Балашов : Николаев, 2009. — 144 с.

ISBN -402-4

В сборник научно-методических статей включены материалы межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы преподавания

в начальной школе. Кирюшкинские чтения». Статьи сборника отражают круг наиболее актуальных проблем обучения и воспитания младших школьников.

Сборник адресован учителям начальных классов, социальным педагогам, преподавателям и студентам высших учебных заведений, а также читателям, интересующимся проблемами педагогики и методики начальной школы.

УДК 378+001

ББК 74.58+72

ISBN -402-4 © Коллектив авторов, 2009

С о д е р ж а н и е

Виктор Андреевич Кирюшкин............................................................................ 6

Из воспоминаний об Учителе........................................................................... 12

, О выпуске филологического

факультета МГУ 1952 года.......................................................................... 20

Слово о профессоре Викторе Андреевиче Кирюшкине

и о его стихах................................................................................................. 26

и применение компьютеров на уроках русского языка 28

Воспоминания о моих учителях................................................ 31

Игра на музыкальных инструментах как средство

развития музыкальной культуры у младших школьников....................... 33

, Проектная деятельность

с учащимися вторых классов на уроках окружающего мира................... 35

Применение элементов здоровьесберегающих

технологий на уроках английского языка в начальной школе................. 36

Обогащение речи младших школьников

именами прилагательными........................................................................... 38

, Общение с природой как средство эстетического образования младших школьников 39

Особенности работы с детским народным хором, фольклорным ансамблем 43

Культура речи в профессиональной деятельности................. 45

Экологическое воспитание и образование

младших школьников................................................................................... 48

Реализация творческих проектов при изучении

курса «Окружающий мир»........................................................................... 50

Значение специального коррекционного обучения

и воспитания детей с умственной отсталостью для их развития

и социальной адаптации................................................................................ 51

Этот волшебник ритм............................................................... 53

, Методические приемы обучения каллиграфическим навыкам письма 56

Развитие исследовательских способностей

школьников................................................................................................... 58

, Из опыта работы по проектной

деятельности.................................................................................................. 60

, Организация проектной деятельности

в начальных классах...................................................................................... 62

Развитие орфографической зоркости на уроках русского языка в начальной школе 63

Сценарий детского театрализованного представления «Горшочек каши» 64

Активные методы обучения..................................................... 67

Сценарий календарного праздника

«Прощай, Масленица!»................................................................................. 68

Развитие графического навыка письма...................................... 71

Проблема детской и подростковой «маскированной» депрессии и возможности ее диагностирования 72

Мир эмоций младшего школьника............................................ 74

Использование здоровьесберегающих технологий

как фактор креативного развития личности................................................ 75

Роль проектной деятельности в развитии

личности ребенка........................................................................................... 77

Развитие речи младших школьников на уроках литературного чтения 79

Особенности формирования учебного пространства

для леворуких детей...................................................................................... 81

Опыт МОУ «Гимназия № 1» по мониторингу

и оценке компетентностных результатов образовательной

деятельности детей........................................................................................ 83

Внеклассное занятие по русскому языку

(сценарий КВН)............................................................................................ 85

Современные подходы к обучению орфографии

в начальных классах...................................................................................... 88

Технология проблемно-диалогического обучения

на уроках математики................................................................................... 90

Оценивание результатов обучения младших

школьников на уроках информатики и ИКТ.............................................. 92

Дифференциация процесса обучения младших школьников на этапе обучения грамоте 93

О формировании экологического сознания студентов............... 95

, Роль физминуток на уроках

в начальных классах...................................................................................... 97

, Загадка учит, загадка развивает,

загадка воспитывает.................................................................................

Особенности работы с краеведческим материалом..............

Обучение приемам моделирования при изучении предмета «Окружающий мир» 104

Особенности изучения лексики в начальной школе........

Воспитание: поиск продолжается......................................

Приемы самоконтроля при работе над ошибками..............

Экологическое воспитание и образование

младших школьников..............................................................................

Некоторые пути формирования ИКТ-компетенций педагогов............

Формирование интереса к чтению

у младших школьников...........................................................................

Коллективный способ обучения

(работа в парах сменного состава) как средство

повышения эффективности урока..........................................................

Культурно-досуговая деятельность

младших школьников..............................................................................

Использование интерактивного комплекса

на уроках в начальной школе.................................................................

Учебно-методический комплекс «Гармония».

Формирование приемов умственной деятельности..............................

Формирование ключевых компетенций

младших школьников в условиях внеклассной деятельности.............

Из истории использования краеведческого принципа

в начальном обучении..............................................................................

Развитие жизненно - важных навыков

у учащихся начальной школы.................................................................

Теоретические основы развития

творческих способностей.........................................................................

Наши авторы......................................................................................................

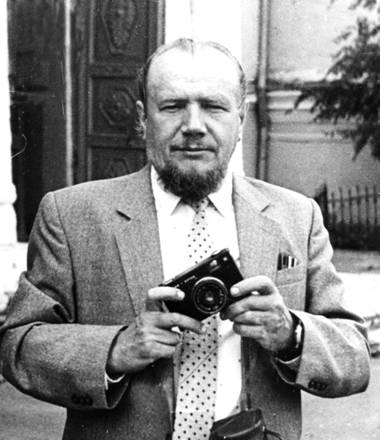

ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ КИРЮШКИН

(1929—2002)

День нынешний становится вчерашним...

И с боем взяв преграды этих дней,

Из школы выйдешь, задержавшись

Лишь на минуту у дверей.

Тебе навстречу солнце брызнет:

Бери в дорогу этот свет!

Шагай вперед, чтоб всюду в жизни,

Где ты пройдешь, был яркий след.

— известный российский ученый, методист,

профессор, автор многочисленных научных работ, один из авторов «Букваря», «Азбуки», «Русской азбуки».

ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ КИРЮШКИН родился 11 мая 1929 года

в г. Зарайске Московской области в семье Андрея Михайловича и Валентины Ивановны Кирюшкиных. Отец работал на ткацкой фабрике «Красный Октябрь», затем по партийной разнарядке был направлен парторгом в совхоз им. Лазаря Кагановича. В 1938 году семья переехала в г. Орехово-Зуево, где Андрей Михайлович работал помощником мастера на Подгорной прядильно-ткацкой фабрике. В рядах Красной Армии прошел всю войну, был награжден орденами и медалями, демобилизовался в 1946 году. После войны Андрей Михайлович работал мастером на Подгорной прядильно-ткацкой фабрике, о нем — передовике-стахановце — писали местные газеты. Мать работала в клубе ткацкой фабрики.

Виктор Андреевич, окончив школу с золотой медалью, в 1947 году поступил в МГУ им. на филологический факультет (специальность «Русский язык, логика и психология»). Научные интересы молодого ученого были далеки от проблем букваристики — дипломную работу Виктор Андреевич защитил на тему «Взгляды Маяковского в области психологии творческого процесса и работа поэта над стихами».

После окончания с отличием университета свой трудовой путь он начал преподавателем русского языка и литературы в педагогическом училище (ныне Педагогический колледж) г. Канска Красноярского края. Именно здесь он впервые столкнулся с проблемами начального обучения русскому языку, и в первую очередь, с вопросами развития мышления младших школьников. В 1956 году был зачислен в заочную аспирантуру Красноярского педагогического института по специальности «Методика преподавания русского языка». Темой его исследования стали логические упражнения в системе занятий по русскому языку. Экспериментальная работа проводилась в школах г. Канска и г. Москвы

с 1958 по 1964 годы.

В процессе написания над диссертацией была опубликована работа «Логические упражнения в первом классе в системе занятий по русскому языку», в соавторстве с был издан «Дидактический материал для проведения логических упражнений в начальных классах», опубликован ряд статей в журналах «Дошкольное воспитание», «Начальная школа», «Русский язык в школе».

В 1961 году был назначен заведующим учебной частью Канского педучилища. 27 февраля 1963 года награжден значком «Отличник народного просвещения».

В 1964 году диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук была успешно защищена. В одном из писем Виктор Андреевич писал: «Председательствовал , который потом обстоятельно толковал со мной. Сразу же по окончании голосования Совет принял по моей диссертации решение: ходатайствовать перед издательством „Просвещение“ о скорейшем издании ее. На этом настоял доктор . „И не где-нибудь в Канске или Красноярске, сказал он, — в Москве надо издать“. Проголосовали „ за“».

К этому времени относится знакомство с Всеславом Гавриловичем Горецким, будущим соавтором и другом, и первое упоминание о возможности создания новой учебной книги для первоклассников по обучению грамоте. Так, Лидия Кирилловна Назарова предлагает ему «войти в компанию новаторов», в новый вариант ее букваря были включены логические упражнения «по системе Кирюшкина».

Идея создания нового букваря витает в воздухе. В начале 60-х годов выступил с несколькими статьями, где подверг критике «Букварь» того времени, также высказывает критические замечания в адрес существующей системы обучения грамоте. «На страницах журнала «Советская педагогика» в 1964 году прошла дискуссия по методам обучения грамоте, в ней приняли участие такие известные педагоги, как , , и др. Дискуссия показала активность творческой мысли в области русской букваристики. Стало очевидно, что современный звуковой аналитико-синтетический метод обучения грамоте уже не воспринимается как единственно возможный. В разных республиках и областях страны появляются новые методики, существенно отличающиеся от названной выше. Так, в Белоруссии получил широкое распространение так называемый метод Ильюкевича (по имени учителя — автора методики). Научную разработку этого метода осуществил , назвавший его «звуко-слоговым аналитико-синтетическим методом обучения грамоте» (, Львов обучения русскому языку в начальных классах: учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. 2121 «Педагогика и методика начального обучения». М.: Просвещение, 19с.).

В 1965 году семья Кирюшкиных переезжает в г. Балашов Саратовской области; начиная с этой даты, вся последующая трудовая деятельность Виктора Андреевича будет связана с Балашовским педагогическим институтом. В это же время начинается активная совместная деятельность трех ученых — , и , которая привела к тому, что уже в 1969 году был создан, а в 1971 году вышел в типографском варианте экспериментальный «Букварь» НИИ школ Министерства просвещения РСФСР. Дискуссия по букваристике идет в «Начальной школе» и «Советской педагогике», а также на различных конференциях, совещаниях, семинарах. В ней принимают участие не только ученые-методисты, но и учителя, работавшие по экспериментальному букварю.

Было получено много интересных и ценных замечаний, предложений, пожеланий и отзывов в адрес проходившего проверку букваря. Надо отметить, что большинство ученых, методистов и учителей, выступивших на страницах журнала, с большим одобрением отнеслись к созданию нового букваря. Авторы экспериментального букваря, обсуждавшегося на страницах, получили немало ценных данных для внесения в свой учебник ряда изменений и улучшений.

В 1972/1973 учебном году Научно-исследовательским институтом школ Министерства просвещения РСФСР была организована широкая опытная проверка обучения первоначальному чтению и письму по букварю авторов , , . Экспериментальное обучение проходило в школах 27-ми территорий РСФСР

и ряде городов союзных республик. По этому букварю обучались грамоте более 6 тыс. первоклассников. Около 300 учителей начальных классов городских, сельских и малокомплектных школ работали с этим учебником. В г. Балашове проверка экспериментального букваря в 1972/1973 году проводилась в 11-ти классах, в Балашовском районе — в 8-ми классах. В справках и отчетах сохранились имена учителей разных школ, участвовавших в эксперименте. Это , ,

, , .

В 1973/1974 году — , ,

. В 1974/1975 году — , , и многие другие.

Все учителя получали краткие методические указания, схемы отчета, которые они отправляли в институт для обработки. Шла активная

переписка, проводились консультации. сам проводил уроки и в городских школах, и в школах Балашовского района.

Обсуждение экспериментального букваря НИИ школ Министерства просвещения РСФСР и его опытной проверки выявило существование различных точек зрения как в отношении самого букваря и его принци-пиальных основ, так и вообще относительно других вопросов теории

и практики современной букваристики.

Большое значение для совершенствования букваря имели данные, полученные в результате проверки его пробного варианта, который был издан в 1977 году 300-тысячным тиражом в цветном исполнении и позволил провести опытное обучение во многих школах различных территорий РСФСР. Все эти данные были учтены при подготовке стабильного варианта учебника.

Решением Коллегии Министерства просвещения РСФСР от 01.01.01 года был утвержден букварь (авторы , , ) в качестве стабильного учебника. Работа по нему

в школах Российской Федерации началась с 1982/1983 учебного года.

С 1986 года, параллельно со школой 1—3, стала функционировать новая школа — 1—4, с началом обучения с 6-ти лет. С этого времени стабильным учебником стала «Азбука», экспериментальная проверка которой велась уже несколько лет. Многие учителя г. Балашова приняли активное участие в апробации нового учебника: , ,

, , и другие.

Научно-исследовательскую и методическую работу Виктор Андреевич успешно сочетал с напряженной преподавательской деятельностью, долгие годы заведовал кафедрой педагогики и методики начального обучения, был многолетним автором журнала «Начальная школа», членом его общественного совета. За большую и плодотворную работу в 1980 году он был награжден значком «Отличник народного просвещения», в 1989 году — медалью .

Решением Государственного комитета СССР по народному образованию от 01.01.01 года Виктору Андреевичу Кирюшкину было присвоено ученое звание профессора по кафедре методик начального обучения.

В 1995 году вышло 1-е издание «Русской Азбуки», которая и сейчас остается одним из самых популярных учебников по обучению грамоте

в нашей стране.

Виктор Андреевич отличался простотой и доступностью в общении, будь то студенты или коллеги по работе. Он был человеком самых разносторонних интересов — это и фотографии, и рыбалка, и походы в лес за грибами, и разведение кактусов, и коллекционирование марок… Любил стихи, интересовался современной музыкой, был большим поклонником творчества Александра Вертинского, Булата Окуджавы, с интересом следил за творчеством Аллы Пугачевой. Его большой страстью всегда, со студенческих лет и до последних дней, были книги. В его библиотеке — и собрания сочинений классиков русской и зарубежной литературы,

и произведения современных авторов: Владимира Высоцкого, Бориса Акунина, Александры Марининой, много исторической литературы.

Виктор Андреевич Кирюшкин продолжает жить в своих детях и внуках, в благодарных учениках — учителях, методистах, ученых, в своих учебниках, во множестве методических пособий.

, кандидат педагогических наук

Балашовского института Саратовского университета.

Из воспоминаний об Учителе

Виктор Андреевич Кирюшкин был удивительным человеком. Умный, образованный, высокоинтеллектуальный. Казалось, он знал все.

В любой момент поможет, объяснит, причем безо всякой напыщенности в своем превосходстве перед тобой. Всегда заметит много положительного в твоей работе, но и на недостатки укажет, причем так, что не обидит, а наоборот, вдохновит на их исправление.

Он очень любил животных. Мог подобрать на улице бездомного беспородного щенка и воспитывать его, став ему другом.

А как он любил природу:

…На рассвете встанем рано.

Здравствуй, летний лес:

Земляничные поляны,

Сосны до небес…

В лесу за ним было не угнаться. Он знал каждый кустик, каждый бугорок. Иногда казалось, что он разговаривал со всем, что его окружало

в лесу, будь то цветочек, ягода или грибы.

В лес он шел целенаправленно: поспела земляника, вперед за ней, наступила грибная пора, значит, идем собирать грибы. Иногда казалось, что грибы слышали, когда он шел по лесу, и сами выставляли свои любопытные головки.

Сколько разных рецептов приготовления грибов он знал! Причем сам любил их готовить и угощать своих гостей.

А как он выращивал кактусы! Если кто-то когда-либо с этим сталкивался, то поймет, какой это необыкновенный труд, безумное терпение

и душевное ликование, когда цель достигнута.

Такой он был весь и во всем. Казалось, что он хотел объять необъятное, и такой человек не мог не писать стихи. Если заглянуть в его сборник стихов, то там можно найти и душевную радость, и безумную страсть,

и тихую печаль о быстротечности человеческой жизни…

…В изголовье березка пусть встанет,

А под ней — земляничный раскиньте палас:

Будто я с волшебной поляны

Никуда не ушел от вас.

Дети выполнили просьбу Виктора Андреевича: и березка, и земляничный палас, и серебристые ландыши — все есть на его могилке. И даже две удивительные симпатичные ящерки (зеленая и серая) поселились на этом островке природы. Им там хорошо, а значит и Виктору Андреевичу земля — пухом. Мы будем помнить его всю свою жизнь.

, ,

коллеги .

* * *

Мне посчастливилось работать вместе с Виктором Андреевичем Кирюшкиным на одной кафедре 20 лет, из них около 4 лет под его непосредственным руководством.

Он обладал выдающимися способностями в разных областях деятельности. Виктор Андреевич — ученый и методист, известный всей стране. Его лекторское мастерство — великолепная школа для преподавателя любого вуза. Я с удовольствием и большой пользой для себя посещала его занятия. Очень повезло тем студентам, которые обучались у Виктора Андреевича.

Научно-методические лекции для учителей начальных классов города и района вызывали живой отклик и интерес.

Виктор Андреевич был очень тактичным заведующим кафедрой. Он бережно относился к своим подчиненным, никогда не показывал своего превосходства в чем-либо. Все вопросы решались на кафедре коллегиально. Он первым выполнял собственные распоряжения по кафедре

и оставлял необходимые документы на своем рабочем столе для образца. Он умел разглядеть лучшие качества человека и способствовать их развитию. Особенно чутко он относился к начинающим преподавателям. Умел ясно, четко, буквально в нескольких словах, объяснить суть вопроса,

в решении которого кто-либо испытывал затруднения.

Прямой, открытый, честный человек, Виктор Андреевич всегда был поборником правды. Ученый, педагог, эрудит, прекрасный организатор, интересный собеседник, поэт, душа любой компании, заботливый семьянин — это все о нем. И всегда рядом с Виктором Андреевичем опорой

и в работе, и в семейной жизни была красивая и умная женщина. Это его супруга Дия Ефимовна.

В заключение приведу строки из стихотворения, посвященного Виктору Андреевичу Кирюшкину:

Таких, как Вы, людей на свете мало,

Чтоб щедро так природа наделяла.

Во всем талантлив, честен, справедлив,

Добросердечен, скромен и красив.

В науке Вы вершины покорили.

За это Вас медалью наградили.

Вы — автор «Русской азбуки» и «Букваря».

Гордится Вами русская земля.

,

коллега .

* * *

Учитель… Какое емкое и значимое слово. Каждым из нас оно воспринимается по-разному. Только одно несомненно — ни один человек

не может произнести его равнодушно.

У меня было особое отношение к этому слову. Я с детства наблюдала учительские будни, т. к. росла в семье педагогов. Но встреча с полностью изменила мое отношение к выбранной профессии и к тому слову, которым прописана моя специальность в дипломе. Никогда никому не подражая, я вдруг поняла, что очень хочу быть хотя бы немного похожей на моего любимого Учителя.

Прошли десятилетия, но как сейчас я помню нашу первую встречу… Прозвенел звонок и вошел с огромным портфелем, который сразу же привлек внимание аудитории. Наше любопытство было удовлетворено практически сразу. Стопка книг на столе увеличивалась

с каждой минутой занятия, а портфель становился все меньше и меньше. Он не читал нам лекцию, а просто рассказывал о проблемах букваристики и возможных путях решения непростых методических задач; советовал, что лучше прочесть, где найти ответы на вопросы. Курс, а это практически сто человек, завороженно наблюдал за этим тактичным и мудрым педагогом. Мы даже не всегда успевали делать в своих тетрадях записи, потому что боялись что-то пропустить в каждом слове нашего Учителя, в каждом его жесте. Никогда не повышая голоса на других, удавалось добиться от студентов практически невозможного — выполнения домашних заданий. А их было немало! Мы просто очень боялись его обидеть, потому что вместо того, чтобы отругать нас, он сам расстраивался как ребенок.

Получен диплом, и судьба вновь была ко мне благосклонна. Я стала работать под руководством на кафедре ПиМНО. И опять рядом со мной — терпеливый и чуткий наставник. Я помню, как он впервые ввел меня в аудиторию и представил студентам. Страх, сковывающий меня, постепенно ушел, я поняла, бояться нечего — рядом мой Учитель! Только по прошествии времени начинаешь понимать, сколько сил, личного времени было потрачено им на меня. Спокойно, не повышая голоса, он обращал внимание на ошибки, которые допускались мною в ходе работы; подсказывал, как лучше поступить, какие книги необходимо изучить.

Затем новый период в моей жизни — аспирантура. Как сейчас помню, счастливая и окрыленная после поступлениея я прибежала к , назвала тему предполагаемой диссертации и по привычке замерла в ожидании совета. И вдруг мой Учитель произнес: «Ну что ж, Елена Николаевна, теперь Вы сами идите своими „тропами“» (тема моей диссертации «Роль тропов в развитии речи учащихся начальных классов»).

Непонимание, обида — все это отразилось на моем лице. На губах застыл немой вопрос: «Почему?». Почему он так поступил? Только лишь

с годами я поняла, что именно с этого периода я перестала быть для него ученицей, а стала коллегой. Виктор Андреевич поступил так, как должен поступать каждый настоящий учитель — дать возможность ученику пойти своей дорогой, своим путем.

Я помню, как боялась защиты собственной диссертации не из-за того, что была не уверена в представленном материале, а из-за того, что многие члены комиссии знали, что я из Балашова. Того Балашова, где работает сам Кирюшкин! И лишь по прибытии в родной город, увидев глаза Виктора Андреевича, я поняла — он доволен; значит, не подвела.

Прошло время. Оно никого не щадит и порой забирает самых достойных и лучших. Но об одном человеке я никогда не смогу сказать: «был». Мой Учитель рядом с нами. Его дела, книги, стихи никогда не позволят уйти ему в небытие!

,

выпускница факультета

учителей начальных классов 1992 г.,

канд. пед. наук, доцент кафедры ПиМНО БИСГУ.

* * *

В 1973 году мы поступили в БГПИ на факультет педагогики и методики начального обучения.

На I курсе вся наша группа познакомилась с замечательным педагогом, профессором . Он читал нам лекции по методике русского языка. Полтора часа (как мы их привыкли называть — «пара») пролетали незаметно. преподносил материал в очень доступной форме, обращал особое внимание на четкость, краткость, что впоследствии требовал и от нас. И, как оказалось, не зря. В нашей педагогической деятельности это очень пригодилось.

Одним из знаменательных событий того времени был выход в свет нового букваря, создателями которого были ,

и .

Учась на факультете, мы с удовольствием посещали кружок русского языка. Здесь познакомил нас с . Нам, молодым студентам, было интересно и занимательно, ведь посещение этого кружка осталось в памяти на всю жизнь. Здесь мы почерпнули много познавательного и увлекательного. Вспоминается эпизод из педагогической практики: пришел ко мне на урок русского языка

в 1 класс средней школы № 16 г. Балашова. По ходу урока он не контролировал меня, он мне помогал, одним своим взглядом он как бы говорил: «Все хорошо — не волнуйся!». Он был простым, открытым, светлым

и добрым человеком, что и осталось у меня на всю жизнь в воспоминаниях о нем.

В студенческие годы на лекции мы шли с большим удовольствием, зная — читать их будет НАШ КИРЮШКИН!!!

Я испытываю великую гордость, что училась у талантливого педагога !

,

воспитатель 1 категории МДОУ «Рябинка».

* * *

С Виктором Андреевичем Кирюшкиным я познакомилась в 1970 году, когда он пришел к нам, студентам начфака, читать курс «Методика русского языка». Он сразу расположил нас к себе своей открытостью, какой-то внутренний свет исходил от него, мы с удовольствием ходили на его лекции.

Виктор Андреевич был большим ученым, творческим и увлеченным человеком, чем «зажигал» и нас, студентов. В то время он работал над своим «детищем» — Букварем. И я решила участвовать в спецсеминаре по методике русского языка, которым руководил , и попробовать себя в роли «сочинителя» букваря. Это были счастливые дни

в моей жизни.

После выхода экспериментального букваря в 1971 году Виктор Андреевич подарил мне один из экземпляров с дарственной надписью: «Участнику спецсеминара, испытавшему на себе, что значит „сочинять“ букварь, В. Миковой на память от автора».

Этот букварь я храню до сих пор и часто обращаюсь к его содержанию, когда обучаю первоклассников чтению.

(В. Микова),

выпускница педфака 1972 г., учитель начальных классов

МОУ «СОШ № 3» г. Балашова.

* * *

Почти 30 лет нас связывала с Виктором Андреевичем творческая дружба. Я окончила институт в 1972 году и уехала работать в Казахстан. Виктору Андреевичу интересно было знать, как дети-казахи усваивают учебный материал (по обучению грамоте), и я представляла ему данные. Не поворачивается язык говорить о Викторе Андреевиче в прошедшем времени, но он был человеком, который приходил на помощь в трудную минуту: высылал методические пособия, устраивал прохождение курсов повышения квалификации учителей в Саратове, когда у меня был маленький сын и его не с кем было оставить в Казахстане (мои родители жили в Саратовской области). Когда встречаюсь с однокурсниками, всегда добрым словом вспоминаем в первую очередь Виктора Андреевича. Он вел у нас на курсе логику и методику обучения грамоте, был профессионалом своего дела, обладал тонким чувством юмора. Вспоминается последний звонок. Мне предоставляется слово, я благодарю преподавателей, которые стоят напротив студентов во дворе пединститута (еще старое здание), от волнения забыла даже их имена (Дия Ефимовна тоже вела у нас занятия) и говорю: «А вот наши Кирюшкины, мы их тоже поздравляем». На выпускном вечере Виктор Андреевич с улыбкой сказал: «А вот и мы, Кирюшкины, мы поздравляем тебя с окончанием пединститута».

Виктор Андреевич все эти 30 лет помогал мне в работе, и какие бы новые веяния не появились в просвещении, обучение детей грамоте вела по его Букварю. И работать плохо было стыдно, потому что присутствие Виктора Андреевича ощущала через методическую литературу, которую выписываю и покупаю в книжных магазинах. Я считаю, что тем успехам, которые достигла в работе (учитель высшей кв. категории, «Отличник просвещения», «Учитель-методист»), я в большей мере обязана Виктору Андреевичу.

Он никогда не жаловался на трудности, хотя я представляю, сколько их было в наше непростое время. Светлая память о нем и чувство благодарности сохранится в моем сердце навсегда. Виктор Андреевич во многом напоминал мне моего отца-фронтовика, который умер в день своего 70-летия.

Виктор Андреевич и Дия Ефимовна прожили на Земле не зря, были учителями, как говорится, от Бога. Они живы в памяти своих учеников.

,

г. Новосибирск.

* * *

Это было в далеком 1965 году. В класс, где я училась, пришла красивая добрая девочка, Люба Кирюшкина. Мы, девчонки, сразу с ней подружились, ей первой в классе разрешили писать настоящей авторучкой!

А позднее на наши уроки приходил преподаватель пединститута Виктор Андреевич Кирюшкин — папа Любаши. Виктор Андреевич приносил карточки — задания, перфокарты. Мы, ребятишки, с нетерпением ждали этих минут. Всем нравились эти занятия. С этой замечательной семьей дружил весь наш класс. В начальной школе Виктор Андреевич ходил

с нами в походы, а в старших классах мы вместе отмечали у них дома праздники. Он угощал нас вкусными грибами, а Дия Ефимовна — добрейшей души человек — всегда была рада видеть каждого из нас.

Незаметно пролетели годы. В 1973 году я поступила учиться в БГПИ на факультет ПиМНО. И здесь я продолжила учиться у этого замечательного педагога, поражавшего нас, студентов, своими энциклопедическими знаниями, интеллектуальностью. Он умел выслушать каждого студента, подсказать правильное решение. На лекциях и практических занятиях царила атмосфера сотрудничества. Мы любили «нашего Кирюшкина»; это был образец ученого.

По окончании института я пришла работать в свою родную школу № 7 г. Балашова.

Моим ученикам 80-х годов здорово повезло, что они видели и слушали уроки великого профессора . Я часто обращалась за методической помощью, например, как правильно научить писать леворуких детей, просто за советом, и он никогда не отказывал. У меня хранится экспериментальный «Букварь» с автографом Кирюшкина. Я рада, что учу читать детей по «Азбуке» Кирюшкина, моим ребятам нравится эта книга, по которой они учатся читать. На празднике «Прощай, „Азбука“» я всегда рассказываю об этом замечательном человеке, профессоре, Учителе всех учителей. А теперь его дело продолжает его дочь (Кирюшкина). Это очень порядочный человек, грамотный специалист, настоящий друг, который может прийти на помощь в любой момент.

,

учитель первой квалификационной категории

МОУ «СОШ № 7», выпускница 1977 г.

* * *

Казалось бы, о Викторе Андреевиче сказать много не смогу; я не писала у него научной работы, он не руководил моей педпрактикой и даже не был моим куратором, но был и остается для меня Учителем. Всему тому, чего достигла в своей профессии, я обязана этому великому человеку. Он всегда пребывал в состоянии творческого поиска, учил нас каждый день совершать большие и маленькие открытия. Виктор Андреевич буквально «на крыльях» влетал в аудиторию, и мало кто из нас слышал звонок с занятия: настолько стремительно, на одном дыхании, в едином страстном порыве шли и лекции, и практические занятия.

Он обладал таким независимым характером, таким тонким чувством юмора, что общаться с ним было большим удовольствием.

Светлую память об учителе хранит огромное количество выпускников педфака.

учитель высшей квалификационной категории

МОУ «Гимназия № 1 г. Балашова»,

Почетный работник общего образования РФ.

* * *

Я не ошибусь, если скажу, что у училось не одно поколение студентов. Мне посчастливилось у него не только учиться, но и писать дипломную работу. Прочитав первые страницы моего «труда», Виктор Андреевич внес столько поправок, что я пришла в ужас. Но он сказал: «Я кто? Руководитель. Вот я рукой и вожу! Не пугайтесь!».

И, помолчав, добавил: «Светлая голова должна ясно излагать свои мысли. Вот этому я и буду Вас учить». Свое обещание он сдержал, хотя мне было очень нелегко! Но я бесконечно благодарна Виктору Андреевичу, давшему мне возможность в ходе работы не только увидеть и проанализировать все буквари, начиная с К. Истомина и заканчивая современными, но

и научил думать, размышлять, анализировать, доказывать, ответственно относиться к каждой написанной строчке. Он поражал своей работоспособностью и человеческим обаянием.

Проходящие ежегодно «Кирюшкинские чтения» дают мне возможность больше узнать о жизни Виктора Андреевича. Я с удовольствием принимаю в них участие. Хочется надеяться, что организаторы «Кирюшкинских чтений» не остановятся на достигнутом, потому что это человек, о котором можно говорить бесконечно...

,

учитель высшей квалификационной категории

МОУ «Гимназия № 1», выпускница 1994 г.

,

О выпуске филологического факультета МГУ 1952 года

Московский государственный университет имени (МГУ) — ведущий и крупнейший вуз, центр отечественной науки и культуры, один из старейших (основан в 1755 году) университетов России.

В 2009 году Президент РФ Дмитрий Медведев подписал закон об особом статусе МГУ и Санкт-Петербургского государственного университета. Об этом он сообщил 11 ноября на встрече с министром образования

и науки А. Фурсенко. Согласно документу, эти вузы признаются старейшими в стране, подчеркивается их большое значение для развития

российского общества, поэтому им присваивается статус уникальных

научно-образовательных комплексов.

Филологическому факультету МГУ принадлежит роль лидера в университетской системе подготовки филологов в России. Слово «филология» буквально означает «любовь к слову». Именно любовь к слову объединяет преподавателей и исследователей языков и литератур в их современном состоянии и историческом развитии, а также переводчиков, дипломатов, работников средств массовой информации, книгоиздателей, писателей, поэтов.

В числе преподавателей факультета — академики и члены-корреспон-денты российских и зарубежных Академий Наук. Факультет готовит лингвистов, переводчиков и литературоведов высокой квалификации, знающих несколько иностранных языков, свободно ориентирующихся в отечественной и зарубежной литературе, российской и европейской культуре, знакомых с классическими языками, обладающих навыками компьютерного макетирования, работы с наиболее распространенными типами текстовых редакторов и средствами автоматизации перевода. Его выпускники востребованы в системе науки и образования, в прессе, на государственной службе, в туристических агентствах, в отечественных и иностранных фирмах самого разного профиля [1].

Филологический факультет МГУ в самостоятельном виде существует с 1941 года. В интервью информационной службе портала «ГРАМОТА. РУ — русский язык для всех» декан филологического факультета доктор филологических наук Марина Леонтьевна Ремнева рассказала, что вплоть до 1921 года филологический факультет не принадлежал МГУ, а входил отдельной кафедрой факультета литературы в Институте философии и литературы. Лишь 4 декабря 1941 года, в день, который вошел в историю страны как разгром немецко-фашистских войск под Москвой, было принято решение, в том числе и на уровне Совнаркома, о присоединении филологического факультета к МГУ. Марина Леонтьевна считает, что это решение было вызвано необходимостью укрепления гуманитарной идеологии, которой предстояло сыграть ведущую роль в пропаганде освободительной борьбы СССР против фашистских захватчиков. Началась

новая жизнь факультета, его первым деканом стал [2].

В мае 1943 года, несмотря на то, что положение на фронтах оставалось сложным, было принято решение о реэвакуации Московского университета из Ашхабада. В момент своего возвращения в столицу МГУ имел в своем составе 11 факультетов, которые насчитывали 130 кафедр. Несмотря на военное время, в МГУ вели занятия 227 профессоров и 239 доцентов. С 1943 года и до окончания войны ежегодно прием в университет составлял 1 100 человек. Всего за годы войны университет выпустил 3 000 специалистов.

За время своего существования филологический факультет подготовил целую плеяду известных ученых, переводчиков и литературоведов высочайшей квалификации. Не был исключением и выпуск филологического факультета МГУ 1952 года.

Автора данной статьи заинтересовал именно этот выпуск (1947—1952 годы), так как в эти годы на филологическом факультете учился Виктор Андреевич Кирюшкин — ныне известный ученый, методист, один из авторов «Букваря», «Азбуки», «Русской азбуки».

Перечислить все заслуги выпускников филологического факультета МГУ 1952 года в рамках одной статьи невозможно, но даже краткий обзор творческих успехов некоторых из них впечатляет…

, доктор филологических наук, один из ведущих славистов второй половины XX века. Специалист по фонологии и компаративистике, истории славянских языков, истории языкознания, социолингвистике и лингводидактике. Член-корреспондент Международной славянской академии, иностранный член Болгарского филологического общества. Ведущий научный сотрудник ИЯз. РАН. Во время Великой Отечественной войны изучил языки и диалекты территорий, по которым проходила его часть. В 1957 году защитил кандидатскую диссертацию «Говор села Криничное», в 1965 году — докторскую диссертацию «Генезис группового сингармонизма в праславянском языке». Сформулировал гипотезу о группофонемах, позволившую реконструировать историю фонологической системы праславянского языка. Стал создателем целостной концепции диахронической лингвистики. В разное время являлся членом международных комиссий по фонологии, славянской социолингвистике, истории народов Центральной и Восточной Европы, а также членом экспертного совета по дополнительному образованию при Министерстве образования РФ, научных советов по русскому языку и развитию образования в России при РАН. Организатор и участник многих международных конференций и объединений, один из учредителей Международного фонда славянской письменности и культуры. Автор около 500 научных работ, изданных на русском, украинском, белорусском, сербском, литовском, польском, немецком, английском, французском, японском языках.

. После окончания в 1952 году МГУ окончил аспирантуру Института мировой литературы. В 1973 году стал доктором наук. Профессор Российского государственного гуманитарного университета с 1991 года. Многие годы занимался изучением творчества . Его перу принадлежат сочинения: Динамика русского романтизма. — М., 1995; Поэтика Гоголя. — М., 1996. Был включен в сборник «2000 выдающихся ученых XX столетия», изданный Международным биографическим центром в Кембридже (Англия).

(р. 10.05.1929), главный научный сотрудник отдела теории ИМЛИ РАН (с 1956), кандидат филологических наук. Лауреат первой Новой Пушкинской премии «За совокупный творческий вклад в отечественную культуру» (2005). В 2007 году ему присуждена премия Александра Солженицына за «филологическое совершенство

и артистизм в исследовании путей русской литературы; за отстаивание

в научной прозе понимания слова как ключевой человеческой ценности». Сфера научных интересов — теория и история литературы, творчество

А. Пушкина, Боратынского, Н. Гоголя, Ф. Достоевского, К. Леонтьева,

А. Платонова, Сервантеса, Пруста и других русских и европейских писателей. Из письма : «, я помню Вашего отца… помню, как вместе сидели над курсовой стенгазетой, которую Виктор всегда оформлял, и даже как-то поссорились. Царствие ему небесное, нам еще остающимся немного осталось, а Вам желаю доброго здоровья. Бочаров».

Ошеров Сергей Александрович — известный советский филолог и переводчик с древних и новых европейских языков. В 1960—1971 годах работал редактором в издательстве «Художественная литература», редактировал переводы с греческого, латинского, итальянского и немецкого языков. В 1972 году был принят в члены Союза писателей СССР в секцию переводчиков. Первые стихотворные переводы из Катулла и Горация сделал будучи еще студентом университета. Более 15 лет заняла его работа над новым переводом «Энеиды» Вергилия (перевод был издан в 1971 году в серии «Библиотека всемирной литературы»). Перевел полный корпус трагедий Сенеки, а также трагедию неизвестного автора «Октавия». Ему принадлежит также ряд научных работ и докладов.

Гусейнов Чингиз Гасан оглы — азербайджанский и российский писатель, литературовед, доктор филологических наук, профессор, академик Академии информатизации, заслуженный деятель искусств Азербайджана. В 1955—1971 годах — заместитель председателя комиссии Союза писателей СССР по азербайджанской литературе, а в 1972—1991 годах — заместитель заведующего кафедрой Академии общественных наук при ЦК КПСС. С 1991 года преподает на филологическом факультете МГУ

и одновременно — в Академии переподготовки работников культуры

и искусства. Читал лекции по культуре народов России во Франции, США, Турции, других странах.

Автор более 30 романов и повестей: «Магомед, Мамед, Мамиш», «Семейные тайны», «Фатальный Фатали», «Доктор Н» и др. Автор многих литературоведческих работ, посвященных творчеству ,

Дж. Маммедкулизаде, Самеда Вургуна, Гусейна Мехти и других азербайджанских писателей и поэтов. Его произведения изданы на многих языках мира. Председатель совета по азербайджанской литературе Международного сообщества писательских союзов, член Совета Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России.

Гарипов Талмас Магсумович — языковед, тюрколог. Все его звания

и регалии просто невозможно перечислить. Вот основные из них: заслуженный деятель науки Российской Федерации и Республики Башкортостан, член-корреспондент Академии наук РБ, доктор филологических наук, заведующий кафедрой общего языкознания Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахетдина Акмуллы, член президиума Ассоциации востоковедов России, член Российского комитета тюркологов. К тому же он автор многочисленных научных трудов, составитель словарей, призер всероссийского конкурса на лучшую монографию, настоящий полиглот, интереснейший собеседник, спортсмен. Родился Талмас Магсумович Гарипов 31 июля 1928 года в Москве. Кстати, в один год, в один месяц и в один день со своей супругой Ниной Дмитриевной, с которой он учился в одной группе филфака МГУ на восточном отделении и навсегда связал свою жизнь. По данным Американского биографического института, профессор Гарипов не раз удостаивался звания «Человек года».

Пирейко Лия Александровна — автор первого «Талышско-русского словаря», ученица выдающегося исследователя талышского языка и истории талышского народа . Талышский язык — язык северно-западной группы иранских языков, на котором говорит народ талыши. Распространен в Талыше — юг Азербайджана, прилегающие районы Ирана; число говорящих — 500 тыс. человек, 900 тыс. по неофициальным данным. «Талыш всегда в моем сердце, — говорит Лия Александровна.

Я хотя и живу в России, в Москве, но все время считаю, что какая-то моя частица там…». Кроме словаря, ее перу принадлежит ряд статей по талышскому языку в различных энциклопедических изданиях, сборниках,

а также известной серии «Основы иранского языкознания». Интереснейший человек, интереснейшая судьба… На сайтах сети Интернет можно прочитать о ее жизни и творчестве [3; 4].

— известный сценарист. Сотрудничала

с киностудиями «Союзмультфильм», «Киевнаучфильм», «Беларусьфильм», «Узбекфильм» и т. д. Автор книжек-сказок для самых маленьких. Лауреат литературной премии «Серебряная обезьяна» (Япония), диплома за лучший детский фильм в Венеции. Почетный диплом в Эренбурге и т. д. Ею написано более 40 сценариев. Самый известный мультфильм — «Варежка» (1967). Виктор Андреевич Кирюшкин всегда

с гордостью рассказывал о том, что этот мультфильм снят по сценарию его однокурсницы.

Паенсон Лемира Николаевна (Нехемьевна) — прошла эвакуацию, армию. Окончив МГУ, более 30 лет проработала преподавателем литературы в московской школе, принимала участие в работе над экспериментальными программами и учебниками по синтаксису. Ее письма к Виктору Андреевичу Кирюшкину полны энергии, интереса к жизни, к труду — она

и на пенсии работала с детьми, давала частные уроки, живо интересовалась новостями методики начального обучения, хотя всю жизнь преподавала в старших классах, гордилась успехами своего однокурсника: «Ну, ты, брат, высоко взлетел: один из авторов стабильного Всероссийского учебника!» — пишет она в одном из писем.

|

Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 |