Культура общения составляет важную часть профессиональной культуры, а для таких профессий как, например, преподаватель, журналист, менеджер, юрист, — ведущую часть, поскольку, речь является основным «орудием труда».

Профессиональная культура включает владение специальными умениями и навыками профессиональной деятельности, культуру поведения, эмоциональную культуру, общую культуру речи и культуру профессионального общения. Специальные навыки приобретаются в процессе профессиональной подготовки. Культура поведения формируется личностью в соответствии с этическими нормами общества. Эмоциональная культура включает умение регулировать свое психическое состояние, понимать эмоциональное состояние собеседника, управлять своими эмоциями, снимать волнение, преодолевать нерешительность, устанавливать эмоциональный контакт.

Общая культура речи предусматривает нормы речевого поведения

и требования к речи в любых ситуациях общения, культура профессионального общения характеризуется рядом дополнительных по отношению к общей речевой культуре требований.

В профессиональной культуре общения становится особенно высокой роль социально-психологических характеристик речи, таких, как соответствие речи эмоциональному состоянию собеседника, деловая направленность речи, соответствие речи социальным ролям.

Речь является средством приобретения, осуществления, развития

и передачи профессиональных навыков.

Культура профессиональной речи включает:

— владение терминологией данной специальности;

— умение строить выступление на профессиональную тему;

— умение организовать профессиональный диалог и управлять им;

— умение общаться с неспециалистами по вопросам профессиональной деятельности.

Знание терминологии, умение устанавливать связи между известными ранее и новыми терминами, умение использовать научные понятия и термины в практическом анализе производственных ситуаций, знание особенностей стиля профессиональной речи составляют лингвистическую компетенцию в профессиональном общении.

Оценочное отношение к высказыванию, осознание целевой установки общения, учет ситуации общения, его места, отношений с собеседником, прогнозирование воздействия высказывания на собеседника, умение создать благоприятную для общения атмосферу, поддерживать контакты

с людьми разного психологического типа и уровня образования включаются в коммуникативную компетенцию специалиста. В коммуникативную компетенцию входит как само умение общаться, обмениваться информацией, так и умение налаживать целесообразные отношения с участниками производственного процесса, организовать совместную творческую деятельность.

Умение контролировать эмоции, направлять диалог в соответствии

с потребностями профессиональной деятельности, соблюдение этических норм и требований этикета составляют поведенческую компетенцию. Коммуникативное поведение подразумевает такую организацию речи

и соответствующего ей речевого поведения, которые влияют на создание и поддержание эмоционально-психологической атмосферы общения

с коллегами и клиентами, на характер взаимоотношений участников производственного процесса, на стиль их работы. Для успеха в профессиональной деятельности современному специалисту необходимо в совершенстве владеть навыками культуры речи, обладать лингвистической, коммуникативной и поведенческой компетенцией в профессиональном общении.

Для этого необходимы следующие качества:

— знание норм литературного языка и устойчивые навыки их применения в речи;

— умение следить за точностью, логичностью и выразительностью речи;

— владение профессиональной терминологией, знание соответствий между терминами и понятиями;

— владение стилем профессиональной речи;

— умение определять цель и понимать ситуацию общения;

— умение учитывать социальные и индивидуальные черты личности собеседника;

— навыки прогнозирования развития диалога, реакций собеседника;

— умение создавать и поддерживать благожелательную атмосферу общения;

— высокая степень контроля эмоционального состояния и выражения эмоций;

— умение направлять диалог в соответствии с целями профессиональной деятельности;

— знание этикета и четкость выполнения его правил.

Высокий уровень речевой культуры неотъемлемая черта культурного человека. Совершенствовать свою речь — задача каждого из нас. Нужно следить за своей речью, чтобы не допускать ошибок в произношении,

в употреблении форм слов, в построении предложений. Нужно постоянно обогащать свой словарь, учиться чувствовать собеседника, уметь отбирать наиболее подходящие для каждого случая слова и конструкции.

Проблема «Язык и общество» широка и многопланова. Прежде всего язык социален по своей сущности. Основная его функция — быть средством, орудием общения людей. На базе этой функции и в связи с нею осуществляются языком и другие функции — воздействия, сообщения, формирования и выражения мысли. Эти функции также социальны.

Общество имеет язык, какой само и создало, и использует его так, как умеет и может. Влияние языка на общество усиливается вместе с развитием самого общества. Это влияние возрастает по мере развития производства, техники, науки, культуры и государства. Язык участвует в организации труда, в управлении общественным производством и деятельностью учреждений, в осуществлении процесса образования и воспитания членов общества, в развитии литературы и науки.

Общество влияет на язык, но и язык, в свою очередь, влияет на общество, участвуя в различных областях жизни и деятельности людей.

Овладение искусством общения необходимо для каждого человека

независимо от того, каким видом деятельности он занимается или будет заниматься, так как от уровня и качества его общения зависят успехи

в личной, производственной и общественной сферах жизни.

Экологическое воспитание

и образование младших школьников

Ответственное отношение к окружающей среде — это сложный

и длительный процесс, который формируется на протяжении всей жизни человека. Его результатом должно быть не только овладение определенными знаниями и умениями, но и желание активно защищать, улучшать

и облагораживать природную среду. Успех в решении целей экологического образования во многом зависит от первого этапа обучения — начальной школы, где закладываются основы формирования личности человека, обеспечивающие эффективность дальнейшего экологического образования, которое будет содействовать созданию единой непрерывной системы становления и развития у человека экологической культуры.

Разумная любовь к природе является одной из сторон любви к Родине. Чтобы дети научились понимать природу, чувствовать ее красоту и беречь ее богатства, нужно прививать им эти чувства с самого раннего детства, когда интерес к окружающему миру очень велик. Поэтому эту работу начинают с первого класса. Дети учатся вести наблюдения, проводить опыты, делать записи. В классе учащиеся ухаживают за комнатными растениями. Чтобы они охотно выполняли мои поручения, необходимо познакомить их с научными и народными названиями растений, с условиями их произрастания и со способами размножения. Ребята моего класса принимают активное участие в уборке мусора на берегу речушек, впадающих в реку Хопер.

Любовь к родному краю и охране растений и животных воспитывается не только на уроках окружающего мира, где у школьников формируется целостное представление о природе, о человеке. Каждый учебный предмет вносит определенный вклад в формирование экологической культуры младших школьников. Так, изучение предметов гуманитарно-эстетиче-ского цикла (русский язык, литературное чтение, изобразительное искусство, музыка) содействует художественному освоению природной и социальной действительности, развитию эстетических и нравственных отношений учащихся, их творческой активности и умению выражать свое личностное отношение к природе творческими средствами. Темы уроков окружающего мира стараюсь связать с охраной окружающей среды, рациональным использованием природных ресурсов. Дети постепенно подходят к осознанию того, что, пользуясь богатствами природы, люди должны помнить о разумном использовании и охране этих богатств. Узнают ребята и о значении Красной книги в охране природы.

Особую радость детям доставляют экскурсии, так как они являются своеобразным мостиком в общении человека с природой. Они оставляют у детей неизгладимое впечатление, прочные знания и глубокое эмоциональное отношение к образам вечно меняющейся природы, ее красоте

и многообразию, неразрывной связи человека с природным окружением, зависимости от него труда, настроения и состояния здоровья. Именно на экскурсиях дети знакомятся с живым миром, с пернатым населением нашего края, учатся отличать одних птиц от других, сравнивая их оперение, повадки и места обитания. До сознания ребят необходимо довести то, что птицами надо не только любоваться, но и помогать им выжить, перенести трудное для них время — зимние холодные дни. Поэтому учащиеся

с удовольствием вместе со своими родителями делают кормушки для птиц и подкармливают их. На экскурсиях дети начинают понимать, что недостаточно только восхищаться природой, надо беречь ее.

Развитие интереса ко всему живому, знание его значения для человека снимает необходимость нудных разъяснений детям правил поведения на природе. Они усваиваются естественно в процессе ее изучения.

На уроках литературного образования можно читать рассказы и стихи о природе, заучивать загадки и пословицы. На уроках русского языка составлять и записывать предложения природоведческого содержания

о листопаде, снегопаде, о белоствольной березке. Дети пишут сочинения по репродукциям картин русских художников.

На уроках трудового обучения младшие школьники знакомятся

с практической значимостью природных материалов в жизни человека, учатся бережному, рациональному обращению с объектами природы

и изделиями из них. Так, каждую осень ребята принимают участие в конкурсе «Мы сами своими руками», для которого готовят удивительные поделки из природного материала. А ремонтируя книги из библиотеки, воспитываю у детей бережное отношение к ним и напоминаю, что продлевая жизнь книге, мы сохраняем леса.

Уроки физической культуры используются для того, чтобы закрепить полученные на уроках окружающего мира знания о своем организме

и охране здоровья с помощью здоровьесберегающих технологий, сформировать у детей гигиенические умения и навыки.

На занятиях по математике вопросы взаимодействия человека с окружающей средой находят отражение в текстовых задачах, используемых для раскрытия вопросов заботы и благоустройства среды обитания, рационального природопользования, восстановления и приумножения природных богатств.

Воспитанию любви к родному краю, к природе и бережному отношению к ней помогают и внеклассные мероприятия. Это утренники «Здравствуй, осень золотая!», «Зимушка-зима», «Берегите планету!», «Весна красна», «Праздник русской березки», «Нет дерева сердцу милей», «Праздник цветов», «Охранять природу — значит охранять Родину»

и другие мероприятия.

проектов при изучении

курса «Окружающий мир»

Метод проектов можно представлять как способ организации педагогического процесса, основанный на взаимодействии учителя и учащегося; способ взаимодействия с окружающей средой; поэтапную практическую деятельность по достижению поставленной цели. Этот метод широко реализуется не только в практике учителей начальных классов, но и на разных возрастных ступенях начальной школы.

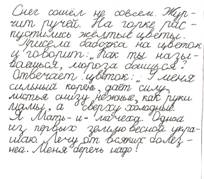

Проект, осуществляемый в 1 классе, называется «Первоцветы нашего края».

Цели проекта:

— привлечение внимания учащихся к сохранению биологического разнообразия на территории Балашовского района;

— выявление и изучение мест произрастания первоцветов;

— развитие творческого потенциала детей.

Проект состоит из двух блоков:

1 блок — фотоальбом с изображением первоцветов и описанием их характерных признаков,

2 блок — детское творчество (представлены рисунки детей и сочиненные ими сказки, рассказы, стихи).

На начальном этапе мной была поставлена проблема — сохранение первоцветов, произрастающих в нашем крае.

На практическом этапе были выделены основные направления деятельности: выявление мест произрастания первоцветов и поиск информации в учебной и справочной литературе. При изготовлении фотоальбома были организованы экскурсии по окрестностям села Хоперское, выбраны объекты для съемки.

С большим интересом дети отнеслись к оформлению блока «Детское творчество», где каждый смог реализовать свои творческие способности

в виде ярких рисунков и литературных работ собственного сочинения.

На завершающем этапе проекта была представлена его презентация на районном конкурсе «Берегите первоцветы!».

Использование проектного метода при изучении курса «Окружающий мир» позволяет значительно повысить познавательный интерес к данному предмету, способствует повышению интеллектуального и творческого потенциала, экологическому образованию детей.

Значение специального коррекционного обучения

и воспитания детей с умственной отсталостью

для их развития и социальной адаптации

В последние годы перед коррекционной школой г. Балашова, занимающейся обучением и воспитанием школьников с интеллектуальной недостаточностью, т. е. имеющих диагноз: легкая и умеренно выраженная умственная отсталость, все серьезнее и ощутимее встает проблема значительного сокращения числа обучающихся. Основной причиной этого является отнюдь не снижение уровня рождаемости населения, ведь статистика показывает, что, к сожалению, процент рождаемости детей с теми или иными дефектами развития, в том числе и умственными, увеличивается с каждым годом. Одной из основных причин является нежелание семей мириться с поставленным диагнозом и несогласием (даже если родители признают интеллектуальные проблемы своего ребенка) с переводом учащегося из массовой школы в коррекционную. Данная ситуация для педагогического коллектива школы далеко не новая, и выход из нее — убеждение родителей принимать решение о месте обучения ребенка, руководствуясь, прежде всего, его интересами, а не давно сложившимися в обществе предрассудками. Вторая причина обострения данной ситуации обусловлена введением новой системы оплаты труда учителя, когда от количества учащихся в классе напрямую зависит размер заработной платы педагогов. Это приводит к нежеланию массовых школ уменьшать контингент учащихся за счет тех, кто не усваивает общеобразовательную программу, и тех, кому по решению ПМПК рекомендовано обучение

в специальной коррекционной школе.

Так или иначе, все это приводит к тому, что большое количество школьников с умственной отсталостью остаются в стенах общеобразовательных школ, тогда как самым оптимальным вариантом для их полноценного развития является нахождение в школе со специально организованными условиями обучения и воспитания детей с интеллектуальной недостаточностью. Обучаясь в массовых школах, умственно отсталые дети не получают необходимые для них учебные и трудовые умения

и навыки, окончив школу, становятся социально дезадаптированными,

т. е. неспособными ориентироваться в современных жизненных условиях, приобретают чувство собственной неполноценности и ощущение ненужности на рынке профессий. Когда такой ребенок учится еще в начальных классах массовых школ, все перечисленные проблемы не стоят перед ним так остро, но, уже переходя в среднее звено, он все больше начинает чувствовать себя в классе изгоем, подвергающимся насмешкам сверстников. В связи с этим многие дети приходят в коррекционную школу уже в подростковом возрасте, когда пребывание в обычной школе становится для них невыносимым. При этом дети пропускают очень важный начальный этап в системе коррекционного обучения и воспитания, т. к. именно

в младших классах формируются основные учебные и трудовые умения

и навыки, необходимые для дальнейшего успешного усвоения школьной программы, личностного роста и социальной адаптации.

В последнее время все острее ощущается необходимость преодоления сложившегося годами негативного отношения общества к коррекционной школе и детям, обучающимся в ней. В этой связи сотрудники нашей школы считают необходимым информировать студентов педагогических факультетов вуза о проблемах, возникающих у умственно отсталых детей

в массовых школах. Правильная позиция учителя начальных классов

в отношении таких учеников и понимание им необходимости обучения их в специальной коррекционной школе, в которой создана на сегодняшний день наиболее благоприятная образовательная среда, способствует разностороннему развитию детей с ограниченными возможностями здоровья.

Этот волшебник ритм

Пространство и время наполнены материей,

подчиненной законам вечного ритма.

Э. Жак-Далькроз.

Ритм — это форма и способ существования мира вообще, поскольку ритмическое начало проявляется и в природе, и в любой человеческой деятельности. Вся наша жизнь состоит из ритмов: капли дождя, тиканье часов, чередование рассветов и закатов, дней и ночей, времен года, лет, столетий... И жизнедеятельность человека регулируется ритмическими законами, мы ритмично дышим, сердце всю жизнь отстукивает свой собственный ритм.

В последнее время логопеды и педагоги по музыке стали обращать внимание на возросшее количество детей, для которых становится большой проблемой не только пение, но и повторение простейших танцевальных движений под музыку или участие в так называемом «шумовом оркестре». Если вы заметили, что ребенок не умеет маршировать или равномерно отстукивать рукой простой двудольный ритм на любом ударном музыкальном инструменте, будь то барабан, бубен, маракасы или треугольник, то самой важной задачей является пробуждение и закрепление у него элементарного чувства ритма.

Нетрудно установить существование зависимой связи между музыкальным ритмом и речью. Ритм является универсальной внешней опорой, организующей движение при любом из его нарушений. Общая ритмика способствует способности двигаться максимально приближенно к норме, которая служит базисом для более тонких речевых движений, но имеющих тот же алгоритм реализации. У детей, имеющих ритмические расстройства, наблюдаются сложные речевые нарушения, так как ритм речи зависит от ритма дыхания. В педагогике взаимосвязь речи и музыкального искусства находит свое применение в виде создания новых дидактических концепций на основе интеграции музыки и учебных предметов.

Ритм является основой правильного формирования речи и ее восприятия. Умение верно воспроизводить разнообразные ритмы способствует точному воспроизведению ритмического рисунка слов, их слоговой структуры, ускоряет развитие других лингвистических способностей (словообразование и словоизменение). Кстати, выучить стихи для таких детей тоже становится проблемой, ведь стихи — это речь, подчиненная ритмическим законам, а именно они, эти законы, и недоступны для понимания такими детьми.

По данным генезиса чувства ритма, усвоение детьми ритмической системы должно осуществляться в следующей последовательности: воспитание темпа — развитие метрических отношений — усвоение ритмического рисунка. Ориентировку на ритм движений и переключение с одного ритма на другой педагог формирует в процессе занятий по слуховому, зрительному и тактильному восприятию (с опорой на графическую модель): «повтори за мной», «выложи, постучи, похлопай, потопай так, как я». Совместно с ребенком отрабатываются:

— ритмы повтора (/ / / или // // //);

— ритмы чередования (/ ////// / //////, / / / /, // // // //);

— ритмы противопоставления (/ // / //, // / // /, // / / / /, / // / //).

Такие упражнения помогают воспитывать речевую точность, четкость, плавность и дифференцированность, корректировать недостатки речевой сферы, формировать речевой ритм, целостное восприятие пространства

и времени, зрительно-двигательные координации, эмоционально-волевую сферу.

Помочь ребенку поймать, почувствовать ритм можно, во-первых,

с помощью введения внешних опор (слухо-зрительные подкрепления): разметка следов на полу — для ритмичного шага; звуки метронома — для ритмичного проговаривания или игры на музыкальных инструментах; механические игрушки — клоуны, зайцы, мишки, играющие на тарелках или барабанах и др. Огромное значение имеют музыкальные или логоритмические занятия, сначала с движениями, а потом с различными вокализациями и проговариванием слов под музыку (декламация).

Второй этап — это деление слов на слоги (хлопками, шагами, выкладыванием пуговиц или полосок и т. д.), при соблюдении дидактического принципа — от простого к сложному: от простого двусложного слова

с открытым слогом (ра-ма, То-ма, со-ва) двигаемся к трех-, четырехсложному с открытым или закрытым слогом и со стечением согласных (пи-ра-ми-да, экс-ка-ва-тор и т. д.). От слов переходим в фразам с такими же

зрительно-тактильными опорами. Детям раннего возраста можно предложить рассказывать вместе хорошо знакомые стихи, когда взрослый начинает, а ребенок заканчивает слово: Идет бы… ка… , взды… на хо… , вот дос… кон… . Сей… я упа… .

Или: На… Та… гро… пла… , уро… в ре… мя… .

Прекрасными в этом отношении являются стихи наших детских писателей А. Барто, Е. Благининой, С. Михалкова, К. Чуковского и др., а также русские народные сказки «Курочка-ряба», «Репка», «Колобок» с их ритмично повторяющимися словами: «…бил, бил не разбил…», «…тянут-потянут, вытянуть не могут…» и т. д. Ребенку старшего дошкольного возраста можно предложить придумать окончание стихотворных строк, потешек, чистоговорок. Например: Ай ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на … (дубу).

Волшебная сила ритма позволяет людям говорить, читать и писать без усилия и напряжения. Ритм речи имеет сложную, многоуровневую организацию, прежде всего можно говорить о слоговом, словесном, синтагменном ритмах. Речевая ритмичность проявляется не только в стихосложении, художественная проза также ритмична, и любое целостное произведение строится по принципу связности и членения своих частей. Для осознания смысла произведения необходимо воспринимать его ритм. Хотелось бы уберечь от ошибки тех, для кого быстрота чтения (темп), является показателем овладения этим навыком. Погоня за темпом может сыграть отрицательную роль для многих детей с нарушенным чувством ритма, так как смысл прочитанного окажется для них недоступным.

Не скорректированные подобные нарушения в дошкольном возрасте, приводят к большому количеству нарушений чтения и письма в школе,

и не только в младших классах, но, как выяснилось в последнее время,

и в старших. Московские ученые бьют тревогу: 50—60 % старшеклассников неграмотно пишут. Что же можно сделать? Как помочь научить подростков писать грамотно? И здесь на помощь может прийти «волшебник ритм». в учебнике «Основы нейропсихологии» предлагает эффективный метод прочитывания предложений с ритмом, т. е. с делением слов на слоги и равномерным произношением их в орфографическом варианте, — так, как они пишутся… Как показала практика, такой метод позволяет запомнить орфограммы в обход их понятийной обусловленности. Этот метод включает в себя следующие виды работ:

1. Читать любое предложение в орфографическом варианте по слогам и в ритме, который отхлопывает свободной рукой (или ногой) сам ученик или педагог; записать это предложение по памяти, проговаривая его точно так же (т. е. орфографически); сравнить с образцом, исправить ошибки, если они есть.

2. Читать одну страницу любого текста в орфографическом варианте по слогам в ритме, который отхлопывает рукой или ногой ученик или педагог, часть предложений написать: педагог выбирает любое предложение и зачитывает его без слогового и ритмического проговаривания,

а ученик должен повторить предложение орфографически с ритмом,

а затем записать его; проверить ошибки без зрительной опоры на образец, если ошибки есть, а ученик их не нашел, то с опорой.

3. Читать текст один (орфографически и с ритмом), а предложения

записывать из другого текста (по выбору педагога).

Конечно, развитие чувства ритма — это не панацея, но практика показывает, что своевременные занятия могут в значительной мере предупредить или исправить недостатки письма и чтения не только у детей, но

и у взрослых.

,

Методические приемы обучения

каллиграфическим навыкам письма

Первостепенное значение при обучении чистописанию имеют показ учителем процесса письма и объяснение способов написания букв, слогов, слов, предложений. Это и есть один из основных приемов обучения каллиграфическим навыкам письма. Ученики должны видеть, как учитель пишет образец на доске. Другим приемом при обучении чистописанию следует считать списывание учащимся с готового — образца учителя на доске или в тетради. Это старый прием, основанный на том, что учащиеся подражают, воспроизводят образец письма, сравнивая его с воспроизведенным. При этом учащиеся не только сознательно копируют, но и неосознанно подражают, что в младшем школьном возрасте очень выражено.

Копировальный способ следует применять ограниченно в связи с тем, что обведение осуществляется учащимися без достаточного осознания процесса письма и видения формы буквы. Иногда ученик может обводить букву, элемент не в нужном направлении. Однако при копировании ученик упражняется в выполнении правильного движения: порция, размах, размер, направление, форма. Обведение по образцу упражняет двигательные представления. Продолжительное обведение утомляет и раздражает ученика, поскольку это процесс механический. Некоторые учителя дают учащимся копировать образцы через прозрачную бумагу — кальку. Обведение через кальку или по точкам психологически имеет то же значение — закрепление правильного движения. В любом случае важно, чтобы копирование осуществлялось правильными движениями, так как в противном случае оно не дает нужного эффекта и может привести к закреплению неправильных движений.

При методе воображаемого письма (или обведение над образцом, письмо в воздухе) учащийся не только опирается на двигательные ощущения, но и на зрительно воспринимаемый образец. Воображаемое письмо проводится или по написанному учителем образцу на доске, или вслед за письмом учителя на доске. Учащиеся могут писать буквы и соединять их вообще без образа, по памяти, писать в воздухе, держа руку в руке. Такие упражнения оживляют процесс обучения. Недостаток этого приема в том, что учитель не может учесть, каков результат обведения, повторения движения, насколько точно дети воспроизводят движения и форму образца [3]. Как копировальный способ, так и воображаемое письмо — это вспомогательные приемы, которые, помимо прямого влияния — удвоение движения, восприятия формы, привлекают внимания ученика, вызывают интерес к письму, разнообразят формы обучения.

Анализ формы букв осуществляется по-разному. Можно анализировать форму буквы, раскладывая ее на составляющие, зрительно выделяемые элементы. Например, рассматривать, что буква состоит из овала

и прямой с закруглением внизу. Это только формальный анализ. А если рассмотреть эту букву по элементам движения, то увидим, что она состоит из таких элементов. Некоторые буквы, довольно сложные по форме, пишутся одним неделимым движением. Учитель объясняет, как писать букву, выделяя основные элементы движения, размер их соотношения. Таким образом, форма букв анализируется в зависимости от того, впервые ли вводится буква, насколько она сложна по способу написания [1, с. 48].

Сознательному овладению навыками письма способствует обучение правилам. Это необходимо тогда, когда навык еще совершенствуется,

не стал автоматизированным. Знание правил при письме должны формироваться очень кратко и их должно быть немного. Каждый учащийся должен усвоить эти правила и применять их на практике. Правила складываются из тех задач, которые ставит учитель перед учениками в процессе письма.

В 1 классе (1—4) вводятся сначала правила, касающиеся посадки, положения тетради, затем непосредственно связанные с процессом письма: 1) буквы в словах надо писать с одинаковым наклоном; 2) буквы в словах необходимо писать на одинаковом расстоянии друг от друга; 3) писать надо красиво. Со 2 класса вводятся такие правила: 1) буквы в словах следует писать одинаковой высоты (2-е полугодие); 2) слог пишется безотрывно; 3) писать надо быстро и красиво. Учитель должен вводить эти правила постепенно. Так он может сначала ввести правила написания

с одинаковым наклоном. Это правило объясняется уже в добуквенный период. Дети уясняют, что такое наклонная линия, что значит писать

с наклоном и повторяют за учителем, что они должны писать прямые, но наклонные палочки. При переходе к письму букв, слогов и слов формируется правило о наклонном письме.

Затем при переходе к письму предложений вводится правило о равномерной расстановке букв. После того как объяснены приемы безотрывных соединений букв, формулируется правило о безотрывном письме. Правило «писать надо красиво» является как бы выводом из предыдущих. Что значит писать красиво? Чисто, без помарок, не заходить за поля, ровно

и наклонно, не обводить буквы дважды. Не следует вводить правила назойливо, на каждом уроке. Иначе этот прием, направленный на сознательное усвоение навыков, превращается в противоположность: слова

не доходят до сознания учащихся.

Важным приемом обучения чистописанию являются письмо под счет или в такт счету. Этот прием при обучении письму применялся давно. Он способствует выработке плавного, ритмического письма определенного темпа, оживляет работу, вызывает интерес. Это вспомогательный прием, который не следует применять слишком длительно и постоянно, чтобы

не делать работу однообразной.

Еще одним из приемов обучения можно считать прием ошибочного написания для того, чтобы дети сами увидели, в чем ошибка, почему буква, слог, слово написаны неправильно и нашли ответ, как не допустить таких ошибок. При этом в 1 классе лучше не наносить на доску пример ошибочного написания букв. Детям рекомендуется самим найти у себя ошибку и исправить. Во 2 и 3 классах общую для многих учащихся ошибку учитель выносит на доску.

Учитель может использовать и приемы взаимопроверки. Дети любят оценивать работу соседа и часто видят чужую ошибку. Учитель должен ориентировать детей не на оценку работы, а на помощь: увидеть недостаток и объяснить, как его исправить. Для развития плавности и сложности движений руки вводится письмо различных дополнительных петель

и росчерков, рассчитанных на развитие смелости, легкости и плавности движения в письме. На разных этапах обучения степень применения того или иного приема будет различной, что зависит от уровня овладения навыками письма.

Литература

1. , Хохлова писать буквы. М., 1993. С. 48.

2. Илюхина формирования графических навыков и анализ ошибок при письме // Начальная школа. 1999. № 8.

3. Львов -справочник по методике русского языка: учеб. пособие для студентов пед. институтов. М.: Просвещение, 19с.

Развитие исследовательских способностей школьников

Каждый здоровый ребенок рождается исследователем. Любознательность, жажда открытий, желание наблюдать, экспериментировать, узнавать новое об окружающем мире — все это естественное состояние ребенка. в книге «Методика исследовательского обучения младших школьников» говорит о том, что ребенок настроен на познание мира и хочет его познать. Именно это внутреннее стремление к познанию через исследование порождает исследовательское поведение и создает условия для исследовательского обучения».

Общие исследовательские умения и навыки включают в себя умение видеть проблемы, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, давать определение понятиям, проводить наблюдения и эксперименты, делать выводы и умозаключения, классифицировать и структурировать материал, работать с текстом, доказывать и защищать свои идеи.

Для формирования у ребенка основ культуры мышления и развития основных умений и навыков исследовательского поведения можно использовать различные методики.

I. Развитие умения видеть проблемы.

Проблема — это затруднение, сложный вопрос, задача, требующие разрешения, т. е. действий, направленных в первую очередь на исследование всего, что связано с данной проблемной ситуацией. Для того чтобы научиться выявлять проблемы, необходимо овладеть способностью изменять собственную точку зрения, смотреть на объект исследования с разных сторон. Помогут в этом несложные упражнения.

1. «Посмотри на мир чужими глазами» — необходимо продолжить рассказ, оценив эту ситуацию с позиции различных героев.

2. «Составь рассказ от имени другого персонажа».

3. «Составь рассказ, используя данную концовку».

4. «Сколько значений у предмета?». Учитель предлагает детям рассмотреть какой-нибудь хорошо знакомый предмет и найти как можно больше вариантов нетрадиционного, но при этом реального использования этого предмета.

5. «Тема одна — сюжетов много».

II. Развитие умения выдвигать гипотезы.

Гипотеза — это предположение, суждение о закономерной связи явлений. Дети часто высказывают самые разные гипотезы по поводу того, что они видят, слышат, чувствуют.

1. «Давайте вместе подумаем». Например: как птицы узнают дорогу на юг.

2. «Упражнение на обстоятельства». При каких условиях каждый из предложенных предметов будет полезным?

3. «Упражнение, предполагающее обратное действие». При каких условиях эти же предметы могут быть совершенно бесполезны и даже вредны?

4. «Найди возможную причину события».

III. Развитие умения задавать вопросы.

Вопрос направляет мышление ребенка на поиск ответа, пробуждая потребность в познании, приобщая его к умственному труду.

1. «Найди загадочное слово». Дети задают друг другу вопросы об одном и том же предмете, начинающиеся со слов что, как, почему, зачем. Обязательное правило: вопрос не должен явно наводить на ответ. Например, вопрос об апельсине звучит не «Что это за фрукт?», а «Что это за предмет?».

2. Игра «Угадай, о чем спросили». Ученику, вышедшему к доске,

дается несколько карточек с вопросами. Он, не читая вопроса вслух

и не показывая, что написано на карточке, громко отвечает на него. Остальным надо догадаться, каким был вопрос. Прежде чем выполнять задание, надо предупредить отвечающих у доски детей, чтобы они не повторяли вопрос при ответе.

IV. Развитие умений и навыков экспериментирования.

Эксперимент (проба, опыт) — важнейший из методов исследования

и самый главный метод познания в большинстве наук. Любой эксперимент предполагает проведение каких-либо практических действий с целью проверки и сравнения. Однако эксперименты бывают и мысленные, т. е. такие, которые можно проводить только в уме.

1. Мысленный эксперимент.

В ходе мысленных экспериментов исследователь представляет себе каждый шаг своего воображаемого действия с объектом и яснее может увидеть результаты этих действий.

2. Эксперименты с реальными объектами.

а) «Измеряем объем капли». Самый простой способ — капля падает

в емкость известного объема (например, в аптечную пробирку). Другой способ — на аптечных весах определяем, сколько капель в одном грамме. Затем грамм поделим на количество капель и получим вес одной капли, таким образом можно вычислить ее объем.

б) «Определяем плавучесть предметов».

Учителю нужно умело регулировать исследовательскую деятельность учащихся, регламентируя умственные и эмоциональные нагрузки, тщательно контролируя их влияние на здоровье и психику детей.

,

Из опыта работы по проектной деятельности

«Человек рожден для мысли и действия» — говорили древние мудрецы. Проектная деятельность учащихся — союз знаний и умений, теории

и практики. Образно говоря, окружающая жизнь — творческая лаборатория, в которой происходит процесс познания. Вот почему важно уже

в младшем школьном возрасте вовлечь детей в активную познавательную деятельность.

В настоящее время процесс обучения все больше связывают с деятельностным подходом к освоению детьми новых знаний. Одной из разновидностей такого подхода и является проектная деятельность.

Метод проектов — принципиально новый в педагогической практике, но вместе с тем его относят к педагогическим технологиям XXI века как предусматривающий умение адаптироваться в стремительно изменяющемся мире.

В словаре приводятся следующие значения слова «проект»: 1) технические документы — чертежи, расчеты, макеты вновь создаваемых зданий, сооружений, машин, приборов и т. д.; 2) предварительный текст какого-либо документа и т. п.; 3) план, замысел. Каждое из этих значений касается определенной стороны проектной деятельности. В дидактическом плане самым важным и существенным является последнее из всех приведенных значений. Проект (от лати. projectus — «брошенный вперед») — это мысленное предвосхищение, прогнозирование того, что затем будет воплощено в виде предмета, услуги, творческого акта или действия.

Педагогическая ценность ученического проекта определяется:

— возможностью осуществления силами данных учащихся или коллектива;

— содержанием в нем новых проблем, которые могут прослужить

основой для нового проекта;

— навыками, которые развивает в ученике работа над данным проектом;

— заинтересованностью ученика в работе.

В школе № 18 г. Балашова несколько лет работает творческая группа учителей по внедрению проектов в образовательный процесс, руководителем которой является заместитель директора по учебно-воспитательной работе . Учителя начальных классов и ведут по одному часу проектной деятельности во 2-м, в 3-х классах. Конечно, проекты в начальных классах проблематичны, так как дети малы для проектирования. Но, все-таки, это возможно.

Дети узнали, что такое «проект», изучили следующие этапы работы над проектом: 1) организационный момент (распределение участников проекта на инициативные группы); 2) формулировка темы и цели деятельности (строится по-разному в зависимости от содержания урока);

3) подготовительный этап (составляется и корректируется план); 4) собственно проектная деятельность (осуществление разработки основных разделов проекта); 5) этап практического применения разработанного проекта (главная роль отводится «испытателям»); 6) самоанализ проектной деятельности (анализ положительных и отрицательных сторон своей деятельности); 7) итоги всей работы (защита проекта).

После составления тематического планирования, были выбраны темы, интересные детям. В одном классе создавался коллективный проект,

в другом ученики работали самостоятельно. Дети учились защищать свои проекты. Они приняли участие в школьном конкурсе реализованных ученических проектов «Я — исследователь», успешно прошли отборочный тур и стали участниками районного конкурса. В направлении «Юные

исследователи» в районном конкурсе ученики 2 класса заняли I место, ученики 3 класса — II место.

Начало нами положено — будем создавать, исследовать, экспериментировать и дальше! Задача педагогов заключается в том, чтобы поддерживать и развивать творчество, мышление, изобретательские и рационализаторские способности учеников, ради чего и организуются учебные проекты.

,

Организация проектной деятельности в начальных классах

В настоящее время повышается роль школы в воспитании активных, инициативных, творчески мыслящих граждан нашей страны. Инновационный поиск новых средств привел нас к тому, что внедрение метода проекта в учебный процесс развивает познавательный интерес учащихся, умение самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться

в информационном пространстве, проявлять компетенцию в вопросах, связанных с темой проекта, развивать критическое мышление.

Метод проекта предоставляет ребенку уникальную возможность реализовать свои фантазии. Ребенок, как взрослый, планирует работу, выполняет ее, доказывает ее правильность и нужность. Педагог выступает

в роли скрытого или явного координатора деятельности ребенка.

Учитывая возрастные возможности учащихся 7—10 лет и безусловные достоинства проектного метода, а также беря во внимание опыт работы, можно говорить о реальности и целесообразности его применения уже

в начальном звене школьного обучения.

Опыт работы учителей свидетельствует, что в использовании проектного метода в начальных классах эффективна следующая последовательность его модификаций: от недолговременных (1—2 урока) однопредметных проектов к долговременным, межпредметным, от личных проектов

к групповым и общеклассным.

Проектный подход применяем к изучению любой школьной дисциплины и особенно эффективен, когда ученики открывают для себя новые факты, а не получают их от учителя в готовом виде. С большим интересом ученики участвуют в самых разных видах проектной деятельности. Приведем примеры нашей работы.

После изучения алфавита на уроках обучения грамоте было принято решение создать свою азбуку, которая поможет будущим первоклассникам познакомиться с буквами русского алфавита.

Каждая группа ребят готовила свой блок букв: согласных или гласных, подбирали слова на данную букву, делали вырезки. Продуктом проекта стал альбом «Наша азбука», который был продемонстрирован ученикам

1 класса.

На уроке окружающего мира при изучении темы «Дикие и домашние животные» появилась идея работы над проектом «Животные нашего края». На основе полученной информации прошла его защита. Это была детская пресс-конференция, итогом которой явилось создание портфолио «Животные нашего края».

На уроке русского языка при изучении темы «Части речи» был создан мини-проект «Река под названием „Речь“», в которую стекались разные ручейки — частички нашей речи. Реку моделировали сами ученики, обобщая свои знания.

Проект можно реализовать и во внеклассной воспитательной деятельности. Интересно прошла работа над проектами «Наша дружба» и «В гостях у дедушки Корнея».

Полученный опыт в процессе работы над проектной деятельностью убедительно доказал, что нет бездарных детей. Под умелым руководством заинтересованных педагогов наши школьники способны сотворить Чудо.

Развитие орфографической зоркости

на уроках русского языка в начальной школе

Каждому учителю хорошо знакома ситуация, когда после изучения правила, например, о безударных гласных в корне, учащиеся достаточно успешно справляются с заданиями на вставку пропущенных букв, но при написании текста под диктовку и при списывании допускают ошибки. Это объясняется тем, что учащиеся не умеют осознанно находить орфограммы, у них не сформировано умение быстро обнаружить орфограммы и есть орфографическая зоркость. Да, дети знают правило, но свободно писать не могут. Значит, учителю нужно отрабатывать на практике весь алгоритм знаний.

Одна из главных целей начальной школы — научить ребенка безошибочно определять место орфограммы. Эту работу необходимо начинать

с 1 класса, когда учащиеся, еще не владея орфографическими правилами, обнаруживают орфограммы.

Самую значительную часть орфограммы русского языка составляют: 1) безударные гласные — та буква, которая стоит в слабой звуковой позиции (д…ма — дом; цв…ты — цвет); 2) согласные: парные по звонкости — глухости; стоящие на конце слов и перед другими согласными (стол… — столбы); мягкость согласного перед мягким согласным (зонтик — зонт; бросьте — брось).

Орфографическая зоркость формируется в процессе выполнения

различных упражнений:

— Письмо, требующее орфографического проговаривания.

— Словарный диктант, связанный с запоминанием графического

образа слова.

— Обучающий диктант, связанный с запоминанием графического

образа слова.

— Списывание на основе проговаривания по слогам.

— Комментированное письмо.

— Письмо под диктовку.

— Творческие работы, требующие составления предложений.

С точки зрения фонематической концепции, орфографическая зоркость — это умение оценить каждый звук в слове. Чтобы безошибочно записать слово, учащиеся должны выполнить орфографические действия — построение буквенной модели слова, отвечающей нормам русского языка.

Грамотность наших учащихся катастрофически падает. Многие ошибки идут из начальной школы. Главное для учителя — предупреждение ошибок.

Сценарий детского театрализованного представления

«Горшочек каши»

На сцене — лавка, где лежат две куклы — Ерема и Фома, справа плетень или ширма. Тетка Арина заходит и садится.

Тетка Арина: Да, зима нынче студеная, на улице никого не увидишь, а в пустой дом и заходить неохота. Ой! Поглядите-ка, лежат себе Фомка да Еремка... Эх! Любили мои ребятишки в них играть, разные постановки разыгрывать. (Вздыхает.) Пойду я в дом — самовар поставлю, с ним только вечера и коротаю, да он даже чем-то на человека похож: две ноги, два уха, один нос да брюхо.

(Из-за ширмы появляются куклы.)

1-й: Эй, открывай, тетка Арина, послушай-ка меня, живо пройдет дрема. Я-умница мужичок, пакостник Ерема.

2-й: Ну, тетка Арина, ты бы нас пустила! А-то я такой холод не испытывал с тех пор, когда меня бабушка крестила...

1-й: Ага, в прорубь опустила, лед-то раздался, а ты такой чудак и остался! (Из-за кулис выходят дети с песней.)

Арина: Ой, ребятки, да это вы меня здорово повеселили, да только гостинцев у меня не припасено. Может печь истопить да кашу сварить?

Девочка: Вари, тетка Арина, кашу, а мы пока отогреемся.

(На сцену выходит группа маленьких детей.)

Арина: А вы чего стоите, в дом не проходите?

1-й: Тетка Арина, ты не обижайся, нам соседские ребятишки про тебя наболтали, что ты — Баба-яга, живешь одна, и никто к тебе на порог

не заходит.

Арина: А-ну, заходите, нечего избу студить!

Девочка: На горе стоит избушка, красной глиной мазана, там живет Баба-яга, за ногу привязана!

(Дети разыгрывают игру.)

Баба-яга, костяная нога,

Печку топила, кашу варила.

С печки упала, ножку сломала.

Пошла на базар — раздавила самовар,

Пошла на улицу — раздавила курицу,

Пошла в огород, рассмешила весь народ.

(После игры бегают от тетки Арины.)

Арина: Эники-беники, метелки, веники!

Ишь ты, расшумелись, мошенники эдакие!

(Тетка Арина как бы входит в роль злой Бабы-яги, мажет лицо сажей.)

Уж, я вас сейчас попотчую,

Приготовлю вам обед:

Салат из дурман-белены,

На первое суп из лягушки,

Из тины болотной блины.

Состряпать обед — не игрушки.

Девочка: Ой, тетка Арина, да не пугай ты нас, мы будем смирно сидеть, а ты нам лучше сказочку расскажи.

Арина: Пока наша каша упреет да поспеет, мы с вами сказочку сыграем. Вот ты, Саша, будешь дедом, ты, Варя, бабкой, а вы, Настя с Викой, внучки их.

За высокими горами, за зелеными лесами, не на небе, на земле, жил старик с женой в селе. Целый день в делах старуха, а старик не чешет

уха — на завалинке сидит, балалаечкой бренчит.

Старик: Тренди-бренди, тренди-брень.

Старуха: Вот бренчит так целый день...

Хватит уж, садись обедать!

Старик: Кашки мне не грех отведать (ест).

Каша славная была,

прибирайся со стола.

Старуха: Нынче очередь твоя,

Кашу-то варила я,

Так что мой горшочек смело.

Старик: Не мужичье это дело!

Мыть горшок не стану я,

Значит очередь твоя.

Старуха: Слушай, дед, давай играть,

Будем мы с тобой молчать,

Кто вперед заговорит,

Тот горшок и будет мыть.

Старик: Я согласен, так и быть,

Прекращаем говорить!

Раз, два, три, четыре, пять —

Начинаем мы молчать.

Кто вперед заговорит,

Тот горшок и будет мыть.

(Тишина, бабка и дед засыпают.)

Девочка: Ну, а мы молчать не будем,

мы их песней и разбудим.

(Исполняют песню, на сцену выходят внучки.)

Настя: Здравствуй, бабушка и дед! Что у вас тут на обед?

Вика: Да у них обеда нет, печь не топлена, гляди.

Настя: И в кадушке нет воды.

Вика: А в хлеву мычит корова.

Настя: Что случилось тут такого?

Вика: Видно спят они тут сладко. Настя, глянь, какая шапка!

Настя: А какая балалайка! На очки ты, Вика, глянь-ка.

Вика: Что б еще тут, Настя, взять (оглядывается)?

О! Это ж дедова дубленка с прошлогоднего теленка!

Нам дубленочка сгодится.

Настя: А не будет дед сердиться?

Вика: Пока спят они — мы в дверь.

Старик: Нет уж, не смолчу теперь!

Чтоб тулупчик свой отдать —

Нет! Такому не бывать!

|

Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 |