Исследования показывают, что наибольший вклад в рост социального неравенства в странах с переходной экономикой вносит дифференциация заработной платы. В Беларуси в последние годы дифференциация зарплат была уменьшена за счет опережающего подтягивания зарплат низкооплачиваемых работников. Поэтому и уменьшился коэффициент Джини. Но далее этот процесс может прекратиться, потому что перепады тарифов между позициями разрядной сетки теряют свою стимулирующую роль.

Коэффициент Джини можно рассчитать по формуле Брауна:

, (1.2);

, (1.2);

или по формуле Джини:

![]() (1.3)

(1.3)

где — коэффициент Джини, — кумулированная доля населения (население предварительно ранжировано по возрастанию доходов), — доля дохода, которую в совокупности получает ![]() , — число домохозяйств, — доля дохода домохозяйства в общем доходе, — среднее арифметическое долей доходов домохозяйств.

, — число домохозяйств, — доля дохода домохозяйства в общем доходе, — среднее арифметическое долей доходов домохозяйств.

Коэффициент Джини принимает значения от 0 до 1. Чем ближе к 1, тем выше уровень неравенства в распределении совокупного дохода.

Коэффициент Джини позволяет сравнивать распределение признака в совокупностях с различным числом единиц (например, регионы с разной численностью населения). Кроме того, он дополняет данные о ВВП и среднедушевом доходе и служит своеобразной поправкой этих показателей и позволяет отслеживать динамику неравномерности распределения признака (дохода) в совокупности на разных этапах.

Коэффициент Джини может быть использован:

- для сравнения распределения признака (дохода) между различными совокупностями (например, разными странами). При этом нет зависимости от масштаба экономики сравниваемых стран;

- для сравнения распределения признака (дохода) по разным группам населения (например, коэффициент Джини для сельского населения и коэффициент Джини для городского населения).

Вместе с тем, довольно часто коэффициент Джини приводится без описания группировки совокупности, то есть часто отсутствует информация о том, на какие же именно квантили поделена совокупность. Так, чем на большее количество групп поделена одна и та же совокупность (больше квантилей), тем выше для неё значение коэффициента Джини.

Коэффициент Джини не учитывает источник дохода, то есть для определенной локации (страны, региона и т. п.) коэффициент Джини может быть довольно низким, но при этом какая-то часть населения свой доход обеспечивает за счет непосильного труда, а другая — за счет собственности. Так в Швеции значение коэффициента Джини довольно низко, но при этом только 5 % домохозяйств владеют 77 % акций от общего количества акций, которым владеют все домохозяйства. Это обеспечивает этим 5 % доход, который остальное население получает за счет труда.

Коэффициент Лоренца как относительная характеристика неравенства в распределении доходов определяется по формуле:

(1.4)

(1.4)

В случае полного равенства в распределении доходов коэффициент Лоренца равен 0, при полном неравенстве 1.

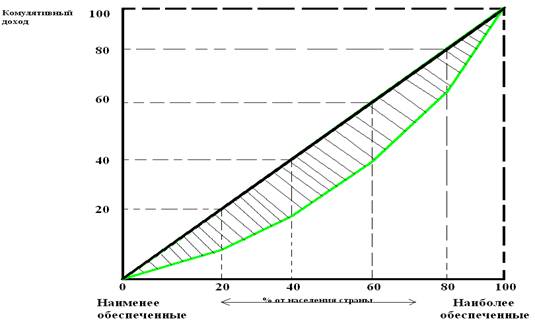

Для определения меры неравенства доходов в обществе используется кривую Лоренца (рис. 1).

Рис. 1 Кривая Лоренца для Беларуси

Социальная функция налогов позволяет государству сглаживать дифференциацию доходов в обществе путем введения прогрессивного налогообложения. Прогрессивные налоги делают распределение доходов более равным, поэтому кривая Лоренца после уплаты налогов смещается в сторону линии полного равенства. С 2009 года в Беларуси ушли от прогрессивных ставок по подоходному налогу. В настоящее время, вне зависимости от величины дохода, используется ставка налогообложения, равная 12%. Хотя на величину доходов населения государство все равно влияет через систему льгот, устанавливаемых на налогооблагаемую базу дохода каждого конкретного человека. Например, в зависимости от количества детей у него, в зависимости от того, оплачивает ли он своим детям обучение в вузах, оплачивает ли он строительство или реконструкцию собственного жилья, и др.

Дифференциация доходов складывается под воздействием разнообразных факторов, связанных с личными достижениями или независимых от них, имеющих экономическую, демографическую, социобиологическую или политическую природу. Среди причин неравномерности распределения доходов выделяют: различия в способностях (физических и интеллектуальных), различия образования и квалификации, трудолюбие и мотивацию, профессиональную инициативность и склонность к риску, происхождение, размер и состав семьи, владение собственностью и положение на рынке, удачу, везение и дискриминацию [21, с. 459].

Все многообразие факторов, влияющих на дифференциацию доходов, можно условно разделить на зависящие и не зависящие от личных усилий доходополучателей. Граница между этими группами факторов может быть более или менее подвижной: врожденные способности и талант могут не привести к росту дохода и не найти применения, в то время как скромные способности могут быть развиты в результате образования и сильной трудовой мотивации; владение собственностью по наследству может привести как к ее приумножению, так и к утрате объектов собственности и доходов от нее. Факторы дифференциации по-разному влияют на степень неравномерности распределения доходов. В целом доходы распределены более неравномерно по факторам собственности, чем по трудовым, но соотношение между этими факторами различно в разных странах и в разное время.

Сопоставление распределения доходов и распределения способностей между людьми показывает, что доходы, даже трудовые, а не от собственности, распределены не столь равномерно, как способности.

Все факторы дифференциации доходов, не зависящие от личных усилий, выполняют роль своеобразных барьеров на пути повышения доходного статуса.

2.2 Государственное регулирование распределения доходов

Значительное неравенство в распределении доходов является социально опасным. В экономически развитых странах признается право людей на определенный стандарт благосостояния. Средством преодоления неравенства и бедности выступает государственная политика доходов. Она осуществляется по двум основным направлениям:

1. Регулирование доходов населения;

2. Перераспределение доходов через государственный бюджет.

Практика регулирования доходов предполагает: установление гарантированного минимума (или ставки) заработной платы, который имеет важное значение для таких категорий населения, как малоквалифицированные рабочие, молодежь, женщины, иностранные рабочие, а также часто используется как исходная база для определения оплаты труда более высоких категорий работников, различных премий и доплат; регулирование в ряде случаев верхнего предела увеличения номинальной заработной платы в целях снижения издержек производства и на этой основе сдерживания инфляции, роста инвестиций и повышения конкурентоспособности национальной продукции; защиту денежных доходов населения от инфляционного обесценения путем индексации, т. е. увеличения номинальных доходов в зависимости от роста цен.

Индексация может осуществляться как на уровне государства, так и на уровне фирм, будучи включена в коллективный договор, а также производиться дифференцированно в зависимости от величины доходов. Политика перераспределения доходов включает:

-аккумуляцию денежных средств в руках государства для проведения социальной политики путем взимания с населения прямых и косвенных налогов;

- предоставление населению социальных гарантий путем финансирования систем образования, медицинского обслуживания, учреждений культуры, искусства и пр.;

- финансирование системы социальной защиты, включающей:

а) систему социального страхования;

б) систему государственной помощи лицам, не способным обеспечить себе доход [8, с. 247].

Социальная защита населения предполагает выплату государством трансфертных, т. е. безвозвратных платежей.

Государственное перераспределение доходов и социальная политика в целом призваны ликвидировать последствия одних барьеров и нейтрализовать или ослабить действие других. Развивая системы государственного образования и медицинского обслуживания, принимая законы, охраняющие права человека, ограничивающие дискриминацию по полу, возрасту или этническим признакам, государство способствует формированию доходов как объективно развивающемуся процессу.

Совокупные доходы общества в целом и каждого из его членов справедливо оцениваются как показатели экономического благосостояния.

Получаемые населением доходы составляют базу определенного уровня жизни.

Определение уровня жизни основано на оценке количества и качества потребляемых жизненных благ (материальных и духовных). Уровень жизни оценивается как обеспеченность населения жизненными благами и как степень удовлетворения потребностей людей в определенных благах.

Состав жизненных благ весьма разнообразен. Наряду с доходами населения на уровень жизни оказывают влияние условия жизнедеятельности, под воздействием которых складывается определенный образ и стиль жизни, оценивается ее качество.

Система показателей уровня жизни, рекомендуемая ООН, включает широкий круг характеристик условий жизни. Выделяют 12 групп показателей.

1. Рождаемость, смертность и другие демографические характеристики.

2. Санитарно-гигиенические условия жизни.

3. Потребление продовольственных товаров.

4. Жилищные условия.

5. Образование и культура.

6. Условия труда и занятость.

7. Доходы и расходы населения.

8. Стоимость жизни и потребительские цены.

9. Транспортные средства.

10. Организация отдыха.

11. Социальное обеспечение.

12. Свобода человека [21, с. 459].

Перечисленные показатели рассматриваются как основные. Наряду с ними для оценки и исчисления уровня жизни выделяют ряд информационных показателей, не являющихся, по мнению экспертов, непосредственными характеристиками уровня жизни. В число информационных показателей входят национальный доход и валовой внутренний продукт на душу населения с учетом среднегодовых коэффициентов их роста и ряд других.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 |