Государственная политика борьбы с бедностью в России

Государственная политика борьбы с бедностью в России

Содержание

Введение. 3

Глава 1. Теоретические аспект государственной политики борьбы с бедностью 4

Понятие бедности. 4

Основы государственной политики борьбы с бедностью.. 6

Опыт зарубежных стран в борьбе с бедностью.. 11

Глава 2 Государственная борьба с бедностью в России. 15

Заключение. 22

Список литературы.. 23

Введение

В своем развитии человечество достигло огромных успехов, но не смогло преодолеть извечную проблему – проблему бедности, расслоения общества на богатых и бедных. В XXI веке на фоне колоссальных достижений современной цивилизации эта проблема не потеряла своей остроты, более того – приобрела новые черты и проявления как глобальный процесс. В мире, несмотря на изобилие, существует глубокая бедность: около четверти мирового населения живет ниже официальной черты бедности, установленной Всемирным банком (2 долл. США в сутки), а 1,2 млрд человек (пятая часть населения) –менее чем на 1 долл. США в день, большая часть из них проживает в Южной Азии и Африке.

В России бедность и ее последствия фигурируют как предмет многочисленных теоретических и общественных споров, противоречий и консенсусных соглашений. Более того, поскольку бедность – относительно «новая» российская проблема, то в принципе логично, что исследователи бедности обращаются к зарубежным методикам и концепциям

Цель работы: рассмотреть государственную политику борьбы с бедностью в России.

Задачи:

1. рассмотреть теоретические основы государственной политики борьбы с бедностью

2. рассмотреть государственную политику борьбы с бедностью в России.

Глава 1. Теоретические аспект государственной политики борьбы с бедностью

Понятие бедности

Бедность как социально-экономическое явление в той или иной степени присуща любому обществу, однако, подходы к ее пониманию и измерению существенно различаются на различных этапах его развития. В исследование причин и методов оценки бедности внесли свой вклад такие известные экономисты, как: А. Смит, Д. Рикардо, Т. Мальтус, К. Маркс, Г. Спенсер, Ж. Прудон, Э. Реклю, , Э. Гидденс и многие другие.

Согласно документам ООН бедность определяется как отсутствие возможностей и выбора для удовлетворения жизненно важных человеческих потребностей: прожить долгую, здоровую и созидательную жизнь, быть грамотным, нормально питаться, наслаждаться качеством жизни, свободой и уважением окружающих.

Бедность как форма социального неравенства предполагает, что относительная граница бедности обуславливается существующим масштабом неравенства. Все отклонения в худшую сторону от среднестатистического дохода могут быть истолкованы как бедность.

Бедность является следствием многих взаимосвязанных групп факторов, основное разделение которых происходит на уровне причин ее возникновения — как свойства общества и/или как свойства индивида. Как правило, бедность связана с позицией на рынке труда, составом семьи и возрастом. Ряды бедных граждан в основном состоят из низкооплачиваемых работников, безработных, одиноких родителей (особенно женщин), детей, молодежи и пенсионеров.

Причинами бедности в современных государствах благосостояния являются многочисленные структурные и экономические факторы. Это и безработица, и дискриминация определенных групп населения на рынке труда (женщин, инвалидов, иммигрантов), которые приводят к накоплению высоких индивидуальных рисков. Бедными могут быть и занятые люди. Обычно для обозначения этой формы бедности используется термин «работающий бедняк» («с зарплатой и без денег»). Этот феномен первоначально появился в США, а теперь он широко распространен в Европе. Наряду с «действительно нуждающимися» нередко фиксируется бедность лодырей и тунеядцев. Выделение этой группы бедных вполне соответствует традициям оценки бедности в западной демократической культуре. В этой связи обсуждаются вопросы «культурного дефицита» и «дефицита социализации».

Термином «бедность» характеризуют экономическое положение части населения, испытывающей лишения из-за невозможности получить доходы, обеспечивающие удовлетворение основных потребностей в еде, одежде, жилье, то есть обеспечивать не только физическое воспроизводство, но и воспроизводство рабочей силы.

Развитие представлений о бедности привело к появлению разных оценок масштабов бедности. Рост числа концепций бедности был вызван различными подходами к определению понятия бедности. Сегодня среди них выделяют три основных: абсолютную, относительную и субъективную.

Абсолютная концепция бедности исходит из сопоставления минимальных потребностей, которые должны быть удовлетворены, и размера ресурсов, которые требуются для удовлетворения этих потребностей. Бедными считаются те люди, у которых доход ниже стоимостной оценки минимальных потребностей, а жизненно важные потребности не удовлетворяются в достаточной степени.

Относительная концепция бедности определяет минимально необходимым доход как долю (в развитых странах – 40–50%) от уровня медианы (при среднем распределении эквивалентного дохода) домохозяйств. На определение уровня бедности при таком подходе сильно влияет выбор шкалы эквивалентности. В отличие от абсолютного уровня бедности относительный уровень повышается с ростом совокупных доходов, поэтому данный подход чаще используется для сравнения социально-экономического развития в различные периоды в одной и той же стране. Следует иметь в виду, что в некоторых случаях граница абсолютной бедности при проведении соответствующей государственной политики может быть преодолена, а согласно концепции относительной бедности всегда будет существовать некоторая часть населения, которая будет считаться относительно бедной.[1]

Субъективная концепция бедности была разработана в 70-х годах XX в. экономистами и статистиками Лейденского университета (Нидерланды). Она исходит из гипотезы, что сами люди, участвующие в социологических обследованиях, являются вполне квалифицированными судьями по поводу того, что считать бедностью, а что нет. В соответствии с лейденской методикой на основании выборочного обследования домохозяйств, представляющих все население страны в целом, устанавливается размер дохода, позволяющий, по мнению населения, «сводить концы с концами»

Борьба с бедностью является основной целью социальной политики и одновременно «ценностным измерением государства благосостояния»

Основы государственной политики борьбы с бедностью

Бедность и борьба с данным явлением и процедуры международного порядка, присущие политико-правовой жизни государства с разными политическими режимами.

Бедность-это ситуация или состояние, от которого люди обычно стараются найти способ, при котором не всегда можно обойтись без государственной поддержки.

В целях государственного регулирования уровня бедности является снижение его уровня, которое предполагает расширение доступа беднейших материальные и социальные льготы, повышение уровня жизни населения, содействие занятости и профессиональной подготовки.

Основные направления достижения этой цели: макроэкономическая политика и экономический рост, социальная политика, региональная политика, участие в этом процессе, система мониторинга.

Макроэкономическая политика, экономический рост и более равномерного распределения конечного продукта способствуют сокращению бедности. На темпы развития экономики и распределения доходов в обществе является существенным влиянием денежно-кредитной политики, целью которой является обеспечение стабильности цен и покупательной способности денег. Налогово-бюджетная политика позволяет контролировать налоги и поддерживать систему социальной защиты на должном уровне. На уровень жизни населения влияет распределение налогового бремени населения. Инвестиционная политика необходима для модернизации и развития предпринимательской деятельности. Бедные зависят от внешнеэкономической деятельности государства, потребителей и производителей.

Экономический рост является необходимым, но недостаточным условием. Вы хотите, чтобы некоторые, этот рост был сосредоточен на потреблении беднейших слоев населения.

В рамках социальной политики определяются меры, непосредственно направленные на преодоление бедности в таких областях, как политика доходов и политика в области рынка труда, занятости и заработной платы;

социальные услуги (здравоохранение, образование и др.);

системы социального обеспечения;

пенсионная система;

развитие малого и среднего бизнеса как сферы самозанятости и самопомощи;

совершенствование законодательства в вышеуказанных направлениях.

В дополнение к вышесказанному, современная социальная политика, направленная на включение (не включение) в общественной жизни беднейших слоев населения.

Региональная политика является важным для стран Большой географической протяженности. Учетом региональных, географических и других факторов, которые влияют на уровень бедности, особенно в ее увеличении, позволяет принять соответствующие меры по улучшению благосостояния населения. Реализация на региональном уровне Единой системы мер, направленных на борьбу с бедностью, как правило, включает в себя как мероприятия, софинансируемые из федерального бюджета, и меры, осуществляемые регионами и местными органами власти.[2]

Процесс участия предполагает отход от иждивенческих настроений в социальной политике через создание благоприятных условий для реализации потенциала людей в целях выхода из бедности. Это становится возможным при комбинации усилий государства и гражданского общества. Для эффективности процесса участия необходимы следующие предпосылки: инициирование и координация процесса участия со стороны государства; поддержка государством инициатив граждан, религиозных и негосударственных организаций в области решения проблем бедности со стороны государственных структур путем предоставления финансовой и административной помощи; поощрение сотрудничества организаций граждан; информирование населения о причинах, масштабах и факторах бедности; стимулирование взаимопомощи населения по месту проживания; создание сети групп самопомощи и сотрудничества; стимулирование мероприятий в области развития культуры, спорта, создание любительских организаций.

Разработка и развитие системы мониторинга позволяют отслеживать тенденции в реализации стратегий по сокращению уровня бедности, принимать меры в случае отклонения от намеченного курса, корректировать планы. Основными элементами такой системы являются набор показателей для мониторинга достижения целей, поставленных стратегией; источники информации; институты, ответственные за реализацию мероприятий.

Основными формами государственного регулирования, в том числе и уровня бедности, являются правовая, финансовая, производственная, перераспределительная, организационно-институциональная и информационно-консультационная. Первые четыре формы представляются традиционно, последние две предложены автором.

Правовая форма состоит в создании государством правил и норм, направленных на обеспечение эффективного функционирования рыночной системы, создающей положительные социальные эффекты. В случае регулирования уровня бедности основными методами являются, например, регулирование трудового законодательства и установление минимального уровня заработной платы.

Финансовая форма заключается в полном или частичном финансировании государством за счет расходной части госбюджета социальных программ образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения и т. д. Инструментами государственного финансирования являются ценовое субсидирование, льготирование, компенсирование и т. п.

Производственная форма используется государством как инструмент для направления развития экономики в соответствии с социальными целями и задачами правительства. Механизмы организации производства частных и общественных благ включают контракты с поставщиками, государственные услуги, продажу услуг государственным учреждением, а также привилегии, дотации и гарантии.

Перераспределительная форма оказывает опосредованное воздействие на уровень бедности в отличие от других. Роль государства в формировании доходов сводится к сглаживанию неравенства доходов через перераспределительные механизмы.[3]

Существуют программы социального страхования (ПСС) и программы социальной помощи (ПСП). Функции ПCС направлены на предотвращение бедности через замещение потерь дохода в результате безработицы, инвалидности, выхода на пенсию или потери кормильца. ПСП нацелены на оказание помощи бедным и финансируются из налоговых поступлений; условием предоставления пособия является низкий доход. К наиболее распространенным методам оказания социальной помощи относятся денежные и натуральные трансферты.

Организационно-институциональная форма предполагает создание институциональных соглашений (организаций) и формирование институциональной среды.

Образование специальных комиссий и агентств с конкретными функциями, совершенствование правоприменительных институтов способствуют защите прав человека и собственника и обеспечивают исполнение действующего законодательства, необходимого для решения проблемы бедности.

Информационно-консультационная форма позволяет через средства массмедиа доводить информацию до заинтересованных лиц, пропагандировать способы сокращения бедности населения и успешные инициативы.

Теоретические аспекты государственной политики сокращения бедности являются достаточно универсальными. На практике очень важны убеждения общества.

Опыт зарубежных стран в борьбе с бедностью

Существует несколько моделей, применяемых в разных странах в целях борьбы с бедностью.

1. Континентальная (бисмарковская) модель (Германия, Нидерланды, Австралия, Швейцария, Франция) предусматривает взаимозависимость между уровнем соцзащиты и продолжительностью трудовой деятельности. В ее основе лежит мощнейшее обязательное социальное страхование, услуги, направляемые на различные формы страхования: медицинское, пенсионное и страхование по безработице.

Государство выступает гарантом выполнения обязательств органами социального страхования при возникновении у последних финансовых затруднений. Кроме того, государство принимает меры против засилья дешевой рабочей силы на рынке труда. В Нидерландах, Дании, Германии и Бельгии, Франции в основе системы профилактики бедности лежит установление обязательной для всех работодателей минимальной ставки заработной платы, достаточной для удовлетворения основных потребностей работающего. В результате минимальная заработная плата во Франции составляет почти 60%, в остальных странах − около 50% от среднего уровня.

2. Либеральная модель социальной защиты (Великобритания, Ирландия, США, Япония): система социальной защиты, основанная на принципах всеобщности (охватывает всех членов общества, нуждающихся в материальной поддержке) и единообразия социальных услуг (равный размер пенсий и пособий, единообразие условий их выплат).[4]

В рамках либеральной модели выделяют некоторые страновые особенности. Так, в США и Японии программы социальной помощи разрознены и адресно направлены на отдельные категории неимущих. Пособия устанавливаются на таком уровне, чтобы сдерживать процесс обеднения, но не устранять его. Подобная политика исходит из логики, что состояние бедности является результатом личного выбора индивида.

Заметим, что среди наиболее развитых промышленных стран мира США и Япония лидируют по уровню относительной бедности своего населения. По данным ОЭСР, семей получающих менее половины среднего дохода по стране, в США − 13,7%, в Японии − 13,5%. В США программы по борьбе с бедностью охватывают около 15% населения. Помощь предоставляется по двум критериям: если человек беден или принадлежит к одной из субсидируемых категорий.

3. Южноевропейская (рудиментарная) модель социальной защиты (Италия, Испания, Греция, Португалия) характеризуется относительно низким уровнем социального обеспечения, а социальная защита – прерогатива семьи и родственников. В отличие от ранее представленных, данную модель можно истолковывать скорее как развивающуюся, следовательно, без ясной организации. Типичной особенностью рудиментарной модели является и асимметричная структура социальных расходов. Так, в Италии это проявляется в том, что наиболее крупную часть социальных расходов составляет пенсионное обеспечение (14,7% ВВП при среднеевропейском уровне − 12,5%), тогда как на поддержку семьи, образования и политику занятости затрачиваются незначительные средства (около 1%) .

4. Социал-демократическая (скандинавская) модель (Дания, Швеция, Финляндия, Норвегия) имеет широкий охват разных социальных рисков и жизненных ситуаций, требующих поддержки общества. Социальные услуги гарантируются всем жителям страны и не обусловливаются занятостью и уплатой страховых взносов. Уровень соцзащиты высокий, что сводит бедность в этих странах к самым низким в мире показателям. Социальная политика основана на том, что бедность − болезнь общества, а бедными становятся в ходе рыночного процесса, не успевая приспособиться к условиям изменяющегося рынка труда.

Наиболее ярко данная модель представлена в Швеции, где наблюдается один из самых низких уровней бедности в странах Западной Европы.[5]

В постсоциалистических странах, переживающих этап постсоциалистических преобразований, наблюдаются огромные различия по уровню обнищания. На одном конце спектра находятся такие страны СНГ, как Таджикистан, где доля населения, живущего на менее чем 2,15 долл. США в день, составляет более 70%, в то время как на другом его конце располагаются страны, вошедшие в ЕС – Чехия, Венгрия и Словения, где абсолютная бедность практически отсутствует. Поэтому бывшие социалистические страны обычно разделяют на две крупные группы − страны Центральной и Восточной Европы и страны бывшего СССР.

В постсоциалистических и развивающихся странах политика сокращения бедности нацелена на помощь тем, кто находится намного ниже черты бедности (адресная социальная помощь). В тоже время программы борьбы с бедностью в развитых странах нацелены на тех, кто не имеет работы, и нацелены на подтягивание доходов неимущих до определенной черты.

Глава 2 Государственная борьба с бедностью в России

Современный период социально-экономического развития России характеризуется одновременной реализации фундаментальных реформ почти во всех сферах общества - экономической, социальной, политической, административной и других областях. Практика последних лет реформ показали, что эти преобразования носят фрагментарный характер, слабо связаны, и часто приводят к негативным социальным последствиям.

Основой современной экономики является рынок, но и государство также активно участвует в экономической жизни. Государство можно сравнить с ядром социальной системы. С одной стороны, он осуществляет активный мониторинг экономических процессов. С другой стороны, государство осуществляет экономическое регулирование, которое необходимо для исправления " провалов рынка".

Регулирующая роль государства проявляется в исполнении его основных экономических функций:

1) распределение, направленных на достижение более эффективного распределения ресурсов в рыночной экономике;

2) стабилизация, направленная на поддержание ценовой стабильности и занятости, а также стимулирование экономического роста;

3) социальные, направленные на обеспечение справедливого распределения доходов в обществе.[6]

Социальная функция государства - это обеспечение определенных стандартов благосостояния, а также в формировании экономических стимулов для участия в общественном производстве. Широкий взгляд на систему социальной защиты населения, отраженные во Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН в 1966 г. она определила следующие направления социальной защиты:

1) обеспечение права на труд и отдых;

2) медико-санитарная помощь, в том числе социального обеспечения в случае болезни;

3) личная безопасность;

4) гарантировать достаточный уровень и качество жизни;

5) обеспечение доступа к культурным и духовным ценностям и образования.[7]

Социальная защита может быть определена как система мер государства, оказывая помощь тем группам, которые в силу недостатка средств не могут обеспечить приемлемый для общества условия жизни, нуждающихся в защите. Существуют такие элементы социальной защиты, социального страхования, социального обеспечения и социальной помощи.

Социальное страхование является частью государственной системы социальной защиты населения, спецификой которой является страхование работающих граждан от возможного изменения материального и социального положения, в том числе, по независящим от них причинам.

Сегодня в Российской Федерации существуют следующие виды обязательного государственного социального страхования:

- пенсионное страхование;

социальное страхование по случаю временной нетрудоспособности;

- социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- медицинская страховка;

- страхование от безработицы.

Прожиточный минимум - стоимостная оценка потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы.

Является государственной гарантией получения минимальных денежных доходов и других мер социальной защиты граждан Российской Федерации.

Определяется в расчете на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения.

Таблица 2 Динамика прожиточного минимума[8]

Величина прожиточного минимума в Российской Федерации | В расчете на душу населения | Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей |

II квартал 2014 года | 8192 руб. | 8834 руб. | 6717 руб. | 7920 руб. |

I квартал 2014 года | 7688 руб. | 8283 руб. | 6308 руб. | 7452 руб. |

IV квартал 2013 года | 7326 руб. | 7896 руб. | 6023 руб. | 7021 руб. |

III квартал 2013 года | 7429 руб. | 8014 руб. | 6097 руб. | 7105 руб. |

II квартал 2013 года | 7372 руб. | 7941 руб. | 6043 руб. | 7104 руб. |

I квартал 2013 года | 7095 руб. | 7633 руб. | 5828 руб. | 6859 руб. |

IV квартал 2012 года | 6705 руб. | 7263 руб. | 5281 руб. | 6432 руб. |

III квартал 2012 года | 6643 руб. | 7191 руб. | 5229 руб. | 6387 руб. |

II квартал 2012 года | 6385 руб. | 6913 руб. | 5020 руб. | 6146 руб. |

I квартал 2012 года | 6307 руб. | 6827 руб. | 4963 руб. | 6070 руб. |

IV квартал 2011 года | 6209 руб. | 6710 руб. | 4902 руб. | 5993 руб. |

III квартал 2011 года | 6287 руб. | 6792 руб. | 4961 руб. | 6076 руб. |

II квартал 2011 года | 6505 руб. | 7023 руб. | 5141 руб. | 6294 руб. |

I квартал 2011 года | 6473 руб. | 6986 руб. | 5122 руб. | 6265 руб. |

IV квартал 2010 года | 5902 руб. | 6367 руб. | 4683 руб. | 5709 руб. |

III квартал 2010 года | 5707 руб. | 6159 руб. | 4532 руб. | 5510 руб. |

II квартал 2010 года | 5625 руб. | 6070 руб. | 4475 руб. | 5423 руб. |

I квартал 2010 года | 5518 руб. | 5956 руб. | 4395 руб. | 5312 руб. |

IV квартал 2009 года | 5144 руб. | 5562 руб. | 4091 руб. | 4922 руб. |

III квартал 2009 года | 5198 руб. | 5620 руб. | 4134 руб. | 4978 руб. |

II квартал 2009 года | 5187 руб. | 5607 руб. | 4129 руб. | 4963 руб. |

I квартал 2009 года | 5083 руб. | 5497 руб. | 4044 руб. | 4857 руб. |

IV квартал 2008 года | 4693 руб. | 5086 руб. | 3712 руб. | 4472 руб. |

III квартал 2008 года | 4630 руб. | 5017 руб. | 3660 руб. | 4418 руб. |

II квартал 2008 года | 4646 руб. | 5024 руб. | 3694 руб. | 4448 руб. |

I квартал 2008 года | 4402 руб. | 4755 руб. | 3508 руб. | 4218 руб. |

Доля населения в России с доходами ниже национальной черты бедности в 2013 году снизится до 10,9% против 11% в 2012 году, сообщается в докладе Всемирного банка об экономике России.

Кроме того, в 2014 году снижение уровня бедности продолжится - до 10,7%, что означает снижение числа бедных с 15,6 млн в 2012 году до 15,2 млн в 2014 году.

Государственная политика по борьбе с бедностью направлена на создание таких условий жизнедеятельности общества, при которых доход каждого человека находился бы на уровне не ниже прожиточного минимума. К сожалению, достижение такого условия в масштабах государства представляется чрезвычайно сложным, поэтому проблема повышения эффективность государственной политики по борьбе с бедностью актуальна на сегодняшней день.

Очевидно, что проблема бедности требует поиск путей решений не только на государственном, но и на международном уровне. Декларация тысячелетия ООН, принятая 8 сентября 2000 г., своими целями определила сокращение вдвое к 2015 г. доли населения, имеющего доход менее 1$ в день и доли населения, страдающего от голода; а к 2020 году обеспечение существенного улучшения жизни как минимум 100 млн. обитателей трущоб.

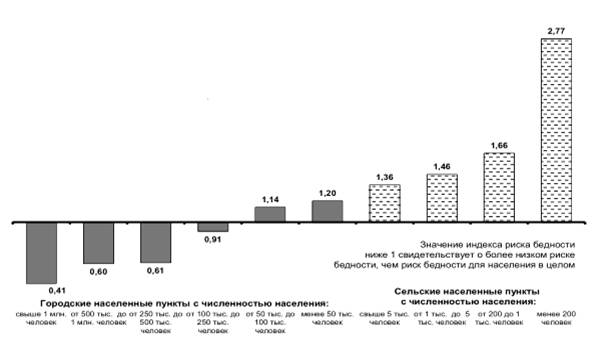

Таблица 1. Оценка риска бедности в 2013 году

Риск бедности | Диапазон колебаний индекса риска бедности | |

Мин. значение | Макс. значение | |

В зависимости от пола и возраста | 0,55 для женщин в возрасте 55 лет и более | 1,48 для детей в возрасте до 16 лет |

В зависимости от экономической активности | ||

для экономически активного населения | 0,34 для работающих пенсионеров | 1,97 для безработных |

для экономически неактивного населения | 0,72 для неработающих пенсионеров | 1,09 для всего экономически неактивного населения |

в зависимости от уровня образования | 0,18 для лиц, имеющих послевузовское профессиональное образование | 1,43 для лиц, не имеющих начального образования |

В зависимости от места проживания | 0,41 для проживающих в городских населенных пунктах с численностью свыше 1 млн. чел. | 2,77 для проживающих в сельских населенных пунктах с численностью менее 200 чел. |

Максимальный диапазон колебаний риска бедности определяется местом проживания населения.

Рис. 1 Индекс бедности по населенным пунктам разно населенности[9]

Рис. 1 Индекс бедности по населенным пунктам разно населенности[9]

Оценка риска бедности для различных социально-экономических групп доказывает, технико-экономического анализа городской и сельской бедности.

Сельской бедности основан на предположениях, некоторые из которых носит природный характер и связана с особенностями сельского хозяйства как основной сферы занятости сельского населения.

Вы можете определить устойчивая тенденция к увеличению риска бедности для населенных пунктов с небольшой численностью населения. И для жителей всех сельских поселений, независимо от количества проживающих, риск бедности индекс превышает 1, что отражает более высокий риск бедности, чем для населения в целом в Российской Федерации.

Меры государства по борьбе с бедностью могут быть разделены на две группы:

- меры по поддержке уязвимых слоев населения через систему социальных трансфертов (совершенствование системы пенсий, пособий, субсидий, льгот);

- мероприятия, направленные на создание для трудоспособного населения в благоприятных социально-экономических условий для получения стабильного дохода в виде заработной платы (увеличение минимального размера оплаты труда, регулирование спроса на отдельные специальности).

Проблема бедности является многогранной. Решение лежит в плоскости экономики, политики, права, культуры, образования, медицины.

Сокращение бедности является неотъемлемой частью общей социальной и экономической политики любого государства. И нет готовых рецептов, и простых решений.

Ключевыми приоритетами борьбы с бедностью в современной России являются:

первый-это создание условий для самообеспечения нормального уровня благосостояния всех семей с взрослых людей трудоспособного возраста в трудоустройстве;

во-вторых, формирование эффективной системы поддержки социально уязвимых групп населения (престарелые, инвалиды, семьи с высокой зависимостью бремя, семьи в экстремальных ситуациях) и гарантий недискриминационного доступа к бесплатным ресурсам.

Проблема бедности является комплексной и должна решаться с участием государства, бизнеса и благотворительных организаций.

Бедность влияет как трудоспособного и нетрудоспособного населения, которая предполагает использование различных мер по борьбе с бедностью в развитие системы социальных трансфертов или создание условий для занятости.

Заключение

Бедность как социально-экономическое явление в той или иной степени присуща любому обществу, однако, подходы к ее пониманию и измерению существенно различаются на различных этапах его развития.

Причинами бедности в современных государствах благосостояния являются многочисленные структурные и экономические факторы.

Целью государственного регулирования бедности является сокращение ее уровня, что предполагает расширение доступа беднейших слоев населения к материальным и общественным благам, повышение уровня жизни, содействие занятости и профессиональной подготовке.

Государственная политика по борьбе с бедностью направлена на создание таких условий жизнедеятельности общества, при которых доход каждого человека находился бы на уровне не ниже прожиточного минимума.

Проблема бедности носит комплексный характер и должна решаться при участии государства, бизнеса и благотворительных организаций. Проблема бедности затрагивает как трудоспособное, так и нетрудоспособное население, что предполагает использование государством различных мер по борьбе с бедностью в виде развития системы социальных трансфертов или создания условий для обеспечения занятости населения.

Список литературы

1. Беглова преодоления бедности в странах с различным уровнем экономического развития // Российское предпринимательство. — 2012. — № 11 (209). — c. 4-9

2. Воронкова и практика государственного регулирования уровня бедности // Экономические науки. − 2008. − № 8 (45).

3. Захарова аспекты государственной политики по борьбе с городской и сельской бедностью// Современные исследования социальных проблем № 12 / 2012

4. Ишмуратова и стабилизационная функции государства в борьбе с бедностью в условиях трансформационной экономики// Проблемы современной экономики, N 1 (37), 2011

5. Савченко экономика, 2013

6. оздавая мир без бедности: социальный бизнес и будущее капитализма. [Пер. с англ.] М.: Изд.-во Альпина Паблишер, 2010. 307 с.

7. http://www. gks. ru/bgd/free/b04_03/issWWW. exe/stg/d04/185.htm

[1] Ишмуратова и стабилизационная функции государства в борьбе с бедностью в условиях трансформационной экономики// Проблемы современной экономики, N 1 (37), 2011

[2] Воронкова и практика государственного регулирования уровня бедности // Экономические науки. − 2008. − № 8 (45).

[3] Савченко экономика, 2013

[4] оздавая мир без бедности: социальный бизнес и будущее капитализма. [Пер. с англ.] М.: Изд.-во Альпина Паблишер, 2010. 307 с.

[5] Воронкова и практика государственного регулирования уровня бедности // Экономические науки. − 2008. − № 8 (45).

[6] Савченко экономика, 2013

[7] Беглова преодоления бедности в странах с различным уровнем экономического развития // Российское предпринимательство. — 2012. — № 11 (209). — c. 4-9

[8] http://www. gks. ru/bgd/free/b04_03/issWWW. exe/stg/d04/185.htm

[9] Захарова аспекты государственной политики по борьбе с городской и сельской бедностью// Современные исследования социальных проблем № 12 / 2012