Если контур с током (или постоянный магнит), обладающий магнитным моментом М, поместить в магнитное поле с индукцией В, то возникает механический вращающий момент L, действующий на контур с током (или постоянный магнит):

![]() (1.4)

(1.4)

где α — угол между направлениями векторов М и В.

При известном значении В и α=90°, измерив L, можно определить магнитный момент по формуле M=L/B. Вектор М совпадает с продольной осью магнита и направлен к его северному полюсу. В контуре с током вектор М перпендикулярен плоскости контура, причем из конца вектора М направление тока усматривается против часовой стрелки.

Отношение магнитного момента М к объему тела V называется намагниченностью J. Следовательно, для магнитного момента применимо выражение M=JV. Интенсивность намагничивания или намагниченность J можно представить так же, как произведение магнитной восприимчивости материала χ (безразмерный коэффициент) и напряженности магнитного поля Н, т. е. J= χH.

Характеристикой магнитного поля служит еще одна величина — магнитный поток:

![]() . (1.5)

. (1.5)

где S — площадь контура, через который проходит магнитный поток;

γ — угол между вектором В и поверхностью контура.

Единицей магнитного потока является вебер (Вб) — это магнитный поток, который создается однородным магнитным полем с индукцией 1 Тл через нормальное сечение площадью 1 м2:

1 Вб=1 Тл·м2 = Н·м/А.

Простейший магнит имеет два полюса — северный и южный. Полюс магнита — это часть его поверхности Sп, через которую проходит полный магнитный поток Фп=ВSп. Величина Фп, выраженная в веберах, может служить дополнительной характеристикой прямолинейных магнитов. Величину Фп называют количеством магнетизма (величиной магнитного полюса) m. В практических приложениях теории магнетизма известна формула, определяющая соотношение между напряженностью магнитного поля Н и силой F, действующей на одиночный магнитный полюс m:

. (1.6)

При известном расстоянии l между полюсами магнита его магнитный момент

. (1.7)

Сила взаимодействия двух магнитных полюсов с количеством магнетизма m и m1 определяется законом Кулона:

![]() . (1.8)

. (1.8)

где r — расстояние между взаимодействующими полюсами.

1.2. Элементы земного магнетизма

В пространстве, окружающем земной шар, на поверхности Земли, в её недрах и под водой наблюдается магнитное поле, которое получило название магнитного поля Земли. Наукой установлено, что имеется несколько источников земного магнитного поля. С одной стороны, это поле обусловлено процессами, протекающими в самой Земле, в её недрах, а с другой – оно вызвано процессами космического происхождения и тесным образом связано с деятельностью Солнца.

Одной из главных задач науки о земном магнетизме является установление причин его происхождения и выявление внутренних взаимосвязей между этими причинами.

Первоначально магнетизмом было названо свойство некоторых руд, встречающихся в природе, притягивать к себе частицы железа. Таким свойством обладает, например, железная руда, называемая магнитным железняком. Различным сортам железа и стали, а также некоторым сплавам магнитные свойства могут быть приданы искусственным путём. В соответствии намагниченные тела, подразделяются на естественно намагниченные и искусственно намагниченные.

Способы обнаружения магнитного поля Земли могут быть самыми разнообразными. Один из простейших – это наблюдение за поведением магнитной стрелки. Если стрелку подвесить так, чтобы она могла свободно вращаться в горизонтальной и вертикальной плоскостях, то в каждой точке земной поверхности она, под воздействием магнитных сил, стремится принять вполне определённое положение в пространстве. Так обнаруживается магнитное поле Земли.

Важно отметить, что магнитная стрелка совершает только вращательные движения и не испытывает никаких сколько – нибудь заметных поступательных движений относительно земной поверхности. А это по законам статики возможно, когда на стрелку действует пара сил, т. е. две равные параллельные, противоположно направленные силы. Следовательно, магнитное поле Земли, которое в масштабах нашей планеты является полем неоднородным, в отношении к магнитной стрелке (да и в более широких пределах) может рассматриваться как однородное, напряжённость которого по величине и направлению постоянна.

В последнее время проводятся широкие исследования земного магнетизма не только на поверхности Земли, но и на больших расстояниях от Земли. Наиболее ценные результаты наука получает из наблюдений, проводимых с помощью искусственных спутников Земли и международной космической станции.

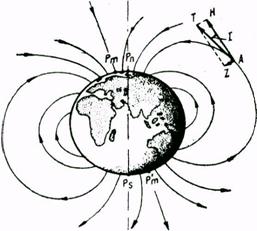

Земное магнитное поле в первом приближении представляет собой поле однородно намагниченного шара, или диполя, помещённого в центре Земли и наклонённого к оси её вращения на угол 11,5˚. Ось этого диполя пересекает земную поверхность в точках Рm и Рm‛, которые называются геомагнитными полюсами.

В действительности магнитное поле Земли имеет более сложную структуру. Оно состоит из так называемого главного магнитного поля и поля магнитных вариаций. В свою очередь, главное магнитное поле состоит из нескольких полей, имеющих неодинаковую природу. Всё это обуславливает сложный характер магнитного поля Земли, существенно отличающегося от поля однородно намагниченного шара. Установлено, например, что силовые линии магнитного поля Земли сходятся не в геомагнитных полюсах, а в двух близких к ним точках, которые называют магнитными полюсами Земли.

Рис. 1.1

Магнитный полюс, расположенный вблизи северного географического полюса Земли, имеет магнетизм южного наименования, так как магнитная стрелка своим северным концом всегда обращена в сторону этого полюса. Однако этот полюс назван северным, а противоположный – южным, соответственно с наименованиями географических полюсов.

В соответствии с принятым правилом считают, что силовые линии магнитного поля Земли выходят из южного магнитного полюса, магнетизм которого имеет положительный знак, и сходятся в северном магнитном полюсе Земли, магнетизм которого имеет отрицательный знак.

Длительное время считалось, что источником магнетизма являются особого рода «магнитные заряды» или «магнитные массы». И только в начале XX века было установлено, что магнитные свойства веществ имеют электрическое происхождение. Магнетизм проявляется только там, где имеется движущийся электрический заряд.

Магнитное поле Земли характеризуется следующими основными элементами: полным вектором напряженности (или индукции) Т; горизонтальной Н и вертикальной Z составляющими полного вектора; магнитным наклонением Ι ; магнитным склонением d. Величины Т, Н, Z характеризуют магнитную индукцию и выражаются в теслах. Например, горизонтальная составляющая геомагнитного поля в районе Финского залива Н= 15 мкТл.

Свободно подвешенная магнитная стрелка показывает направление вектора Т в рассматриваемой точке магнитного поля Земли. Угол магнитного наклонения I лежит в вертикальной плоскости и измеряется от горизонтальной линии (магнитного меридиана) до вектора Т. Магнитное склонение d — это горизонтальный угол между географическим и магнитным меридианами. Элементы земного магнетизма связаны следующими соотношениями:

T2 = H2+Z2; H = T cos Ι; Z = Т sin I; tg Ι = Z / H. (1.9)

По аналогии с географическими терминами существуют такие понятия, как магнитный экватор (линия, для которой Ι =0), магнитная широта (линия равных наклонений), магнитный полюс Земли (точка на поверхности Земли, где Ι=90°). Работу магнитного компаса определяет горизонтальная составляющая H от которой зависит значение направляющего момента компаса. В районе магнитного полюса значение Н стремится к нулю, и магнитный компас там перестает действовать.

Географические полюсы не совпадают с геомагнитными. Северный магнитный полюс (в Канадском арктическом архипелаге), имеет примерные координаты φ=72°N; λ=96° W; южный магнитный полюс (в Антарктиде)—соответственно φ = 70°S: λ= 150° Е.

Магнитное склонение указывается на навигационных картах и учитывается как часть общей поправки магнитного компаса. Следует иметь в виду, что элементы магнитного поля Земли подвержены медленным изменениям — вековым вариациям. Кроме этого, случаются магнитные бури, в отдельных районах отмечены постоянные магнитные аномалии.

1.3. Принцип действия магнитного компаса

Компасом называется мореходный прибор, служащий для непрерывного указания в море компасного курса судна (корабля) и для определения компасных направлений или курсовых углов на различные видимые с корабля предметы и небесные светила. Магнитный компас является одним из основных приборов штурманского оборудования на гражданских судах и военных кораблях всех классов и типов.

Основной частью магнитного компаса является чувствительный элемент – устройство, воспринимающее действие внешнего магнитного поля и дающее возможность определить его направление. Направляющая сила в чувствительном элементе компаса возникает под влиянием магнетизма. В качестве чувствительных элементов магнитных компасов, кроме общеизвестной с давних времён магнитной стрелки, могут служить и другие устройства. В настоящее время разработаны индукционные, электронные, магнитоскрикционные, электромагнитные и гиромагнитные чувствительные элементы. Поэтому под понятием магнитные компасы объединяются не только компасы с чувствительным элементом в виде магнитной стрелки, но и все другие компасы, чувствительные элементы которых основаны на использовании магнитного поля Земли.

Простой стрелочный морской магнитный компас состоит из следующих основных узлов:

1) стрелочного чувствительного элемента;

2) системы подвеса чувствительного элемента;

3) пеленгатора;

4) девиационного устройства;

5) осветительного устройства;

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |