Производится размагничивание судна, т. е. компенсация его собственного магнитного поля на глубине защиты, под днищем, и вероятность срабатывания магнитных мин уменьшается.

При включенных размагничивающих обмотках происходит искажение поля в той точке, где располагается магнитный компас, т. е. возникает электромагнитная девиация.

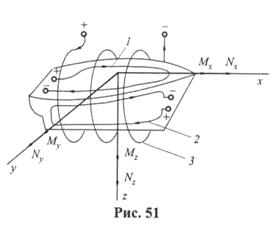

Под влиянием трех составляющих магнитного поля Земли корпус судна приобретает индуктивную намагниченность, которую можно представить тремя векторами: Мx, Мy, Мz (рис. 7.1), причем:

Мх = n1Х = n1Hcosk;

My = n2Y = n2Hsink;

Mz = n3Z,

где n1, n2, n3 — коэффициенты, зависящие от материала и размеров корпуса, соответственно.

|

|

Помимо индуктивного намагничивания, судно обладает также постоянным магнитным моментом, который можно выразить таким же образом — тремя векторами Nx, Ny, Nz, не зависящими ни от курса, ни от широты.

Для компенсации судового магнетизма применяют систему обмоток, которые, охватывая корпус судна, образуют как бы три больших соленоида по трем судовым осям: z, y, х. Обмотки называются: основная 1, батоксная 2 и шпангоутная 3. Они компенсируют намагниченность по соответствующим осям (z, у, х). Каждая обмотка имеет несколько секций, в которых сила тока регулируется в зависимости от изменения курса и широты.

Для уничтожения электромагнитной девиации применяют компенсирующее устройство (КУС), в которое входят электромагнитный компенсатор и регулировочные потенциометры. Электромагнитный компенсатор представляет собой систему из трех взаимно перпендикулярных соленоидов (х, у, z). В каждом соленоиде есть независимые секции витков: постоянная, широтная, курсовая синусная и курсовая косинусная.

Компенсатор устанавливают в верхней части нактоуза под котелком компаса. Секции соленоидов КУС подключают параллельно соответствующим секциям обмоток размагничивания. Силу тока в каждой секции подбирают при начальной регулировке с помощью отдельных потенциометров таким образом, чтобы обеспечить компенсацию в центре компаса сил, обусловленных действием обмоток размагничивания. Процесс начальной регулировки тока в обмотках КУС с одновременным изменением проекций магнитных сил в точке, где находится центр картушки компаса, называется уничтожением электромагнитной девиации. Эту работу выполняют на стоянке на произвольном курсе, близком к четвертному.

Уничтожение электромагнитной девиации выполняется в три этапа.

Первый этап — это компенсация вертикальных магнитных сил. Котелок компаса заменяют судовым инклинатором, работающим в режиме магнитных весов. Вертикальным вспомогательным магнитом устанавливают стрелку инклинатора в горизонтальное положение. Затем, не снимая инклинатора, включают постоянные секции всех обмоток размагничивания. При этом появляются три силы: горизонтальные - Pэ, Qэ и вертикальная - Rэ. Горизонтальные силы Pэ и Qэ не оказывают влияния на инклинатор, а вертикальная составляющая Rэ выведет стрелку инклинатора из горизонтального положения. Регулировкой тока в постоянной секции z - соленоида КУС добиваются, чтобы стрелка инклинатора снова вернулась в горизонтальное положение. Вертикальная составляющая оказывается скомпенсированной.

После этого, не снимая инклинатора и оставляя под током постоянные секции обмоток размагничивания, включают широтную секцию КУС (основной обмотки). Появляется вертикальная сила, которая отклоняет стрелку инклинатора. Регулировкой тока в широтной секции вертикального соленоида КУС добиваются, чтобы стрелка инклинатора снова заняла горизонтальное положение. Вертикальная сила оказывается скомпенсированной.

Второй этап — компенсация продольных сил выполняется с использованием дефлектора, подготовленного для измерения проекций горизонтальных сил (без вспомогательного магнита).

Третий этап — компенсация поперечных магнитных сил. Эту операцию выполняют также с использованием дефлектора и соответствующих потенциометров КУС.

После уничтожения электромагнитной девиации определяют остаточную девиацию и составляют две рабочие таблицы девиации: одну для включенных и другую для выключенных обмоток размагничивания.

На многих судах нет стационарных обмоток размагничивания. Такие суда подвергают периодическому размагничиванию с помощью временных обмоток, сооружаемых из переносного кабеля. Такой способ размагничивания снимает только постоянный магнетизм от твердого судового железа.

8 Устройство и выверки магнитного компаса укпм-м

8.1 Устройство магнитного компаса

Магнитные компасы используются на судах в качестве курсоуказателя, а также для определения места судна в море по пеленгам береговых ориентиров и небесных светил. Компас, используемый для пеленгования и для контроля курса, называется главным. Он устанавливается на верхнем мостике в диаметральной плоскости судна или, как исключение, вблизи нее. Компас, находящийся в рулевой рубке, по показаниям которого рулевой удерживает судно на заданном курсе, называется путевым.

Чувствительный элемент магнитного компаса УКПМ-М (рис.8.1) представляет собой шестистрелочную магнитную систему (рис.8.2), помещенную в котелок с поддерживающей жидкостью. Чувствительный элемент имеет круговую шкалу для отсчета курса судна. Магнитная система со шкалой называется картушкой магнитного компаса, центрируемой при помощи шпильки.

Так как концы стрелок 1 находятся на одной окружности и под заданными углами по отношению к диаметру их магнитной системы, то этим с достаточной для практики точностью достигается автоматическое уничтожение коэффициентов девиации высших порядков. Такое обстоятельство позволяет во всех случаях судовой практики ограничиваться определением остаточной девиации у компаса только на восьми равноотстоящих компасных или магнитных курсах.

Кроме того, таким расположением стрелок достигается еще равенство моментов инерции картушки относительно любой экваториальной оси ее диска с делениями, что исключает беспорядочные колебания самой картушки во время качки судна.

Оправа картушки (рис. 8.2) состоит из поплавка 2, изготовленного из тонкой листовой латуни с ободком, конуса 7, снабженного агатовой топкой 3 и крепительным винтом 4 к ней, бумажного диска 5 и опорного диска 6. Конус 7 служит для того, чтобы картушка могла приобретать на шпильке, ввинченной до отказа в колонку котелка, угол наклона ≤ 12°, не касаясь этой колонки.

Бумажный диск 5 разбит на 360° через 1°, причем цифрами обозначены десятки градусов, начиная от 0°. Латинскими буквами обозначены главные и четвертные румбы.

Котелок компаса с жидкостью, в которой находится картушка, установлен в кардановом подвесе в верхней части нактоуза, предназначенного для подвеса магнитного компаса и размещения девиационного прибора. Нактоуз крепится к верхней палубе и, как правило, располагается в диаметральной плоскости судна. Такое его расположение обеспечивает наиболее благоприятные магнитные условия для работы магнитного компаса. На боковой стенке котелка имеется отверстие, закрываемое винтовой пробкой. Через указанное отверстие котелок заполняется поддерживающей жидкостью (водным раствором этилового спирта крепостью 43º), не замерзающей до -26º. При наличии в основной камере котелка воздушных пузырей, необходимо их удалить. Для этого котелок компаса аккуратно переворачивают стеклянной крышкой вниз и покачивают вокруг горизонтальной оси или, убрав из чашки с грузом патрон электрической лампочки, несколько раз слегка нажимают на пробку диафрагмы. Если эти меры не дают желаемого результата, то следует долить в котелок некоторое количество компасной жидкости.

8.2 Выверки магнитного компаса

Проверка работоспособности магнитного чувствительного элемента (МЧЭ) - это определение погрешности от трения в опоре картушки компаса - определение застоя картушки. Картушку отклоняют на небольшой угол, воздействуя на нее каким-либо магнитом. После того, как магнит будет убран, она должна вернуться на первоначальный отсчет. При наличии застоя картушка установится в другом положении. Разность отсчетов характеризует величину застоя.

Для увеличения точности определения угла застоя отсчеты по картушке берут через призму пеленгатора. Работу выполняют в приведенной далее последовательности:

- устанавливают пеленгатор на отсчет 0° по азимутальному кругу и поворачивают нактоуз компаса так, чтобы под призмой пеленгатора оказался отсчет 180° (S) картушки.

- воздействуя небольшим магнитом, отклоняют картушку на 2 - 3 градуса, убирают магнит и, после того, как картушка успокоится, снимают отсчет под призмой пеленгатора (с точностью до 0,2°); процедуру повторяют несколько раз;

- находят угол застоя как среднюю разность отсчетов по сравнению с первоначальным значением - 180°.

Застой картушки считается нормальным, если угол застоя не превышает ±0,2°. При большем застое необходимо заточить или заменить шпильку компаса.

Нить предметной мишени пеленгатора не должна иметь слабины и изгибов. Если она не удовлетворяет этим требованиям, то ее следует заменить, взяв запасную нить из комплекта дефлектора.

Нить предметной мишени должна располагаться в вертикальной плоскости. Выверку положения мишени выполняют путем пеленгования отвеса, расположенного на расстоянии 3 - 4 м от компаса. Если мишень имеет наклон, нужно отдать винты, крепящие ее к основанию пеленгатора, и подложить под соответствующую лапку прокладку из фольги.

Глазная мишень должна быть вертикальна и находиться в визирной плоскости пеленгатора. Нижняя грань призмы глазной мишени должна лежать в горизонтальной плоскости. Проверка призмы глазной мишени производится при положении пеленгатора на отсчете 180° азимутального круга котелка. Глазную мишень слегка наклоняют вперед и наблюдают одновременно нить предметной мишени и видимую в призме носовую курсовую нить, которые должны лежать на одной вертикали. Неправильное положение призмы заключается в том, что курсовая черта располагается не вертикально, а под некоторым углом к нити предметной мишени. Для устранения этой погрешности необходимо так повернуть призму вокруг продольно-горизонтальной оси, чтобы ось носовой курсовой черты, видимой в призму, составляла продолжение оси нити предметной мишени.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |