- «средняя» (Ср) – u13,

- «слабая» (Сл) – u14,

- «очень слабая» (Осл) – u15.

Для остальных факторов число термов выбирается аналогичным образом.

При этом лингвистическая переменная с названием «Циклическое движение Луны» (x2) определяется с помощью четырех термов.

Для описания лингвистической переменной с названием «Сейсмическая активность сопредельного региона» (х3) выбрано пять термов (U3).

Лингвистическая переменная с названием «Колебания уровня Каспийского моря» (х4) описана с помощью трех термов.

Для описания лингвистической переменной с названием «Ледниковый покров Большого Кавказа» (x5) выбрано пять термов.

Лингвистическая переменная с названием «Сейсмическая активность района Восточного Предкавказья» (у) описана с помощью пяти термов.

Для каждого терма приведенных выше лингвистических переменных построены функции принадлежности значений соответствующих им базовых переменных на основе следующего алгоритма:

Начало

1. Ввести множество фиксированных значений фактора X.

2. Ввести множество Y нечетких подмножеств yj.

3.Выбрать фиксированное подмножество yj (значение, соответствующее данному подмножеству).

4. Определить объем выборки М. (Обычно значение M выбирается из множества {25,50,100}).

5. Определить шаг h=1/M.

6. Определить уровень α =0 и номер итерации k=1.

7. Определить, какие фиксированные значения xi относятся к нечеткому подмножеству, соответствующему значению уровня α, следующим образом: если yj-α<xi<yj+α, то включить элемент xi в множество уровня, иначе – нет.

8. Если l – число элементов, включенных в множество уровня, построенное на шаге 7, то при каждом появлении элемента в этом уровне добавить 1/l к Ti (величина Ti первоначально равна нулю).

9. Увеличить значение уровня α на h: α = α +h.

10. Увеличить k на единицу.

11. Повторять шаги 6-10 до тех пор, пока k≤M.

12. Подсчитать P(xi) – вероятность того, что в данном эксперименте будет выбран элемент xi: P(xi)=Ti/M.

12. Полученные оценки вероятностей упорядочить по возрастанию и, подставив их в формулу:

![]() , (13)

, (13)

рассчитать степень принадлежности каждого xi каждому yj,

где n – число элементов в x;

ai – степень принадлежности xi нечеткому подмножеству yj;

P(xi) – вероятность того, что в данном эксперименте будет выбран элемент xi.

13.Повторить шаги 3-12 для каждого yj.

Конец

Этот алгоритм отличается от существующих тем, что эксперты участвуют только в определении границ термов и объема выборки, вычисление же самих функций принадлежности происходит без участия экспертов.

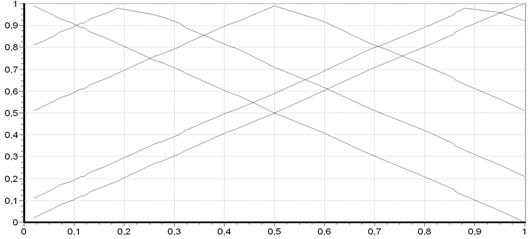

В качестве примера приведены графики функций принадлежности для пяти термов лингвистической переменной с названием «Солнечная активность» (рис. 3).

x1 m(x1) ОВ СР Н В ОН

Рис. 3. График функций принадлежности значений солнечной активности к нечетким множествам

В работе построено множество лингвистических переменных вектора входных параметров U={U1,U2,U3,U4,U5} и вектора выходного параметра Y. При этом таблица-матрица динамики причинно-следственных отношений «вход-выход» определяется нечетким отображением:

(14)

(14)

Таким образом, формируется множество словесно заданных входных параметров Х={х1, х2, x3, х4, x5} и выходного параметра у, т. е. для любого значения xi (i=1,...,5) определено множество термов лингвистических переменных входных параметров Ui; и для у определено множество термов лингвистических переменных V. Это позволяет организовать вывод решений на основе модели, состоящей из условий выбора, имеющих вид:

если uli, то vli , (15)

где ![]() для Vli=1,...,k, k- число термов входной i-ой лингвистической переменной. Полученная таким образом модель вывода решений представляет собой схему нечетких импликативных рассуждений.

для Vli=1,...,k, k- число термов входной i-ой лингвистической переменной. Полученная таким образом модель вывода решений представляет собой схему нечетких импликативных рассуждений.

При этом причинно-следственные связи, представленные в нечетком виде в исходной таблице-матрице, описываются отображением:

![]() (16)

(16)

Это позволяет определить множество всех возможных конфигураций динамических цепочек с помощью следующего декартова произведения:

, (17)

, (17)

где n=5 - число входных фактор-параметров,

Di - множество термов i-ой лингвистической переменной.

В качестве «полезности» V рассматривается «опасность сейсмической ситуации».

Знание о «полезности» параметров представляется нечетким отношением Ф с функцией принадлежности  , которое восстанавливается на основе эвристик, сформулированных лицом, принимающим решение в словесной форме. В рассматриваемом случае отношение Ф определяется отображением

, которое восстанавливается на основе эвристик, сформулированных лицом, принимающим решение в словесной форме. В рассматриваемом случае отношение Ф определяется отображением

![]() (19)

(19)

В этом случае нечеткая модель «полезности» VA альтернативы А определяется согласно выражению:

(18)

(18)

и аппроксимируется некоторым лингвистическим значением.

Альтернативы A сформулированы в виде множества

А={А1,А2,А3,А4,А5},

где А – лингвистическая переменная «сейсмическая активность» и ее термы:

A1 – «очень слабая», А2 – «слабая», А3 – «средняя», А4 – «высокая», A5 – «очень высокая сейсмическая активность».

Достоинством разработанной в работе логико-лингвистической модели принятия решений является возможность проверки ее достоверности с прогностической точки зрения на любых прошедших соседних интервалах времени.

В качестве проверки работоспособности предложенной модели прогнозирования сейсмической активности в работе построен прогноз на 1988 и 1999гг.

В табл. 5 представлены исходные данные, на основе которых выполнен прогноз на 1999 год.

Таблица 5

Исходные данные

Входные факторы | x1(5) | x2(1) | x3(2) | x4(3) | x5(4) | ∑ |

Абсолютное значение (1998г) | 83 | -0,063 | 915 | -26,85 | -1,85 | - |

Значение в относ. единицах | 0,395 | 0,339 | 0,245 | 0,869 | 0,579 | - |

Весовой коэффициент | 2 | 13 | 8 | 13 | 5 | 41 |

Составив всевозможные пары декартова произведения и определив minµ, получим

Sup(minµ)= µVA3(v3)=0,87.

Это состояние оценивается как «умеренно опасное (v3) сейсмическое состояние при средней (A3) сейсмической активности района». Действительно, фактическое состояние сейсмической активности в 1999 году проявилось данным образом, т. е. имеется совпадение фактических и прогнозных данных.

В работе разработан программный комплекс, в котором реализованы следующие задачи: нормирование исходных данных, вычисление взаимной корреляционной функции и коэффициента взаимной корреляции, метод ранжирования сейсмогенерирующих факторов по степени их влияния на сейсмическую активность, логико-лингвистическая модель прогноза.

Программный комплекс создан на языке C++ в среде программирования C++ Builder и представлен в приложении диссертационной работы.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

1. Проведенный количественный и качественный анализ и обобщение рядов многолетних наблюдений сейсмогенерирующих факторов и сейсмической активности района Восточного Предкавказья показал, что между выявленными факторами и сейсмической активностью имеются причинно – следственные связи, которые можно оценить количественно и на этой основе строить достоверные среднесрочные прогнозы землетрясений.

2. Создан банк статистических данных по сейсмогенерирующим факторам и сейсмической активности района Восточного Предкавказья, который является открытым, т. е. пополняемым. Это позволяет обеспечить его успешную эксплуатацию на соответствующих станциях наблюдения за сейсмическим режимом района Восточного Предкавказья.

3. Построена математическая модель комплексного влияния сейсмогенерирующих факторов на сейсмическую активность в регионе. Выполнено ранжирование факторов по степени их влияния на сейсмическую активность. Результаты ранжирования показывают, что наибольшее влияние на сейсмическую активность оказывают лунные циклы и сейсмическая активность сопряженного региона.

4. Установлена противофазная причинно-следственная связь между совместным действием сейсмогенерирующих факторов и сейсмической активностью.

5. Разработанный алгоритм определения функций принадлежности сейсмогенерирующих факторов к нечетким подмножествам отличается от существующих исключением фактора субъективности экспертов в процессе принятия решений и позволяет повысить точность решений задач прогнозирования.

6. Разработана логико-лингвистическая модель прогноза сейсмической активности, в котором учитывается комплексное влияние сейсмогенерирующих факторов на сейсмическую активность района Восточного Предкавказья, что позволяет существенным образом повысить достоверность прогнозов, связанных с проявлением событий – землетрясений.

7. Разработан программный комплекс, позволяющий обработку качественного и количественного анализа статистических данных по сейсмогенерирующим факторам и построение на данной основе достоверных среднесрочных прогнозов землетрясений.

Основные положения и результаты диссертационного исследования опубликованы в следующих работах:

I. Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых журналах и изданиях, рекомендуемых ВАК:

1. , О Корреляции сейсмической активности района Восточного Предкавказья и сейсмогенерирующих факторов//Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Естественные науки. – 2009. – №1. (0,43/0,3).

II. Статьи, опубликованные в других научных журналах и изданиях:

2. , О динамике ледникового покрова Большого Кавказа//Информационно-вычислительные технологии и их приложения: сборник статей IV российско-украинского научно-технического и методического симпозиума. – Пенза: МНИЦ ПГСХА, 2006. (0,18/0,1).

3. , О корреляции динамики ледникового покрова Большого Кавказа и сейсмической активности района Восточного Предкавказья//Окружающая среда и здоровье: статьи III Всероссийской научно-практической конференции. – Пенза: МНИЦ ПГСХА, 2006. (0,17/0,12).

4. , О ранжировании сейсмогенерирующих факторов при оценке их совместного влияния на сейсмическую активность (на примере района Восточного Предкавказья)//Современные информационные технологии в проектировании, управлении и экономике: материалы III Всероссийской конференции по актуальным проблемам внедрения и развития сектора IT-технологий, 22-25 сент. 2008 г. – Махачкала: ДГТУ, 2008. (0,1/0,06)

5. , Айдунбекова метода эвристической самоорганизации для прогнозирования сейсмической активности//Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. – 2008. – №11. (0,64/0,5).

В работах, написанных в соавторстве, личный вклад автора состоит в следующем: в [1,3] построены корреляционные функции и получены коэффициенты корреляции сейсмогенерирующих факторов с сейсмической активностью; в [2] построены модели развития динамики ледникового покрова большого Кавказа и сейсмической активности района Восточного Предкавказья; в [4] предложена методика ранжирования; в [5] получено решение рядов селекции.

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Формат 60 x 84 1/16. Бумага офсетная.

Печать ризограф. Усл п. л. 1.0

Тираж ____ экз. Заказ №_____

___________________________________

Отпечатано в ________ ГОУ ВПО «ДГТУ»

г. Махачкала, пр. Имама Шамиля, 70.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 |