УДК 630.181

МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕЗОННЫХ КОЛЕБАНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА И ИХ ВЛИЯНИЯ НА ПРОЦЕССЫ В ПРИРОДНЫХ БИОСИСТЕМАХ

, ,

ФГБОУ ВПО «Воронежская государственная лесотехническая академия»

394087 Россия, Воронеж, Тимирязева, д.8

*****@***ru

Наблюдения за среднесуточными изменениям температуры в разные сезоны показали, что их можно моделировать тремя зависимостями, характеризующимися пятью параметрами. В данной работе предлагается анализ изменений этих параметров за несколько лет. На его основе можно определить их влияние на состояние таких сложных систем, как древесные растения и почвы.

Ключевые слова: среднесуточные изменения температуры, состояние лесных массивов, флуктуации температуры, гумус, реакции гидролиза, температура плавления льда.

На современном этапе развития науки в области лесного хозяйства по-прежнему актуален вопрос контроля над пожарной безопасностью лесных массивов. Для решения этой сложной, глобальной задачи, с точки зрения авторов, прежде всего необходимо:

– систематизировать имеющиеся знания о факторах, влияющих на состояние древесных растений,

– разработать методики мониторинга изменения этих факторов с целью выявления их критических значений,

– создать математическую модель изменения этих факторов с целью прогноза кризисных ситуаций (возможности возникновения пожаров).

При этом следует отметить, что мониторингу подлежат только внешние физические факторы (температура, давление, влажность, освещенность и т. д.), поскольку они могут быть измерены с контролируемой точностью, и их поведение описывается фундаментальными законами природы. В рамках такого подхода на первом этапе следует ограничиться такими факторами, как температура окружающей среды, влажность и состав почвы.

Необходимо заметить, что состав почвенного слоя (гумуса) значительно зависит от процессов разложения растительных остатков (преимущественно в осенний период). Эти процессы напрямую связаны с влажностью почвы, поскольку основной реакцией является гидролиз. Следовательно, содержание воды в почве – решающий фактор, влияющий на состояние лесных массивов. Таким образом, летом пожароопаснось возрастает, поскольку растительность и почвы значительно обезвожены в силу высокой температуры окружающей среды и отсутствия дождей. Однако, в период таяния льда и обильных дождей основная масса воды стекает в водоемы. Возникает вопрос, когда же происходит в нашем регионе накопление влаги именно внутри почвы. Относительно недавние события (пожары летом 2010 года) заставляют задуматься о способах прогноза кризисных ситуаций. С этой целью нами было принято решение проанализировать флуктуации температуры в начале зимнего и весеннего периодов.

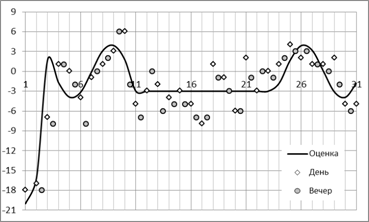

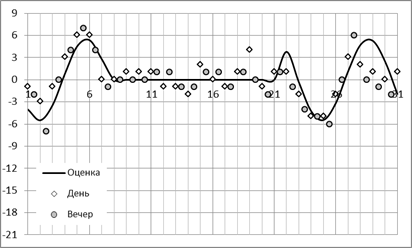

На рисунках 1 – 3 показано изменение средней утренней и вечерней температуры в декабре 2009, 2010 и 2011 годов (соответственно). Интересным является факт, что температурный режим характеризуется некоторой периодической функцией флуктуации температуры (Δt), поразительно хорошо описываемой гармоническими колебаниями типа ![]() . Здесь амплитуда

. Здесь амплитуда  – определяется по среднемесячной разности утренних и вечерних температур, τs – параметр, соответствующий периоду колебаний, в различные годы разный. Причем периоды практически стабильной температуры характерны для середины декабря 2010 и 2011 года, в последнем случае в это время флуктуации температуры происходят вблизи 0оС (область фазового перехода воды). В декабре 2010 года примерно в тех же числах гармонические колебания затухают и развиваются вновь, но уже вблизи –3 оС, что можно объяснить последствиями перегрева почв в летнее время. Совсем другая картина наблюдается в декабре 2009 г. В середине месяца наблюдаются резкие скачки похолодания. Поэтому в этот год зависимость Δt будет насколько иной:

– определяется по среднемесячной разности утренних и вечерних температур, τs – параметр, соответствующий периоду колебаний, в различные годы разный. Причем периоды практически стабильной температуры характерны для середины декабря 2010 и 2011 года, в последнем случае в это время флуктуации температуры происходят вблизи 0оС (область фазового перехода воды). В декабре 2010 года примерно в тех же числах гармонические колебания затухают и развиваются вновь, но уже вблизи –3 оС, что можно объяснить последствиями перегрева почв в летнее время. Совсем другая картина наблюдается в декабре 2009 г. В середине месяца наблюдаются резкие скачки похолодания. Поэтому в этот год зависимость Δt будет насколько иной:  Здесь происходит ступенчатое спадание температуры до значения tk в момент времени τ01, значительно изменяющее характер процессов в почве.

Здесь происходит ступенчатое спадание температуры до значения tk в момент времени τ01, значительно изменяющее характер процессов в почве.

|

|

При фазовом переходе изменение энтальпии системы (почвы в нашем случае) определяется как ![]() , здесь Cp – теплоемкость слоя почвы при постоянном (атмосферном) давлении, Т – термодинамическая температура, а S – энтропия.

, здесь Cp – теплоемкость слоя почвы при постоянном (атмосферном) давлении, Т – термодинамическая температура, а S – энтропия.

| |

|

|

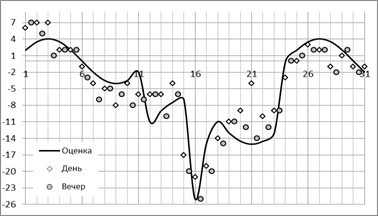

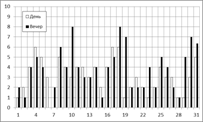

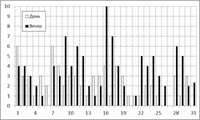

Рис.4. Суточные флуктуации температуры в марте a) 2010 г. и b) 2012 г. (По вертикали отложены значения разности температур день – вечер, вечер – следующий день в °С, по горизонтали – дни месяца.) |

Тогда при условии, что в данном температурном интервале теплоемкость меняется незначительно, получается, что

.

.

Данное выражение можно интерпретировать, как оценку относительного изменения термодинамической вероятности накопления влаги в приповерхностном слое. Следовательно, при уменьшении Δt, увеличивается вероятность проникновения воды в почву и сохранения ее внутри слоя, а не на поверхности. Тогда как при увеличении Δt, увеличивается вероятность закрепления влаги на поверхности только в виде снега или льда. Таким образом, отсутствие периода практически стабильной температуры в середине декабря месяца может резко снизить накопление влаги внутри почвы, что приведет к уменьшению влажности древесных растений в случае аномально жаркого лета и увеличению пожароопасности.

Согласно нашим исследованиям [1, 2, 3], в древесине стволов древесных растений при ступенчатом изменении температуры окружающей среды возникает электрическое поле вдоль ствола, способное привести к току ионов солей в порах. Плотность этого тока будет прямо пропорциональна изменению температуры. Поэтому характер флуктуаций в ранний весенний период может быть фактором, характеризующим влажность древесины стволов деревьев. На рисунке 4 приведены суточные изменения температуры при смене дня и ночи в марте 2010 и 2012 года. Простой анализ показывает, что в 2010 году разброс изменений температуры меньше, чем в 2012, поэтому влажность древесины стволов тоже была пониженной.

Таким образом, мониторинг изменения среднесуточной температуры дня и ночи в зимний период (с декабря по март включительно) может дать сведения для оценки вероятности кризисного состояния лесных массивов в летний период.

Литература

1. Возникновение неоднородного температурного поля при температурном сканировании кристаллизующихся полимеров [Текст] / , , // Фундаментальные проблемы радиоэлектронного приборостроения (INTERMATIC - 2007) : материалы 5 Международной научно-технической конференции, Москва, 23-27 октября 2007 г. / под ред. . - М. : Энергоатомиздат, 2007. - Ч. 3. - С. 99-102.

2. Разность потенциалов, возникающая в природной древесине под действием неоднородных температурных полей [Текст] / , , // Вестник физико-математического факультета Елецкого государственного университета им. : сборник научных и учебно-методических трудов. - Елец, 2006. - Вып. 1. - С.

3. Сканирование электрического поля в стволах древесных растений как метод выявления жизненного состояния [Текст] / , , // Известия высших учебных заведений. Лесной журнал№ 6. - С. 43-49.

SIMULATION OF SEASONAL AIR TEMPERATURE FLUCTUATIONS AND THEIR IMPACT ON PROCESSES IN NATURAL BIOSYSTEMS

N. S. Kamalova, N. Yu. Evsikova, V. I. Lisitsyn, N. A. Savrasova

Voronezh State Academy of Forestry and Technologies

Observations of the mean daily temperature changes in different seasons have shown that they can be modeled by three relationship is characterized by the 5th parameters. This paper presents an analysis of the changes in these parameters over a number of years. On this basis one can determine their effect on the state of these complex systems, such as woody plants and soil.

Keywords: mean daily temperature changes, state forests, temperature fluctuations, humus, the hydrolysis reaction, the temperature of melting ice.

Рис.1. Изменение средней утренней и вечерней температуры в течение декабря 2009 г. (По вертикали отложены значения температуры в °С, по горизонтали – дни месяца.)

Рис.1. Изменение средней утренней и вечерней температуры в течение декабря 2009 г. (По вертикали отложены значения температуры в °С, по горизонтали – дни месяца.) Рис.2. Изменение средней утренней и вечерней температуры в течение декабря 2010 г. (По вертикали отложены значения температуры в °С, по горизонтали – дни месяца.)

Рис.2. Изменение средней утренней и вечерней температуры в течение декабря 2010 г. (По вертикали отложены значения температуры в °С, по горизонтали – дни месяца.) Рис.3. Изменение средней утренней и вечерней температуры в течение

Рис.3. Изменение средней утренней и вечерней температуры в течение  a)

a) b)

b)