1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Свойства остатка после испарения воды из эмульсии: | ||||||

глубина проникания иглы, 0,1 мм, не менее, при темпе-ратуре: | ||||||

25°С | 60 | 90 | 90 | 60 | 90 | 90 |

0°С | 20 | 28 | 28 | 32 | 40 | 40 |

температура размягчения по КиШ, °С, не ниже | 47 | 43 | 43 | 54 | 51 | 51 |

растяжимость, см, не менее, при температуре: | ||||||

25°С | 55 | 65 | 65 | 25 | 30 | 30 |

0°С | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 11 | 15 | 15 |

эластичность при 25°С, %, не менее | Не норми- | Не норми- | Не норми- | 80 | 85 | 85 |

Требования французских норм по индексу распада IR битумных эмульсий, которые используют на некоторых российских эмульсионных установках, не дают четкой оценки скорости их распада. Они, во-первых, жестко привязаны к качеству используемого в лаборатории песка (как по гранулометрическому, так и минералогическому составу), а во-вторых, не имеют четких границ. Например, куда отнести эмульсию, распад которой попал в диапазон IR = 80-100 (см. табл. 2). Это не учитывая того, что IR для катионных и анионных эмульсий определяется по различным методикам.

Предложенный в российском стандарте метод смешивания с минеральным материалом с различной пористостью также не лишен серьезных недостатков. Он не позволяет определить такую важную производственную характеристику эмульсии, как скорость ее распада.

А ведь эта характеристика определяет применимость битумной эмульсии в различных климатических, технологических и эксплуатационных условиях для производства того или иного вида дорожных работ.

2.4.2.Высококонцентрированные эмульсии

К таким эмульсиям обычно относят эмульсии с содержанием дисперсной фазы (битума) выше 74% по объему.

Высококонцентрированные эмульсии в настоящее время не нашли отражения ни в каких нормативных документах.

Однако в 60-е годы ХХ века в России они применялись, хотя и не очень широко. Тем не менее требования к ним были разработаны. Поскольку это единственный нормативный документ, то приводятся требования к ним по ВСН 25-63 [19], хотя они неполны и несовершенны (табл. 5).

Такой небольшой набор требований к высококонцентрированным эмульсиям можно объяснить тем, что они после разбавления водой до рабочей консистенции должны отвечать требованиям, предъявляемым к соответствующему типу и марке полученной эмульсии.

Таблица 5

Требования к высококонцентрированным эмульсиям

(по ВСН 25-63)

Свойства эмульсий | Показатели свойств |

Содержание битума, % | Не ниже 75 |

Разбавляемость водой как в процессе приготовления, так и после охлаждения | Полная |

Однородность эмульсии после разбавления водой | Однородная, на стеклянной палочке не должно быть крупных частиц битума |

Поскольку такие эмульсии предназначены в основном для хранения или транспортирования на значительные расстояния, то логично предъявить к ним требования по устойчивости к хранению и транспортированию. Причем целесообразно подвергать их воздействию вибрации или хранению в высококонцентрированном состоянии, а испытывать и предъявлять соответствующие требования в состоянии разбавленном до рабочей концентрации.

Исследования, проводившиеся с такими эмульсиями в Росдорнии, показали, что в некоторых случаях высококонцентрированные эмульсии после длительного хранения в неблагоприятных погодных условиях или транспортирования по сельским дорогам превращались в неразбавляемую водой массу и уже не могли быть применены по назначению.

2.4.3. Обратные битумные эмульсии

Обратные (инвертные) битумные эмульсии за рубежом известны. Однако для дорожных работ они применяются мало, и поэтому нормативных требований к ним не предъявляется. В России в ряде северных районов, таких как Мурманская область, эти эмульсии успешно используются чаще всего для чернения щебня. В 60-е годы ХХ века эти эмульсии хорошо зарекомендовали себя для устройства поверхностной обработки во влажном и прохладном климате некоторых районов России. В этом случае применяли комплексную обработку обратной и прямой эмульсиями [11], поэтому технические требования к обратной эмульсии были разработаны еще в те годы (ВСН 25-63 [19]). Затем в 80-е годы эти требования нашли отражение в ведомственных технических условиях, разработанных для Мурманскавтодора [20] (табл. 6).

Таблица 6

Технические требования к обратным битумным эмульсиям

(по ТУ -01-89)

Свойства эмульсии | Показатели свойств |

Содержание вяжущего в эмульсии, % | 70-80 |

Вязкость по стандартному вискозиметру с отверстием диаметром 5 мм при 60°С, с | 35-130 |

Способность обволакивать влажный щебень, активированный известью | Поверхность щебня должна быть сплошь покрыта пленкой вяжущего |

Сцепление с влажным минеральным материалом | Через 30 мин после обработки каменного материала при 30-минутном кипячении допускается 10% обнажения острых ребер и углов минерального материала |

Однородность | На стеклянной палочке, погруженной на 1 с в эмульсию, не должно быть заметных на глаз капель воды |

Устойчивость | Эмульсия не должна расслаиваться в течение 7 сут |

Примечание. По ВСН 25-63 вязкость эмульсии должна быть близка к вязкости вяжущего, из которого готовят обратную эмульсию.

2.4.4. Эмульсии на твердых эмульгаторах

Эмульсии – пасты также известны в России с 60-х годов, когда были разработаны к ним первые технические требования (ВСН 25-63). Затем в Гипродорнии эти требования были усовершенствованы (ВСН 27-76 [21]). За рубежом эмульсии – пасты не нашли применения в дорожном строительстве.

Предъявляемые к битумным пастам технические требования представлены в табл. 7.

Таблица 7

Требования к битумным пастам

(эмульсиям на твердых эмульгаторах)

Свойства эмульсии | Показатели свойств | |

по ВСН 25-63 | по ВСН 27-76 | |

Содержание вяжущего (битума), % | 40-60 | Не нормируется. Рассчитывается по специальным коэффициентам в зависимости от типа смеси, для которой применяется вяжущее – паста |

Вязкость по стандартному вискозиметру с отверстием диаметром 5 мм при 20°С, с | 3-30 | - |

Консистенция смеси по растеканию, см | - | Не более 14 |

Однородность, % по массе | На второй день после приготовления при пропускании через сито с размером ячеек 1мм остаток на сите не должен превышать 2% от взятой навески | Не более 5 |

Расслаиваемость, % по массе | - | Не более 3 |

Устойчивость при хранении | При хранении в закрытой таре паста должна оставаться однородной, перемешиваться с водой без затруднений и однородность ее не должна превышать 4% | - |

Коэффициент устойчивости при хранении | - | Не более 2 |

Как можно видеть из табл. 7, ВСН 27-76 не рассматривают битумную пасту как самостоятельный дорожный материал класса битумных эмульсий. В них не нормируется содержание битума в пасте, оно увязывается с составом смеси, куда паста входит как ее компонент.

Более ранний документ ВСН 25-63 составлен в форме требований к битумной эмульсии, но его требования менее конкретны и более описательны.

Поскольку эмульсии на твердых эмульгаторах относятся к медленнораспадающимся, то требования по скорости распада предъявлять нецелесообразно, тем более, что механизм формирования паст отличается от механизма формирования других эмульсий.

3. ЭМУЛЬГАТОРЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БИТУМНЫХ ЭМУЛЬСИЙ

3.1. Типы эмульгаторов

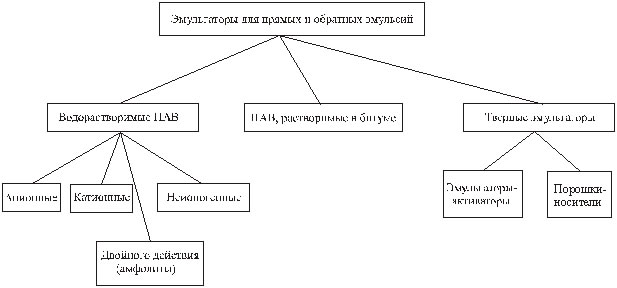

Эмульгаторы для битумных эмульсий как для прямых, так и для обратных можно разделить по типу применяемого ПАВ на водо - и маслорастворимые. И третий, особый тип эмульгатора, не применяемый в зарубежной дорожной практике, – это твердые эмульгаторы.

Эмульгаторы – ПАВ, вводимые в битум (маслорастворимые), за рубежом также не используются. Там в битум могут вводить только ПАВ – адгезионные добавки. Для получения прямых эмульсий на маслорастворимых эмульгаторах требуется повышенное его количество по сравнению с водорастворимыми. Такие эмульсии менее технологичны в применении. Кроме того, многие ПАВ при рабочей температуре битума могут разлагаться, а использование битума при более низких температурах, чем рабочая, влечет за собой применение специального оборудования. Возможно использование битумов, содержащих растворители и пластификаторы, широко применяемых за рубежом, особенно для приготовления эмульсий на модифицированных битумах. Однако в России такой практики почти нет. У нас имелся эмульгатор двойного действия (типа БП-3), который вводился в битум и, в зависимости от типа омыляющего раствора, позволял получить анионную или катионную эмульсию. Но он разлагался уже при температуре около 90°С, а рабочая температура вязкого битума значительно выше. Поэтому остается наиболее привлекательный вариант водорастворимых ПАВ, в которых намного меньше расход дорогостоящего эмульгатора и которые проще в применении.

Необходимо отметить, что в случае производства обратных эмульсий способ введения ПАВ в битум может быть более предпочтителен, особенно, если в качестве эмульгатора применяются продукты нефтяного происхождения, типа сланцевого масла, имеющие хорошее сродство с битумом.

Что касается твердых эмульгаторов, то они очень широко применялись в дорожном хозяйстве России и республик СССР из-за дефицита качественных жидких эмульгаторов и доступности минеральных порошков. Но отсутствие необходимого оборудования для приготовления и укладки, а также слишком длительный срок формирования смесей на основе паст (до 5-6 ч) привело к исчезновению этого материала из российских дорожных организаций.

Однако длительный срок формирования битумных паст не является главной причиной отказа российских дорожников от этого материала, так как тонкие слои износа – Сларри Сил – также формируются от 3 до 6 ч в зависимости от погодных условий. Однако они находят применение на наших дорогах.

В настоящее время за рубежом разработаны специальные добавки и методы, способствующие значительному ускорению срока формирования эмульсий. Они вполне пригодны и для применения с порошкообразными эмульгаторами. Также стал и более доступен парк специальных машин и оборудования для приготовления и укладки смесей, в том числе и мобильных, который уже давно применяется за рубежом. Это оборудование можно использовать для приготовления паст и смесей на их основе и укладки их на дорогах.

Классификация эмульгаторов представлена на рис. 3.

Рис. 3. Классификация эмульгаторов для битумных эмульсий

3.2. Принцип действия эмульгаторов

Для получения и стабилизации битумных эмульсий, кроме воды и битума, необходим еще один важный компонент – эмульгатор, который способствует диспергированию битума в водной среде и сообщает битумным каплям устойчивость, т. е. стабилизирует эмульсию.

Так как процессы эмульгирования и стабилизации эмульсий обусловлены, прежде всего, изменением межфазного поверхностного натяжения, то, следовательно, эмульгаторами должны быть выбраны ПАВ, снижающие поверхностное натяжение на границе раздела фаз.

Однако устойчивость частицы битума в эмульсии будет зависеть также и от сил смачивания, т. е. от сил, препятствующих отрыву частиц эмульгатора в обе жидкие фазы от поверхности раздела. Поэтому стабилизация межфазной границы может быть увеличена также за счет высокодисперсных твердых веществ, которые назвал активными наполнителями [12].

Эмульгирующее действие ПАВ будет тем эффективнее, чем лучше сбалансированы полярные и неполярные части молекулы эмульгатора между обеими фазами эмульсии.

Важной характеристикой молекул ПАВ, определяющей их свойства, в том числе и способность эмульгировать и стабилизировать эмульсии, является гидрофильно-липофильный баланс (ГЛБ), т. е. соотношение гидрофильной «головы» и гидрофобного «хвоста» молекулы. Однако определение этой важной характеристики ПАВ чрезвычайно сложно.

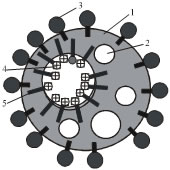

При полной сбалансированности обеих частей молекулы могут быть получены множественные эмульсии (рис. 4) [22]. Распределение эмульгатора между двумя жидкими фазами способствует образованию таких эмульсий. Множественные эмульсии могут быть получены и в случае применения двойных эмульгаторов, один из которых стабилизирует эмульсии типа М/В, а другой – В/М.

Множественная эмульсия может быть получена также при увеличении концентрации ДФ выше критической, так как в этом случае концентрация эмульгатора возрастает из-за уменьшения объема ДС, это сопровождается переходом излишка эмульгатора в другую фазу, особенно, если он может в ней растворяться в силу своих химических особенностей или изменения внешних условий – температуры и давления.

Шарики множественной эмульсии намного больше, чем капельки воды в обратных эмульсиях (типа В/М).

Рис. 4. Схема глобулы множественной эмульсии:

1 – битум; 2 – вода;

3 – гидрофильное ПАВ;

4 – масло (битум);

5–липофильное (гидрофобное) ПАВ

При обращении фаз множественные эмульсии образуются не только в результате наличия излишка эмульгатора, но и в том случае, когда зависимость вязкости от объемной доли ДФ резко отличается от такой же зависимости для обычной эмульсии, до процесса обращения, т. е. при наличии гистерезиса.

3.2.1. Эмульсии на органических эмульгаторах

Прямые эмульсии

Молекулы ПАВ располагаются не хаотично, а ориентируются в поверхностном слое. Введение ПАВ уменьшает разность полярностей жидкостей на границе раздела фаз, тем самым облегчая образование эмульсии. Этот процесс характеризуется распределением одной жидкости в другой с образованием устойчивых капелек. Следовательно, эмульгатор также выполняет роль стабилизатора, защищая капли от укрупнения (коалесценции).

Механическое перемешивание приводит к растягиванию и дроблению капель дисперсной фазы с одновременной адсорбцией ПАВ на границе раздела, при этом каждая частица приобретает электрический заряд, что еще больше препятствует коалесценции капель. Таким образом, в прямых эмульсиях каждую частицу битума можно представить как состоящую из ядра (битум), вокруг которого образуется сольватная оболочка ПАВ. При этом ПАВ ориентирует свою «голову» в воду, а углеводородный «хвост» в битум, т. е. каждая битумная частица приобретает заряд адсорбционного слоя – анионоактивные эмульгаторы заряжают битумные частицы отрицательным зарядом (анионные эмульсии), а катионные – положительным (катионные эмульсии). Электростатическое отталкивание одинаково заряженных частиц обеспечивает стабильность только разбавленных или малоконцентрированных эмульсий (до 40% битума в эмульсии).

Согласно работам [5], образование устойчивой эмульсии является результатом того, что устанавливается определенная дисперсность эмульсии. Это справедливо как для обратных, так и для прямых эмульсий, в которых при эмульгировании получают кривую распределения размеров частиц с максимумом по дифференциальной кривой в 2-3 мкм (рис. 5).

В высококонцентрированных эмульсиях (содержание битума более 74%) устойчивость тонких прослоек дисперсионной среды при превосходящем объеме дисперсной фазы обусловлена двойным рядом ориентированных слоев эмульгатора, между которыми заключена дисперсионная среда. Получается как бы каркас с ячейками, заполненными жидкостью, похожий на пчелиные соты (рис. 6, а).

Рис. 5. Дифференциальные кривые распределения капель битума (Ni )

по размерам (D) в эмульсиях:

1 – анионной с эмульгатором КОСЖК (Dср = 77,8 мкм);

2 – пасте с эмульгатором – известью гашеной (Dср = 66 мкм);

3 – катионной с эмульгатором Полирам SL (Dср = 61,5 мкм);

4 – то же, модифицированным битумом (Dср = 98,7 мкм)

Рис. 6. Упаковка глобул (частиц) битума в эмульсиях:

а – строение высококонцентрированной эмульсии типа М/В с содержанием дисперсной фазы 90% (соты); б – строение полидисперсной битумной эмульсии с содержанием дисперсной фазы 50-74%; в – схема плотной упаковки глобул в монодисперсной эмульсии с содержанием дисперсной фазы около 74%

Для достижения устойчивости концентрированных и высококонцентрированных эмульсий необходим более сильный фактор стабилизации. Таким фактором является создание структурированного механического барьера в поверхностном слое среды или в ее объеме (для высококонцентрированных высокодисперсных эмульсий). Создание такого барьера базируется на образовании адсорбционных слоев и связанных с ними сольватных оболочек достаточно высокой вязкости, упругости и механической прочности на сдвиг. Обычно такие слои получают с помощью ПАВ, образующих структурированные слои типа гелей.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |