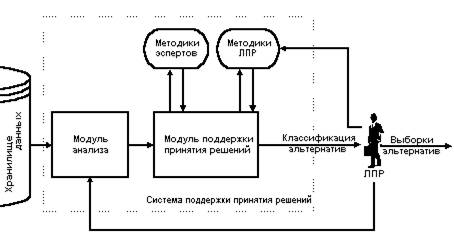

Рис. 1.4 Схема движения информационных потоков при использовании СППР.

Зачастую СППР обладают свойством универсальности и могут быть адаптированы к решению различных задач, характеризующихся следующими особенностями:

· большое количество альтернатив;

· большое количество параметров, характеризующих альтернативы;

· отсутствие единых рекомендаций для формирования набора показателей и критериев, которые часто допускают возможность получения только качественных (экспертных) оценок.

Условиями такой адаптации являются обеспечение доступа к данным, а также разработка и ввод в систему методик сравнения альтернатив.

Основными этапами работы ЛПР с системой являются:

· определение цели работы с системой (выбор или классификация);

· определение существенных данных (какие именно данные из хранилища использовать при решении данной задачи);

· определение правил вычисления показателей, по которым будут оцениваться сравниваемые варианты (альтернативы) – переход от данных к показателям;

· задание качественных шкал показателей;

· разбиение множества показателей на смысловые группы и формирование для каждой из них интегрального показателя (критерия), на основе заложенных в систему методик – переход от показателей к критериям;

· выявление предпочтений ЛПР на множестве критериев в ходе опроса;

· формирование решения задачи по результатам опроса;

· анализ результата и возможный переход к выполнению одного из предыдущих этапов.

На Рис. 1.5 приведен архитектурно-технологическая схема информационно-аналитической поддержки принятия решений.

Рис. 1.5 Архитектурно-технологическая схема СППР

Первоначально информация хранится в оперативных базах данных OLTP-систем. Агрегированная информация организуется в многомерное хранилище данных. Затем она используется в процедурах многомерного анализа (OLAP) и для интеллектуального анализа данных (ИАД).

Хранилища данных

Любое принятие решений должно основываться на реальных данных об объекте управления. Такая информация обычно хранится в оперативных базах данных OLTP-систем. Эти оперативные данные не подходят для целей анализа, так как для анализа и принятия стратегических решений в основном нужна агрегированная информация. Кроме того, для целей анализа необходимо иметь возможность быстро манипулировать информацией, представлять ее в различных аспектах, производить различные нерегламентированные запросы к ней, что затруднительно реализовать на оперативных данных по соображениям производительности и технологической сложности. Решением данной проблемы является создание отдельного хранилища данных, содержащего агрегированную информацию в удобном виде.

Актуальность проблемы хранения и быстрого поиска данных привела к появлению такого понятия как Data Warehouse – Хранилище данных (ХД). Создание единых Хранилищ данных предполагает использование технологий статистической обработки данных для их предварительного анализа, определения состава и структуры тематических рубрик.

Целью построения хранилища данных является интеграция, актуализация и согласование оперативных данных из разнородных источников для формирования единого непротиворечивого взгляда на объект управления в целом. При этом в основе концепции хранилищ данных лежит признание необходимости разделения наборов данных, используемых для транзакционной обработки, и наборов данных, применяемых в системах поддержки принятия решений. Такое разделение возможно путем интеграции разъединенных в различных системах обработки данных (СОД) и внешних источниках детализированных данных в едином хранилище, их согласования и агрегации.

Эффективность использования Хранилища достигается внедрением новейших технологий для сбора, структуризации, хранения, организации доступа, обновления и защиты данных.

Концепция хранилищ данных предполагает не просто единый логический взгляд на данные организации, а действительную реализацию единого интегрированного источника данных. Альтернативным по отношению к этой концепции способом формирования единого взгляда на корпоративные данные является создание виртуального источника, опирающегося на распределенные базы данных различных СОД. При этом каждый запрос к такому источнику динамически транслируется в запросы к исходным базам данных, а полученные результаты на лету согласовываются, связываются, агрегируются и возвращаются к пользователю. Однако, при внешней элегантности, такой способ обладает рядом существенных недостатков.

Время обработки запросов к распределенному хранилищу значительно превышает соответствующие показатели для централизованного хранилища. Кроме того, структуры баз данных СОД, рассчитанные на интенсивное обновление одиночных записей, в высокой степени нормализованы, поэтому в аналитическом запросе к ним требуется объединение большого числа таблиц, что также приводит к снижению быстродействия.

Интегрированный взгляд на распределенное корпоративное хранилище возможен только при выполнении требования постоянной связи всех источников данных в сети. Таким образом, временная недоступность хотя бы одного из источников может либо сделать работу информационно-аналитической системы (ИАС) невозможной, либо привести к ошибочным результатам.

Выполнение сложных аналитических запросов над таблицами СОД потребляет большой объем ресурсов сервера БД и приводит к снижению быстродействия СОД, что недопустимо, так как время выполнения операций в СОД часто весьма критично.

Различные СОД могут поддерживать разные форматы и кодировки данных, данные в них могут быть несогласованны. Очень часто на один и тот же вопрос может быть получено несколько вариантов ответа, что может быть связано с асинхронностью моментов обновления данных, отличиями в трактовке отдельных событий, понятий и данных, изменением семантики данных в процессе развития предметной области, ошибками при вводе, утерей фрагментов архивов и т. д. В таком случае цель – формирование единого непротиворечивого взгляда на объект управления – может не быть достигнута.

Главным же недостатком является практическая невозможность обзора длительных исторических последовательностей, ибо при физическом отсутствии центрального хранилища доступны только те данные, которые на момент запроса есть в реальных БД связанных СОД. Основное назначение СОД – оперативная обработка данных, поэтому они не могут позволить себе роскошь хранить данные за длительный (более нескольких месяцев) период; по мере устаревания данные выгружаются в архив и удаляются из транзакционной БД. Что касается аналитической обработки, для нее как раз наиболее интересен взгляд на объект управления в исторической ретроспективе.

Таким образом, хранилище данных функционирует по следующему сценарию. По заданному регламенту в него собираются данные из различных источников – баз данных систем оперативной обработки. В хранилище поддерживается хронология: наравне с текущими хранятся исторические данные с указанием времени, к которому они относятся. В результате необходимые доступные данные об объекте управления собираются в одном месте, приводятся к единому формату, согласовываются и, в ряде случаев, агрегируются до минимально требуемого уровня обобщения.

На основе хранилища данных возможно составление отчетности для руководства, анализ данных с помощью OLAP-технологий и интеллектуальный анализ данных (Data Mining).

OLAP-технологии

Разработка Хранилища невозможна без использования технологий оперативного анализа распределенных данных (OLAP-технологий), которая обеспечивает построение многомерных моделей базы данных, иерархическое представление информации, выполнение сложных аналитических расчетов, динамическое изменение структуры отчета, обновление базы данных.

В основе концепции оперативной аналитической обработки (OLAP) лежит многомерное представление данных. Термин OLAP ввел в 1993 году E. F. Codd. В своей статье он рассмотрел недостатки реляционной модели (в первую очередь невозможность объединять, просматривать и анализировать данные с точки зрения множественности измерений, то есть самым понятным для корпоративных аналитиков способом) и определил общие требования к системам OLAP, расширяющим функциональность реляционных СУБД и включающим многомерный анализ как одну из своих характеристик.

По Кодду, многомерное концептуальное представление (multi-dimensional conceptual view) является наиболее естественным взглядом управляющего персонала на объект управления. Оно представляет собой множественную перспективу, состоящую из нескольких независимых измерений, вдоль которых могут быть проанализированы определенные совокупности данных. Одновременный анализ по нескольким измерениям данных определяется как многомерный анализ. Каждое измерение включает направления консолидации данных, состоящие из серии последовательных уровней обобщения, где каждый вышестоящий уровень соответствует большей степени агрегации данных по соответствующему измерению. Так, измерение «исполнитель» может определяться направлением консолидации, состоящим из уровней обобщения «предприятие – подразделение – отдел – служащий», а измерение «время» может даже включать два направления консолидации – «год – квартал – месяц – день» и «неделя – день», поскольку счет времени по месяцам и по неделям несовместим. В этом случае становится возможным произвольный выбор желаемого уровня детализации информации по каждому из измерений.

Операция спуска (drilling down) соответствует движению от высших ступеней консолидации к низшим и, напротив, операция подъема (rolling up) означает движение от низших уровней к высшим.

Интеллектуальный анализ данных

Наибольший интерес в СППР представляет интеллектуальный анализ данных, так как он позволяет провести наиболее полный и глубокий анализ проблемы, дает возможность обнаружить скрытые взаимосвязи, принять наиболее обоснованное решение.

Современный уровень развития аппаратных и программных средств с некоторых пор сделал возможным повсеместное ведение баз данных оперативной информации на разных уровнях управления. В процессе своей деятельности промышленные предприятия, корпорации, ведомственные структуры, органы государственной власти и местного самоуправления накопили большие объемы данных. Они хранят в себе большие потенциальные возможности по извлечению полезной аналитической информации, на основе которой можно выявлять скрытые тенденции, строить стратегию развития, находить новые решения.

Интеллектуальный анализ данных (Data Mining) – это процесс поддержки принятия решений, основанный на поиске в данных скрытых закономерностей (шаблонов информации). При этом накопленные сведения автоматически обобщаются до информации, которая может быть охарактеризована как знания.

В общем случае процесс ИАД состоит из трёх стадий:

I. выявление закономерностей;

II. использование выявленных закономерностей для предсказания неизвестных значений (прогностическое моделирование);

III. анализ исключений, предназначенный для выявления и толкования аномалий в найденных закономерностях.

Новыми компьютерными технологиями, образующими ИАД являются экспертные и интеллектуальные системы, методы искусственного интеллекта, базы знаний, базы данных, компьютерное моделирование, нейронные сети, нечеткие системы. Современные технологии ИАД позволяют создавать новое знание, выявляя скрытые закономерности, прогнозируя будущее состояние систем.

Основным методом моделирования экономического развития предприятия является метод имитационного моделирования, который позволяет исследовать структуру предприятия с помощью экспериментального подхода. Это дает возможность на модели проиграть различные стратегии развития, сравнить альтернативы, учесть влияние многих факторов, в том числе с элементами неопределенности.

Перспективно применение в СППР комбинированных методов принятия решений в сочетании с методами искусственного интеллекта и компьютерным моделированием, различные имитационно-оптимизационные процедуры, принятие решений в сочетании с экспертными процедурами.

2.3.3 Data Mining

Основы технологии Data Mining

В основу современной технологии Data Mining[2] (discovery-driven data mining) положена концепция шаблонов (паттернов), отражающих фрагменты многоаспектных взаимоотношений в данных [1]. Эти шаблоны представляют собой закономерности, свойственные подвыборкам данных, которые могут быть компактно выражены в понятной человеку форме. Важное положение технологии – нетривиальность разыскиваемых шаблонов. Это означает, что найденные шаблоны должны отражать неочевидные, неожиданные (unexpected) регулярности в данных, составляющие так называемые скрытые знания (hidden knowledge). Выявлено, что сырые данные (raw data) могут содержать глубинный пласт знаний, при грамотной раскопке которого могут быть обнаружены необходимые закономерности. Поиск шаблонов производится методами, не ограниченными рамками априорных предположений о структуре выборке и виде распределений значений анализируемых показателей.

Выделяют пять стандартных типов закономерностей, которые позволяют выявлять методы Data Mining: ассоциация, последовательность, классификация, кластеризация и прогнозирование.

Ассоциация имеет место в том случае, если несколько событий связаны друг с другом. Например, исследование, проведенное в супермаркете, может показать, что 65% купивших кукурузные чипсы берут также и "кока-колу", а при наличии скидки за такой комплект "колу" приобретают в 85% случаев. Располагая сведениями о подобной ассоциации, менеджерам легко оценить, насколько действенна предоставляемая скидка.

Если существует цепочка связанных во времени событий, то говорят о последовательности. Так, например, после покупки дома в 45% случаев в течение месяца приобретается и новая кухонная плита, а в пределах двух недель 60% новоселов обзаводятся холодильником.

С помощью классификации выявляются признаки, характеризующие группу, к которой принадлежит тот или иной объект. Это делается посредством анализа уже классифицированных объектов и формулирования некоторого набора правил.

Кластеризация отличается от классификации тем, что сами группы заранее не заданы. С помощью кластеризации средства Data Mining самостоятельно выделяют различные однородные группы данных.

Основой для всевозможных систем прогнозирования служит историческая информация, хранящаяся в БД в виде временных рядов. Если удается построить найти шаблоны, адекватно отражающие динамику поведения целевых показателей, есть вероятность, что с их помощью можно предсказать и поведение системы в будущем.

Классы систем Data Mining

Data Mining является мульти-дисциплинарной областью, возникшей и развивающейся на базе достижений прикладной статистики, распознавания образов, методов искусственного интеллекта, теории баз данных и др. Возникновение различных классов Data Mining (Рис. 1.6) связано с новым витком в развитии средств и методов обработки данных.

Рис. 1.6 Классы систем Data Mining.

Отсюда обилие методов и алгоритмов, реализованных в различных действующих системах Data Mining. Многие из таких систем интегрируют в себе сразу несколько подходов. Тем не менее, как правило, в каждой системе имеется какая-то ключевая компонента, на которую делается главная ставка.

Статистические пакеты

Последние версии почти всех известных статистических пакетов включают наряду с традиционными статистическими методами также элементы Data Mining. Но основное внимание в них уделяется все же классическим методикам – корреляционному, регрессионному, факторному анализу и другим. Детальный обзор пакетов для статистического анализа приведен на страницах Центрального экономико-математического института http://is1.cemi. *****/ruswin/publication/ep97001t. htm.

Недостатком систем этого класса считают требование к специальной подготовке пользователя. Также отмечают, что мощные современные статистические пакеты являются слишком "тяжеловесными" для массового применения в финансах и бизнесе. К тому же часто эти системы весьма дороги – от $1000 до $15000.

Есть еще более серьезный принципиальный недостаток статистических пакетов, ограничивающий их применение в Data Mining. Традиционные методы математической статистики оказались полезными главным образом для проверки заранее сформулированных гипотез (verification-driven data mining) и для “грубого” разведочного анализа, составляющего основу оперативной аналитической обработки данных (online analytical processing, OLAP), в которой главными фигурантами служат усредненные характеристики выборки. Эти характеристики при исследовании реальных сложных жизненных феноменов часто являются фиктивными величинами. Концепция усреднения по выборке – есть основное ограничение этих методов, приводящее к операциям над фиктивными величинами. Большинство же методов, входящих в состав пакетов опираются на статистическую парадигму.

Сравнительный анализ целевых задач при использовании методов OLAP и Data Mining приведен в Таблица 1.1.

Таблица 1.1 Примеры формулировок задач при использовании методов OLAP и Data Mining

OLAP | Data Mining |

Каковы средние показатели травматизма для курящих и некурящих? | Встречаются ли точные шаблоны в описаниях людей, подверженных повышенному травматизму? |

Каковы средние размеры телефонных счетов существующих клиентов в сравнении со счетами бывших клиентов (отказавшихся от услуг телефонной компании)? | Имеются ли характерные портреты клиентов, которые, по всей вероятности, собираются отказаться от услуг телефонной компании? |

Какова средняя величина ежедневных покупок по украденной и не украденной кредитной карточке? | Существуют ли стереотипные схемы покупок для случаев мошенничества с кредитными карточками? |

В качестве примеров наиболее мощных и распространенных статистических пакетов можно назвать SAS (компания SAS Institute), SPSS (SPSS), STATGRAPICS (Manugistics), STATISTICA, STADIA и другие.

Системы рассуждений на основе аналогичных случаев

Идея систем case based reasoning (CBR) – на первый взгляд крайне проста. Для того чтобы сделать прогноз на будущее или выбрать правильное решение, эти системы находят в прошлом близкие аналоги наличной ситуации и выбирают тот же ответ, который был для них правильным. Поэтому этот метод еще называют методом "ближайшего соседа" (nearest neighbour). В последнее время распространение получил также термин memory based reasoning, который акцентирует внимание, что решение принимается на основании всей информации, накопленной в памяти.

Системы CBR показывают неплохие результаты в самых разнообразных задачах. Главным их минусом считают то, что они вообще не создают каких-либо моделей или правил, обобщающих предыдущий опыт, – в выборе решения они основываются на всем массиве доступных исторических данных, поэтому невозможно сказать, на основе каких конкретно факторов CBR системы строят свои ответы.

Другой минус заключается в произволе, который допускают системы CBR при выборе меры "близости". От этой меры самым решительным образом зависит объем множества прецедентов, которые нужно хранить в памяти для достижения удовлетворительной классификации или прогноза [2].

Примеры систем, использующих CBR, – KATE tools (Acknosoft, Франция), Pattern Recognition Workbench (Unica, США).

Алгоритмы ограниченного перебора

Алгоритмы ограниченного перебора были предложены в середине 60-х годов для поиска логических закономерностей в данных. С тех пор они продемонстрировали свою эффективность при решении множества задач из самых различных областей.

Эти алгоритмы вычисляют частоты комбинаций простых логических событий в подгруппах данных. Примеры простых логических событий: X = a; X < a; X > a; a < X < b и др., где X – какой либо параметр, “a” и “b” – константы. Ограничением служит длина комбинации простых логических событий. На основании анализа вычисленных частот делается заключение о полезности той или иной комбинации для установления ассоциации в данных, для классификации, прогнозирования и пр.

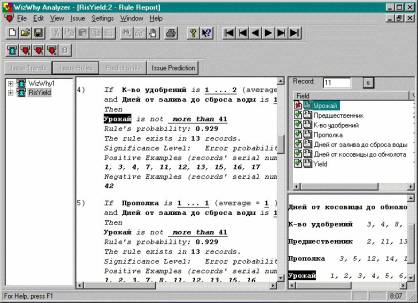

Наиболее ярким современным представителем этого подхода является система WizWhy предприятия WizSoft. Хотя автор системы Абрахам Мейдан не раскрывает специфику алгоритма, положенного в основу работы WizWhy, по результатам тщательного тестирования системы были сделаны выводы о наличии здесь ограниченного перебора (изучались результаты, зависимости времени их получения от числа анализируемых параметров и др.).

Рис. 1.7 Система WizWhy обнаружила правила, объясняющие низкую урожайность некоторых сельскохозяйственных участков

Автор WizWhy утверждает, что его система обнаруживает все логические if-then правила в данных. На самом деле это, конечно, не так. Во-первых, максимальная длина комбинации в if-then правиле в системе WizWhy равна 6, и, во-вторых, с самого начала работы алгоритма производится эвристический поиск простых логических событий, на которых потом строится весь дальнейший анализ. Поняв эти особенности WizWhy, нетрудно было предложить простейшую тестовую задачу, которую система не смогла вообще решить. Другой момент – система выдает решение за приемлемое время только для сравнительно небольшой размерности данных.

Тем не менее, система WizWhy является на сегодняшний день одним из лидеров на рынке продуктов Data Mining. Это не лишено оснований. Система постоянно демонстрирует более высокие показатели при решении практических задач, чем все остальные алгоритмы. Стоимость системы около $ 4000, количество продаж – 30000.

Деревья решений (decision trees)

Деревья решения являются одним из наиболее популярных подходов к решению задач Data Mining. Они создают иерархическую структуру классифицирующих правил типа "ЕСЛИ... ТО..." (if-then), имеющую вид дерева. Для принятия решения, к какому классу отнести некоторый объект или ситуацию, требуется ответить на вопросы, стоящие в узлах этого дерева, начиная с его корня. Вопросы имеют вид "значение параметра A больше x?". Если ответ положительный, осуществляется переход к правому узлу следующего уровня, если отрицательный – то к левому узлу; затем снова следует вопрос, связанный с соответствующим узлом.

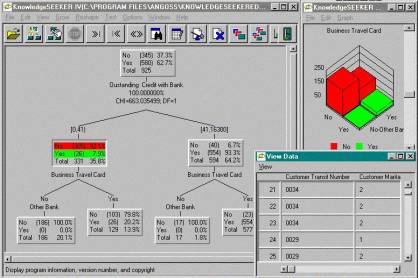

Рис. 1.8 Система KnowledgeSeeker обрабатывает банковскую информацию

Популярность подхода связана как бы с наглядностью и понятностью. Но деревья решений принципиально не способны находить “лучшие” (наиболее полные и точные) правила в данных. Они реализуют наивный принцип последовательного просмотра признаков и “цепляют” фактически осколки настоящих закономерностей, создавая лишь иллюзию логического вывода.

Вместе с тем, большинство систем используют именно этот метод. Самыми известными являются See5/С5.0 (RuleQuest, Австралия), Clementine (Integral Solutions, Великобритания), SIPINA (University of Lyon, Франция), IDIS (Information Discovery, США), KnowledgeSeeker (ANGOSS, Канада). Стоимость этих систем варьируется от 1 до 10 тыс. долл.

Эволюционное программирование

Проиллюстрируем современное состояние данного подхода на примере системы PolyAnalyst – отечественной разработке, получившей сегодня общее признание на рынке Data Mining. В данной системе гипотезы о виде зависимости целевой переменной от других переменных формулируются в виде программ на некотором внутреннем языке программирования. Процесс построения программ строится как эволюция в мире программ (этим подход немного похож на генетические алгоритмы). Когда система находит программу, более или менее удовлетворительно выражающую искомую зависимость, она начинает вносить в нее небольшие модификации и отбирает среди построенных дочерних программ те, которые повышают точность. Таким образом система "выращивает" несколько генетических линий программ, которые конкурируют между собой в точности выражения искомой зависимости. Специальный модуль системы PolyAnalyst переводит найденные зависимости с внутреннего языка системы на понятный пользователю язык (математические формулы, таблицы и пр.).

Другое направление эволюционного программирования связано с поиском зависимости целевых переменных от остальных в форме функций какого-то определенного вида. Например, в одном из наиболее удачных алгоритмов этого типа – методе группового учета аргументов (МГУА) зависимость ищут в форме полиномов. В настоящее время из продающихся в России систем МГУА реализован в системе NeuroShell компании Ward Systems Group.

Стоимость систем до $ 5000.

Генетические алгоритмы

Data Mining не основная область применения генетических алгоритмов. Их нужно рассматривать скорее как мощное средство решения разнообразных комбинаторных задач и задач оптимизации. Тем не менее генетические алгоритмы вошли сейчас в стандартный инструментарий методов Data Mining, поэтому они и включены в данный обзор.

Первый шаг при построении генетических алгоритмов – это кодировка исходных логических закономерностей в базе данных, которые именуют хромосомами, а весь набор таких закономерностей называют популяцией хромосом. Далее для реализации концепции отбора вводится способ сопоставления различных хромосом. Популяция обрабатывается с помощью процедур репродукции, изменчивости (мутаций), генетической композиции. Эти процедуры имитируют биологические процессы. Наиболее важные среди них: случайные мутации данных в индивидуальных хромосомах, переходы (кроссинговер) и рекомбинация генетического материала, содержащегося в индивидуальных родительских хромосомах (аналогично гетеросексуальной репродукции), и миграции генов. В ходе работы процедур на каждой стадии эволюции получаются популяции со все более совершенными индивидуумами.

Генетические алгоритмы удобны тем, что их легко распараллеливать. Например, можно разбить поколение на несколько групп и работать с каждой из них независимо, обмениваясь время от времени несколькими хромосомами. Существуют также и другие методы распараллеливания генетических алгоритмов.

Генетические алгоритмы имеют ряд недостатков. Критерий отбора хромосом и используемые процедуры являются эвристическими и далеко не гарантируют нахождения “лучшего” решения. Как и в реальной жизни, эволюцию может “заклинить” на какой-либо непродуктивной ветви. И, наоборот, можно привести примеры, как два неперспективных родителя, которые будут исключены из эволюции генетическим алгоритмом, оказываются способными произвести высокоэффективного потомка. Это особенно становится заметно при решении задач высокой размерности со сложными внутренними связями.

Примером может служить система GeneHunter фирмы Ward Systems Group. Его стоимость – около $1000.

Искусственные нейронные сети

Это большой класс систем, архитектура которых имеет аналогию с построением нервной ткани, состоящей из биологической клеток – нейронов. В одной из наиболее распространенных архитектур, многослойном персептроне с обратным распространением ошибки, имитируется работа нейронов в составе иерархической сети, где каждый нейрон более высокого уровня соединен своими входами с выходами нейронов нижележащего слоя (Рис. 1.9).

Рис. 1.9 Двухслойная нейронная сеть без обратных связей

На нейроны самого нижнего слоя подаются значения входных параметров, на основе которых нужно принимать какие-то решения, прогнозировать развитие ситуации и т. д. Эти значения рассматриваются как сигналы, передающиеся в следующий слой, ослабляясь или усиливаясь в зависимости от числовых значений (весов), приписываемых межнейронным связям. В результате на выходе нейрона самого верхнего слоя вырабатывается некоторое значение, которое рассматривается как ответ – реакция всей сети на введенные значения входных параметров. Для того чтобы сеть можно было применять в дальнейшем, ее прежде надо "натренировать" на полученных ранее данных, для которых известны и значения входных параметров, и правильные ответы на них. Тренировка состоит в подборе весов межнейронных связей, обеспечивающих наибольшую близость ответов сети к известным правильным ответам.

Основным недостатком парадигмы ИНС является необходимость иметь очень большой объем обучающей выборки. Другой существенный недостаток заключается в том, что даже натренированная нейронная сеть представляет собой черный ящик. Знания, зафиксированные как веса нескольких сотен межнейронных связей, совершенно не поддаются анализу и интерпретации человеком (известные попытки дать интерпретацию структуре настроенной ИНС выглядят неубедительными – система “KINOsuite-PR”).

Примеры нейросетевых систем – BrainMaker (CSS), NeuroShell (Ward Systems Group), OWL (HyperLogic), Statistica Neural Networks (StatSoft). Стоимость их довольно значительна: $1500–8000.

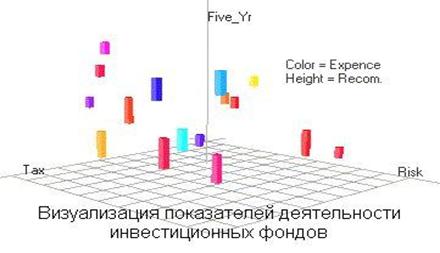

Системы для визуализации многомерных данных

В той или иной мере средства для графического отображения данных поддерживаются всеми системами Data Mining. Вместе с тем, весьма внушительную долю рынка занимают системы, специализирующиеся исключительно на этой функции. Примером здесь может служить программа DataMiner 3D словацкой фирмы Dimension5 (5-е измерение) Рис. 1.10.

Рис. 1.10 Визуализация данных системой DataMiner 3D

В подобных системах основное внимание сконцентрировано на дружелюбности пользовательского интерфейса, позволяющего ассоциировать с анализируемыми показателями различные параметры диаграммы рассеивания объектов (записей) базы данных. К таким параметрам относятся цвет, форма, ориентация относительно собственной оси, размеры и другие свойства графических элементов изображения. Кроме того, системы визуализации данных снабжены удобными средствами для масштабирования и вращения изображений. Стоимость систем визуализации может достигать нескольких сотен долларов.

Бизнес-приложения Data Mining

Сфера применения Data Mining не имеет ограничений [3]. В основном это различные области знания, где методы Data Mining играют ведущую роль. Особенность этих областей заключается в их сложной системной организации. Они относятся главным образом к надкибернетическому уровню организации систем [4], закономерности которого не могут быть достаточно точно описаны на языке статистических или иных аналитических математических моделей [5]. Данные в указанных областях неоднородны, гетерогенны, не стационарны и часто отличаются высокой размерностью.

Сегодня методы Data Mining заинтриговали и коммерческие предприятия, развертывающие проекты на основе информационных хранилищ данных. Опыт многих таких предприятий показывает, что отдача от использования Data Mining может достигать 1000%. Например, известны сообщения об экономическом эффекте, в 10–70 раз превысившем первоначальные затраты от 350 до 750 тыс. дол. [6]. Известны сведения о проекте в 20 млн. дол., который окупился всего за 4 месяца. Другой пример – годовая экономия 700 тыс. дол. за счет внедрения Data Mining в сети универсамов в Великобритании.

Data Mining представляют большую ценность для руководителей и аналитиков в их повседневной деятельности. С применением методов Data Mining можно получить ощутимые преимущества в конкурентной борьбе.

Розничная торговля

Предприятия розничной торговли сегодня собирают подробную информацию о каждой отдельной покупке, используя кредитные карточки с маркой магазина и компьютеризованные системы контроля. Вот типичные задачи, которые можно решать с помощью Data Mining в сфере розничной торговли:

· анализ покупательской корзины (анализ сходства) предназначен для выявления товаров, которые покупатели стремятся приобретать вместе. Знание покупательской корзины необходимо для улучшения рекламы, выработки стратегии создания запасов товаров и способов их раскладки в торговых залах;

· исследование временных шаблонов помогает торговым предприятиям принимать решения о создании товарных запасов;

· создание прогнозирующих моделей дает возможность торговым предприятиям узнавать характер потребностей различных категорий клиентов с определенным поведением, например, покупающих товары известных дизайнеров или посещающих распродажи. Эти знания нужны для разработки точно направленных, экономичных мероприятий по продвижению товаров.

Банковское дело

Достижения технологии Data Mining используются в банковском деле для решения следующих распространенных задач:

· выявление мошенничества с кредитными карточками. Путем анализа прошлых транзакций, которые впоследствии оказались мошенническими, банк выявляет некоторые стереотипы такого мошенничества.

· сегментация клиентов. Разбивая клиентов на различные категории, банки делают свою маркетинговую политику более целенаправленной и результативной, предлагая различные виды услуг разным группам клиентов.

· прогнозирование изменений клиентуры. Data Mining помогает банкам строить прогнозные модели ценности своих клиентов, и соответствующим образом обслуживать каждую категорию.

Телекоммуникации

В области телекоммуникаций методы Data Mining помогают компаниям более энергично продвигать свои программы маркетинга и ценообразования, чтобы удерживать существующих клиентов и привлекать новых. Среди типичных мероприятий отметим следующие:

· анализ записей о подробных характеристиках вызовов. Назначение такого анализа – выявление категорий клиентов с похожими стереотипами пользования их услугами и разработка привлекательных наборов цен и услуг;

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 |