Суточная рН-метрия, т. е. продолжительная регистрация рН, предложенная Miller в 1964 г., значительно расширила возможности метода. Она позволяет установить индивидуальный суточный ритм секреции соляной кислоты для каждого больного, определить влияние различных факторов (пища, положение тела, прием лекарственных препаратов и т. д.). Имеется возможность объективной оценки эффективности препаратов, влияющих на интрагастральную кислотность. Методика дает возможность оценить значения рН на определенном промежутке времени, например, определить продолжительность латентного периода (времени от момента приема антисекреторного или антацидного препарата до подъема значений внутрижелудочной рН выше 4,0). Метод позволяет оценить не только скорость наступления эффекта, но и продолжительность действия антисекреторных средств и, следовательно, подобрать оптимальную частоту и ритм приема препаратов.

Еще одним ценным достоинством метода является возможность точно фиксировать наличие и выраженность дуоденогастральных и гастроэзофагеальных рефлюксов. Применение этого метода позволило оценить роль патологических рефлюксов в развитии различных заболеваний пищевода и желудка.

Существует также эндоскопический вариант рН-метрии, когда зонд пропускают через канал эндоскопа. Внутрижелудочный рН регистрируется в отдельных точках (их выбирают под визуальным контролем) с последующим составлением карты кислотности. Это может быть важно для установления истинных размеров кислотопродуцирующей зоны перед резекцией желудка.

Аппаратура для проведения исследования

рН-метрия – определение концентрации водородных ионов у стенки желудка или пищевода. Метод основан на определении рН с помощью специальных электродов по величине электродвижущей силы в растворах.

Установка для проведения внутрижелудочной рН-метрии включает в себя зонд с электрохимическими электродами, усилитель и регистрирующее устройство. Электрохимический электрод, состоящий из активного и вспомогательного электродов является центральным звеном этой системы, которое преобразует химические процессы в электрические. Вспомогательный электрод (электрод сравнения) выведен наружу и контактирует с кожей пациента. Такое расположение электрода сравнения обеспечивает более высокую точность измерения рН, повышает чувствительность методики.

Наиболее совершенным отечественным прибором является «Гастроскан», выпускаемый в ГНПП «Исток-Система». Он имеет разновидности «Гастроскан-5» для проведения кратковременной рН-метрии и «Гастроскан-24», предназначенный для продолжительного, до 24 часов, мониторирования кислотообразования в желудке.

«Гастроскан-5» регистрирует рН каждые 20 секунд. Этот прибор может одновременно обследовать до 5 больных. Существует возможность использования 5-ти электродных зондов (в этом случае можно обследовать 3 пациентов). Программа предусматривает автоматические режимы работы прибора, рассчитанные на использование различных стимуляторов (гистамин, пентагастрин, инсулин), а также свободный, при котором исследователь сам определяет алгоритм работы. Любой режим обследования начинается с изучения так называемого базального рН, т. е. измеряется уровень внутрижелудочного рН в функционально разных зонах желудка натощак, без использования стимуляторов. Полученная часть информации характеризует желудочную секрецию натощак. Время изучения базального рН продолжается в среднем 30 минут. Величины рН характеризуют кислотность, но для получения данных об интенсивности кислотообразования проводится тест внутрижелудочного титрования или щелочной тест. Он основан на нейтрализации соляной кислоты раствором питьевой соды. Время возвращения величины рН к исходным называется щелочным временем, оно обратно пропорционально интенсивности кислотообразования. При пониженной базальной кислотности проводится её тестовое стимулирование с использованием гистамина, пентагастрина, далее определяется интенсивность стимулированной кислотопродукции.

Для проведения суточной внутрижелудочной рН-метрии используется портативный суточный записывающий носимый прибор АГМ – 24 «Гастроскан – 24». Он работает с одним трехэлектродным зондом, что позволяет регистрировать рН одновременно на разных уровнях пищевода и желудка. Диаметр трансназального компонента зонда существенно уменьшен, что сводит к минимуму дискомфорт пациента во время исследования и дает возможность проводить 24-х часовую рН-метрию даже у новорожденного. Регистрация данных осуществляется через определенный интервал времени (по выбору) в течение суток. Прибор имеет специальные кнопки, с помощью которых можно отмечать появление тех или иных симптомов, прием пищи, перемену положения тела и т. д. Помимо использования этих кнопок, во время исследования пациентам, особенно детям, рекомендуется вести подробный дневник. По окончании исследования результаты передаются в базу данных персонального компьютера, где происходит их анализ и выдается заключение. Вывод анализируемой информации осуществляется в графическом и текстовом режимах. В графическом режиме имеется возможность вывода рН-грамм в виде графиков. Текстовой режим представлен максимальными, минимальными и средними значениями рН за заданные промежутки времени, таблицей параметров по De Meester и другой информацией.

Показаниями к проведению исследования являются:

- хронический гастрит;

- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;

- рецидивирующее течение язвенной болезни;

- постгастрорезекционный синдром;

- ахилия желудка;

- заболевания кишечника, желчного пузыря и поджелудочной железы;

- предраковые состояния;

- гастро-эзофагеальная рефлюксная болезнь;

- необходимость обнаружения наличия рефлюксной болезни встает у больных бронхиальной астмой, хроническим бронхитом, фиброзом легких, больных аритмиями и приступами загрудинных болей;

- метод часто используется при дифференциальной диагностике и лечении болей в грудной клетке, заболеваниях легких, полости рта, глотки и гортани.

Противопоказания к проведению внутрижелудочной рН-метрии складываются из противопоказаний к введению зонда:

- желудочное кровотечение (во время кровотечения и в течение 10 суток после его завершения);

- аневризма аорты;

- ожоги, дивертикулы и стриктуры пищевода;

- тяжелая форма гипертонической болезни и коронарной недостаточности.

Противопоказания к использованию стимуляторов кислотообразования:

- тяжелые формы сердечной и легочной недостаточности;

- тяжелые формы гипертонической болезни;

-почечная или печеночная недостаточность;

- тяжелые формы сахарного диабета;

-тяжелые формы аллергических реакций в анамнезе.

Подготовка больного к проведению внутрижелудочной рН-метрии:

За 12 часов до проведения исследования больной не должен принимать пищу. Курение и прием жидкостей запрещается за 3-4 часа до начала исследования (при проведении суточного мониторирования курение в течение дня разрешено). Ограничение приема лекарственных препаратов зависит от длительности их эффекта: прием антацидных препаратов и холинолитиков необходимо отменить за 12 часов до начала исследования, прием Н2 - блокаторов – за 24 часа, а ингибиторов протонной помпы – за 36 часов. При нарушении эвакуации содержимого из желудка накануне исследования вечером проводится промывание желудка через толстый зонд до получения чистой воды. Предварительное обследование включает УЗИ органов брюшной полости, ФГДС.

Применение суточной рН-метрии при язвенной болезни

В настоящее время, несмотря на наличие глубоких знаний по этиологии, патогенезу и лечению, язвенная болезнь остается одной из актуальных проблем современной медицины. Сущность патогенеза язвенной болезни представляют как несоответствие между агрессивными факторами и защитными механизмами слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. Уровень интрагастральной кислотности играет важнейшую роль не только в патогенезе болезни, но и влияет на течение заболевания. У больных с интенсивным кислотообразованием более высокая частота обострений, более яркая клиническая картина и более длительные сроки заживления язв, значительно чаще развиваются осложнения. Но также имеется определенное число больных, в особенности это касается лиц с язвенной болезнью желудка, когда уровень интрагастральной кислотности не превыщает нормальных величин. Следовательно, перед началом лечения необходимо определить уровень внутрижелудочной кислотности пациента.

Основной задачей антисекреторной терапии язвенной болезни в период ее рецидива является создание наиболее длительного периода значений интрагастральной рН выше 3,0. В начале 90-х годов одним из английских ученых установлено, что в течение суток этот период должен составлять не менее 18 часов (правило Бурже).

Синтез соляной кислоты имеет свой суточный ритм. Считается, что наиболее интенсивное кислотообразование происходит в ночное время суток. Помимо общеустановленного суточного ритма секреции соляной кислоты у каждого больного существует индивидуальный суточный ритм. Только при его оценке можно подобрать именно адекватную для конкретного больного антисекреторную терапию.

Следующим моментом является выявление буферного действия пищи. Для чего это необходимо? Если пища обладает хорошим буферным действием, т. е. создает удовлетворительный период защелачивания, то при переходе к поддерживающей терапии такому больному вполне возможно оставить только ночную дозу препарата. Если у больного отсутствует какой-либо буферный эффект пищи и в течение дня держатся высокие значения кислотности, то у такого больного не следует отменять дневную дозу антисекреторного препарата.

Еще одним из важных моментов является выявление больных, резистентных к тому или иному типу антисекреторных препаратов. Например, имеется ряд больных, первично резистентных к Н2-блокаторам гистамина. Следовательно, при осуществлении терапии без проведения рН-метрического исследования с оценкой антисекреторного эффекта препарата, врач рискует назначить лекарственное средство, которое абсолютно не дает желаемого эффекта у данного пациента.

При изучении действия различных препаратов обращают внимание на латентный период, общую продолжительность действия, максимальное время действия, максимальный уровень рН, устойчивость поддержания постоянных значений рН выше 4,0 в период действия (процент времени с рН выше 4,0).

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь

Желудочно-пищеводным рефлюксом принято называть спонтанное забрасывание или затекание желудочного содержимого в пищевод. Гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭР) впервые был описан H Quinke в 1879 году. Часто гастроэзофагеальный рефлюкс сочетается с дуоденогастральным, и в этом случае на слизистую желудка оказывает воздействие содержимое ДПК – панкреатический секрет и желчь. В 1966 году в классификации ВОЗ появился термин ГЭРБ (гастроэзофагеальная болезнь), наиболее полно отражающий эту патологию. ГЭРБ по классификации ВОЗ

У большинства больных гастроэзофагеальной болезнью имеются слабо выраженные симптомы, по поводу которых они не обращаются к врачу. Чаще обращаются пациенты с уже выраженными симптомами и те, у которых уже развились осложнения (пептическая язва, кровотечение, стриктура).

Эндоскопия является основным методом оценки тяжести рефлюкс-эзофагита, однако она не дает возможности поставить диагноз на ранних стадиях болезни, а также провести оценку частоты и длительности патологических забросов. На сегодняшний день наиболее надежным методом является длительная рН-метрия пищевода, позволяющая судить как о наличии рефлюкса, так и оценить его частоту, продолжительность, а также сопоставить возникновение рефлюксов с ощущениями больного.

В нормальных условиях в нижней трети пищевода рН соответствует 6,0. У здоровых людей желудочно-пищеводный рефлюкс эпизодически имеет место. Но эпизоды закисления пищевода не должны превышать 5 минут. Однократное закисление пищевода свыше 5 минут уже расценивается как патологическое. «Физиологический» гастроэзофагеальный рефлюкс обычно наступает во время еды, реже – вскоре после еды, имеет небольшую продолжительность (за сутки не более 46 эпизодов, а суммарное время составляет не более 1 часа) и проявляется отрыжкой воздухом. Его биологический смысл заключается в освобождении желудка от избытка газов. Ночью во время сна его практически не должно быть. Рефлюксы, возникающие во время сна, особенно опасны тем, что в это время значительно снижен пищеводный клиренс (от англ. сlearance – очищение) и пищевод в течение длительного времени подвергается воздействию соляной кислоты. Пищеводный рефлюкс следует считать патологическим, если время, за которое рН достигает 4,0 и менее либо 8 и более (щелочной рефлюкс), превышает 4,2% всего времени записи. Рефлюкс длительностью 6-10 минут считается умеренно выраженным, свыше 10 минут – резко выраженным.

Выделяют следующие варианты рефлюксов: рефлюксы вертикального положения (которые напоминают усиленные физиологические рефлюксы, сопровождаются изжогой и отрыжкой кислым, при эндоскопии картина эзофагита встречается редко), рефлюксы горизонтального положения (когда возникают продолжительные рефлюксы в ночное время, имеется клиническая симптоматика и эндоскопическая картина рефлюкс-эзофагита, нередко возникают язвы и стриктуры пищевода) и комбинированные рефлюксы.

У детей клинические проявления ГЭРБ зависят от возраста ребенка. Для детей первых трех месяцев жизни ГЭР характерен и является физиологическим. Патологический ГЭР у детей раннего возраста характеризуется синдромом упорных срыгиваний и рвот, сопровождающимся недостаточным приростом массы тела, анемией, нарушением общего состояния. Критериями патологического рефлюкса у новорожденных детей считается возникновение рефлюкса трехкратно в течение 5 минут, или время закисления пищевода менее 4 ед составляет более 8% общего времени исследования.

Для оценки гастроэзофагеальных рефлюксов используются следующие показатели, предложенные De Meester:

- общее время с рН менее 4,0 (выше 8,0);

- то же, при вертикальном положении;

- то же, при горизонтальном положении;

- общее число рефлюксов за сутки;

- число рефлюксов продолжительностью более 5 минут;

- длительность наиболее продолжительного рефлюкса.

Наиболее важным критерием наличия и тяжести рефлюкс-эзофагита считается общее время, при котором рН составляет менее 4 ед. Увеличение числа рефлюксов более продолжительностью 5 минут и повышение длительности наиболее продолжительного рефлюкса свидетельствует о снижении пищеводного клиренса и позволяет предположить наличие гипомоторной дискинезии пищевода.

Дифференциально-диагностическое значение рН-метрии пищевода

В последнее время суточная рН-метрия все чаще применяется для дифференциальной диагностики симптомов, которые могут быть связаны с поражением пищевода. Важным показателем, который позволяет выявить происхождение тех или иных жалоб больного, является индекс симптома:

число симптомов, связанных с рефлюксами

Индекс симптома= ----- х 100%

общее число симптомов

Связь симптома с рефлюксами считается доказанной, если индекс симптома составляет от 75 до 100%. Если индекс симптома меньше 25%, то данный симптом возникает независимо от гастроэзофагеальных рефлюксов.

Наибольшее клиническое значение имеет боль в грудной клетке неясного происхождения. Примерно у половины таких пациентов причиной болей оказывается рефлюкс-эзофагит. Трудность диагностики связана и с тем, что у 10% больных рефлюкс-эзофагитом единственным проявлением заболевания являются боли в грудной клетке, которые, так же как и при стенокардии могут провоцироваться физической нагрузкой. Нередко сочетаются разные причины болей – до 50% больных ишемической болезнью сердца страдают заболеваниями пищевода. Поэтому рекомендуется проводить одновременную запись рН в пищеводе и холтеровское мониторирование ЭКГ. Для этих целей выпускаются специальные приборы, позволяющие одновременно регистрировать рН, давление в пищеводе и ЭКГ в течение 24-х часов.

С гастроэзофагеальными рефлюксами могут быть связаны и некоторые заболевания органов дыхания: бронхиальная астма, апноэ, хронический бронхит, пневмония, ателектаз и фиброз легкого. Развитие этих заболеваний может быть вызвано аспирациями небольших количеств желудочного содержимого и рефлекторными влияниями из пищевода. По разным данным, у 30-85% больных бронхиальной астмой наблюдаются патологические гастроэзофагеальные рефлюксы. Симптомы заболевания у таких больных облегчаются на фоне приема Н2- блокаторов, ингибиторов протонной помпы и после оперативного лечения рефлюкс-эзофагита. С другой стороны, существует и обратная связь, когда кашель, который наблюдается при легочной патологии, повышает внутрибрюшное давление и может провоцировать возникновение рефлюксов.

Высокие гастроэзофагеальные рефлюксы могут быть и причиной развития ряда поражений гортани и глотки: фарингита, ларингита, язв и гранулем голосовых складок, стеноза и рака гортани. Но у этих больных наблюдается высокий процент ложноотрицательных результатов 24-х часовой рН-метрии – до 15%, что делает необходимыми повторные исследования. Это связано с тем, что при обычной рН-метрии проводится регистрация рН дистального отдела пищевода, на уровне 5 см от нижнего сфинктера, а проксимальная часть пищевода остается не исследованной.

Таким образом, решающее значение 24-х часовая рН-метрия пищевода имеет в следующих ситуациях:

- при наличии симптомов, не позволяющих исключить рефлюкс-эзофагит и нормальной эндоскопической картине (дифференциальная диагностика);

- при типичных симптомах рефлюкс-эзофагита, устойчивых к применяемой терапии и нормальной эндоскопической картине (подтверждение диагноза и выбор лечения);

- для оценки эффективности лечения рефлюкс-эзофагита и язвенной болезни.

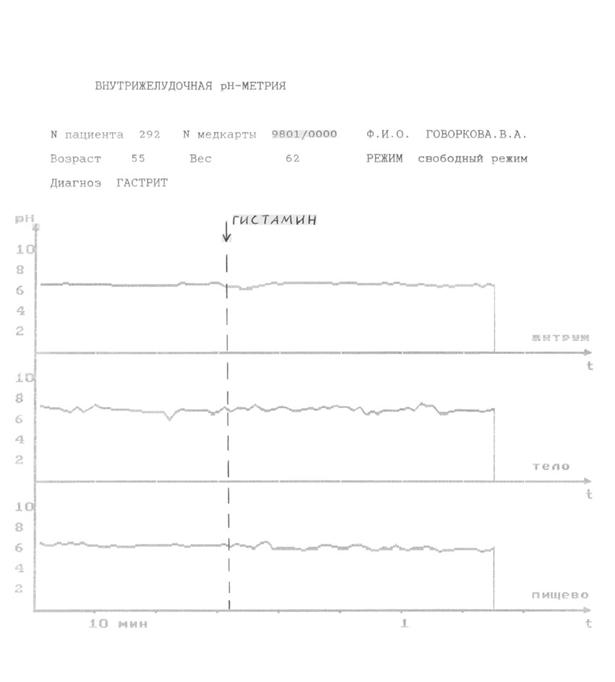

У больных отмечается анацидность в теле желудка натощак и после субмаксимальной стимуляции гистамином. Анацидное состояние секреции свидетельствует об атрофическом процессе слизистой оболочки желудка.

Для определения объема желудочного сока проводится щелочной тест (проба Ноллера) содовым раствором и время защелачивания определяет интенсивность кислотообразования (в норме составляет 20-25 минут). В данном случае проба Ноллера меньше 10 минут, что определяет резко повышенную интенсивность кислотообразования и декомпенсированное ощелачивание в антральном отделе желудка (рН в антральном отделе в норме должен соответствовать слабокислой с рН-5.0)

Анацидное состояние натощак (базальный период) и гиперацидное в стимулированный гистамином период, может свидетельствовать об очаговом атрофическом процессе слизистой оболочки желудка.

Изучение секреторной функции слизистой желудка методом рН-метрии у детей и взрослых больных хроническим гастритом и язвенной болезнью по данным ОФД ККО РБ №1-НЦМ

Нами изучено функциональное состояние слизистой желудка 360 больных (282 женщин, 78 мужчин) с хроническим гастритом. Исследование кислотообразующей функции желудка проводилось методом внутрижелудочной пристеночной рН-метрии на аппарате «Гастроскан-5».

При эндоскопическом исследовании обнаружено у 91% больных - поверхностный гастрит, у 9,4% был выявлен атрофический гастрит в равном половом соотношении в старших возрастных группах (старше 50 лет), из них 82% составили лица якутской национальности.

По данным рН-метрии у 80,5% обследованных больных отмечена гиперацидность уже в базальном периоде, у 17,7% - нормацидность и только у 1,7% выявлена пониженная секреция слизистой желудка после субмаксимальной стимуляции гистамином. В 17,8% случаев у больных хроническим гастритом с сопутствующим дуоденогастральным рефлюксом и 11,9% с наличием эрозий в антральном отделе желудка была отмечено непрерывное кислотообразование на гиперацидном уровне секреции.

При атрофических формах гастрита секреция желудка оказалась только в 5,9% пониженной, что является достоверным показателем степени атрофических изменений слизистой желудка.

При исследовании кислотообразующей функции желудка у 50 детей с гастродуоденитом в 88% выявлена гиперацидность и в остальных случаях сохраненная секреция на уровне нормальных показателей.

Нами также обследовано 120 человек (79 - мужчин, 42 –женщины) с язвенной болезнью, проживающих в различных улусах республики. Лиц коренной национальности (якутов) оказалось 39 человек, русских – 66 и представителей других национальностей – 15.

При эндоскопическом исследовании выявлена локализация язвы в желудке у 44 больных, в луковице ДПК – 70 и двойной локализации (в желудке и 12-перстной кишке) – у 6 человек.

Язвенная болезнь желудка выявлена у 52,2 % коренной национальности (якутов) и 47,7 % некоренных жителей (русских и других национальностей).

При исследовании секреторной функции желудка методом внутрижелудочной рН-метрии выявлено гиперацидное состояние у 70 %, нормацидность у 4,5% , гипоацидность у 25% и анацидность у 1 больного. При чем, гипоацидное и анацидное состояния отмечены у 6 лиц якутской и 6 - русской национальности.

Язва луковицы ДПК выявлена у 22,8 % якутов и 77,1 % некоренных жителей. Гиперацидное состояние желудка оказалось у 91,4 % больных, нормацидность – у 1,4 %, гипоацидность -5,7 % и анацидность у 1 больного. Причем, гипоацидное и анацидное состояние наблюдалось у 2 лиц якутской национальности и 3 русских.

Больных с язвенной болезнью с двойной локализацией язвы в желудке и ДПК оказалось 6 человек русской национальности. Кислотообразующая функция желудка у всех была повышенной.

Из выше изложенного материала, можно отметить, что язвенная болезнь наблюдалась чаще у мужчин молодого трудоспособного возраста. Язвенная болезнь с локализацией язвы в желудке у лих якутской национальности выявлена в 52,3 %, в ДПК – 22,8 % . Кислотообразующая функция желудка характеризовалась гиперацидностью в 70 % случаев локализации язвы в желудке, 91,4 % - в ДПК и у всех - при двойной локализации. Случаи гипо – и анацидного состояния наблюдались при язвенной болезни желудка в 27,2 %, при язве ДПК - в 7,1 % без четкого различия по этнической принадлежности.

Проведено 71 исследование суточного мониторирования рН взрослым и детям до 17 лет с различной патологией желудочно-кишечного тракта (27 женщин, 43 мужчины). У больных детей с явлениями эзофагита и хронического гастродуоденита на рН-метрии выявлялось гиперацидное состояние желудка от 18 до 100%, особенно в ночное время исследования, с частыми гастроэзофагеальными рефлюксами у 3 детей (больше 50 раз) с длительностью от 30 минут до 2 часов в ночные часы, что отразилось на показателе повреждения пищевода De Meester от 52,13 до 206,58 при допустимой норме 14,72.

У лиц с язвенной болезнью желудка гиперацидность с рН меньше 1.6 в 70-93% времени исследования отмечена лишь у 4 из 15 больных с небольшим преобладанием в ночные часы сна. Частота гастроэзофагеального заброса кислого в пищевод (ГЭР), их длительность и коэффициент повреждения пищевода соответствовал пределам допустимой нормы. Из лиц же с эрозиями желудка и луковицы ДПК у 5 из 7 человек выявлена гиперацидность 80-100% времени исследования. У 4 человек выявлены патологические ГЭР с высоким индексом повреждения пищевода.

У 12 больных были выявлены патологические ГЭР, часть из них щелочные. Максимальная продолжительность ГЭР составляла 2ч. 14 минут. В 6 случаях имелось резкое повышение показателя повреждения пищевода. В случае исследования пациента без указанной патологии пищевода выявлен значительный патологический ГЭР длительностью более часа с индексом повреждения пищевода De Meester 49,94 при норме 14,72.

Таким образом, исследование кислотообразующей функции слизистой желудка методом рН–метрии и суточного мониторирования дает четкую информацию не только об индивидуальных циклах секреции желудка, но и нарушении моторной функции пищевода, 12-перстной кишки, их клапанном аппарате, длительности агрессивного действия желудочного сока на слизистую пищевода, что играет важную роль в подборе охранительного режима, диеты, в профилактических мероприятиях и лечении желудочно-кишечной патологии.

Тестовые задания

1. Для синдрома пониженной секреции желудочного сока характерно всё перечисленное ниже, кроме:

а) отрыжки воздухом;

б) тошноты по утрам;

в) тяжести в эпигастрии;

г) запоров;

д) снижения аппетита.

2. Какой из приведенных ниже признаков не характерен для синдрома пониженной секреции желудочного сока?

а) отрыжка воздухом, неприятный вкус во рту;

б) тяжесть, давящие и тупые боли в эпигастрии;

в) изжога;

г) нарушение пищеварения (урчание в животе, послабление стула);

д) тошнота по утрам, плохая переносимость мясной пищи.

3. Для синдрома повышенной секреции желудочного сока характерно всё перечисленное ниже, кроме:

а) отрыжки кислым, изжоги;

б) болей в эпигастрии через 1,5— 2я после приёма пищи;

в) запоров;

г) поносов;

д) голодных и ночных болей.

4. Ахилия — это:

а) гипосекреция желудочного сока;

б) полное отсутствие соляной кислоты в желудочном соке;

в) полное отсутствие в желудочном соке соляной кислоты и ферментов.

5. Ахлоргидрия — это:

а) гипосекреция желудочного сока;

б) полное отсутствие соляной кислоты в желудочном соке;

в) полное отсутствие в желудочном соке соляной кислоты и ферментов.

6. Снижение желудочной секреции характерно для всех перечисленных ниже заболеваний, кроме:

а) атрофического гастрита;

б) рака желудка;

в) эрозивного гастродуоденита;

г) заболеваний, протекающих с хронической интоксикацией и гипоксией (инфекции, туберкулёз).

7. Самым надежным диагностическим методом при язвенной болезни является:

а) рентгенологическое исследование;

б) исследование кала на скрытую кровь;

в) эндоскопическое исследование;

г) исследование желудочной секреции;

д) физикальное исследование.

8. Плохо выявляются при ультразвуковом исследовании:

а) очаговые процессы в печени (рак, киста, абсцесс);

б) холелитиаз;

в) гемангиома печени;

г) кисты и абсцессы поджелудочной железы;

д) рак Фатерова сосочка.

9. Конъюгированный (связанный) билирубин образуется в клетках печени с помощью фермента:

а) глюкоронилтрансферазы;

б) лейцинаминопептидазы;

в) кислой фосфатазы;

г) нуклеотидазы;

д) всего перечисленного выше.

10. Повышение содержания в крови несвязанного (свободного) билирубина происходит в результате всех перечисленных ниже метаболических нарушений, кроме:

а) увеличения образования билирубина;

б) снижения захвата билирубина печенью;

в) дефицита глюкоронилтрансферазы в гепатоцитах;

г) расстройства экскреции билирубина печенью;

д) повышения гемолиза эритроцитов.

11. Синдром цитолиза при хроническом гепатите характеризуется повышением в крови:

а) альдолазы;

6) билирубина;

в) трансаминаз, у-глютамилтранспептидазы;

г) холестерина;

д) сывороточного железа.

12. Что из перечисленного ниже не является клиническим проявлением холестатического (билиарного) синдрома при хронических болезнях печени?

а) желтуха;

б) кожный зуд;

в) ксантелязмы;

г) увеличенная печень с бугристой поверхностью;

д) высокий уровень активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови.

13. В диагностике холестатического синдрома имеют значение все перечисленные

ниже показатели, кроме:

а) повышения активности щелочной фосфатазы крови;

б) повышения прямого (связанного) билирубина крови;

в) повышения холестерина;

г) повышения активности γ-глютамилтранспептидазы;

д) повышения непрямого (свободного) билирубина крови.

14. Синдром мезенхимального воспаления характеризуется увеличением в крови:

а) γ-глобулинов;

б) холестерина;

в) активности щелочной фосфатазы;

г) билирубина;

д) альбумина.

15. При гемолитичеокой желтухе имеет место:

а) ретикулоцитоз;

б) повышение неконъюгированного (несвязанного) билирубина;

в) спленомегалия;

г) анемия;

д) все вышеперечисленное.

16. При механической желтухе имеет место всё перечисленное ниже, кроме:

а) ретикулоцитоза;

б) повышения конъюгированного (связанного) билирубина;

в) повышения уровня желчных кислот;

г) кожного зуда;

д) обесцвеченного кала.

17. Секрецию панкреатического сока наиболее активно стимулируют:

а) соматостатин;

б) гастрин;

в) секретин;

г) холецистокинин;

д) верно в и г.

18. Креаторея наблюдается при:

а) ахилии;

б) гнилостной диспепсии;

в) недостаточности внешней секреции поджелудочной железы;

г) верно а и б;

д) верно все вышеперечисленное.

19. Компьютерная томография позволяет выявить:

а) опухоли брюшной полости;

б) кисты поджелудочной железы;

в) дивертикулы кишечника;

г) верно а и б;

д) верно все вышеперечисленное.

20.Что такое изостенурия?

а) снижение относительной плотности мочи менее 1025;

б) относительная плотность мочи в пределах 1015—1020;

в) относительная плотность мочи в пределах 1010—1012;

г) относительная плотность мочи ниже 1005.

21. Что такое поллакиурия?

а) боли, рези при мочеиспускании;

б) учащенное мочеиспускание малыми порциями;

в) учащенное мочеиспускание в ночное время;

г) недержание мочи;

д) отсутствие мочеиспускания при позывах на него.

22. Высокая относительная плотность мочи (1030—1050) характерна для:

а) хронического нефрита;

б) пиелонефрита;

в) сахарного диабета;

г) несахарного диабета;

д) сморщенной почки.

23. Принцип пробы Зимницкого состоит:

а) в динамическом наблюдении за количеством выделяемой мочи;

б) в динамическом наблюдении за относительной плотностью мочи в течение суток;

в) в определении объема выделенной мочи в течение дня и в течение ночи;

г) в определении связи диуреза с режимом дня.

24. На основании пробы Зимницкого можно судить:

а) о функции мочеобразования;

б) о функции поддержания водного и электролитного балансов;

в) о концентрационной функции почек;

г) о секреторной функции почек.

25. Что представляет собой анализ мочи по 3имницкому?

а) определение белка в 1 мл мочи;

б) определение относительной плотности и количества мочи в 8 порциях, собранных за сутки с 3-часовым интервалом;

в) определение количества лейкоцитов, эритроцитов и цилиндров в 1 мл мочи;

г) определение количества лейкоцитов, эритроцитов и цилиндров, выделившихся с мочой за 1 мин;

д) определение количества лейкоцитов, эритроцитов и цилиндров, выделившихся с мочой за 1 сут.

26. Проба Зимницкого при хронической почечной недостаточности характеризуется:

а) уменьшением общего количества суточной мочи;

б) низкой относительной плотностью во всех порциях мочи;

в) преобладанием ночного диуреза над дневным;

г) неравномерным выделением мочи на протяжении суток;

27. Анализ мочи по Зимницкому позволяет оценить:

а) клубочковую фильтрацию;

б) концентрационную способность почек;

в) азотвыделительную функцию почек.

28. Что представляет собой анализ мочи по Нечипоренко?

а) определение белка в 1 мл мочи;

б) определение относительной плотности и количества мочи в 8 суточных порциях, собранных с 3-часовым интервалом;

в) определение количества лейкоцитов, эритроцитов в 1 мл мочи;

г) определение количества лейкоцитов, эритроцитов, цилиндров, выделившихся с мочой за 1 мин;

д) определение количества лейкоцитов, эритроцитов, цилиндров, выделившихся с мочой за сутки.

29. Предельно допустимое количество лейкоцитов в 1 мл, по данным пробы Нечипоренко, в норме:

а) 500;

б) 1000;

в) 2000;

г) 4000;

д)10000.

30. Предельно допустимое количество эритроцитов в 1 мл мочи, по данным пробы Нечипоренко, в норме:

а) 250;

б) 500;

в) 1000;

г) 2000;

д) 5000.

31. Для какого из перечисленных заболеваний характерно появление в моче белка Бенс-Джонса?

а) для хронического пиелонефрита;

б) для амилоидоза;

в) для миеломной болезни;

г) для эритремии;

д) для подагры.

32. Какая минимальная величина микробного числа в 1 мл мочи свидетельствует об истинной бактериурии, имеющей диагностическое значение?

а) 10000;

б) 20000;

в) 40000;

г) 100000;

д) 250000.

33. Чем из перечисленного ниже не может быть обусловлена протеинурия внепочечного происхождения?

а) распадом клеток при заболевании мочевыводящих путей и мочевого пузыря;

б) распадом форменных элементов крови при значительных эритроцитуриях и лейкоцитуриях;

в) распадом сперматозоидов при длительном стоянии мочи;

г) неспособностью проксимальных канальцев почек реабсорбировать белок.

34. Что представляют собой клетки Штенгеймера-Мальбина?

а) лейкоциты крови с токсической зернистостью;

б) выщелоченные эритроциты в моче;

в) патологически измененные лейкоциты мочи с движущимися в цитоплазме гранулами;

г) нейтрофилы крови с патологическими включениями в цитоплазме;

д) скопление кубического эпителия в моче.

35. Какой из перечисленных ниже лабораторных методов исследования позволяет дифференцировать лейкоцитурию вследствие цистита или уретрита от лейкоцитурии почечного происхождения?

а) анализ мочи по Нечипоренко;

б) анализ мочи по Зимницкому;

в) посев мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам;

г) трехстаканная проба;

д) определение бактериального числа мочи.

36. Какие из перечисленных цилиндров могут обнаруживаться в норме?

а) гиалиновые;

б) лейкоцитарные;

в) зернистые;

г) восковидные;

д) эритроцитарные.

37. Наличие активных лейкоцитов в моче является следствием:

а) воспалительного процесса в мочевых путях;

б) снижения удельной плотности мочи;

в) пиурии;

г) наличия скрытой гематурии;

д) глюкозурии.

38. Характер гематурии, наблюдаемой при раке предстательной железы:

а) инициальная гематурия;

б) терминальная гематурия;

в) тотальная гематурия.

39. Характер гематурии, наблюдаемой при уретритах:

а) инициальная гематурия;

б) терминальная гематурия;

в) тотальная гематурия.

40. Изолированная лейкоцитурия в мочевом осадке наиболее характерна для:

а) хронического гломерулонефрйта;

б) злокачественной артериальной гипертензии;

в) волчаночного нефрита;

г) хронического пиелонефрита;

д) тромбоцитопенической пурпуры.

41. Что представляет собой анализ мочи по Аддису-Каковскому?

а) определение белка в 1 мл мочи;

б) определение относительной плотности и количества мочи в 8 порциях, собранных за сутки с 3-часовым интервалом;

в) определение количества лейкоцитов, эритроцитов, и цилиндров в 1 мл мочи; г) определение количества лейкоцитов, эритроцитов, цилиндров, выделившихся с мочой за 1 мин;

д) определение количества лейкоцитов, эритроцитов, цилиндров, выделившихся с мочой за 1 сут.

42. С помощью какого из перечисленных ниже методов исследования определяется клубочковая фильтрация?

а) клиренс эндогенного креатинина;

б) экскреторная урография;

в) сцинтиграфия почек;

г) клиренс фенолрота;

д) УЗИ почек.

43. Какая из перечисленных ниже проб позволяет определить клубочковую фильтрацию?

а) Зимницкого;

б) Нечипоренко;

в) Реберга;

г) Аддиса-Каковского;

д) проба с преднизолоном.

44. Какая из перечисленных ниже проб позволяет оценить концентрационную способность почек?

а) Нечипоренко;

б) Аддиса-Каковского;

в) Зимницкого;

г) Реберга;

д) проба с преднизолоном.

45. Какой из перечисленных ниже изотопов используется для радиоизотопной ренографии?

а) таллий 201;

б) иод 131;

в) технеций 99;

г) золото 98;

д) галлий 67.

46. УЗИ почек позволяет определить:

а) кровоток в каждой почке;

б) секреторно-экскреторную функцию каждой почки;

в) клубочковую фильтрацию;

г) размеры и форму чашечно-лоханочной системы каждой почки;

д) канальцевую реабсорбцию.

47. Сканирование почек позволяет определить все указанные ниже показатели, кроме:

а) размеров почек;

б) формы и контуров почек;

в) нефункционирующих участков паренхимы;

г) выделительной функции почек;

48. Какой из перечисленных ниже методов не позволяет оценить размеры и форму чашечно-лоханочной системы почек?

а) экскреторная урография;

б) радиоизотопная ренография;

в) УЗИ почек;

г) компьютерная томография почек.

49. Отечный синдром при остром гломерулонефрите обусловлен всеми перечисленными ниже причинами, кроме:

а) повышения реабсорбции натрия;

б) увеличения объема циркулирующей крови;

в) вторичного гиперальдостеронизма;

г) снижения онкотического давления при массивной протеинурии;

д) повышения уровня белка в сыворотке крови.

50. Какой из перечисленных ниже признаков не характерен для нефротического синдрома?

а) суточная протеинурия более 3,5 г/сут;

б)гипопротеинемия;

в) диспротеинемия;

г) отеки;

д) повышение креатинина.

51. Какое из перечисленных ниже изменений в анализе мочи наиболее характерно для нефротического синдрома?

а) протеинурия свыше 3,5 г/сут;

б) уменьшение относительной плотности мочи;

в) лейкоцитурия;

г) протеинурия менее 1 г/сут;

д) появление «активных» лейкоцитов.

52. Какая минимальная величина суточной протеинурии характерна для нефротического синдрома?

б) 2,5 г;

в) 3,5 г;

г) 4,5 г;

д) 5,0 г.

53. Какие из указанных лабораторных изменений характерны для нефротического синдрома?

а) повышение содержания холестерина в крови;

б) снижение содержания холестерина в крови;

в) снижение клиренса креатинина;

г) повышение содержания креатинина в крови;

д) повышение содержания мочевой кислоты в крови.

54. Основная причина развития диспротеинемии при нефротическом синдроме:

а) преимущественное увеличение катаболизма альбуминов;

б) уменьшение синтеза альбуминов в печени;

в) альбуминурия.

55. Поражение какой структуры почки является первичным при нефротическом синдроме?

а) клубочков;

б) канальцев;

в) почечных артерий;

г) интерстиция;

д) чашечно-лоханочного аппарата.

56. Какой синдром характеризуется наличием следующих признаков: отеки, высокая протеинурия, гипопротеинемия, диспротеинемия, гиперхолестеринемия?

а) мочевой;

б) нефротический;

в) гипертонический;

г) синдром хронической почечной недостаточности;

57. К развитию отеков при нефротическом синдроме без хронической почечной недостаточности (ХПН) приводят все указанные ниже причины, кроме;

а) повышения сосудистой проницаемости;

б) снижения онкотического давления плазмы;

в) гиперальдостеронизма;

г) повышения гидростатического давления в сосудах;

д) уменьшения клубочковой фильтрации.

58. Гипертонический синдром при остром гломерулонефрите обусловлен всеми перечисленными ниже факторами, кроме:

а) задержки натрия;

б) задержки воды;

в) активации ренин-ангиотензивной системы;

г) угнетения симпатико-адреналовой системы.

59. Основная причина злокачественной артериальной гипертонии при ХПН:

а) увеличение циркулирующих глюкокортикостёройдбй';

б) увеличение циркулирующих катехоламинов;

в) тромбоз почечных артерий;

г) увеличение продукции ренина и образования ангиотензина.

60. Механизм действия альдостерона на почку:

а) уменьшает проницаемость дистальных канальцев для воды;

б) увеличивает реабсорбцию натрия и секрецию калия в дистальных канальцах;

в) уменьшает реабсорбцию натрия и секрецию калия в дистальных канальцах;

г) повышает секрецию ренина юкстагломерулярным аппаратом;

д) уменьшает клубочковую фильтрацию.

61. Величина клубочковой фильтрации по клиренсу эндогенного креатинина в норме составляет:

а) 20—40 мл/мин;

б) 40-60 мл/мин;

в) 80-120 мл/мин;

г) 160-200 мл/мин;

д) 200-300 мл/мин.

62. Какова минимально допустимая в норме величина колебаний относительной плотности порций мочи в анализе мочи по Зимницкому?

а) 5;

б) 8;.

в) 12;

г) 20;

д) 25.

63. Азотвыделительная функция почек оценивается по результатам определения:

а) реатинина, мочевины в плазме крови;

б) белка в 1 мл мочи;

в) суточной протеинурии;

г) канальцевой реабсорбции;

д) общего белка и белковых фракций.

64. Концентрационная функция почек оценивается по результатам определения:

а) креатинина, мочевины в плазме крови;

б) количества белка в моче;

в) плотности мочи;

г) количества лейкоцитов в 1 мл мочи;

д) количества эритроцитов в 1 мл мочи.

65. Причиной развития ХПН является:

а) хронический пиелонефрит;

б) хронический гломерулонефрит;

в) гипертоническая болезнь;

г) системные заболевания;

д) все вышеперечисленные заболевания.

66. Уменьшение клубочковой фильтрации вызывают все перечисленные ниже факторы, кроме:

а) снижения АД;

б) повышения онкотического давления плазмы;

в) снижения онкотичеекого давления плазмы;

г) уменьшения количества функционирующих нефронов.

67. Какое из перечисленных заболеваний сердечно-сосудистой системы наиболее часто способствует развитию ХПН?

а) гипертоническая болезнь;

б) миокардит;

в) перикардит;

г) миокардиодистрофия;

д) инфаркт миокарда.

68. Какое из перечисленных изменений органов дыхания наиболее характерно для ХПН в стадии развернутых клинических проявлений?

а) поликистоз легких;

б) спонтанный пневмоторакс;

в) бронхиальная астма;

г) интерстициальный отек легких;

д) бронхоэктатическая болезнь.

69. Содержание калия в крови в норме:

а) 0,04—0,1ммоль/Лг

б) 2,3-2,8 ммоль/л;

в) 3,6—5,4ммоль/л;

г) 90—110 ммоль/л;

д) 130—150 ммоль/л.

70. Верхняя граница нормы для содержания мочевины в крови;

а) 0,01 ммоль/л;

б) 0,1 ммоль/л;

в) 5,4 ммоль/л;

г) 8,3 ммоль/л;

д) 29 ммоль/л.

71. Верхняя граница нормы для содержания креатинина в крови:

а) 0,01 ммоль/л;

б) 0,1 ммоль/л;

в) 5,4 ммоль /л;

г) 8,3 ммоль /л;

д) 29 ммоль /я.

72. Наиболее точно отражают степень ХПН показатели:

а) мочевины;

б) остаточного азота;

в) креатинина;

г) калия.

73. Изменения ЭКГ, наиболее характерные для гиперкалиемии при ХПН:

а) отрицательные зубцы Т;

б) высокие остроконечные зубцы Т;

в) появление экстрасистол;

г) патологические зубцы Q

д) подъем сегмента SТ над изолинией.

Ответы

1. г

2. в

3. г

4. в

5. б

6. в

7. в

8. в, д

9. а

10. в

11. в

12. г

13. д

14. а

15. д

16. а

17. в

18. в

19. г

20. в

21. б

22. в

23. б, в

24. в, г

25. б

26. б, в

27. б

28. в

29. в

30. в

31. в

32. г

33. в

34. в

35. г

36. а

37. а

38. а

39. а

40. г

41. г

42. а

43. в

44. в

45. б

46. г

47. г

48. г

49. д

50. д

51. а

52. в

53. а

54. в

55. а, б

56. б

57. г

58. г

59. г

60. б

61. б

62. б

63. а

64. в

65. д

66. а

67. а

68. г

69. в

70. в

71. б

72. а, в

73. б

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие виды исследований включает функциональная диагностика болезней желудка?

2. Какими методами осуществляется исследование секреторной функции желудка?

3. На чем основан метод суточного мониторирования рН?

4. Как проводится суточное мониторирование рН желудочного содержимого?

5. Какие основные показатели определяются при суточном мониторировании рН?

6. Что такое базальная секреция? Каковы нормальные значения рН

тела желудка?

7. Что такое ощелачивающая функция антрального отдела. Как определить ее состояние?

8. Можно ли при суточном мониторировании рН выявлять моторные нарушения верхних отделов пищеварительного тракта?

9. Какими способами извлекается желудочное содержимое для проведения титрационного метода исследования?

10. Какие показатели желудочной секреции определяются титрационными методами?

11. Из каких этапов состоит фракционный способ исследования?

12. Перечислите, какие применяются парентеральные раздражители?

13. Перечислите, какие применяются энтеральные раздражители, какие наиболее распространены?

14. Что такое проба Кея?

15. Что такое проба Лямблинга?

16. Как проводится желудочное зондирование по Лепорскому?

17. Что такое часовая базальная секреция?

18. Что такое часовое напряжение секреции?

19. Как оцениваются показатели кислотности при фракционном методе исследования?

20. Назовите нормальные цифры общей кислотности, свободной и связанной соляной кислоты.

21. Что такое дебит-час свободной соляной кислоты, кислотной продукции и каковы его нормы?

22. Каково диагностическое значение исследования физических свойств желудочного содержимого?

23. Перечислите беззондовые методы исследования секреторной функции.

24. На чем основано определение протеолитической активности желудочного содержимого?

25. О чем говорит присутствие молочной кислоты в желудочном

содержимом?

26. На чем основана реакция определения молочной кислоты?

27. Опишите схему и направление тока желчи при нормальном желчевыделении. Расскажите о функции сфинктеров Одди, Люткенса, Мирицци.

28. Перечислите известные Вам методы исследования функции печени, желчевыводящих путей. Какие из перечисленных методов предназначены для изучения функции и структуры (преимущественно) печени и желчевыводящих путей? Какие методы можно отнести к функциональным?

29. Перечислите задачи, которые решаются в ходе фракционного дуоденального зондирования (ФДЗ).

30. Фракционное хроматическое дуоденальное зондирование (ФХДЗ), его особенности и значение.

31. Значение I фазы ФХДЗ.

32. Перечислите известные Вам холецистокинетики — стимуляторы сокращения желчного пузыря, вводимые интрадуоденально и парентерально.

33. Значение II фазы ФХДЗ. Зависимость ее продолжительности от качества вводимого стимулятора.

34. Значение III фазы ФХДЗ (Объем выделяемой желчи, время ее выделения).

35. Значение IV фазы ФХДЗ (объем пузырной желчи, скорость ее выделения, характер выделения, общее время опорожнения желчного пузыря, понятие об остаточной желчи).

36. Значение V фазы ФХДЗ. Определение функционального состояния сфинктера Мирицци.

37. Значение VI фазы ФХДЗ. Выбор стимулятора для этой фазы.

38. Перечислите и охарактеризуйте физические свойства желчи.

39. Значение микроскопии желчи (форменные элементов, слизи, кристаллов, паразитов и т. д.).

40. Значение биохимического исследования желчи (показатели билирубина, холестерина, холевой кислоты, фосфолипидов, липидного комплекса в норме и в патологии).

41. Значение бактериологического исследования желчи.

42. Чем проявляется гиперкинез желчного пузыря при зондировании?

43. Чем проявляется гипокинез желчного пузыря при зондировании?

44. Как происходит обмен билирубина в норме?

45. Как изменяется обмен билирубина при различных желтухах:

надпеченочной, печеночной, подпеченочной?

46. Исследование белкового обмена. Значение определения белковых фракций сыворотки крови, альбумин-глобулинового коэффициента.

47. Перечислите известные Вам осадочные пробы. Каково их значение? Назовите их нормальные показатели.

48. Исследование жирового обмена. Какие биохимические исследования крови отражают уровень жирового обмена?

49. Исследование углеводного обмена. Значение пробы с галактозой.

50. Исследование ферментов сыворотки крови.

51. Как определяется состояние антитоксической функции печени? В чем смысл пробы с гиппуровой кислотой?

52. Как изучается выделительная функция печени?

53. Какие изменения в желчи характерны для воспалительного процесса?

54. Какие изменения в желчи говорят о предрасположенности к камнеобразованию?

55. Определение способности почек к осмотическому разведению и концентрированию мочи.

56. Анализ мочи по Зимницкому, проба Реберга.

57. Понятие о протеинурии и качественная реакция определения белка.

58. Нарушения диуреза.

59. Пробы Нечипоренко, Томпсона и Реберга.

60. Пробы Нечипоренко, Каковского-Аддиса, Реберга.

61. Анализ мочи на уробилин и желчные пигменты.

62. Ультра звуковое исследование почек

63. Показания компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии.

Литература

1. , . Лабораторная и инструментальная диагностика заболеваний внутренних органов. –М. «Изд. БИНОМ». 1999., с. 621.

2. , . Клиническая оценка биохимических показателей при заболеваниях внутренних органов. – Киев. 19с.

3. , , . Биохимические исследования в клинике. – Элиста: Джангар. 19с.

4. . Лабораторные методы исследования в клинике: справочник. – М. 19с.

5. , . Клиническая лабораторная диагностика: справочник для врачей. – СПб: Гиппократ, 19с.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 |