Для вертикального круга рен определяют в диапазоне углов наклона трубы ±10° через интервал 2°.

3.2.11 Проверка работы компенсатора должна выполняться для теодолитов, имеющих самоустанавливающийся отсчетный индекс вертикального круга.

Для проверки выбирают какую-либо визирную цель и устанавливают теодолит на штативе так, чтобы один из подъемных винтов подставки был расположен в направлении визирной цели. Горизонтируют прибор по уровню при алидаде горизонтального круга и производят отсчет по вертикальному кругу. Действуя подъемным винтом подставки, наклоняют теодолит на g (наклон задают по вертикальному кругу), где g – угол, соответствующий диапазону работы компенсатора.

Наводят зрительную трубу на ту же точку и берут второй отсчет по вертикальному кругу.

Наклоняют ось вращения алидады на g, но в противоположную сторону, берут третий отсчет. При нормальной работе компенсатора разность между отсчетами должна оставаться в допустимых пределах. Проверку повторяют 2–3 приемами. Среднее значение разности, отнесенное к 1¢ наклона оси, характеризует систематическую погрешность компенсации.

У электронных теодолитов проводят проверку датчика углов наклона аналогично описанному выше с той лишь разницей, что отсчеты по вертикальному кругу считывают с цифрового табло.

3.2.12 Для проверки совпадения визирной оси оптического центрира с вертикальной осью вращения теодолит устанавливают на штатив, закрепляют становым винтом и тщательно горизонтируют. Под штатив кладут лист бумаги с нанесенной на ней точкой или крестом.

Окуляр оптического центрира устанавливают на резкое изображение перекрестия (или кольца), а перемещением объектива добиваются резкого изображения точки, отмеченной на листе бумаги. Передвижением листа в нужном направлении добиваются совмещения точки на листе с перекрестием сетки оптического центрира.

Поворачивают дважды верхнюю часть теодолита на 120° и отмечают проекции сетки при каждом его положении на листе точки. Несовпадение полученных точек при повороте алидады теодолита характеризует точность работы и юстировки центрира.

3.2.13 Контрольные измерения горизонтальных углов проводят с целью оценки средней квадратической погрешности горизонтального (тb) и вертикального (тa) углов.

Порядок определения значений тb и тa и формулы для вычислений - в соответствии с ГОСТ . При измерении горизонтального угла b, выбираемого в пределах (90+30)о, делают 6 независимых приемов на симметричных (для оптических теодолитов) или произвольных (для электронных теодолитов ) установках лимба. При измерении вертикального угла a (зенитного расстояния Z) выбирают три угла в пределах ±30о (60¸120)о и производят три независимых приема.

4 ПОВЕРКА НИВЕЛИРОВ

4.1 Операции поверки нивелиров

4.1.1 При проведении поверки нивелиров выполняются операции, указанные в табл.3.

Таблица 3

Операции поверки | Номера пунктов инструкции | Обязательность проведения |

1 | 2 | 3 |

1. Проверка внешнего состояния и комплектности | 4.2.1 | Да |

2. Опробование | 4.2.2 | Да |

3. Проверка установочных уровней | 4.2.3 | Да |

4. Проверка правильности установки сетки нитей зрительной трубы | 4.2.4 | Да |

5. Определение угла i | 4.2.5 | Да |

6. Проверка диапазона и погрешности работы компенсатора | 4.2.6 | Для нивелиров с компенсатором |

7. Проложение контрольного хода | 4.2.7 | Да, для нивелиров, применяемых в нивелировании I, II классов; для остальных приборов - в случае, если это предусмотрено техническим проектом на выполнение нивелирных работ |

4.1.2 Периодичность проведения операций поверки - в соответствии с требованиями «Инструкции по нивелированию I, II, III и IV классов».

4.2 Проведение операций поверки

4.2.1. Проверку внешнего состояния и комплектности нивелира производят осмотром. При этом проверяют:

- чистоту оптических деталей зрительной трубы;

- контрастность и четкость изображения нитей сетки, концов пузырька контактного уровня и отсчетной шкалы микрометра;

- отсутствие коррозии и дефектов на приборе, которые могут затруднить работу с прибором;

- комплектность нивелира, которая должна соответствовать указанной в паспорте нивелира..

4.2.2. Проверку работоспособности нивелира и взаимодействие его подвижных узлов производят опробованием. При опробовании обращают внимание на:

- исправность всех частей нивелира;

- отсутствие качаний в подъемных, наводящих и закрепительных винтах;

- плавность вращения окуляра, головки, перемещающей фокусирующую линзу, элевационного винта и барабана оптического микрометра;

- исправность зеркала подсветки уровня и крепления всех подвижных частей нивелира и стопорных винтов;

- работоспособность юстировочных винтов, которые должны занимать среднее положение.

При проверке нивелира с компенсатором необходимо убедиться, что подвесная система компенсатора и демпфер функционируют. При проверке цифровых нивелиров контролируют работоспособность табло и программ, предусмотренных для микропроцессора.

При опробовании проверяют исправность штатива, надежность закрепления винтов и гаек на штативе; убеждаются, подходит ли становой винт к нивелиру. Для этого нивелир устанавливают на штатив и приводят его в рабочее положение; наводят трубу на рейку и запоминают по ней отсчет. Затем слегка нажимают на головку штатива, после чего опять отсчитывают по рейке. При устойчивом штативе отсчеты по рейке и положение пузырька отличаются от первоначального в пределах точности отсчитывания. При поверке нивелира с компенсатором при легком постукивании по штативу отсчет по рейке не должен изменяться. Если отсчеты различаются, то следует установить и устранить причины этого явления.

4.2.3 Проверку установочных уровней производят аналогично тому, как изложено для теодолитов (см. п. 3.2.3).

4.2.4 Проверку правильности установки сетки нитей производят для того, чтобы убедиться, что вертикальная нить сетки при среднем положении пузырька уровня совпадает с отвесной линией, а ось биссектора (горизонтальная нить сетки) перпендикулярна к вертикальной оси нивелира. Проверку выполняют следующим образом. На удалении 10‑15 м от нивелира подвешивают отвес. Приводят нивелир в рабочее положение и наводят вертикальную нить сетки на нить отвеса. Если один конец вертикальной нити сетки отклоняется от нити отвеса более чем на 0,5 мм (определяется при помощи линейки), то установку сетки нитей исправляют.

После юстировки положения сетки проверку повторяют, чтобы убедиться, что вертикальная нить установлена правильно. Перпендикулярность горизонтальной нити сетки к вертикальной оси нивелира типа Н-05 проверяют следующим образом. Приводят нивелир в рабочее положение (горизонтируют), наводят точкой а (рис.1) горизонтальной нити сетки на четко видимую цель, находящуюся на расстоянии около 10 м от нивелира, точно совмещают изображения концов пузырька контактного уровня и отсчитывают по шкале оптического микрометра с точностью до 0,1 деления (отсчет по шкале микрометра должен быть на участке шкалы, близком к отсчету 50). Наводят на ту же цель точки б, в, г горизонтальной нити и биссектора и аналогично предыдущему отсчитывают по шкале микрометра.

Рис. 1.

Вид поля зрения окуляра нивелира Н-05

Если разность между полусуммами ![]() более двух делений шкалы микрометра, то нивелир нуждается в замене сетки нитей.

более двух делений шкалы микрометра, то нивелир нуждается в замене сетки нитей.

Проверку установки горизонтальной нити сетки у нивелиров типов Н-3 и Н-10 производят следующим образом. Приводят нивелир в рабочее положение, наводят краем горизонтальной нити на четко видимую цель, находящуюся на удалении около 10 м от нивелира. Медленно перемещают в горизонтальной плоскости зрительную трубу наводящим винтом и следят, не отклоняется ли горизонтальная нить с выбранной цели. При отклонениях более 2 мм выполняют юстировку сетки нитей.

4.2.5 Для проверки правильности установки цилиндрического уровня необходимо соблюдать два условия:

а) отвесная плоскость, проходящая через ось уровня, должна быть параллельна отвесной плоскости, проходящей через визирную ось зрительной трубы;

б) проекция на отвесную плоскость угла между осью уровня и визирной осью трубы (угол i) должна быть не более установленной величины.

Примечание. У нивелиров с компенсатором угол i - это угол между горизонтальной плоскостью и визирной осью трубы.

Для проверки первого условия нивелир устанавливают в 50 м от рейки, при этом один подъемный винт подставки должен быть направлен в сторону рейки. Тщательно горизонтируют прибор, совмещая элевационным винтом концы пузырька уровня; вводят в биссектор сетки один из штрихов рейки и записывают отсчет по шкале микрометра.

Далее подъемными винтами дают боковой наклон оси прибора (примерно на два полных оборота винта), следя при этом, чтобы штрих рейки оставался в биссекторе, а отсчет по шкале микрометра не изменялся. Те же операции необходимо проделать при боковом наклоне оси в противоположную сторону. Если в обоих случаях концы пузырька уровня остаются в совмещенном положении или смещаются в обоих случаях идентично, установка уровня считается правильной. В противном случае должна быть выполнена юстировка уровня с помощью боковых юстировочных винтов.

Определение угла i нивелира следует проводить одним из следующих способов:

1) нивелированием вперед,

2) нивелированием из середины в сочетании с нивелированием вперед, и

3) нивелированием с различными плечами.

Количество приемов измерений в любом способе должно быть не менее трех. Окончательное значение угла i не должно превышать 10² для всех типов нивелиров.

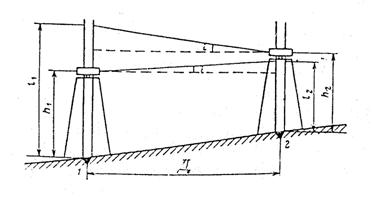

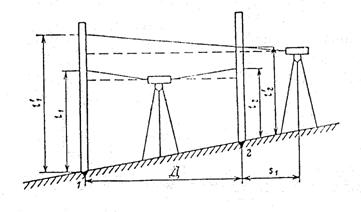

Способ нивелирования вперед основан на принципе двойного нивелирования двух точек 1 и 2, закрепленных на местности костылями или кольями на расстоянии (50±10) м (рис.2).

Нивелир устанавливают над одной из точек, приводят его в рабочее положение, измеряют рулеткой высоту h1 визирной оси трубы над точкой 1 с оценкой до 1 мм и берут отсчет l2 по рейке, установленной в точке 2. Меняют местами нивелир и рейку, повторяют описанные выше действия, получают высоту h2 и отсчет l1.

Рис. 2

Взаимное расположение нивелира и реек при определении угла i

по способу нивелирования вперед

Значение угла i вычисляют по формуле:

где Д – расстояние между точками 1 и 2.

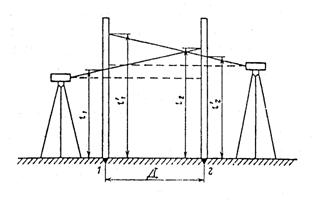

Угол i по способу нивелирования из середины в сочетании с нивелированием вперед определяют в такой последовательности. Линию длиной 40–60 м закрепляют кольями, на которых устанавливают рейки в точках 1 и 2 (рис. 3). Нивелир устанавливают между точками 1 и 2 на равном расстоянии от них и приводят в рабочее положение, берут отсчеты по рейкам l1 и l2. Переносят нивелир в точку, удаленную от точки 2 на 5–10 м (Д1), и берут отсчеты l1¢¢ и l2¢. Значение угла i вычисляют по формуле

Рис. 3.

Взаимное расположение нивелира и реек при определении угла i

по способу нивелирования из середины в сочетании с нивелированием вперед

Рис. 4.

Взаимное расположение нивелира и реек при определении угла i

по способу нивелирования с разными плечами

При третьем способе определения угла i (нивелирования с различными плечами) линию длиной (50±10) м закрепляют костылями и определяют превышение между ними с двух

станций. Нивелир устанавливают на расстоянии 3–5 м от рейки на продолжении створа 1–2 (рис. 4). Производят отсчет l1 по ближайшей рейке и, изменив фокусировку трубы, производят отсчет l2 по дальней рейке. Сохраняя фокусировку трубы, устанавливают нивелир на расстоянии 3–5 м от второй рейки на продолжении створа 2–1. Производят отсчеты l1¢ по дальней рейке и l2¢ по ближней рейке. Угол i вычисляют по формуле i = Xr / Д, где

![]()

Примеры определения угла i приведены в приложении 4.

4.2.6 Проверка работоспособности компенсатора нивелира должна включать: определение систематической погрешности компенсации и диапазона работы.

В полевых условиях погрешность работы компенсатора sк определяют следующим образом.

Нивелир располагают в середине створа между двумя рейками, установленными по уровню и укрепленными с помощью рейкодержателей.

Наблюдения выполняют сериями, общее число которых должно быть не менее 2. Перед взятием отсчетов по рейкам оси нивелира задают наклоны I–V (рис.5) подъемными винтами.

I II III IV V

|  |  |  |  |

Рис. 5.

Положение пузырька установочного уровня

при наклоне оси нивелира подъемными винтами

В каждой серии для каждого наклона оси определяют превышение по основной и дополнительной шкалам реек. У двухсторонних реек - по черной и красной сторонам. Перед каждой серией изменяют высоту прибора.

Для высокоточных нивелиров проверку выполняют при расстояниях между рейками 10, 50 м; для точных нивелиров – 10 и 75 м; для технических – 100 м.

Систематическую погрешность компенсации sк на 1' наклона оси нивелира вычисляют по формуле

,

,

где hn, h0 – превышения, полученное при наклоне оси нивелира и при n=0;

Д - расстояние до рейки.

Пример проверки качества работы компенсатора нивелира в полевых условиях приведен в рекомендуемом приложении 5.

4.2.7 Контрольный нивелирный ход прокладывают с целью проверки работоспособности и точности измерений нивелира в целом. Рекомендуемая длина хода 1-1.5 км. Превышение между реперами, закрепляющими контрольный ход на местности, должны быть известны с погрешностью не более 1/3 тh; где тh - допустимая средняя квадратическая погрешность нивелирования поверяемым прибором на 1 км двойного хода.

Нивелирный ход прокладывают по методике, регламентируемой «Инструкцией по нивелированию I, II, III и IV классов» для нивелиров, аналогичных по точности поверяемому. Сумма превышений в контрольном ходе ![]() изм, полученная поверяемым нивелиром, должна удовлетворять условию

изм, полученная поверяемым нивелиром, должна удовлетворять условию

![]() изм ≤3тh

изм ≤3тh ![]() ,

,

где L – длина хода в км;

тh - допустимая погрешность нивелирования на 1 км двойного хода;

hо - эталонное значение превышения.

Для высокоточных нивелиров допускается проложение замкнутого хода с оценкой результата по его невязке.

5 ПОВЕРКА НИВЕЛИРНЫХ РЕЕК

5.1 Операции поверки

5.1.1 При проведении технологической поверки нивелирных реек должны выполняться операции, указанные в табл.4.

Таблица 4

Операции поверки | Номер пункта инструкции | Обязательность проведения |

1. Проверка внешнего состояния и опробование | 5.2.1 | Да |

2. Проверка правильности установки уровня на рейке | 5.2.2 | У реек с уровнем |

3. Определение средней длины метровых интервалов | 5.2.3 | Да |

4. Определение разностей высот нулей шкал | 5.2.4 | У реек двухсторонних и с двумя шкалами на одной стороне |

5. Определение стрелки прогиба рейки | 5.2.5 | Только у деревянных реек |

Периодичность операций поверки реек указывается в Инструкции по нивелированию I, II, III и IV классов.

5.2 Проведение операций поверки реек

5.2.1 Внешний осмотр и опробование.

При внешнем осмотре реек обращают внимание на качество окраски штрихов и оцифровки реек, а также на равномерность и чистоту красочных покрытий. На рабочей поверхности реек не должно быть больших пятен, царапин и отслаивания краски, затрудняющих взятие отсчетов по рейке. Крепление ручек, круглого уровня и пяток реек должно быть надежным. Между корпусом и пяткой рейки не должно быть щелей. У инварных реек проверяют натяжение инварной полосы. По эксплуатационной документации проверяют наличие принадлежностей в комплекте реек.

При опробовании проверяют работоспособность и надежность фиксации фурнитуры складных реек.

5.2.2 Проверка правильности установки круглого уровня на рейке.

Правильность установки круглого уровня на рейке проверяют при помощи вертикальной нити сетки трубы нивелира или теодолита.

Рейку устанавливают на расстояниим от нивелира. Приводят вертикальную ось прибора в отвесное положение при помощи уровня и по команде наблюдателя устанавливают рейку так, чтобы ее ребро точно совпадало с вертикальной нитью сетки. Юстировочными винтами круглого уровня, установленного на рейке, приводят пузырек на середину ампулы. После этого поворачивают рейку на 900 и повторяют проверку. Во время проверки рейку следует поддерживать при помощи рейкодержателя штатива или прислонять ее к какому-либо предмету (столбу, забору).

Деревянные рейки допускается проверять по отвесу, подвешенному с помощью укрепленного на рейке кронштейна.

5.2.3 Контрольное определение длин метровых интервалов рейки в полевых условиях производят при помощи контрольной линейки.

При исследовании деревянных реек края шашечных делений, по которым будут производить отсчитывание, отмечают тонкими штрихами при помощи металлической линейки и остро отточенного карандаша. Исследуемую деревянную рейку кладут горизонтально. Интервалы шкалы 1-10, 10-20, 20-29, 48-57, 57-67 и 67-76 измеряют сначала в прямом, а затем в обратном направлении. При обратных измерениях контрольную линейку поворачивают на 180°. Измерение состоит из двукратного отсчитывания по концам метрового интервала при помощи контрольной линейки. Сначала отсчитывают по левому концу, а затем – по правому. Перед вторым измерением интервала линейку немного сдвигают.

Разности отсчетов по правому и левому концам контрольной линейки на каждом интервале не должны различаться между собой более чем на 0,10 мм. Если были получены большие расхождения, то контрольную линейку сдвигают еще раз и повторяют измерения. Грубые отсчеты вычеркивают, а из оставшихся берут среднее. Перед началом и в конце измерений каждой стороны рейки измеряют и записывают температуру контрольной линейки. В приложении 6 приведен пример компарирования деревянной рейки.

5.2.4 Разность высот нулей черной и красной сторон деревянных реек или основной и дополнительной шкал инварных реек определяют следующим образом:

В 20-30 м от нивелира забивают костыль (кол с гвоздем) или устанавливают нивелирный башмак. Устанавливают на него рейку и берут последовательно отсчеты по разным ее шкалам. Разность отсчетов определяет значение разности высот нулей шкал (сторон). Всего делают три приема, между приемами изменяют горизонт нивелира на произвольную высоту. За окончательное значение разности высот нулей принимают среднее арифметическое из трех приемов.

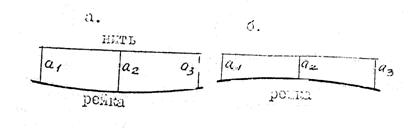

5.2.5 Для определения прогиба корпуса рейки, последнюю укладывают боковым ребром на ровную поверхность и между ее концами натягивают нить. Линейкой с миллиметровыми делениями измеряют расстояния а1, а2 и а3 от нити до плоскости шкалы на краях и в средней части рейки. Стрелку прогиба корпуса рейки характеризуют значением разности [а2 - (а1+а3) / 2], выраженным в миллиметрах (рис.6).

Рис. 6.

Определение стрелки прогиба рейки

6 ПОВЕРКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ДАЛЬНОМЕРОВ

6.1 Операции поверки

6.1.1 При проведении поверки электромагнитых дальномеров должны выполняться операции, указанные в табл.5.

6.1.2 Периодичность операций поверки свето - и радиодальномеров устанавливается Инструкциями по проведению основных геодезических работ (ГКИНП по построению государственной геодезической сети, полигонометрии, трилатерации).

Таблица 5

Операции поверки | Номер пункта инструкции | Обязательность проведения |

1. Проверка внешнего состояния и комплектности | 6.2.1 | Да |

2. Опробование | 6.2.2 | Да |

3. Проверка правильности установки уровней | 6.2.3 | Да |

4. Проверка оптического центрира | 6.2.4 | У дальномеров с оптическими центрирами |

5. Проверка правильности установки визирного устройства | 6.2.5 | Да |

6. Контроль масштабной частоты кварцевых генераторов | 6.2.6 | У дальномеров, имеющих разъем для подключения частотомера |

7. Контроль БКО | 6.2.7 | У светодальномеров с БКО |

8. Контроль приборной поправки | 6.2.8 | Да |

9. Контрольное измерение линий | 6.2.9 | У дальномеров, для которых не предусмотрен контроль частоты |

6.2 Проведение операций поверки

6.2.1 Проверку внешнего состояния следует выполнять осмотром; проверку комплектности – осмотром и сличением с документацией.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 |