Геодезическое инструментоведение

Методические указания для выполнения лабораторных работ для студентов второго курса специальностей СГГА по направлению 120101 «Геодезия»

Новосибирск

СГГА

2007

Содержание

Лабораторная работа №1. Государственные стандарты на геодезические приборы. Изучение оптических деталей, применяемых в геодезических приборах………………………………………………………………………...3

Лабораторная работа №2. Устройство зрительной трубы. Виды искажений в оптических системах…………………………………………………………………………8

Лабораторная работа №3. Изучение точных теодолитов………………...12

Лабораторная работа №4. Изучение высокоточных нивелиров. Определение цены деления барабанчика оптического микрометра………17

Лабораторная работа №5. Изучение нивелиров с компенсаторами……..21

Лабораторная работа №6. Изучение цифровых нивелиров……………...25

Лабораторная работа №7. Изучение электронных тахеометров………...29

Лабораторная работа № 1

Тема: Государственные стандарты не геодезические приборы.

Изучение оптических деталей, применяемых в геодезических приборах

(Количество аудиторных часов - 2 часа)

(Количество часов на самостоятельную работу - 6 часов)

Цель: Изучить ГОСТ на теодолиты и нивелиры. Изучить оптические детали, применяемые в геодезических приборах

Пособия и принадлежности:

1. «Геодезия»,

2. «Геодезическое инструментоведение», ,

3. Методические указания по дисциплине «Геодезическое инструментоведение» (в электронном виде).

Содержание работы:

1. Изучить ГОСТ на теодолиты и нивелиры

Современные массовые геодезические приборы должны обеспечивать высокую производительность труда исполнителя при достаточной точности измерений; высокую надежность в процессе эксплуатации и транспортировки в полевых экспедиционных условиях; простоту и удобство операций, и конкурентоспособность на мировом рынке.

Поставленным требованиям могут удовлетворить только приборы, имеющие малые габариты и массу, жесткие по конструкции, надежно сохраняющие юстировку, противостоящие коррозии и другим воздействиям внешней среды, имеющие минимум удобно расположенных рукояток управления, содержащие элементы автоматизации и сохраняющие длительное время надлежащий внешний вид.

Общие технические требования к геодезическим приборам определены ГОСТ. В соответствии с ГОСТ в качестве основных характеристик условий эксплуатации приборов приняты: температура среды 20±5 °С; относительная влажность воздуха 60±20%; атмосферное давление101,325±'-±3,333 кПа (760±25 мм. рт. ст.). Конструкция геодезических приборов должна быть технологичной, ремонтопригодной и должна обеспечивать возможность контроля основных параметров и технических характеристик

Ремонтнопригодность – это означает, что геодезический прибор в случае его неисправности или технических повреждений можно отремонтировать, и он будет иметь свои необходимые параметры.

2. Дать краткое описание основных технических параметров теодолитов и нивелиров, привести таблицы

Для теодолитов основной технической характеристикой является ошибка измерения угла, а для нивелира – ошибка измерения превышения на 1 км. двойного хода.

По точности делятся приборы только на высокоточные, точные и технические.

Теодолиты:

° Технические – Т30, 2Т30 (приборы, обеспечивающие ошибку измерения угла из одного приёма не более 30")

° Точные – теодолиты типа Т5, Т10, иногда Т2 (ошибка соответственно не более 5", 10", или 2")

° Высокоточные – Т05 и Т1 (0,5" и 1")

При модификации прибора почти всегда изменяются некоторые технические параметры приборов. Их изменение отражается путем добавления соответствующих букв\цифр.

П – прямое изображение (4Т30П)

К – при вертикальном круге стоит компенсатор (3Т5КП)

А – для астрономических наблюдений (3Т2АК)

Нивелиры:

° Технические – Н10 (ошибка измерения на 1 км. двойного хода не более 10 мм.)

° Точные – Н3

° Высокоточные – Н05

Так же как и теодолиты, нивелиры имеют модификации и дополнительные технические характеристики.

К – компенсатор (Н3К)

Л – горизонтальный лимб (Н10КЛ)

Некоторые технически параметры приборов

Теодолиты

Vx | Mα | m, кг | |

Т05 | 40 | 0,5 | 20 |

Т5 | 30 | 5 | 3-4 |

Т30 | 25 | 30 | 2-3 |

Нивелиры

Vx | mh | m, кг | |

Н05 | 40 | 0,5 | 5 |

Н3 | 30 | 3 | 2,0 |

Н10 | 25 | 10 | 1,5 |

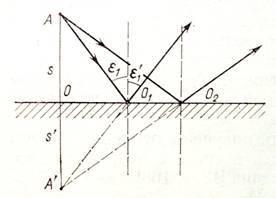

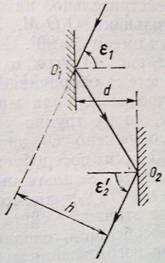

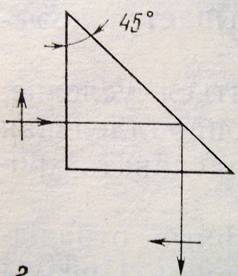

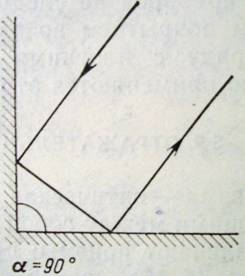

3. Изучить ход лучей в следующих оптических деталях:

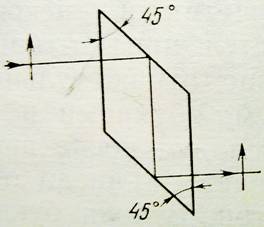

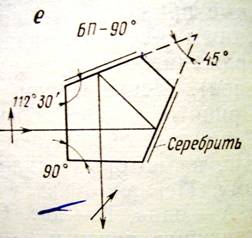

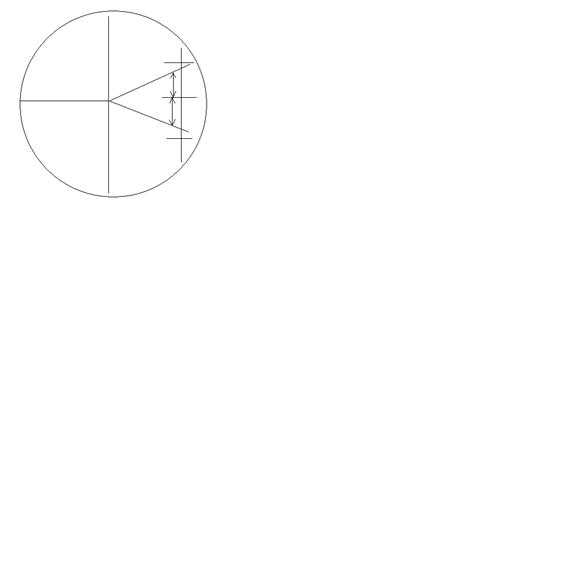

в зеркале, прямоугольных призмах, в ромбической призме, пентапризме.

Ход лучей в некоторых оптических деталях.

Плоское зеркало Зеркала, расположенные

параллельно друг другу

параллельно друг другу

Перпендикулярно расположенные Посеребрённая гипотенузная

зеркала грань

Посеребрённые 2 катета Луч идёт параллельно гипотенузе

![]()

![]()

Ромбическая призма Пентапризма

Самостоятельно студент должен:

- изучить государственные стандарты на геодезические приборы;

- привести таблицы с основными техническими характеристиками геодезических приборов;

- нарисовать ход лучей в следующих оптических деталях:

в зеркале, прямоугольных призмах, в ромбической призме, пентапризме.

- дать определение следующим понятиям: стандарт, метрология, прибор, инструмент, теодолит, нивелир, тахеометр, оптический дальномер;

- на основании прайс-листов (интернет сайтов) подготовить подборку по техническим характеристикам всего спектра выпускаемого геодезического оборудования;

- нарисовать виды сеток нитей, встречающиеся в геодезических приборах.

По окончании аудиторных и самостоятельных занятий преподаватель проверяет знания студентов государственных стандартов геодезических приборов и хода лучей в основных оптических деталях.

К зачету по лабораторной работе необходимо представить оформленную лабораторную работу и подготовить ответы на контрольные вопросы в устной форме.

Контрольные вопросы:

1. На какие виды (по точности) делятся геодезические приборы?

2. Что обозначают буквы и цифры в названиях приборов?

3. Что такое увеличение зрительной трубы?

4. Для чего предназначена пентапризма?

5. Чем отличается прибор от инструмента?

6. Что такое стандарт?

Лабораторная работа № 2

Тема: Устройство зрительной трубы. Виды искажений в оптических системах

(Количество аудиторных часов – 2 часа)

(Количество часов на самостоятельную работу – 6 часов)

Цель: Изучить устройство зрительной трубы и виды искажений в оптических системах.

Пособия и принадлежности:

1. «Геодезия»,

2. «Геодезическое инструментоведение», ,

3. Методические указания по дисциплине «Геодезическое инструментоведение» (в электронном виде).

Содержание работы:

1 Нарисовать устройство зрительной трубы и дать описание назначения основных её частей: корпус, объектив, фокусирующая линза, сетка нитей, окуляр.

Принципиальная схема зрительной трубы

1. Объектив

2. Фокусирующая линза

3. Сетка нитей

4. Окуляр

5. Корпус

Объектив предназначен для формирования изображения в фокальной плоскости. Он является наиболее ответственной частью зрительной трубы. От его качества на 90% зависит качество изображения предмета. В зависимости от назначения зрительной трубы диаметр объектива колеблется от 25 мм (2Т30) до 3 м (телескопы).

Фокусирующая линза предназначена для перефокусирования с целью формирования изображения, даваемого объективом в плоскости сетки нитей.

Сетка нитей предназначена для точного визирования на предмет. Центр объектива и цент сетки нитей образуют визирную ось.

Окуляр предназначен для рассматривания изображения, сформированного в плоскости сетки нитей.

Корпус зрительной трубы предназначен для обеспечения сохранности взаимного расположения оптических деталей в заданном положении и для предотвращения попадания влаги вовнутрь.

2 Изучить виды искажений в оптических системах: Хроматическая аберрация, Сферическая аберрация, Дисторсия.

Хроматическая аберрация

При переходе из одной оптически прозрачной среды в другую, имеющую другой показатель преломления, лучи света не только преломляются, но и дают спектр.

Например, обыкновенная линза имеет большую оптическую силу для синих лучей, чем для красных, т. е. сложный белый свет даёт размытое и окрашенное по краям изображение. Такое явление называется хроматическая аберрация.

|

Сферическая аберрация

Лучи, идущие из точки, расположенной на оптической оси, падают широким пучком на сферическую преломляющую поверхность. Удалённые от оптической оси лучи имеют свойство преломляться сильнее, чем лучи, идущие под малыми углами к оси, в результате в пространстве изображений лучи не собираются в одной точке. Такое свойство называется сферическая аберрация

|

Дисторсия

- приводит к нарушению геометрического подобия оригиналу. Квадрат, например, получается в виде подушки или бочки.

Причиной появления дисторсии является непостоянство поперечного увеличения по полю зрения, зависящее от углов пучков.

Устранение дисторсии достигается путём применения сортов стекла с различными радиусами кривизны с показателем преломления.

Самостоятельно студент должен:

- нарисовать устройство зрительной трубы и дать описание назначения основных её частей: корпус, объектив, фокусирующая линза, сетка нитей, окуляр;

- изучить виды искажений в оптических системах;

- дать определение следующим понятиям: фокус; фокальная плоскость; фокусное расстояние;

- нарисовать устройство зрительной трубы какого-либо конкретного прибора (на выбор студента) и дать описание основных ее частей;

- перечислить способы устранения основных видов искажений в оптических системах.

По окончании аудиторных и самостоятельных занятий преподаватель проверяет знания студентов устройства зрительной трубы, видов искажений в оптических системах.

К зачету по лабораторной работе необходимо представить оформленную лабораторную работу и подготовить ответы на контрольные вопросы в устной форме.

Контрольные вопросы:

1. В какой части зрительной трубы находится сформированное изображение?

2. Что такое фокальная плоскость?

3. Что такое визирная ось зрительной трубы?

4. Каким образом можно устранить аберрацию?

Лабораторная работа № 3

Тема: Изучение точных теодолитов

(Количество аудиторных часов - 10 часов)

(Количество часов на самостоятельную работу – 4 часа)

Цель: Изучить устройство точных теодолитов и выполнить измерение углов (вертикальных и горизонтальных)

Приборы и принадлежности:

1. Теодолит 2Т5К.

2. Теодолит 2Т2.

3. Журнал для измерения углов.

Литература:

1. «Геодезия»,

2. «Геодезическое инструментоведение», ,

3. Методические указания по дисциплине «Геодезическое инструментоведение» (в электронном виде).

Содержание работы:

1. Изучить устройство теодолитов типа Т5 и Т2

Теодолит – это устройство, предназначенное для измерения горизонтальных и вертикальных углов. Он состоит из механических и оптических деталей:

§ Зрительная труба

§ Отсчётное устройство

§ Микрометренные \ Зажимные \ Наводящие устройства

§ Трегер (подставка)

§ Уровни

§ Горизонтальный и вертикальный лимб.

В зависимости от точности прибора, применяются различные отсчетные устройства от 30˝ до 0,1˝. В современных теодолитах применяются стеклянные лимбы (раньше - металлические).

Внешний вид теодолита 2Т5К

Точные теодолиты – для измерения горизонтальных углов со средней квадратической ошибкой от 2 до 7˝. К ним, согласно ГОСТу, относятся теодолиты типа Т2 и Т5.

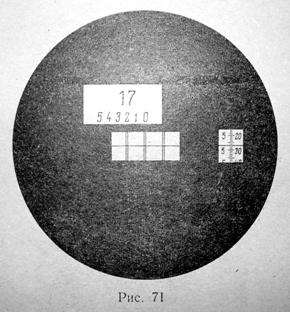

Так выглядит поле зрения отсчётного микроскопа в теодолите 2Т2. Отсчёт производят в следующем порядке:

Так выглядит поле зрения отсчётного микроскопа в теодолите 2Т2. Отсчёт производят в следующем порядке:

1. в верхнем большом окошке отсчитывают число градусов, равное числу, подписанному вверху и расположенного только в пределах вспомогательной шкалы (17˚)

2. В верхнем большом окошке отсчитывают количество десятков минут, равное цифре вспомогательной шкалы, расположенное под числом градусов (2, т. е. 20')

3. в правом боковом окошке отсчитывают единицы минут, десятки, единицы и десятые доли секунд ( 5'27,0˝ ). Полный отсчёт равен 17˚25'27,0˝

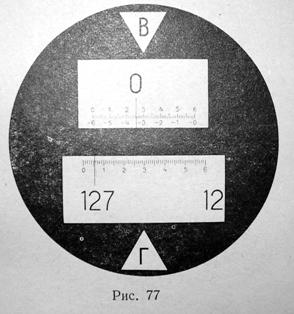

Так выглядит поле зрения отсчётного устройства теодолита 2Т5К. Отсчёты по кругам следующие: по вертикальному 0˚25,5', по горизонтальному 127˚05,4'.

Так выглядит поле зрения отсчётного устройства теодолита 2Т5К. Отсчёты по кругам следующие: по вертикальному 0˚25,5', по горизонтальному 127˚05,4'.

В теодолитах 2Т5 и 2Т5К определение места нуля и углов наклона с помощью вертикального круга производят по формулам:

МО=(Л+П)/2, ν=(Л+П)/2, ν=Л–МО, ν=МО-П

2. Выполнить измерения горизонтальных и вертикальных углов двумя приёмами (выполняется на практических занятиях каждым студентом)

3. Дать краткое описание хода выполнения работы.

Измерение горизонтальных углов:

Горизонтальные углы измеряются методом полуприемов. Наводимся на первую точку и снимаем отчет при круге левом по горизонтальному кругу. Затем наводимся на вторую точку и берем отчет при круге левом по горизонтальному кругу. Переводим трубу через зенит и снимаем отчет при круге правом. Переводим трубу обратно на первую точку и берем отчет при круге правом. Затем производятся расчеты: КЛ2-КЛ1 и КП2-КП1. Расчеты не должны отличаться более чем на одну минуту. Из двух вычислений берем среднее. Это и будет горизонтальный угол.

Вертикальный угол теодолитом 2Т5К измеряется следующим образом: берутся отчеты при круге левом и круге правом, но по вертикальному кругу. Затем считают место нуля ![]() , а затем считается сам угол:

, а затем считается сам угол:

Все три полученных значения не должны сильно отличаться друг от друга (максимум на одну минуту).

Вертикальный угол теодолитом 2Т2 измеряется следующим образом: берутся отчеты при круге левом и круге правом, но по вертикальному кругу. Затем считают место зенита  , а затем считается z:

, а затем считается z:

Все три полученных значения не должны сильно отличаться друг от друга (максимум на одну десятую секунды.).

![]()

Самостоятельно студент должен:

- изучить устройство теодолитов 2Т5К и 2Т2;

- приобрести практические навыки измерения горизонтальных и вертикальных углов;

- описать все известные способы измерения горизонтальных углов.

- привести технические характеристики теодолита 2Т5К, 2Т2.

По окончании аудиторных и самостоятельных занятий преподаватель проверяет умение студента измерять горизонтальные и вертикальные углы, знание студентов основных частей теодолитов 2Т5К и 2Т2.

К зачету по лабораторной работе необходимо представить оформленную лабораторную работу, журнал измерений горизонтальных и вертикальных углов и подготовить ответы на контрольные вопросы в устной форме.

Контрольные вопросы:

1. Что такое горизонтальный угол?

2. Что такое угол наклона?

3. Что такое зенитное расстояние?

4. Основные отличия в устройстве теодолитов 2Т5К и 2Т2?

5. Что такое место нуля?

Лабораторная работа № 4

Тема: Изучение высокоточных нивелиров. Определение цены деления барабанчика оптического микрометра

(Количество аудиторных часов – 4 часа)

(Количество часов на самостоятельную работу – 3 часа)

Цель: Изучить устройство высокоточного нивелира, назначение его основных деталей и выполнить определение цены деления барабанчика оптического микрометра

Приборы и принадлежности:

1. Нивелир Н-05.

2. Эталонная миллиметровая линейка.

Литература:

1. «Геодезия»,

2. «Геодезическое инструментоведение», ,

3. Методические указания по дисциплине «Геодезическое инструментоведение» (в электронном виде).

Содержание работы:

1. Изучить устройство нивелиров типа Н05

Нивелир – геодезический прибор, предназначенный для измерения превышений. Нивелиры типа Н05 предназначены для измерения превышений со средней квадратической ошибкой 0,5 мм на 1 километр двойного хода.

В высокоточном нивелире дополнительно перед объективом устанавливается оптический микрометр. Его назначение – измерять интервалы на рейке с высокой точностью. Принцип работы оптического микрометра основан на свойстве плоскопараллельной пластинки.

В высокоточном нивелире дополнительно перед объективом устанавливается оптический микрометр. Его назначение – измерять интервалы на рейке с высокой точностью. Принцип работы оптического микрометра основан на свойстве плоскопараллельной пластинки.

ª Объектив

ª Окуляр

ª Установочные уровни

ª Трегер

ª Высокоточный уровень (цилиндрический)

ª Наводящий / зажимной / элевационный винт

ª Грубый визир

ª Кремальера

ª Оптический микрометр

2. Нарисовать принципиальную схему высокоточного нивелира

. В середине 20 века для повышения точности нивелирования создали оптический микрометр, сущность которого заключается в том, чтобы деления не оценивать на глаз, а дополнительно измерять ещё одним устройством.

Современные нивелиры имеют конструкцию, в которой оптический микрометр помещен внутри корпуса зрительной трубы.

Предположим, что по рейке (10) с помощью нивелира Н-3 берем отсчет; интервал А=10 мм.

При наклоне плоскопараллельной пластины луч параллельно поднимается вверх или опускается вниз.

Наклоним плоскопараллельную пластину, тогда луч, идущий от наблюда, сместится параллельно вниз.

Плоскопараллельная пластина (2) с помощью тяги (4) соединена с барабаном. Если повернуть барабанчик (5), то тяга (4) потянет нгу плоскопараллельной пластины, и последняя наклонится; визирный луч при выходе из пластины будет смещен на величину Δ.

Если на барабанчик (5) нанести деления, то с помощью этих делений можно оценивать интервал А': взять отсчет по барабану при вертикальном положении, затем при наклонном положении. a2- a1= А'

Оптический микрометр с барабанчиком рассчитан для пятимиллиметровой шкалы, имеет 100 делений; цена деления равна 0,05 мм.

2. Выполнить определение цены деления барабанчика (выполняется на практических занятиях каждым студентом)

3. Дать краткое описание хода выполнения работы

Методика измерения цены деления барабанчика:

| |

|

№ пр. | № штриха | Отсчеты | Средн. | Вв-выв. | Δ | l | μ | |

Вв. | Выв. | |||||||

158 158 156 155 154 | 10,8 30,4 51,5 70,5 89,5 | 10,9 31,2 49,9 69,1 89,0 | 10,85 30,8 50,7 69,8 89,25 | -0,1 -0,8 1,6 1,4 0,5 | 19,95 19,9 19,1 19,45 | 1,000 1,000 1,000 1,000 | 0,05013 0,05025 0,05236 0,05141 |

Самостоятельно студент должен:

- изучить устройство нивелира Н-05;

- приобрести практические навыки определения цены деления барабанчика оптического микрометра;

- дать краткое описание поверок, выполняемых для высокоточного нивелира Н-05;

- привести технические характеристики нивелира Н-05;

- дать описание назначения оптического микрометра высокоточного нивелира.

По окончании аудиторных и самостоятельных занятий преподаватель проверяет умение студента определять цену деления барабанчика оптического микрометра, знание студентов основных частей нивелира Н-05.

К зачету по лабораторной работе необходимо представить оформленную лабораторную работу, таблицу вычисления цены деления барабанчика оптического микрометра и подготовить ответы на контрольные вопросы в устной форме.

Контрольные вопросы:

1. Что такое оптический микрометр?

2. Чему равна цена деления барабанчика оптического микрометра по теории?

3. По какой формуле высчитывается цена деления барабанчика?

4. Что такое величина мертвого хода?

Лабораторная работа № 5

Тема: Изучение нивелиров с компенсаторами

(Количество аудиторных часов – 6 часов)

(Количество часов на самостоятельную работу – 3 часа)

Цель: Изучить устройство и принцип работы нивелиров с компенсатором

Приборы и принадлежности:

1. Нивелир с компенсатором 3Н3КЛ.

2. Линейка с миллиметровыми делениями.

Литература:

1. «Геодезия»,

2. «Геодезическое инструментоведение», ,

3. Методические указания по дисциплине «Геодезическое инструментоведение» (в электронном виде).

Содержание работы:

1. Изучить принцип работы нивелиров с компенсатором

Принцип работы нивелира с компенсатором заключается в том, чтобы возвращать визирную ось в горизонтальное положение при незначительном наклоне зрительной трубы. Применяются 2 схемы работы компенсаторов: либо путём "изламывания" визирной оси оптическим путём, либо смещением сетки нитей, чтобы визирная ось вышла из объектива в горизонтальном положении.

|

2. Нарисовать принципиальную схему нивелира с компенсатором

|

Схема нивелира, в которой визирная ось изламывается.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 – объектив

2 – прямоугольные призмы

3 – призма-"крыша"

4 – сетка нитей

5 – окуляр

6 – маятник

7 – демпфер

8 – фокусирующая линза

3. Выполнить исследование нивелиров с компенсатором (выполняется на практических занятиях каждым студентом)

4. Дать краткое описание хода выполнения работы

Проверка компенсатора нивелира производится при покупке, а так же обязательно 1 раз в год.

После установки по круглому уровню наблюдатель производит отсчёт по рейке с точностью до 0,1 мм., затем подъёмным винтом нивелир наклоняется в сторону объектива и обратно, после чего снова берут отсчет по рейке. Повторяют эти действия по 12 раз на каждое из 4х отклонений (в сторону объектива/окуляра и влево/вправо). Результаты измерений записывают в таблицу. После измерений, приступают к вычислениям:

1. По каждой колонке находят среднее значение с точностью до 0,01 мм.

2. Находим уклонения от среднего значения v=ср-i

3. Уклонения v возводят в квадрат

4. Находим сумму v2

5. Вычисляем СКО установки визирной оси по формуле Бесселя:

6. Находим СКО установки визирной оси в угловой мере:

7. Полученное значение сравниваем с допуском.

Самостоятельно студент должен:

- изучить устройство нивелира 3Н3КЛ;

- приобрести практические навыки исследования нивелира с компенсатором;

- дать краткое описание поверок, выполняемых для нивелира с компенсатором;

- привести технические характеристики нивелира 3Н3КЛ;

- дать определение понятию компенсатор, описать назначение и принцип работы компенсатора.

По окончании аудиторных и самостоятельных занятий преподаватель проверяет умение студента выполнять исследования нивелира с компенсатором, знание студентов основных частей нивелира 3Н3КЛ.

К зачету по лабораторной работе необходимо представить оформленную лабораторную работу, таблицу с вычислениями ошибки самоустановки линии визирования и подготовить ответы на контрольные вопросы в устной форме.

Контрольные вопросы:

1. Что такое компенсатор?

2. Какие поверки выполняют для нивелира?

3. По каким формулам вычисляется точность самоустановки визирной оси?

Лабораторная работа № 6

Тема: Изучение цифровых нивелиров

(Количество аудиторных часов – 6 часов)

(Количество часов на самостоятельную работу – 3 часа)

Цель: Изучить устройство и принцип работы цифровых нивелиров

Приборы и принадлежности:

1. Цифровой нивелир LEICA Sprinter 100M.

2. Штрих-кодовая рейка.

Литература:

1. «Геодезия»,

2. «Геодезическое инструментоведение», ,

3. Методические указания по дисциплине «Геодезическое инструментоведение» (в электронном виде).

Содержание работы:

1. Изучить устройство и принцип работы цифровых нивелиров

В 90е годы была разработана конструкция нивелира, который позволял:

1. автоматически приводить визирную ось в положение горизонта

2. контролировать речника в том, чтобы он вертикально держал рейку (иначе нивелир не берёт отсчет, выдает на дисплее ошибку), а так же контролировал приведение пузырька круглого уровня в нуль-пункт (при несоблюдении этого условия нивелир также выдает ошибку, и не берет отсчёт)

3. производит запись в блок памяти отсчётов по рейке

4. производит подсчёт пяточной разности

5. подсчет постраничного контроля

6. подсчет превышения между начальным и конечным реперами

7. уравнивание путём переписывания памяти в компьютер

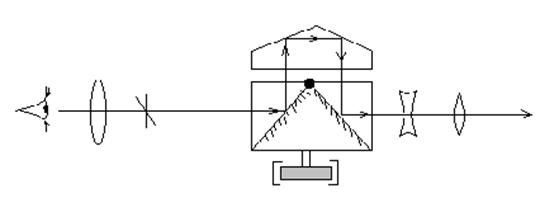

Принципиальная схема цифрового нивелира

1 - рейка

2 - объектив

3 - фокусирующая линза

4 - полупрозрачное зеркало

5 - анализатор

6 - дисплей

7 - сетка нитей

8 - окуляр

9 – глаз

2. Выполнить измерение превышений цифровых нивелиров двумя способами (выполняется на практических занятиях каждым студентом)

3. Дать краткое описание хода выполнения работы

Как и при обычном нивелировании, данный процесс предусматривает: 2 рейки и нивелир. Отличие от нивелирования механическими нивелирами состоит в том, что в данном случае к речнику предъявляется более высокие требования при установке рейки в вертикальное положение. На рейку наводимся таким образом, чтобы она была посередине поля зрения трубы, а также обязательно добиться фокусирующим винтом хорошей видимости (иначе прибор не возьмет отсчет). Наводимся на З. Р., затем на П. Р., берем отсчет (запись отсчётов может производиться в журнале нивелирования либо в память прибора). Выключаем нивелир, переходим на следующую станцию. После привязки ко второму реперу, в меню прибора выполняем подсчет невязки. Одновременно с измерением превышений, нивелир способен измерять расстояния с точностью до 5 см.

Внешний вид цифрового нивелира LEICA Sprinter 100M

Самостоятельно студент должен:

- изучить устройство нивелира Sprinter 100M;

- приобрести практические навыки измерения превышений с помощью цифрового нивелира;

- привести технические характеристики нивелира Sprinter 100M;

- привести достоинства и недостатки цифрового нивелира.

По окончании аудиторных и самостоятельных занятий преподаватель проверяет умение студента выполнять измерения превышений, знание студентов основных частей цифрового нивелира Sprinter 100M.

К зачету по лабораторной работе необходимо представить оформленную лабораторную работу, журнал измерения превышений и подготовить ответы на контрольные вопросы в устной форме.

Контрольные вопросы:

1. Описать методику работы на станции с помощью цифрового нивелира.

2. Какая рейка входит в комплект цифрового нивелира и принцип взятия отсчета по рейке?

3. Какие основные достоинства и недостатки имеет цифровой нивелир?

Лабораторная работа № 7

Тема: Изучение электронных тахеометров

(Количество аудиторных часов – 6 часов)

(Количество часов на самостоятельную работу – 3 часа)

Цель: Изучить устройство и принцип работы электронных тахеометров

Приборы и принадлежности:

1. Электронный тахеометр ТС600Е.

2. Отражатель.

Литература:

1. «Геодезия»,

2. «Геодезическое инструментоведение», ,

3. Методические указания по дисциплине «Геодезическое инструментоведение» (в электронном виде).

Содержание работы:

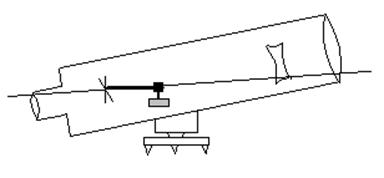

1. Изучить устройство и принцип работы электронного тахеометра

Внешний вид электронного тахеометра ТС600Е

|

|

![]()

Измерение углов происходит аналогично тому, как они измеряются оптико-механическими теодолитами, но отсчеты выводятся на дисплей и их запись может вестись в журнале либо во внутренней памяти.

2. Выполнить измерение горизонтального угла одним полным приемом и измерить расстояние (выполняется на практических занятиях каждым студентом)

3. Дать краткое описание хода выполнения работы

Методика измерения расстояний и углов тахеометром, следующая:

В т. А устанавливают тахеометр, приводят в рабочее положение, а в т. В устанавливают отражатель.

Принцип работы отражателя основан на способе прямоугольной призмы с 2мя отражающими гранями. Если луч из т. А попадает на неё, то отразившись от грани призмы идёт в т. В.

Как бы не наклонялась прямоугольная призма всё равно луч выходит параллельно самому себе.

Внешний вид отражателя:

С помощью визирного приспособления производят предварительное наведение на отражатель, который стоит в т. В.

После этого микрометренным, наводящим винтом перекрестие сетки нитей наводят на центр отражателя. Это необходимо потому, что в этом случае мы получим максимально мощный отраженный луч. Если мы, наведём, на край отражателя, то часть энергии от тахеометра пройдет мимо отражателя и оставшаяся часть энергии будет меньше. При маленьких расстояниях до 200м потеря энергии позволить измерить расстояния. При S=5км.,10км. мы не измерим.

После соответствующего наведения на визирную цель мы включаем на дисплее кнопку измерения углов (для измерения углов отражатель не нужен). И на дисплее появляются отсчеты по вертикальному и горизонтальному кругу.

Если в процессе выполнения работы произошел уход уровня из нуль пункта на блоке индикации высвечивается номер ошибки и высвечивание результатов по кругам прекращается.

Современные тахеометры позволяют измерять углы с точностью от 1'' до 10''. А расстояние с точностью 10 мм ошибки на 1км. А точные 2мм на 1км.

Самостоятельно студент должен:

- изучить устройство электронного тахеометра ТС600Е;

- приобрести практические навыки измерения горизонтального угла и расстояния с помощью электронного тахеометра;

- привести технические характеристики какого-либо электронного тахеометра (на выбор студента);

- привести достоинства и недостатки электронного тахеометра;

- дать краткое описание поверок, выполняемых для электронных тахеометров.

По окончании аудиторных и самостоятельных занятий преподаватель проверяет умение студента выполнять измерения горизонтального угла и расстояния с помощью электронного тахеометра, знание студентов основных частей электронного тахеометра ТС600Е.

К зачету по лабораторной работе необходимо представить оформленную лабораторную работу, журнал измерения углов и подготовить ответы на контрольные вопросы в устной форме.

Контрольные вопросы:

1. Что такое тахеометр?

2. Описать методику измерения угла с помощью электронного тахеометра.

3. Описать методику измерения расстояний с помощью электронного тахеометра.