European Journal of Cardio-thoracic Surgery97

|

Aortic valve leaflet sparing and salvage surgery: evolution of techniques for aortic root reconstruction

* |

I

Richard A. Hopkins

Brown University Medical School, 164 Summit Avenue, Providence, RI 02906, USA September 2003

Сохранение и восстановление створок аортального клапана: развитие методик реконструкции корня аорты

1. Введение

За последние два десятилетия был предложен ряд методик для ликвидации острой или хронической аортальной недостаточности, которые назывались по-разному: ресуспензия (подвешивание) аортального клапана, клапансохраняющая пластика и реконструкция клапана, ремоделирование и реимплантация аортального клапана. Общей целью этих процедур является сохранение функционирующих створок путем пластики клапана, протезирование или стабилизации других компонентов корня аорты (фиброзное кольцо, синусы Вальсальвы, синотубулярное соединение, подклапанная часть и восходящая аорта), и таким образом достичь компетентной и продолжительной работы нативного клапана, кроме того, отпадает необходимость в антикоагулянтной терапии и снижается риск тромбоэмболий (1). Надежный и длительный эффект таких вмешательств особенно выгоден, и меняют тактику в лечении больных с хронической или острой аортальной недостаточностью, что и рекомендуют Американская Ассоциация Кардиологов. В настоящее время алгоритм показаний к операции составляют симптомы прогрессирующей левожелудочковой недостаточности с расширением полостей сердца (2). В некоторых случаях ранняя хирургия с сохранением клапана более выгодна для больного в той стадии порока, когда нет признаков систолической или диастолической дисфункции миокарда.

Целью этой статья является рассмотрение эволюции этих методов, пояснить понятия, которые так часто путают, а также установить показания к применению различных техник, основанных на восстановлении функциональной анатомии комплекса – «корень аоры».

2.Функциональная анатомия комплекса корня аорты и аортального клапана

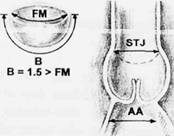

В 1994 году, Kunzelman с соавторами опубликовали важную работу с описанием анатомии корня аорты и соотношение в нем аортального клапана (3). Важной находкой статьи явилось то, что диаметр корня аорты на уровне середины синусов рассматривался как 100%, а диаметр на уровне синусного гребня составил 81% от этого размера и диаметр нормального основания корня аорты оставил 97% от первого показателя. Иными словами, диаметр синотубулярного гребня составляет приблизительно 85% от диаметра аортального кольца в основании корня. Этот количественный анализ анатомии корня аорты подтверждает теорию Да Винчи об вихревых потоках, созданными синотубулярным гребнем (Рис.1). Завихряющиеся потоки жидкости, возникающие между краями створок клапана и стенкой аорты создают два эффекта:

1. В фазу открытия эти потоки предотвращают контакт лепестков клапана со стенкой аорты.

2. В фазу закрытия потоки инициируют закрытие створок.

Второй эффект, описанный авторами, вероятно, даже более сложен, чем предложенный, - поток жидкости вызывает закрытие клапана в последний момент систолы, а вихревые потоки защищают створки от перегиба и способствуют более гладкому и синхронному их закрытию.

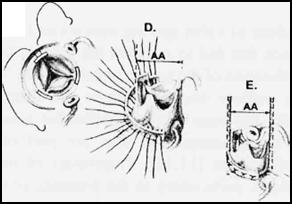

AA = 15-20%>STJ |

Закрытие аортального клапана и распределение потоков

АА = 15 – 20 % > STJ

|

|

Рис. 1 Статическая и функциональная анатомия корня аорты. Диаметр синотубулярного соединения (STJ) меньше основания корня аорты (аортального кольца – АА) примерно на 15%.

|

2.1. Динамическая анатомия корня аорты

Динамическая анатомия корня аорты была описана для понимания механизма снижения стресса на створки и таким образом, избежания износа и возможной структурной дисфункции клапана (5-12). Группа из Стенфорда использовала радиоактивные маркеры на модели корня аорты у овцы, заметив при этом ряд сложных асимметричных деформаций в течение сердечного цикла, с вовлечением атриовентрикулярной зоны (предполагаемого аортального кольца) и синотубулярного соединения, а также удлинение, компрессию, расширение и разгибание корня аорты (5). Четырехмерное исследование корня аорты, проведенное Lansac и соавт., подверждает что расширение корня аорты начинается в его основании в фазу изоволемического сокращения и отсюда распространяется на комиссуры клапана и в конечном счете – синотубулярное соединение (6). Максимального расширения корень аорты достигает в первой трети систолы, приближаясь к цилиндрической форме, затем к середине диастолы идет уменьшение в объеме, и корень приобретает форму усеченного конуса. Расширение корня аорты на 39% и на 63% в комиссуральной области, дает улучшение оттока крови в систолу, а так же делает работу левого желудочка более эффективной.

Работы Dagum и Lansac описывают важность межлепестковых треугольников, описанных в работах Anderson и соавт., которые четко определяют аортальное кольцо, как действующую субаортальную структуру, состоящую из оснований 3-х межлепестковых треугольников, похожее на зубчатую линию прикрепления створок аортального клапана (5,6,11,12). Основание корня аорты имеет свойство расширяться соответственно кинетики желудочка. Вверх корень аорты расширяется за счет расхождения межлепестковых треугольников, однако синусы и синотубулярный гребень максимально расширяются в конце систолы. Кроме того, этот точный динамический цикл расширения корня аорты, следует определенной хронологии, также влияя на позицию и степень расхождения оснований по которым прикреплены створки клапана, как и было впервые описано Thubricar (10) (Рис.1). Все клапансохраняющие методики в разной степени меняют эту динамическую геометрию корня аорты.

2.2 Заболевания, при которых возможны клапансберегающие операции

В основном, все эти реконструктивные операции применимы только в тех случаях, когда аортальная недостаточность обусловлена следующими поражениями:

1. Расширение корня аорты вторично по отношению к аневризме восходящей аорты: механизм аортальной недостаточности связан с расширением синотубулярной зоны и расхождением комиссур и неполной центральной коаптацией лепестков аортального клапана. Такая недостаточность протекает более остро при первичной дилятации фиброзного кольца, но чаще она бывает вторичной.

2. Аннуло-аортальная эктазия и заболевания соединительной ткани типа синдрома Марфана и Эллерса-Данло: механизм расширения синусов Вальсальвы, синотубулярной зоны и фиброзного кольца связанны с кистозным медионекрозом. Интересно, что створки клапана при этом остаются не пораженными. Причина аортальной недостаточности при таких синдромах связанна с прогрессивным расширением всех компонентов корня аорты кроме створок клапана, что часто приводит к расслоению аортальной стенки. Аннулоаортальная эктазия может быть последствием этих заболеваний.

3. Расслоение аорты острое или хроническое: при расслаивающей аневризме корня аорты имеет место аортальная недостаточность вследствие либо расширения синотубулярного гребня (а), либо отслойка комиссур с пролапсом створок (б). При отсутствии повреждения створок, аортальной стенки и патологии корня аорты, часто возможна пластика и реконструкция аортального клапана (13-29).

2.3 Рациональность сохранения аортального клапана

Основной идеей клапансберегающих операций является восстановление функциональной анатомии корня аорты, так как мы часто встречаем деформацию корня аорты без каких-либо структурных и морфологических изменений со стороны створок клапан. Реконструкция корня аорты более предпочтительна, чем протезирование, так как исчезает потенциальный риск таких осложнений как, тромбоэмболии, дисфункции протеза и эндокардит. Риск ранних технических неудач может быть снижен путем рутинного применения интраоперационной чрезпищеводной ЭХОКГ и по необходимости немедленного вмешательства до момента перевода в реанимацию (21,22).

2.4 История развития клапансохраняющей хирургии и реконструктивных операций на корне аорты.

В 1832 году, Corrigan впервые описал аортальную недостаточность, обусловленную дилятацией синотубулярного соединения, причем створки клапана не были изменены. В 1913 году, Tuffier сообщает о первой комиссуротомии аортального клапана, выполненой по поводу его стеноза (23). В 1956 году, Lewis публикует свою технику пластики аортального клапана, и в 1958 году, Hapken сообщает об декальцинации и пластике аортального стеноза; поначалу результаты таких пластических операций были неудовлетворительными, эффект - непродолжительным (24,25). В 1958 году, Taylor описал технику устранения аортальной недостаточности, которая состояла в наложении циркулярного шва, суживающего и уменьшающего размер аортального кольца и аневризмы аорты (26). В 1959 году, Starzl сообщил о новой технике для лечения аортальной недостаточности путем бикуспидализации клапана (27). В 1960 году, Murphy описал технику пликации фиброзного кольца при сифилитическом поражении корня аорты и аортальной недостаточности, которая выполняется без искусственного кровообращения, она схожа с техникой, предложенной Hurwitt (1960). В 1958 году Garamella опубликовал свою концепцию лечения аортальной недостаточности путем ресуспензии (подвешивания) комиссур. Эта успешная методика явилась важным этапом развития лечения и понимания функции полулунных клапанов сердца (29).

В 1968 году, Bentall и De Bono в сообщении из двух страниц, описали одного пациента, которому было выполнено замещение корня аорты и восходящей аорты составным протезом, состоящим из сосусидостой трубки и клапанного протеза, устья коронарных артерий имплантировались в стенку кондуита. Впоследствии эта методика стала золотым стандартом в хирургии аневризм восходящей аорты и расслоения (30). В 1980 и 1983 годах, Wolfe cообщил о серии реконструктивных операций - ресуспензии аортального клапана – выполненных при остром расслоении аорты. В его работе от 1983 года, сообщается о 48 больных, ресуспензия была успешно выполнена у 35 из них (31,32). Только в одном случае, через 17 лет после операции, больному понадобилась реоперация – протезирование аортального клапана.

В 1986 году, Frater описал и подчеркнул анатомическую и механическую функцию синотубулярного соединения, отметив при этом, что коррекция расширенного синотубулярного соединения бывает часто достаточной для ликвидации недостаточности аортального клапана, при условии, что створки клапана и его фиброзное кольцо не дилятированы (33).

2.5 Развитие современных методов восстановления аортального клапана при расслаивающей аневризме.

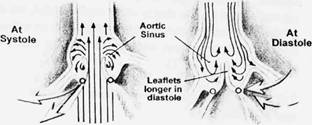

Методика ресуспензии аортального клапана сегодня применяется при коррекции всех видов расслоения, в которое вовлечена восходящая аорта выше синтубулярного гребня или с вовлечением некоронарной створки и её пролапсом или с минимальным вовлечением, либо без, правого и левого синусов Вальсальвы. В классическом варианте этого метода, клапан восстанавливают с замещением одного синуса, без реимплантации коронарных артерий, производят подвешивание обеих комиссур некоронарной створки и в наше время применияется биологический клей (Рис.2).

Рис.2. Операция Wolfe, некоронарный синус (чаще всего вовлеченный в расслоение) иссекается и протезируется язычком дакронового протеза. Стойки комиссур клапана подвешиваются в дакроновую трубку, биологический клей применяется для восстановления расслоенных слоев аорты, а также для герметизации анастомозов этой реконструкции

Рис.2. Операция Wolfe, некоронарный синус (чаще всего вовлеченный в расслоение) иссекается и протезируется язычком дакронового протеза. Стойки комиссур клапана подвешиваются в дакроновую трубку, биологический клей применяется для восстановления расслоенных слоев аорты, а также для герметизации анастомозов этой реконструкции

2.6 Реимплантация аортального клапана,

техника David и Feidel: TD 1

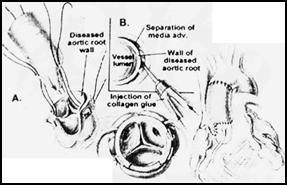

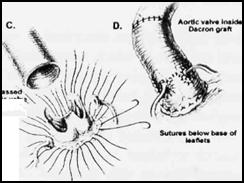

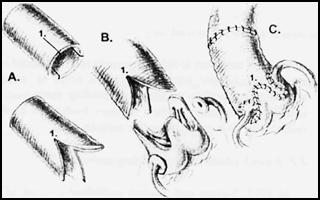

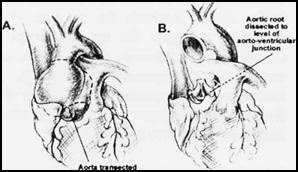

В 1992 году, David и Feindel сообщили о серии пациентов ( n = 10), которым выполняли клапансохраняющие операции по поводу аневризмы восходящей аорты с аортальной недостаточностью (34). Данная методика является целью этого обзора и будет обозначена как Tirone David 1 (TD1), состояла из классической реимплантации аортального клапана внутрь дакронового протеза. Для этого выполнялась резекция корня аорты с оставлением устий коронарных артерий на площадках и створок клапана на комиссурах с участком стенки синусов 4-5 мм (Рис.3А, В). Дакроновый протез подшивался к основанию корня аорты швами на прокладках, швы накладывались ниже створок АК таким образом, что бы они проходили через фиброзный скелет основания выходного отдела левого желудочка (псевдо-кольцо). Комиссуры клапана подшивают внутрь дакроновой трубки таким образом, чтобы достичь коаптации створок. Операцию заканчивают подшиванием коронарных «пуговок» к неосинусам и наложением дистального анастомоза (Рис.3 С, Д). Особенностями операции реимплантации TD1 является цилиндрическая реконструкция, реимплантация устий коронарных артерий и максимальная стабилизация основания корня аорты (кольца). В первоначальной методике нет описания специфики синотубулярного соединения. Hvass сообщает об изменении данной техники таким образом, что дакроновый протез вшивается внутрь корня аорты к основанию створок клапана (в методе David - наоборот); такой метод реимплантации имеет недостатки – создается контакт створок АК с дакроновой тканью, и не создается стабильной фиксации фиброзного кольца клапана (35).

Рис.3. Методика Tirone David 1, последовательно показаны этапы операции, впервые описанной в 1992 г. А - резекция аневризмы корня аорты. В - выкроены створки и столбики комиссур клапана с оставлением стенки синуса по краю 3- 5 мм, для наложения швов. Устья коронарных артерий выкроены на «пуговках». С - накладываются швы ниже створок аортального клапана, которые проходят через фиброзную ткань в тоще вентрикул-оаортального перехода. D- этими швами подшивается конец отобранного дакронового протеза. Выполнена фиксация протеза к основанию корня аорты. Е - стойки комиссур подвешиваются внутрь протеза непрерывным обвивным швом, подобно техники имплантации подкоронарного гомографта. Накладываютя анастамозы с коронарными артериями и дистальный анастомоз.

2.7 Техника ремоделирования корня аорты Yacoub

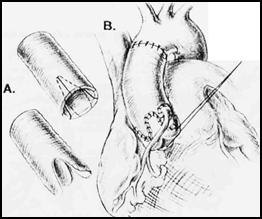

В 1993 году Sarsam и Yacoub приводят серию наблюдений (10 больных) хирургического лечения аортальной недостаточности методом, названным «ремоделирование аортального кольца» (36).

Первая версия операции Якуба состояла из протезирования всех трех синусов Вальсальвы с реимплантацией устий коронарных артерий с использованием дакронового протеза выкроенного по типу трехлепестковой короны. Метод включает реимплантацию коронарных артерий, но не предусматривает стабилизации основания корня аорты и определения размеров синотубулярного соединения (Рис. 4 А - С). В своей методике авторы подчеркивают необходимость иссечения синусов аорты и подбора дакроновой трубки по диаметру равной диаметру основанию корня аорты. Разрезы на протезе выполняются для увеличения высоты фиксации комиссур клапана. Согласно названию, выполняется цилиндрическая реконструкция корня аорты, не создается специфического сужения в месте синотубулярного соединения, и нет стабилизации основания аорты. Преимуществами этого метода является техническая простота, чем при реимплантации, и позволяет более точно выполнить ресуспензию комиссуральных стоек. Последующие модификации операции Якуба включают в себя сужение в области синотубулярного гребня и создания выбухающих синусов.

Рис.4 Техника ремоделирования Sarsam и Yacoub, 1993 год.

2.8. Реимплантация или ремоделирование

В 1995 году David, Feindel и Boss сообщили о следующем шаге в эволюции методики Tirone David. В статье «Реконструкция аортального клапана при его недостаточности и аневризме корня аорты» (37), говорится о двух фундаментально разных методиках восстановления. Первой была техника реимплантации - TD1, которая применялась у больных с расширением синотубулярного сединения, разрушеными или дилятированными синусами Вальсальвы и при аннулоаортальной эктазии. Альтернативная методика, приведенная тут же, получила названия «Tirone Davide - 2» и описанная авторами как техника «ремоделирования», применялась у пациентов без аннулоаортальной эктазии, в большей части при деформации синусов Вальсальвы и необходимости коррекции синотубулярного соединения. В этой серии было описано 45 больных, смерть наблюдалась только в двух случаях. Девятнадцать больных были оперированы по иетодике реимплантации TD-1 и 26 - по методике ремоделирования TD-2, аортальный клапан был восстановлен путем реконструкции и протезирования всех синусов Вальсальвы устья коронарных артерий реимплантировались в протез по методике «пуговок». Не выполнялось никакого укрепления или уменьшения «аортального кольца», ремоделирования синотубулярного соединения также не было (т. е. уменьшения диаметра на 15% от диаметра выходного отдела ЛЖ )(Рис. 5).

Рис.5 Техника «Tirone Davide - 2»,1995 год

2.9. Реимплантация корня аорты с реконструкцией псевдосинусов: методика сиэтлская техника.

В 1995 году, Cochan и коллеги описали разновидность операции Tirone Davide, при которой применялась дакроновая трубка с формированными выпуклыми псевдосинусами, при той же технике сохранения клапана (38). В сиэтлской технике аортальный клапан сохраняется и выполняется протезирование всех синусов Вальсальвы с реконструкцией неосинусов по специальной технике. Выбухание этих неосинусов предотвращает контакт створки с дакроновой тканью. В нормальной аорте створки защищены динамической геометрией (расширение синусов, удлинение створок и корня аорты). Данная методика так же стабилизирует «кольцо аорты» с помощью проксимального шва расположенного ниже створок клапана, подобно тому, что и при методике TD-1, так же имеется дистальный шов, выше створок, предназначенный для максимальной фиксации стоек комиссур. Выкраивание лепестков на проксимальном конце протеза необходимо для формирование неосинусов (Рис6).

Рис.6. Сиэтлская техника, 1995 года. А - в этой методике проксимальный конец протеза выкраивается в виде трех лепестков, но пришивается как и в методике TD-1 к основанию корня аорты ниже места фиксации створок. Таким образом создается  выпячивание в области каждого синуса. В - полулунные клапаны имплантируются в протез как при реимплантации. Подшиваются пуговки коронарных артерий. Основой данного метода является техника реимплантации, а так же элементы ремоделирования синусов с попыткой формирования псевдо синусов.

выпячивание в области каждого синуса. В - полулунные клапаны имплантируются в протез как при реимплантации. Подшиваются пуговки коронарных артерий. Основой данного метода является техника реимплантации, а так же элементы ремоделирования синусов с попыткой формирования псевдо синусов.

Гибридная методика была предложена van Son и соавторами, при которой расширенный корень аорты уменьшается и реконструируется (коронарные артерии выкраиваются на пуговках) путем клиновидного иссечения стенок синусов Вальсальвы, и затем реимплантации восстановленного корня аорты внутрь дакроновой трубки, при внимательной реставрации высоты комиссуральных стоек; накладывается дистальный шов между протезом и корнем аорты, а затем подшиваются устья коронарных артерий (39). Эта смешанная методика позволяет выполнять реконструкцию синусов, учитывая контроль диаметров синотубулярного соединения и фиброзного кольца, что и позволяет избежать контакта створки с дакроновым протезом, но при этом не происходит стабилизации основания корня аорты. Некоторые авторы оставляют «подушки» стенки аорты, теоретически для защиты створок от повреждения (40,41).

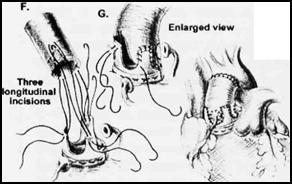

2.10. Ремоделирование корня аорты со стабилизацией фиброзного кольца клапана (TD-3)

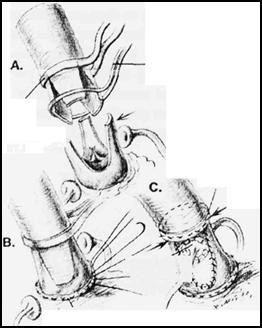

В 1996 году, T. David описал еще одну разновидность своего метода ремоделирования (TD-2), который применяется при аннулоаортальной эктазии (методика TD-3). В данном случае аортальный клапан реконструируется путем протезирования всех тех синусов Вальсальвы, коронарные артерии реимплантируются в протез (Рис. 7 А- Е). Главным отличием данной техники является укрепление корня аорты и фиброзного кольца тефлоновой полоской. Эта методика также обеспечивает более легкую ресуспензию столбиков комиссур, подобно в технике Якуба, и ремоделирование синотубулярного соединения не зависит от размера выбранного протеза (Рис.7 F-H). El Khoury и коллеги, сообщали о подобной методике, но они ограничивались только укреплением аортального кольца при его значительной дилятации; они также рекомендуют сохранять интактные синусы Вальсальвы (42).

Рис. 7. Ремоделирование Tirone David – 3, 1996 г. А - удаление пораженного корня аорты и восходящего отдела аорты. В - аорта пересекается сразу выше синотубулярного гребня. С - корень аорты мобилизирован до самого основания, коронарные артерии выкраиваются на площадках. D - полоской тефлона выполяется укрепление фиброзной зоны выходного отдела левого желудочка, это дает стабилизацию основания корня аорты, особенно необходимую при аннулоаортальной эктазии. Е - измерен диаметр аортального кольца (АА) из него вычтена толщина стенки аорты, для того что бы определить диаметр необходимого дакронового протеза. Методика ремоделирования корня аорты по TD-3: F - замещение корня аорты выкроенным протезом. G- адекватная ресуспензия комиссур. H - реимплантация коронарных артерий в соответствующие синусы.

Рис. 7. Ремоделирование Tirone David – 3, 1996 г. А - удаление пораженного корня аорты и восходящего отдела аорты. В - аорта пересекается сразу выше синотубулярного гребня. С - корень аорты мобилизирован до самого основания, коронарные артерии выкраиваются на площадках. D - полоской тефлона выполяется укрепление фиброзной зоны выходного отдела левого желудочка, это дает стабилизацию основания корня аорты, особенно необходимую при аннулоаортальной эктазии. Е - измерен диаметр аортального кольца (АА) из него вычтена толщина стенки аорты, для того что бы определить диаметр необходимого дакронового протеза. Методика ремоделирования корня аорты по TD-3: F - замещение корня аорты выкроенным протезом. G- адекватная ресуспензия комиссур. H - реимплантация коронарных артерий в соответствующие синусы.

2.11. Восстановление синотубулярного гребня

Этот метод состоит из простого протезирования восходящей аорты с сопутствующей реконструкцией (т. е. сужением или редукционной аортопластикой) синотубулярного гребня для восстановления нормальной коаптации аортальных створок в корне аорты. Как отдельный метод его можно применять только при нормальных створках и синусах Вальсальвы, и когда фиброзное кольцо не нуждается в реконструкции. Не выполняется протезирования синусов, и реимплантации устий коронарных артерий. Эта операция не несет в себе укрепления и стабилизации основания корня аорты, по существу это метод восстановления синотубулярного соединения, который предложил Frater (33). Доктор David включил этот подход в свою обновленную версию реимплантации (названную доктором Miller, как TD- 4), в которой он выбирает дакроновый протез на 4 мм больше необходимого и путем его циркулярной пликации создает синотубулярный гребень (43). В технике реимплантации TD-5 или Miller-1 применяется дакроновый протез даже на 8 мм больше необходимого, за счет чего формируются синтетические псевдосинусы (43,44). Техника «Jena» является гибридной, в которой реконструкция аневризмы корня аорты выполняется путем пликации и иссечения порции синусов Вальсальвы (U - образно в коронарных и V - образно в некоронарном синусах), а синотубулярное соединение уменьшается за счет дакронового протеза (26-28 мм). Преимуществом этого метода является сохранение нативной ткани, которая контактирует со створками клапана, а также сохраняется динамические свойства корня аорты, но имеется риск дальнейшей дилятации зоны реконструкции (45).

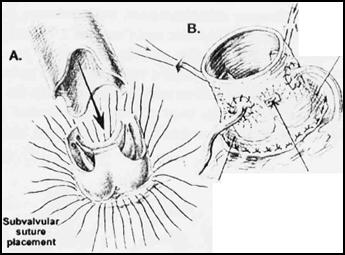

2.12. Ремоделирование корня аорты с максимальной стабилизацией, сохранением створок и реконструкцией синотубулярного соединения.

Независимо от развивавшихся подходов этот автор (Hopkins) предложил свой метод реконструкции аортального клапана, но в сущности, это одна из разновидностей ремоделирования. В этой методике все синусы замещаются с реимплантацией устий коронарных артерий (подобно методам Yacoub или TD-2). Основание корня аорты укрепляется циркулярным швом, наложенным ниже створок (Рис.8), это защищает расширение корня аорты в последующем, и поэтому применима к больным с врожденным дефектом соединительной ткани, таким как синдром Марфана. Как и в методиках Yacoub или TD - 3 выполняется несложная процедура ресуспензии комиссуральных стоек. В этой технике синотубулярное соединение ремоделируется до идеальных размеров, т. е. на 15% меньше диаметра аортального кольца, путем подборора дакронового протеза, меньшего по диаметру, чем аортальное кольцо, синусы слегка выбухают наружу, что достигается более высоким вырезам на протезе, которые подвешиваются комиссуры клапана. Вырезы на протезе должны быть узкими, чтобы подчеркнуть место синтобулярного перехода, затем тефлоновой полоской производится сужение этого места. Путем сужения синотубулярного перехода, сохраняются функциональные потоки, описанные Да Винчи, которые предотвращают контакт створок клапана с дакроновым протезом. Эта реконструкция охватывает все компоненты корня аорты, сохраняя нативные створки аортального клапана.

Независимо от развивавшихся подходов этот автор (Hopkins) предложил свой метод реконструкции аортального клапана, но в сущности, это одна из разновидностей ремоделирования. В этой методике все синусы замещаются с реимплантацией устий коронарных артерий (подобно методам Yacoub или TD-2). Основание корня аорты укрепляется циркулярным швом, наложенным ниже створок (Рис.8), это защищает расширение корня аорты в последующем, и поэтому применима к больным с врожденным дефектом соединительной ткани, таким как синдром Марфана. Как и в методиках Yacoub или TD - 3 выполняется несложная процедура ресуспензии комиссуральных стоек. В этой технике синотубулярное соединение ремоделируется до идеальных размеров, т. е. на 15% меньше диаметра аортального кольца, путем подборора дакронового протеза, меньшего по диаметру, чем аортальное кольцо, синусы слегка выбухают наружу, что достигается более высоким вырезам на протезе, которые подвешиваются комиссуры клапана. Вырезы на протезе должны быть узкими, чтобы подчеркнуть место синтобулярного перехода, затем тефлоновой полоской производится сужение этого места. Путем сужения синотубулярного перехода, сохраняются функциональные потоки, описанные Да Винчи, которые предотвращают контакт створок клапана с дакроновым протезом. Эта реконструкция охватывает все компоненты корня аорты, сохраняя нативные створки аортального клапана.

Рис.8. Методика Hopkins-1. А- суживающие полоски из тефлона накладываются циркулярно после иссечения патологически измененой аорты, и после мобилизации ее корня. Проксимальная полоска фиксируется серией матрасных швов, ниже расположения створок. Комиссуры сохранены с участком окружающей ткани 3- 5 мм. Вырезы в проксимальном конце протеза сделаны несколько длиннее, что позволит подшить комиссуры еще выше, и за счет этого неосинусы будут выпуклыми. В - наложен проксимальный шов в основании корня аорты, синусы замещены дакроновым протезом С - реимплантация коронарных устий, формирование сужения в месте, где подшиты комиссуры клапана.

2.13. Восстановление и сохранение аортального клапана

Термины «восстановление» и «сохранение» аортального клапана используются свободно и по разным поводам, термин «сохранение» наиболее подходит к методикам, описанным в данном обзоре, так как идет реконструкция комплекса – корень аорты, которая позволяет сохранить створки клапана. «Восстановление» как название, возможно, более подходит к методикам по непосредственной реконструкции пролабирующих створок или клапана вовлеченного в острое расслоение аорты, в таких случаях идет восстановление клапана, а не только сохранение. Восстаноление клапана имеет целью создание нормальной коаптации створок. При длительном заболевании, как например, аневризма синусов Вальсальвы, часто возникает утолщение створок, снижение их подвижности и потеря эффективной коаптации, что требует краевой резекции створок и ресуспензии стоек комиссур (46). Декальцинация, как метод лечения аортальных стенозов, дискредитировал себя. Другие методики восстановления створок включают в себя триангулярную резекцию провисающих створок, укрепление Гортекса, пластику заплатой, перфорацию створок, утоньшение створок, пликацию комиссур и т. д. ; описание этих способов не вошло в эту статью, хотя их обзор с иллюстрациями имеется в других источниках (47,48).

2.14. Случаи неудач реимплантации и ремоделирования аортального клапана.

К неудачным клапансохраняющим операциям были отнесены методики, в которых нет адекватной стабилизации основания аорты, и которые в отдаленном периоде приводят к дилятации аортального кольца (49). Часть выходного тракта аорты формирует функциональное кольцо – фактически основания межлепестковых треугольников ниже места фиксации створок и является частью желудочковой гемодинамики (11,12). Сторонники техники реимплантации предполагают, что стабилизация кольца аорты, особенно при заболеваниях соединительной ткани, является важным моментом. Методы ремоделирования оставляют интактными эти треугольники, что должно положительно влиять на работу сохраненных створок и на длительность реконструкции, поскольку сохранены некоторые элементы динамического расширения корня аорты. Методы имплантации поддерживают или фиксируют эти межлепестковые треугольники.

Теоретической причиной ускоренной дегенерации створок является систолический контакт ее со стенкой протеза, вследствии отсутствия расширения синусов. Попытки неудачной реконструкции корня аорты при размере кольца мм были приписаны к травме створок из - за стеснения в протезе (13, 50 –52). Такие осложнения могут быть при реимплантации в цилиндрический протез или же во время ремоделирования, когда используется меньший размер протеза. Что бы избежать такого рода проблем разрабатываются протезы аорты с искусственными синусами Вальсальвы (53).

Реthig и коллеги, применив эхокардиографическое исследование, определили, что уровень, на котором происходит коаптация створок является важным фактором долгосрочности реконструкции. Они поделили всех больных на три группы в зависимости от уровня коаптации: А - коаптация створок на 2 мм выше плоскости кольца аорты; В - на уровне плоскости основания кольца; С - ниже уровня основания аортального кольца. Не было отмечено регургитации в группе А (n=56), в группе В выраженная АН имела место у 2-х больных (n= 11); у всех больных из группы С имелась недостаточность АК (54).

Ранние методики ремоделирования корня аорты (Yacoub, David - 2) имели целью протезирование патологически измененных синусов Вальсальвы и сохранение динамических свойств аорто-вентрикулярной зоны. Однако, у больных с заболеваниями соединительной ткани могут развиваться отдаленные осложнения, связанные с дилятацией неукрепленных компоненто корня аорты, поэтому этот метод развивался в дальнейшем в сторону большей стабилизации основания аорты и синотубулярной зоны.

Доктор David сравнил свою технику реимплантации с развивающимися методами ремоделирования у больных с аневризмой корня аорты и обнаружил некоторое неравенство в долгосрочности этих методик. В то время как,летняя выживаемость была превосходной, его исследование показало лучшие результы (т. е. свободу от развития умеренной и выраженной недостаточности АК) для техники реимплантации (49). Он правильно отметил, что без укрепления, корень аорты может расширяться после многих из методик ремоделирования. В то время как, техника реимплантации теоретически имеет недостатки – контакт створок с синтетическими «синусами», в действительности это не является серьезной проблемой (49, 53,55). К тому же сегодня стали доступными и дакроновые протезы с выпуклыми синусами (53,56-58).

Увеличение сроков службы восстановленных створок может достигаться хирургическим путем либо Сиэтлской техникой, либо применением протезов, предложенных Zehr (59), либо описанной методикой David (49), или же применением протеза синусов Вальсальвы в комбинации с трубкой меньшего диаметра, как это делается в клинике Mayo (50). Однако, не совсем ясен механизм развития аортальной недостаточности в поздние сроки после операции ремоделирования, вероятнее всего из-за недостаточного укрепления остаточных фибромускулярных компонентов комплекса - корень аорты, что характерно для этой процедуры.

Кроме того, проблемы могут возникать из-за хрупкости и послеоперационной дегенерации и последующего утончения створок.

2.15. Выбор размера протеза для реимплантации или ремоделирования.

Большое внимание уделялось выбору размеров протезов для различных методик реконструкции корня аорты. Методика реимплантации имеет преимущество – полная фиксация всего комплекса корня аорты и помещением клапана в дакроновый протез, однако его выбор отличается от такового при ремоделировании. Для реимплантации необходим выбор достаточно большого протеза, что бы не было увеличения площади коаптации створок. David подчеркнул, что синотубулярное соединение может быть сформировано либо с помощью сужения протеза, либо путем подшивания протеза меньшего диаметра на уровне этого перехода если это необходимо; методика реимплантации вообще требует достаточно широкого протеза (30 –34 мм), который идеально соответствует размеру не расширенного аортального кольца (60). Для выбора размера протеза в операциях ремоделирования описано несколько способов (3,36,60-69). Так Peper и Yacoub (62) описали этот размер в виде круга, ограничивающего три нормально расположенные комиссуры. David предложил сначала нормализовать аортальное кольцо, а затем выбрать протез, учитывая что диаметр синотубулярного переходя меньше на 15% аортального кольца (60). Это соответствует морфометрии Kunzelman (3). Группа Якуба предлагает так же измерить расстояния между комиссурами, при максимальной коаптации створок, и затем расчитать диаметр протеза (62,68). Morashita рекомендует уравнение основанное на треугольнике, ограниченным кругом синотубулярного соединения, в котором диаметр протеза равняется двум третям корня квадратного внутреннего диаметра (63).

Доктор David отметил, что определение размеров корня аорты и синотубулярного соединения является больше искусством, нежели точной наукой (60). В его руках выбор протеза для реимплатанции отличается от такового для ремоделирования (49). Концепция выбора протеза при реимплантации основана на внешнем диаметре корня аорты (внутренний диаметр + толщина стенки), в то время как при ремоделировании – на внутреннем диаметре. При ремоделировании David основывается размерами створок и не рекомендует применения протезов меньше 30 мм во избежание ограничения синусов и последующего повреждения створок (49,60,66). Для ремоделирования мы описали следующую методику. После иссечения синусов проводится истинного диаметра аортовентрикулярного соединения с помощью расширителя Гегара. Накладываются горизонтальные матрасные швы на вершину каждой комиссуральной стойки, которые затем потягиваются вверх до достижения соответствующего диаметра синотубулярного соединения, при этом проводят гидродинамический тест коаптации створок. Этот диаметр синотубулярной зоны обычно соответствует внутреннему диаметру выходному тракту аорты, который измерили Гегаром. Если площадь коаптации полулунных клапанов кажется недостаточной, то необходим подбор протеза меньшего по диаметру. Это очень простой метод (похож на артистический подход Девида), где комбинируется сужение протеза полоской из тефлона в области синотубулярного соединения и точный подбор высоты фиксации комиссур, что дает надежный результат реконструкции зоны синотубулярного соединения без деформации синусов.

2.16. Результаты реконструкции корня аорты с сохранением или восстановлением аортального клапана.

Уровень операционной летальности колеблется от 0% до 6% (70,71) с выживаемостью за 7 лет ± 8% (71,72). Больные с аневризмой восходящей аорты имеют выживаемость ниже, чем больные с аневризмой корня аорты, приблизительно 36% выживают в 8-летний период (49). Это низкий уровень выживаемости, вероятно связанный с пожилым возрастом больных с аневризмой ВА, а также сопутствующей сосудистой патологией. Реоперации после протезирования аортального клапана за 7- 8 лет имеют небольшую частоту и по данным многих авторов свобода от такого рода реопераций составляет 90 – 97% (68,71,73). Умеренная аортальная недостаточность является редкостью, особенно в течении первых 2-х лет после операции. Однако выраженная АН нередко приближается к 6%, хотя в некоторых сообщениях она достигает уровня до 37% (34, 55, 73-78). Кроме хороших показателей выживаемости у больных, перенесших реконструкцию корня аорты, две трети наблюдаемых свободны от риска развития средней и выраженной степени недостаточности аортального клапана за 8 лет после операции (49). David отмечает превосходство техники реимплантации (над ремоделированием) с низким риском развития аортальной недостаточности в дальнейшем; средняя и выраженная АН имела места у 10% за 8- летний период, в то время как, при ремоделировании этот показатель составил – 45% (78). Ганноверская группа добилась таких же успехов в реимплантации корня аорты, госпитальная летальность составила - 3,8 %, и 4% были реоперированны по поводу аортальной недостаточности (73). Интраоперационная чрезпищеводная эхокардиографическая оценка является важной в определении долгосрочности выполненной операции (46,55). Поздние осложнения (аортальная недостаточность) у больных с заболеваниями соединительной ткани выявляются чаще, при методиках, где нет максимальной стабилизации основания корня аорты («кольца») (60,66- 69,78 – 80).

У больных с аневризмой корня аорты и непроврежденным комплексом корня, у которых реконструкция состояла из нормализации диаметра синотубулярной зоны непосредственные и промежуточные функциональные результаты весьма хороши, и более двух третей больных свободны от развития АН в срокилет после операции; однако, общая выживаемость этих больных относительно остается низкой, и только треть остается живыми к 8 году, возможно играют роль и сопутствующие заболевания сосудов и возраст пациентов (46,49).

Для сравнения техник реконструкции доктор Gott с коллегами, рассмотрели результаты протезирования у 235 больных с синдромом Марфана, из которых 232 перенесли операцию Бентала и протезирование корня аорты. В этой группе не было отмечено смертей за 30 дней, 85% этих больных были живы ко времени публикации этой статьи, а свобода от реоперации за 20 лет составила 74% (81). В японском исследовании, использовался гофрированный кондуит, оперативная летальность составила 8,3%, а акттуарная выживаемость к 5 году была на уровне 82,7 ± 4,8% (82).

Edwards с коллегами, используя базу данных National STS Cardiac Surgery определили нормы оперативной летальности для изолированного протезирования аортального клапана - 4% ; для больных с плановым протезированием АК - 3,3% (83). Эти данные говорят о том, что у выборочных больных, плановые клапансохраняющие операции в настоящее время выполняются в большинстве центров с уровнем смертности приближающимся или лучшим, чем для изолированного протезирования аортального клапана.

2.17. Критерии выбора больных

2.17.1. Влияние возраста

В обычной практике клапанохраняющие операции выполняются с некоторыми ограничениями в возрасте. Больным моложе 70 лет выполняется клапансохраняющее ремоделирование (TD-3, модифицированный Yacoub или метод - RH). Если сохранены гибкие свойства створок и есть подозрение на их пролапс, тогда наиболее показан один из методов реимплантации (TD-4, TD-5, Seatle, von Son). У больных старше 70 лет не рекомендовано применение механических протезов и поэтому корень аорты замещается либо бескаркасным биоклапаном (84) (протезирование корня аорты или подкоронарная имплантация), либо по одной из существующих методик ремоделирования/реконструкции.

2.17.2. Состояние створок

Хотя, вопросы восстановления створок аортального клапана не явились задачей этого обзора, увеличенные створки можно уменьшить различными методами (67,85). При истончении ткани створок необходимо протезирование восходящей аорты по методике Бентала (классически с биологическим или механическим клапаном), замена гомографтом или бескаркасным биоклапаном (84,86). Многие авторы указывали на то что «ненормальность» створок является относительным противопоказанием к реконструкции корня аорты с сохранением клапана (51,71). При синдроме Марфана (или других заболеваниях соединительной ткани) максимальная стабилизация кажется оптимальной, поэтому ряд методик TD-1, 3, 5, Сиэтлская техника, модификация Yacoub или наша техника могут быть лучшими при выборе метода коррекции. Есть данные об успешной коррекции двухстворчатого аортального клапана (87-89), а также сопутствующих пороков клапанов (90,91).

2.17.3. Острое расслоение аорты

В хирургическом лечении острых расслоений восходящей аорты часто применяют биоклей для ресуспензии комиссур, а также протезирование восходящего отдела или реимплантацию корня аорты в протез с сохранением створок клапана (TD-5). Когда в расслоение вовлечены два или три синуса можно применить технику Yacoub или Hopkins (так же с клеем) при условии, что створки не разрушены в основании. Полное замещение необходимо при разрушенном корне аорте (92). Для избежания антикоагулянтного лечения при полной замене корня аорты и ВА, имеется собственный опыт и литературные данные о имплантации комплекса бескаркасного биопротеза с дакроновой трубкой (84,93).

2.18. Имплантация гомографта

Аутотрансплантат (операция Росса) имеет ограниченное применение у пациентов моложе 55 лет, но чаще применяется при стенозах, чем при недостаточности, а еще чаще при комбинации этих поражений (94,95). Обычно не применяют эту процедуру при чистой недостаточности клапана, так как имеется архитектурное несоответствие между нативным клапаном легочной артерии и выходным отделом ЛЖ (96). Он применим при многоуровневой обструкции левого выходного тракта и у детей без признаков заболеваний соединительной ткани (54).

Прежде всего гомографты у взрослых применяют при эндокардите с разрушением корня аорты или у детей при комплексной многоуровневой обструкции выходного тракта ЛЖ (97).

3. Заключение

Прогресс этих методик произошел после понимания функциональной анатомии комплекса корень аорты. Предварительные результаты таких операций поддерживают интерес к их применению, но идеальная и безопасная техника реконструкции, особенно при заболеваниях соединительной ткани, например синдром Марфана, должна определиться после более долгого промежутка послеоперационного наблюдения (43). Сегодня имеется много методик реконструкции корня аорты, некоторые первоначальные техники были заменены или же модифицированы этими же авторами. Хирург должен рассматривать корень аорты как комплекс элементов, и стремиться к оптимизации его функциональной анатомии у каждого больного индивидуально. Разработка новых видов протезов так же облегчают эту задачу. Знание специфической анатомии и истории заболевания каждого пациента должно помочь в успешной реконструкции комплекса корень аорты с продолжительным эффектом и низкой летальностью.

1] Kouchoukos NT, Wareing TH, Murphy SF, Perrillo JB. Sixteen-year

experience with aortic root replacement. Results of 172 operations.

Ann Surg 1991;214:308-18; discussion. [21 Dajani AS, Taubert KA, Wilson W, Bolger AF, Bayer A, Ferried P,

Gewitz MH, Shulman ST, Nouri S, Newburger JW, Hutto C, Pallasch

TJ, Gage TW, Levison ME, Peter G, Zuccaro Jr G. Prevention of

bacterial endocarditis: Recommendations by the American Heart

Association. Circulation 1997;96:358-66.

[3] Kunzelman KS, Grande J, David TE, Cochran RP, Verrier E. Aortic

root and valve relationships: Impact on surgical repair. J Thorac

Cardiovasc Surg 1994:107:162-70.

[4] Deck JD, Thubrikar MJ, Schneider PJ, Nolan SP. Structure, stress, and

tissue repair in aortic valve leaflets. Cardiovasc Res 1988;22:7-16.

[5] Dagum P, Green GR, Mistal FJ, Daughters GT, Timek TA, Foppiano

LE, Bolger AF, Ingels Jr MB, Miller DC. Deformation dynamics of

the aortic root: modes and physiologic determinants. Circulation

1999;100(Suppl. II):II-54-II-62.

[6] Lansac E, Litn HS, Shomura Y, Lim KH, Rice NT, Goetz W, Acar C,

Duran CMG. A four-dimensional study of the aortic root dynamics.

Eui J Cardiothoracic Surg 2002:22:497-503.

[7] Thubrikar MJ, Nolan SP, Aouad J, Deck JD. Stress sharing between

the sinus and leaflets of canine aortic valve. Ann Thorac Surg 1986;

42:434-40.

[8| Brewer RJ, Deck JD, Capati B, Nolan SP. The dynamic aortic root. Its

role in aortic valve function. J Thorac Cardiovasc Surg 1976:72:

413-7.

[9] Thubrikar M, Harry R, Nolan SP. Normal aortic valve function in

dogs. Am J Cardiol 1977:40:563-8.

[10] Thubrikar M, Bosher LPNS. The mechanism of opening of the aortic

valve. J Thorac Cardiovasc Surg 1979:77:863-70.

[11| Anderson RH, Devine WA, Ho SY, Smith A. McKay A. The myth of

the aortic annulus: the anatomy of the subaortic outflow tract. Ann

Thorac Surg 1991:52:640-6.

[ 12) Simon JP, Ho SY. Anderson RH. The forgotten intcrleaflet triangles: a

review of the surgical anatomy of (lie aortic valve. Ann Thorac Surg

1995:59:419-27.

1.