На правах рукописи

ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МОРСКИХ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ СУДОВ

Специальность 05.22.19 - эксплуатация водного транспорта, судовождение

Диссертация на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Научный руководитель

доктор технических наук, профессор

В.

Мурманск

2011

Работа выполнена в ФБГОУ ВПО

«Мурманский государственный технический университет»

Научный руководитель:

доктор технических наук, профессор

Официальные оппоненты:

доктор технических наук, профессор

кандидат технических наук, доцент

Ведущая организация: ООО "НИИМоргеофизика – Интерсервис"

Защита диссертации состоится "17 " ноября 2011 г. в 13 час. 00 мин. в зале заседаний диссертационного Совета К307.009.02 при Мурманском государственном техническом университете по адресу Мурманск,

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке МГТУ.

Автореферат размещен на сайте МГТУ www. mstu. ***** …октября 2011г.

Автореферат разослан " " октября 2011 г.

Ученый секретарь диссертационного совета,

доктор технических наук, доцент

Общая характеристика работы

Актуальность темы. Одним из приоритетных направлений развития отечественной экономики в третьем тысячелетии является дальнейшее освоение пространств и ресурсов Мирового океана. Перспектива истощения запасов углеводородного сырья на континентальной части России ставит задачи переориентации разведки и добычи ресурсов на континентальный шельф, где разведку запасов нефти и газа ведут научно-исследовательские суда (НИС). Однако за последние десятилетия некогда многочисленный научно-исследовательский флот России существенно устарел, сократился численно и не соответствует современным техническим требованиям. Проектирование и строительство НИС в России было остановлено с началом перестройки и не возобновлено до настоящего времени, когда поставлены серьезные задачи по дальнейшему изучению и освоению Арктического шельфа России.

Исходя из этого, высокую актуальность приобретает научно-техни-ческая проблема, решение которой направлено на рассмотрение и реализацию прикладных аспектов совершенствования конструктивных элементов геофизических и других, равнозначных им по техническим характеристикам судов. Это позволит осуществлять научно-исследовательские работы по мониторингу шельфовой зоны Мирового океана на современном уровне с привлечением новых технологий, при этом модернизация – комплексная замена устаревшего оборудования с одновременным проведением работ

по необходимому усовершенствованию и ремонту судовых конструкций является первостепенной. Она необходима для продления срока службы судов и поддержания их технического состояния на современном уровне. Такая модернизация судов еще на один – два регистровых периода (5 – 10 лет) позволит продлить проведение необходимых научно-исследовательских геофизических работ по поиску углеводородов на континентальном шельфе. Эта задача остается актуальной в течение всего жизненного цикла судна (ЖЦС), особенно с учетом отсутствия строительства в настоящее время новых судов. Актуальность решения этой проблемы подтверждает то, что общий срок службы геофизических судов к настоящему времени составляет 20 и более лет, а геофизическое оборудование, которое представляет основное "вооружение" судна, усовершенствуется практически каждые 5…7 лет и требует обновления.

Решение в настоящей диссертационной работе этой проблемы позволяет обеспечить геофизические суда техническими устройствами и оборудованием в соответствие с требованиями Международных геофизических организаций, Международных конвенций МАРПОЛ 73/79 и СОЛАС и поддерживать техническое состояние этих судов на должном уровне.

Целью исследования является разработка прикладных аспектов совершенствования конструктивных элементов судов для геофизических исследований путем их модернизации.

Областью исследования являются эксплуатационно - технические характеристики и конструктивные особенности геофизических научно-исследовательских морских судов.

Объектом исследования являются геофизические и другие, подобные им по техническим характеристикам суда. При этом судно рассматривается как сложная техническая система (СТС).

Предметом исследования являются прикладные аспекты совершенствования конструктивных элементов морских геофизических судов путем их модернизации.

Содержание поставленных задач, решенных для достижения цели диссертационной работы:

- исследовать основные предпосылки модернизации геофизических судов и сформулировать основные требования, предъявляемые к современным геофизическим судам;

- обосновать возможность переоборудования рыбопромысловых судов в геофизические на основе анализа основных характеристик и их математических моделей;

- разработать методику модернизации геофизических судов и аналитически обосновать технические решения, принятые при их модернизации;

- проанализировать результаты реализации методики модернизации геофизических судов.

Основные результаты и положения, выносимые на защиту:

1. Разработанные основные требования, предъявляемые к современным геофизическим судам.

2. Обоснование возможности переоборудования рыбопромысловых судов в геофизические на основе анализа основных характеристик и их математических моделей.

3. Методика модернизации геофизических судов.

4. Описательная модель результатов аналитического обоснования технических решений, принятых при модернизации геофизических судов.

5. Описательная модель результатов реализации методики модернизации геофизических судов.

Методы исследования. При решении поставленных научных задач

в работе использовались методы системного анализа, математической статистики, подбора функций, морфологической матрицы расчета основных характеристик судов и их конструкций на основе установленных закономерностей. Применение указанных в работе методов проводилось с использованием программного продукта Curve Expert 1.4, а также разработанного специализированного программного обеспечения.

Научная новизна. Научную новизну работы определяют следующие положения:

1. Обобщены, разработаны и сформулированы основные современные требования к геофизическому судну.

2. Доказано подобие основных характеристик геофизических и рыбопромысловых судов, которое обеспечивает возможность модернизации рыбопромысловых судов для использования их в качестве геофизических с наименьшими затратами.

3. Разработаны математические модели для геофизических и рыбопромысловых судов по их эмпирическим данным, определяющие зависимости:

- длины судна от водоизмещения (далее – ЗДВ);

- ширины судна от водоизмещения (далее – ЗШВ);

- осадки судна от водоизмещения (далее – ЗОВ);

- мощности судна от водоизмещения (далее – ЗМВ).

4. Произведены расчеты конструкций, используемых при модернизации геофизических судов, подтверждающие ее безопасность и целесообразность.

5. Разработана методика модернизации геофизических судов;

6. Разработаны описательные модели результатов модернизации геофизических судов пр. В-93, 650, 3870.

Достоверность результатов проведённого исследования обеспечивается использованием системного подхода, корректным применением указанных в работе методов, а также качественным и количественным подтверждением результатов обоснования и методики модернизации геофизических судов практическими результатами их реализации.

Практическая значимость работы заключается в том, что ее результаты использованы и могут использоваться при модернизации геофизических или переоборудовании в них рыбопромысловых судов, обеспечены разработанными методикой и структурно – логической схемой модернизации, основные положения которой обоснованы расчетами.

Тема связана с НИР и ОКР, которые проводились в 1990…2009 гг.

в НИИМоргеофизики, в СГРФ, в ЧП "Харитонов", в КБ АМИГЭ.

Реализация результатов работы. Результаты работы непосредственно использованы при модернизации геофизических судов проектов В-93, 650, 3870.

Апробация работы. Результаты работы докладывались и обсуждались на конференциях и семинарах "Нефть и газ–2000" (Москва), "Наука и образование 2005…2010" (Мурманск), "Баренцево море 2007" (Хаммерфест, Норвегия).

Публикации. По результатам исследований опубликовано 15 печатных работ, в том числе 4 работы опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК.

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, библиографического списка из 113 наименований и 7 приложений, включены акты внедрения в промышленность. Основная часть работы изложена на 145 страницах машинописного текста, содержит 62 рисунка, 18 таблиц.

Основное содержание работы

Во введении рассмотрены перспективы и задачи разведки и добычи ресурсов на континентальном шельфе и роль геофизических судов в их решении. Определена научно – техническая проблема, обоснована актуальность ее решения, определены область, цель, предмет и объект исследования. Поставлены задачи и дано краткое изложение результатов работы.

В первой главе исследованы перспективы освоения месторождений углеводородного сырья (УВС) на арктических акваториях, они определяются суммарными запасами УВС, представленными в табл. 1.

Таблица 1. Суммарные ресурсы УВС на акваториях морей севера России

Акватории | Нефть, млн. т | Свободный газ, млрд. м3 | Растворенный газ, млрд. м3 | Конденсат, млн. т | Всего УВС, млн. т * |

Баренцево море | 2030 | 23465 | 250 | 524 | 26269 |

Белое море | 314 | 5,0 | 24,0 | - | 343 |

Печорское море | 7494 | 2314 | 590 | 354 | 10750 |

Всего | 9838 | 25784 | 864 | 878 | 37362 |

* – условных тонн топлива, где 1200 м3 газа соответствуют 1 т нефти

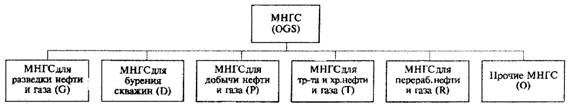

Исследована система освоения морских месторождений УВС, представлена классификация морских нефтегазовых сооружений, являющихся ее элементами, представленная на рис. 2.

Рис. 2. Классификация морских нефтегазовых сооружений

Проанализирована роль морской сейсморазведки в поиске и разведке морских месторождений нефти и газа, а также мониторинге обстановки

в районах предполагаемого расположения подводных потенциально опасных объектов (ППОО). Исследованы геофизические методы поиска и характеристики геофизических судов, построенных в России и за рубежом.

Основными геофизическими методами являются гравиметрия, магнитометрия, электроразведка и сейсморазведка. Исследование континентального шельфа России сейсмическими методами, которое активно проводилось в Арктическом регионе в 70-х годах XX в., показало, что проведение подобных работ возможно с судов, отвечающих таким требованиям, как:

- низкая гидроакустическая шумность;

- достаточная энергетическая оснащенность;

- большое свободное кормовое палубное пространство;

- способность буксировать крупногабаритные забортные устройства;

- ледовые подкрепления корпуса и т. д.

Одними из первых судов, использованных в России специально для проведения геофизических работ, были малотоннажные суда проектов 388М, 1615, 16151.

Рис. 3. НИС пр. 388М "Сейсморазведчик"

Рис. 4. НИС пр. 1615 "Поиск"

Рис. 5. НИС пр. 16151 "Чайво"

Позднее предпочтение было отдано строительству судов увеличенного водоизмещения, на борту которых комплексно совмещались различные геофизические методы исследований. Это были суда проектов В-93 и 650, до настоящего времени составляющие основу геофизического флота России и имеющие ледовые подкрепления корпуса, позволяющие работать в арктических морях. За время, прошедшее от начала проектирования судов

до сдачи их в эксплуатацию, изменились технические требования к геофизическому оборудованию и к самим судам. Потребовалось, например:

1) увеличить их производительность, т. е. способность обрабатывать большие площади морских акваторий;

2) увеличить площади палуб судна для размещения нового геофизического оборудования;

3) увеличить производительность компрессорного оборудования для работы ИСК;

4) установить оборудование для разведения ЛПИ и сейсмокос за кормой судна и т. д.

Так возникла научно-техническая проблема, решение которой потребовало разработки прикладных аспектов модернизации геофизических и других, подобных им по техническим характеристикам судов, позволяющая осуществлять научно-исследовательские работы по мониторингу шельфовой зоны Мирового океана на современном уровне с привлечением новых технологий.

Строительство геофизических судов за рубежом пошло по пути создания мощных судов, существенно расширяющих возможности сейсморазведки. Так, начиная с 1995 года для компании "Petroleum Geophysical Services" строится серия судов типа "Ramform" (рис. 6).

Рис. 6. НИС типа "Ramform"

Значительные успехи, достигнутые с помощью НИС, стимулировали работы иностранных компаний по модернизации ранее построенных судов и привлечения их для дальнейшего проведения сейсмических исследований. Так судно "Western Monarch" после модернизации стало способно буксировать 12 кос и ИСК, состоящий из восьми ЛПИ (рис. 7).

Рис. 7. НИС "Western Monarch"

Однако зарубежные геофизические суда имеют существенный недостаток – они не обладают необходимыми для работы в Арктике ледовыми подкреплениями корпуса. Это делает ограниченным их применение в арктических морях даже в период открытой воды.

Геофизическое оборудование, которым оснащены современные НИС, состоит из буксируемых источника сейсмических колебаний (ИСК), сейсмоприемных кос и оборудования судовой геофизической лаборатории.

В качестве буксируемого ИСК в настоящее время широко используется комплекс пневматических излучателей (ПИ), рабочим телом для которых является воздух высокого давления (ВВД). ПИ, известные также под названием "пневмопушка" (ПП), для повышения суммарной эффективности излучения объединяются в линейный пневмоизлучатель (ЛПИ). В ЛПИ все входящие в его состав ПП связаны электропневмомагистралью (ЭПМ). При этом судовой ИСК может состоять из нескольких ЛПИ.

НИС могут также привлекаться к определению координат нахождения в толще воды подводных потенциально опасных объектов (ППОО), т. е. для решения задач экологического мониторинга. ППОО – это объекты

с радиоактивными веществами (затонувшие корабли с атомными энергетическими установками, содержащими отработавшее ядерное топливо; захороненные в морской среде твердые радиоактивные отходы (ТРО) и т. п.).

Исследование геофизических методов поиска, а также характеристик геофизических судов, построенных в России и за рубежом, позволили определить основные требования к современному геофизическому судну, которые можно сформулировать следующим образом:

1 | ГС должны обладать палубным пространством не менее 350 м2 для размещения современного сейсмокомплекса в полузакрытых помещениях, обеспечивающих проведение СПО в комфортных условиях; |

2 | ГС должно иметь ледовые подкрепления корпуса категории Arc, обеспечивающие льдопроходимость и прочность при плавании за ледоколом в высоких широтах, при этом ширина ГС должна не более 29 м, несколько меньше ширины действующих ледоколов (29 м – ширина ледокола "Арктика"); |

3 | Конструкция ГС должна обеспечить комфортные социально-бытовые условия для экипажа, что важно в условиях длительного плавания; |

4 | Автономность судна должна быть не менее 60 суток; |

5 | ГС должно быть оборудовано вертолетной площадкой для приема вертолета КА-32 размером 15м на 20 м; |

6 | ГС должно иметь устройства для заправки топливом в море; |

7 | СЭУ ГС должно обеспечивать возможность постоянного хода на всех режимах эксплуатации сейсмического комплекса со скоростью не ниже 5 узлов без опасения потерять дорогостоящее забортное оборудование; |

8 | ГС должно обладать высокой ремонтопригодностью для проведения модернизационных работ в процессе ЖЦС; |

Реализация указанных выше требований должна осуществляться при строительстве новых ГС, при их модернизации для выполнения конкретных геофизических работ или во время планового ремонта судна. Таким образом, в результате исследования, проведенного в первой главе, получены следующие результаты:

- обоснована актуальность решения задач по разведке и добыче нефти и газа на континентальном шельфе с использованием методов морской сейсморазведки;

- обоснована необходимость использования на морских акваториях НИС с современным геофизическим оборудованием;

- установлено, что в процессе ЖЦС для поддержания своих технико-технических характеристик суда должны периодически проходить модернизацию с заменой оборудования, усовершенствованием судовых систем

и устройств;

- обобщены и сформулированы основные современные требования

к геофизическому судну.

Во второй главе обоснована возможность переоборудования рыбопромысловых судов в геофизические. Для этого произведено сравнение производственных процессов геофизических (ГС) и рыбопромысловых (РС) судов и установлена их аналогия. Проведен сравнительный анализ основных характеристик ГС и РС путем сравнения значений (α, δ, L/B, H/T

и т. д.) Как видно из таблиц 3, 4 основные характеристики РС и ГС обладают подобием.

Таблица 3. Основные характеристики РС

Название | Водоизмещение, D, т | Длина, | Ширина, | Осадка, T м | Скорость, узл. | Мощность, |

1. Моонзунд, | 9160 / 1990 г. | 120,4 | 19 | 6,52 | 15,7 | 2 * 2650 |

2. Горизонт | 7970 | 110 | 17,3 | 6,5 | 15 | 2 * 2575 |

3. Алтай, | 6475 | 107,5 | 14,4 | 6,25 | 13 | 5 * 735 |

4. Пулковский меридиан, | 5720 | 103,7 | 16 | 6,61 | 14,5 | 2 * 2750 |

5. И. Бочков, | 4950 | 94 | 15,9 | 6,95 | 14.8 | 3825 |

6. Кронштадт, | 3800 | 83,9 | 14 | 5,7 | 12 | 1470 |

7. Лесков | 3680 | 83,1 | 13,8 | 5,5 | 12.5 | 1765 |

8. Зверобой | 2600 | 72,8 | 13 | 4.6 | 13 | 3 * 810 |

9. Орленок | 2460 | 62.2 | 13.8 | 4.8 | 12.5 | 2 * 880 |

Таблица 4. Основные характеристики ГС

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 |