КРАТКИЙ ОБЗОР ВОДНОГО ТРАНСПОРТА РОССИИ

(Ноябрь 2006 года)

Внутренним водным путям России уже более 200 лет. «Главная улица России» – так долгое время называли реку Волгу. Великая русская река выполняла основную транспортную роль в государстве. Протяженность Волги составляет около четырех тысяч километров, бассейн реки занимает огромную площадь – 1380 квадратных километров, охватывая территорию с населением свыше 40 миллионов человек, живущих в пяти республиках и одиннадцати областях страны. Первый пароход появился в волжском бассейне в 1817 году. Построен он был на Пожевском железоделательном заводе, на реке Кама. В первый свой рейс пароход отправился из Перми до Казани.

Количество судов с каждым годом увеличивалось, и к началу 40 – х годов девятнадцатого столетия группа крупных капиталистов, владельцев паровых и непаровых судов, решила основать на Волге судоходное общество. Седьмого сентября 1843 года Указом Императора Николая I было образовано Пароходное общество по Волге – так начиналась история Волжского пароходства. В семидесятые годы на Волге возникают новые судоходные компании, пароходы появляются на второстепенных и третьестепенных притоках волжского бассейна, реках Уфа, Вятка, Сура. Основные виды перевозимых грузов: лес, продукты сельского хозяйства, строительные материалы. Первая в мире нефтеналивная шхуна «Зороастр» начала перевозить нефть по Волге в 1878 году. К началу ХХ века наблюдался рост флота по всем видам судов: грузовым, пассажирским, паровым и непаровым. В 1901 году насчитывалось более пяти тысяч судов.

Строились и расширялись судостроительные, механические заводы в волжских городах. Центром судостроения на Волге стал Нижний Новгород. Старейший и крупнейший в России завод «Красное Сормово» свои первые пароходы «Заря» и «Стрела» выпустил с верфи в 1851 году. Крупные судостроительные предприятия были открыты в окрестностях города: в Молитовке, селе Бор. Речной флот послужил толчком к развитию судостроения и судоремонта в Череповце и Рыбинске, Костроме и Городце, Казани и Симбирске, Самаре, Саратове, Астрахани. Были построены 15 крупных механических заводов в бассейне реки Камы.

После национализации Волжского флота в 1918 году ключевым моментом для развития пароходства стало создание каскада Волжских водохранилищ и каналов, соединяющих Волгу с пятью морями. В 1964 году, с открытием Волго – Балтийского канала, Волга как транспортная магистраль стала единой глубоководной системой европейской части России. Появилось больше возможностей для перевозки грузов и взаимодействия со смежными видами транспорта – железнодорожным и автомобильным, для развития туризма, в том числе иностранного. Исторически сложилось, что речной флот на Волге всегда, во все времена, имел большую экономическую и политическую значимость, соединяя отдаленные города России. И, хотя есть сложности в государственном финансировании содержания и ремонта гидросооружений, технического флота, значение речного флота в наш век скоростного транспорта не уменьшилось.

Ключевым моментом для развития пароходства стало создание в тридцатые годы каскада Волжских водохранилищ и каналов, соединяющих Волгу с пятью морями. Волга, как транспортная магистраль, стала Единой глубоководной системой европейской части России. Появилось больше возможностей для перевозки грузов и взаимодействия со смежными видами транспорта – железнодорожным и автомобильным, для развития туризма, в том числе иностранного.

Общая протяженность внутренних водных путей России составляет более 101 тысячи километров. Речные судоходные пути России имеют важное значение для развития евроазиатских транспортных коридоров – по Волге, Волго – Балтийскому и Волго – Донскому водным путям в навигационный период осуществляются интенсивные перевозки внутренних, внешнеторговых и транзитных грузов. А между тем по рекам у нас перевозится всего 4 процента от общего объема грузоперевозок (для сравнения: в Германии – 19 процентов, в Бельгии – 10 процентов).

Правительство России намерено в корне изменить ситуацию. В 2006 – 2015 годах должны завершиться рыночные реформы на речном флоте и внедрение российских водных путей в мировую транспортную систему. Чтобы решить проблемы сектора, Министерство транспорта предлагает сократить государственное участие, оставив ему только функции охраны природы и ремонт. А собственно, транспортные услуги на реках должны предоставлять частные компании; они же должны вкладывать деньги в судостроительство.

Инвестиции в развитие речного флота и внутренних водных путей России до 2010 года составят около 16 миллиардов рублей. Свыше 95 процентов этих денег будет выделено из федерального бюджета.

В программе, разработанной Минтрансом России, отмечается, что одной из главных задач министерства является «подготовка внутренних водных путей России для их интеграции в систему международного транспортного коридора «Север – Юг» (Индия – Иран – Россия – Северная Европа).

На средства от госинвестиций планируется построить вторые нитки каналов Кочетовского гидроузла и Нижне – Свирского шлюза, низконапорной плотины на Городецком гидроузле на Волге и Дону. По расчетам экспертов Минтранса Российской Федерации, реализация проектов позволит в два раза увеличить пропускную способность гидросооружений европейской части внутренних водных путей. Объем перевозимых грузов в направлении Каспий – Волга – Дон – Азовское и Черное моря и Каспий – Волга – Балтика возрастет в 1,5 раза по сравнению с 2003 годом и превысит 230 миллионов тонн.

Темпы развития перевозок грузов речным транспортом будут выше по сравнению с другими видами транспорта главным образом за счет увеличения объемов транспортировки строительных грузов, поскольку, по прогнозам, предусмотрен опережающий рост капитальных вложений в строительство.

Объемы перевозок этих грузов увеличатся как внутри субъектов Федерации, имеющих выход к Волге, так и между ними. Возрастут также перевозки из Прикамья в Центральный и Северо – Западный районы, из Северо – Западного и Северного районов в пункты Поволжья.

Эксперты прогнозируют рост – как во внутреннем сообщении, так и на экспорт – потоков продукции целлюлозно – бумажной, деревообрабатывающей и лесной промышленности с предприятий Поволжья, Волго – Вятского и Уральского районов, цемента из Поволжья, минеральных и химических удобрений, химической продукции с предприятий Поволжья и Урала.

За девять месяцев 2006 года, по данным Судоходной компании «Волжское пароходство», грузовым флотом, работающим на реках и морях России, перевезено около 4,4 млн. тонн грузов, что на 650 тысяч тонн больше, чем за этот же период прошлого года. Несмотря на хорошие показатели, грузовая навигация текущего года была довольно сложной. Поменялось соотношение перевозимых грузов. Меньше транспортируется зерна и серы, но значительно увеличился объем соли, обогащенной песчано – гравийной смеси (ОПГС), щебеня, гранулированного шлака. Строительных грузов в эту навигацию по реке перевезено в два раза больше, чем в прошлом году. В рамках концепции развития внутреннего водного транспорта Российской Федерации в ближайшей перспективе планируется переключить на внутренние водные пути до десяти процентов евроазиатских перевозок между странами, что может принести стране до трех миллиардов долларов в год. Этому, безусловно, будет содействовать частичное открытие к 2007 году внутренних водных путей для судов под иностранным флагом от Азова до Астрахани, а к 2010 году – от Волгограда до Санкт – Петербурга.

Поэтапное открытие внутренних водных путей является элементом политики правительства Российской Федерации по углублению международной экономической интеграции.

КЛАССИФИКАЦИЯ СУДОВ

По назначению суда подразделяются на: транспортные, промысловые, промышленно – хозяйственные, административно – служебные, военные, научно – исследовательские, судообслуживающие.

Транспортные суда подразделяют на грузовые, пассажирские и грузопассажирские.

Промысловые суда делятся на добывающие (рыболовные, китобойные, краболовные, водороследобывающие и другие), добывающе – перерабатывающие (например, траулеры – рыбозаводы, морозильные траулеры) и суда обслуживания промысла.

Промышленно – хозяйственные суда включают: промышленно – добывающие (рудодобывающие, нефтехимическая

промышленность" href="/text/category/himicheskaya_i_neftehimicheskaya_promishlennostmz/" rel="bookmark">нефтепромышленные, драги, соледобывающие снаряды и другие), подъемно – монтажные (например, портостроительные суда, плавучие краны), дноуглубительные (землечерпательные и землесосные снаряды, грунтоотвозные и другие), лесопромышленные (сплоточные, лесосплавные и другие), сельскохозяйственные (дождевальные, водоподъемные и другие), энергоснабжающие (плавучие электростанции, компрессорные, трансформаторные), суда связи (кабелеукладочные, кабелеремонтные, радиосвязные и другие), для очистки акваторий (нефтемусоросборщики и другие).

Административно – служебные суда включают инспекторские (рыбонадзорные, суда для охраны заповедников), милицейские, пограничные, таможенные суда, правительственные яхты. Военные суда подразделяются на боевые корабли, военно – транспортные и обеспечивающие (так называемые вспомогательные) суда.

В число научно – исследовательских входят суда для комплексных океанических исследований и для проведения специальных исследований (геофизических, гидробиологических и другие).

К судообслуживающим судам относятся: буксирные, перегрузочные (например, плавучие зерноперегружатели, нефтеперекачивающие и зачистные станции), снабженческо – приемные (бункеровщики, суда – водолеи, суда для приема загрязненной воды, мусора и другие), причальные (плавучие пристани, дебаркадеры), ледоколы (линейные и портовые), навигационные (гидрографические, плавучие маяки и другие), спасательные, ремонтные (плавучие мастерские, доки, дегазационные станции и другие), посыльно –разъездные (например, лоцманские) и учебные.

По району плавания суда подразделяют на морские, внутреннего и смешанного плавания.

Морские суда бывают неограниченного и ограниченного плавания (с установлением района эксплуатации или допустимого расстояния от берега, порта – убежища). Категорией ледовых подкреплений определяются допустимый район и возможность плавания морских судов во льдах с ледоколом или без него.

По конструктивному типу морские суда подразделяют на полнонаборные суда, допускающие прием грузов до осадки, соответствующей минимальному надводному борту, и суда с избыточным надводным бортом; разновидность последних – шельтердечные суда.

Суда внутреннего плавания делят на четыре категории: для малых рек, больших рек, водохранилищ и крупных озер, морских заливов. Суда смешанного морского и внутреннего плавания сочетают прочность корпуса и мореходные качества, необходимые морским судам, с малой осадкой судов внутреннего плавания.

Суда бывают самоходные (с механическим двигателем, парусные, гребные) и несамоходные (буксируемые). Самоходные суда по типу энергетической установки делят на атомные, дизельные (теплоходы), паротурбинные и газотурбинные (паро – и газотурбоходы), суда с паровой машиной (пароходы), суда с приводом гребного винта от электродвигателя – электроходы.

По принципу движения на воде различают суда плавающие (водоизмещающие), глиссирующие, на подводных крыльях и на воздушной подушке. Суда, способные погружаться для работы под водой, называются подводными, все остальные – надводными.

УСТРОЙСТВО И ТИПЫ СУДОВ

Важнейшая характеристика судна – его эксплуатационные качества, которые численно выражают эксплуатационно – технические характеристики, или тактико – технические данные: скорость, район и дальность плавания, автономность, энерговооруженность, уровень автоматизации производственных процессов, надежность, ремонтопригодность, обитаемость и другие, а для транспортных – также грузоподъемность, грузо - и пассажировместимость, регистровая вместимость и приспособленность к грузовым операциям (для грузовых судов).

Специфические свойства судов как плавучих сооружений – так называемые, мореходные качества: плавучесть, остойчивость, качка, ходкость, управляемость, непотопляемость. Учет этих свойств при создании судов связан с выполнением комплекса научно – исследовательских и конструкторских работ (обоснование технико – эксплуатационных требований, проектирование, модельные испытания).

При создании судов используются: теория проектирования судов, теория корабля, строительная механика корабля, теория судовых механизмов и машин, технология постройки, экономика судостроительного производства, а также действующие правила постройки, определяемые классификационными обществами, и так далее. Обоснование и создание нового судна длится несколько лет.

Важнейшие технико – эксплуатационные характеристики судов определяются основными элементами: главными размерениями (длиной, шириной, высотой борта на середине длины судна и так далее), дедвейтом, водоизмещением, типом и мощностью главных двигателей, вместимостью.

Самоходное судно состоит из корпуса с надстройками и рубками, судовых устройств и систем, энергетической установки с движителями, навигационного оборудования, средств связи. Корпус судна разделяется палубами, поперечными и продольными переборками на отсеки, в которых располагают энергетические установки, трюмы, твиндеки и так далее.

На морских судах междудонное пространство в корпусе используется для хранения топлива и пресной воды, а также водяного балласта. Корпуса судов изготавливают из стали, легких сплавов, дерева, железобетона, пластмасс и других конструкционных материалов.

Надстройки и рубки размещаются на верхней палубе и содержат каюты для экипажа и пассажиров, общественные, хозяйственные и служебные помещения.

В рубках (рулевой, штурманской и радиорубке) устанавливаются навигационное оборудование и судовые средства связи, сигнализации и управления, обеспечивающие безопасное плавание судов, определение его местоположения, связь с берегом и т. д.

Внешняя форма и принципиальная компоновка определяют архитектурно – конструктивный тип судна, в частности его характеризуют: форма носовых и кормовых обводов, размеры и расположение надстроек судовых и рубок, продольная погибь верхней палубы (седловатость), место расположения энергетической установки, число палуб и трюмов, число и размеры грузовых люков, бортовых, носовых и кормовых портов.

Судовые устройства и судовые системы обеспечивают безопасную эксплуатацию судна и сохранность перевозимых грузов, комфортабельные условия для экипажа и пассажиров.

Энергетическая установка состоит из главных и вспомогательных механизмов и аппаратов и предназначена для обеспечения движения судна, снабжения электроэнергией, паром, водой, сжатым воздухом судовых механизмов, устройств и систем, а также средств управления. Наибольшее распространение получили дизельные энергетические установки.

Автоматизированные энергетические установки работают без постоянной вахты в машинном отделении; управление и контроль за работой ведется дистанционно, в том числе из рулевой рубки. Основной тип применяемых на судах движителей – гребные винты.

Развитие судостроения идет по пути их универсализации и специализации, причем специализация, например, транспортного судна, обусловливается не только видом перевозимого груза, но и технологией его перегрузки. Например, сухогрузные суда в целях сокращения времени и ликвидации ручного труда при погрузке и выгрузке, удобной укладки грузов строятся с большим раскрытием трюмов, с грузовыми устройствами или без них; суда универсального назначения – с 1 – 3–х грузовыми люками по ширине судна, с кранами грузоподъемностью около 25 – 30 тонн.

Широкое развитие получили суда для перевозки пакетов или контейнеров с унифицированными размерами – контейнеровозы, трейлерные суда и др.

Принципиально новый вид транспортных судов – лихтеровозы, перевозящие лихтеры (плавучие контейнеры с одним трюмом грузоподъемностью до 1000 тонн). Лихтеровозы бывают одно и трехпалубные, двухкорпусные; снабжаются мощными грузоподъемниками. Самые крупные из сухогрузных судов – суда для перевозки навалочных и насыпных грузов. Среди них – универсальные навалочники и узкоспециализированные рудовозы, цементовозы, углевозы.

Жидкие грузы наливом (нефть, жидкое топливо, смазочные масла, сжиженные газы и т. п.) перевозят в танкерах, наибольшие из которых по размерам превосходят все другие суда.

Получают применение составные суда для транспортировки навалочных грузов, леса, нефти и другого в прибрежном и океанском плавании. Грузоподъемность составных судов – 5 – 50 тысяч тонн, скорость до 30 км/час, мощность главных двигателей достигает 10 МВт. Составное судно включает грузовую и энергетическую секции с жестким или гибким счальным устройством. Грузовая секция – несамоходная баржа с якорным, швартовным, а иногда и грузовым устройством, балластно – осушительной системой; управление устройствами и системами – дистанционное (с энергетические секции).

Современные пассажирские суда, игравшие до середины ХХ века большую роль в перевозке пассажиров на дальние расстояния (например, из Западной Европы в Австралию), используются главным образом для многодневных туристических рейсов (круизов), кратковременных прогулок и местного сообщения.

Туристические суда – комфортабельные и, как правило, крупные суда, рассчитанные на несколько сотен пассажиров.

Суда местного сообщения отличаются быстроходностью, многие из них – суда на подводных крыльях и суда на воздушной подушке.

Повышение провозоспособности судов достигается в первую очередь увеличением их грузоподъемности и скорости, обусловливаемым интенсификацией обработки судов в портах, снижением удельных эксплуатационных расходов и пр.

Наиболее быстро растет грузоподъемность судов для перевозки массовых грузов (нефти, сжиженных газов, руды, удобрений и других), увеличение размеров танкеров и навалочных судов ограничивается глубинами в портах, каналах и проливах. Снижение энергозатрат обеспечивается совершенствованием обводов, движительно – рулевого комплекса и энергетической установки. Весьма интенсивный рост производительности грузовых операций обусловлен значительным повышением грузоподъемности и скорости контейнеровозов, лихтеровозов и судов с горизонтальным способом грузовых операций.

КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКА СУДОВ ВНУТРЕННЕГО ПЛАВАНИЯ

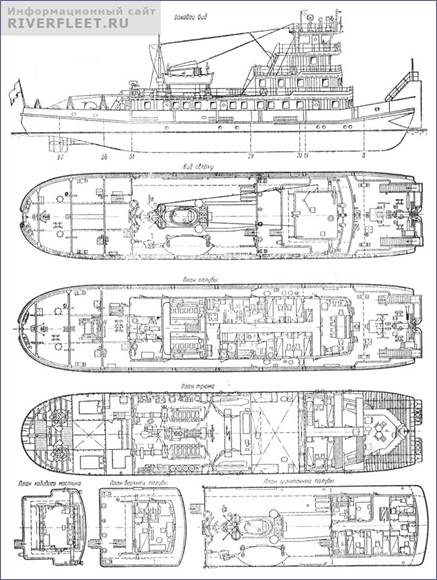

Теплоходы типов ОТ или «Могучий», ОТА и «Байкальский» проектов 758, 758А, 758АМ и 758Б – это большие линейные буксиры – толкачи и буксиры, предназначенные для центральных и восточных бассейнов. Толкачи для работы в центральных бассейнах оборудованы автосцепным устройством типа О – 150, для восточных – типа УДР – 100. Первоначальное название серии (ОТ – 800) означает озерный толкач, 800 лошадиных сил. Впоследствии проект был модифицирован (проект 758А) и получил серийное название ОТА (озерный толкач автоматизированный).

Модифицированные суда отличаются от первоначального проекта наличием средств автоматизации управления механизмами, измененным расположением помещений и увеличенной высотой надстройки. На основе типа были созданы буксиры проект 758Б, отличающиеся отсутствием носовых упоров и сцепного устройства. Всего за период с 1958 по 1970 год двадцатого века толкачей проекта 758 и его модификаций построено порядка двухсот единиц. Судам присваивались серийные номера, начиная с 801; последний известный номер – 991. Судов амурской постройки проект 758АМ построено 25 единиц, они получали номера с 801; суда, собранные на Байкале, получали серийное название «Байкальский».

Рис 1. Схема судна «ОТА» проект 758 А

В настоящее время складывается ситуация, когда многими компаниями и предприятиями используются судна советской постройки. Толкачи типа ОТА эксплуатируются: в европейской части – на Волге, Каме, Дону, реках и озерах Волго – Балтийского водного пути, канале Москва – Волга; в восточной части – на Оби, Енисее, Амуре, Байкале, Иссык – Куле.

Суда принадлежат Северо – Западному, Волжскому, Московскому, Волго – Донскому, Беломорско-Онежскому, Западно – Сибирскому, Восточно – Сибирскому, Обь – Иртышскому, Енисейскому, Амурскому, Иссык – Кульскому пароходствам, а также частным компаниям. На озера Байкал и Иссык – Куль буксиры поступали в разобранном виде и собирались на местных судоремонтных заводах.

Суда этого типа используются с баржевыми составами из одной – двух секций, а также для проводки через шлюзованные участки барж – приставок сухогрузных теплоходов типа «Волжский».

В центральных бассейнах суда ранней постройки списаны почти в полном составе; в восточных (например, на Оби) многие суда законсервированы из – за отсутствия работы.

На данном этапе не существует больших проблем с нехваткой буксиров – толкачей, но все же наблюдается их недостаток. Многие судостроительные компании занимаются строительством только по заказам, к тому же цена на новые суда достаточно высокая.

Вследствие того, что в 90 – х годах буксиров –толкачей не производилось, количество буксиров – толкачей с каждым годом уменьшается. Нормальным сроком использования судна является 35 – 40 лет, после чего требуется проводить его постоянную тщательную проверку и замену устаревшего оборудования.

Потеря более десяти лет в судостроительном производстве привела к тому, что на отечественном рынке стали появляться буксиры иностранного производства построек 60 – х годов ХХ века, которые оказались не востребованы в странах Европы. Уже сейчас на российском рынке наблюдаются предложения по продаже судов из Франции, Польши, Германии, Болгарии и других стран. И вероятнее тенденция к увеличению предложений на такие суда будет расти.

Частичным решением этой проблемы нехватки судов может быть появление на рынке маломощных буксиров. Но даже такие тенденции не могут остановить роста цен на вторичном рынке.

Можно утверждать, что это будет иметь место до тех пор, пока не получит свое развитие судостроительное производство в России, которое в настоящий момент больше сотрудничает с иностранными партнерами. Высокие цены на буксиры на вторичном рынке могут привести к тому, что судовладельцы в будущем смогут получать хорошую прибыль от сдачи данного имущества в аренду.

По материалам: http://www. /index. phtm, http://www. *****, http://www. *****

КРАТКИЙ ОБЗОР ВОДНОГО ТРАНСПОРТА РОССИИ

Обзор подготовила

Заместитель Генерального директора

Оценщик первой категории.

Эксперт по оценке бизнеса.

E – mail: *****@***ru

Телефон: (8– 9929

При использовании данного обзора в средствах массовой информации

(в том числе электронных) и коммерческих проектах ссылка на источник –

ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Нижний Новгород

ноябрь

2006