Енисейский кряж. В отличие от других областей преобладают ландшафты темнохвойной тайги, особенно на западе. Древостой образуют пихта, кедр, ель с примесью сибирской лиственницы и березы (западносибирский состав). На более континентальных восточных склонах перевес берут лиственница и сосна, но и здесь в лесах значительна примесь темнохвойных пород, главным образом кедра. Почвы в предгорьях дерново-подзолистые, выше— мерзлотные горно-подзолистые. В тайге южной части кряжа сохранились реликтовые травянистые спутники широколиственных лесов (сныть, щитовник и др.), есть алтайские виды.

В почвенном покрове лесостепей преобладают выщелоченные черноземы и серые лесные почвы. Пониженные места и южные склоны этих районов в прошлом были заняты степными ассоциациями, в которых наблюдалось смещение западносибирских и забайкальских видов. В отличие от Западной Сибири здесь присутствует сибирский эдельвейс и появляются даурско-монгольские виды (змеевка, сибирская пижма и др.). Повышения и северные склоны занимают перелески из березы, лиственницы и сосны с богатым травяным покровом. В целом среднесибирские лесостепи имеют переходный характер от западносибирских к забайкальским. К настоящему времени почти все лугово-степные с черноземами участки распаханы. В животном мире обильны грызуны-вредители: суслик длиннохвостый, хомяк обыкновенный, полевки и др. Много мелких птиц. По перелескам водится сибирская косуля и обычны представители таежной фауны. Лесостепные районы являются наиболее освоенными и густо заселенными, поэтому природа их сильно изменена.

1.8. Животный мир

В Березовском районе выражены две природно-растительные зоны: лесотепь и горная тайга. Соответственно различается состав животного мира этих зон. Фауна лесотепи относительно беднее, что связано с интенсивным хозяйственным освением лесотепных ландшафтов человеком. В сохранившихся лесах еще встречаются косуля, лисица, заяц-русак, заяц-беляк, очень редко – медвель, выдра, рысь, среди мелких млекопитающих обитатели открытых пространств – полевки обыкновенная, узкочерепная, полевка-экономка, длиннохвостый суслик, реже – мышь-малютка, бурундук. Среди птиц – полевой жаворонок, ласточка деревенская (касатка), конек степной, полевой, лесной, трясогузки белая и желтая, черноголовый чекан, скворец, овсянка, обычны коршун, обыкновенный канюк (сарыч), чеглок, кобчик, пустельга.

В лесном поясе Саян обитают белка, горностай, соболь, колонок, росомаха, бурый медведь, марал, кабарга, лось, по рекам – выдра и бобр. Из мелких млекопитающих обычны бурозубки (землеройки) обыкновенная, малая, арктическая, полевки рыжая, красная, красно-серая, мышовка, белка, бурундук, летяга, пищуха. Птицы представлены таежными видами – рябчик, глухарь, кедровка, сойка, кукша, множество мелких видов отряда воробьиных – оляпка, сверцок таежный, певчий, большая синица, пухляк (буроголовая гаичка), обыкновенный поползень, зяблик, вьюрок и многие другие.

Река Енисей относится к первой категории рыбохозяйственного водопользования. На рассматриваемом участке реки обитают минога, стерлядь, таймень, ленок, сиг речной, тугун, хариус, щука, язь, лещ, карась, елец, плотва, окунь, налим, ерш, гольян, голец (вьюн), пескарь, щиповка, бычки-подкаменщики, встречаются осетр, нельма, а также объекты пастбищной аквакультуры – байкальский омуль, пелядь. Проходят миграционные пути перечисленных видов рыб на места нереста, нагула и зимовки. У берегов происходит нагул молоди, обитающей в реке.

Стерлядь - Acipenser ruthenus ruthenus n. marsiglii Br. По сведениям, полученным от старожилов-рыбаков, в нижнем течении р. Маны в районе устья в прошлом была зимовальная стерляжья яма; в ней рыбы держались и летом. Несомненно, что стерлядь подымалась по реке и выше.

Сведений о заходе стерляди в реку в последнее время не имеется.

Таймень - Hucho taimen (Pallas). Эта рыба, достигающая очень больших размеров, свойственна более крупным рекам, обильно населенным мелкой рыбой, служащей тайменю пищей.

В настоящее время в Мане крайне редко попадаются таймени до 12 кг весом, редки и более мелкие экземпляры, весом до 6-7 кг, обычно встречаются таймени весом до 2-3 кг. Небольшое количество тайменей разного возраста держится в реке все лето. Во второй половине лета и осенью наблюдаются покатные особи, но их мало. Поздней осенью р. Мана пустынна: таймени уходят в Енисей и в разные места р. Маны на более глубокие участки. Весенний ход на нерестилища выражен в настоящее время неясно и слабо.

Ленок - Brachymystax lenok Pallas.

Сиг речной - Coregonus lavaretus pidschian n. fluviatilis Iss. По сведениям рыбаков, в Мане, на участке от деревни Сосновки до кордона Берлы, в настоящее время сиги добываются крайне редко.

Речные сиги для Маны не были указаны (1916), тогда как по (1925) сиг встречался в его время в промысловых, хотя и незначительных, количествах.

Тугун - Coregus tugun (Pallas). Приводится для Рузским (1916).

Хариус - Thymalus arcticus (Pallas). Неполовозрелые особи начинают появляться у берегов во время ледохода. Это рыбки длиною чаще 9-18 см и весом до 50 г. Они встречаются непосредственно в реке примерно до середины июня, концентрируясь у устьев притоков, и заходят в такие речки, как Б. Индей, Тюбиль, Изык и др.

Половозрелых хариусов летом в реке мало. Весной очень небольшое количество проходит вверх, осенью спускается. Отмечены скопления хариуса и по р. Базаихе, но в меньшем количестве.

Крупные хариусы, длиною до 30 см, поднимаясь в июле по Mане из Енисея, держатся у запани. Здесь они кормятся личинками насекомых, выбрасываемых течением вместе с корой и с другими представителями бентоса.

Небольшое количество некрупных хариусов встречается в р. Б.Слизневой и в притоке Базаихи - Калтате. В р. Базаихе неполовозрелых хариусов еще меньше, чем в Мане.

Щука - Esox lucius L. Обычная рыба. В Базаихе отсутствует.

Размеры чаще всего до 62 см (абс) и вес до 1,5 кг. Более крупные экземпляры редки.

В р. Мане щука встречается в течение всего года. Держится у берегов в траве, по курьям. На течении укрывается за камнем или за другой защитой, стоит и в заломах из бревен. На мелких местах держатся мелкие экземпляры.

Первое появление щук в реке у берегов связано с повышением уровня и температуры воды выше 0° и с образованием свободных ото льда участков реки после передвижки льда. В ледоход и после него численность щук у берегов увеличивается. Постепенно щуки расходятся по всей реке и заходят в травянистые неглубокие курьи, где нерестятся.

Уже в ледоход самцы щук текучи. Период нереста начинается в самом начале мая, самцы текучи до 20 чисел июня.

Сибирская плотва, чебак - Rutilus rutilus lacustlis (Pal.).

Елец - Leuciscus leuciscus baicalensis (Dybowski). После пескаря, наиболее обычной рыбой в является сибирский елец.

Вблизи устья ручья Кандалак, в нижнем конце двух небольших островов с правой их стороны на галечном дне ежегодно имеет место нерест ельцов. Он происходит в начале июня, в середине июля начинают попадаться уже отнерестовавшие особи. Здесь он выводится, кормится в курьях и притоках и частично зимует.

Язь - Leuciscus idus L. О наличии язя в р. Мане трудно судить, так как здесь он редок, а местные рыбаки плохо различают молодь язя от ельца и плотвы (чебака).

По некоторым данным, язь указывался как промысловая рыба р. Маны. вовсе не приводит его для р. Маны.

Гольян озерный - Phoxinus percnurus (Pallas). В реках этот вид не найден. В долине Маны был встречен только в одном пойменном озерке у кордона Маслянки, где он обитает совместно с пескарем.

В долине Базаихи пойменные озерки-старицы встречаются чаще, и в каждом из них, несмотря на незначительные размеры водоемов, переходящих в болота, обитают озерные гольяны, достигая значительной величины - 11,5 см. В озерке у Долгуши этот вид встречается вместе с гольяном речным.

Гольян речной - Phoxinus phoxinus L. Обычнейшая рыбка рек Маны и Базаихи, а также некоторых их притоков. Достигает длины 9,5 см.

В конце апреля, во время передвижки льда, неполовозрелые рыбки уже встречаются у берегов. Все лето разновозрастные станки этих рыбок держатся у берегов Базаихи и Маны. В последней они как-то меньше бросаются в глаза. Если Ману можно назвать рекой пескарей и ельцов, то Базаиху - рекой гольянов, но соответственно в меньших масштабах.

Гольяны очень энергичны в поисках пищи и кормятся разнообразным кормом, являясь, в свою очередь, очень важным объектом питания для хищных рыб.

В конце июня - начале июля в несколько более защищенных местах у берега, среди зарослей рдестов, происходит нерест.

Пескарь - Gobio gobio cynocephalus Dybowski. Повсюду - на значительном течении, на ямах, у берегов, среди рдестов - можно встретить пескарей; одиночные рыбки остаются в пойменных водоемах, заходят в курьи.

При ледоставе во время шуги подо льдом пескари скапливаются в затонах, в более глубоких курьях, в их основании. Подобная зимняя картина хорошо известна для горных рек с высокой прозрачностью воды. Хищные рыбы стоят на ямах, мелочь - на мелких местах, порой забиваясь под лед в самые узкие пространства, чтобы спастись от хищников.

Пескарь - наиболее массовая рыба, несомненно, играет значительную роль в потреблении зообентоса, кроме того, он является основой питания хищных рыб.

Карась - Carassius carassius L. В пойменных озерках рек Базаихи и Маны, заселенных озерным гольяном, карасей не оказалось.

Голец - Nemachilus barbatulus toni (Dybowski). Для нереста голец заходит в небольшие притоки, порой весьма незначительные, но имеющие более теплую воду, чем основная река.

В Базаихе этот вьюн нередок. Крупные экземпляры достигают длины 15 см, ловятся хорошо на удочку, наживленную червем.

Шиповка - Cobitis taenia sibirica Gladkov. Эта небольшая непромысловая рыбка из вьюновых достигает 7 см длины.

Шиповка держится скрыто под камнями или в наносах в небольшом количестве. Служит пищей рыбам хищным и со смешанным питанием. В биоценозах рек Маны и Базаихи имеет ничтожное значение вследствие малой численности.

Налим - Lota lota L. Налим здесь проходной, но держится на некоторых ямах и летом.

В течение ледохода весной взрослый налим не идет к берегу. Он стоит на самых глубоких местах на бороздах и в затонах; так же он поступает в первой и второй половине лета. Критической температурой для жизнедеятельности налима является 12,0°. С понижением летней температуры до этих пределов налим начинает жор, с повышением - залегает в ямы, в коряги и в борозды у родников.

Будучи холодноватоводной рыбой, налим одновременно является рыбой, более спокойных вод и мест. В такой реке, как Мана, налим выбирает более глубокие плеса, участки с наличием подводных холодных ключей, верхнее течение некоторых более глубоких притоков. Ему свойственны дальние зимние миграции перед нерестом.

Окунь - Perca fluviatilis L. Подобно щуке, окунь обычен в Мане, но отсутствует в Базаихе. Характер этих рек хорошо объясняет такое распределение этого вида, впрочем, и в Мане окунь встречается реже, чем щука.

Икрометание начинается в конце мая при температуре от 10-12° и выше. Окончание икрометания падает на конец июня. Самцы половозрелы, так же как и самки, при 18,5 см длины и весе от 70 г.

Горный характер р. Маны на большой части ее протяжения не способствует благоприятному существованию окуня, почему численность его и в прошлом не была значительной.

Ерш - Acerina cernua L. Ерши длиною от 12 см и весом от 20 г уже половозрелы. В желудках хищных рыб ерш встречается крайне редко.

Подкаменщики сибирский и пестроногий - Cottus sibiricus Kesl. и С. poecilopus Heckel. Подкаменщики, по-местному - широколобки, встречаются по всему отрезку р. Маны в заметных количествах. Сибирский подкаменщик встречается чаще и по размерам крупнее.

Подкаменщики, в отличие от ерша, являются постоянным объектом питания всех хищных рыб. В особенности, по-видимому, страдает подкаменщик пестроногий, и, может быть, отчасти поэтому, он и уступает по численности сибирскому подкаменщику.

Кормовая база рыб является основой рыбопродуктивности реки и определяет ее трофический уровень. По основным видам питания промысловые виды рыб разделяются на бентофагов – рыб, питающихся донными организмами, и плактофагов – рыб, употребляющих в пищу организмы, обитающие в толще воды (зооплактон). Роль зооплактона, ввиду его малочисленности в реке (высокие скорости течения препятствуют его формированию), в питании рыб незначительна. Основное продуцирующее звено в кормовой базе рыб – организмы зообентоса (донная фауна).

Поскольку грунт прибрежного участка не относится к какому-либо определенному типу биотопов, то это накладывает отпечаток на состав и количественные показатели бентоса. Грунт – галечно-песчаный с отложением ила, растительных разлагающих остатков, покрыт нитчатыми водорослями, участками имеется высшая водная растительность. Несмотря на высокую скорость течения и наличие галечного компонента в грунте, в бентосе представители литореофильного комплекса очень редки. Донное население слагается из бокоплавов, личинок хирономид, олигохет, прочие компоненты либо малочисленны – круглые чеви, куколки хиромид, либо единичны – личинки ручейников, поденок, жуки, моллюски. По численности доминируют хирономиды – 51.7%, бокоплавы – 35.6%, олигохеты – 11.2% (от общей численности, составляющей 9.7 тыс экз/м2). Среди бокоплавов многочисленны мелкие особи размером от 1.1 до 1.5 мм. Из хирономид наиболее представительны Chironomus thummi. Ablabesmyia gr. lentiginosa, Paratendipes gr. albimanus, Cricotopus biformis.

Биомасса на 43.4% обеспечивается бокоплавами (4.3 г/м2), на 35.2% - личинками хирономид (3.5 г/м2). Олигохеты по биомассе занимают третье место – 15.1%(1.5 г/м2). Общая биомасса бентоса составляет 9.8 г/м2.

1.9. Рекреационные ресурсы района

Сплав на спортивных судах возможен по р. Мана от Юльевского прииска (около 30 км от истоков). В низовьях река судоходна для небольших водометных судов. Горный характер Мана сохраняет от истоков до устья. Ее притоки глубоко врезаны, имеют крутонаклонные узкие долины, порожистые русла, обилие водопадов. В русле Маны много островов, крутых поворотов с прижимами, подводных (в «малую» воду - надводных) камней, перекатов, мелей; есть шиверы. В верховьях - два порога: Соболиный («Труба») - второй-третий по категории трудности в зависимости от уровня воды, и Большой Манский порог - четвертой-пятой категории трудности. На пороге ежегодно проводится Чемпионат края по водному слалому.

Манский порог находится у подножия Кутурчинского белка(1765 м), по склонам которого к вершине простираются четыре скальные гряды с неприступными живописными скалами, так называемыми Манскими Столбами, похожими на огромных сказочных зверей, с гротами и сквозными арками, высотой до 20 метров. За Большим порогом Мана спокойна, сохраняет быстрое течение, встречаются только отдельные камни, топляки, нависающие над водой деревья-«расчески», мели и шиверки.

Ниже по течению - только две шиверы, требующие внимания при сплаве по Мане: Урманская, в среднем участке реки, ниже пос. Урман (проход под правым берегом), и на «Перекопе», в нижнем участке реки (проход под левым берегом). Это небольшие порожки, шумливые, веселые, серебристые, в принципе неопасные для прохождения по «небольшой» воде на современных плавсредствах даже по центру шиверы. «Перекоп» - это скалистый перешеек на одном из крупных меандров Маны, всего метров сто, а плыть надо по петле реки около пяти километров. Летом, в жаркую солнечную погоду, сюда приходят пешком приезжают на автомашинах сотни красноярцев - покупаться, рыбу половить удочкой, ночь провести на таежном воздухе у костра, «попрыгать» через валы шиверы на водных мотоциклах, водных лыжах...

В низовьях Маны, по правобережью, на северо-западных отрогах Восточного Саяна (Куйсумский хребет), ниже поселка Береть, от кордона Берлы до кордона Кандалак, проходит граница всемирно известного государственного природного заповедника «Столбы», созданного для сохранения природных комплексов вокруг живописных сиенитовых скал-останцев - столбов. Край причудливых скал - это уникальное творение природы. Миллионы лет дожди и ветры высекали из дикого камня исполинские скульптуры высотой до 100 метров, большинству из которых люди дали названия: Перья, Дед, Беркут, Грифы и др. Завершаются маршруты по Мане, как правило, в поселках Манский или Усть-Мана, связанных автодорогой с гор. Красноярском.

По Мане можно совершать водные, пеше-водные (комбинированные), лыжные, пешеходные походы (по Кутурчинскому, Манскому белогорьям) - от походов выходного дня (для активного отдыха, оздоровления) до многодневных спортивных маршрутов второй-третьей категории сложности.

Сплавляться по Мане, путешествовать пешком по белогорьям можно с мая до сентября, но наиболее благоприятное время для летних походов - июль, начало августа. В это время обычно жаркие дни (до 30-35 °С) с купанием, рыбалкой, сбором ягод и грибов, теплые ночи.

Часть 2. Градостроительная оценка размещения района

2.1. Ситуационные факторы

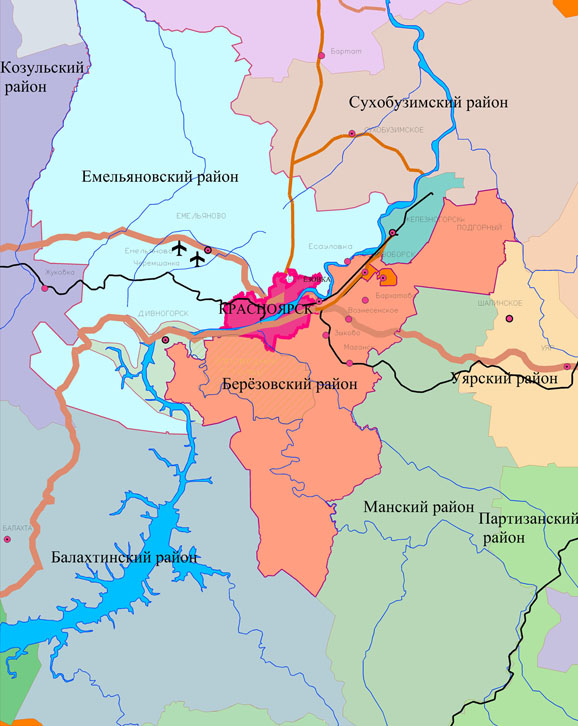

Березовский район был образован 25 апреля 1983 года. Расположен в центральной части Красноярского края, на правом берегу р. Енисей, является пригородным районом г. Красноярска. Граничит с землями районов: на северо-востоке – Сухобузимского и Уярского, на юго-востоке и востоке – Манского, на юге – Балахтинского и Манского, на юго-западе – Балахтинского, на западе – Балахтинского и г. Дивногорска, на северо-западе – городов Дивногорска и Красноярска, на севере – Емельяновского района и естественная природная граница – р. Енисей.

Географическое положение Березовского района можно охарактеризовать как выгодное с точки зрения круглогодичной транспортной доступности, а также близости к административному, торговому и промышленному центру Красноярского края – городу Красноярску, что может способствовать развитию торгово-экономических связей, инвестиционному развитию.

Транспортное положение района благоприятное. По территории района на протяжении 35 километров проходит транссибирская магистраль с крупными железнодорожными станциями Красноярск – Восточный и Базаиха, а также автомобильная трасса федерального значения «Байкал» (Москва – Иркутск). В настоящее время активно ведутся работы по строительству глубокого обхода г. Красноярска, часть которого проходит по территории Березовского района.

|

Рис.2.1. Положение Березовского района в системе Красноярского края.

Общая территория района составляет 4244,2 км2, в том числе земли сельхозназначения – 645,0 км2, лесного фонда – 3037,1 км2, особ охраняемых территорий и объектов – 474,9 км2, промышленности, транспорта и иного спецназначения 40,5 км2, поселений 18,2 км2, земли запаса – 28,5 км2,

Административный центр района п. Березовка расположен в 22 км. от центра г. Красноярска, в 12 км. от г. Сосновоборска, в 17 км. – от г. Железногорска, расстояние до аэропорта Емельяново – 50 км., до ближайшей пристани Ермолаево – 10 км.

В состав муниципального района входит 6 муниципальных образований – 1 поселковый и 5 сельских советов, 26 населенных пунктов, из них 11 поселков, 5 сел, 10 деревень.

По природно-географическому зонированию территория относится к зоне островных лесостепей, разделенных горно-лесными областями, образованными в результате высотного поднятия поверхности. Часть района, относящаяся к бассейну р. Мана, входит в Алтае-Саянскую горную область. Северо-восточная оконечность района относится к южным отрогам Енисейского кряжа.

В состав муниципального района входит 6 муниципальных образований: район, 5 поселений, 26 населенных пунктов, из них 11 поселков, 5 сел, 10 деревень.

2.2. Комплексная оценка территории

Комплексный анализ условий и ресурсов Березовского района показал, что природные предпосылки благоприятны для достаточно широкого градостроительного освоения.

Вместе с тем, в ходе оценки территории выявлены отдельные факторы антропогенного, а также природного характера, которые регламентируют масштабы освоения района.

Так, по результатам комплексной оценки в территориальном аспекте, около трети территории имеет благоприятные условия для градостроительного освоения. Однако, высокая занятость сельскохозяйственными угодьями, их ценность, а также благоприятные климатические условия района для развития сельского хозяйства требуют внимательного и рационального размещения предприятий, рекомендуемых отраслей народного хозяйства.

Оценка степени пригодности территории для развития того или иного вида хозяйственной деятельности позволяет сделать вывод, что:

– 18% территории благоприятны для ведения сельскохозяйственного производства;

– 33% – для промышленно-гражданского строительства;

– 40% – для рекреационной деятельности.

Комплексный инженерно-строительный анализ территории выполнен по материалам районной планировки Красноярского промышленного района; данный анализ дополнен натурным обследованием ряда территорий, благоприятных для поиска строительных площадок под новое промышленное, гражданское, рекреационное освоение, сельскохозяйственное производство.

Оценка территории проводилась, включая 2 группы факторов: природные и планировочные.

Проектом было выявлено 6 ареалов территорий, благоприятных для поиска строительных площадок, в пределах которых было намечено 20 площадок для промышленного и гражданского строительства, общая площадь которых составила 4236 га.

Территория Березовского района благоприятна для организации и развития массового отдыха населения и туризма. Сочетание разнообразных форм рельефа, множество рек и озер, разнообразие растительного и животного мира, большое количество исторических и археологических памятников, пещер обуславливают возможность организации самых всевозможных по характеру видов отдыха и туризма.

Проектом выявлены и получили оценку две основные группы ресурсов:

– природно-рекреационные;

– туристско-экскурсионные.

Сводная оценка ресурсов для рекреационной деятельности получена на схеме при наложении выводов пофакторной оценки природных ресурсов (климата, рельефа, растительности, рек и водоемов), а также ареалов для познавательного туризма (зона концентрации памятников истории, архитектуры, археологии, интересных объектов природы). При этом выявлены участки территорий с различным количественным и качественным сочетанием благоприятных факторов, оцененные с помощью бальной оценки. Были выявлены четыре группы территорий:

– наиболее благоприятные для рекреации – 17% территории района, расположены на уровне г. Красноярска, протянувшиеся с запада на восток, включая территории, прилегающие к Красноярскому водохранилищу, заповеднику «Столбы». Ландшафт этой территории является уникальным по своей живописности;

– благоприятные территории – 36% территории района, находящиеся на юге района;

– менее благоприятные территории – 19% территории района, в основном таежные окраинные области, расположенные в северной части района;

– неблагоприятные территории – 20% территории района, в основном степные районы, занятые сельскохозяйственным производством и расположенные в центральной части Березовского района в зоне максимальной концентрации населенных пунктов.

Территория заповедника «Столбы» является особо охраняемой территорией федерального значения и не оценивается как благоприятная для рекреационной деятельности. Ее площадь составляет 47,2 тыс. га.

В результате комплексной оценки рекреационных ресурсов проектом выделено 4 зоны отдыха.

2.3. Резервные площадки

В результате комплексной оценки территории были выявлены территории различного функционального назначения:

- Территории для жилого строительства занимают – 1847,6 га;

- Территории для промышленно-коммунальных целей – 1197,8 га;

- Территории для размещения дач – 275,7 га;

- Территории для рекреационных объектов – 138,4 га.

Развитие района имеет большой территориальный потенциал в связи с чем имеет большую привлекательность для развития малого производства различных видов деятельности агропромышленной структуры.

Часть 3. Характеристика современного состояния и условий развития района

3.1. Общие сведения о муниципальном образовании

Березовский район расположен в центральной части Красноярского края, на правобережье р. Енисей. Непосредственно примыкает с юга и востока к г. Красноярску.

Занимает 0,18% территории края и 1,3% численности населения. Плотность населения района высокая – 8,9 чел./км2, сеть населенных пунктов распределена по территории неравномерно, большинство населенных пунктов расположено в северной и северо-восточной частях района. Численность постоянно проживающего населения на 01.01.2007г. составила 38,06 тыс. чел. Городское население – 21,04 тыс. чел. (55,3% населения района), сельское население – 17,02 тыс. чел. ( 44,7 % населения района).

В XVII веке население занималось земледелием, охотой, бортничеством и рыбной ловлей. В 1733 году через Березовку прошла трасса московского тракта, что послужило толчком для развития района.

С 1840 года, в течение ста лет, в Березовке действовала переправа через Енисей на плашкоуте (несамоходное судно, предназначенное для перевозки грузов).

В январе 1938 года Березовка стала районным центром, который назывался Советским. В районе проживало 25039 человек, в том числе в районном центре – 1700.

К концу 50-х годов XX века в стране завершился восстановительный период после Великой Отечественной войны. В эти годы вступает в строй Зыковский кирпичный завод, Березовское карьероуправление по добыче и производству гравия, щебня, песка. В 1964 году заводом железобетонных изделий была изготовлена первая продукция для промышленного и гражданского строительства. В 1962 году началось производство и выпуск на Березовской мебельной фабрике и хлебокомбинате Березовского райпо.

В послевоенные годы продолжали развиваться предприятия сельского хозяйства: совхозы «Березовский», «Зыковский», «Есаульский»; тепличное хозяйство «Красноярское».

Анализ современного состояния развития экономики района и его места в группе административных районов выявил следующее.

Сейчас на социально-экономическое развитие района существенное влияние оказывает то, что район является пригородом города Красноярска. В районе присутствуют явные признаки урбанизации. В первую очередь это «маятниковая» миграция. В настоящее время более 10% экономически активного населения района осуществляют свою трудовую деятельность в городе Красноярске. В первую очередь это молодежь, имеющая высшее профессиональное образование и высококвалифицированные работники старшей возрастной категории.

Важным фактором, определяющим развитие рынка труда, является перспектива модернизации экономики, повышение инвестиционной привлекательности, реализация приоритетных национальных проектов в сфере здравоохранения, образования, обеспечения жильем, а также развитие агропромышленного комплекса. На рынок труда окажут влияние такие факторы как: реформирование Вооруженных сил; реструктуризация отраслей; оптимизация численности работающих на предприятиях; повышение оплаты жилья и стоимости жилищно-коммунальных услуг, которое влечет снижение доходов наиболее уязвимых категорий населения: присутствие на рынке труда молодежи, имеющей низкий образовательный уровень, прежде всего в сельской местности, что значительно осложняет проблему их трудоустройства и обучения профессиям. Ключевые проблемы в сфере занятости на рынке труда:

- несоответствие спроса и предложения рабочей силы;

- наличие значительного числа женщин, молодежи и инвалидов, имеющих низкую конкурентоспособность на рынке труда и испытывающих трудности в поиске работы;

- снижение качества рабочей силы;

- недостаточный уровень развития малого и среднего бизнеса, семейно-домашнего бизнеса.

Внедрение рыночных рычагов регулирования экономики и связанные с этим проблемы переходного периода, такие, как либерализация цен, диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию, изменили направления развития экономики района.

На территории района по данным налоговой инспекции зарегистрировано по состоянию на 01.01.2007 года 674 юридических лица

, фактически осуществляют хозяйственную деятельность 15 крупных и средних предприятий, 188 малых предприятий, 670 индивидуальных предпринимателей.

Экономика района развивается в двух направлениях: сельскохозяйственное и промышленное производство. Наиболее успешно в районе развивается птицеводство. В этом виде деятельности присутствует замкнутый цикл производства: от производства мяса птицы до производства готовой к употреблению продукции. В настоящее время в районе успешно ведут хозяйственную деятельность две крупнейших в крае птицефабрики: «Сибирская губерния», «Бархатовская». Выпускаемая продукция птицеводства поставляется на рынки краевого центра и другие территории. Переработка мяса птицы также производится на территории района. Губерния» ежегодно выпускает около 15 тонн мясных полуфабрикатов и готовую продукцию, таким образом, в районе представлен законченный цикл производства от сырья до готовой к употреблению продукции. Сельскохозяйственные производственные кооперативы района находятся в сложном финансовом положении и усилить свои позиции в экономике района самостоятельно не смогут.

Успешно развивают свою деятельность промышленные предприятия. Перспективными направлениями развития промышленной отрасли являются: лесопереработка (крупное предприятие – ДОК «Енисей»), производство мебели (фабрика «Нильс» и «Березовская мебельная фабрика»), добыча ПГС, производство строительных материалов и железобетонных конструкций, кирпича строительного, изготовление пластических масс. Прочные позиции занимают предприятия пищевой промышленности: губерния», хлебозавод», двор».

Отраслевая структура экономики Березовского района по итогам деятельности хозяйствующих субъектов в 2006 году свидетельствует, что основными секторами являются сельское хозяйство (51,1% от общего объема валовой продукции), обрабатывающие производства (19,4%), розничная торговля (17,9%). Наиболее продуктивной отраслью экономики в расчете на одного работающего являются: сельское хозяйство, услуги населению и розничная торговля.

Таблица № 3.1

Основные показатели развития экономики Березовского района

на 01.01.2007 г.

№ п/п | Отрасли экономики | Объем произве-денной продукции и услуг в действу-ющих ценах | Численность работающих | Объем произведенной продукции на 1 работающего, тыс. руб. | ||

тыс. руб. | %% | чел. | %% | |||

Всего: в т. ч. | 6199416 | 100 | 6392 | 100 | 969,8 | |

1 | Сельское хозяйство | 3169067 | 51,1 | 1915 | 30,0 | 1436,3 |

2 | Добыча полезных ископаемых | 239009 | 3,9 | 239 | 3,7 | 1000 |

3 | Обрабатывающие производства | 1205778 | 19,4 | 2104 | 32,9 | 573,1 |

4 | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 38341 | 0,6 | 114 | 1,8 | 336,3 |

5 | Строительство | 85954 | 1,4 | 141 | 2,2 | 209,6 |

6 | Розничная торговля и общественное питание | 1110659 | 17,9 | 1347 | 21,1 | 824,5 |

7 | Услуги населению | 205765 | 3,3 | 157 | 2,5 | 1310 |

8 | Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 144843 | 2,3 | 375 | 5,9 | 386,2 |

Район хорошо развит в транспортном отношении. Транспортная инфраструктура Березовского района представлена сетью дорог общего пользования: федерального значения – 3 км; регионального значения – 99,8 км; районного значения – 71 км; ведомственного – 131 км. Плотность автомобильных дорог общего пользования составляет 109,9 км на 1000 км2 территории (по Красноярскому краю - 6,51 км, по Сибирскому федеральному округу - 20,2 км).

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |