Несколько статей Конвенции касаются конкретно сотрудничества в сфере экономического регулирования международного воздушного транспорта.

Статья 5 – о нерегулярных полетах. В ней указывается, что все воздушные суда всех договаривающихся государств, не являющихся воздушными судами, занятыми регулярными полетами на международных воздушных линиях, имеют право осуществлять полеты или транзитные беспосадочные перелеты через территории других Договаривающихся государств и совершать остановки с некоммерческими целями без обязательного получения предварительного разрешения и при условии, что государство, через которое осуществляется полет, имеет право потребовать посадку.

Статья 6 – о регулярных воздушных линиях. В ней утверждается, что никакая регулярная международная воздушная линия, проходящая через или внутри территории Договаривающегося государства, не может эксплуатироваться иначе как по специальному разрешению или с иной санкции государства.

В статье 7 – о каботаже – говорится, что каждое Договаривающееся государство имеет право отказать в разрешении перевозить коммерческую загрузку на борту воздушных судов других государств между пунктами в пределах своей территории. При этом государство не должно предоставлять такой привилегии на исключительной основе любому другому государству.

Статья 15 – об аэропортовых и подобных сборах провозглашает, что каждый аэропорт договаривающегося государства, открытый для общественного пользования своих национальных воздушных судов, будет равным образом открыт на одинаковых условиях для воздушных судов всех других Договаривающихся государств. При этом должны соблюдаться требования ст. 68 о том, что государства будут выделять в пределах своей территории маршруты и аэропорты для международных сообщений. При этом любые сборы, какие могут взиматься за пользование такими аэропортами и аэронавигационными средствами, должны применяться на не дискриминационной основе, т. е. быть одинаковыми для национальных и иностранных ВС. Кроме того, в этой статье акцентируется внимание на то, что Договаривающиеся государства не будут взимать никаких уплат, пошлин или иных сборов за право транзита через его территорию, либо право входа или выхода с его территории какого-либо ВС Договаривающегося государства, либо находящихся не нем лиц или имущества.

Статьи 17-21 – о национальности и регистрации воздушных судов. Воздушные суда имеют национальность того государства, в регистр которого они занесены. Занесение ВС в регистр более чем одного государства не допускается, но государство регистрации может меняться.

Статья 22 – об упрощении формальностей. Под формальностями понимаются иммиграционные, карантинные, таможенные и выпускные процедуры. Государства должны принимать все возможные меры по содействию и обеспечению навигации воздушных судов и без необходимости не допускать задержек ВС, экипажей, пассажиров и груза.

Статьи 23-24 – о таможенных и иммиграционных процедурах. В них говорится, что ВС, совершающее полет на территорию, с территории или через территорию другого Договаривающегося государства будет пользоваться правом освобождения от таможенных пошлин и сборов: ГСМ, запасные части, табельное или самолетное оборудование, находящееся на борту ВС и остающееся на нем при отбытии с территории этого государства. Запасные части и оборудование, предназначенные для установки на ВС другого государства, занятого в международной навигации, должны пропускаться без уплаты таможенных пошлин.

Статьи 37-38 касаются международных стандартов и процедур. Каждое Договаривающееся государство предусматривает сотрудничество в деле достижения в максимально возможной степени единообразия правил, стандартов, процедур и организации в отношении воздушных судов, летного состава, воздушных линий и вспомогательных служб по всем вопросам, в области которых такое единообразие будет способствовать воздушной навигации и совершенствовать ее. С этой целью Международная организация гражданской авиации принимает и время от времени может изменять по мере необходимости, международные стандарты и рекомендуемую практику[2] и процедуры, касающиеся воздушных судов, систем связи и аэронавигации, а также других вопросов безопасности, регулярности и надежности воздушной навигации, необходимость в которых может иногда возникать.

Студенты часто задают вопрос, обязательно ли соблюдение всех SARP всеми Договаривающимися государствами. Ответ на этот вопрос дает ст. 38 Конвенции: «Любое государство, которое найдет практически неосуществимым принятие полностью такого международного стандарта, процедуры или приведение своих собственных правил или практики в полное соответствие с любым международным стандартом или практикой после изменения последних, или которое сочтет необходимым принятие правил или практики, отличающихся в какой-либо части от правил или практики, установленных международным стандартом, будет немедленно уведомлять Международную организацию гражданской авиации о различиях между его собственной практикой и практикой, установленной международным стандартом. В случае внесения изменений в международные стандарты любого государства, которое не внесет соответствующих изменений в свои собственные правила или практику, будет уведомлять об этом Совет ИКАО в течение 60 дней после принятия изменения международного стандарта или указывать меры, которые оно предполагает принять по его внедрению. В любом таком случае Совет будет немедленно оповещать все другие государства о различии, которое существует между одним или несколькими положениями международного стандарта и соответствующей национальной практикой этого государства»[3].

В статье 44 излагаются цели и задачи ИКАО. Целями и задачами Организации являются разработка принципов и методов Международной воздушной навигации и содействие планированию и развитию Международного воздушного транспорта с тем, чтобы:

Ø обеспечивать безопасное и упорядоченное развитие гражданской авиации во всем мире;

Ø поощрять искусство конструирования и эксплуатации воздушных судов в мирных целях;

Ø поощрять развитие воздушных трасс, аэропортов и аэронавигационных средств для международной гражданской авиации;

Ø удовлетворять потребности народов мира в безопасном, регулярном, эффективном и экономичном воздушном транспорте;

Ø предотвращать экономические потери, вызванные неразумной конкуренцией;

Ø обеспечивать полное уважение прав Договаривающихся государств и справедливые возможности использовать авиапредприятия, занятые в международном воздушном сообщении;

Ø избегать дискриминации в отношении Договаривающихся государств;

Ø способствовать безопасности полетов в международной воздушной навигации;

Ø оказывать общее содействие развитию международной гражданской аэронавтики во всех ее аспектах.

Статьи 77-79 разрешают совместную эксплуатацию пульных линий. Два или более Договаривающихся государства могут учреждать организации для совместной эксплуатации воздушного транспорта или международные эксплуатационные агентства и объединять в пул свои воздушные линии на любых маршрутах или в любых районах. Однако на такие организации или агентства, а также пульные линии распространяются все положения Конвенции, включая обязательную регистрацию в Совете ИКАО. Государство может участвовать в организациях совместной эксплуатации или в пульных соглашениях либо через свое правительство, либо через авиакомпанию (или авиакомпании), назначенные их правительством. Эти компании по усмотрению соответствующего государства могут быть государственными полностью или частично, либо частными. Статьи 81-83 предписывают регистрацию соглашений. Все авиационные соглашения, заключенные между Договаривающимся государством и любым другим государством или между авиакомпанией Договаривающегося государства и любым другим государством или авиакомпанией любого другого государства, подлежат немедленной регистрации в Совете ИКАО, который делает о них публикацию в возможно короткий срок. Договаривающиеся государства принимают Чикагскую конвенцию в качестве аннулирующей все обязательства и договоренности между собой, несовместимые с ее условиями, и предусматривают отказ от принятия любых таких обязательств и договоренностей.

В заключительных положениях говорится о денонсации после вступления в силу данной Конвенции предыдущих авиационных конвенций, таких как Парижская конвенция 1919 года относительно регулирования воздушной навигации, а также Гаванская конвенция о коммерческой авиации. Во взаимоотношениях между Договаривающимися государствами Чикагская конвенция заменяет вышеупомянутые Парижскую и Гаванскую конвенции. В заключительных положениях прописаны также процедуры урегулирования споров о санкциях за невыполнение решений авиакомпанией, о ратификации, присоединении к Конвенции, об изменениях и денонсации Конвенции. В приложениях к Чикагской конвенции содержатся в основном все разработанные и принятые стандарты и рекомендуемая практика (SARP). Всего разработано и принято 18 приложений, которые подробно изложены нами в части I учебного пособия.

2.1.2. Поправки к Чикагской конвенции и другие документы Чикагской конференции

После вступления в силу Чикагской конвенции 1944 года к ней было принято около 10 поправок, в основном редакционного характера. Наиболее существенными из них, имеющими важное значение для регулирования международного воздушного транспорта, являются статьи 3 bis, 83 bis и 93 bis.

Статья 3 bis вновь подтверждает принцип неприменения оружия против гражданских воздушных судов в полете, нарушающих суверенитет над воздушным пространством. Подробно статья 3 bis изложена в Протоколе, касающемся изменения Конвенции о международной гражданской авиации. Этот Протокол был подписан на двадцать пятой (чрезвычайной) сессии Ассамблеи ИКАО 10 мая 1984 года. Помимо принципа неприменения оружия против гражданских воздушных судов статья 3 bis декларирует также, что каждое Договаривающееся государство принимает надлежащие меры для запрещения преднамеренного использования любых гражданских воздушных судов, зарегистрированных в этом государстве или эксплуатируемых эксплуатантом, основное место деятельности или постоянное местопребывание которого находится в этом государстве, в каких-либо целях, несовместимых с целями Конвенции. Поправка вступила в силу после ее ратификации 102-мя Договаривающимися государствами.

Статья 83 bis разрешает передачу определенных функций и обязанностей государства-регистрации воздушного судна государству-эксплуатанту в случае аренды, фрахтования или временного обмена воздушными судами, занятыми в международных сообщениях. До принятия этой поправки все основные положения по соблюдению Чикагской конвенции были возложены на государство регистрации воздушного судна, и, в случае передачи воздушного судна в аренду иностранной авиакомпании, государство - регистрации фактически было не в состоянии должным образом выполнять такие обязанности. Эта коллизия была решена принятой Ассамблеей ИКАО в 1980 году статьи 83 bis о передаче определенных функций и обязанностей, которая дополнила Чикагскую конвенцию. Поправка вступила в силу только в июне 1997 года после ее ратификации 102-мя государствами. По смыслу поправки передача функций от государства-регистрации к государству-эксплуатанту воздушного судна должна быть оформлена путем подписания двустороннего соглашения между ними. В связи с этим в отношении государств, ратифицировавших статью 83 bis, государство-регистрации освобождается от ответственности за выполнение переданных функций и обязанностей по соблюдению положений Чикагской конвенции. Поправка, включившая дополнительную статью 93 bis была оформлена протоколом, подписанным в Монреале 27 мая 1947 года. Статья 93 bis трактует, что государство, исключенное из Организации Объединенных Наций (ООН) решением Генеральной Ассамблеи ООН, автоматически перестает быть членом международной организации гражданской авиации. Если осуществление членами ООН прав и привилегий, принадлежащих им как членам этой Организации, приостановлено, то, по требованию последней, приостанавливается и осуществление прав и привилегий, вытекающих из членства в ИКАО.

Другими документами Чикагской конференции 1944 года, представляющими важность для многостороннего регулирования международного воздушного транспорта, являются Соглашение о транзите при международных воздушных сообщениях и Соглашение о международном воздушном транспорте. Соглашение о транзите при международных воздушных сообщениях (документ ИКАО Дос 7300) известно также как Соглашение о двух свободах, которое предусматривает многосторонний обмен правами на пролет и некоммерческую остановку при регулярных воздушных сообщениях между его Договаривающимися государствами. Соглашение о Международном воздушном транспорте (документ ИКАО Дос 9587) также известно как Соглашение о пяти свободах. Оно устанавливает пять свобод воздуха для регулярных международных воздушных сообщений, но не предусматривает положений о справедливой конкуренции или о регулировании провозных емкостей и авиатарифов. Ввиду его ограниченности оно вступило в силу в отношении 19 государств, 8 из которых позднее денонсировало его. Россия не присоединилась к указанным многосторонним соглашениям.

2.2. Конвенции о воздушных перевозках и ответственности авиаперевозчиков

2.2.1. Многосторонние документы Варшавской системы

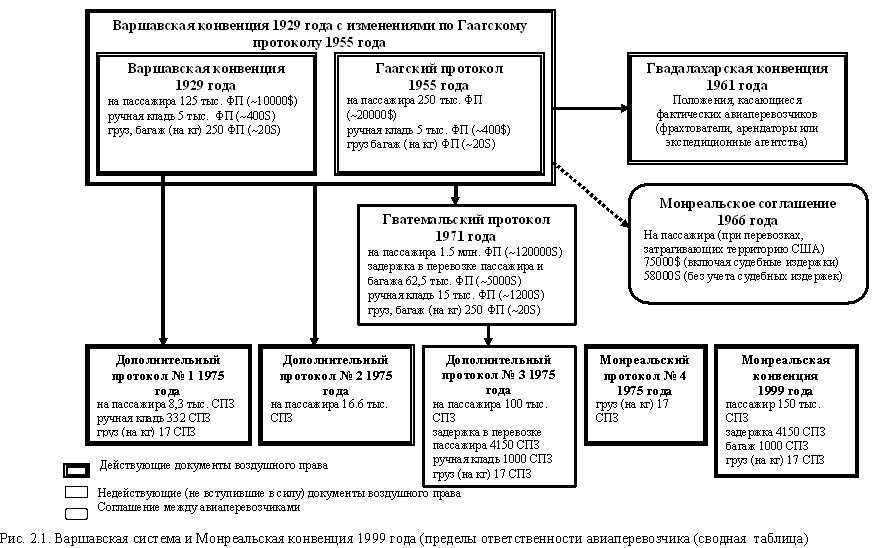

К Варшавской системе относится группа документов по международному воздушному праву, которая регулирует вопросы авиаперевозок и ответственности перевозчиков в отношении пассажиров и грузополучателей. В нее входят следующие многосторонние документы:

1. Варшавская конвенция 1929 года – «Конвенция для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок, подписанная в Варшаве 12 октября 1929 года». Она объединяет правила в отношении перевозочных документов и ответственности международных авиаперевозчиков (будет рассмотрено отдельно более подробно).

2. Гаагский протокол 1955 года – «Протокол об изменении Конвенции для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок, подписанной в Варшаве 12 октября 1929 года, подписанный в Гааге 28 сентября 1955 года» (документ ИКАО Дос 7632). Протокол значительно изменил, усовершенствовал и упростил правила, относящиеся к перевозочным документам, а также удвоил пределы ответственности перевозчика в отношении пассажиров, указанные в Варшавской конвенции 1944 года.

3. Гвадалахарская конвенция 1961 года – «Конвенция, дополнительная к Варшавской конвенции для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок, осуществляемых лицом, не являющимся перевозчиком по договору, подписанная в Гвадалахаре 18 сентября 1961 года» (документ ИКАО Дос 8181). Конвенция распространила применение Варшавской конвенции на перевозчика, фактически осуществляющего воздушную перевозку в случаях, когда пассажир или грузоотправитель заключил договор с фрахтователем или экспедиционным агентством, или, например, когда пассажир купил авиабилет у одной авиакомпании, а фактическую перевозку осуществляет другая авиакомпания – партнер по код-шерингу.

4. Гватемальский протокол 1971 года – «Протокол об изменении Конвенции для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок, подписанной в Варшаве 12 октября 1929 года и измененной протоколом, совершенным в Гааге 28 сентября 1955 года, подписанный в Гватемале 8 марта 1971 года» (документ ИКАО Дос 8932). Протокол повысил пределы ответственности перевозчика в отношении пассажиров до 1,5 млн. золотых французских франков (около 100 тыс. долларов США), упростил положения о перевозочных документах, в том числе допускал замену документов электронными носителями информации и вводил режим строгой ответственности перевозчика независимо от вины в отношении телесного повреждения пассажира, а также ущерба, уничтожения или утери багажа. Протокол не вступил в силу, т. к. его ратифицировали только 11 государств.

5. Дополнительные протоколы 1975 года. На дипломатической конференции, созванной в Монреале в 1975 году под эгидой ИКАО, были приняты дополнительные протоколы №№ 1, 2, 3 и 4 об изменении Варшавской конвенции 1929 года.

6. Дополнительный протокол (документ ИКАО Дос 9145) заменяет так называемую «золотую оговорку» на специальные права заимствования (СПЗ). СПЗ – это условная валютная единица (у. е.), созданная международным валютным фондом (МВФ): 1 у. е. СПЗ эквивалентен 65,5 мг золота пробы 0,900. СПЗ были созданы с целью дополнения использования золота и свободно конвертируемых валют (СКВ) при урегулировании несоответствий при международных расчетах, без увеличения фактических пределов ответственности, указанных в первоначальной Варшавской конвенции 1929 года. Позже золото было «демонетизировано» и перестало быть надежным и стабильным мерилом ценностей.

7. Дополнительный протокол (документ ИКАО Дос 9146) также заменяет «золотую оговорку» на СПЗ без увеличения фактических пределов ответственности, указанных в Гаагском протоколе 1955 года.

8. Дополнительный протокол (документ ИКАО Дос 9147) также заменяет «золотую оговорку» на СПЗ без увеличения фактических пределов, указанных в Гватемальском протоколе 1971 года.

9. Дополнительный протокол (документ ИКАО Дос 9148) вносит еще одно изменение в Варшавскую конвенцию, измененную в Гааге в 1955 году, в отношении грузовых и почтовых перевозок путем упрощения перевозочной

документации, а также устанавливает режим строгой ответственности за груз вне зависимости от вины перевозчика за любой ущерб, причиненный в случае уничтожения, утери или повреждения груза.

Все указанные дополнительные монреальские протоколы до сих пор не вступили в силу.

Кроме перечисленных документов Варшавской системы следует отдельно упомянуть так называемое «Монреальское соглашение 1966 года». Оно не является международным соглашением на всемирной основе, а лишь действующим только в одном из регионов с интенсивным воздушным движением. Оно было предложено Комитетом гражданской авиации США и было навязано авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки в согласованные пункты на территории США, из этих пунктов и между ними. После подписания этого соглашения США отказались от денонсации Варшавской конвенции, которую они намечали на 1966 год. В соответствии с этим Соглашением его участники defacto изменили применение Варшавской конвенции вместе с Гаагским протоколом 1955 года путем повышения предела ответственности перевозчика в случае смерти или телесного повреждения в сумме 75 000 американских долларов за каждого пассажира, включая судебные издержки, и в сумме 58 000 американских долларов, исключая судебные издержки.

2.2.2. Варшавская конвенция 1929 года

Официальное ее название – «Конвенция для унификации некоторых правил, касающихся Международных воздушных перевозок, подписанная в Варшаве 12 октября 1929 года». Конвенция применяется при всякой международной воздушной перевозке людей, багажа и грузов, осуществляемой за плату. Она применяется также к бесплатным перевозкам, Варшавская конвенция не распространяется на перевозки, совершаемые на основании международных почтовых конвенций.

По содержанию Конвенция состоит из 5 глав и 41 статьи.

Глава I. Предмет – определения.

Глава II. Перевозочные документы.

Глава III. Ответственность перевозчика.

Глава IV. Постановления, касающиеся комбинированных перевозок.

Глава V. Общие и заключительные постановления.

Остановимся на некоторых основных положениях Варшавской конвенции. Конвенция дает следующее определение «международной перевозки»: «Международной перевозкой называется всякая перевозка, при которой, согласно определению сторон, место отправления и место назначения, вне зависимости от того, имеется или нет перерыв в перевозке или перегрузке, расположены либо на территории двух Высоких Договаривающихся сторон, либо на территории одной и той же Высокой Договаривающейся Стороны, если остановка предусмотрена на территории, находящейся под суверенитетом, сюзеренитом, мандатом или властью другой даже не Договаривающейся Державы».[4]

Требования к перевозочным документам и ответственность за их надлежащее оформление содержатся в статьях 3-16. К ним, согласно Конвенции, относятся проездной билет, багажная квитанция и воздушно-перевозочный документ. Последний относится к перевозке товаров. Выдача перевозочных документов означает заключение договора между перевозчиком и пассажиром и между перевозчиком и отправителем груза. В каждом перевозочном документе обязательно содержится указание, что перевозка подпадает под действие правил об ответственности, установленных Конвенцией. Отсутствие, неправильность и утеря соответствующего перевозочного документа не влияют ни на существование, ни на действительность договора о перевозке, который будет, тем не менее, подпадать под действие правил Конвенции. Однако если перевозчик примет пассажира (багаж или груз) без выдачи соответствующего проездного документа, то он не будет иметь права ссылаться на положения Варшавской конвенции, освобождающие его от ответственности или ограничивающие таковую.

Ответственность перевозчика сформирована в статьях 17-30 Конвенции. Перевозчик отвечает за вред, происшедший в случае смерти, ранения или всякого другого телесного повреждения, нанесенного пассажирам, если несчастный случай, причинивший вред, произошел на борту воздушного судна или во время всяких операций при посадке или высадке. В соответствии с Конвенцией, в течение которого багаж или груз находится под охраной перевозчика, независимо от того, имеет ли это место на аэродроме, на борту воздушного судна или в каком-либо ином месте, в случае посадки вне аэродрома.

Перевозчик несет ответственность за вред, происшедший вследствие опоздания при воздушной перевозке пассажиров, багажа или грузов. Перевозчик не несет ответственности, если он докажет, что им и поставленными им лицами были приняты все необходимые меры к тому, чтобы избежать вреда или что им было невозможно их принять. При перевозке грузов и багажа перевозчик также несет ответственность, если докажет, что причиненный вред произошел вследствие ошибки в пилотаже, в самолетовождении или аэронавигации и что во всех других отношениях он и поставленные им лица приняли все необходимые меры. В случае, если перевозчик докажет, что вина лица, потерпевшего вред, была причиной вреда или содействовала ему, суд может, согласно постановлению своего собственного закона, устранить или ограничить ответственность перевозчика (ст. 21).

Предел ответственности перевозчика. При перевозке пассажиров ответственность перевозчика в отношении каждого пассажира ограничивается суммой в сто двадцать пять тысяч франков. В случае, если согласно закону суда, в котором вменен иск, возмещение может быть установлено в виде периодических платежей, капитализированная сумма этих платежей не может превышать установленного предела. Однако посредством особого соглашения с перевозчиком пассажир может установить и более высокий предел ответственности.

При перевозке зарегистрированного багажа и грузов ответственность перевозчика ограничивается суммой в двести пятьдесят франков с килограмма, за исключением случаев особого заявления о заинтересованности в доставке, сделанного отправителем в момент передачи места перевозчику с оплатой возможного дополнительного сбора. В этом случае перевозчик будет обязан уплатить сумму, не превышающую объявленной суммы, если только он не докажет, что она превышает действительную заинтересованность отправителя в доставке.

Указанные суммы эквивалентны французскому франку, состоящему из шестидесяти пяти с половиной миллиграммов золота пробы 0,900. Они могут быть выражены в любой национальной валюте с округлением цифр.

Иск об ответственности должен быть возбужден под страхом утраты права на иск в течение двух лет с момента прибытия по назначению или со дня, когда воздушное судно должно было бы прибыть, или с момента остановки перевозки. Иск об ответственности должен быть возбужден, по выбору истца, в пределах территории одной из Высоких Договаривающихся сторон либо в суде по месту жительства перевозчика, по месту нахождения главного управления его предприятия или по месту, где он имеет контору, посредством которой был заключен договор, либо перед судом места назначения (ст. 28).

Вступление в силу и прекращение действия Конвенции. Конвенция вступает в силу на девяностый день после депонирования пятой ратификации. Депозитарием Конвенции является правительство Польской Республики. Депозитарий сообщит правительству каждой из Высоких Договаривающихся сторон дату вступления Конвенции, так же как и дату депонирования.

Настоящая Конвенция после вступления ее в силу остается открытой для присоединения всех государств. Присоединение будет произведено посредством сообщения, направленного правительству Польской Республики, которое сообщит об этом каждой из высоких Договаривающихся сторон.

Каждая из Высоких Договаривающихся сторон может денонсировать Конвенцию посредством сообщения, сделанного правительству Польской

Республики. Денонсация возымеет действие через шесть месяцев после сообщения о ней.

2.2.3. Монреальская конвенция 1999 года

«Конвенция для унификации некоторых правил международных перевозок», подписанная в Монреале 28 мая 1999 года, была разработана на созванной по инициативе ИКАО международной дипломатической конференции по воздушному праву. Целью этой конференции была модернизация «Варшавской системы». Монреальская конвенция 1999 года призвана заменить собой шесть различных документов, входящих в «Варшавскую систему», единым правовым документом. Это должно способствовать устранению фрагментарности ныне действующей системы и установлению единообразной системы регулирования Международных воздушных перевозок на всемирной основе. Однако не все государства, являющиеся участниками Варшавской конвенции 1929 года и других связанных с ней договоров, присоединились к Монреальской конвенции 1999 года, которая вступила в силу в конце 2003 года после ее ратификации тридцатью государствами. Для государств, не являющихся участниками Монреальской конвенции, по-прежнему остается в силе Варшавская конвенция 1929 года. По состоянию на 2009 год Россия не присоединилась к Монреальской конвенции 1999 года.

Рассмотрим основные особенности Монреальской конвенции. В отличие от документов «Варшавской системы» Монреальская конвенция 1999 года применяется и к бесплатным перевозкам, осуществляемым посредством воздушного судна авиатранспортным предприятием, а также к перевозке, осуществляемой посредством последовательных перевозчиков, которая считается образующей единую перевозку, вне зависимости от того, была ли она заключена в виде одного договора или ряда договоров, в том числе, если один или несколько договоров выполнены на территории одного и того же государства.

Монреальская конвенция применяется также к такой перевозке, когда «перевозчик по договору» в качестве основной стороны, заключает договор перевозки с пассажиром или отправителем, а «фактический перевозчик», будучи уполномоченным «перевозчиком по договору», осуществляет всю перевозку или ее часть. Конвенция возлагает ответственность как на перевозчика по договору, так и на фактического перевозчика.

Монреальская конвенция распространяет свое действие и на смешанные перевозки, осуществляемые частично воздушным и частично другими видами транспорта. В случае смешанной перевозки стороны могут включать в единый перевозочный документ условия, относящиеся к перевозкам иными средствами перевозки, однако положения Монреальской конвенции применимы только в отношении воздушной части перевозки.

Главной особенностью Монреальской конвенции 1999 года является двухуровневая система ответственности перевозчика. Первый уровень устанавливает ответственность независимо от вины перевозчика. Предел ответственности составляет 100000 специальных прав заимствования (СПЗ) (примерно 135000 долларов США). Второй уровень основывается на презумпции вины перевозчика и не предусматривает ограничения ответственности[5].

Перевозчик несет ответственность за вред, происшедший вследствие задержки при воздушной перевозке пассажиров, багажа или груза. Ответственность перевозчика в отношении каждого пассажира ограничивается 4150 СПЗ. В случае уничтожения, утери, повреждения или задержки багажа ответственность перевозчика ограничивается суммой 1000 СПЗ в отношении каждого пассажира, если пассажир не застраховал свой багаж на более высокую сумму. При перевозке груза ответственность перевозчика в случае уничтожения, утери, повреждения или задержки ограничивается суммой 17 СПЗ за килограмм, за исключением случаев, когда отправитель сделал ( в момент передачи места ) перевозчику особое заявление и заинтересованность в доставке и уплатил дополнительный сбор, если это необходимо. В этом случае перевозчик обязан уплатить сумму, не превышающую объявленную сумму, если только он не докажет, что эта сумма превышает действительную заинтересованность отправителя в доставке (ст. 22). В случае повреждения (утери, уничтожения или задержки) части груза при определении предела ответственности во внимание принимается только общий вес соответствующего места или мест.

Монреальская конвенция 1999 года установила также новые положения, которые отсутствуют в документах «Варшавской системы». В случае авиационных происшествий перевозчик должен будет незамедлительно производить предварительные выплаты для оказания помощи уполномоченным лицам (родственникам и др.) в удовлетворении безотлагательных экономических потребностей. Суммы таких предварительных выплат должны определяться национальным законодательством и учитываться при окончательном урегулировании иска. Авиаперевозчики должны представлять доказательства наличия договоров страхования, полисов, гарантирующих получение финансовых средств на случай автоматических платежей или возбуждения судебного иска. Иск о возмещении вреда в связи со смертью или повреждения пассажира может предъявляться в стране, в которой пассажир на момент происшествия имел свое основное и постоянное место жительства.

Как было упомянуто выше, Монреальская конвенция 1999 года устанавливает суммы возмещения вреда в специальных правах заимствования (СПЗ), установленных Международным валютным фондом (МВФ). Стоимость СПЗ для государства-члена МВФ исчисляется в соответствии с методом определения стоимости, применяемым МВФ для его собственных операций и расчетов на дату судебного решения. Стоимость СПЗ для государства, не являющегося членом МВФ, исчисляется по методу, установленному этим государством-участником Монреальской конвенции 1999 года. Тем не менее, государства, которые не являются членами МВФ, могут при ратификации или присоединении или в любое время после этого заявить, что предел ответственности перевозчика в случае смерти пассажира устанавливается в сумме 150000 условных валютных единиц (у. е.) на пассажира при судебном разбирательстве на их территории; в 62500 валютных единиц на пассажира в случае задержки при перевозке пассажиров, багажа или груза; 15000 валютных единиц на пассажира в случае уничтожения (утери или повреждения) багажа; и 250 валютных единиц за килограмм в случае уничтожения (утери, повреждения или задержки) груза. Такая условная валютная единица (у. е.) состоит из 65,5 мг золота пробы 0,900[6]. Указанные суммы могут быть переведены в соответствующую национальную валюту в округленных цифрах. Перевод таких сумм в национальную валюту осуществляется согласно законодательства соответствующего государства (ст. 23).

Государства-участники Конвенции информируют депозитария Конвенции о методе исчисления СПЗ или о результатах перевода у. е. при сдаче на хранение документа о ратификации, принятии, утверждении или присоединении к Монреальской конвенции 1999 года, а также после каждого их изменения. Депозитарием Конвенции является международная организация гражданской авиации, штаб-квартира которой находится в г. Монреале.

Монреальская конвенция 1999 года имеет преимущественную силу перед любыми правилами, применяемыми к международной воздушной перевозке, включая документы «Варшавской системы». Государства, не являющиеся участниками Монреальской конвенции 1999 года, продолжают руководствоваться документами «Варшавской системы», которые они ратифицировали. Еще одной особенностью Монреальской конвенции 1999 года является то, что ее участниками могут быть как отдельные государства, так и региональные организации экономической интеграции (ст. 53).

Ниже на рис.2.1 и в табл. 1 приведены сравнительные положения Варшавской конвенции 1929 года, документов «Варшавской системы» и Монреальской конвенции 1999 года относительно режима ответственности перевозчика.

Таблица 1

Режим ответственности перевозчика в случае телесного повреждения или смерти пассажира

(основные положения)

КОНВЕНЦИЯ | Варшавская конвенция 1929г. с изменениями, внесенными в Гааге в 1955 г. | Монреальская конвенция 1999 г. |

Принципы ответственности | Принцип виновной (субъективной) ответственности перевозчика с установлением предела ответственности. | Двухуровневая система ответст-венности: принцип объективной (независимо от вины) ответствен-ности перевозчика за подтверж-денный вред в пределах до уста-новленного значения и субъектив-ной его ответственности сверх предела. |

Условие наступления ответственности | Статья 17. Перевозчик отвечает за вред, происшедший в случае смерти, ранения или всякого другого телесного повреждения, понесенного пассажиром, если несчастный случай, причинивший вред, произошел на борту воздуш-ного судна или во время операций по посадке и высадке. | Статья 17. Смерть и телесное повреждение пассажиров. Повреждение багажа. 1. Перевозчик отвечает за вред, происшедший в случае смерти или телесного повреждения пассажира, только при условии, что происшествие, которое явилось причиной смерти или повреждения произошло на борту воздушного судна или во время любых операций по посадке или высадке. |

Условие освобождения от ответственности | Статья 20. Перевозчик не несет ответствен-ности, если он докажет, что им и поставленными им лицами были приняты все необходимые меры к тому, чтобы избежать вреда или что им было невозможно их принять. Статья 21. В случае, если перевозчик дока-жет, что вина лица, потерпевшего убыток, была причиной вреда или содействовала ему, суд может согласно требованиям своего собственного закона, устранить или ограничить ответственность перевозчика. | Статья 20. Освобождение от ответственности. Если перевозчик докажет, что вред был причинен или его причи-нению способствовали небреж-ность, неправильное действие или бездействие лица, требующего возмещения, или лица, от кото-рого происходят его или ее права перевозчик полностью или час-тично освобождается от ответст-венности перед требующим возмещения лицом в той мере, в какой такие небрежность, неправильное действие или бездействие причинили вред или способствовали его причинению. Когда требование о возмещении заявлено иным лицом, чем пасса-жир, в связи со смертью или телесным повреждением, поне-сенным этим последним, перевоз-чик равным образом полностью или частично освобождается от ответственности в той мере, в ка-кой он докажет, что небрежность, другое неправильное действие или бездействие этого пассажира причинили вред или способство-вали его причинению. Во избежа-ние сомнений, настоящая статья применяется ко всем положениям об ответственности в настоящей конвенции, включая пункт 1 статьи 21. |

Пределы ответственности | Статья 22. 1. При перевозке пассажиров отве-тственность перевозчика в отно-шении каждого пассажира ограни-чивается суммой двести пятьдесят тысяч франков… Однако посредс-твом особого Соглашения перевоз-чик и пассажир могут установить и более высокий предел ответст-венности. Статья 25. Пределы ответственности, устано-вленные в статьях 22, не будут применяться, если будет доказано, что вред произошел в результате действия или упущения перевоз-чика или поставленных им лиц, совершенного с намерением при-чинить вред или безрассудно и с сознанием того, что в результате этого, возможно, произойдет вред, при условии, что в случае такого действия или упущения постав-ленного лица также будет доказа-но, что оно действовало в преде-лах своих служебных обязаннос-тей. | Статья 21. Компенсация в случае смерти или телесного повреждения пассажиров. 1. В отношении вреда, причинен-ного согласно пункту 1 статьи 17 и не превышающего 100000 специа-льных прав заимствования на каж-дого пассажира, перевозчик не может исключать или ограничи-вать свою ответственность. 2. Перевозчик не несет ответст-венности за вред, причиненный согласно пункту 1 статьи 17, в той мере, в какой вред превышает на каждого пассажира 100000 специ-альных прав заимствования, если перевозчик докажет, что: а) такой вред не был причинен из-за небрежности, или другого неправильного действия, или без-действия перевозчика, или его служащих, или агентов; b) такой вред причинен исключите-льно из-за небрежности, или другого неправильного действия, или бездействия третьей стороны. Статья 25. Оговорка в отношении пределов. Перевозчик может оговорить, что в отношении договора перевозки применяются более высокие преде-лы ответственности, чем предус-мотренные настоящей конвенцией, либо никакие пределы ответствен-ности не применяются. |

Юрисдикция | Статья 28. Иск об ответственности должен быть возбужден, по выбору истца, в пределах территории одной из Высоких Договаривающихся Сторон либо в суде по месту жительства перевозчика, по месту нахождения главного управления его предприятия или по месту, где он имеет контору, посредством которой был заключен договор, либо перед судом места назначения. Процедура определяется законом суда, в котором вчинен иск. | Статья 33. Юрисдикция. 1. Иск об ответственности должен быть предъявлен по выбору истца в пределах территории одного из государств-участников либо в суде по месту жительства перевозчика, по месту его основного коммерческого предприятия или по месту, где он имеет коммерческое предприятие, посредством которого был заключен договор, либо в суде места назначения перевозки. 2. В отношении вреда, происшед-шего в результате смерти или повреждения пассажира, иск об ответственности может быть воз-бужден в одном из судов, упомяну-тых в пункте 1 настоящей статьи, или на территории государства-участника, в котором пассажир на момент происшествия имеет основ-ное и постоянное место жительства и в которое или из которого пере-возчик предоставляет услуги, свя-занные с воздушной перевозкой пассажиров любо на собственных воздушных судах, любо воздуш-ных судах другого перевозчика на основании коммерческого согла-шения и в котором этот перевозчик осуществляет деятельность, связан-ную с воздушной перевозкой пас-сажиров, используя помещения, арендуемые самим перевозчиком или другим перевозчиком, с кото-рым он имеет коммерческое согла-шение, или принадлежащие ему или другому перевозчику. 3. Для целей пункта 2: а) «коммерческое соглашение» означает соглашение между перевозчиками, кроме агентского соглашения, касающееся предоставления их совместных услуг, связанных с воздушными перевозками пассажиров; b) «Основное и постоянное место жительства» означает одно зафик-сированное и постоянное место проживания пассажира на момент происшествия. Гражданство пас-сажира может учитываться как фактор, но не является определяю-щим фактором в этом отношении. Процедура устанавливается зако-ном суда, в котором предъявлен иск. |

Предварительные выплаты | Не предусматриваются | Статья 28. Предварительные выплаты В случае авиационного проис-шествия, вызвавшего смерть или повреждение пассажиров, пере-возчик, если это предусматрива-ется его национальным законода-тельством, незамедлительно про-изводит предварительные вып-латы физическому лицу или лицам, которые имеют право тре-бовать компенсацию, для удов-летворения безотлагательных эко-номических потребностей таких лиц. Такие предварительные вы-платы не означают признание ответственности и могут идти в зачет последующих выплат пере-возчика в плане возмещения убытков. |

Исковая давность | Статья 29 1. Иск об ответственности должен быть возбужден, под страхом утраты права на иск в течение двух лет с момента прибытия по назначению, или со дня, когда воздушное судно должно было бы прибыть, или с момента остановки перевозки. Порядок исчисления срока определяется законом суда, в котором вчинен иск. | Статья 35. Исковая давность 1. Иск об ответственности должен быть возбужден, под страхом утраты права на иск в течение двух лет с момента прибытия по назначению, или со дня, когда воздушное судно должно было бы прибыть, или с момента остановки перевозки. Порядок исчисления этого срока определяется законом суда, в котором вчинен иск. |

Бахтин государственного регулирования. - С-Пб., УГА, 2004.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 |