Рассматриваются преемственность как составной компонент процесса непрерывного образования, мы выделяем ее объективный характер, внутреннюю и внешнюю сущность, исходя из того, что любой процесс, педагогическое явление имеют внешние формы проявления и внутреннее содержание. В соответствии с этим мы можем говорить о преемственности форм проявления процесса или о внешней сущности преемственности содержания процесса или о внутренней ее сущности. Определяя место и роль преемственности содержания в процессе непрерывного образования, исходили их трех ее составляющих, а именно: объективного характера, внешней и внутренней сущности. Учитывая, ее связь с формой и содержанием нами выделены формальная (внешняя) сущность преемственности и содержательная (внутренняя).

Проявлением формальной сущности преемственности выступает интеграция. Содержанием ее является специально организованная деятельность, направленная на создание единой педагогической системы, включающей целостную совокупность путей, средств, способов и форм образования, позволяющая сформулировать необходимый объем базовых знаний, достичь профессиональной компетенции и социальной зрелости человека, оптимальным образом реагировать свой личностный потенциал. Преемственность в усвоении знаний проявляется как формирование базового индивидуального фундамента личности, который позволит человеку приобретать прикладные знания, диктуемые новыми технологиями производства, осуществлять повышение квалификации и переподготовку.

В данном случае преемственность выступает как средство разрешения противоречий, так как интеллектуальные базовые знания индивида, ориентированные на будущую практическую деятельность, служат важнейшим фактором совершенствования профессионализма и самое главное помогает разрешить противоречия между фундаментальным и специальным содержанием общего образования и содержанием, обеспечивающим эффективность профессиональной подготовки.

Таким образом, содержательной сущностью преемственности процесса непрерывного профессионального образования является фундаментальное содержание, закладываемое в базовых дидактических структурах, формирующих базовые знания и умения. К ним относятся: умение читать, писать, считать, общаться, овладение оптимальным способом трудовой деятельности (умение работать ручными орудиями и механизмами, читать чертеж, измерять, планировать свой труд, организовывать трудовую деятельность и т. д.), навыки основ жизнедеятельности, знание основ фундаментальных наук и инвариантов соответствующих отраслей знаний и сфер деятельности. Данный интеллектуальный фундамент позволить, с одной стороны, «снять» необходимое, образовательное содержание, а с другой — сформулировать новое значение. В содержании базовых знаний преемственность осуществляется, во-первых, за счет мировоззренческих связей, которые позволят на протяжении длительного времени формировать горизонтальные связи следующих системно-ориентированных структур: человек-человек; человек-общество; человек-государство; человек-природа.

Во-вторых, формой преемственности, обеспечивающей овладение способом социального взаимодействия и общения, является гуманитарное содержание образования, которое включает общественные дисциплины, психологию, культуру межличностного общения, практику личностного взаимодействия участников образовательного процесса создание системы организации и методики обучения, рабочих в условиях рынка, на основе вышеназванных требований создаются дидактические условия обеспечения преемственности содержания технологического и начального профессионального образования.

Перечень требований, несомненно, может быть продолжен, и будет изменяться с годами в зависимости от характера взаимосвязанных педагогических явлений. Это же заключение касается к дидактическим условиям, к обеспечению преемственности. В исследовании данной проблемы приводим понятие единого терминологического пространства в образовательных учреждениях. Под таким пространством понимаем единство научно-технических терминов, понятий, знаковых обозначений, единиц измерения в учебниках, учебных пособиях, справочниках, методических рекомендациях, используемых в процессе трудового и профессионального обучения в общеобразовательных школах и профессиональных школах, колледжах, в вузе которые на разных этапах обучения профессии должны оставаться неизменными, а также постепенное развитие тех, элементов научно-технических знаний, которые по мере обучения насыщаются, обогащаются новым содержанием.

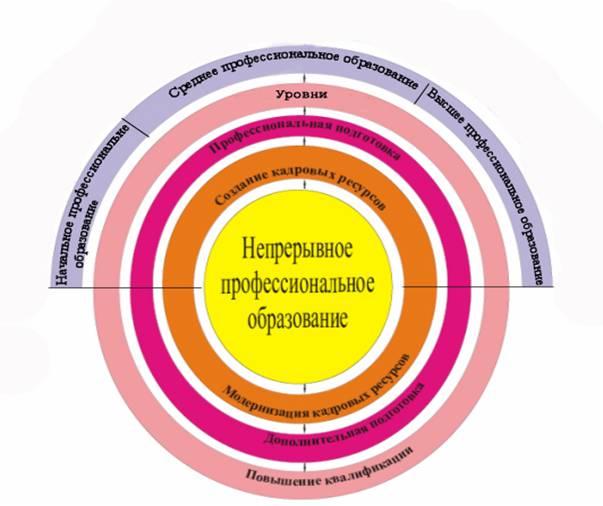

Обеспечение научно-обоснованной преемственности в содержании и методах подготовки педагога профессионального обучения в предлагаемой системе является формирование уровней (рисунок 1), реализация которых позволяет значительно повысит уровень и качество профессиональной подготовки специалистов. Поэтому в ходе исследования нами сделана попытка дать оценку

взаимосвязи их ступеней путем их сравнения, с целью и задачами подготовки одной стороны, а с другой с профессионально значимыми для специалиста качествами.

Рисунок 1 Формирование уровней образования

Этот недостаток усугубляется тем, что прогнозирование новых условий производства представляющей с одной стороны характер проектируемого содержания, где набор профессиональных качеств и видов деятельности обучающихся невзаимосвязаны. Эти две перспективы преемственности не сложены.

К требованиям принципа преемственности в обучении, на наш взгляд, следует отнести:

- планирование содержания обучения, которое должно исходить не только из задач овладения опытом предшествующего поколения, но и из заданных обществом требований деятельности широкого профиля, ориентированных запросом работодателей;

-структура учебных планов должна обеспечивать условия, когда потребность молодежи в знаниях опережала бы процесс их приобретения: виткообразное развитие профессиональной подготовки одновременно и во взаимосвязи с другими уровнями;

- выделение главных «сквозных» направлений учебно-воспитательного процесса, обеспечивающих развитие личности в системе;

- накопление материалов, отражающих уровень сформированности профессиональной компетентности, и готовности динамики изменения социально-значимых и профессиональных качеств обучаемых;

- соблюдение единства педагогических действий во всех уровнях подготовки;

- оптимальный выбор и целесообразное сочетание принципов, методов,

форм и средств формирования знаний, умений и профессиональных качеств

обучаемых;

- создание единого терминологического пространства по формированию и организации системы непрерывного образования;

Процесс непрерывного образования включает в себя два взаимосвязанных компонента: профессионально-педагогическую деятельность педагогов, названную процессом преподавания и профессионально-познавательную деятельность обучающихся, названную процессом ученья. Схема этих компонентов представлена на рисунке 2.

Профессионально-педагогическая деятельность педагогического коллектива интегрированного учебного заведения «школа-колледж-вуз». Процесс преподавания | ▬► ◄▬ | Профессионально-познавательная деятельность обучаемых в учебном комплексе, реализующих принципы непрерывного образования. Процесс учения |

Рисунок 2 – Взаимосвязь и механизмы компонентов, представляющие сущность непрерывного образования

Профессиональная деятельность коллектива интегрированного учебного заведения «школа-колледж-вуз» осуществляется по единому алгоритму, тогда как познавательная деятельность обучающихся, то есть процесса учения, представляет собой единство чувственного восприятия, теоретического мышления и практической деятельности.

Профессионально-педагогическая деятельность является определяющим фактором успешности обучения. Однако эта успешность зависит также и от самостоятельной активности обучающихся. В свою очередь, методы, формы и средства обучения определяются содержанием образования и уровнем личностного и профессионального развития обучаемых.

Процесс непрерывного образования, приведенный в таблице 2, призван осуществлять три взаимосвязанные функции педагогического процесса, которые тесно связаны между собой и находятся в определенных взаимозависимых отношениях.

Таблица 2 Основные функции профессионального образования

Содержание функции процесса непрерывной профессиональной подготовки | |

Образовательная | Формирование профессионально-технических знаний, умений и навыков; повышение профессиональной компетентности. Формирование готовности и опыта квалифицированного выполнения профессиональной деятельности. |

Воспитательная | Формирование психолого-педагогической профессиональной направленности личности учащихся: потребности в профессиональном труде и устойчивых положительных мотивов труда; склонности интереса к профессиональной деятельности. Воспитание профессионально важных качеств личности: самостоятельности; способности принимать решения; творческого подхода к любому делу; умения постоянно учиться; способности к сотрудничеству; социальной и профессиональной ответственности. Формирование у обучаемых компетентного профессионального поведения. |

Развива ющая | Психическое развитие личности учащихся — сенсомоторной интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы по формированию профессионально-необходимых качеств. Профессиональное развитие личности: актуализация профессионально-психологического потенциала; формирование ключевых квалификаций; прогнозирование перспектив профессионального роста |

Из таблицы 2 видно, что все эти основные мировоззрения, развитие познавательных и творческих способностей возможны только на основе знаний, умений и навыков. В то же время чем выше уровень воспитанности, тем эффективнее обучение, тем выше качество обученности компетентности, готовности к практической деятельности. Это говорит о том, что современный профессиональный труд сложен и многогранен.

Для представления, каким должно быть непрерывное образование в условиях Казахстана, в виде системы «школа-колледж-вуз», в качестве ведущей идеи разработали концептуальную модель, которая явилась в дальнейшем ведущим замыслом, конструктивным принципом. Формировалось Концепция с учетом отдельных замечаний и предложений, внесенных педагогическими коллективами и руководителями профессиональных учебных заведений, учеными, и лицами, имеющими богатый практический опыт работы.

Руководствуясь материалами анализа, и изучив множество вариантов по формированию, выбрали систему непрерывного образования в виде комплекса интегрированной системы подготовки специалистов, направленную на создание учебного заведения «школа-колледж-вуз», как наиболее отвечающего условиям развития рыночной экономики в стране. При этом необходимо было учитывать не только процесс перехода и развития в стране рыночной экономики, но и изменившуюся систему взаимоотношений между учебными заведениями и учащимися, производством потребителями кадров с одной стороны, а с другой, теоретические основы, которые формировали принципы. Их содержание, представляющее принципы непрерывного образования приведены в таблице 3.

В основу плана по развитию непрерывного профессионального образования в Республике Казахстан были положены принципы непрерывного процесса образования, обеспечивающего преемственность его ступеней, и профессиональной ориентации обучающихся Закона Республики Казахстан «Об образовании», основных направлений Государственной программы «Образование», решений Республиканского съезда работников образования и науки, вытекающих из выступления Президента Республики Казахстан на съезде.

Настоящие концептуальные подходы являются научно-практическую основу по реализации государственной политики в сфере подготовки педагогических кадров, а также профориентации и профессионального обучения учащейся молодежи, базирующихся на региональных программах начального, среднего и высшего профессионального образования молодежи, подготовки и переподготовки безработных граждан.

Предлагаемый документ охватывает главные аспекты непрерывного профессионального образования, которые могут быть взяты за основу при разработке концепций и для других направлений профессионального образования. Кроме того, в документе содержится оценка реального состояния вышеуказанной сферы образования, намечаются перспективы, определяются приоритеты дальнейшего развития непрерывного профессионального образования и содержатся конкретные мероприятия по достижению поставленных целей и содержатся конкретные мероприятия.

Республика Казахстан, осуществляя построение демократического правового государства, обеспечивающего соблюдение прав и свобод человека, формируя социально ориентированную рыночную экономику с интеграцией в мировое сообщество, обращает особое внимание в деле образования и воспитания нового поколения.

Таблица 3 Содержание принципов

Принципы | Содержание принципов обучения |

1 | 2 |

Гуманизация и демократизация обучения | Ориентация на индивидуальное развитие личности обучаемого, обращение к его субъективному опыту; развитие потребности в самоопределении, самореализации и саморазвитии; предоставление обучаемому права выбора форм обучения |

Политехническая направленность | Овладение системой знаний о научных основах, отраслях современного производства и конкретной группе профессий |

Соответствие требованиям современного производства | Обучение на современном оборудовании, овладение современными технологиями, методами и способами профессиональной деятельности |

Соединение обучения с производительным трудом, связь теории с практикой | Участие обучающихся в производительном труде по избранной специальности; обучение в контексте будущей профессиональной деятельности; обеспечение единства профессионального теоретического и практического обучения |

Профессиональная мобильность | Формирование ключевых компетенций (социальной, информационной, коммуникативной, когнитивной), постоянное обновление содержания профессионального обучения |

Модульность | Выявление и расположение в определенной последовательности элементов профессионального обучения, составление блочно-модульных учебных программ, изучение учебного материала по блокам-модулям |

Сознательность, активность и мотивированность | Сочетание активизация учебно-познавательной деятельности обучающихся как субъектов образовательного процесса, воспитание высоких мотивов обучения, вооружение учащихся и студентов методами самостоятельной учебной работы |

Доступность и наглядность | Учет интересов, способностей и возможностей обучающихся, состояния их здоровья и самочувствия; проведение занятий на уровне доступной трудности; широкое использование дидактических средств в обучении |

Прочность овладения компонентами профессиональной компетентности | Опора на все виды памяти и способы запоминания, обучение приемам самообучения и самоконтроля знаний; использование метода повторения; проведение текущего и итогового контроля знаний |

Целеустремленность, систематичность и последовательность | Проектирование процесса профессионального обучения в соответствии с государственным стандартом (учебные планы, программы, график учебного процесса, расписание и т. п.); мониторинг личностного и профессионального развития обучающихся, эффективности образовательного процесса |

Программой «Образование» и съездом работников образования и науки были намечены ряд стратегических задач, стоящих перед обществом на ближайшую перспективу. Среди которых особое значение имеют решение задач развития систем профессионального образования как важнейшей предпосылки, способствующей осуществлению радикальных перемен в экономике страны. В перечисленных выше материалах было намечено дальнейшее развитие системы профессионального образования на основе преемственности уровней - непрерывности профессиональной подготовки, в направлении решения социально-экономических проблем с созданием условий для снижения уровня безработицы в стране. Однако, в этом направлении, период разработки нами Концепции не была разработана четкая государственная политика в области развития системы образования, не были приняты соответствующие нормативные документы.

Поэтому мы считали, что для реформирования системы непрерывного профессионального образования в нашей стране необходимо учитывать не только процесс перехода и развития в стране рыночной экономики, но и изменившуюся систему взаимоотношений между учебными заведениями и учащимися с одной стороны и производством с другой. В этих условиях необходимо правильно реагировать и выработать совершенно новый подход на подготовку профессиональных кадров с учетом спроса на знания и умения на рынке труда.

Необходимость совершенствования профессионального образования по реализации государственной программы «Образование» и решений Республиканского съезда работников образования и науки, с учетом осуществляемых экономических преобразований, потребовало разработку концепции развития профессионального образования. Разрабатывая эту концепцию в условиях АИПА, считаем, что она может быть началом формирования и развития государственной программы профессионального образования.

Исходя, из вышеизложенных выводов считали, что основные предназначения разработанной Концепции следующие:

- сохранить и приумножить возможности имеющихся учебных заведений профессионального образования, их потенциал для обеспечения кадрового сопровождения, осуществляемых в стране экономических преобразований;

-повысить значимость и приоритеты начального, среднего и высшего профессионального образования в Республике;

-создать центр по разработке и внедрению национальной программы профессионального образования и оказания научно-методической помощи по составлению планов и программ;

-создать условия для повышения престижа подготовки квалифицированных рабочих и специалистов, определенной стратегией «Казахстан2030»;

-определить цели и задачи системы непрерывного образования;

-формирование научно-педагогических основ и условий для разработки и внедрения национальной модели подготовки кадров в предлагаемой системе.

При формировании условий и механизма реализации концепции считали необходимым создать на базе АИПА научно-методический центр для поэтапного внедрения программ непрерывного образования в стране. С этой целью АИПА стал экспериментальной площадкой КАО. Программа работ по осуществлению непрерывного профессионального образования было намечено осуществлять в три этапа.

Для реализации основных положений Концепции неободимо было разработка модель системы. При разработке модели подготовки к профессиональной деятельности педагога профессионального обучения необходимо последовательно на разных этапах разрабатывать педагогический проект путем моделирования как уже функционирующих педагогических объектов, так и создания еще не существующих (предполагаемых) моделей. К первому типу моделей можно отнести модели деятельности педагога профессионального обучения, а ко второму типу - модели его подготовки. Ниже рассмотрим состав и структуру проектируемой системы моделей.

Анализируя, результатов исследования ученых за основу разрабатываемой модели принимаем, деятельности специалиста, выделив следующие базовые характеристики:

- проблемы (задачи), которые приходятся решать специалисту в профессиональной деятельности;

- типы деятельности, то есть способы или приемы, с помощью которых решаются сформулированные задачи;

- функции, то есть обобщенные характеристики основных обязанностей, выполняемых в соответствии с требованиями профессии;

- пути решения выделенных проблем или задач;

- знания теоретического или прикладного характера, которыми оперирует в своей деятельности специалист;

- умения и навыки, с помощью которых достигаются желаемые результаты;

- качества (индивидуально-типические параметры) личности, обеспечивающие успешность действий в избранной области.

Деятельность специалиста включает в себя положения, представляющие квалификационную характеристику (КХ) специалиста как описание объективных требований, выполнение которых позволит ему успешно решать свои профессиональные задачи. В КХ нами рассматривается не профессия или специальность, а требования, которым должен отвечать носитель этой специальности, то есть личность обладающий определенным уровнем квалификации. КХ второго поколения сформирована в виде государственного общеобязательного стандарта образования (ГОСО).

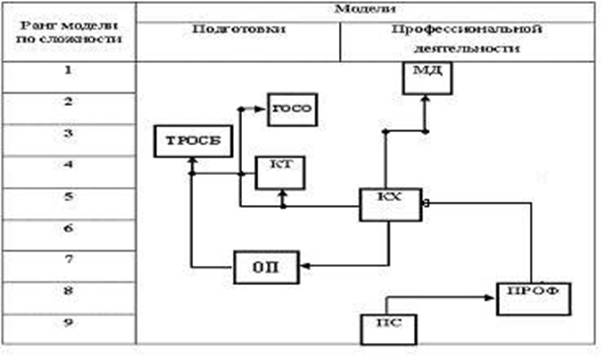

К моделям подготовки специалиста относятся образовательная программа (ОП), квалификационные требования (КТ), требования к образовательной среде и бакалавров подготовки (ТРОСБ) и государственный общеобязательный стандарт образования (ГОСО), а к моделям профессиональной деятельности - психограмма (ПС), профессиограмма (ПРОФ), квалификационная характеристика (КХ), модель деятельности (МД). В качестве базовых характеристик перечисленных моделей могут выступать указанные в таблице требования к личности специалиста и требования к его профессиональной деятельности. В сформированной системе моделей подготовки и профессиональной деятельности специалистов можно попытаться построить иерархию элементов по сложности. Для этого введем интегральный показатель, характеризующий сложность отдельной модели следующим образом Модели подготовки и профессиональной деятельности преподавателя высшей школы являются конкретизацией моделей специалиста. На разных квалификационно-должностных уровнях (КДУ) непрерывного образования педагога профессионального обучения присутствуют разные модели из приведенной системы моделей. К настоящему времени разработаны ГОСО на квалификационных уровнях бакалавра, специалиста и магистра по всему спектру направлений и специальностей (в том числе для педагогов); ТРОСБ для получения дополнительной специализации профессиограммы педагога профессионального обучения и квалификационные требования к ним. Большинство моделей будущего педагога на разных КДУ еще предстоит разработать. Структура учебного комплекса, сформированной согласно предложенной модели действующей в АИПА приведена в таблице 4.

Таблица 4 – Структура непрерывного образовательного комплекса АИПА

Дополнительное профессиональное образование в общеобразовательной школе | Профильные классы в общеобразовательных школах | Центр профориентации и подготовки | Подготовительное отделение |

Начальное профессиональное образование | Многопрофильная профессионально-техническая школа | ||

Среднее профессиональное образование | Индустриально-педагогический колледж | ||

Высшее базовое профессиональное образование | ( Бакалавриат) индустриально педагогический вуз | ||

Высшее специальное профессиональное образование | Магистратура по индустриально-педагогическим специальностям | ||

Послевузовское профессиональное образование | Аспирантура по индустриально-педагогическим специальностям | ||

Послевузовское профессиональное образование | Специализированный совет по защите кандидатских и докторских диссертаций |

Проанализировав состав модели системы, выявили структуру иерархии его элементов, устанавливая связи между ними. Полученная при этом модель в соответствии с рангом их сложности представлена на рисунке 3.

Анализируя составляющие структуру системы моделей, пришли к выводу, что МД и ГОСО обладают наибольшей сложностью, а КХ является звеном, связывающим между собой элементы модели. Базовой моделью является КХ специалиста, которая разрабатывается из профессиограммы и формирует модель деятельности. Поэтому для составления модели определили основные факторы влияющие предлагаемой системе непрерывного образования и на их конечное формирование ( рисунок 4). Например, на вход системы из среды поступают: множество целей и ограничений как Z = {Zk} регулируемые факторы и множество ресурсов X = {Xj} водные факторы. Выходом из системы является множество конечных результатов (специалистов разного уровня) ориентированных на удовлетворение потребностей внешней среды Y= {Yi} качественные показатели готового специалиста.

Предложенная модель показывает, что взаимодействие между системой и средой построено по следующей схеме: среда поставляет системе ресурсы, устанавливает цели, ограничения, а получает из системы и потребляет ее конечные продукты. Характерно, что конечные продукты системы принципиально не могут быть созданы в среде (в противном случае не было бы необходимости выделять систему из среды).

Рисунок 3 Модель подготовки педагога профессионального обучения

Сокращения: МД модель деятельности; ГОСО государственный общеобязательный стандарт образования; ТРОСБ – требования к образовательной среде бакалавров; КТ квалификационные требования; КХ квалификационная характеристика; ОП образовательная программа; ПС психограмма; ПРОФ профессиограмма.

Возникшая степень неудовлетворения элементов внешней среды конечными продуктами системы, или низкая эффективность взаимодействия элементов внешней среды с системой требует системного подхода, т. е. решение "проблемной ситуации". В этом случае становится очевидным, что перечень проблемных ситуаций можно определить исходя из анализа взаимосвязи элементов множеств:

Y={Yip}; X={Xjp}; Z={Zkp}.

|

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 |