Одной из постоянных частей является почвенная влага. Гигиеническое значение почвенной влаги состоит в том, что все химические вещества, а также биологические загрязнители почвы (яйца гельминтов, простейшие, бактерии, вирусы) могут мигрировать в почве только с почвенной влагой. Кроме того, все химические и биохимические процессы, протекающие в почве, в том числе процессы самоочищения почвы от органических соединений, осуществляются в водных растворах.

Другой постоянной частью почвы является воздух. Гигиеническое значение почвенного воздуха состоит в том, что отклонение от его естественного состава может явиться показателем загрязнения почвы. Кроме того, с почвенным воздухом могут передвигаться на большие расстояния летучие загрязнители почвы. Кислород почвенного воздуха обеспечивает процессы самоочищения почвы от органических загрязнителей.

В результате хозяйственной (бытовой и производственной) деятельности человека в почву поступает различное количество экзогенных химических веществ: пестицидов, минеральных удобрений, стимуляторов роста растений, поверхностно-активных веществ (ПАВ), полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), промышленных и бытовых сточных вод, выбросов промышленных предприятий и транспорта и т. п.

Почва, являясь элементом биосферы Земли, формирует химический состав потребляемых человеком продуктов питания, питьевой воды и отчасти атмосферного воздуха; этот состав зависит от естественной химической природы почв, а также качества и количества вносимых в почву экзогенных химических веществ. Описаны случаи отравления людей и животных, употребляющих фитомассу, выращенную на

Таблица 48

Классы опасности химических, веществ, попадающих в почву из выбросов, сбросов, отходов

Класс опасности | Характер опасности | Химическое вещество | Индекс опасности |

I | Высоко-опасны | Мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, селен, цинк, фтор, бенз(а)пирен | 4,1 и более |

II | Опасны | Бор, кобальт, никель, молибден, медь, сурьма, хром | от 2,6 до 4 |

III | Малоопасны | Барий, ванадий, вольфрам, марганец, стронций, ацетофенон | От 0,1 до 2,5 |

IV | Неопасны | - | Менее 0,1 |

земельных участках эндемических районов и содержащую повышенные концентрации некоторых химических веществ. Так, растения, произрастающие на щелочных почвах (США, Канада, Ирландия) с высоким содержанием селена, могут накапливать его в количествах до 5000 мг/кг. Высокая концентра-селена в растительных продуктах является причиной возникновения «щелочной болезни» скота (селеновый токсикоз), отравлений людей и массовой гибели сельскохозяйственных животных.

В настоящее время, кроме естественных эндемических почвенных регионов, появились искусственные биогеохимические районы и провинции. Их появление связано с использованием разнообразных пестицидов, минеральных удобрений, стимуляторов роста растений и других химических веществ, а также с поступлением в почву промышленных выбросов, сточных вод и отходов, содержащих химические вещества, относящиеся к разным классам опасности (таблица 48).

В искусственных геохимических провинциях отмечается повышение уровня заболеваемости, иногда врожденные уродства и аномалии развития, нарушения физического и психофизического развития детей.

Помимо отдаленных последствий, в искусственных геохимических провинциях наблюдаются случаи не только хронических, но и острых отравлений при проведении работ на сельскохозяйственных полях, огородах, садах, обработанных пестицидами, а также на земельных угодьях, загрязненных экзогенными химическими веществами, содержащимися в атмосферных выбросах промышленных предприятий. Так, например, загрязнение почвы фтором за счет промышленных выбросов приводит к накоплению его в растениях, а затем к развитию флюороза у людей, потребляющих культурные растения, выращенные на этой почве. При этом отмечается неблагоприятное влияние фтора на функцию кроветворения, фосфорно-кальциевый обмен, наблюдается возникновение болезней печени, почек и других нарушений. Кроме того, повышенное содержание фтора в почве приводит к нарушению процессов ее самоочищения.

Поступление в почву ртути даже в незначительных количествах оказывает большое влияние на ее биологические свойства; так, установлено, что ртуть снижает аммонифицирующую и нитрифицирующую активность почвы. Повышенное содержание ртути в почве населенных мест оказывает неблагоприятное воздействие на организм человека: наблюдается увеличение частоты заболеваний нервной и эндокринной систем, мочеполовых органов. Свинец при попадании в почву угнетает деятельность не только нитрифицирующих бактерий, но и микроорганизмов-антагонистов кишечной и дизентерийной палочек Флекснера и Зонне, удлиняет сроки самоочищения почвы; при повышенном содержании его в почве у населения наблюдаются патологические изменения со стороны кроветворной и репродуктивной систем, органов внутренней секреции, а также отмечается учащение случаев злокачественных новообразований. К микроэлементам, повышенное содержание которых в почве вызывает неблагоприятные последствия, относятся бор, ванадий, таллий, вольфрам и др.

В искусственно образовавшихся эндемических провинциях наблюдаются острые и хронические отравления, аллергические заболевания. Отмечается также повышение бластомогенной опасности почвы, что связано с повышенным содержанием в ней бензапирена вблизи аэродромов, а также вдоль коридоров движения самолетов. Искусственные геохимические провинции с повышенным содержанием канцерогенных веществ в почве наблюдаются также вблизи ТЭЦ с малоэффективными золоуловителями, в районах лесных пожаров, вблизи автомагистралей и т. д. Поэтому общая санитарная оценка по содержанию экзогенных химических веществ имеет большое значение. Из почвы через питьевую воду, пищевые продукты и атмосферный воздух экзогенные химические вещества поступают в организм человека по биологическим пищевым цепочкам.

Находящиеся в почве химические соединения смываются с ее поверхности в открытые водоемы или поступают в грунтовый поток воды, тем самым определяя качественный состав хозяйственно-питьевых вод, а также пищевых продуктов растительного происхождения. Качественный состав и количество химических веществ в этих продуктах во многом определяется типом почвы и ее химическим составом.

РОЛЬ ПОЧВЫ В ПЕРЕДАЧЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Особое гигиеническое значение почвы связано с опасностью передачи человеку возбудителей различных инфекционных заболеваний. Несмотря на антагонизм почвенной микрофлоры, в ней длительное время способны сохраняться жизнеспособными и вирулентными возбудители многих инфекционных заболеваний. В течение ого времени они могут загрязнять подземные водоисточники и заражать человека. Выживаемость отдельных микроорганизмов в почве приведена в таблице 49.

Длительно сохраняются в почве не только патогенныe бактерии, но и вирусы. В почве длительно (20-25 лет) сохраняются споры патогенных микроорганизмов: столбнячной палочки, возбудители газовой гангрены, ботулизма и сибирской язвы.

Таблица 49

Выживаемость в почве некоторых патогенных микроорганизмов

Возбудитель инфекции | Выживаемость, дни |

Холерный вибрион | 7-15 |

Палочка брюшного тифа | 30-150 |

Дифтерийная палочка | 40-57 |

Таблица 50

Степень загрязнения и опасности почвы и показатели ее санитарного состояния

Степень опасности почвы | Степень загрязнения почвы | Показатели санитарного состояния почвы | Кратность превышения ПДК экзогенных химических веществ4 | Титр термофилов5 | ||||||||

Коли-титр1 | Титр анаэробов2 | Число яиц гельминтонов в 1 кг | Число лучинок и куколок мух в 0,25 м3 | Санитарное число Хлебникова3 | Содержание газов в воздухе почвы на глубине 1 м (об. % при 0°С и давлении. 760 мм рот. ст.) | |||||||

СО2 | О2 | СН4 | Н2 | |||||||||

Безопасная | Чистая | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0,98-1,0 | 0,38-0,80 | 19,80-20,30 | — | — | 1 | 0,01-0,001 |

Относи-тельно безопасная | грязненная | 1,0-0,01 | 0,1-0,001 | 10 | 10 | 0,75-0,97 | 1,20-2,80 | 17,70-19,90 | — | — | 1-10 | 0,001-0,00002 |

Опасная | Загрязненная | 0,01-0,001 | 0,001-0,0001 | 10-100 | 10-100 | 0,50-0,74 | 4,10-6,50 | 14,20-16,50 | — | — | 10-100 | 0,00002-0,000001 |

Чрезвычайно опасная | Сильно загрязненная | 0,001 | 0,0001 | 100 | 100 | 0,60 | 14,50-18,0 | 1,70-6,50 | 0,8-2,70 | 0,3-3,4 | 100 | 0,00001 |

1 Наименьшая масса почвы, в которой содержится 1 кишечная палочка, г.; 2 Наименьшая масса почвы, в которой содержится 1 анаэробный микроорганизм, г.; 3 Отношение почвенного белкового азота (азота гумуса) ко всему количеству органического азота в почве, мг/кг; 4 Отношение содержания экзогенных химических веществ в почве к ПДК этого соединения в почве, мг/кг; 5 Наименьшая масса почвы, в которой содержится 1 термофильный микроорганизм, г.

Через загрязненную почву передаются возбудители острых инфекционных желудочно-кишечных заболеваний, лептоспирозы, бруцеллез, туляремия, сибирская язва, туберкулез, гельминтозы, инфекционный гепатит, энтеровирусные, ,а также некоторые аденовирусные заболевания.

Наиболее простой путь заражения — через руки, загрязненные инфицированной почвой. Описан случай эпидемии брюшного тифа, охватившей за 36 дней 60% детей в детском саду, инфицированных через загрязненный песок. Однако чаще встречаются более сложные пути передачи инфекционного начала через почву. Имеются данные о вспышках тифа, возникших в результате проникновения возбудителей из загрязненной почвы в грунтовые воды, колодезных эпидемиях брюшного тифа и дизентерии, связанных с загрязнением почвы. С почвенной пылью могут распространяться возбудители ряда других инфекционных болезней (микробактерии туберкулеза, вирусы полиомиелита, Коксаки и др.) Почва играет эпидемическую роль в распространении гельминтов. В естественных условиях в почву постоянно поступают органические вещества, в первую очередь вещества растительного происхождения. Уровень загрязнения почвы органическими веществами является косвенным показателем эпидемической опасности почвы. Перечень показателей степени загрязнения почвы, ее санитарной и эпидемической опасности приведен в таблице 50.

В последнее время оценка эпидемической опасности почв населенных пунктов проводится по количеству в 1 г почвы бактериальных клеток (кишечные палочки, энтерококки, патогенные энтеробактерии, энтеровирусы) и гельминтов с учетом характера землепользования.

ПРОЦЕССЫ САМООЧИЩЕНИЯ ПОЧВЫ

Попавшие в почву со сточными водами или твердыми отходами органические вещества, содержащие белки, ары, углеводы и продукты их обмена, подвергаются распаду вплоть до образования неорганических веществ — процесс минерализации. Параллельно в почве происходит процесс синтеза из органических веществ нового сложного органического вещества почвы, получившего название гумуса. Процесс синтеза почвенного вещества называется гумификацией, а оба биохимических процесса (минерализации и гумификации), направленные на восстановление первоначального состояния почвы, получили название процесса самоочищения почвы.

Механизм самоочищения почвы весьма сложен, схематически этот механизм можно представить следующим образом. Органические вещества, попавшие в почву со сточными водами, продолжают свое передвижение в горизонтальном и вертикальном направлениях. Достигнув грунтовых вод, фильтруемая жидкость с загрязнениями вливается в грунтовые воды и в дальнейшем подчиняется направлению и скорости их движения. По мере передвижения загрязнений с почвенной влагой в фильтрующем слое грунта количество загрязнений (взвешенных, коллоидных, растворенных веществ, бактерий, вирусов, яиц гельминтов) постепенно уменьшается благодаря механической, физической, физико-химической, химической и биологической поглотительной способности почвы. Интенсивность поглощения указанных загрязнений тем больше, чем меньше размер частичек грунта, она увеличивается по мере заиливания промежутков между частицами и понижения коэффициента фильтрации. С гигиенической точки зрения особенно важен вопрос о поглощении почвой бактерий. Поглощение бактерий происходит под действием механического фактора, поверхностной энергии электрохимических взаимоотношений и зависит от вида бактерий, их подвижности, размеров почвенных частиц, рН среды и пр.

Обезвреживание чужеродного для почвы органического вещества, поступившего со сточными водами или твердыми отбросами (отходами), осуществляется главным образом микроорганизмами, входящими в состав биоорганоминерального комплекса почвы.

Углеводы, попавшие в почву с отбросами или сточными водами, в аэробных условиях, благодаря деятельности микроорганизмов, подвергаются превращениям, в результате которых происходит синтез гликогена микробной клетки, образуются вода и CO2, выделяется энергия. В анаэробных условиях биохимический процесс разложения углеводов гораздо сложнее. Разложение углеводов заключается в образовании жирных кислот с их последующим распадом до водорода, CO2, метана и других газов. Анаэробное дыхание происходит без участия свободного порода. Микроорганизмы получают необходимую энергию путем расщепления сложной молекулы органического вещества на более простые. При этом выделяется гораздо меньше энергии, чем при кислородном дыхании.

Расщепление жиров в почве происходит очень медленно, так как жиры мало подвержены процессам биохимического разрушения. В аэробных условиях этот процесс протекает с образованием липидов микробной клетки и выделением воды, CO2, энергии. В анаэробных условиях разложения жиров осуществляются примерно по той же схеме, что и углеводородов.

Расщепление белков происходит с участием микроорганизмов, так как азот является одним из органогенов, необходимых для развития любого микроорганизма. Источником азота служат белоксодержащие вещества. Сложные молекулы белка (пептиды) под влиянием ферментов, выделяемых микроорганизмами, расщепляются до альбуминов и пептонов, а затем до аминокислот. Часть аминокислот используется как пластический и энергетический материал размножающимися микроорганизмами биопленки, а часть подвергается дезаминированию с образованием аммиака, воды и СО2. В аэробных условиях образовавшийся аммиак растворяется в воде, получается гидроксид аммония.

Большая часть аминокислот, образовавшихся из белков отходов при их расщеплении, используется как пластический материал для биосинтеза микроорганизмов. В дальнейшем при отмирании этих микроорганизмов образуется гумус почвы, а при самоокислении в конечном счете карбонат аммония.

Азотосодёржащие органические вещества попадают в почву не только в виде белка, но и в виде аминокислот и продуктов белкового обмена, в частности мочевины. Мочевина под влиянием уробактерий и их фермента уреазы гидролизуется и также образует аммоний. Образующийся аммоний в дальнейшем подвергается биохимическому окислению при помощи аэробных бактерий. Этот процесс, получивший название нитрификации, осуществляется в две фазы: в первой фазе аммонийные соли превращаются в азотистые соединения (нитриты) при участии бактерий из рода В. Nitrosonomas, а второй — в азотные соединения (нитраты) под влиянием бактерий из рода В. Nitrobacter.

Таким образом, азотная кислота в виде минеральных соединений (нитратов) является конечным продуктом окисления белковых веществ и продуктов обмена в животном и растительном организмах.

Одновременно с окислительными процессами в почве происходят и восстановительные процессы, т. е. денитрификация.

Степень восстановительного действия бактерий, помимо их биохимических особенностей, зависит от состава среды, ее реакций и других условий. В щелочной среде и при широком доступе воздуха восстановительный процесс не идет дальше образования солей азотистой кислоты; в кислой среде и при затрудненном притоке кислорода восстановление идет до аммиака. Денитрификацией в узком смысле слова называют разложение нитратов и нитритов с выделением свободного азота. Не имея свободного кислорода или располагая им в ограниченном количестве, денитрифицирующие бактерии берут его у солей азотной и азотистой кислот, одновременно окисляют безазотистые органические соединения, черпая в этом окислительном процессе нужную им энергию. Этот сложный процесс является одновременно окислительным и восстановительным.

Процесс денитрификации характеризуется обильным выделением газов, состоящих обычно из смеси азота и СО2, иногда с примесью оксида азота.

Гигиеническое значение денитрификации весьма важно в связи с тем, что этот процесс при работе сооружений по почвенной очистке может быть преобладающим, например в начальный период эксплуатации полей орошения. Положительным моментом в этом процессе является то, что при дефиците кислорода воздуха используется кислород нитратов, чем предотвращается загрязнение ими подземных вод. Судьба нитратов, образовавшихся при биохимическом окислении органических веществ, сводится к тому, что часть из них усваивается корнями растений, часть подвергается денитрификации и, наконец, используется для синтетических процессов микроорганизмами.

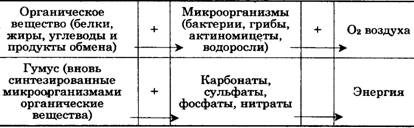

Если в почве обезвреживание органического вещества в основном осуществляется путем биохимических процессов минерализации, нитрификации, денитрификации и лишь незначительно за счет твердых отбросов, осадка сточных вод и активного ила в искусственных сооружениях осуществляется главным образом за счет Процессов гумификации при участии термофильных микроорганизмов. Схематично процесс гумификации может быть представлен следующим образом.

Таблица 51

Процесс гумификации

Все названные выше почвенные процессы имеют большое санитарно-гигиеническое значение. Они лежат в основе широко используемых методов почвенного обезвреживания нечистот и отбросов, в частности биотермического.

Биотермическое обезвреживание органических загрязнений обеспечивает разрушение сложного органического вещества отходов и продуктов обмена (мочевина, мочевая кислота и др.) до более простых соединений, которые затем термофильными микроорганизмами в присутствии кислорода превращаются в новое, устойчивое, безопасное в санитарном отношении вещество — гумус. Одновременно происходит уничтожение вегетативных форм патогенных бактерий, вирусов, простейших, яиц гельминтов, яиц и личинок мух, семян сорняков.

САНИТАРНАЯ ОХРАНА ПОЧВЫ

Санитарная охрана почвы относится к числу важнейших гигиенических задач санитарно-эпидемиологической службы. К числу основных мероприятий по санитарной охране почвы можно отнести следующие.

1) Законодательные, организационные и административные мероприятия.

2) Технологические мероприятия, направленные на создание безотходных и малоотходных технологических схем производства, уменьшающих и снижающих до минимума образование отходов.

3) Санитарно-технические мероприятия по сбору, удалению, обезвреживанию и утилизации отходов, загрязняющих почву (санитарная очистка населенных мест).

4) Планировочные мероприятия, касающиеся научного обоснования и соблюдения величин санитарно-защитных зон между очистными сооружениями и жилыми зданиями, местами водозабора, выбора схем движения автотранспорта, выбора земельных участков под очистные сооружения.

5) Разработка гигиенических нормативов для оценки санитарного состояния почвы при поступлении в нее органических, биологических (патогенные и условно-патогенные вирусы, бактерии, простейшие, яйца гельминтов) и химических (пестициды, тяжелые металлы, бензапирен и др.) загрязнителей. В настоящее время утверждено около 50 ПДК вредных веществ в почве.

8.5. ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

Пища, наряду с такими важными компонентами, как белки, углеводы, аминокислоты, витамины, жиры и другие вещества, содержит большое количество различных по химической структуре соединений, представляющих потенциальную опасность для здоровья. В связи с повсеместным загрязнением окружающей среды, наличие токсикантов в пищевых продуктах — весьма актуальная проблема.

Контаминанты пищевых продуктов (естественные и антропогенные) представляют наибольшую опасность для здоровья человека. К подобным загрязнителям химического происхождения относятся: металлы (ртуть, свинец, хром, мышьяк, кадмий и т. д.), пестициды и продукты их деградации и метаболизма (в частности, хлорорганические и фосфорорганические), радиоизотопы (цезий-137, стронций-90, йод-131), такие вещества, как нитриты и нитраты, асбест, соединения фтора, селен, полихлорированные соединения, стимуляторы роста растений и сельскохозяйственных животных и т. д. Среди контаминантов биологического происхождения выделяют бактериальные токсины (клостридии ботулизма, стафилококки), целый спектр микотоксинов (афлатоксины, охратоксины, трихотецены, патулин, стеригматоцистин, цитринин и т. п.), токсины одноклеточных и многоклеточных водорослей. Об экологическом значении некоторых из перечисленных загрязнителей и их реальной и потенциальной опасности речь шла в различных разделах настоящего пособия. Остановимся лишь на двух важных аспектах проблемы — загрязнении пищевых продуктов в результате химизации животноводства

и использовании пищевых добавок.

В марте 1996 г. в Санкт-Петербурге проходил международный экологический кинофестиваль. Диплом за Новый взгляд на проблему был присужден фильму из (Великобритании «Свинская медицина», где на примере свиноводческой фермы рассказано о малоизвестной негативной роли сельского хозяйства в нашей жизни, а именно о загрязнении продуктов животноводства лечебно-профилактическими средствами и ростостимулирующими препаратами, остаточные количества которых, обнаруживаемые в продуктах, могут оказывать вредное влияние на организм людей.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 |