Концентрация отдельных примесей в воде определяет ее состав и свойства, то есть качество воды. Различают физические, химические, биологические и бактериологические показатели качества воды.

Физические показателя характеризуются как общесанитарные и могут быть следующие.

Взвешенные вещества содержатся в природных и сточных водах, они могут быть минерального и органического происхождения. Эти вещества характеризуют наличие в воде частиц песка, глины, ила, планктона и др. В зависимости от размеров отдельных частиц и их плотности взвешенные, вещества могут выпадать в виде осадка, всплывать на поверхность воды или оставаться во взвешенном состоянии. Количество примесей определяют гравиметрическим методом.

Цветность воды (окраска) обусловлена присутствием в воде гумусовых и дубильных веществ, жиров, органических кислот и других органических соединений. Определение цветности производится колориметрическим методом. Цветность воды определяется по платиново-кобальтовой шкале и выражается в градусах.

Запах и вкус воды обусловлены растворенными солями, газами, органическими соединениями, образующимися в процессе жизнедеятельности водных организмов. В соответствии с происхождением запахов их делят на естественные и искусственные. Определение запаха и вкуса производится органолептически.

Химические показатели условно делят на пять групп: главные ионы, растворенные газы, биогенные вещества, микроэлементы, органические вещества. Для определения данных показателей используются химические методы анализа.

Главные ионы. Наиболее распространенные в природных водах анионы: НСО3-, S042-, Сl-, СО32-, HsiO3- и катионы Na+, Са2+, Mg2+, K+, Fe2+ Содержание главных ионов в пресных водах составляет 90...95% от общего солесодержания. В производственных сточных водах их проявления могут быть очень разнообразны: это ионы висмута, кобальта, никеля, мышьяка и других тяжелых металлов.

Растворенные газы. Среди них определенное значение имеют кислород, диоксид углерода, сероводород и др. Содержание кислорода в воде поверхностных водоемов определяется поступлением его из воздуха и в результате фотосинтеза. В зимний период концентрация кислорода в воде водоемов резко уменьшается из-за отсутствия реаэрации и в связи с поступлением только подземных вод, почти не содержащих кислорода. Растворимость кислорода в воде зависит от температуры воды.

Диоксид углерода находится в воде как в растворенном виде, так и в форме угольной кислоты. Основным источником диоксида углерода в поверхностных водах являются биохимические процессы распада органических веществ, а также он попадает в водоемы с подземными водами. Концентрация диоксида углерода в воде зависит от солесодержания, рН, температуры и др.

Сероводород в природных водах встречается органического (продукт распада органических соединений) и неорганического (растворение минеральных солей) происхождений. Наличие сероводорода в воде придает ей неприятный запах, способствует коррозии металла и может вызвать зарастание трубопроводов.

Биогенные вещества. К этой группе относят соединения, необходимые для жизнедеятельности водных организмов и образующиеся ими в процессе обмена вещества. Это, в первую очередь, минеральные и органические соединения азота, а также фосфора.

Органические формы азота представлены белками и продуктами их распада и поступают они в водные объекты с очищенными сточными водами. Неорганические соединения азота NH4+, NO2-, NO3- могут образовываться при разложении азотсодержащих органических соединений или же поступают в водоемы с атмосферными осадками, при вымывании удобрений из почвы. Промежуточной формой окисления аммонийного азота в нитраты NO3- являются нитриты NO2-.

Важным биогенным элементом является фосфор. В природных водах соединения фосфора присутствуют в небольших концентрациях и оказывают существенное влияние на водную растительность.

Микроэлементы. Это такие элементы, содержание которых в воде составляет менее 1 мг/л. Микроэлементы в природных водах могут находиться в виде ионов, молекул, коллоидных частиц, взвесей, входить в состав минеральных и органических комплексов. В питьевой воде важное гигиеническое значение имеют соединения йода и фтора.

Органические вещества. В природных водах они бывают в виде гумусовых соединений, которые образуются при разложении растительных остатков. Органические примеси сточных вод вследствие их многообразия, сложности и трудности анализа непосредственно не определяются.

Для характеристики степени загрязненности воды органическими соединениями применяют такие косвенные методы, как окисляемость воды и биохимическое потребление кислорода.

Окисляемость воды — количество кислорода, необходимое для окисления примесей в данном объеме мг О2/л. В зависимости от применяемого окислителя различают перманганатную и бихромантную окисляемость. Для оценки содержания органических веществ в сточной воде, особенно если она представляет собой смесь бытовых и производственных вод, определяют химическое потребление кислорода (ХПК).

Степень загрязнения воды органическими соединениями выражается количеством кислорода, необходимым для их окисления микроорганизмами в аэробных условиях, и носит название биохимической потребности в кислороде (ВПК). Полным ВПК считается количество кислорода, требуемое для окисления органических веществ до начала процессов нитрификации (БПКполн.). В лабораторных исследованиях наряду с полным ВПК Определяется биохимическая потребность в кислороде в речение 5 суток — БПК5. Для бытовых сточных вод (без Существенной примеси производственных) иногда считается, что за полную биохимическую потребность в кислороде можно принять БПК20. Количество кислорода, расходуемое для окисления аммонийного азота до нитритов и нитратов, при определении ВПК не учитываются. Разность между ХПК и ВПК характеризуется наличием примесей, не окисляющихся биохимическим путем, и количеством органических веществ, идущих на построение клеток микроорганизмов.

Активная реакция воды является показателем щелочности или кислотности, количественно она характеризуется концентрацией водородных ионов. Для нейтральной воды рН = 7, для кислой — меньше 7 и для щелочной — больше 7. Активная реакция природных од обычно варьируется в пределах 6,5-8,5, рН сточных од колеблется в больших пределах в зависимости от происхождения. Активная реакция воды определяется с помощью рН-метра.

Биологические показатели качества воды главным образом относятся к природным водам. Основные из них гидробионты и гидрофлора. Гидробионты подразделяются на планктон — обитателей, пребывающих в толще воды от дна до поверхности. Гидрофлора водных объектов определяется макро - и микрофитами. К первым относится высшая водная растительность, а ко вторым — водоросли.

При отмирании и разложении макрофитов вода обогащается органическими веществами, ухудшая органолептические показатели качества воды. Микрофиты не только поглощают углекислоту, но и продуцируют кислород.

Бактериологические показатели качества воды характеризуют безвредность воды относительно присутствия болезнетворных микроорганизмов.

Важным бактериологическим показателем является содержание бактерий группы кишечной палочки в 1 л воды, которое определяет величину коли-индекса.

Наименьший объем воды (в мл), приходящийся на одну кишечную палочку, называется коли-титром.

Определение санитарно-бактериологических показателей осуществляется микробиологическими методами.

НОРМИРОВАНИЕ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ВОДНОЙ СРЕДЫ

Законодательство в области охраны водной среды

Законодательство, которое мы называем экологическим, началось с законов об охране воды. Первые законы, касающиеся использования рек, были приняты в Англии в 1388 г. Англия первая в мире провела у себя индустриализацию и ощутила на себе масштабное загрязнение природных вод из-за деятельности промышленности.

В России первые законы об охране рек были изданы при Петре I. Все нормы, которые были выработаны в XVIII в., были обобщены в национальном законодательстве в начале XIX в. Так, в Уставе строительном, утвержденном 2 августа 1803 г. статья 408 устанавливала: «Запрещается строить в городах и выше городов по течению рек и протоков мануфактуры, фабрики и заводы, вредные чистоте воздуха и воды».

В Уложении о наказаниях в 1845 г. появилась специальная глава «О нарушении правил охраны чистоты воздуха и безвредности воды», в котором говорилось: «Если кто-либо построит признанные по закону вредными для чистоты воздуха или воды фабрику, мануфактуру или завод в городе, или хотя вне города, но выше оного по течению реки или протока, то сии заведения уничтожаются за счет виновного, и он подвергается аресту на время от 7 дней до 3 месяцев или денежному взысканию свыше 300 руб. (в редакции 1881 г.)».

Основными законодательными актами по охране водных ресурсов являются закон «Об охране окружающей природной среды». Основы водного законодательства РФ и система государственных стандартов по охране природы.

Максимально допустимые концентрации в питьевой воде, воде технического назначения и стоках регулируются национальными стандартами. Учитывая особую важность для здоровья населения качества питьевой воды, специалисты ВОЗ разрабатывают базовые нормы качества воды, на основе которых разрабатываются национальные стандарты стран.

Нормирование водопользования

Для решения проблемы обеспечения населения и отраслей экономики водой требуемого качества необходимо решить вопросы оптимального нормирования водопользования. При этом понимается, что нормирование включает: лимиты на изъятие воды из источника, лимиты на сброс сточных вод и предельных масс загрязнений каждому ингредиенту (ПДС), режим их поступления в водный объект и т. д. Нормирование служит административным рычагом воздействия на водопользователей (вместе с тем плановой мерой потребления свежей и отвода сточной воды с учетом их качества.

Характерная особенность нормирования водопотребления — его отраслевая направленность. Отраслевые нормативы — это предельно допустимые для данной заели показатели, рассчитываемые в настоящее время на средние условия производства, а в перспективе-— на прогрессивные технологии передовых предприятий.

Нормирование качества воды водного объекта состоит в определении совокупности допустимых значений показателей состава и свойств воды, в пределах которых надежно обеспечиваются охрана здоровья населения, благоприятные условия водопользования и экологическое благополучие самого водного объекта. Нормы качества поверхностных вод устанавливаются для хозяйственно-питьевого, коммунально-бытового и рыбохозяйственного водопользования.

К хозяйственно-питьевому водопользованию относится использование водных объектов или их участков как источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также как источников водоснабжения предприятий пищевой промышленности.

Коммунально-бытовое водопользование включает пользование водных объектов для купания, спорта и отдыха населения, а также иное использование водных объектов, находящихся в черте населенных мест.

Таблица 45

Гигиенические требования к качеству питьевой воды

Показатель | Норматив |

Запах при 20°С и при нагревании до 60°, баллы, не более | 2 |

Вкус и привкус при 20°, баллы, не более | 2 |

Цветность, градусы, не более | 20 |

Мутность по стандартной шкале, мг/л, не более | 1.5 |

Водородный, рН | 6,0-9,0 |

Железо, мг/л, не более | 0,3 |

Жесткость общая, мг-экв/л, не более | 7.0 |

Сульфаты, мг/л, не более | 500 |

Хлориды, мг/л, не более | 350 |

Сухой остаток, мг/л, не более | 1000 |

Число микроорганизмов в 1 мл воды, не более | 100 |

Число бактерий группы кишечных палочек в 1 л воды, не более | 3 |

Алюминий остаточный, мг/л, не более | 0.5 |

Полиакриламид остаточный, мг/л, не более | 2,0 |

Мышьяк, не более | 0,05 |

Свинец, мг/л, не более | 0,03 |

Стронций, мг/л, не более | 7,0 |

Фтор, мг/л, не более для климатических районов | |

I и П | 1.5 |

Ш | 1,2 |

IV | 0,7 |

Рыбохозяйственные водотоки, водоемы и их отдельные участки используются для воспроизводства, промысла и миграции рыб, беспозвоночных и водных млекопитающих.

Под качеством понимается характеристика состава и свойств воды, определяющих ее пригодность для конкретных видов водопользования. Формирование качества

Таблица 46

Гигиенические требования к качеству воды культурно-бытового назначения

Показатель | Требования и нормативы |

Плавающие примеси | На поверхности водоема не должны обнаруживаться плавающие пленки, пятна минеральных масел и скопление других примесей |

Запах | Не более 1 балла |

Окраска | Не должна обнаруживаться в столбике 10 см |

рН | 6,5...8,5 |

Растворенный кислород | Не более 4 мг/л |

ХПК | Не более 30 мг/л |

Кишечные палочки для купания | Не более 1000 бакт/л |

для спорта | Не более 10000 бакт/л |

Взвешенные вещества | При спуске сточных вод содержание не должно увеличиваться более чем на 0,75 мг/л |

Температура | Летняя температура воды в результате спуска сточных вод не должна повышаться более чем на 3°С по сравнению со среднемесячной температурой самого жаркого месяца года за последние 10 лет |

БПКполн | Полная потребность воды в кислороде при 20°С не должна превышать 6,0 мг/л |

Возбудители заболеваний | Вода не должна содержать возбудителей заболеваний. Сточные воды, содержащие возбудителей заболеваний, должны подвергаться обеззараживанию после предварительной очистки. Отсутствие содержания в воде возбудителей заболеваний достигается обеззараживанием биологически очищенных бытовых вод до коли-индекса не менее 100 в 1 л |

происходит при загрязнении поверхностных вод либо сосредоточенными сбросами сточных вод различного вида, образующимися в результате деятельности человека, либо рассредоточенным потоком с водосборных пространств: селитебных территорий, сельскохозяйственных угодий, просто хозяйственно освоенных площадей водосбора.

Критерием оценки допустимой степени снижения ткачества поверхностных вод служат требования к составу и свойствам воды и предельно допустимые концентрации (ПДК) веществ в воде водных объектов в соответствии с видом водопользования (таблицы 45, 46, 47). Водные объекты следует считать загрязненными, если в расчетном пункте (створе) не соблюдаются установленные для данного вида водопользования требования к составу и свойствам и нормативы ПДК, приведенные в «Санитарных правилах и нормах охраны поверхностях вод от загрязнения сточными водами».

Таблица 47

Требования к качеству воды водоемов, используемых для рыбохозяйственной цели

Показатель | Внутренние водоемы | Море | |

Вид рыбохозяйственного использования водоема | |||

I | II | I | II |

Взвешенные вещества | При спуске сточных вод содержание взвешенных веществ не должно увеличиваться более чем на 0,25 мг/л 0,76 мг/л 0,26 мг/л 0,76 мг/л Для водоемов, содержащих в межень более 30 мг/л природных минеральных веществ, допускается увеличение содержания взвешенных веществ в воде в пределах 6% | ||

Плавающие вещества | На поверхности воды водоема не должны обнаруживаться плавающие пленки, пятна масел и скопления других примесей | ||

Запах, привкус и окраска | Вода не должна приобретать постоянных запахов, привкусов и окраски и сообщать их мясу рыб | ||

Температура | В результате спуска сточных вод температура воды не должна повышаться более чем на 5°С по сравнению с естественной температурой воды | ||

Реакция рН | Не должна выходить за пределы 6,6...8,5 | ||

Растворенный кислород | В зимний период не должен быть ниже | ||

6,0 мг/л | 4,0 мг/л | 6,0 мг/л | 4,0 г/л |

В летний период должен быть не ниже 6 мг/л в пробе, отобранной до 12 ч дня | |||

БПК | Полная потребность в не в кислороде (при 20°С) не должна превышать 3 мг/л. | Пятисуточная потребность кислороде (при 20°С) должна превышать 2 мг/л | |

Если в зимний период содержание растворенного кислорода снижается до вышеуказанных нормативов, то можно допустить сброс в них только сточных вод, которые не изменяют ВПК воды | |||

Ядовитые вещества | Не должны содержаться в концентрациях, могущих оказать прямо или косвенно вредное воздействие на рыб и водные организмы, служащие кормовой базой для рыб |

При несоответствии воды гигиеническим требованиям возникает необходимость улучшения ее качества. Способы и методы обработки воды на водопроводной станции, так же, как и состав сооружений по водоочистке, висят от свойств воды водоисточника. Под улучшением качества воды понимают комплекс мероприятий, направленных на осветление (устранение мутности воды), обесцвечивание (устранение цветности воды) и обеззараживание (освобождение воды от патогенных микроорганизмов). В отдельных случаях прибегают к использованию специальных методов обработки воды: опреснению, умягчению, обезжелезиванию, фторированию и т. д.

Осветление достигается методами отстаивания, коагулирования и фильтрования.

Обеззараживание воды является заключительным, наиболее важным процессом улучшения качества воды может осуществляться химическими и физическими безреагентными методами. К физическим методам относятся: кипячение, облучение УФ-лучами, воздействие ультразвуковыми волнами, токами высокой частоты или гамма-лучами. Химические методы обеззараживания воды основаны на применении различных химических соединений, обладающих бактерицидным действием. качестве обеззараживающих агентов наиболее часто применяются газообразный хлор или различные соединения его, содержащие так называемый активный хлор, также озон, соединения серебра и др. В настоящее имя наибольшее распространение получили хлорирование, озонирование и облучение воды УФ-лучами.

ЗАЩИТА ВОДЫ

Общие сведения об очистке

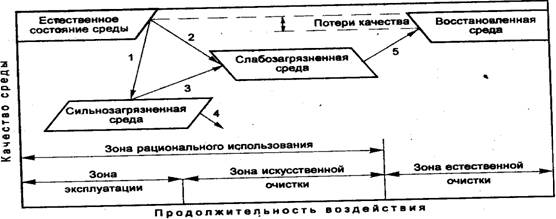

Понятие очистки неразрывно связано с качеством. рис. 49 показано изменение качества водной среды Вод влиянием хозяйственной деятельности. При рациональном использовании среда загрязняется слабо и происходящие в ней природные процессы саморегуляции

Рис. 49

Изменение качества водной среды в ходе антропогенного воздействия

1 — нерациональное использование среды; 2 — рациональное использование среды; 3 — искусственное восстановление качества среды (искусственная очистка); 4 — деградация среды; 5— естественное восстановление качества среды (самоочищение, саморегуляция и др.).

и самоочищения восстанавливают ее качество почти до первоначального состояния. При нерациональном использовании загрязнение достигает такой степени, что сама среда не в состоянии с ним справиться, следовательно, будет деградировать. Предотвратить это возможно путем искусственного восстановления качества среды.

Очистка в широком экологическом понимании — это удаление из какой-либо среды появившихся в ней новых, обычно нехарактерных для нее физических, химических или биологических агентов либо снижение их концентрации или интенсивности до естественного среднемноголетнего уровня. Другими словами, очистка — это процесс, направленный на восстановление качества среды, сохранение естественного равновесия происходящих в ней процессов, ее биологической ценности.

Существует и другое, практическое понимание очистки: удаление из среды тех или иных физических, химических или биологических агентов до уровня, позволяющего использовать ее для нужд хозяйственной деятельности. Очистка в практическом понимании не всегда направлена на сохранение естественного равновесия в развитии среды, так как в процессе очистки могут извлекаться и характерные для среды компоненты.

Для характеристики среды можно использовать индекс качества Iк, определяемый по следующей формуле:

Iк = åni=1 (Пi – Пoi)/ Пoi,

где, Пoi — показатель качества исследуемой среды; Пoi — показатель качества среды в естественном состоянии или 1редельно допустимое значение показателя.

Отношения показателей улучшения среды входят в формулу со знаком плюс, а отношения показателей загрязнения среды — со знаком минус.

Возможны три качественных состояния среды:

1)Iк > 0, то есть происходит самоочищение среды; искусственная очистка, если она применяется, происходит с высокой эффективностью;

2)Iк < 0, среда не справляется с происходящим загрязнением; искусственная очистка неэффективна или малоэффективна; качество среды ниже естественного уровня;

3)Iк = 0, в среде не происходит заметных качественных изменений; естественные процессы самоочищения предотвращают загрязнение; искусственная очистка обеспечивает восстановление качества среды.

Методы очистки сточных вод

Классификация примесей сточных вод по фазово-дисперсной характеристике, предложенная , позволяет произвести систематизацию примесей для последующего выбора эффективной схемы очистки.

Сущность этой классификации состоит в том, что все примеси по их отношению к дисперсионной среде разделены на четыре группы:

I — взвеси, с размером частиц более 10-1 мкм, суспензии и эмульсии, обусловливающие мутность воды: микроорганизмы и планктон;

II — коллоидно-растворенные вещества, с размером Истиц 1мкм, коллоиды и высокомолекулярные соединения, обусловливающие окисляемость и цветность воды, вирусы;

III — молекулярно-растворенные вещества, с размером частиц 1мкм, газы, растворимые в воде, органические вещества, придающие ей запахи и привкусы;

IV — вещества, диссоциирующие на ионы (электролиты), с размером частиц менее 10-3 мкм, соли, кислоты, основания, придающие воде жесткость, щелочность и минерализованность.

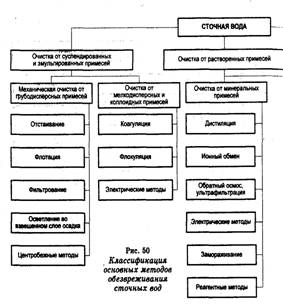

На рис. 50 приведена классификация основных методов очистки сточных вод, разработанная с учетом фазово-дисперсной характеристики.

Методы Механической очистки (отстаивание, флотация, фильтрование, осаждение в центробежном поле и др.) позволяют обычно выделить частицы крупнее 10-50 мкм.

Для очистки сточных вод от мелкодисперсных и коллоидных частиц используют физико-химические методы (коагуляция, флокуляция, электрокоагуляция).

Биологическая очистка дает возможность удалять из сточных вод разнообразные органические соединения, в том числе токсичные.

Кроме того, используют термические методы, приводящие к ликвидации сточных вод, а также методы закачки сточных вод в подземные горизонты и их захоронение.

Имея данные по расходам сточных вод, их подробную характеристику, а также требования к очищенной воде, выбирают оптимальный метод очистки с учетом технико-экономических показателей. В настоящее время наращиваются объемы оборотно-повторного водопользования в промышленности и коммунальном хозяйстве.

8.4. ПОЧВА КАК ФАКТОР СРЕДЫ ОБИТАНИЯ

Почва — это природное образование, состоящее из связанных между собой горизонтов, формирующихся в результате преобразования поверхностных слоев литосферы под действием воды, воздуха и живых организмов. Почва Стоит из твердой, жидкой (почвенный раствор), газообразной и живой (почвенная флора и фауна) частей.

Каждая почва включает минеральные, органические и органоминеральные комплексы соединений, а также почвенные растворы, почвенный воздух и почвенные микроорганизмы.

Как один из факторов окружающей среды почва и подстилающие ее горные породы (грунт) оказывают большое влияние на здоровье людей и санитарные условия жизни населения. Почве принадлежит ведущая роль в круговороте веществ в природе, обеззараживании твердых и жидких отходов. Она оказывает существенное влияние на климат, химический состав растительных продуктов и опосредованно на продукты животного происхождения.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 |