П = (n+ - n-)/(n+ + n-).

Показатель полярности может изменяться от +1 до -1. При равенстве количества ионов положительного и отрицательного знака П = 0.

Санитарно-гигиенические нормы регламентируют количество только легких ионов. В таблице 40 приведены регламентируемые показатели ионизации воздуха. Минимально необходимый и максимально допустимый уровни определяют интервал концентраций ионов во вдыхаемом воздухе названных помещений, отклонение от которого создает угрозу здоровью человека.

Таблица 40

Нормативные величины ионизации воздушной среды производственных и общественных помещений

Уровни | Число ионов в 1 см2 воздуха | Показатель полярности, П | |

n+ | n- | ||

Минимально необходимый | 400 | 600 | -0,2 |

Оптимальный | от -0,5 до 0 | ||

Максимально допустимый | 50000 | 50000 | от-0,05 до+0,05 |

Вопросы нормализации воздушной среды регламентируются различными нормативными документами.

В связи с тем что микроклимат может существенно влиять на самочувствие и работоспособность человека, необходим постоянный контроль его параметров. Для измерения температуры воздуха чаще всего применяют ртутные термометры; относительную влажность измеряют психрометрами (аспирационными, волосяными), гигрометрами; скорость воздуха — анемометрами (крыльчатыми и чашечными) и кататермометрами; интенсивность тепловых излучений — актинометрами. Непрерывный контроль и запись параметров микроклимата во времени осуществляют при помощи термографов, барографов, гигрографов или электронных психрометров.

Для санитарно-химического анализа воздуха на содержание вредных примесей применяют лабораторные, экспрессные и автоматические методы контроля. Они основаны на химических, физических, физико-химических и биохимических процессах улавливания и анализа загрязнений воздуха.

Лабораторные методы (фотометрические, хроматографические, спектроскопические и другие) обеспечивают высокую точность, но не всегда достаточно оперативны.

Экспрессные методы просты и оперативны. Например, метод, при применении которого используется газоанализатор с индикаторными трубками УГ-2.

Автоматические методы (механические, акустические, магнитные, тепловые, оптические) позволяют быстро и точно получить информацию, а приборы, настроенные на определенный уровень загазованности воздуха (газосигнализаторы), при превышении этого уровня, через систему автоматики подают сигнал на пульт управления.

Методы контроля запыленности воздуха разделяют на две группы:

а) с выделением дисперсной фазы из аэрозоля — весовой (гравиметрический), счетный (кониметрический), радиоизотопный, фотометрический;

б) без выделения дисперсной фазы из аэрозоля — фотоэлектрические, оптические, акустические, электрические.

Основными профилактическими мероприятиями, опочивающими метеорологические условия и чистоту воздуха, являются правильно организованные вентиляционные системы.

В зависимости от движущей силы различают естественную вентиляцию, когда движение воздуха обеспечивается за счет теплового или ветрового напора, и механическую (искусственную) вентиляцию, когда перемещение воздуха обеспечивается вентилятором.

Для защиты органов дыхания в необходимых случаях применяются средства индивидуальной защиты органов дыхания — СИЗОД: противогазы, респираторы, пневмокостюмы, пневмомаски.

8.3. ВОДА КАК ФАКТОР СРЕДЫ ОБИТАНИЯ

Когда ученые, исследуя другие планеты, ставят вопрос, есть ли еще где-либо в Солнечной системе жизнь, первое, на что они обращают внимание, — это вода. Без воды жизнь существовать не может. На Земле воды очень много, около 70% поверхности планеты покрыто морями и океанами, но эта вода — соленая. Все основные наземные экосистемы, включая и человеческую, зависят от наличия пресной воды, содержащей менее 0,01% солей. Ее гораздо меньше — менее 1% всего мирового запаса воды, причем растущее |человечество растрачивает и загрязняет это бесценное богатство.

Наша задача — проанализировать пресноводные ресурсы, чтобы понять, как мы их истощаем, и что можно сделать для сохранения и рационального использования воды.

Оценка запасов пресной воды в настоящее время далека от совершенства и по данным различных авторов Она расходится иногда до десяти раз. Общий объем пресной воды на планете равен 35,029 млн. км3. Однако из этого количества пресных вод, потенциально пригодных к использованию, почти 69% заключено в ледниковых покровах и в горных ледниках, а более 30% — в водоносных слоях глубоко под землей.

На долю пресных вод, содержащихся в руслах рек мира и представляющих для нас наибольший интерес, приходится всего 0,006% от общих запасов пресной воды на Земле.

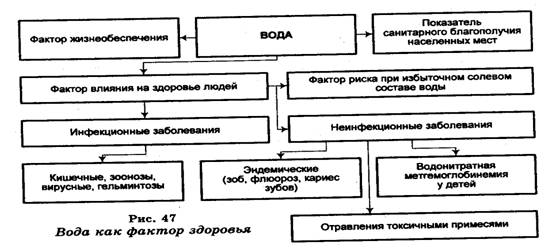

Вода является важнейшим фактором окружающей среды, который оказывает многообразное воздействие на все процессы жизнедеятельности организма, работоспособность и заболеваемость человека (рис. 47).

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ И ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВОДЫ

Вода принимает активное участие в физиологических процессах организма. Она является универсальным растворителем газообразных, жидких и твердых веществ, а также участвует в процессах окисления, промежуточного обмена, пищеварения. Растворенные в воде минеральные соли оказывают влияние на поддержание важнейших биологических констант организма — осмотического давления, кислотно-щелочного равновесия. Она является участником процессов гидролиза жиров, углеводов, гидролитического и окислительного дезаминирования аминокислот и других реакций промежуточного обмена. Вода обеспечивает тургор кожи и тканей организма.

Суточный баланс воды у человека в организме составляет около 2,5 л. Количество потребляемой воды подвержено значительным колебаниям в зависимости от климатических условий, микроклимата и интенсивности выполняемой работы.

Потеря воды в количестве 10% от массы тела приводит к нарушению обмена веществ, потеря 15-20% смертельна при температуре воздуха 30°С, а потеря 25% абсолютно смертельна.

Гигиеническое значение воды велико. Она используется для поддержания в надлежащем санитарном состоянии тела человека, предметов обихода, жилища и пр., оказывает благоприятное влияние на климатические условия, условия отдыха населения, на уровень культуры и быта.

В начале двадцатого столетия расход воды в городах составлял от 55 до 135 л на человека в сутки. Для питья, приготовления пищи, умывания и мытья посуды использовалось 20-30 л воды, для сантехнических нужд — 7-10 л, на каждую ванну — 350 л, на каждый душ — 20-30 л, для поливки садов, улиц и дворов — .1,5 л на каждый квадратный метр, для ручной пожарной трубы — 300-400 л за минуту действия. Нормой потребления воды в начале века считалось 100 л воды на человека в сутки, но если расход воды не контролировался водомерами, он мог возрасти и до 200 л.

Интересно, что самым низким — несколько меньше нормы — было потребление воды в английских городах, самым высоким — втрое выше нормы — в американских. Сегодня в России потребление воды достигает 350 л на одного человека в сутки. Это в 2-3 раза больше, чем в европейских странах (таблица 41).

Таблица 41

Показатели удельного водопользования

Удельное водопользование, л/сут. чел | Годы | ||

85 | 90 | 92 | |

Общее | 438 | 463 | 458 |

Хозяйственно-питьевые нужды населения | 196 | 230 | 253 |

Коммунально-бытовые нужды | 96 | 105 | 101 |

Нужды промышленности, транспорта, строительства | 146 | 123 | 104 |

ЗАБОЛЕВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ СОЛЕВОГО И МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ВОДЫ

Наиболее изучено влияние на организм человека общей минерализации воды. У населения, постоянно пользующегося минерализованной водой (1,5-3 г/л сухого остатка), отмечена повышенная гидрофильность тканей, задержка организмом выпитой воды, снижение диуреза на 30-60%.

Вода с повышенной минерализацией отрицательно влияет на секреторную деятельность желудка, нарушает водно-солевое равновесие в организме, хуже утоляет жажду. Могут наблюдаться массовые кишечные расстройства у людей, употребляющих воду из нового источника в период летнего отдыха. Это связано преимущественно с содержанием в питьевой воде сернокислых соединений натрия и магния (иногда даже при невысокой общей минерализации воды).

Длительное потребление маломинерализованной воды (0,8 г/л сухого остатка) нарушает водно-солевое равновесие организма, в основе которого лежит повышение выхода натрия в кровь и перераспределение воды между внеклеточной и внутриклеточной жидкостями. Нижним пределом минерализации, при котором поддерживается гомеостаз организма, является сухой остаток 100 г/л, оптимальный уровень минерализации соответствует 200-400 г/л.

До 50-х гг. XX в. содержание нитратов в воде расценивалось лишь как показатель загрязнения водоема хозяйственно-бытовыми сточными водами; в настоящее время учитывается и их токсикологическая опасность. При поступлении нитратов в организм в повышенных количествах развивается нитратная метгемоглобинемия, то есть гемическая гипоксия с соответствующими проявлениями. От количества образовавшегося метгемоглобина зависит тяжесть заболевания.

Химический состав природных вод необычайно разнообразен и зависит от характера и состава почв в данной местности. В результате создается неравномерное распределение химических веществ в почве и воде определенных географических районов. , а позднее разработали теорию «биогеохимических провинций». Биогеохимические провинции — это географические районы, где причинным фактором заболеваний является характерный минеральный состав воды, растительных и животных организмов вследствие недостатка или избытка микроэлементов в почве, а заболевания, возникающие в этих районах, подучили название геохимических эндемий или эндемических заболеваний.

На земном шаре отмечены зоны, где мочекаменная болезнь носит характер эндемии — районы Средиземноморья, Индии, Китая, Средней Азии, Закавказья, Закарпатья. Причиной этого является повышенная жесткость воды, обусловленная высоким суммарным содержанием кальция и магния.

Причиной другой эндемической патологии — флюороза — является длительное употребление воды, содержащей фтор в концентрации свыше 1,5 мг/л. Флюороз характеризуется своеобразной крапчатостью и буроватой окраской зубной эмали. При длительном 1(в течение 10-20 лет) потреблении воды с концентрацией фтора 10 мг/л и выше могут наблюдаться изменения со стороны костно-суставного аппарата: остеосклероз, костные отложения на ребрах, деформация скелета. При длительном употреблении воды, бедной солями фтора (0,5 мг/л и меньше), поражение населения кариесом зубов достигает 50% и более. Наименьшее количество фтора выявлены в воде водоисточников Беларуси, Латвии, Грузии.

ВОДА КАК ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Давно замечена связь между заболеваемостью населения и водным фактором.

Исключительно большое значение имеет водный фактор в распространении острых кишечных инфекций и инвазий. В воде водоисточников могут присутствовать сальмонеллы, шигеллы, лептоспиры, кишечная палочка, пастреллы, вибрионы, микобактерии, энтеровирусы и аденовирусы, а также цисты лямблий,

Таблица 42

Сроки выживания (в днях) микроорганизмов в воде

Микроорганизмы | Вода | |||

стерилизованная | вoдoпpo-водная | колодезная | речная | |

Кишечная палочка | 8-365 | 2-262 | - | 21-183 |

Возбудитель брюшного тифа | 6-365 | 2-93 | 1,5-107 | 4-183 |

Возбудитель паратифа Б | 39-167 | 27-97 | - | - |

Возбудитель дизентерии | 2-72 | 15-27 | - | 12-92 |

Холерный вибрион | 3-392 | 4-28 | 1-92 | 0,5-92 |

Лептоспиры | 16 | - | 7-75 | до 150 |

Возбудитель туляремии | 3-15 | до 92 | 12-60 | 7-91 |

яйца аскариды и власоглава, личинки анкилостомы, возбудители шистосамоза и др.

Природные водные объекты не являются естественной средой обитания патогенных микроорганизмов. Патогенная микрофлора, как правило, отмирает в течение определенного времени. Однако некоторые патогенные микроорганизмы могут длительно сохраняться и даже размножаться в природной воде.

Длительность выживания в воде патогенных микроорганизмов зависит от состава воды, наличия и концентрации биологического субстрата, от свойств микробных клеток (способность к спорообразованию, высокое содержание в бактериальной клетке липидов и др.), а также температуры воды, интенсивности инсоляции и др. (таблица 42).

Данные различных исследований о сроках выживания патогенных бактерий в водной среде довольно противоречивы. Из приведенных в таблице данных видно, что в экспериментальных условиях возбудители перечисленных инфекций могут сохраняться в воде несколько месяцев, что объясняется возможностью бесконкурентного существования.

Основным резервуаром патогенных микроорганизмов, кишечных вирусов и яиц гельминтов в окружающей среде являются фекалии и хозяйственно-бытовые сточные воды, где содержание вирусов может достигать 700 на 100 см3 сточных вод.

Источником заражения поверхностных водоемов могут явиться неочищенные канализационные сточные воды. Подземные источники инфицируются атмосферными и ливневыми водами, содержимым неправильно оборудованных выгребов, а также при стирке белья у колодцев и др. Эпидемическая опасность воды, используемой для питья, зависит от наличия и количества возбудителя, длительности его выживания и сохранения им вирулентности. Сочетание этих условий определяет возможность распространения кишечных инфекций водным путем в виде эпидемических вспышек и поддержания высокого уровня инфекционной заболеваемости.

Для водных эпидемий считается характерным внезапный подъем заболеваемости, сохранение его высокого уровня в течение некоторого времени, ограничение эпидемической вспышки кругом лиц, пользующихся общим источником водоснабжения, и отсутствие заболеваний среди жителей того населенного места, но пользующихся другим источником водоснабжения.

По данным ВОЗ, 80% всех инфекционных болезней в мире связано с неудовлетворительным качеством воды либо нарушением санитарно-гигиенических норм вследствие ее недостатка. Инфекционные заболевания водной этиологии регистрируются преимущественно в развивающихся странах с низким санитарным уровнем жизни. В настоящее время треть населения земного шара — около 2 млрд. человек — лишена возможности потреблять в достаточном количестве чистую пресную воду. 61% сельских жителей развивающихся стран не могут пользоваться безопасной в эпидемиологическом отношении водой и лишь 13% из них обеспечены канализацией.

ВЛИЯНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЁЯТЕЛЬЙОСТИ ЧЕЛОВЕКА НА СВОЙСТВА ПРИРОДНЫХ ВОД

В использовании человеком водных ресурсов Земли различают два направления: водопользование и водопотребление.

При водопользовании вода, как правило, не изымается из водных объектов, но качество ее может меняться. К водопользованию относится использование водных ресурсов для гидроэнергетики, судоходства, рыболовства и разведения рыбы, отдыха, туризма и спорта.

При водопотреблении вода изымается из водных объектов и либо включается в состав вырабатываемой продукции (и вместе с потерями на испарение в процессе производства входит в состав безвозвратного водопотребления), либо частично возвращается в водоем, но обычно уже значительно худшего качества.

Принципиальная разница между использованием и потреблением водных ресурсов заключается еще в том, что в первом случае можно обойтись и без них, например получать энергию за счет других видов природных ресурсов (атомная, солнечная), воду же, расходуемую для питьевых, хозяйственно-бытовых нужд, никаким другим минеральным ресурсом заменить нельзя.

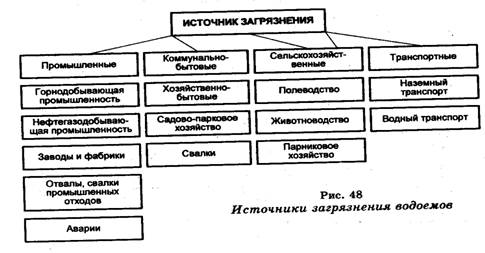

В результате водопотребления образуются сточные воды (рис. 48).

Сточная вода — это вода, где загрязнение изменяет первоначальный химический состав воды или ее физические свойства. К сточным относят также загрязненные воды атмосферных осадков и воду от поливки улиц. Сточные воды делятся на бытовые, производственные и ливневые. Они отличаются друг от друга своим происхождением, составом и биологической активностью.

Бытовые сточные воды образуются в результате практической деятельности и жизнедеятельности людей. Концентрацию загрязняющих веществ бытовых сточных вод определяют исходя из удельного водоотведения на одного жителя:

S = 1000 a/q,

где S — концентрация загрязняющего вещества, мг/л; а — количество загрязнений, приходящееся на одного жителя, г/сут; q — норма водоотведения на одного жителя, л/сут.

Состав производственных сточных вод зависит от характера производственного процесса и отличается большим разнообразием.

В зависимости от состава примесей и специфичности их действия на водные объекты сточные воды могут быть разделены на следующие группы:

1) Воды, содержащие неорганические примеси со специфическими токсичными свойствами. Сюда входят стоки металлургии, гальванических цехов и др. Они могут вызвать изменение рН воды водоемов. Соли тяжелых ^металлов являются токсичными по отношению к водным организмам.

2) Воды, в которых неорганические примеси не обладают токсичным действием. К этой группе относятся Щеточные воды рудообогатительных фабрик, цементных заводов и др. Примеси такого типа находятся во взвешенном состоянии. Для водоема особой опасности эти воды не представляют.

3) Воды, содержащие нетоксичные органические вещества. Сюда входят сточные воды предприятий пищевой промышленности. При попадании их в водоем возрастает окисляемость, БПК, снижается концентрация растворенного кислорода.

Таблица 43

Приоритетные загрязнители по отраслям промышленности

Отрасль | Преобладающий вид загрязнений |

Целлюлозно-бумажная, деревообрабатывающая, лесная промышленность | Серная кислота, лигнин, смолистые и жирные вещества, другие органические вещества |

Нефтеперерабатывающая, нефтепереработка | Нефтепродукты, СПАВ, фенол, аммонийные соли, серная кислота |

Машиностроительная, металлообработка | Соединения металлов, взвешенные вещества, фтор, роданиды, цианиды, аммонийные соли, флотореагенты |

Химическая, нефтехимическая | Фенол, нефтепродукты, СПАВ, полициклические, ароматические соединения, углеводы, неорганические соединения |

Горнодобывающая, угольная | Флотореагенты, неорганические соединения, фенол, взвешенные вещества |

Легкая, текстильная, пищевая | СПАВ, нефтепродукты, органические красители, другие органические вещества |

4) Воды, содержащие органические вещества со специфическими токсичными свойствами. К этой группе относятся сточные воды предприятий органического синтеза, нефтеперерабатывающих предприятий и др.

Набор веществ (таблица 43), попадающих в поверхностные воды со сточными водами различных регионов, весьма разнообразен и зависит от многих факторов: типа промышленности, ее производительности, качества и количества очистных сооружений, климатических условий.

Степень загрязнения дождевых вод зависит от многих факторов, в том числе от общей санитарной обстановки населенного пункта. Принятая технология сухой обработки улиц не обеспечивает полного удаления загрязнений. Мусор с проезжей части дорог содержит значительное количество органики, биогенов, нефтепродуктов, солей тяжелых металлов.

Качество и состав поверхностного стока городской территории зависят от целого ряда трудно учитываемых и трудно прогнозируемых факторов. Большое разнообразие местных условий делает практически невозможным получение усредненных показателей качества поверхностного стока в целом (таблица 44). Как видно из таблицы, в системе дождевой канализации должна быть обеспечена очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий. Очистке подлежит не менее 70% годового стока для селитебных территорий и площадок предприятий.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВОДЫ

Природные и сточные воды представляют собой сложные системы, основу которых составляет химическое соединение, имеющее простую формулу Н2О.

Примеси в природных и сточных водах могут быть во взвешенном, коллоидном или растворенном состояниях, причем количество отдельных примесей в воде определяет свойства. Примеси во взвешенном состоянии представляют собой нерастворимые в воде суспензии и эмульсии.

Таблица 44

Степень загрязнения поверхностных вод с некоторых характерных территорий

Характерные территории | Концентрация загрязняющих веществ в водах, мг/л | |||||

Взвешенные вещества | Эфирорастворимые вещества | |||||

дождевых | талых | моечных | дождевых | талых | моечных | |

Жилые кварталы и микрорайоны | 250 | 3500 | 200 | 35 | 40 | 75 |

Территории промышленных предприятий и сооружений с повышенной загрязненностью, расположенные в населенном пункте | 2500 | 4500 | 2000 | 250 | 70 | 150 |

Площади и улицы, с которых уборка осуществляется машинами с пневматическим забором мусора в кузов | 200 | 2500 | 20 | 30 | 45 | 75 |

Автомагистрали с интенсивным движением грузового транспорта | 1300 | 2700 | 1300 | 60 | 65 | 100 |

Примеси в коллоидном состоянии представляют собой гидрофобные и гидрофильные органические и минеральные коллоидные частицы. Коллоидные частицы могут быть природного и антропогенного происхождения, как, например, нерастворимые формы гумусовых веществ, вирусы и др., которые по своим размерам близки к коллоидным примесям.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 |