ВЛИЯНИЕ МУЛЬЧИРОВАНИЯ ПОЧВЫ НА СУММАРНОЕ ИСПАРЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОЛЕЙ В ЛЕСОСТЕПНОЙ И СТЕПНОЙ ЗОНАХ

Институт водных проблем РАН, Москва, Россия

Сочетание обилия света и тепла с высоким плодородием почв способствовало превращению южных регионов России в агроландшафт. В то же время эти регионы отличаются недостаточным и неустойчивым увлажнением [1], что привело к широкому распространению орошения. Результатом активной хозяйственной деятельности человека в этих регионах стало развитие локального переувлажнения земель и часто сопутствующее ему засоление, что явилось причиной деградации высокопродуктивных черноземов и вывода земель из сельскохозяйственного оборота. В последнее время в сельскохозяйственном производстве растет интерес к природоохранной агротехнике, связанной с минимальным воздействием человека на окружающую среду [2]. Естественные экосистемы имеют на поверхности почвы слой войлока и подстилку из отмершей растительной массы, что позволяет им оптимально использовать ресурсы биосферы. Используя технологию прямого посева и минимальной обработки почвы [3], одним из звеньев которой является мульчирование почвы, можно привести агроэкосистему к более естественному виду.

Применение мульчирования почвы способствует значительному снижению испарения воды почвой и увеличению транспирации, в результате чего повышается водообеспеченность посевов [4]. Если в условиях естественного увлажнения в лесостепной и степной зонах доля транспирации в суммарном испарении полей яровой пшеницы составляет 30-40% [5], то при мульчировании почвы соломой ее (транспирации) доля может составить более 60% [4]. Однако при этом остается открытым вопрос – изменяется ли сама величина суммарного испарения при мульчировании почвы или происходит только лишь изменение структуры суммарного испарения. Этот вопрос в настоящее время является весьма актуальным, так как снижение суммарного испарения при мульчировании почвы может привести к изменению структуры гидрологического цикла – к накоплению запасов воды в почве, что весьма нежелательно в условиях современного гидроморфизма [6]. Задачей настоящей работы является оценка влияния мульчирования почвы на суммарное испарение полей яровой пшеницы в лесостепной и степной зонах. В основе решения поставленной задачи лежит численный эксперимент, который сводится к расчету суммарного испарения в условиях применения традиционной агротехники и при применении мульчирования. Используемый в настоящей работе подход к расчету суммарного испарения позволяет учитывать количественные потребности сельскохозяйственных культур в воде в течение их роста и развития и естественные закономерности формирования почвенно-гидрологических условий.

Суммарное испарение в общем случае включает в себя транспирацию и испарение воды почвой [7, 8]

(1)

(1)

где ![]() - суммарное испарение;

- суммарное испарение; ![]() - испарение воды почвой;

- испарение воды почвой; ![]() - транспирация.

- транспирация.

Для расчета испарения воды почвой используется эмпирическая формула [9]

(2)

(2)

(3)

(3)

(4)

(4)

(5)

(5)

,

,  , (6)

, (6)

(7)

(7)

где ![]() - потенциальное испарение воды почвой (испарение со смоченной поверхности почвы);

- потенциальное испарение воды почвой (испарение со смоченной поверхности почвы); ![]() - эмпирический параметр, зависящий от водно-физических свойств почвы;

- эмпирический параметр, зависящий от водно-физических свойств почвы; ![]() - продуктивные запасы воды в расчетном слое почвы;

- продуктивные запасы воды в расчетном слое почвы; ![]() - осадки;

- осадки; ![]() и

и ![]() - функции температуры воздуха;

- функции температуры воздуха; ![]() - функция относительной площади листьев;

- функция относительной площади листьев; ![]() - функция скорости ветра;

- функция скорости ветра; ![]() - дефицит влажности воздуха;

- дефицит влажности воздуха; ![]() - радиационный баланс;

- радиационный баланс; ![]() - коэффициент, зависящий от географической широты и времени года;

- коэффициент, зависящий от географической широты и времени года; ![]() - относительная площадь листьев;

- относительная площадь листьев; ![]() - поток тепла в почву;

- поток тепла в почву; ![]() - скорость ветра на высоте 2 м;

- скорость ветра на высоте 2 м; ![]() - производная насыщающей упругости водяного пара от температуры воздуха;

- производная насыщающей упругости водяного пара от температуры воздуха; ![]() - температура воздуха.

- температура воздуха.

Величина транспирации определяется

(8)

(8)

(9)

(9)

![]() ,

, ![]() (10)

(10)

![]() ,

,  (11)

(11)

где ![]() - потенциальная транспирация (транспирация при оптимальном водоснабжении растений);

- потенциальная транспирация (транспирация при оптимальном водоснабжении растений); ![]() - критические продуктивные запасы воды в почве;

- критические продуктивные запасы воды в почве; ![]() и

и ![]() - функции скорости ветра;

- функции скорости ветра; ![]() и

и ![]() - функции относительной площади листьев;

- функции относительной площади листьев; ![]() и

и ![]() – коэффициенты, определяемые на основе полевых экспериментальных исследований.

– коэффициенты, определяемые на основе полевых экспериментальных исследований.

Критические продуктивные запасы воды в почве описываются зависимостью

![]() (12)

(12)

![]() (13)

(13)

где ![]() - испаряемость.

- испаряемость.

Запасы воды в почве определяются по формуле [9]

(14)

(14)

где ![]() и

и ![]() - продуктивные запасы воды в почве в начале и конце расчетного интервала времени соответственно;

- продуктивные запасы воды в почве в начале и конце расчетного интервала времени соответственно; ![]() - интервал времени, сут.

- интервал времени, сут.

В случае, когда продуктивные запасы воды в почве выше или равны их критическим значениям ![]() , определяемым согласно (12) и (13),

, определяемым согласно (12) и (13), ![]() и

и ![]() определяются по соотношениям

определяются по соотношениям

(15)

(15)

(16)

(16)

Если продуктивные запасы воды в почве опускаются ниже критических значений  , то

, то ![]() и

и ![]() принимают вид

принимают вид

(17)

(17)

(18)

(18)

Расчет проводится с декадным временным шагом и охватывает безморозный период (период от полного схода снежного покрова весной до наступления отрицательных температур воздуха осенью). Вначале рассчитываются запасы воды в почве, а затем испарение воды почвой и транспирация. Подробная оценка точности описанной схемы расчета приводится в [8].

При применении мульчирования почвы сохраняется схема расчета суммарного испарения, приведенная выше. Различия заключаются лишь в использовании других зависимостей, описывающих испарение воды почвой. В основе оценки испарения воды почвой при наличии мульчи лежит формула, описывающая испарение через просохший слой почвы [7], которая для условия мульчирования записывается [10]

(19)

(19)

где ![]() - испарение воды почвой при наличии мульчи;

- испарение воды почвой при наличии мульчи; ![]() - параметр, зависящий от величины коэффициента диффузии водяного пара в слое мульчи и от ее теплопроводности;

- параметр, зависящий от величины коэффициента диффузии водяного пара в слое мульчи и от ее теплопроводности; ![]() - толщина слоя мульчи.

- толщина слоя мульчи.

При этом необходимо учитывать, что после выпадения каждого дождя сама мульча также задерживает некоторое количество осадков. Исходя из этого рассматриваются две стадии испарения поды почвой при наличии мульчи. Первая стадия – это испарение за счет просыхания мульчи, и вторая – испарение воды почвой через слой мульчи.

Первая стадия – это испарение осадков, задержанных мульчей – описывается формулой [10]

; (20)

; (20)

где ![]() - испарение осадков, задержанных мульчей;

- испарение осадков, задержанных мульчей; ![]() - параметр, зависящий от водоудерживающей способности мульчи.

- параметр, зависящий от водоудерживающей способности мульчи.

После полного просыхания слоя мульчи через него происходит испарение воды почвой согласно (19). Общая сумма испарения складывается из величины испарения осадков, задержанных слоем мульчи, и испарения воды почвой через нее.

Отсчет времени начинается с момента прекращения дождя, а величина отрезка времени, для которого проводится расчет, находится путем деления общей продолжительности расчетного интервала времени на число дождей в нем. По практическим соображениям при расчете испарения воды почвой при наличии мульчи удобно использовать месячные суммы осадков и данные о числе дней с осадками по градациям ![]() 0.1, 0.5, 1.0, 5.0, 10.0, 20.0, и 30.0 мм. В этом случае результатом расчетов являются месячные значения испарения воды почвой; декадные величины определяются из месячных пропорционально декадным значениям

0.1, 0.5, 1.0, 5.0, 10.0, 20.0, и 30.0 мм. В этом случае результатом расчетов являются месячные значения испарения воды почвой; декадные величины определяются из месячных пропорционально декадным значениям ![]() . При применении соломенной мульчи (как наиболее привлекательной с экологической точки зрения), согласно численным экспериментам [11, 12], заметное влияние на испарение воды почвой толщина ее слоя оказывает лишь в пределах первых 4-5 см. Таким образом, слой соломенной мульчи в 5 см (соответствующий массе 10 т/га) является оптимальным, приводящим практически к максимально возможному снижению испарения воды почвой.

. При применении соломенной мульчи (как наиболее привлекательной с экологической точки зрения), согласно численным экспериментам [11, 12], заметное влияние на испарение воды почвой толщина ее слоя оказывает лишь в пределах первых 4-5 см. Таким образом, слой соломенной мульчи в 5 см (соответствующий массе 10 т/га) является оптимальным, приводящим практически к максимально возможному снижению испарения воды почвой.

Техника расчетов суммарного испарения и запасов воды в почве при наличии мульчи сводится к следующему. Испарение воды почвой ![]() , как было показано выше, определяется независимо по осадкам и потенциальному испарению воды почвой

, как было показано выше, определяется независимо по осадкам и потенциальному испарению воды почвой ![]() , определяемому по зависимости (3). Величина транспирации

, определяемому по зависимости (3). Величина транспирации ![]() определяется по зависимости, аналогичной (8), которая при мульчировании приобретает вид

определяется по зависимости, аналогичной (8), которая при мульчировании приобретает вид

(21)

(21)

где ![]() - потенциальная транспирация при мульчировании почвы.

- потенциальная транспирация при мульчировании почвы.

Величина ![]() определяется по зависимости, аналогичной (9), которую для случая мульчирования записывается в виде

определяется по зависимости, аналогичной (9), которую для случая мульчирования записывается в виде

(22)

(22)

Запасы воды в почве в случае ее достаточного увлажнения  определяются по балансовому соотношению

определяются по балансовому соотношению

(23)

(23)

где ![]() - интервал времени, сут.

- интервал времени, сут.

Когда влажность почвы опускается ниже критического значения  запасы воды в почве определяются по формуле (14) при

запасы воды в почве определяются по формуле (14) при

(24)

(24)

(25)

(25)

Расчет суммарного испарения, как и в случае применения традиционной агротехники, проводится с декадным временным шагом и охватывает безморозный период.

В основе расчетов суммарного испарения лежат материалы стандартных наблюдений агрометеорологических и актинометрических станций. Относительная площадь листьев определяется согласно [13]. В условиях традиционной агротехники (при отсутствии мульчирующего покрытия) за начальные запасы воды в почве, с которых начинается расчет, во всех случаях принимаются их первые измеренные на агрометеорологических станциях значения. При наличии мульчи выбор начальных запасов воды в почве, с которых начинается расчет, имеет некоторые особенности.

При расчете по средним многолетним значениям метеорологических элементов выбор начальных запасов воды в почве ![]() , которые наблюдаются в первую декаду после полного схода снежного покрова весной и с которых начинается расчет, должен отвечать условию, при котором весеннее пополнение запасов воды в почве сохраняет такое же значение, как и в условиях традиционной агротехники. При расчете за ряд лет в первый год за начальные запасы воды в почве

, которые наблюдаются в первую декаду после полного схода снежного покрова весной и с которых начинается расчет, должен отвечать условию, при котором весеннее пополнение запасов воды в почве сохраняет такое же значение, как и в условиях традиционной агротехники. При расчете за ряд лет в первый год за начальные запасы воды в почве ![]() принимается их первые измеренные значения. Для определения начальных запасов воды в почве следующего года к полученной величине конечных запасов воды в почве

принимается их первые измеренные значения. Для определения начальных запасов воды в почве следующего года к полученной величине конечных запасов воды в почве ![]() , которые наблюдаются в последнюю декаду с положительной температурой воздуха осенью предыдущего года, прибавляется величина весеннего пополнения воды в почве, которое наблюдается в условиях естественного увлажнения

, которые наблюдаются в последнюю декаду с положительной температурой воздуха осенью предыдущего года, прибавляется величина весеннего пополнения воды в почве, которое наблюдается в условиях естественного увлажнения

(26)

(26)

где ![]() - начальные (весенние) запасы воды в почве текущего года;

- начальные (весенние) запасы воды в почве текущего года; ![]() - конечные (осенние) запасы воды в почве предыдущего года;

- конечные (осенние) запасы воды в почве предыдущего года; ![]() - весеннее пополнение запасов воды в почве при использовании традиционной агротехники. При определении начальных запасов воды в почве, с которых начинается расчет, должно выполняться условие

- весеннее пополнение запасов воды в почве при использовании традиционной агротехники. При определении начальных запасов воды в почве, с которых начинается расчет, должно выполняться условие ![]() , где

, где ![]() - наименьшая влагоемкость.

- наименьшая влагоемкость.

Основные параметры схемы расчета суммарного испарения универсальны, то есть могут быть использованы для расчетов в разных физико-географических зонах. Используя эту схему можно также оценить полные запасы воды в почве, включающие как продуктивную составляющую запасов воды в почве (полезную для растений воду), так и недоступную для растений воду (связанную воду). При детальном исследовании формирования водного баланса корнеобитаемого слоя почвы при мульчировании можно использовать модификацию описанной выше схемы [11], которая более полно описывает физические процессы, происходящие в слое мульчи и в почве под мульчей в безморозный период. А для оценки влияния соломенной мульчи на величину пополнения запасов воды в почве весной – комплекс моделей формирования почвенных вод в зимне-весенний период, предложенный в работе [14].

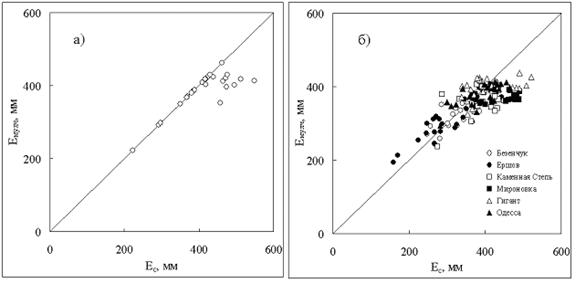

Используя приведенные выше зависимости выполнены расчеты средних многолетних величин суммарного испарении полей яровой пшеницы по материалам 26 агрометеорологических станций, для шести из которых (Безенчук, Ершов, Каменная Степь, Мироновка, Гигант и Одесса) проведены расчеты суммарного испарения за отдельные годы. Расчеты выполнены в двух вариантах: при отсутствии мульчирующего покрытия и при наличии слоя соломенной мульчи в 5 см.

Рис. 1: График связи между (а) средними многолетними и (б) по отдельным годам величинами суммарного испарения полей яровой пшеницы при традиционной агротехнике ![]() и при мульчировании почвы

и при мульчировании почвы ![]()

На рис. 1-а представлен график связи между средними многолетними величинами суммарного испарения полей яровой пшеницы за безморозный период для условий традиционной агротехники ![]() и при мульчировании почвы

и при мульчировании почвы ![]() . Точки на графике лежат или на прямой, проведенной из начала координат под углом 45О, или ниже нее. Это свидетельствует о том, что величина суммарного испарения за безморозный период при мульчировании почвы или сохраняет свое первоначальное значение, или же уменьшается по сравнению с суммарным испарением в условиях традиционной агротехники. То есть для средних многолетних условий можно записать

. Точки на графике лежат или на прямой, проведенной из начала координат под углом 45О, или ниже нее. Это свидетельствует о том, что величина суммарного испарения за безморозный период при мульчировании почвы или сохраняет свое первоначальное значение, или же уменьшается по сравнению с суммарным испарением в условиях традиционной агротехники. То есть для средних многолетних условий можно записать ![]() .

.

На рис. 2 представлена карта пространственного распределения средних многолетних величин отношений ![]() . Для засушливой части исследуемой территории характерно равенство

. Для засушливой части исследуемой территории характерно равенство  , а для более влажных регионов -

, а для более влажных регионов - ![]() . В среднем же при мульчировании почвы величина отношения

. В среднем же при мульчировании почвы величина отношения  на территории лесостепной и степной зон может составить 0,94, то есть суммарное испарение при мульчировании почвы может уменьшиться на 6%. Если рассматривать конкретные станции, то в среднем многолетнем разрезе уменьшение суммарного испарения за безморозный период может доходить до 23-25% (Владимир-Волынский и Краснодар), что в абсолютных величинах составляет 105 и 135 мм соответственно.

на территории лесостепной и степной зон может составить 0,94, то есть суммарное испарение при мульчировании почвы может уменьшиться на 6%. Если рассматривать конкретные станции, то в среднем многолетнем разрезе уменьшение суммарного испарения за безморозный период может доходить до 23-25% (Владимир-Волынский и Краснодар), что в абсолютных величинах составляет 105 и 135 мм соответственно.

Рис. 2: Карта средних многолетних отношений ![]() . Темными кружками показаны случаи, когда

. Темными кружками показаны случаи, когда  . Точечной линией показаны границы лесостепной и степной зон по [15, 16]

. Точечной линией показаны границы лесостепной и степной зон по [15, 16]

Представление о том, как за отдельные годы соотносятся величины суммарного испарения при традиционной агротехнике и при мульчировании почвы дают хронологические графики, показанные на рис. 3. На них можно проследить, что в отдельные годы мульчирование приводит к снижению суммарного испарения, а в последующие накопленная в почве вода может привести к его увеличению (за счет увеличения транспирации). Это характерно, в основном, для засушливых станций Безенчук и Ершов. В Каменной Степи и Мироновке в большей части случаев испарение при наличии мульчи заметно ниже. Наглядное представление об этом дает график, представленный на рис. 2-б. За исследуемый ряд лет максимальная величина уменьшения суммарного испарения при мульчировании составила от 53 мм (Безенчук) до 124 мм (Мироновка).

Анализ полученных результатов показал, что для станций Безенчук и Ершов средние величины суммарного испарения при использовании традиционной агротехники ![]() и при мульчировании почвы

и при мульчировании почвы ![]() практически одни и те же. Величина расхождений между ними находится в пределах точности метода расчета. В среднем на 3-4% (8-11 мм) уменьшается величина суммарного испарения при мульчировании почвы на станциях Гигант и Одесса. Наибольшего снижения суммарного испарения при мульчировании почвы можно ожидать в Каменной Степи (на 7% или 25 мм) и в Мироновке (на 14% или 82 мм). Заметно уменьшаются средние квадратичные отклонения величин суммарного испарения при мульчировании почвы и находятся в пределах от 14 мм (Мироновка) до 51 мм (Ершов). В условиях применения традиционной агротехники диапазон изменения величин среднего квадратичного отклонения 56-78 мм. Что касается коэффициента вариации величин суммарного испарения при мульчировании почвы, то он также значительно ниже чем в условиях применения традиционной агротехники и составляет от 0,04 в Мироновке до 0,17 в Ершове.

практически одни и те же. Величина расхождений между ними находится в пределах точности метода расчета. В среднем на 3-4% (8-11 мм) уменьшается величина суммарного испарения при мульчировании почвы на станциях Гигант и Одесса. Наибольшего снижения суммарного испарения при мульчировании почвы можно ожидать в Каменной Степи (на 7% или 25 мм) и в Мироновке (на 14% или 82 мм). Заметно уменьшаются средние квадратичные отклонения величин суммарного испарения при мульчировании почвы и находятся в пределах от 14 мм (Мироновка) до 51 мм (Ершов). В условиях применения традиционной агротехники диапазон изменения величин среднего квадратичного отклонения 56-78 мм. Что касается коэффициента вариации величин суммарного испарения при мульчировании почвы, то он также значительно ниже чем в условиях применения традиционной агротехники и составляет от 0,04 в Мироновке до 0,17 в Ершове.

Рис. 3: Динамика изменения суммарного испарения полей яровой пшеницы за безморозный период при традиционной агротехнике ![]() (светлые кружки) и при мульчировании почвы

(светлые кружки) и при мульчировании почвы ![]() (темные кружки)

(темные кружки)

Приведенные данные свидетельствуют о том, что если в засушливых регионах исследуемой территории величина суммарного испарении при мульчировании почвы не изменяется ![]() , а изменяется лишь соотношение между транспирацией и испарением воды почвой, то в более увлажненных регионах наряду с изменением этого соотношения имеет место уменьшение суммарного испарения при мульчировании почвы

, а изменяется лишь соотношение между транспирацией и испарением воды почвой, то в более увлажненных регионах наряду с изменением этого соотношения имеет место уменьшение суммарного испарения при мульчировании почвы ![]() , что может привести к определенному нарушению естественной структуры гидрологического цикла.

, что может привести к определенному нарушению естественной структуры гидрологического цикла.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1] (2001). Исследование естественной водообеспеченности посевов в лесостепной и степной зонах // Метеорология и гидрология. № 11. С. 79-89.

[2] Сельскохозяйственные экосистемы (1987). М.: ВО Агропромиздат. 224 с.

[3] (1985). Прямой посев и минимальная обработка почвы. М.: Агропромиздат. 208 с.

[4] Shumova N. A. (1997). Generalize estimates of the effectiveness of the agrohydrological methods of the soil water management. Proceedings of the conference of management of landscapes disturbed by channel incision. Oxford Campus. The University of Mississippi, May 19-22. Рp. 433-438.

[5] Shumova N. A. (2000). Approach and evaluation of soil water resources in an arid region of the European steppe zone territory // Journal of Hydrology and Hydromechanics. Vol. 48. № 6. Pр. 381-398.

[6] , (2007). Современный гидроморфизм: процессы, формы, проявления, признаки // Аридные экосистемы. Т.13. № 33-34. С. 70-82.

[7] БудаговскийА. И. (1964). Испарение почвенной влаги. М.: Наука. 242 с.

[8] (2003). Оценка точности модели для расчета динамики запасов воды в почве // Метеорология и гидрология. № 10. С. 124-133.

[9] , (1976). Методы анализа структуры суммарного испарения и оценки эффективности его регулирования // Водные ресурсы. № 6. С. 83-98.

[10] , (1991). Пути повышения эффективности использования ресурсов почвенных вод // Водные ресурсы. № 1. С. 131-142.

[11] , (2000). Методика оценки влияния мульчирования почвы растительными остатками на формирование водного режима агроэкосистем // Почвоведение. № 11. С. .

[12] , (2003). Воздействие мульчирования на водообеспеченность и урожайность яровой пшеницы в центральных и южных регионах Русской равнины // Почвоведение. № 11. С. .

[13] (1994). Относительная площадь листьев в расчетах суммарного испарения посевов яровой пшеницы // Водные ресурсы. Т. 21. № 6. С. 697-703.

[14] (1993). Формирование режима и ресурсов почвенных вод в зимне-весенний период. М.: Физматлит. 160 с.

[15] (1947). Географические зоны Советского Союза. М.: Географгиз. 397 с.

[16] (1952). Географические зоны Советского Союза. Т. 2. М.: Географгиз. 510 с.