6.55. Подбор значений коэффициентов неравномерности после регулирования ![]() , объемов регулирующего резервуара

, объемов регулирующего резервуара ![]() следует выполнять по соотношениям:

следует выполнять по соотношениям:

; (26)

; (26)

![]() , (27)

, (27)

где ![]() - общий коэффициент неравномерности поступления сточных вод;

- общий коэффициент неравномерности поступления сточных вод;

![]() - среднечасовой расход сточных вод.

- среднечасовой расход сточных вод.

Зависимость между ![]() и

и ![]() допускается принимать по табл. 29.

допускается принимать по табл. 29.

Таблица 29

#G0![]()

1

0,95

0,9

0,85

0,8

0,75

0,67

0,65

![]()

0

0,24

0,5

0,9

1,5

2,15

3,3

4,4

6.56. При необходимости усреднения расхода и концентрации сточных вод объем усреднителя и концентрацию загрязняющих веществ необходимо определять пошаговым расчетом.

Приращения объема водной массы ![]() , м

, м![]() , и концентрации

, и концентрации ![]() , г/м, на текущем шаге расчета следует определять по формулам:

, г/м, на текущем шаге расчета следует определять по формулам:

![]() ; (28)

; (28)

, (29)

, (29)

где ![]() - расходы сточных вод и концентрации загрязняющих веществ на предыдущем шаге расчета;

- расходы сточных вод и концентрации загрязняющих веществ на предыдущем шаге расчета;

![]() - объем усреднителя в момент расчета, м

- объем усреднителя в момент расчета, м![]() .

.

Отстойники

6.57. Тип отстойника (вертикальный, радиальный, с вращающимся сборно-распределительным устройством, горизонтальный, двухъярусный и др.) необходимо выбирать с учетом принятой технологической схемы очистки сточных вод и обработки их осадка, производительности сооружений, очередности строительства, числа эксплуатируемых единиц, конфигурации и рельефа площадки, геологических условий, уровня грунтовых вод и т. п.

6.58. Число отстойников следует принимать: первичных - не менее двух, вторичных - не менее трех при условии, что все отстойники являются рабочими. При минимальном числе их расчетный объем необходимо увеличивать в 1,2-1,3 раза.

6.59. Расчет отстойников, кроме вторичных после биологической очистки, надлежит производить по кинетике выпадения взвешенных веществ с учетом необходимого эффекта осветления.

Желоба двухъярусных отстойников следует рассчитывать из условия продолжительности отстаивания 1,5 ч.

Расчет вторичных отстойников надлежит производить согласно пп. 6.160-6.163.

6.60. Расчетное значение гидравлической крупности ![]() , мм/с, необходимо определять по кривым кинетики отстаивания

, мм/с, необходимо определять по кривым кинетики отстаивания  , получаемым экспериментально, с приведением полученной в лабораторных условиях величины к высоте слоя, равной глубине проточной части отстойника, по формуле

, получаемым экспериментально, с приведением полученной в лабораторных условиях величины к высоте слоя, равной глубине проточной части отстойника, по формуле

, (30)

, (30)

где ![]() - глубина проточной части в отстойнике, м;

- глубина проточной части в отстойнике, м;

![]() - коэффициент использования объема проточной части отстойника;

- коэффициент использования объема проточной части отстойника;

![]() - продолжительность отстаивания, с, соответствующая заданному эффекту очистки и полученная в лабораторном цилиндре в слое

- продолжительность отстаивания, с, соответствующая заданному эффекту очистки и полученная в лабораторном цилиндре в слое ![]() ; для городских сточных вод данную величину допускается принимать по табл. 30;

; для городских сточных вод данную величину допускается принимать по табл. 30;

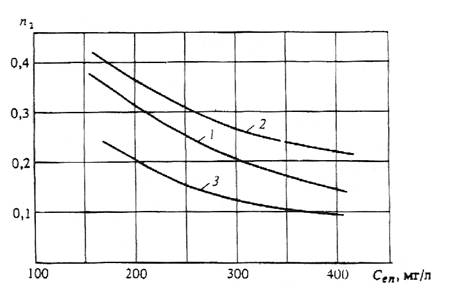

![]() - показатель степени, зависящий от агломерации взвеси в процессе осаждения; для городских сточных вод следует определять по черт. 2.

- показатель степени, зависящий от агломерации взвеси в процессе осаждения; для городских сточных вод следует определять по черт. 2.

Примечания: 1. Расчет отстойников для сточных вод, содержащих загрязняющие вещества легче воды (нефтепродукты, масла, жиры и т. п.), следует выполнять с учетом гидравлической крупности всплывающих частиц.

2. При наличии в воде частиц тяжелей и легче воды за расчетную надлежит принимать меньшую гидравлическую крупность.

3. В случае, когда температура сточной воды в производственных условиях отличается от температуры воды, при которой определялась кинетика отстаивания, необходимо вводить поправку

#G1

#G0![]() , (31)

, (31)

где  - вязкость воды при соответствующих температурах в лабораторных и производственных условиях;

- вязкость воды при соответствующих температурах в лабораторных и производственных условиях;

![]() - гидравлическая крупность частиц, полученная по формуле (30), мм/с.

- гидравлическая крупность частиц, полученная по формуле (30), мм/с.

Таблица 30

#G0Эффект осветления, %

Продолжительность отстаивания

![]() , с, в слое

, с, в слое

![]() мм при концентрации взвешенных веществ, мг/л

мм при концентрации взвешенных веществ, мг/л

200

300

400

20

600

540

480

30

960

900

840

40

1440

1200

1080

50

2160

1800

1500

60

7200

3600

2700

70

-

-

7200

Черт. 2. Зависимость показателя степени ![]() от исходной концентрации взвешенных веществ

от исходной концентрации взвешенных веществ

в городских сточных водах при эффекте отстаивания

![]()

![]()

6.61. Основные расчетные параметры отстойников надлежит определять по табл. 31.

Таблица 31

#G0Отстойник

Коэффициент использования объема ![]()

Рабочая глубина отстойной части

![]() , м

, м

Ширина

![]() , м

, м

Скорость рабочего потока

![]() , мм/с

, мм/с

Уклон днища к иловому приямку

Горизонтальный

0,5

1,5-4

![]()

5-10

0,005-0,05

Радиальный

0,45

1,5-5

-

5-10

0,005-0,05

Вертикальный

0,35

2,7-3,8

-

-

-

С вращающимся сборно- распределительным устройством

0,85

0,8-1,2

-

-

0,05

С нисходяще - восходящим потоком

0,65

2,7-3,8

-

![]()

-

С тонкослойными блоками:

противоточная (прямоточная) схема работы

0,5-0,7

0,025-0,2

2-6

-

-

перекрестная схема работы

0,8

0,025-0,2

1,5

-

0,005

Примечания: 1. Коэффициент ![]() определяет гидравлическую эффективность отстойника и зависит от конструкции водораспределительных и водосборных устройств; указывается организацией-разработчиком.

определяет гидравлическую эффективность отстойника и зависит от конструкции водораспределительных и водосборных устройств; указывается организацией-разработчиком.

2. Величину турбулентной составляющей ![]() , мм/с, в зависимости от скорости рабочего потока

, мм/с, в зависимости от скорости рабочего потока ![]() , мм/с, надлежит определять по табл. 32.

, мм/с, надлежит определять по табл. 32.

Таблица 32

#G0 ![]() , мм/с

, мм/с

5

10

15

![]() , мм/с

, мм/с

0

0,05

0,1

6.62. Производительность одного отстойника ![]() , м

, м![]() /ч, следует определять исходя из заданных геометрических размеров сооружения и требуемого эффекта осветления сточных вод по формулам:

/ч, следует определять исходя из заданных геометрических размеров сооружения и требуемого эффекта осветления сточных вод по формулам:

а) для горизонтальных отстойников

![]() ; (32)

; (32)

б) для отстойников радиальных, вертикальных и с вращающимся сборно-распределительным устройством

![]() ; (33)

; (33)

в) для отстойников с нисходяще-восходящим потоком

![]() ; (34)

; (34)

г) для отстойников с тонкослойными блоками при перекрестной схеме работы

![]() ; (35)

; (35)

д) то же, при противоточной схеме

![]() , (36)

, (36)

где ![]() - коэффициент использования объема, принимаемый по табл. 31;

- коэффициент использования объема, принимаемый по табл. 31;

![]() - длина секции, отделения, м;

- длина секции, отделения, м;

![]() - длина тонкослойного блока (модуля), м;

- длина тонкослойного блока (модуля), м;

![]() - ширина секции, отделения, м;

- ширина секции, отделения, м;

![]() - ширина тонкослойного блока, м;

- ширина тонкослойного блока, м;

![]() - диаметр отстойника, м;

- диаметр отстойника, м;

![]() - диаметр впускного устройства, м;

- диаметр впускного устройства, м;

![]() - гидравлическая крупность задерживаемых частиц, мм/с, определяемая по формуле (30);

- гидравлическая крупность задерживаемых частиц, мм/с, определяемая по формуле (30);

![]() - турбулентная составляющая, мм/с, принимаемая по табл. 32 в зависимости от скорости потока в отстойнике

- турбулентная составляющая, мм/с, принимаемая по табл. 32 в зависимости от скорости потока в отстойнике ![]() , мм/с;

, мм/с;

![]() - высота тонкослойного блока, м;

- высота тонкослойного блока, м;

![]() - высота яруса тонкослойного блока (модуля), м;

- высота яруса тонкослойного блока (модуля), м;

![]() - коэффициент сноса выделенных частиц, принимаемый при плоских пластинах равным 1,2, при рифленых пластинах - 1.

- коэффициент сноса выделенных частиц, принимаемый при плоских пластинах равным 1,2, при рифленых пластинах - 1.

6.63. Основные конструктивные параметры следует принимать:

а) для горизонтальных и радиальных отстойников:

впуск исходной воды и сбор осветленной - равномерными по ширине (периметру) впускного и сборного устройств отстойника;

высоту нейтрального слоя для первичных отстойников - на 0,3 м выше днища (на выходе из отстойника), для вторичных - 0,3 м и глубину слоя ила 0,3-0,5 м;

угол наклона стенок илового приямка - 50-55°;

б) для вертикальных отстойников:

длину центральной трубы - равной глубине зоны отстаивания;

скорость движения рабочего потока в центральной трубе - не более 30 мм/с;

диаметр раструба - 1,35 диаметра трубы;

диаметр отражательного щита - 1,3 диаметра раструба;

угол конусности отражательного щита - 146°;

скорость рабочего потока между раструбом и отражательным щитом - не более 20 мм/с для первичных отстойников и не более 15 мм/с для вторичных;

высоту нейтрального слоя между низом отражательного щита и уровнем осадка - 0,3 м;

угол наклона конического днища - 50-60°;

в) для отстойников с нисходяще-восходящим потоком:

площадь зоны нисходящего потока - равной площади зоны восходящего;

высоту перегородки, разделяющей зоны, - равной 2/3![]() ;

;

уровень верхней кромки перегородки - выше уровня воды на 0,3 м, но не выше стенки отстойника;

распределительный лоток переменного сечения - внутри разделительной перегородки. Начальное сечение лотка следует рассчитывать на пропуск расчетного расхода со скоростью не менее 0,5 м/с, в конечном сечении скорость - не менее 0,1 м/с.

Для равномерного распределения воды кромку водослива распределительного лотка следует выполнять в виде треугольных водосливов через 0,5 м;

г) для отстойников с тонкослойными блоками - угол наклона пластин от 45 до 60°.

6.64. Для повышения степени очистки или для обеспечения возможности увеличения производительности эксплуатируемых станций существующие отстойники (горизонтальные, радиальные, вертикальные) могут быть дополнены блоками из тонкослойных элементов. В этом случае блоки необходимо располагать на выходе воды из отстойника перед водосборным лотком.

6.65. Количество осадка ![]() , м

, м![]() /ч, выделяемого при отстаивании, надлежит определять исходя из концентрации взвешенных веществ в поступающей воде

/ч, выделяемого при отстаивании, надлежит определять исходя из концентрации взвешенных веществ в поступающей воде ![]() и концентрации взвешенных веществ в осветленной воде

и концентрации взвешенных веществ в осветленной воде ![]() :

:

, (37)

, (37)

где ![]() - расход сточных вод, м

- расход сточных вод, м![]() /ч;

/ч;

![]() - влажность осадка, %;

- влажность осадка, %;

![]() - плотность осадка, г/см

- плотность осадка, г/см![]() .

.

6.66. Исходя из объема образующегося осадка и вместимости зоны накопления его в отстойнике следует определять интервал времени между выгрузками осадка. При удалении осадка под гидростатическим давлением вместимость приямка первичных отстойников и вторичных отстойников после биофильтров надлежит предусматривать равной объему осадка, выделенного за период не более 2 сут, вместимость приямка вторичных отстойников после аэротенков - не более двухчасового пребывания осадка.

При механизированном удалении осадка вместимость зоны накопления его в первичных отстойниках надлежит принимать по количеству выпавшего осадка за период не более 8 ч.

6.67. Перемещение выпавшего осадка к приямкам надлежит предусматривать механическим способом или созданием соответствующего наклона стенок (не менее 50°).

6.68. Удаление осадка из приямка отстойника надлежит предусматривать самотеком, под гидростатическим давлением, насосами, предназначенными для перекачки жидкости с большим содержанием взвешенных веществ, гидроэлеваторами, эрлифтами, ковшовыми элеваторами, грейфером и т. д.

Гидростатическое давление при удалении осадка из отстойников бытовых сточных вод необходимо принимать, не менее, кПа (м вод. ст.): первичных - 15(1,5), вторичных - 12(1,2) после биофильтров и 9(0,9) - после аэротенков.

Для вторичных отстойников рекомендуется предусматривать возможность изменения высоты гидростатического напора.

Диаметр труб для удаления осадка необходимо принимать не менее 200 мм.

6.69. Для удержания всплывших загрязняющих веществ перед водосборным устройством следует предусматривать полупогруженные перегородки и удаление накопленных на поверхности воды веществ.

Глубина погружения перегородки под уровень воды должна быть не менее 0,3 м.

Высоту борта отстойника над поверхностью воды надлежит принимать 0,3 м.

6.70. Водоприемные лотки должны быть оборудованы водосливами с тонкой стенкой. Крепление водослива к лотку должно обеспечивать возможность его регулирования по высоте. Водосливная кромка может быть прямой или с треугольными вырезами. Нагрузка на 1 м водослива не должна превышать 10 л/с.

Двухъярусные отстойники

и осветлители-перегниватели

6.71. Двухъярусные отстойники надлежит предусматривать одинарные или спаренные. В спаренных отстойниках следует обеспечивать возможность изменения направления движения сточных вод в осадочных желобах.

6.72. Двухъярусные отстойники надлежит проектировать согласно пп. 6.57-6.59, 6.65-6.70. При этом следует принимать:

свободную поверхность водного зеркала для всплывания осадка - не менее 20% площади отстойника в плане;

расстояние между стенками соседних осадочных желобов - не менее 0,5 м;

наклон стенок осадочного желоба к горизонту - не менее 50°; стенки должны перекрывать одна другую не менее чем на 0,15 м;

глубину осадочного желоба - 1,2-2,5 м, ширину щели осадочного желоба - 0,15 м;

высоту нейтрального слоя от щели желоба до уровня осадка в септической камере - 0,5 м;

уклон конического днища септической камеры - не менее 30°;

влажность удаляемого осадка - 90%;

распад беззольного вещества осадка - 40%;

эффективность задержания взвешенных веществ - 40-50%.

6.73. Вместимость септической камеры двухъярусных отстойников надлежит определять по табл.33.

Таблица 33

#G0Среднезимняя температура сточных вод, °С

6

7

8,5

10

12

15

20

Вместимость септической камеры, л/чел.-год

110

95

80

65

50

30

15

Примечания: 1. Вместимость септической камеры двухъярусных отстойников должна быть увеличена на 70% при подаче в нее ила из аэротенков на полную очистку и высоконагружаемых биофильтров и на 30% при подаче ила из отстойников после капельных биофильтров и аэротенков на неполную очистку. Впуск ила должен производиться на глубине 0,5 м ниже щели желобов.

2. Вместимость септической камеры двухъярусных отстойников для осветления сточной воды при подаче ее на поля фильтрации допускается уменьшать не более чем на 20%.

6.74. При среднегодовой температуре воздуха до 3,5 °С двухъярусные отстойники с пропускной способностью до 500 м![]() /сут должны быть размещены в отапливаемых помещениях, при среднегодовой температуре воздуха от 3,5 до 6 °С и пропускной способности до 100 м

/сут должны быть размещены в отапливаемых помещениях, при среднегодовой температуре воздуха от 3,5 до 6 °С и пропускной способности до 100 м![]() /сут - в неотапливаемых помещениях.

/сут - в неотапливаемых помещениях.

6.75. Осветлители-перегниватели следует проектировать в виде комбинированного сооружения, состоящего из осветлителя с естественной аэрацией, концентрически располагаемого внутри перегнивателя.

6.76. Осветлители следует проектировать в виде вертикальных отстойников с внутренней камерой флокуляции, с естественной аэрацией за счет разности уровней воды в распределительной чаше и осветлителе.

При проектировании осветлителей необходимо принимать:

диаметр осветлителя - не более 9 м;

разность уровней воды в распределительной чаше и осветли,6 м без учета потерь напора в коммуникациях;

вместимость камеры флокуляции - на пребывание в ней сточных вод не более 20 мин;

глубину камеры флокуляции - 4-5 м;

скорость движения воды в зоне отстаивания - 0,8-1,5 мм/с, в центральной трубе - 0,5-0,7 м/с;

диаметр нижнего сечения камеры флокуляции - исходя из средней скорости 8-10 мм/с;

расстояние между нижним краем камеры флокуляции и поверхностью осадка в иловой части - не менее 0,6 м;

уклон днища осветлителя - не менее 50°;

снижение концентрации загрязняющих веществ по взвешенным веществам - до 70% и по  - до 15%.

- до 15%.

6.77. При проектировании перегнивателей надлежит принимать:

вместимость перегнивателя по суточной дозе загрузки осадка - в зависимости от влажности осадка и среднезимней температуры сточных вод;

суточную дозу загрузки осадка - по табл. 34;

ширину кольцевого пространства между наружной поверхностью стен осветлителя и внутренней поверхностью стен перегнивателя - не менее 0,7 м;

уклон днища - не менее 30°;

разрушение корки гидромеханическим способом - путем подачи осадка в кольцевой трубопровод под давлением через сопла, наклоненные под углом 45° к поверхности осадка.

Таблица 34

#G0Средняя температура сточных вод или осадка, °С

6

7

8,5

10

12

15

20

Суточная доза загрузки осадка, %

0,72

0,85

1,02

1,28

1,7

2,57

5

Примечания: 1. Суточная доза загрузки указана для осадка влажностью 95%. При влажности ![]() , отличающейся от 95%, суточная доза загрузки уточняется умножением табличного значения на отношение

, отличающейся от 95%, суточная доза загрузки уточняется умножением табличного значения на отношение

![]() .

.

2. Суточные дозы загрузки осадка производственных сточных вод устанавливаются экспериментально.

Септики

6.78. Септики надлежит применять для механической очистки сточных вод, поступающих на поля подземной фильтрации, в песчано-гравийные фильтры, фильтрующие траншеи и фильтрующие колодцы.

6.79. Полный расчетный объем септика надлежит принимать: при расходе сточных вод до 5 м![]() /сут - не менее 3-кратного суточного притока, при расходе свыше 5 м

/сут - не менее 3-кратного суточного притока, при расходе свыше 5 м![]() /сут - не менее 2,5-кратного.

/сут - не менее 2,5-кратного.

Указанные расчетные объемы септиков следует принимать исходя из условия очистки их не менее одного раза в год.

При среднезимней температуре сточных вод выше 10 °С или при норме водоотведения свыше 150 л/сут на одного жителя полный расчетный объем септика допускается уменьшать на 15-20%.

6.80. В зависимости от расхода сточных вод следует принимать: однокамерные септики - при расходе сточных вод до 1 м![]() /сут, двухкамерные - до 10 и трехкамерные - свыше 10 м

/сут, двухкамерные - до 10 и трехкамерные - свыше 10 м![]() /сут.

/сут.

6.81. Объем первой камеры следует принимать: в двухкамерных септиках - 0,75, в трехкамерных - 0,5 расчетного объема. При этом объем второй и третьей камер надлежит принимать по 0,25 расчетного объема.

В септиках, выполняемых из бетонных колец, все камеры следует принимать равного объема. В таких септиках при производительности свыше 5 м![]() /сут камеры надлежит предусматривать без отделений.

/сут камеры надлежит предусматривать без отделений.

6.82. При необходимости обеззараживания сточных вод, выходящих из септика, следует предусматривать контактную камеру, размер которой в плане надлежит принимать не менее 0,75![]() 1 м.

1 м.

6.83. Лоток подводящей трубы должен быть расположен не менее чем на 0,05 м выше расчетного уровня жидкости в септике. Необходимо предусматривать устройства для задержания плавающих веществ и естественную вентиляцию.

6.84. Выпуски из зданий должны присоединяться к септикам через смотровые колодцы.

Гидроциклоны

6.85. Для механической очистки сточных вод от взвешенных веществ допускается применять открытые и напорные гидроциклоны.

6.86. Открытые гидроциклоны необходимо применять для выделения всплывающих и оседающих грубодисперсных примесей гидравлической крупностью свыше 0,2 мм/с и скоагулированной взвеси.

Напорные гидроциклоны следует применять для выделения из сточных вод грубодисперсных примесей главным образом минерального происхождения.

Гидроциклоны могут быть использованы в процессах осветления сточных вод, сгущения осадков, обогащения известкового молока, отмывки песка от органических веществ, в том числе нефтепродуктов.

При осветлении сточных вод аппараты малых размеров обеспечивают больший эффект очистки. При сгущении осадков минерального происхождения следует применять гидроциклоны больших диаметров (свыше 150 мм).

6.87. Удельную гидравлическую нагрузку ![]() , м

, м![]() /(м

/(м![]() · ч), для открытых гидроциклонов следует определять по формуле

· ч), для открытых гидроциклонов следует определять по формуле

![]() , (38)

, (38)

где ![]() - гидравлическая крупность частиц, которые необходимо выделить для обеспечения требуемого эффекта, мм/с;

- гидравлическая крупность частиц, которые необходимо выделить для обеспечения требуемого эффекта, мм/с;

![]() - коэффициент пропорциональности, зависящий от типа гидроциклона и равный для гидроциклонов:

- коэффициент пропорциональности, зависящий от типа гидроциклона и равный для гидроциклонов:

без внутренних устройств - 0,61;

с конической диафрагмой и внутренним цилиндром - 1,98;

многоярусного с центральными выпусками

, (39)

, (39)

где ![]() - число ярусов;

- число ярусов;

![]() - диаметр гидроциклона, м;

- диаметр гидроциклона, м;

![]() - диаметр окружности, на которой располагаются раструбы выпусков, м;

- диаметр окружности, на которой располагаются раструбы выпусков, м;

многоярусного с периферийным отбором осветленной воды

, (40)

, (40)

здесь ![]() - число пар ярусов;

- число пар ярусов;

![]() - диаметр отверстия средней диафрагмы пары ярусов, м.

- диаметр отверстия средней диафрагмы пары ярусов, м.

6.88. Производительность одного аппарата ![]() , м

, м![]() /ч, следует определять по формуле

/ч, следует определять по формуле

![]() . (41)

. (41)

6.89. Удаление выделенного осадка из открытых гидроциклонов следует предусматривать непрерывное под гидростатическим давлением, гидроэлеваторами или механизированными средствами.

Всплывающие примеси, масла и нефтепродукты необходимо задерживать полупогруженной перегородкой.

6.90. Расчет напорных гидроциклонов надлежит производить исходя из крупности задерживаемых частиц ![]() и их плотности.

и их плотности.

Диаметр гидроциклона ![]() следует определять по табл. 35.

следует определять по табл. 35.

Таблица 35

#G0![]() , мм

, мм

25

40

60

80

100

125

160

200

250

320

400

500

![]() , мм

, мм

8-25

10-30

15-35

18-40

20-50

25-60

30-70

35-85

40-110

45-150

50-170

55-200

6.91. Основные размеры напорного гидроциклона следует подбирать по данным заводов-изготовителей.

Давление на входе в напорный гидроциклон надлежит принимать:

0,15-0,4 МПа (1,5-4 кгс/см![]() ) - при одноступенчатых схемах осветления и сгущения осадков и многоступенчатых установках, работающих с разрывом струи;

) - при одноступенчатых схемах осветления и сгущения осадков и многоступенчатых установках, работающих с разрывом струи;

0,35-0,6 МПа (3,5-6 кгс/см![]() ) - при многоступенчатых схемах, работающих без разрыва струи.

) - при многоступенчатых схемах, работающих без разрыва струи.

Число резервных аппаратов следует принимать:

при очистке сточных вод и уплотнении осадков, твердая фаза которых не обладает абразивными свойствами, - один при числе рабочих аппаратов до 10, два - при числе до 15 и по одному на каждые десять при числе рабочих аппаратов свыше 15;

при очистке сточных вод и осадков с абразивной твердой фазой - 25% числа рабочих аппаратов.

6.92. Производительность напорного гидроциклона ![]() , м

, м![]() /ч, назначенных размеров следует рассчитывать по формуле

/ч, назначенных размеров следует рассчитывать по формуле

![]() , (42)

, (42)

где ![]() - ускорение силы тяжести, м/с

- ускорение силы тяжести, м/с![]() ;

;

![]() - потери давления в гидроциклоне, МПа;

- потери давления в гидроциклоне, МПа;

![]() - диаметры питающего и сливного патрубков, мм.

- диаметры питающего и сливного патрубков, мм.

6.93. В зависимости от требуемой эффективности очистки сточных вод и степени сгущения осадков обработка в напорных гидроциклонах может осуществляться в одну, две или три ступени путем последовательного соединения аппаратов с разрывом и без разрыва струи.

Для сокращения потерь воды с удаляемым осадком шламовый патрубок гидроциклона первой ступени следует герметично присоединять к шламовому резервуару.

На первой ступени следует использовать гидроциклоны больших размеров для задержания основной массы взвешенных веществ и крупных частиц взвеси, которые могут засорить гидроциклоны малых размеров, используемые на последующих ступенях установки.

Центрифуги

6.94. Осадительные центрифуги непрерывного или периодического действия следует применять для выделения из сточных вод мелкодисперсных взвешенных веществ, когда для их выделения не могут быть применены реагенты, а также при необходимости извлечения из осадка ценных продуктов и их утилизации.

Центрифуги непрерывного действия следует применять для очистки сточных вод с расходом до 100 м![]() /ч, когда требуется выделить частицы гидравлической крупностью 0,2 мм/с (противоточные) и 0,05 мм/с (прямоточные); центрифуги периодического действия - для очистки сточных вод, расход которых не превышает 20 м

/ч, когда требуется выделить частицы гидравлической крупностью 0,2 мм/с (противоточные) и 0,05 мм/с (прямоточные); центрифуги периодического действия - для очистки сточных вод, расход которых не превышает 20 м![]() /ч, при необходимости выделения частиц гидравлической крупностью 0,05-0,01 мм/с.

/ч, при необходимости выделения частиц гидравлической крупностью 0,05-0,01 мм/с.

Концентрация механических загрязняющих веществ не должна превышать 2-3 г/л.

6.95. Подбор необходимого типоразмера осадительной центрифуги необходимо производить по величине требуемого фактора разделения ![]() , при котором обеспечивается наибольшая степень очистки. Фактор разделения

, при котором обеспечивается наибольшая степень очистки. Фактор разделения ![]() и продолжительность центрифугирования

и продолжительность центрифугирования ![]() , с, следует определять по результатам экспериментальных данных, полученных в лабораторных условиях.

, с, следует определять по результатам экспериментальных данных, полученных в лабораторных условиях.

6.96. Объемную производительность центрифуги ![]() , м

, м![]() /ч, надлежит рассчитывать по формуле

/ч, надлежит рассчитывать по формуле

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |