- процессуальные, теория ожиданий, теория справедливости и модели мотивации Портела-Лоунера. Они основываются, прежде всего, на том, как ведут себя люди с учетом уровня их воспитания, образования, культуры.

Стартовая позиция мотивационного процесса — наличие неудовлетворенности в том, что ориентирует работника на достижение своих целей, на удовлетворение потребностей.

Процесс мотивации имеет следующую логическую последовательность: неудовлетворенная потребность -> цель -> действие -> достижение цели. Изучение этого процесса дает возможность предпринимателю создать такую систему мотивации персонала, которая, основываясь на критическом анализе потребностей, целей, побуждений сотрудников, позволит применять оптимальные мотивы и стимулы их эффективной работы. Примером такой системы может служить план Скэнлона (табл. 7.1).

Таблица 7.1

План Скэнлопа

Эффективность мотивации зависит от многих факторов, но главный из них — оплата труда — основа благополучного существования работника и его семьи. Переменная часть заработной платы работника позволяет получить дополнительные средства от повышения уровня его трудового вклада в конечный результат работы предприятия.

В условиях развитых рыночных отношений предприниматели применяют различные системы оплаты труда: повременные, сдельные, смешанные, комиссионные, с участием в прибыли (Скэнлона, Ракера, Ипрошеар и др.), с приобретением акций предприятия.

Дифференцируя уровень оплаты, предприниматели должны соблюдать оптимальный разрыв между минимальной и максимальной заработной платой. Его уровень определяется многими факторами и различается по странам. Например, японские предприниматели устанавливают 8—9 кратный разрыв в оплате труда руководителя предприятия и начинающего работника, американские — увеличивают его до 20. Важно знать, что незначительный разрыв порождает уравниловку, высокий — трудовую апатию. Обе проблемы ведут к снижению заинтересованности в производительности и качестве труда.

В конце прошлого века многие предприниматели стали применять как действенный стимул к труду фактор гибкого рабочего времени в виде скользящих графиков выхода на работу, изменения продолжительности отпусков или их дробления, сокращения продолжительности рабочего дня или недели при условии выполнения производственных заданий и т. д. Специалисты в организации труда считают, что на различные простои и перерывы зачастую приходится до 25% рабочего времени.

Использование фактора времени позволяет сократить расходы на оплату времени простоев, активизируя личную заинтересованность работника в повышении эффективности труда.

Французские предприниматели внедрили гибкие графики работы на 75 % предприятий, немецкие - на 68%, шведские - на 66%.

Особое место в материальном и моральном стимулировании занимает поощрение на разработку инновационных предложений. На предприятиях создаются специальные фонды для поощрения изобретателей и новаторов, куда отчисляют 10—25% экономического эффекта от реализации новаций.

Исследователи теории и практики мотивации персонала постоянно разрабатывают новые мотивы и стимулы, позволяющие сохранить ценных сотрудников, оградить их от перехода к конкурентам.

Так, в рейтинге самых заботливых компаний США 2000 года первые места занимали "SAS Institute", которая направляла 15% фонда заработной платы в пенсионные фонды, обеспечивала гибкий график работы сотрудников, имела фитнес-центр для них; и "Cisco'I Systems", которая установила web-камеры в офисах, позволявшие работникам наблюдать за своими детьми.

Современное производство требует от работников все более адекватного экономического мышления, творчества и самостоятельности при выполнении возложенных на них функций. С учетом этого предприниматель может доверять подчиненным и предоставлять им свободу в выполнении обязанностей в зависимости от их способности к самоконтролю.

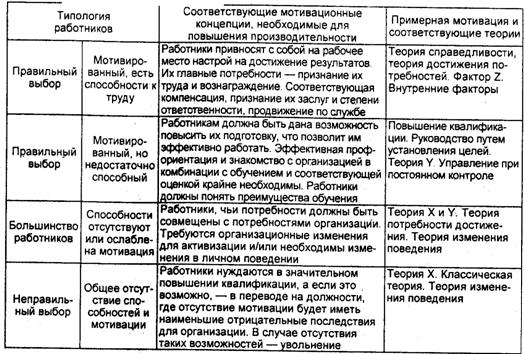

При выборе предпринимателем' мотивационных средств привлечения работника к осознанной высокопроизводительной работе важную роль играет оптимальный комплекс стимулов. Его основные элементы:

- внедрение прогрессивных форм и систем, заработной платы;

- участие в принятии управленческих решений, в том числе по управлению собственностью;

- внедрение бригадной формы организации труда, при которой члены

бригады несут коллективную ответственность за качество продукции, распределение заработной платы и т. п.;

- планирование продвижения по службе (планирование карьеры);

- регулярное информирование руководителями предприятия работников о результатах их работы (качества, производительности и т. п.);

- стимулирование осознания работниками важности выполняемой работы;

- развитие рационализаторской работы сотрудников (так, в середине 80-х годов прошлого века на предприятиях японской компании "Тойота" на одного занятого работника приходилось 35 рационализаторских предложений). Руководители должны положительно воспринимать

любые, даже незначительные, инициативы по улучшению производственного процесса;

- создание внутри предприятий временных творческих групп для разработки и реализации инновационных решений на принципах интрапренерства;

- рациональное соединение поощрений и взысканий. Поощрять следует лишь за качественно выполненную работу и как можно быстрее (чтобы не было продолжительного интервала между результатами эффективной работы и поощрением). Соответственно, взыскание за совершение нарушений работниками любого уровня (в том числе руководящих звеньев) следует осуществлять также оперативно.

Контролируя работу подчиненных, следует придерживаться следующих норм:

- избегать мелочной опеки работника;

- индивидуально подходить к похвалам за любой успех;

- путем контроля помогать тем работникам, которые добросовестно относятся к своим обязанностям, но временно не справляются с ними;

- строго и требовательно контролировать деятельность тех работников, которые могут работать более продуктивно, но не делают этого, имитируя процесс эффективной работы;

- при невыполнении взятых на себя обязательств к нарушителям применяют разные санкции с целью полного возмещения причиненных убытков тем субъектам предпринимательской деятельности, которые их понесли.

Определенное представление об этике предпринимательства дают а требования по ведению бизнеса, принятые в американской корпорации "IBM":

не вводить в заблуждение никого, с кем имеешь дело;

не использовать "IBM" для запугивания или угроз;

относиться одинаково ко всем продавцам и покупателям;

не унижать конкурентов;

по меньшей мере контактировать с конкурентами;

не использовать незаконно полученную конфиденциальную информацию;

не нарушать авторских прав и лицензий;

не использовать подкуп, подарки и развлечения, которые могут рассматриваться как обязательства.

7.3. Социальная ответственность бизнеса

В широком смысле под ответственностью предпринимателей понимается обязанность, необходимость совершить определенные действия, направленные на восстановление неисполненных установленных (договорных) обязанностей (обязательств), нарушенных прав хозяйствующих субъектов, клиентов, работников, государства. Соответственно хозяйствующие субъекты, в т. ч. государственные органы, должны нести ответственность перед предпринимателями за невыполнение договорных обязательств, принятие решений, нарушающих права предпринимателей.

Социальная ответственность бизнеса — одна из несущих конструкций в системе целей деятельности предприятий, прежде всего, крупных фирм и компаний. Сегодня такой целью стало не получение максимально возможной прибыли, а удовлетворение социальных потребностей и интересов всех слоев населения. Это подтверждают и данные об интенсивном расширении номенклатуры товаров и услуг для населения, росте числа потребителей этих благ и пр.

Американский экономист Дж. Гэлбрейт утверждает, что целью деятельности крупных корпораций США являются высшие цели цивилизации: защита людей от нужды, эксплуатации и злоупотреблений, сохранение национальных ресурсов, прогресс науки и т. п.

Другие западные ученые называют приоритетными целями предпринимательской деятельности постоянный экономический рост, достижение высшей производительности труда. В то же время швейцарский экономист Ч. Тавел из пяти основных целей современной корпорации (социальная ответственность бизнеса, управление, рост объемов продаж, максимизация прибыли и ответственность перед потребителями) считает главными рост объемов продаж и увеличение прибылей.

Все это свидетельствует о том, что вопрос о социальной ответственности бизнеса следует рассматривать в неразрывной взаимосвязи с другими целями. Доминирующей среди них является присвоение максимальной прибыли. Рост нормы и массы прибыли — главная цель предпринимателей и критерий эффективности производства. Из прибыли (которая составляет разность между объемом продаж и себестоимостью продукции) отчисляют налоговые платежи в бюджет, выплачивают дивиденды, осуществляют расширенное воспроизводство и т. п.

Социальная ответственность предпринимателя не ограничивается изготовлением качественных товаров и предоставлением соответствующих услуг, которые удовлетворяли бы общественно необходимые потребности населения. Это лишь одно из важнейших направлений обеспечения такой ответственности. К другим направлениям относятся:

- создание надлежащих условий работы для трудоспособного населения;

- сохранение окружающей среды;

- установление заработной платы на уровне стоимости рабочей силы;

- выплата налогов в фонд социального страхования и др.

То есть достижение основной цели предприятия должно одновременно сопровождаться реализацией других — производных целей: экономического роста, увеличения производительности труда, изготовления качественных товаров и предоставления услуг для удовлетворения общественных потребностей.

Однако извлечение прибыли не всегда сопровождается социальной ответственностью бизнеса.

В США, по данным многолетних социологических исследований, от 20 % до 50% потребителей (в среднем до 1/3) недовольны качеством товара и предоставленными услугами. Аналогичная ситуация наблюдается и в России, где по оценкам специалистов некачественными продаются около половины проверенных продуктов.

За результаты своей хозяйственной деятельности предприниматели несут юридическую ответственность, которая представляет собой установленную правовыми нормами обязанность компенсировать убытки при неисполнении ими (или ненадлежащем исполнении) установленных нормами права или договорами обязательств.

Применяются гражданско-правовая, административная, уголовная, а также дисциплинарная, материальная и моральная ответственность предпринимателей. Они, как субъекты рыночной экономики, участники гражданского оборота несут в первую очередь гражданскую ответственность, представляющую собой установленные гражданским законодательством юридические последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения предусмотренных обязанностей и обязательств.

Уголовная ответственность — один из видов ответственности предпринимателей, возникающий при совершении противоправных действий в процессе предпринимательской деятельности, в соответствии с положениями Уголовного кодекса РФ. Основанием для уголовной ответственности предпринимателей является совершение действия, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ, в первую очередь в гл. 22 "Преступления в сфере экономической деятельности".

Как показали события последнего времени, проблема совершенствования норм предпринимательского поведения становится все более актуальной в российских деловых кругах. В начале 2003 года в Москве с участием Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE), российского отделения Международной ассоциации бизнес-коммуникаций (IABC), Я Московской межбанковской валютной биржи. Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ и Московской Международной Бизнес-Ассоциации В прошло несколько мероприятий, посвященных внедрению в практику российских компаний цивилизованных правил, принципов и норм предпринимательских отношений.

В 2002 году Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг РФ разработала первый национальный Кодекс корпоративного поведения, определяющий этические стандарты во взаимоотношениях акционеров и менеджмента компаний.

Выводы

1. Культура управленческой деятельности — совокупность прогрессивных гуманистических материально-духовных достижений в управлении, с одной стороны, материально-производственными процессами на предприятии, отношением людей к природе; а с другой — экономическими отношениями между людьми. В частности, важную роль играет внедрение технико-технологической, информационной культуры, передовых форм и методов производства и труда, прогрессивных форм контрактных отношений между разными формами предприятий и т. п.

2. Среди комплекса стимулов к работе первоочередную роль играют:

а) внедрение бригадной формы организации труда; б) внедрение прогрессивных форм и систем заработной платы; в) перспектива карьеры; г) оптимальное соединение поощрений и взысканий; д) постоянная информированность работников о производительности и качестве их работы; е) стимулирование рационализаторских предложений.

3. С целью побуждения людей к эффективной работе используют личностный, поведенческий и ситуационный методы влияния, а в рамках поведенческого — демократический, автократический и либеральный стили руководства. Среди личностных качеств предпринимателя важнейшую роль играют такие черты, как активность, оптимизм, трудолюбие, доброта, энтузиазм и др. Чаще всего распоряжение следует отдавать в форме просьбы, убеждения и лишь в нестандартных ситуациях — в приказном порядке.

4. Этика предпринимательской деятельности — определенный комплекс норм и правил морального поведения руководителя, его умение соединять профессиональные требования управления с общегуманитарными принципами, базирующиеся на соблюдении действующего законодательства, честности, выполнении обещаний и взятых на себя обязательств и др.

3. Зависимость между иеной и количеством товара, который покупается потребителем, а предложения — от цены, графически изображается кривой индивидуального спроса и кривой индивидуального предложения соответственно.

4. Эластичность — мера чувствительности спроса и предложения к изменению факторов, которые их определяют. Ценовая эластичность спроса измеряется отношением процентного изменения количества товаров, на которые есть спрос, к процентному изменению цены. Тремя основными видами эластичности спроса являются: эластичный, неэластичный и единично эластичный.

5. При переходе к изготовлению альтернативных благ предприниматель должен придерживаться требований законов роста затрат и падающей отдачи.

Вопросы для повторения

1. Какие стороны причинно-следственных связей характеризуют закон спроса и свидетельствуют о его действии?

2. В чем состоит содержание закона предложения?

3. Какие основные факторы влияют на спрос и ценовую эластичность спроса?

4. Что означают эластичность и коэффициент эластичности?

5. Какие виды эластичности существуют?

6. Раскройте содержание и механизм действия закона роста предельных затрат.

7. Объясните сущность закона падающей отдачи.

ТЕМА 8. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8.1. Сущность, причины и виды экономических рисков

8.2. Управление экономическими рискам

8.доп. Особенности международного предпринимательства

Одна из причин конкуренции — стремление товаропроизводителей выжить, не обанкротиться. Вместе с тем оно связано с наличием в рыночной системе экономических рисков. Существуют несколько видов основных экономических рисков, обусловленных определенным комплексом факторов, а также ряд мероприятий по их избежанию или уменьшению.

8.1. Сущность, причины и виды экономических рисков

В системе капиталистических отношений наиболее остро экономический риск проявляется на рынке в условиях свободной конкуренции. Каждый товаропроизводитель, не зная реальных потребностей рынка, надеясь на дефицит соответствующих товаров, выпускает как можно больше продукции. Поскольку такие намерения присущи и другим товаропроизводителям, каждый из них подвержен риску перепроизводства, который заставит их продать товары значительно дешевле стоимости, зачастую за бесценок.

В сфере обмена такие риски могут быть вызваны резким колебанием цен, поступлением иностранных товаров на внутренний рынок по демпинговым ценам и др.

В сфере торговли экономические риски тесно связаны с аналогичными рисками непосредственно на Производстве. Если на рынок вывезены товары, то прежде чем изготовить их, товаропроизводитель рискует приобрести некачественные предметы труда, комплектующие изделия от смежников, нанять рабочую силу низшей квалификации и т. д.

В сфере распределения экономические риски возможны вследствие изменения налогов, отказа государства от заключения контрактов на следующий срок, перераспределения государством производственных ресурсов из-за стихийных бедствий, забастовок и т. п.

Очевидно, что в рамках как свободной рыночной, так и современной регулируемой экономики такие риски объективно неминуемы. Это органически связано с экономической свободой крупных предприятий, фирм, компаний, с юридической свободой наемных работников (которая сопровождается экономическим принуждением к труду), частичной (поскольку она сопровождается диктатом монополий, в том числе международных) экономической свободой мелких и средних товаропроизводителей.

В регулируемой экономике субъекты хозяйственной деятельности также лишены достоверной информации о конъюнктуре рынка, финансовом и производственном состоянии предприятий-конкурентов, их планах и т. п., что усиливает объективный характер экономических рисков. Степень экономических рисков возрастает в условиях переходной экономики и снижается при стабилизации кризисных процессов.

Экономический риск — непредвиденная субъектом хозяйственной деятельности опасность, которая способствует возникновению потерь, угрожает реализации поставленной цели и обусловлена, прежде всего, случайным характером принятых им решений.

Основными видами экономических рисков являются: материально-технические, профильно-технологические, снабженческо-сбытовые, производственные, инвестиционные, кредитные, процентные, валютные, коммерческие, политические, экономико-правовые, управленческие, маркетинговые и др.:

- материально-технический риск — связан с недостаточным или низким уровнем материально-технической базы предприятия, которая не может обеспечить выпуск высококачественной конкурентоспособной продукции;

- профильно - технологический риск — обусловлен переходом основных традиционных поставщиков к выпуску другой продукции, невозможностью закупки важнейших комплектующих изделий ни в стране, ни на мировом рынке (из-за отсутствия валюты, а также отказа традиционных поставщиков от заключения соглашений или неприемлемости их условий);

- снабженческо-сбытовой риск — обусловлен снабжением некачественными материалами, комплектующими изделиями, срывом или изменением условий заключенных договоров и своевременных поставок; несвоевременным снабжением товарами потребителя, их недостаточным качеством, несвоевременным предоставлением послепродажных услуг и др. Среди снабженческо-сбытовых рисков к числу важных относятся:

- риск нереализации изготовленной продукции (из-за изменения структуры и сокращения потребности в данной продукции, замены данного вида продукции товарами других предприятий и т. п.); несвоевременного получения оплаты за реализованную продукцию; отказа покупателей от полученной продукции и др.;

- производственный риск — непосредственно связан с процессом производственной деятельности, в частности, с возможностью аварий, технических неполадок и т. п.:

- инвестиционный риск — обусловлен нарушением материально-вещной структуры инвестиций, несвоевременной оплатой произведенных капиталовложений, несбалансированностью прямых (обеспечивающих владение контрольным пакетом акций) и портфельных (не обеспечивающих такого владения) инвестиций и др.:

- кредитный риск — связан с опасностью невозвращения, частичного или несвоевременного возвращения кредитов. Среди кредитных рисков различают:

- кратко-, средне - и долгосрочные; необеспеченные (бланковые) и обеспеченные; мелкие, средние и большие; по формам кредитов (банковские, коммерческие и др.); по сферам использования (промышленность, приобретение товаров и услуг, инвестиции и др.);

- процентный риск — обусловлен непредвиденным изменением процентных ставок;

- валютный риск — вызван непредвиденным изменением курсов иностранных, а также национальной валюты;

- управленческий риск — связан с нерациональным характером решении, принятых менеджерами разных звеньев (в особенности высшего звена — президентами, вице-президентами компаний);

- маркетинговый риск — вызван неточными прогнозами объемов исследуемого рынка;

экономико-правовой риск обусловлен изменениями в законодательстве (или его несовершенством) относительно экономической деятельности, неправильным применением государством действующего законодательства и т. п.;

- политический риск — связан с революциями, переворотами (которые изменяют природу экономической системы), войнами и др.

Некоторые из названных видов рисков могут быть сгруппированы в определенные типы. Например, кредитный, процентный, инвестиционный можно объединить в финансовый; материально-технический, снабженческо-сбытовой, производственный, управленческий, маркетинговый — в предпринимательский тип риска.

Решения, которые изначально содержат необоснованные риски, превращаются в авантюру — действия, которые не опираются на требования экономических законов, всесторонний учет комплекса внутренних и внешних условий. Кроме приведенных видов и типов рисков различают:

- проектные (связанные с самим проектом строительства, его качеством и т. п.);

- портфельные (обусловленные полным или частичным несоответствием проекта инвестиционным возможностям предприятия) и др.

Разные виды и типы рисков тесно связаны между собою в целостную систему, взаимно зависят друг от друга.

Субъект хозяйственной деятельности, который мыслит рационально, не должен полагаться на стихийно-естественный ход событий, а научиться управлять экономическими рисками.

8.2. Управление экономическими рисками

Поскольку экономические риски объективно неизбежны, то первое условие управления ими — умение предусмотреть их и снизить до максимально возможного уровня. Для этого необходимо:

- знать общие и конкретные причины определенного вида риска;

- оценить вероятность его появления;

- определить обстоятельства, при которых он возникает;

- выяснить альтернативные направления деятельности предприятия;

- сопоставить выгоду и риск, присущие каждому из них.

Выяснение причин и обстоятельств экономических рисков предусматривает отчленение объективных факторов, которые не зависят от деятельности предпринимателей (наличие конкурентов, инфляция, качество действующего законодательства и др.), от субъективных (уровень организации производства и труда, качество форм и систем заработной платы и т. п.). Лишь после этого можно наметить оптимальные направления деятельности, следовательно, рационально контролировать риск.

Управление экономическими рисками — деятельность предприятия, банка, учреждения или организации, направленная на преодоление неопределенности альтернативного выбора, сокращение возможных потерь, обусловленных риском.

По степени риска различают: допустимый уровень, критический и абсолютный (или катастрофический):

- допустимый экономический риск — угроза потери большей части прибыли от деятельности предприятия в целом или ее определенного вида;

- критический экономический риск — угроза потери всей ожидаемой выручки и, соответственно, всей прибыли;

- абсолютный экономический риск — угроза банкротства предприятия и потери всего имущества.

Для определения степени экономического риска необходимо тщательно следить за динамикой затрат и получаемой прибыли, изучать опыт по наиболее актуальным производственным и маркетинговым проблемам. Несомненно, что риск есть вероятностная категория, и в этом смысле наиболее обоснованно с научных позиций характеризовать и измерять его как вероятность возникновения определенного уровня потерь.

Таким образом, строго говоря, при обстоятельной, всесторонней оценке риска следовало бы устанавливать для каждого абсолютного или относительного значения величины возможных потерь соответствующую вероятность возникновения такой величины. Построение таблицы или кривой вероятностей потерь — чрезвычайно сложная задача. Поэтому на практике приходится ограничиваться упрощенными подходами, оценивая риск по одному или нескольким главным показателям, критериям, величинам, представляющим обобщенные характеристики, наиболее важные для суждения о приемлемости риска.

Определенную роль при изучении степени экономического риска и управления им играют три критерия американского ученого Б. Берлимера:

- потери от разных видов риска не зависят друг от друга;

- потери от одного из видов риска и соответствующих альтернативных. направлений деятельности предприятия не обязательно увеличивают вероятность потерь от другого вида риска;

- максимально возможные убытки не должны превышать финансовых возможностей субъекта хозяйственной деятельности.

На основе указанного выше формируется рисковая политика предприятия - комплекс защитных мероприятий против основных форм рисков (прежде всего критического и абсолютного). К важнейшим из них относятся:

- изучение рынка;

- изучение клиентов, в частности, проверка их платежеспособности;

- текущий контроль;

- использование залога;

- диверсификация риска, то есть наличие нескольких торговых компаний (рынков сбыта), или деление общей суммы кредитов со стороны банковских учреждений на несколько банков;

- изучение конкурентов;

- эффективное стимулирование деятельности работников, от которых в наибольшей мере зависит снижение степени рисков.

Учитывая неизбежность экономических рисков, предприятие, компания должны создавать специальные резервы для их частичного покрытия, осуществлять активный поиск дополнительных источников и прочие мероприятия. Так, например, с целью снижения материально-технического риска следует создавать общие предприятия с зарубежными фирмами, объединяться с мощными и передовыми отечественными компаниями, добиваться государственной поддержки (в случае стабильного спроса на определенный вид продукции), превращаться в филиал крупных отечественных предприятий и др.

Для снижения, а затем и предотвращения профильно-технологического риска необходимо:

- осуществлять диверсификацию производства путем расширения и внедрения новых технологий и выпуска новых видов продукции;

- проводить диверсификацию снабжения;

- постоянно собирать экономическую информацию о возможных поставщиках, в частности, об освоении новых техник и технологий;

- устанавливать некоммерческие связи с реальными и потенциальными поставщиками, расширять и поддерживать личные контакты с ними;

- покупать акции предприятий-поставщиков;

- создавать страховые резервы основных комплектующих изделий.

С целью устранения снабженческо-сбытовых рисков необходимо:

- осуществлять диверсификацию снабжения;

- расширять состав поставщиков;

- создавать финансовые резервы;

- привлекать традиционных поставщиков, к деятельности предприятия или компании путем заключения договоров участия в прибылях или приобретения части акций;

- создавать страховые запасы важнейших материалов;

- заранее планировать и разрабатывать способы функционирования предприятия в условиях поиска альтернативных поставщиков;

- создавать региональные системы страхования хозяйственно-коммерческих операций и разрабатывать инструменты перестрахования;

- привлекать банки, страховые компании в качестве гаранта этих операций;

- развивать закладные операции;

- диверсифицировать производство;

- активно использовать все виды и формы маркетинга;

- улучшать качество продукции;

- разрабатывать долгосрочную стратегию производства и маркетинговых исследований;

- осваивать гибкие технологии производства, которые допускают быструю переориентацию на выпуск других видов продукции;

- прогнозировать динамику цен и совершенствовать ценовую политику;

- получать частичную или полную предоплату;

- систематически информировать общественность и деловой мир о предприятиях, которые постоянно изменяют и нарушают условия договоров;

- создавать и поддерживать системы контроля за выполнением договоров на уровне местных органов;

- создавать системную базу данных о реальных и потенциальных потребителях продукции, о продукции, которая вырабатывается на этих предприятиях-потребителях, и ее покупателях, а также о поставщиках необходимых материалов и оснащения и др.

С целью снижения производственного риска необходимо:

- разработать стратегию технико-технологического развития и безопасности предприятия;

- постоянно совершенствовать технологическую базу, технологическую культуру и культуру труда;

- проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки;

- создавать венчурные предприятия и др.

Одним из важнейших видов экономических рисков является кредитный. Механизм его уменьшения или предотвращения состоит из двух последовательных процессов: а) тщательного анализа кредитных заявок и предоставления кредита; б) комплексного контроля за текущей деятельностью заемщика и своевременного выявления тех кредитов, которые могут быть возвращены несвоевременно. В странах Западной Европы и США выработан наиболее совершенный механизм в этой сфере.

Для того чтобы решить, предоставить кредит или отказать заемщику, кредитный отдел банка должен получить исчерпывающую информацию о кредитоспособности клиента и на ее основании сделать соответствующий вывод о правильности составления кредитного договора и защищенности банка и его вкладчиков, о возможности банка в случае нарушения условий договора быстро, без значительных затрат возместить свои средства.

При анализе кредитоспособности заемщика важнейшими источниками информации являются его бухгалтерские отчеты, подтвержденные аудиторской фирмой, банковская документация о деятельности заемщика в прошлом, учредительные документы фирмы, информация из налоговых органов, публикации в периодической печати о заемщике или той области, в которой он работает, информация, подготовленная специальными службами банка, правительственные статистические сборники и др.

С целью уменьшения кредитных рисков во многих развитых странах мира осуществляют следующие мероприятия:

1) создают отдельные централизованные службы рисков или закрепляют их за центральными банками.

Так, во Франции Центральный банк осуществляет периодическую инвентаризацию крупных кредитов и объемов задолженности и т. п. и распространяет информацию о ее результатах в соответствующих учреждениях. В США такой деятельностью занимается служба обмена кредитной информацией;

2) формируют базу данных о юридических и физических лицах (своеобразную картотеку предприятий и предпринимателей) и предоставляют их кредитным учреждениям;

3) создают картотеку неуплаченных чеков, векселей и предоставляют к ней доступ банкам и другим заинтересованным учреждениям;

4) главное налоговое управление ведет картотеку банковских счетов с целью выявления счетов тех лиц, которые не имеют права выставлять чеки.

Например, во Франции в Главное управление каждый год поступает свыше 50 млн. соответствующих запросов;

5) ведут в масштабе страны картотеку утерянных, украденных и других недействительных чеков.

Общее количество таких чеков составляет во Франции ежегодно около 10 млн.;

6) осуществляют общенациональный учет невозвращенных кредитов, которые предоставляются физическим лицам для непрофессиональных целей (например, покупки товаров в кредит);

7) создают комплексную базу информационных экономических ресурсов на уровне национального хозяйства в целом, по отдельным сферам и отраслям, а также разрабатывают прогнозы деятельности предприятий на разный период.

В США, по данным Налогового управления, отдельные организации ведут расчет средних финансово-экономических показателей деятельности крупных и средних компаний и публикуют их в соответствующих сборниках. На этой основе анализируют отчеты свыше 1 млн. корпораций по ключевым показателям прибыльности, эффективности и платежеспособности.

Поскольку экономическая, производственная деятельность часто связана с возможностью возникновения негативных последствий, неблагоприятных результатов, возникает потребность в разработке методов и средств, уменьшающих вероятность их появления либо локализующих отрицательные последствия. Подобного рода действия, если пользоваться терминологией зарубежных специалистов, могут быть названы системой «менеджмента pucка» или "управления риском".

8.доп. Особенности международного предпринимательства

Деятельность многих предприятий осуществляется не только в границах отдельных стран, но и связана с перемещением товаров, услуг, капиталов, рабочей силы за государственные границы, то есть с международным предпринимательством. Ныне на планете существует приблизительно 230 независимых стран, предприятия подавляющего большинства из которых ведут внешнеэкономическую деятельность.

Внешнеэкономическая деятельность предприятия — это деятельность, связанная с перемещением товаров, услуг, капиталов и рабочей силы за границу, с осуществлением общих производственных операций с предприятиями

других стран.

Деятельность предприятий, связанная с перемещением товаров и услуг, а, следовательно, и денег, которые обслуживают эти операции, осуществляется в сфере международной торговли. К внешнеторговым принадлежат операции предприятия, тесно связанные с экспортом и импортом товаров и услуг. Перед тем, как заняться ими, предприятие должно:

- четко определить цель проведения таких операций;

- наиболее полно выявить свои экспортные возможности, которые зависят от конкурентоспособности продукции и объемов ее производства;

- провести комплексную оценку внешнеэкономической политики собственного государства и страны зарубежного партнера.

Следующем сферой внешнеэкономической деятельности предприятий является деятельность, связанная с перемещением национального капитала через границы, или экспорт и импорт капитала. Вывоз капитала — это его экспорт за границу и размещение с целью получения максимальных прибылен. Экспорт капитала осуществляют в двух основных формах — : предпринимательской и ссудной:

- вывоз предпринимательского капитала — это инвестиции в промышленность, транспорт, сельскохозяйственные, банковские предприятия и т. п. путем нового строительства или покупки уже существующих предприятия через механизм приобретения их акций. Таким путем образуется собственность за границей. При вывозе предпринимательского капитала инвестиции разделяют на:

- прямые, дающие возможность осуществлять контроль над предприятием (для этого достаточно приобрести до 10% акций); и портфельные, дающие право не на контроль, а лишь на получение прибыли). Вместе с ними предоставляют маркетинговые, управленческие, инжиниринговые услуги, осуществляют лизинговые операции, которые содержат определенные инвестиционные возможности;

- ссудный капитал вывозят в форме кратко - или долгосрочных ссуд и кредитов. Это дает возможность получать фиксированный доход в виде процента и не приводит к образованию за границей собственности.

Общую сумму капитала, который функционирует за границей, составляют иностранные инвестиции. Со временем их источник расширяется за счет капитализации добавочной стоимости, использования амортизационных отчислений, выпуска акций и др.

Основным субъектом вывоза капитала в современных условиях являются транснациональные корпорации (ТНК). К концу XX века активы 500 мощнейших ТНК составляли свыше 35 трлн. долл. В начале нового столетия активизировался процесс вовлечения в международное финансовое ; предпринимательство малых предприятий.

Важными особенностями вывоза капитала в современных условиях являются постоянное возрастание доли прямых инвестиций по сравнению с портфельными, направление основных потоков инвестиций в развитые страны мира и др.

Следующей важной формой межгосударственных хозяйственных связей выступает международная миграция рабочей силы — процесс перемещения наемных работников за границы страны с целью поиска новых мест 'работы и жительства. В ходе этого процесса формируется мировой рынок рабочей силы, который оказывает влияние как на международное, так и национальное предпринимательство отдельных стран.

В наше время ежегодно в поисках работы, лучших условий жизни мигрирует почти 25 млн. человек (в начале 80-х гг. прошлого века – до 20 млн. человек). Численность иностранных работников в США в середине 90-х гг. составляла приблизительно 7—8 млн., в странах Западной Европы - свыше 10 млн., в нефтедобывающих странах Ближнего Востока — почти 4 млн. человек.

Важной особенностью международной миграции рабочей силы в 90-е годы прошлого века стали как массовая миграция трудоспособного населения внутри стран СНГ, так и миграционные потоки из СНГ и развитые страны.

Например, по данным Федеральной миграционной службы МВД РФ в нашу страну ежегодно прибывает около 24 млн. иностранных граждан, , из них трудовую деятельность осуществляют до 3,5 млн. чел. Однако через базы данных этой службы проходит лишь 350 тыс. работников, остальные работают нелегально.

Все попытки перекрыть поток иностранной рабочей силы в нашу страну бесперспективны. Имея 13% мировой суши, заселенной всего 2,5% населения планеты, наша страна и имеет объективные условия для привлечения работников из ближнего и дальнего зарубежья:

- во-первых, действует мощный фактор внешнего миграционного давления;

- во-вторых, в России нарастают демографические проблемы. Так, если в 2000 году нехватку рабочих рук испытывали 6% предприятий, то в 2002 году - 27%.

Государство регулирует миграцию рабочей силы. Развитые страны мира стараются проводить такую иммиграционную политику, которая оказывала бы содействие привлечению иностранных работников с целью притока и использования наиболее трудоспособной, мобильной рабочей силы в расцвете физических и умственных способностей.

Государственное регулирование международной миграции рабочей силы — определенная совокупность форм и методов целенаправленного влияния на миграционное движение трудоспособного населения с целью его приспособления к потребностям национальной экономики, прежде всего, расширенного воспроизводства крупного капитала.

В России в последние годы приняты новые законы (Федеральный закон РФ от 01.01.2001 "О гражданстве Российской Федерации"; Федеральный закон РФ от 01.01.2001 "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"), вводятся специальные миграционные карты, повышаются требования к отечественным работодателям, приглашающим иностранцев на работу. Чтобы получить такое разрешение с 2003 г. ему необходимо заплатить госпошлину в размере 3 тыс. рублей.

Кроме государственного, существует и надгосударственное регулирование миграции рабочей силы. Этот процесс в современных условиях базируется на правовых нормах и правилах, зафиксированных в документах международных организаций, прежде всего, Международной организации труда (МОТ). При этом государства, которые ратифицировали международные конвенций, признают приоритет международного права над национальным.

Важной формой международных хозяйственных связей является научно-техническое предпринимательство. Наиболее эффективно оно развивается в рамках Европейского Союза. С этой целью создается необходимая инфраструктура, финансируются, прежде всего, те виды научно-технических программ и научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, которые необходимы для удовлетворения общих интересов стран союза.

В реализации этих программ могут принимать участие отдельные фирмы, компании.

Кроме международного предпринимательства, связанного с основными формами международных экономических отношений (мировой торговлей, вывозом капитала, международной миграцией рабочей силы), в рамках мирового хозяйства функционируют и развиваются отдельные формы общего предпринимательства. К ним принадлежат, прежде всего, свободные экономические зоны, технополисы, оффшорные компании и совместные предприятия.

Свободная экономическая зона (СЭЗ) — форма организации предпринимательской деятельности на определенной части территории страны, в границах которой устанавливаются особые правила экономической деятельности. Целями создания СЭЗ являются:

- привлечение иностранных инвестиций;

- создание новых рабочих мест;

- освоение и внедрение в производство прогрессивных технологий;

- увеличение производства товаров как на экспорт, так и на внутренний рынок;

- развитие рыночной инфраструктуры;

- обмен передовым управленческим опытом и др.

В международной практике насчитывается свыше 20 разновидностей СЭЗ: таможенные, беспошлинные, экспортные, производственные, внешнеэкономические, совместные предприятия и т. п. Они могут быть как комплексными, так и определенного функционального типа: транзитные, таможенные, экспортные, банковские, туристические и др.

На территории СЭЗ действуют льготные налоги, таможенные, валютно-финансовые и прочие соответствующие условия деятельности как национальных, так и зарубежных субъектов предпринимательства. Составными элементами таких зон являются: свободные порты, беспошлинные составы, транзитные зоны и т. п.

Всего к концу 90-х - годов прошлого века, по оценкам специалистов, $ в 84 странах функционировало около 1200 СЭЗ различного рода, в том числе: около 400 свободных торговых зон, 400 научно-промышленных парков, более 300 экспортно-производственных зон и примерно 100 зон специального назначения (оффшорные зоны, эколого-экономические районы, туристические центры и т. д.). На эти зоны приходится почти 120% общего мирового торгового оборота.

Для предпринимателей-инвесторов выгода от СЭЗ состоит в уменьшении затрат на рабочую силу, сырье, энергоносители и др.

Наиболее развитым типом СЭЗ являются технополисы.

Технополис — самая высокая форма интеграции производительных сил (в частности, человека, науки, техники, информации), венчурного капитала, финансово-кредитных институтов и государства в процессе международного предпринимательства с целью ускоренного развития как экономики регионов, так и отдельных стран на основе эффективного внедрения достижении научно-технического прогресса.

Основные структурные элементы технополисов: научно-исследовательские Институты, крупные компании, инвестиционные банки, венчурные предприятия, консультационные фирмы по проблемам управления, вычислительные центры, государственные органы. В узком значении технополисы — это центры новейших технологий.

Всего в мире существует свыше 300 технополисов, в том числе: во Франции - приблизительно 50, в Германии - 30, Японии и США - по 20. В странах СНГ их целесообразно создавать в границах свободных экономических зон. В России развивается система из 10 технопарков и технополисов, но их деятельность незначительна и в основном носит формальный характер.

Такая ситуация привела к тому, что отечественные предприниматели стремятся создавать предприятия за рубежом. Законодательство большинства стран мира признает право любых юридических и физических лиц независимо от их национальной принадлежности создавать компании различных форм собственности на их территории.

По оценкам специалистов, за рубежом сейчас действует несколько десятков тысяч компаний с российским капиталом. Прямые российские инвестиции оцениваются в размере от 15—20 млрд. до 100 млрд. долларов (без учета вложений физических лиц в недвижимость за рубежом и небольшие пакеты ценных бумаг). Отечественные предприниматели создали за рубежом до 60 тыс. оффшорных компаний, на счета которых зачисляется зачастую нелегально вывезенный из России капитал.

Основными формами инвестиций могут быть учреждение за рубежом новой компании со 100%-ным российским капиталом, в том числе:

- дочерней фирмы, зависимой компании, полностью самостоятельной компании;

- образование нового совместного предприятия с участием местного партнера;

- приобретение доли (пакета акций) в уже действующей за рубежом фирме;

- приобретение (поглощение) зарубежной компании;

- открытие представительства российской компании.

Оффшорный бизнес (от англ. off-shore — за берегом) — предпринимательство вне юрисдикции страны регистрации на территориях с льготным механизмом налогообложения для проведения финансово-кредитных операций с зарубежными партнерами в иностранной валюте.

Оффшорный бизнес получил распространение в середине 70-х годов прошлого века. К числу особенностей "оффшорных зон", делающих их привлекательными для зарубежных предпринимателей, относятся:

- налог на прибыль в "оффшорных зонах" (так называемых "налоговых гаванях") составляет бсзго 1—2%. Иногда вместо него обычно взимается ежегодный сбор, установленный в разных странах от 150 до 1000 долларов в год. Он не зависит от размеров дохода. Налоги на вывоз доходов, дивиденды, банковский процент, платежи "роялти" и др. отсутствуют;

- в "налоговых гаванях" максимально упрощена процедура регистрации. Минимальный размер уставного капитала обычно не устанавливается. Личности владельцев фирм не подлежат разглашению. Раскрытие их имен может быть потребовано лишь в случае начала расследования по факту совершения уголовного преступления (мошенничества, незаконной торговли наркотиками и т. п.), однако и а этом случае имеются определенные гарантии — в некоторых "гаванях" акции могут выпускаться на предъявителя;

- в "оффшорных зонах" отсутствуют ограничения на вывоз валюты. Фирмы могут свободно открывать депозиты в любой валюте в любых зарубежных банках. Они имеют право осуществлять и получать платежи в любой валюте без каких-либо ограничений;

- либеральность в отношении процедур управления фирмой. Управление зачастую осуществляется секретарской фирмой по доверенности владельца;

- большинство стран, использующих оффшорные технологии для привлечения капиталов, не считают нарушение налогового и таможенного законодательства уголовным преступлением. От фирм в "налоговых гаванях" не требуется предоставления отчета по ведению счетов, налоговых деклараций, внешний аудит не всегда требуется.

В современных условиях наиболее быстрой формой выхода предпринимательской структуры на международный уровень является создание совместного предприятия — предприятия, основанного на объединении ресурсного потенциала отечественного и зарубежного партнеров, а также на общем управлении производством и собственностью, в том числе распределении прибылей.

Такие предприятия создают с целью извлечения больших прибылей путем кооперации их производственной, сбытовой, научной деятельности, привлечения ресурсов из-за рубежа при изготовлении товаров и оказании услуг.

Дополнительными мотивами их создания являются:

- расширение действующих производственных мощностей и снижение на этой основе производственных затрат, а следовательно, укрепление конкурентоспособности продукции;

- достижение этой цели на основе углубления специализации и кооперации производства, ускоренного обновления ассортимента товаров и услуг;

- экономия капиталовложений по всему комплексу ресурсов (природных, материальных, трудовых, информационных) при создании новых мощностей;

- улучшение организационно-экономических отношений за счет обмена управленческим опытом и совершенствования маркетинговых исследований;

- ослабление рисков (производственных, сбытовых, инвестиционных и т - п.) в период ухудшения экономической конъюнктуры в своей стране;

- проникновение на новые рынки сбыта, доступ к новым источникам сырья, энергии и др.

Организационно-правовой формой СП являются: акционерные товарищества, общества с ограниченной ответственностью и прочие хозяйственные общества, а также предприятия, основанные на собственности физических лиц двух или нескольких стран. При этом предприятия-партнеры сохраняют свою юридическую самостоятельность.

В 2000 году в России действовало более 25 тыс. СП, в которых работало около 500 тыс. человек. На долю СП приходятся 8% экспорта и 12,7% импорта.

Фирмы с иностранными инвестициями работают заметно эффективнее отечественных предприятий.

К примеру, объем производства продукции в СП на одного работника т; почти в 3 раза выше соответствующего показателя на отечественных промышленных предприятиях, а фондоотдача - на 42%.

ТЕМА 9. КОНКУРЕНЦИЯ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Одной из движущих сил предпринимательства является конкуренция. Существуют разнообразные формы и методы конкурентной борьбы, которые по-разному влияют на предпринимательскую деятельность и конкурентоспособность фирмы. Конкуренция играет важную роль как важнейший фактор развития рыночной системы в целом, заставляя предпринимателей мобилизовать всю энергию и способности для повышения конкурентоспособности своих предприятий. Одновременно конкуренция выступает наряду с механизмом взаимодействия спроса и предложения элементом механизма рыночного саморегулирования.

9.1. Сущность конкуренции

Конкуренция (от лат. concurere — сталкиваюсь, соревнуюсь) как экономическая категория — борьба (в том числе соревнование, столкновение, взаимодействие) между производителями (продавцами) за наивыгоднейшие условия производства и сбыта товаров и услуг, за извлечение максимальной прибыли,

В случае столкновения интересов отдельных производителей или продавцов товаров и услуг каждый из них старается доказать свои преимущества, обеспечить более выгодное и стабильное положение, в том числе за счет ослабления или даже банкротства конкурирующих предприятий. Конкуренция — важнейший элемент механизма рыночного саморегулирования. Она лежит в основе предпринимательских решений относительно цен, объемов продаж, рыночной стратегии в целом.

Конкуренция — экономический закон, выражающий устойчивые причинно-следственные связи между товаропроизводителями, с одной стороны, и потребителями их продукции — с другой, вследствие чего предприниматели вынуждены снижать затраты, повышать качество товаров и услуг, то есть бороться за рост их конкурентоспособности.

Не случайно И, Шумпетер определял конкуренцию как борьбу старого и нового. Методами этой борьбы могут быть:

- рост качества товаров и услуг;

- обновление ассортимента продукции, его дизайна;

- предоставление предпродажных, гарантийных и сервисных услуг;

- временное снижение цен;

- заключение соглашений с конкурентами по условиям товарной финансовой политики и пр.

Сущность конкуренции наиболее полно раскрывается в ее функциях. Она способствует:

- расширению предприятиями масштабов производства, повышению производительности труда и за счет этого снижению затрат производства на единицу продукции, а следовательно, и цены;

- экономии ресурсов (природных, материальных, трудовых, финансовых и др.);

- внедрению достижений науки и техники в производство, что обусловливает рост производительности труда;

- улучшению качества продукции и обслуживания (в том числе послепродажного) потребителей;

- перераспределению капитала между отраслями и выравниванию нормы прибыли в разных сферах и отраслях экономики;

- созданию условий для банкротства отсталых и ненужных обществу предприятий (их продукции), росту на этой основе безработицы;

~ возникновению экономических кризисов;

- усилению процесса дифференциации товаропроизводителей, то есть обогащению одних и разорению других (побеждает сильнейший);

- монополизации экономики.

Таким образом, конкуренция имеет как положительные, так и отрицательные1 стороны, влияющие на экономическое поведение предпринимателя. Их соотношение зависит от видов и форм конкуренции, влияния на нее регулирующей деятельности государства.

1Необходимо отметить, что некоторые отрицательные стороны являются таковыми только с определенной точки зрения, то есть относительными. Например, терпит банкротство предприятие, выпускающее продукцию, которую никто не покупает. Следовательно, она не нужна обществу. Поэтому крах подобного предприятия — трагедия только для его хозяина и занятых на нем работников. А для общества, напротив, это хорошо, поскольку из экономики уходит расточитель трудовых и материальных ресурсов. Аналогично и в отношении экономических кризисов. Для отдельных предприятий и работников —• это жизненный крах. А для общества в целом — благо, форма развития производительных сил, предпосылка перехода на качественно новую технологическую и техническую базу развития, что влечет за собой и соответствующие изменения в производственных отношениях, социальной структуре общества.

9.2. Формы и методы конкурентной борьбы

Сущность конкуренции и ее функций изменяются в процессе эволюции экономической системы.

Свободная конкуренция властвовала на низшей стадии капитализма. Для нее характерны: большое количество конкурентов-производителей и конкурентов-покупателей, свободный доступ товаропроизводителей к любому виду деятельности. В этих условиях процесс ценообразования происходил вследствие свободного (без любых ограничений) и стихийного взаимодействия спроса, предложения и цен, что означает саморегулирование экономической системы, ценовой характер конкурентной борьбы. Товаропроизводители ориентируются на удовлетворение потребностей потребителей. Идеальной моделью в этой схеме является ситуация, когда потребитель всегда прав и полностью исключается его дискриминация.

При свободной конкуренции ни одна из фирм не может влиять на рыночную цену. В определенной мере таким требованиям в современных условиях отвечают рынки сельскохозяйственной продукции, ценных бумаг и услуг. В продолжительном промежутке времени цены тяготеют к общественно необходимым затратам производства.

Свободная конкуренция проявляется в форме внутриотраслевой и межотраслевой.

Внутриотраслевая конкуренция — борьба между товаропроизводителями, которые действуют в одной отрасли народного хозяйства и изготовляют однородную или взаимозаменяемую продукцию.

Основным методом борьбы при такой конкуренции является снижение затрат производства. Чтобы оно не приводило к уменьшению или исчезновению прибыли, предприятия должны внедрять в производство последние достижения науки и техники, новые формы и системы заработной платы, совершенствовать формы организации производства и труда и т. п.

Другим важным методом конкурентной борьбы в условиях внутриотраслевой конкуренции является улучшение качества продукции. Это дает возможность несколько повысить цены по сравнению с ценами конкурентов, если качество их продукции ниже,

Межотраслевая конкуренция - конкуренция между товаропроизводителями, которые действуют в разных отраслях народного хозяйства и выпускают разнородные виды продукции.

Из-за разных условий производства в отраслях предприниматели получают при одинаковых затратах капитала неодинаковую норму и массу прибыли. Поэтому товаропроизводители, получающие меньше прибыли, стараются перекинуть свои капиталы в отрасли, где она выше. Это осуществляется путем перепрофилирования производства, продажи акций менее перспективных отраслей через механизм фондовой биржи и приобретения акций более перспективных предприятий и др.

В современных условиях межотраслевой перелив преобладающей части капитала происходит в границах многоотраслевых концернов и конгломератов. С возникновением монополий свободная конкуренция превращается в монополистическую, или несовершенную.

Монополистическая конкуренция ведется между крупными компаниями (внутри монополизированного сектора, между членами групповых монополий) и средними / мелкими фирмами. Это борьба за монополизацию рынков сбыта, источников сырья, энергии, получение государственных контрактов, кредитов, владение интеллектуальной собственностью (патентами, лицензиями и т. п.). Ее важнейшими чертами являются установление монопольно высоких цен и присвоение на этой основе монопольно высоких прибылей (монопольной сверхприбыли, то есть выше среднеотраслевой нормы прибыли).

Чтобы получить эти прибыли, крупные компании-монополисты используют рекламу, расширяют количество послепродажных услуг, улучшают качество продукции, ее полезные свойства и др. Вообще компания-монополист не может беспредельно повышать цены, поскольку это приводит к сокращению спроса на ее продукцию, следовательно/и объема продаж.

Ценовая конкуренция — борьба между товаропроизводителями за потребителя путем уменьшения затрат на производство, снижения цен на товары и услуги без существенного изменения их качества и ассортимента.

Предприниматели при этом нередко прибегают к манипулированию ценами (устанавливают заниженные цены до тех пор, пока товар не завоюет рынок сбыта, после чего значительно повышают их), ценовым уступкам, сезонным распродажам и т. п. Важной чертой ценовой монополистической конкуренции является ценовая дискриминация (например, диктат транспортных компаний при перевозке сельскохозяйственной продукции, которая быстро портится), при которой один и тот же товар или услугу продают разным группам покупателей по неодинаковым ценам.

Неценовая конкуренция — борьба между товаропроизводителями за потребителей путем внедрения в производство достижений научно-технического прогресса, которые предопределяют новые потребительские свойства товара, улучшение качества продукции, ее ассортимента.

Кроме того, для завоевания больших рынков сбыта компании удлиняют сроки гарантийного обслуживания, предоставляют покупателям привлекательный кредит и др.

Большей частью неценовой характер конкуренция имеет в условиях господства олигополистической структуры. рынка (то есть контроля нескольких крупных компаний над производством и сбытом продукции определенного вида). В данном случае конкуренции присуща определенная стабильность цен (поскольку происходит их согласование между несколькими могущественными компаниями), которая получила форму "лидерства в ценах'. Чтобы предотвратить проникновение других предприятий на свой рынок, крупные компании осуществляют патентование и лицензирование новых изобретений, угрожают введением новых производственных мощностей и перенасыщением рынков товарами и т. п. Неценовая конкуренция полнее выражает интересы потребителей.

Разновидностью несовершенной конкуренции является нечестная конкуренция, которая ведется преимущественно неэкономическими методами (подкуп чиновников, промышленный шпионаж, заключение тайных соглашений о единой политике цен и даже диверсии против конкурентов).

9.3. Конкурентоспособность предприятия

В отличие от конкурентоспособности товара, которая может иметь как кратко-, так и долгосрочный характер, конкурентоспособность предприятия следует оценивать лишь в продолжительном периоде. Она означает наличие важных отличий данного предприятия от предприятий-конкурентов по уровню эффективности хозяйственной деятельности, формой проявления которой является способность приспосабливаться к условиям экономической конъюнктуры и удовлетворять своими товарами и услугами спрос потребителей.

К числу важнейших факторов, которые влияют на конкурентоспособность предприятия, относятся:

- внедрение в производство достижений науки и техники;

- рост объемов производства и емкости рынка;

- совершенствование системы действующих на предприятии стимулов к труду;

- позиции конкурирующих предприятий и др.

Современная теория и практика предпринимательства указывают, что основным средством повышения конкурентоспособности является реструктуризация на различных уровнях экономической системы:

- на национальном уровне она предполагает перераспределение доли отделенных секторов в валовом внутреннем продукте, занятости, экспорте и импорте, ресурсном обеспечении, льготах и пр.;

- отраслевая реструктуризация означает снятие с производства или модернизацию неконкурентоспособных, нерентабельных изделий, разработку и освоение новой продукции, совершенствование технологий;

- реструктуризация предприятий означает вхождение на рынок новых предпринимателей, быстрый рост высокоэффективных компаний, свертывание или модернизацию убыточных предприятий.

Отличия между предприятиями-конкурентами по уровню эффективности хозяйственной деятельности определяют на основе анализа стратегических показателей их развития. К таковым принадлежат динамика активов, динамика продаж и динамика прибыли:

- активы — совокупность имущества, фондов (машин, оборудования, зданий, сооружений, материальных запасов, вложений в ценные бумаги, банки, патенты и др.), ресурсов предпринимателей;

- динамика активов — отношение прироста общей суммы активов в отчетный период к общей сумме активов предыдущего периода;

- динамика продаж — отношение прироста продажи товаров и услуг в текущем году к объему продаж в предыдущем году;

- динамика прибыли — отношение прироста прибыли в текущем году к объему прибыли в предыдущем году.

Конкретной формой эффективности хозяйственной деятельности предприятия являются показатели рентабельности (прибыльность, доходность) предпринимательской деятельности, которая измеряется как кратное от деления величины прибыли на объем затрат.

Для оценки конкурентоспособности предприятия наиболее подходит коэффициент чистой прибыли:

![]()

Для достижения успеха в реализации предпринимательской идеи главная задача — найти для предприятия место на рынке. Наилучший вариант такого поиска — выявление еще не освоенного конкурентами рынка. С этой целью предварительно проводят сегментацию рынка. Важными объектами сегментации являются конкурирующие предприятия на рынке, отдельные группы товаров и услуг и потребители.

При проведении сегментации рынка предприниматель должен найти такую группу покупателей, потребности которых будут постоянно возрастать, а "предприятие сможет их наиболее полно удовлетворять, обеспечивая тем самым стабильный рост прибылей. На этом этапе предпринимательской деятельности основная задача заключается в выявлении конкурирующих предприятий, товаров-аналогов или товаров-заменителей, способных заменить изготовляемые его предприятием товары. После этого определяют сильные и слабые стороны конкурентов, обосновывают их вероятные тактику и стратегию.

Чтобы выявить сильные и слабые стороны конкурента, необходимо знать;

- рыночную нишу, которую он занимает;

- объем его товарооборота;

- качество и количество товаров, на которые преимущественно ориентировано предприятие;

- форму и дизайн продукции, наличие торговой марки;

- гарантийный и послегарантийный сроки обслуживания покупателей;

- организацию сбыта, в частности, условия и сроки снабжения товарами, размещение складских помещений, способы транспортировки и стоимость этих операций и др.;

- если товары конкурирующих предприятий экспортируются за границу, необходимо выяснить, в какие страны, какую рыночную нишу они там занимают и т. д.

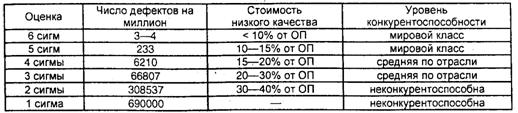

Анализ конкурирующих товаров завершается определением их конкурентоспособности — способности отвечать требованиям потребителей по сравнению с другими конкурирующими товарами. Существует множество методик определения конкурентоспособности продукции. К числу наиболее прогрессивных, к примеру, можно отнеси известную систему "шесть сигм" (Six Sigma). Созданная компанией "Моторола" в конце 80-х годов прошлого века, эта система направлена на устранение ошибок и дефектов в производстве продукции и таким образом обеспечивает выход продукции с заданными параметрами конкурентоспособности.

Система основана на статистических методах. Стандарт "шесть сигм" — это такой уровень эффективности, при котором на каждый миллион возможных неисправностей или операций приходится чуть больше трех фактических дефектов, при этом потери предприятия составляют не более 10% от объема ее продаж (ОП) (см. табл. 9.1).

Таблица 9.1

К началу ХХI века стало очевидно, что теория и практика конкурентоспособности закончила пожинать плоды классических разработок в области традиционных маркетинга и менеджмента. Все решения, направленные на повышение, уровня конкурентных преимуществ в XXI веке, из эксклюзивного знания превратились в стандартный набор инструментов. Предпринимательство в этом смысле стало однородным на всей нашей планете.

Все труднее становится создать конкурентное преимущество за счет редкости ресурса, ограниченности информации, надежности охраны новаций. Информационные сети мгновенно предоставляют любую информацию о ценах, качестве, сроках и стоимости доставки товаров как к потребителям, так и конкурентам. Все это проявляется в растущем товарном изобилии, при этом товары все более приближаются друг к другу по качественным характеристикам, поскольку так же быстро распространяется информация о технологических новациях. Никакое конкурентное преимущество не сможет существовать относительно длительный срок.

Еще в 1997 году о наступлении переломного момента в развитии конкурентоспособности заявил Питер Друкер. Его идеи имеют принципиальное значение для теории и практики создания конкурентных преимуществ. Друкеру:

- в современных условиях создание конкурентных преимуществ, во-первых, должно быть поставлено на поток. То есть инновации в бизнесе должны следовать одна за другой, и чем быстрее, тем лучше;

- во-вторых, мало создать новый продукт — надо еще убедить покупателя в том, что этот продукт адекватен его образу жизни, совместим с ним физиологически и духовно.

Неудивительно, что ставка в решении подобных задач делается не на технологии, не на организацию, не на маркетинг и даже не на стратегию. Революционность происходящего состоит в том, что все поставлено на человека и его главный современный ресурс — творчество. Причем если десять лет назад думали, что генерировать новации должны единицы одаренных изобретателей, то теперь речь идет о командном творчестве, которое, в свою очередь, также становится объектом предпринимательства, для чего уже стали создаваться креативные1 компании.

1Суть креативного мышления заключается в выводе предмета исследования за рамки существующего контекста. Например, конструкторы, совершенствуя в традиционной манере какой-либо инструмент, скажем, дрель, разрабатывают более удобную рукоятку, добавляют электронные регулировки скорости и т. п. А согласно креативному мышлению, потребителю нужен не столько сам инструмент, сколько результат его работы. В нашем случае — это дырки. Причем, инструмент, с помощью которого они сделаны, значения не имеет.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 |