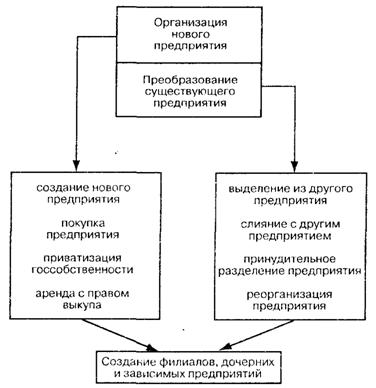

Рис. 7.21.

Но поскольку используемое или приобретаемое предпринимателем оборудование имеет пределы мощности, то оптимальным с этой точки зрения объемом производства будет предельная производительность оборудования (при избранной технологии производства):

Оп=Пмо

где Оп — оптимальный объем производства;

Омо — предельная мощность оборудования (при избранной технологии производства).

Наивысший уровень эффективности производства при этом будет связан не только с оптимальным объемом производства, но и с минимизацией существующих издержек производства (сокращение отходов используемого сырья, экономия ресурсов, электроэнергии и т. п.). Сокращение издержек производства может быть связано также с заменой одного фактора производства другим.

На практике часто говорят и о другой проблеме — замене одного сырьевого ресурса другим.

К примеру, Вы производите творог в пачках по 250 г ценой 14 денежных единиц. Исследовав рынок, Вы решаете производить творог с ягодно - фруктовым наполнителем. Технология, разработанная Вами, сводится к тому, что теперь на 200 г творога Вы будете добавлять 50 г наполнителя. При этом, поскольку Вы будете поставлять на рынок качественно новый товар, цена возрастет с 14 до 16 денежных единиц.

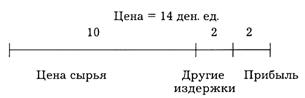

Структура цены до изменения технологии была следующей (рис. 7.26):

Рис. 7.26.

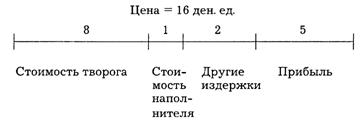

При новой технологии с учетом того, что 50 г творога, на которые приходятся 2 денежные единицы издержек (10 : 250х50), заменяются 50 г наполнителя, на производство которого Вы расходуете одну денежную единицу, структура цены принимает иную форму (рис. 7.27):

2 ситуация. Определение оптимального объема производства

при возможности использования

нелимитированного объема капитала

Предприниматель, вступающий в сферу деловой активности или приступающий к реализации нового делового проекта, исходит из двух возможных вариантов: размер капитала, который он предполагает инвестировать, ограничен или же неограничен.

Ограничения величины капитала устанавливаются самим предпринимателем. Ограничивая размер капитала, который может быть вложен в реализацию проекта, предприниматель исходит из реальных возможностей ("...У меня есть 10 млн., к кредиту обращаться я не хочу" или "...Мне могут дать кредит, но не более 20 млн." и т. д.).

При осмыслении проекта, в отношении которого рассматриваются разные варианты объема производства, предприниматель использует понятие эластичности требуемого капитала, т. е., если необходимо, он может инвестировать 10 млн., а если потребуются инвестиции в 20 млн., то он в состоянии осуществить и их. От чего же зависит размер требуемого капитала? Конечно же, от избираемого объема производства: одно дело, когда Вы планируете производить 100 товарных единиц в день, и совсем другое, если Вы хотите, чтобы ежедневный объем производства составил 1000 товарных единиц.

Выбор оптимального варианта предполагает рассмотрение нескольких (множественных) вариантов выбора количественных параметров производства и соотнесения объема производства с необходимым размером капитала.

К примеру, если для производства 100 товарных единиц Вам требуется капитал, равный 1000 денежных единиц, а для производства 150 таких же товаров — сумма в 1200 денежных единиц, то, несомненно, Вы остановите свой выбор на втором варианте. Поскольку в первом случае (при цене товара 20 денежных единиц) Ваш доход составит 1000 денежных единиц (20 ден. ед. х 100 — 1000), а во втором — 1800 денежных единиц (20 ден. ед. х 150 — 1200).

При поиске такого оптимального варианта соотносят уже не два (как в случае с заданной величиной капитала), а три показателя:

• возможный объем производства;

• требуемый размер капитальных затрат;

• требуемый размер трудовых затрат.

Для получения значимых выводов требуется не просто увязать между собой эти показатели, но и проанализировать возможные варианты их сочетаний. Прежде всего следует разделить требуемые издержки (затраты труда и капитала) на постоянные и переменные. Необходимо также ввести показатели валовых издержек (сумма постоянных и переменных) и средних валовых издержек (в расчете на единицу товарной продукции).

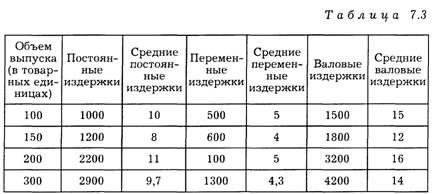

Из табл. 7.3 видно, что оптимальный вариант связан с объемом выпуска в 150 товарных единиц, поскольку прибыль, получаемая с каждой товарной единицы (при постоянной рыночной цене), больше, чем при любом другом из рассматриваемых вариантов.

Оптимальный — с экономической точки зрения — объем производства определяется исходя из предельных издержек. Лоб предельными понимаются приростные издержки производства, т. е. увеличение валовой суммы издержек в связи с увеличением количества выпускаемых товаров.

Предположим, Вы выпускаете 100 товарных единиц, валовые издержки составляют 200 денежных единиц. Средние издержки в расчете на товарную единицу равны двум денежным единицам. Предположим также, что Вы принимаете решение об увеличении производства продукции со 100 до 150 товарных единиц. Прирост объема производства в этом случае составит 50 товарных единиц.

Однако увеличение объема производства вызывает и рост издержек производства. При этом такой рост издержек не всегда пропорционален увеличению объема производства, т. е. различают издержки пропорциональные (когда их прирост пропорционален росту объема производства), прогрессивные (когда издержки производства растут опережающими темпами по отношению к росту объема производства) и дегрессивные (когда издержки производства растут более низкими темпами по отношению к росту объема производства).

Вернемся к нашему примеру. Допустим, прирост объема производства, составивший 50 товарных единиц, вызвал прирост валовых издержек в 50 денежных единиц. Эти 50 денежных единиц и являются предельными (или приростными) издержками. Причем в нашем примере эти предельные издержки относятся к категории дегрессивных, поскольку средние валовые издержки в расчете на единицу товарной продукции (до увеличения объема производства) составили две денежные единицы, а в расчете на единицу товарного прироста такие издержки равны одной денежной единице.

Вы стали производить 150 товарных единиц, а валовые издержки выросли до 250 денежных единиц. Средние валовые издержки составляют 1,67 денежной единицы. Таким образом, с каждой производимой товарной единицы Вы в этом случае получаете дополнительную (по сравнению с прежней ситуацией) прибыль, равную 0,33 денежной единицы.

При еще большем увеличении объема производства предельные издержки (применительно к нашему примеру) обязательно примут характер пропорциональных. Предположим, Вы планируете увеличить объем производства со 150 до 200 товарных единиц, что потребует увеличения и валовых издержек на 83 единицы, а валовые издержки в расчете на единицу товарного прироста составят 1,67 денежной единицы, т. е. на уровне средних валовых издержек. Естественно, что и в этом случае Вы примете решение (если ситуация на рынке позволяет это сделать) об увеличении производства. Допустим, через некоторое время Вы намереваетесь увеличить объем производства с 200 до 220 товарных единиц, что потребует роста валовых издержек на 50 денежных единиц. В этом случае предельные издержки в расчете на единицу товара составят 2,5 денежной единицы (50 : 20), что существенно превышает показатель средних валовых издержек (1,67) по текущему объему производства. С экономической точки зрения в такой ситуации нецелесообразно принимать решение об увеличении производства, поскольку тогда средние валовые издержки возрастут с 1,67 до 1,74 денежной единицы, что повлечет за собой снижение прибыльности производства.

Общие правила по отношению к таким ситуациям следующие:

1. Прежде всего необходимо определить средние валовые издержки в расчете на единицу производимого товара.

2. Решение об увеличении объема производства можно принимать только в случае, если предельные (приростные) издержки в расчете на единицу дополнительно производимых товаров равны или меньше размера средних валовых издержек по текущему объему производства.

3. Следует отказаться от решения об увеличении объема производства, если средние валовые издержки на единицу дополнительно производимых товаров выше, чем средние валовые издержки по текущему объему производства.

4. В случае принятия решения об увеличении производства необходимо рассчитать показатель средних валовых издержек применительно к новому объему производства.

Отметим, что эти правила действуют тогда, когда предпринимателя интересует только норма прибыли, т. е. максимально эффективный уровень производства (а не масса прибыли), и он не преследует других целей (например, удержать рынок этого товара под своим контролем).

6.3.3. Объем производства и воздействие на рыночную цену

Выбирая какой-то определенный объем производства, предприниматель, конечно же, должен понимать, что любое изменение в количестве поставляемого им на рынок товара может оказать воздействие на движение цены.

Рыночный механизм имеет свои особенности. Главная из них, с точки зрения предпринимателя, сводится к тому, что рынок всегда стремится к равновесию. Равновесный рынок — это такая ситуация на рынке, когда количество товара, предполагаемое к реализации по определенной цене, соответствует количеству товара, которое потребители готовы приобрести по предлагаемой цене. На практике, однако, не существует абсолютно равновесного рынка, смоделировать такой рынок можно лишь на уровне абстракции: на рынок всегда поставляется или больше товара, чем его требуется по предлагаемой цене, или же меньше. Рыночный механизм при этом способствует или изменению спроса, или изменению предложения.

Предприниматель, функциональное назначение которого сводится к участию в процессе формирования рыночного предложения, должен помнить о следующем:

• предложение формируется производителем и его объем зависит от установившейся на рынке товарной цены;

• по разным ценовым показателям производитель предлагает рынку разное количество товаров, т. е. объем рыночного предложения зависит от уровня цены: чем выше цена на товар (и чем выгоднее производить такой товар), тем выше будет и предложение, и наоборот, чем цена ниже, тем и предложение будет ниже;

• объем предложения может прогнозироваться производителем путем определения количества товара, которое потребители готовы были бы приобрести по конкретной цене; при этом производитель исходит из того, что потребителю свойственен обратный экономический интерес: чем выше цена товара, тем меньше товара он может приобрести, и наоборот, чем ниже цена товара, тем большее количество товара он готов купить.

Таким образом, "играя ценовым показателем" (т. е. понижая его или повышая), предприниматель воздействует на уровень спроса и в точном соответствии с уровнем спроса старается регулировать и предложение: если он уверен, что при понижении цены спрос возрастет, то он увеличивает соответственно и предложение — и наоборот.

Реагирование уровня спроса на изменение цены называется эластичностью. С точки зрения предпринимателя (производителя), можно говорить об эластичности спроса от цены. Эластичность спроса от цены есть изменение в уровне спроса при однопроцентном изменении цены.

Предположим, мы снижаем цену на поставляемый нами товар на 1%, а спрос по этой причине увеличивается на 3%, а это означает, что эластичность спроса от цены на этот товар составляет + 3%.

На практике пытаются, конечно же, выявить какие-то приблизительные показатели ("примерно 3%" или "от 3 до 5%"). Если предприниматель имеет представление об эластичности, то ему становится очевидным, как регулировать планируемый объем выпуска товаров и рыночную цену (если такая возможность имеется), чтобы поддерживать баланс спроса и предложения на рынке. Если он производит 100 единиц товара и поставляет их на рынок по цене 25 денежных единиц, то перенасыщения рынка нет, а наоборот, весь товар расходится сразу же. Тогда, не увеличивая объем производства, Вы можете повышать цену на Ваш товар до тех пор, пока по новой, более высокой цене на рынке будет приобретаться столько товара, сколько Вы и поставляете. Точно так же предприниматель, поставляющий товар на рынок по высокой цене, по которой не удается реализовать весь поставляемый товар, будет снижать цену до тех пор, пока не установится равновесие между спросом и предложением.

Тип товара, цена и объем производства

Имея возможности оказывать воздействие на рыночную цену товара, предприниматель не должен забывать, что товары на рынке могут относиться к категории взаимозаменяемых, т. е. товаров, которые призваны удовлетворять одну и ту же потребность. Применительно к каждой потребности можно подобрать целый товарный ряд, и товары, входящие в этот ряд, будут характеризоваться, с точки зрения потребителя, именно как товары взаимозаменяемые. Множественные ряды таких товаров образуют различные виды продуктов питания, одежды, услуг по заполнению досуга и т. д. Психология человеческого поведения такова, что потребитель старается из множественного ряда товаров чаще всего выбрать тот товар, цена на который ниже ("...Резко повысят цену на водку, будем пить вино", — говорят люди, питающие пристрастие к этим напиткам).

Предприниматель, сознающий, что его товар относится к категории взаимозаменяемых, может понизить цену на свой товар (при условии, что цены на другие товары-заменители не снижаются), чтобы можно было больше произвести товара и поставить его на рынок, надеясь на его полную реализацию. Повышая цену на свой товар, предприниматель должен учитывать то обстоятельство, что отдельные люди, которые раньше приобретали произведенный им товар, перейдут на потребление других товаров. А раз так, то предприниматель в такой ситуации не может не подумать о необходимости снижения объема производства.

Правда, не все товары, которые могут удовлетворять однопорядковые потребности, относятся к категории взаимозаменяемых. К примеру, русский квас не входит в ряд взаимозаменяемых товаров вместе с "пепси" и "кока-колой". Эти товары мы относим к категории разнопорядковых товаров. Более того, по мнению одного человека, два каких-то товара относятся к категории взаимозаменяемых, а с точки зрения другого человека эти же самые товары не могут быть заменителями. Вкусы, пристрастия, привычки людей играют определяющее значение в подобной классификации товаров, но это означает, что предприниматель не может игнорировать эту проблему, если он предполагает выступить на рынке грамотно и надеется на высокий эффект.

Тип рынка, цена и объем производства

Действуя на данном рынке, предприниматель обычно пытается определить его наиболее существенные характеристики, поскольку от знания таких характеристик во многом зависят его рыночная тактика и стратегия. Прежде всего предприниматель сегментирует рынок, т. е. из всей совокупности хозяйственных связей он выделяет определенный сегмент — ту часть таких связей, которые касаются его конкретной деятельности в качестве субъекта рынка. Он определяет свой сегмент рынка, например рынок молочных продуктов или мясных товаров или — более широко — рынок продовольственных товаров. Такая сегментация необходима предпринимателю для того, чтобы конкретно выделить его конкурентов и адресно представлять себе потребителей этого сегмента, т. е. этой части рынка.

Характеристика рынка дается на основе информации о числе продавцов и покупателей на рынке, о доле каждого рыночного субъекта в совокупном спросе и совокупном предложении. Прежде всего выделяются два противоположных типа рынков:

монополистический (один продавец и много покупателей — это абсолютная монополия) и монопсонический (один покупатель и много продавцов — чистая монопсония). Рынок; совершенной конкуренции характеризуется множеством продавцов и покупателей.

В условиях монополистического рынка у производителя (продавца) есть потенциальная возможность устанавливать рыночную цену, в условиях же монопсонического рынка уже не продавец, а покупатель имеет такую возможность. Рынок совершенной конкуренции характеризуется тем, что все его субъекты (и продавцы, и покупатели) вынуждены подстраиваться под рыночную цену, которая объективно складывается на основе соотношения спроса и предложения.

Выделяют также олигополию ("власть немногих" — ситуация, когда продавцов несколько, а покупателей много), дуополию (два продавца), частичную монополию (один крупный продавец и несколько мелких).

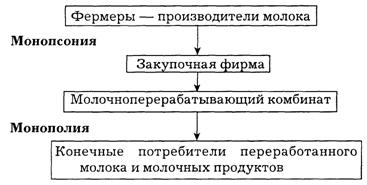

Один и тот же однородный рынок может классифицироваться по-разному, если такому рынку присуща многозвенная структура производителей (например, российский рынок молочных продуктов). Система взаимосвязей на этом рынке может быть представлена следующим образом:

4.4. Факторы, оказывающие воздействие на объем производства

При рассмотрении этой проблемы мы принимаем ряд допущений. Во-первых, под объемом производства мы понимаем объем реализации или сбыта, т. е. такую ситуацию, когда предприниматель "работает на рынок, а не на склад". Во-вторых, предприниматель при определении объема производства исходит из необходимости выявления оптимума, т. е. такого количественного показателя объема производства, при котором обеспечивается максимально возможный уровень прибыли. В-третьих, мы абстрагируемся от стратегии предпринимателя по упрочению своего положения на рынке (закреплению за собой все большей доли рыночного сегмента), поскольку эта стратегия вынуждает его избирать новую линию рыночного поведения, при которой точка оптимума передвигается от показателя максимально возможного уровня прибыли к минимально допустимому (с его точки зрения) уровню.

Факторы оказывают воздействие на объем производства при сохранении его оптимального уровня?

А. Цена товара

Прежде всего это цена товара. Выявляя зависимость между ценой и объемом производства, предприниматель исходит из понятия ценовой эластичности, суть которого сводится к тому, что при повышении цены товара спрос на такой товар сокращается, а при снижении цены спрос, как правило, растет, что должно вызвать и адекватную реакцию производителя, т. е. соответственное сокращение или увеличение производства.

Это правило не действует только в отношении товаров и услуг, которые характеризуются неэластичным спросом: как бы ни менялись тарифы, скажем, на потребление электроэнергии, ее общее потребление не изменится сколько-нибудь существенно (хотя некоторая бережливость или, наоборот, расточительность будет налицо).

В такой ситуации предпринимателю было бы желательно (хотя бы приблизительно) рассчитать показатель эластичности, т. е. определить, как меняется объем спроса на производимый им товар при изменении цены на 1%. При учете ценовой эластичности предприниматель рассуждает примерно таким образом: "Если я повышу цену на 10%, то спрос, по всей вероятности, сократится на 5%, если я снижу цену на 5%, то спрос возрастет на 10% — что лучше?"

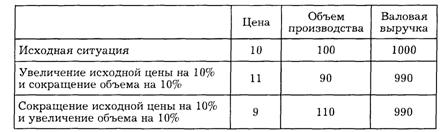

Правда, при учете ценовой эластичности предприниматель отслеживает главным образом воздействие изменения цены и объема производства на величину валового дохода. Правила, которыми при этом руководствуется предприниматель, сводятся к следующему:

1. При эластичном спросе валовая выручка увеличивается при снижении цены (и росте объема производства), если при этом процентный рост объема производства превышает процентное снижение ценового показателя.

К примеру, если цена снижена на 10%, а объем производства и реализации возрастает на 20%, то валовая выручка увеличивается.

2. При эластичном спросе валовая выручка уменьшается при повышении цены (и сокращении объема производства) при условии, что процентное сокращение объема производства превышает процентное увеличение цены.

К примеру, Вы решаете повысить цену на 10%, но это действие вызывает необходимость сокращения объема производства на 20%, в этом случае валовая выручка сократится.

3. При нейтрально-эластичном спросе валовая выручка остается на прежнем уровне при изменении цены. В этом случае процентное снижение или повышение цены всегда равно процентному сокращению или увеличению объема производства.

К примеру, Вы снижаете цену на 10%, на 10% увеличивается и спрос. Это правило, правда, носит весьма условный характер. Дело в том, что в таком случае действует простое математическое правило:

равновеликое, но противоположно направленное процентное изменение двух соотносимых величин не дает прежнего результата. Обратимся к примеру.

Таблица 7.5

Соотношение между ценой и выручкой

Таким образом, в конкретных ситуациях (если предприниматель стремится к сохранению прежнего уровня валовой выручки) требуется более тщательный расчет.

4. При неэластичном спросе валовая выручка сокращается при снижении цены (и сохранении объема производства на прежнем уровне).

5. При неэластичном спросе валовая выручка увеличивается при повышении цены (и сохранении объема производства, на прежнем уровне).

Б. Качество товара и упаковки

Как показала практика, наиболее эффективным способом увеличения объема производства (да и повышения цены) выступает поставка на рынок обновленного товара с улучшенными качественными или потребительскими свойствами или хотя бы в новой упаковке — более привлекательной, к примеру. При этом следует помнить, что качественные характеристики (и товара, и упаковки), на которые потребитель обращает внимание, бывают функциональными и органолептическими.

Функциональные свойства товара — это характеристики степени и качества удовлетворения потребности, выявляемые покупателем при пользовании или потреблении товара ( к примеру, содержание жира или холестерина в продуктах, скорость автомобиля, число каналов телевизора и т. д.). Органолептические свойства товара — это дизайн, цвет, фасон (или удобство, скажем, для обуви). То же самое относится и к упаковке, которая также выполняет как функциональную роль (сохранность товара), так и органолептическую (отличает этот товар от других, привлекает яркостью, необычностью и т. д.

В. Гарантии сервисного обслуживания

Объем производства, как свидетельствует практика, может быть увеличен, если производитель, поставляющий товар на рынок, гарантирует сервисное обслуживание товара (или потребителя, который приобретает такой товар). Это правило, естественно, действует только в той ситуации, если в предшествующий этап производитель такой гарантии не давал.

Под сервисным обслуживанием понимается предоставление потребителю услуг, связанных с более эффективным использованием (потреблением) приобретаемого товара (доставка, установка, подключение, пуск, текущий ремонт в течение определенного срока, замена некачественных блоков или самого товара). Обычно услуги такого рода оказываются бесплатно (для потребителя).

Г. Использование посредников

Если предприниматель ставит перед собой задачу моделирования собственного сегмента рынка, то рост объема производства может быть достигнут путем развития системы партнерских связей с посредниками, которые берут на себя функции продвижения товара от предпринимателя к конечному потребителю такого товара. В случае если предприниматель намеревается расширить географическую зону распространения своего товара, установление прочных и долговременных отношений с агентами, дилерами, дистрибьюторами, консигнаторами имеет особое значение. Правда, в этом случае предприниматель начинает оперировать понятием оптовой цены, которая представляет собой разницу между уровнем розничной цены и величиной валового дохода посредника от совершения данной операции:

Цо = Цр - Двп

где Цо — оптовая цена;

Цр — розничная цена;

Двп — валовой доход посредника.

Д. Товарный ассортимент

Под ассортиментом понимают перечень (набор) однородной продукции, детализированной по видам, типам, сортам, размерам, маркам и т. д.

Предприниматель обязательно сталкивается с проблемой ассортиментной политики: производство (или реализация) какого набора продукции даст наибольший экономический эффект. С этой точки зрения различают широкий и узкий ассортимент.

Под широким ассортиментом понимается множественность наименований производимой (реализуемой) продукции, под узким ассортиментом — ограниченный круг товаров. Правда, такие ассортиментные характеристики носят скорее относительный характер, т. е. используются обычно в ситуациях сравнения ("...Конкурент производит 10 наименований, а я лишь три"). При этом ассортиментная классификация зависит от сферы деятельности предпринимателя: если для производственных структур широкий ассортимент связан с производством 10 (а может быть, и меньше) наименований, то для торговых предприятий он исчисляется тысячами единиц: к примеру, товарный ассортимент крупного универсама включает до 30 тыс. позиций.

Для предпринимателя важнее, правда, другая форма ассортиментной классификации — различение глубокого и плоского ассортимента. Если предприниматель принимает решение о производстве различных модификаций одного и того же вида товара или его различных сортов (т. е. с существенными качественными различиями), то в таком случае речь идет о глубоком ассортименте, а в противном случае говорят о плоском ассортименте продукции фирмы. Смешение различных ассортиментных позиций в рамках одного производственного предприятия придает процессу производства характер универсализации.

Осуществление предпринимателем определенной ассортиментной политики, выбор такой политики обычно связан с поиском путей увеличения прибыльности производства, его оптимизации. Глубокий ассортимент, к примеру, характерен для производителя, который подразделяет своих потенциальных потребителей на отдельные группы, скажем, в зависимости от уровня доходов. Плоский ассортимент, как правило, имеет производитель, который не делает никаких существенных различий между отдельными группами потребителей.

Е. Реклама

Под рекламой понимают определенные действия производителя (и расходы, связанные с осуществлением таких действий) по широкому распространению информации о фирме и производимых ею товарах, услугах или продуктах. На потенциально возможных потребителей оказывается психологическое воздействие с целью вызвать у них интерес к рекламируемому товару, который бы обязательно перерос в желание приобрести такой товар, а позже — в привычку пользования таким товаром. Смысл и назначение рекламы — воздействовать на увеличение сбыта без снижения цены, а это вместе с тем означает воздействие на объем производства.

Реклама — это затратные действия производителя, а раз так, то у производителя, естественно, возникает вопрос об эффективности использования средств на проведение рекламной кампании: компенсируются ли средства, используемые на рекламу, прибылью от продажи приростного (от рекламы) количества товара?

К примеру, в результате рекламы удалось продать 100 товарных единиц сверх обычно реализуемого количества. Каждая товарная единица приносит прибыль, равную 10 денежным единицам, а на рекламную кампанию было израсходовано 2000 денежных единиц. В такой ситуации нет оснований утверждать об эффективности рекламы: убыток составил 1000 денежных единиц (2000 — 10 х 100).

Для выявления эффективности будущей рекламной кампании вводят понятие точки нулевой эффективности рекламы. Этот показатель определяет, на какую величину должен вырасти объем реализации при неизменной цене, чтобы можно было возместить расходы, связанные с проведением рекламной кампании. Такой показатель рассчитывается по формуле:

Эр =

где Эр — точка нулевой эффективности рекламы;

Сра — стоимость рекламной акции;

Вп — средняя величина покрытия.

Поскольку средняя величина покрытия представляет собой разницу между ценой товара и величиной средних переменных издержек, то формулу определения точки нулевой эффективности рекламы можно представить в иной форме:

где Ц — цена товара;

И пер— переменные издержки на единицу товарной продукции.

К примеру, мы продаем товар по цене 2500 денежных единиц за одну товарную единицу. В структуре цены на переменные издержки приходится 1000 денежных единиц. Предполагаемая нами рекламная кампания обойдется в денежных единиц. Возникает вопрос, сколько же товарных единиц (как минимум) нам необходимо будет дополнительно реализовать, чтобы компенсировать расходы, связанные с оплатой такой рекламной кампании? Воспользуемся формулой:

Таким образом, мы должны реализовать дополнительно (от рекламной кампании) как минимум 100 товарных единиц. При реализации менее 100 товарных единиц рекламная кампания будет носить убыточный характер, при продажах 100 товарных единиц — нулевой характер, т. е. прибыль останется на уровне прибыли, получаемой до проведения рекламной кампании. И только начиная с продажи 101-й товарной единицы мы будем получать дополнительную прибыль от рекламной кампании. Таким образом, чтобы решить эту проблему, нужно ответить на вопрос: удастся ли после проведения рекламной кампании дополнительно продать более 100 товарных единиц? Если в ответе будет сомнение, то с экономической точки зрения вряд ли стоит принимать решение о проведении такой кампании, поскольку налицо угроза понесения убытков.

Ж. Комбинация факторов воздействия на объем производства

В деловой практике на объем производства, который планируется предпринимателем, оказывает воздействие обычно не один, а несколько факторов, которые учитываются предпринимателем. К примеру, планируя снижение цены и проведение рекламной кампании, предприниматель предполагает, скажем, 10-процентное увеличение объема реализации от снижения цены и 15-процентное увеличение — от рекламной кампании. Такие расчеты даже на уровне прогнозов оказывают существенное воздействие на принятие предпринимателем эффективного, решения.

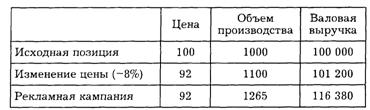

В рассмотренном выше примере комбинация двух факторов оказывает повышательное воздействие на объем производства. К примеру, до использования этих факторов цена на производимый нами товар составляла 100 денежных единиц за товарную единицу, а объем производства и реализации — 1000 товарных единиц. Проследим, какое конкретно воздействие оказывают на объем производства и реализации товара снижение цены на 8% и рекламная кампания (табл. 7.6).

Таблица 7.6

Динамика объема производства при использовании определенных факторов

В данном случае объем валовой выручки возрастет на 16,4% по сравнению с исходной позицией, а объем производства — на 26,5% (но объем валовой выручки мог бы возрасти всего лишь на 1,2%, если бы мы ограничились лишь изменением цены, отказавшись от рекламной кампании).

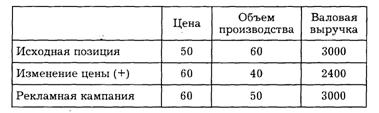

Комбинация факторов может оказывать, однако, и нейтрализующее воздействие на объем производства. Предположим, мы производим 60 товарных единиц, которые реализуются нами по цене, равной 50 денежным единицам. При повышении цены на 20% объем реализации (а следовательно, и производства) мог бы сократиться на \/3. Однако поскольку мы проводим одновременно с повышением цены рекламную кампанию, то объем производства снижается не на 1/3, а всего лишь на 50 денежных единиц. В этом случае сумма валовой выручки не изменится в результате использования нами нейтрализующей комбинации факторов воздействия (табл. 7.7).

Таблица 7.7

Динамика объема производства и валовой выручки

Если бы мы ограничились лишь изменением цены (в случае отказа от одновременного проведения рекламной акции), валовая выручка сократилась бы с 3 до 2,4 денежной единицы; в случае проведения рекламной кампании валовая выручка остается на том же самом уровне, что и в исходной ситуации.

Отметим, что в определенных ситуациях подобная комбинация может не принести ожидаемого результата, если, скажем, при повышении Вами цены и одновременном проведении рекламной кампании Ваши конкуренты понизили цену или хотя бы оставили ее на том же уровне.

ТЕМА 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

5.1. Основные способы создания собственного предприятия

5.2. Ограничение предпринимательства

5.3. Регистрация и реорганизация предприятия

После анализа различных условий предпринимательской деятельности и реализации предпринимательской идеи возникает необходимость в определении способов организации собственного дела, изучении ограничений в его деятельности и оснований для ее прекращения.

5.1. Основные способы создания собственного предприятия

Рассмотрев основные проблемы реализации предпринимательской идеи, нужно принимать решение: покупать действующее предприятие, реорганизовать существующее или создать новое.

Схема 5.1. Методы создания предприятия

Финансисты при оценке кредитного риска банка считают в большинстве случаев наиболее эффективным приобретение предприятия. В то же время для создания ранее неизвестных товаров или услуг, освоения новой "рыночной ниши" более подходит реорганизация предприятия или создание нового.

С юридической точки зрения предприятие может быть создано:

- по решению собственника (собственников) имущества или уполномоченного им (ими) органа, предприятия-основателя, организации или трудового коллектива на основе действующего законодательства, а также вследствие принудительного раздела другого предприятия в соответствии с антимонопольным законодательством;

- путем выделения из состава действующего предприятия по решению его трудового коллектива с согласия собственника или уполномоченного им органа. В этом случае за новыми предприятиями сохраняются правоприемные обязательства.

Но любой из этих вариантов требует кадрового, материального и финансового обеспечения, то есть эффективных предпринимательских решений в отношении привлечения человеческих, материальных и финансовых ресурсов. Предпосылки таких решений готовятся предпринимателем в процессе формирования бизнес-плана. Но данной работе предшествует анализ проблем изыскания начального капитала.

Начальный капитал — сумма денег, ценных бумаг или материально-вещественных ценностей, необходимых предпринимателю для открытия собственного дела, создания предприятия по производству товаров, услуг.

Начальный капитал неодинаков в разных странах, отдельных сферах и отраслях народного хозяйства.

Так, в США его средняя величина в начале 90-х годов прошлого века составляла приблизительно 20 тыс. долл., в Канаде — 12,5 тыс. долл. В нашей стране эта сумма намного меньше. Так, для «челночного бизнеса» (покупка товаров в других регионах или странах по низким ценам и перепродажа их в России), которым в конце 90-х годов XX века занималось несколько миллионов человек, достаточно было иметь до 3 тыс. долл. В сфере услуг в России одно рабочее вместо в конце 90-х годов стоило от 5 тыс. долл. США, а в производстве товаров - немного больше.

Начальный капитал включает и так называемый "стартовый" компонент (капитал), то есть расходы, связанные с подготовкой производства товаров или услуг. Они включают в себя определенные затраты на создание собственного предприятия:

- его регистрацию (уплата регистрационного сбора);

- оплата подготовки учредительных документов;

- услуги нотариуса;

- открытие расчетного счета в банке;

- изготовление эскиза печати, штампов, товарного знака;

- получение кодов деятельности;

- разрешение милиции на изготовление печати и штампов;

- услуги чиновников (взятки) и др.

На этом этапе финансовое планирование проводится в рамках разработки бизнес-плана.

Чрезвычайно важными для будущих предпринимателей являются точная информация бизнес-плана об имуществе предприятия, в частности, об источниках его формирования. Имущество предприятия составляют его основные и оборотные фонды, а также другие ценности, стоимость которых отображается в самостоятельном балансе предприятия. Основными источниками формирования имущества предприятия являются:

- денежные и материальные взносы учредителей;

- доходы, полученные от реализации продукции, а также от других видов хозяйственной деятельности, в т. ч. от операций с ценными бумагами;

- кредиты банков и других кредиторов;

- средства из бюджетов разных уровней.

Одним из важнейших средств формирования начального капитала являются сбережения домохозяйств. Количественно такие сбережения представляют собой разность между доходами семьи и потребительскими затратами. Соотношение между этими показателями еще называют нормой сбережений, которая сильно влияет на предпринимательскую активность в стране.

Среди развитых стран мира высочайшая норма сбережений — в Японии. Так, в 1990 году этот показатель составлял там 14,4% личного дохода и был в б раз больше, чем в США. В России сейчас почти II 90% домохозяйств находятся на грани выживания, следовательно, не делают никаких сбережений.

На любом предприятии должна действовать финансовая стратегия, которая реализуется в финансовых планах, позволяющих на начальном этапе деятельности решить две основные задачи:

- какие средства необходимы для того, чтобы начать предприятие?

- какие средства необходимы для работы предприятия в течение 3-х месяцев? каковы их источники?

Определив объем и источники инвестирования, предприниматель принимает решение о создании предприятия. В его основе лежат механизмы определения доходности инвестирования и анализа безубыточности. Доходность инвестирования связана с сроком окупаемости и дисконтированием дохода. Срок окупаемости инвестиций определяется отношением суммы первоначальных инвестиций к ежегодным денежным доходам от реализации предпринимательской идеи.

Но в условиях инфляции его определение невозможно без применения коэффициента дисконтирования (Кд). Он определяется по формуле:

![]()

где: П — отношение банковской кредитной ставки к 100;

n — количество лет инвестирования.

Эффективность инвестирования определяется отношением суммы дисконтированного дохода к сумме дисконтированного расхода. Реализация предпринимательской идеи считается эффективной, если этот коэффициент больше единицы.

Эту эффективность отражает и коэффициент прибыльности. Он предполагает определения точки безубыточности, которая показывает уровень производства и продаж, при котором финансовые поступления покрывают расходы на производство. В этой точке оно становится безубыточным, но и прибыли еще не дает.

Права предпринимателей регламентируются законодательством, с одной стороны, а с другой — обычаями делового оборота, то есть применяемыми в какой-либо области предпринимательской деятельности правилами поведения.

5.2. Ограничение предпринимательства

Для осуществления отдельных видов деятельности предприниматели обязаны получить специальное разрешение — лицензию — документ, который выдается ее собственнику государственными органами, на право заниматься определенным видом предпринимательской деятельности, требующим ограничений.

В ст. 17 Федерального закона РФ от 01.01.2001 "О лицензировании отдельных видов деятельности" (с измен, от 01.01.2001) установлен перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии. Такими видами деятельности могут быть, например:

- поиск (разведка) и эксплуатация месторождений полезных ископаемых;

- производство, ремонт и реализация оружия и боеприпасов к нему;

- изготовление и реализация лекарственных средств;

- изготовление алкогольных и табачных изделий;

- медицинская, ветеринарная и юридическая практика;

- организация азартных игр и игорных заведений и др.

Лицензия выдается юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю — лицензиатам.

Лицензирование представляет собой мероприятия, связанные с выдачей лицензий, переоформлением документов, подтверждающих наличие лицензий, приостановлением и аннулированием лицензий и надзором лицензирующих органов за соблюдением лицензиатами при осуществлении данных видов деятельности соответствующих требований и условий.

Основные принципы осуществления лицензирования:

- обеспечение единства экономического пространства, установление единого порядка лицензирования на территории РФ;

- создание, единого перечня лицензируемых видов деятельности;

- определение лицензионных требований и условии положениями о лицензировании конкретных видов деятельности;

- гласность и открытость лицензирования;

- соблюдение законности при осуществлении лицензирования.

Лицензия выдается на каждый лицензируемый вид деятельности, который может выполнять только ее собственник.

Срок действия лицензии устанавливается положением о лицензировании конкретного вида деятельности

Уведомление об отказе и выдаче лицензии направляется соискателю в письменной форме с указанием причин отказа. Соискатель лицензии имеет право обжаловать в установленном порядке данное решение, а также требовать независимой экспертизы.

Лицензирующие органы осуществляют контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий и могут приостанавливать действие лицензии. Лицензия может быть аннулирована решением суда на основании заявления лицензирующего органа, выдавшего ее, или органа государственной власти в соответствии с его компетенцией.

Основаниями для аннулирования лицензии являются:

- недостоверные или искаженные данные, представленные для получения лицензии;

- неоднократное или грубое нарушение лицензиатом лицензионных требований и условий;

- незаконность решения о выдаче лицензии.

Осуществление определенного вида деятельности без специального разрешения (лицензии) является одним из признаков признания такой деятельности незаконным предпринимательством.

В случае преобразования юридического лица, изменения его наименования или места его нахождения лицензиат — юридическое лицо или его правопреемник — обязан незамедлительно подать заявление о переоформлении лицензии с приложением соответствующих документов, подтверждающих указанные сведения..

Технология создания предприятия базируется на законодательстве страны, в которой оно будет действовать. Российские предприятия создаются в соответствии с Гражданским Кодексом РФ.

5.3. Регистрация и реорганизация предприятия

Главным на начальном этапе учреждения юридического лица является выбор его формы собственности и правового статуса предприятия. Учредителями предприятия могут быть собственники имущества либо уполномоченные ими лица.

На втором этапе ведется разработка учредительных документов, устава и учредительного договора. Содержание учредительных документов должно соответствовать требованиям, предусмотренным п. 2 ст. 52 ГК РФ. Заключительным этапом образования юридических лиц является их государственная регистрация, с момента которой организация получает статус юридического лица.

Устав предприятия определяет его правоспособность, устанавливает правовой статус. Основное назначение устава — информирование контрагентов и иных лиц о круге своей деятельности, правах и возможностях, установление организационно-правовой формы предприятия.

Ни сам устав, ни его отдельные положения не могут быть объявлены коммерческой тайной.

Учредительный договор — договор о добровольном объединении двух или нескольких лиц, их имущества, в котором каждый из участников берет на себя определенные обязательства по отношению к другим участникам с целью получения прибыли. Поэтому акцент в нем делают на общем объеме уставного фонда, доле каждого из учредителей, ее форме (натуральной или имущественной), условиях передачи имущества в собственность юридического лица, порядок распределения прибыли и убытков, условия выхода учредителей из состава юридического лица.

Подписанию учредительного договора, как правило, предшествует тщательное комплексное технико-экономическое обоснование деятельности предприятия, разработка бизнес-плана и, прежде всего, таких сторон документа, как расчет уставного фонда, ожидаемых прибылей, баланса доходов и затрат на функционирование предприятия и др.

Поскольку в учредительном договоре особое внимание уделяется уставному фонду, рассмотрим его сущность и пути формирования.

Уставный фонд — совокупность имущественных (материальных, вещественных) и денежных средств и других нематериальных ценностей, которые являются постоянным взносом его основателей-участников в созданное ими хозяйственное общество с целью обеспечения деятельности предприятия и получения на этой основе прибыли.

Взносами учредителей и участников общества являются:

- в имущественной форме — дома, сооружения, оборудование и прочие материальные ценности;

- в денежной форме — денежные ресурсы (в том числе в свободно конвертируемой валюте) и ценные бумаги;

- в форме нематериальных ценностей — все виды имущественных прав:

на пользование землей и другими естественными ресурсами, в том Числе интеллектуальной собственностью (в частности, использование изобретений в виде патентов и лицензий, "ноу-хау").

При создании акционерного общества в учредительных документах должны быть отображены данные о видах выпускаемых акций, их номинальной стоимости, количестве и соотношении акций разных видов.

Государственная регистрация юридических лиц осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ от 01.01.2001 "О государственной регистрации юридических лиц" (с изм. и доп. от 01.01.2001). Предприятие считается созданным и приобретает статус юридического лица с момента государственной регистрации и внесения в государственный реестр.

В 2002 году введен новый порядок регистрации — открыть предприятие можно в "едином окне" налоговой инспекции по месту жительства. В течение 5 дней здесь можно получить свидетельство о регистрации или мотивированный отказ. Извещать все инстанции о появлении нового предприятия должны специалисты налоговой инспекции. Пока еще кроме регистрирующего органа предпринимателям приходится обращаться в Пенсионный фонд РФ, Госкомстат РФ и множество других инстанций. Реализация принципа "единого окна" сократит время регистрации с 30 до 5 дней. Но этот механизм сдерживается из-за отсутствия соответствующих изменений в Налоговом кодексе РФ, в законах о социальном страховании, пенсионном обеспечении.

Решение об отказе в государственной регистрации должно содержать основания для отказа, и направлено лицу, указанному в заявлении о государственной регистрации, с уведомлением о его вручении.

В соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц" в 2002 году все предприятия, имеющие такой статус, должны были пройти перерегистрацию. Таким образом, были ликвидированы фирмы, которые реально не работали. По данным Министерства по налогам и сборам после перерегистрации в единый государственный реестр в начале 2003 года было вписано J883 тысячи организаций из ранее зарегистрированных 3 594 тыс. Теперь этот реестр является открытым. Информацию о зарегистрированных предприятиях может получить любое заинтересованное лицо, даже через Интернет. Наличие свидетельства о государственной регистрации дает право на открытие расчетного счета в банке.

Отмена государственной регистрации осуществляется по личному заявлению субъекта предпринимательской деятельности, а также на основании решения суда или арбитражного суда.

Предпринимательская организация может быть ликвидирована в порядке, определенном в ст. 61—65 Гражданского кодекса РФ и федеральными законами, например: Федеральным законом РФ от 08.02.98 "Об обществах с ограниченной ответственностью" (с измен, от 01.01.2001);

Федеральным законом РФ от 26.12.95 "Об акционерных обществах" (с измен, от 27.ст. 22); Федеральным законом РФ "О государственной регистрации юридических лиц" (ст. 20—22) и т. д. Прекращение деятельности предприятия происходит путем его ликвидации или реорганизации.

Реорганизация предприятия — процесс преобразования, перестройки организационной структуры и управления предприятием при сохранении его производственного потенциала, в частности, основных фондов.

Формами реорганизации являются слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование предприятий:

- слиянием организаций признается возникновение новой организации путем передачи ей всех прав и обязанностей двух или нескольких организаций с одновременным прекращением деятельности последних;

- присоединением организации признается прекращение одной или нескольких организаций с передачей всех их прав и обязанностей другой организации;

- разделением организации признается прекращение деятельности организации с передачей всех ее прав и обязанностей вновь создаваемым организациям;

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 |