Система нормативных документов в строительстве

Территориальные строительные нормы Свердловской области

НАВЕСНЫЕ ФАСАДНЫЕ

СИСТЕМЫ С ВОЗДУШНЫМ ЗАЗОРОМ

НОРМЫ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

Екатеринбург 2007 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. РАЗРАБОТАНЫ: центр «Энергостройресурс»

(, )

2. ВНЕСЕНЫ: Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

3. УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ: Постановлением правительства Свердловской области от

4. ВВОДЯТСЯ ВПЕРВЫЕ

Настоящие нормы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 5. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ И МАТЕРИАЛАМ 6. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ СИСТЕМ 7. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМ 9. НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ 10. ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ 11. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 12. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕМЕНТОВ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ С ВОЗДУШНЫМ ЗАЗОРОМ 13. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ И СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 14. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное) Перечень нормативных документов, на которые имеются ссылки в тексте ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное) Задание на исполнительную геодезическую съёмку здания |

Стр. 4 5 6 6 7 8 13 14 15 17 20 24 27 30 31 33 |

Система нормативных документов в строительстве

Территориальные строительные нормы Свердловской области

|

НАВЕСНЫЕ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ

С ВОЗДУШНЫМ ЗАЗОРОМ

НОРМЫ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

Дата введения « __ » ________ 2007 года

1. ВВЕДЕНИЕ

Одним из наиболее эффективных способов решения задачи сокращения энергетических затрат на отопление зданий в соответствии с требованиями СНиП и ТСН является многослойная конструкция утепления и отделки наружных стен с воздушным зазором между слоем наружной отделки фасада (экраном) и слоем утеплителя, расположенных с внешней стороны несущих конструкций наружной стены. Такие системы утепления и отделки наружных стен и зимой и летом позволяют поддерживать режим теплообмена таким, что это создает достаточно комфортные условия проживания, а во время отопительного сезона позволяет не превышать нормативный расход энергоресурсов на отопление помещений.

В настоящее время в России навесные фасадные системы с воздушным зазором (НФСЗ) приобретают широкое распространение в строительстве.

Известно множество систем утепления и отделки наружных ограждений зданий с воздушным зазором, часть из них применяется в Свердловской области, в том числе, Marmoroc, EuroFox , Виднал, U-kon, Диат, Краспан и др. При этом техническими параметрами отдельной НФВЗ владеют только предприятия (фирмы)-разработчики этой системы. А у многих проектных и строительных организаций, работающих в Свердловской области данные, необходимые для применения систем наружных ограждений с воздушным зазором, в разрабатываемых и реализуемых проектах отсутствуют.

Широкое применение НФВЗ обуславливает необходимость в создании нормативно установленных требований к конструктивным решениям систем и используемым в них материалам и изделиям, прежде всего учитывающих особенности эксплуатации ФСЗ в климатических условиях Свердловской области.

Настоящие нормы устанавливают строительные и потребительские требования к фасадным теплоизоляционным системам и используемым в них материалам и изделиям, с учетом опыта применения данных систем на территории Свердловской области, в целях повышения качества проектных решений, производства работ в части устройства и отделки фасадов зданий с наружной теплоизоляцией с последующей облицовкой листовыми и штучными материалами для фасадной отделки.

В разработке настоящих Норм, кроме авторов указанных в предисловии, участвовали следующие организации Свердловской области: (), (), ГП «УралНИИпроект» (), СОО ООФ «Центр качества строительства» ()

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Настоящие Нормы устанавливают строительные и потребительские требования к НФВЗ и используемых в них материалам и изделиям с учетом требований Технической оценки на системы НФВЗ и опыта применения данных систем на территории Свердловской области. Настоящие нормы обязательны к исполнению на всей территории Свердловской области при проектировании и выполнении строительно-монтажных работ новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых отапливаемых жилых зданий (многоквартирных и одноквартирных), зданий общественного назначения (дошкольных, общеобразовательных, лечебных учреждений и поликлиник, учебных, зрелищных, учреждений торговли, общественного питания и бытового обслуживания, административно-бытовых и спортивных), других зданий общественного назначения и производственных зданий с нормируемой температурой и относительной влажностью внутреннего воздуха.

2.2. Все НФВЗ предназначены для наружной отделки и утепления наружных стен жилых и гражданских зданий в соответствии со СНиП и ТСН , в том числе, для строящихся и реконструируемых зданий. Вместе с тем, все НФВЗ могут применяться только для отделки фасадов зданий без дополнительной теплоизоляции наружных стен.

2.3. Настоящие нормы распространяются на проектирование и монтаж НФВЗ на объектах II уровня ответственности: жилых домов высотой до 75 метров и общественных зданий высотой до 50 метров

Предельная высота зданий, для которой можно применить конкретную систему, и другие ограничения приводятся в соответствующем разделе Приложения к Техническому свидетельству Госстроя РФ на применяемую систему.

Для НФВЗ не имеющих Технического свидетельства, предельная высота зданий, для которой можно применить конкретную систему не более 8 метров или трех этажей.

Проектирование НФВЗ в зданиях I уровня ответственности выполняется по специальным Техническим условиям.

2.4. Нормы обязательны для применения юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, принадлежности и государственности, гражданами (физическими лицами), занимающимися индивидуальной трудовой деятельностью или осуществляющими индивидуальное строительство, а также иностранными юридическими и физическими лицами, осуществляющими деятельность в области проектирования и строительства на территории, обозначенной в 2.1. если иное не предусмотрено федеральным законом.

2.5. Нормы не распространяются на:

- мобильные (передвижные) здания, временные здания и сооружения, которые находятся на одном месте не более двух отопительных сезонов;

Возможность применения норм для зданий, имеющих архитектурно-историческое значение, определяется на основании согласования с Комитетом по государственному контролю, использованию, охране памятников истории и культуре Администрации Свердловской области в каждом конкретном случае.

3 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

3.1 Правовая основа разработки настоящих норм для Свердловской области как субъекта Российской Федерации предусмотрена статьей 7 “Градостроительного кодекса Российской Федерации”.

3.2 Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в данном документе, приведены в приложении А.

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Настоящие нормы определяет основные принципы проектирования НФВЗ, выполнения строительно-монтажных, изоляционных работ при монтаже и устройстве фасадов, систему контроля качества производства работ и предназначены для обеспечения основного требования – применения качественных компонентов систем, повышения качества производства работ и безопасности использования НФВЗ.

4.2 В настоящих нормах используется следующая терминология:

элементы несущего каркаса:

- кронштейны (консоли) крепятся дюбелями и анкерными винтами непосредственно к основанию. Для выбора оптимального крепежа для каждого типа основания на конкретном объекте должны быть произведены испытания на вырыв и несущие способности представителем фирмы изготовителя крепежа, имеющем специальное оборудование и опыт проведения испытаний. Наиболее развитый размер этого элемента расположен по нормали от основания, за счет его изменения в основном решается величина, на которую облицовочный слой отнесен от основания, остальные элементы каркаса крепятся к кронштейнам;

- вертикальные и горизонтальные профили - это линейные элементы несущего каркаса, функции которых в разных системах разные. В одних системах облицовочные плиты или листы крепятся к вертикальным профилям, а горизонтальные профили являются основой, к которой с определенным шагом крепятся вертикальные профили, а в других системах - наоборот, есть системы, в которых один из этих элементов (вертикальный или горизонтальный профиль) вообще отсутствует. Эти элементы соединяются между собой и с кронштейнами с помощью болтов, заклепок или саморезов из оцинкованной или нержавеющей стали, данные элементы оговорены в ТО к ТС на конкретную систему выданным Росстроем РФ и прошедшими все испытания.

- экран - внешний облицовочный слой системы, выполненный из облицовочных плит или листов. Выбор того или иного вида облицовки должен быть выполнен в соответствии с классом пожарной опасности к которому относится конкретный объект.

5 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ И МАТЕРИАЛАМ

5.1 Характеристики материалов, применяемых при устройстве несущего каркаса НФВЗ, должны подтверждаться сертификацией на соответствие требованиям, установленным в стандартах и технических условиях.

5.2 При проектировании и выполнении строительно-монтажных работ система, применяемая для устройства несущего каркаса и отделки (облицовки) фасадов, должна иметь Техническое свидетельство Госстроя (Росстроя) РФ.

5.3 Практическая реализация НФВЗ не имеющих Технического свидетельства, осуществляется только после технической оценки их пригодности, устанавливающих их безопасность и надежность, в том числе долговечность.

5.4 Проведение оценки пригодности НФВЗ и входящих в них компонентов осуществляется уполномоченными органами Росстроя РФ на основе анализа и оценки:

- требований российских нормативных документов;

- требований зарубежных норм на аналогичные по назначению системы и применяемую заводскую продукцию (далее – компоненты), адаптированных к различным условиям эксплуатации на территории Российской Федерации;

- результатов отечественных и зарубежных научно-исследовательских работ по безопасности и долговечности систем и их компонентов;

- результатов натурных испытаний и лабораторных исследований систем (фрагментов систем) и компонентов на различные воздействия;

- результатов экспертных заключений на системы и компоненты с учетом условий их эксплуатации.

5.5 Для проведения оценки пригодности систем организация-заявитель представляет следующие основные документы.

5.5.1 Пояснительная записка, содержащая описание системы и характеризующая наиболее важные в функциональном отношении решения:

· свойства металла и его антикоррозионную защиту (в случае необходимости) в зависимости от степени агрессивности окружающей среды;

· показатели крепежной продукции;

· свойства облицовочных элементов;

· свойства теплоизоляционных материалов и их гидро - ветрозащиты;

· свойства другой применяемой продукции;

· степень пожарной, санитарно-эпидемиологической, радиационной и других видов безопасности.

5.5.2 Основные конструктивные решения системы, в том числе конструкции облицовки и примыкания НФВЗ к различным элементам фасада (уступы вертикальные и горизонтальные, проемы, светопрозрачные конструкции (витражи, окна и т. п.), балконы и лоджии, цоколи, парапеты, карнизы и т. п.).

5.5.3 Перечень компонентов, применяемых в системе, с указанием российских нормативных документов, по которым их изготавливают на отечественных предприятиях, а также перечень материалов и изделий, поставляемых из-за рубежа, (такой перечень компонентов может быть представлен в виде групповых технических условий на заводскую продукцию).

5.5.4 Результаты технической оценки пригодности компонентов, выпускаемых за рубежом, и новой заводской отечественной продукции, требования, к показателям которых полностью или частично отсутствуют в российских нормативных документах.

5.5.5 Допускаемые отклонения геометрических параметров применяемой заводской продукции.

5.5.6 Технологический регламент выполнения разбивочных и монтажных работ (операций) с указанием допускаемых отклонений.

5.5.7 Теплотехнический расчет глухого участка системы с учетом влияния теплопроводных включений, содержащий информацию в объеме раздела 11 настоящих норм.

6 КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ СИСТЕМ

6.1 Принципиальное конструктивное решение одинаково для всех систем, и заключается в том, что на несущее основание наружной стены с внешней стороны устанавливают и фиксируют сплошной слой плит утеплителя (при необходимости) и элементы несущего каркаса, посредством которого на стене, с определенным зазором относительно слоя утеплителя (наружной версты), монтируется плитный или листовой отделочный материал (экран). Зазор между экраном и слоем утеплителя (наружной версты) необходим для эффективного удаления влаги и паров, мигрирующих из помещений через наружную стену в атмосферу.

6.2 Отличие между различными системами НФВЗ заключается в различных способах крепления несущих конструкций и плит утеплителя на наружной стене. А так же в материале и геометрии отдельных элементов несущего каркаса и схеме их расположения на поверхности основания, в выборе отделочных материалов и способе их крепления к несущему каркасу. Кроме того, системы отличаются способами решения архитектурного облика фасада, в том числе, по возможности придания зданиям индивидуальной выразительности.

6.3 К основным требованиям, предъявляемым к НФВЗ с учетом различных условий эксплуатации, необходимо отнести следующее:

- достаточная прочность материала стен, на которые крепят НФВЗ;

- необходимая несущая способность всех элементов НФВЗ, включая крепежные изделия и монтажные соединения, с учетом возможного влияния пульсационной составляющей ветровой нагрузки, гололедной нагрузки и сейсмических воздействий;

- требуемая антикоррозийная защита конструкций, исключая контактное соединение материалов, образующих “гальваническую пару“;

- необходимая компенсация температурных (температурно-влажностных) деформаций элементов системы;

- обеспечение компенсации фактических отклонений основания (существующей стены) от проектной плоскости и установки системы, в том числе обеспечение плотного примыкания утеплителя к стене;

- необходимая паропроницаемая гидро- ветрозащита теплоизоляционного слоя в виде каширования плит или мембраны;

- атмосферная стойкость облицовочных элементов, включая стойкость облицовочных элементов при действии расчетных положительных и отрицательных температур;

- влагостойкость и биостойкость элементов;

- обеспечение молниезащиты облицовочных элементов (в случае необходимости);

- недопустимость шумовых эффектов, возникающих при эксплуатации систем;

- санитарно-эпидемиологическая безопасность.

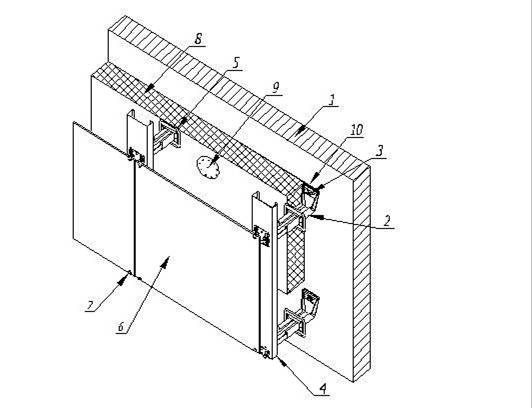

Рис. 6.1. Принципиальное конструктивное решение НФВЗ

Состав системы: 1 - основание; 2 - кронштейн; 3 - анкерный болт крепления кронштейна; 4 - вертикальный профиль; 5 - резиновая прокладка; 6 - облицовочная плита (экран); 7 - скоба (кляммера); 8 - утеплитель; 9 - тарельчатый дюбель крепления утеплителя; 10 - паронитовая прокладка.

Рис. 6.2. Принципиальное конструктивное решение НФВЗ

Состав системы: 1 - основание; 2 - кронштейн; 3 – анкерный крепёж; 4 - вертикальный профиль; 5 - прижим; 6 - облицовочная плита (экран); 7 - скоба (кляммер); 8 - утеплитель; 9 - тарельчатый дюбель крепления утеплителя; 10 - паронитовая прокладка.

6.4 На основе приведенных выше требований устанавливают критерии пригодности элементов ФСЗ, предопределяющие их безопасность и долговечность при эксплуатации.

6.5 Несущая, самонесущая или навесная стена (кирпичная, бетонная, блочная и др.) является внутренним слоем (основанием) для крепления каркаса и дополнительных наружных слоев из эффективного утеплителя и облицовочных материалов.

6.6 Несущие и соединительные элементы состоят из металлических (сталь, алюминий и т. д.) кронштейнов, направляющих и крепежных изделий, обеспечивающих механическое соединение элементов между собой.

6.7 Конструкции конкретной фасадной системы во многом определяется видом применяемых облицовочных элементов, их геометрическими размерами, массой и способом крепления облицовочных элементов к направляющим.

6.8 В фасадных системах может применяться вертикальное и (или) горизонтальное расположение направляющих, возможно и наклонное их расположение.

6.9 Крепежные изделия, применяемые в НФВЗ:

- анкерные дюбели или стальные анкеры для крепления кронштейнов;

- тарельчатые дюбели (с тарельчатыми держателями) для крепления теплоизоляции;

- заклепки вытяжные (алюминиевые) имеющие оболочку из алюминиево-магниевых сплавов и стальной внутренний стержень-гвоздь из коррозийно-стойкой стали;

- заклепки вытяжные стальные, имеющие оболочку и стержень-гвоздь из коррозийно-стойкой стали;

- специальные винты из низкоуглеродистой оцинкованной или коррозийно-стойкой стали, применение которых исключает разбалтывание соединения в процессе эксплуатации;

От правильности выбора крепежных изделий зависит безопасность системы в целом, так как они воспринимают и передают практически все виды нагрузок и воздействий, действующих в системах, а также определяют эксплуатационные свойства системы.

Выбор вида, типа и марки крепежных изделий зависит от особенностей конкретной системы, в том числе, с точки зрения обеспечения совместимости применяемого материала крепежного изделия с материалами, используемыми в системе.

6.10 Дюбели могут отличаться размерами зоны анкеровки для осуществления надежного закрепления в различных основаниях различной прочности (бетоны – тяжелые, легкие, ячеистые, кладка из керамического или силикатного полнотелого или эффективного кирпича, трехслойные железобетонные панели, дерево и др.).

6.11 Изготовление анкерующих элементов тарельчатых и анкерных дюбелей (далее – дюбели) ведущие производители осуществляют с использованием полимерных материалов (например – полиамид), применение которых обеспечивает безопасную и надежную работу анкерных соединений.

Не рекомендуется использование гильз и тарельчатых элементов дюбелей выполненных из немодифицированных марок полипропилена:

- повышенная способность к релаксации напряжений – значительное снижение во времени силы распора дюбеля в основании и, как следствие, соответствующее снижение силы трения (уменьшение силы распора по сравнению с первоначальной в 2 раза менее чем за два года);

- низкая морозостойкость – высокое значение температуры хрупкости в интервале плюс 10 0С – минус 10 0С. При пониженных температурах значительное снижение ударной вязкости и прочности, при низких температурах возможно самопроизвольное разрушение тарельчатого держателя, а также полимерного участка в зоне анкеровки;

- низкая прочность модифицированных марок полипропилена при удовлетворительных его свойствах по морозостойкости с сопутствующим удорожанием материала.

6.12 Кронштейны и направляющие должны обладать достаточно большой жесткостью и иметь оптимальную геометрическую форму, придающую конструкции необходимую прочность и жесткость, обеспечивающую значительные эксплуатационные нагрузки и атмосферные воздействия (высокие и низкие температуры, влажность, ветровые нагрузки, вибрации и собственный вес всей системы).

6.13 Кронштейны могут быть различной конфигурации и иметь разную длину (вылет) в зависимости от следующих условий:

- фактического отклонения стен от плоскости;

- расстояние от основания до облицовки принятого, в том числе, на основании теплотехнических расчетов;

- результатов расчетов несущей способности системы;

- архитектурных решений.

6.14 Кронштейны должны обеспечивать возможность установки направляющих и компенсацию неровностей поверхности стены.

6.15 Во избежание лавинообразного разрушения всей облицовки здания при локальных повреждениях и для компенсации температурных или температурно-влажностных деформаций длину направляющих необходимо принимать не более 6 метров.

Величину компенсационного зазора между направляющими необходимо устанавливать по конструктивным соображениям или на основании расчета на температурные климатические воздействия.

6.16 Теплоизоляционный слой из эффективного утеплителя предназначен для обеспечения расчетного сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции.

6.17 Воздушный зазор.

Между экраном и теплоизоляционным слоем предусматривается воздушный зазор, основное назначение которого – способствовать удалению влаги системы.

Чем больше толщина воздушного зазора, тем больше воздухообмен, который достигается в зазоре, и тем больше способность системы к удалению влаги системы, в том числе, из слоя теплоизоляции. Однако, толщина воздушного зазора может быть ограничена требованиями пожарной безопасности и другими факторами.

Проектную толщину воздушного зазора необходимо устанавливать не только из экономических соображений, но и исходя из условий эксплуатации, в том числе, с учетом попадания дождя и снега, обледенения не только наружной, но внутренней поверхности облицовочных элементов, что может привести к повреждению защитной пленки и другим негативным явлениям.

Величина воздушного зазора:

- по эксплуатационным требованиям проектное значение зазора принимается равным 40 мм;

- минимальное допускаемое фактическое значение зазора, гарантирующее, в том числе, отсутствие повреждений защитной пленки (мембраны) – 40 мм;

- максимальное допускаемое фактическое значение зазора – 150 мм при применении несущих конструкций из низкоуглеродистых сталей и алюминиевых сплавов и 200 мм – при применении коррозийно-стойких сталей. Ограничение по максимальному размеру связано с требованиями СП .

6.18 Элементы облицовки (экран).

В качестве элементов облицовки применяют следующие материалы и изделия:

- плитные материалы, преимущественно керамические или из керамогранита, с видимым (кляммеры, скобы, клипсы) или скрытым (на болтах, винтах и др.) креплением;

- плоские панели или панели полукассетного типа из листовых материалов (сталь, алюминиевые сплавы; однослойные хризотилцементные или фиброцементные; слоистые композитные материалы) с видимым креплением (заклепки, специальные винты, другие виды крепления);

- панели кассетного типа из листовых материалов (сталь, алюминиевые сплавы, композитные материалы) со скрытым креплением (штифты, икли, профили).

Возможность применения материалов или нанесенных на них защитно-декоративных покрытий устанавливается исходя из допускаемого интервала положительных и отрицательных температур на поверхности экрана, зоны влажности и агрессивности окружающей среды в районе строительства.

Испытание облицовочных материалов необходимо проводить, в том числе, исходя из следующих требований:

- положительная температура на поверхности облицовки – плюс 80 0С.

- отрицательная температура наружного воздуха – минус 40 0С или минус 50 0С в зависимости от области применения облицовки;

Критерии пригодности элементов облицовки и их крепления к направляющим в части пожарных требований устанавливают в зависимости от степени изученности и принятых в системе технических решений на основе результатов лабораторных, стендовых или натурных огневых испытаний проводимых в ЦНИИСК им. совместно с ВНИИПО МЧС России.

6.19 Примыкание НФВЗ к существующим строительным конструкциям и элементам здания осуществляют с помощью дополнительных элементов. При проектировании и выполнении данных примыканий должны выполняться требования пожарной безопасности указанные в Технической оценке на каждую конкретную систему.

7 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

7.1. Проектно-сметная документация на систему для конкретного объекта разрабатывается на основе задания на проектирование, подготовленного в соответствии с существующим в Свердловской области порядком и утвержденного заказчиком.

Задание на проектирование обязательно должно содержать требование о соответствии системы СНиП и ТСН .

Основой проектной документации на устройство наружной теплоизоляции, отделки фасадов здания является принятая конструкция теплоизоляционного покрытия и отделки фасада (раздел “Архитектурно-строительные решения”).

7.2 Задание на проектирование должно включать следующие исходные данные:

- - климатические характеристики района проектирования;

- - архитектурные чертежи (развертки) фасадов здания, включающие данные о фактуре и цвете облицовочных материалов, чертежи архитектурных деталей (карнизов, парапетов, козырьков обрамления проемов и т. п.) и другие необходимые данные;

- - строительные чертежи наружных стен от фундаментов до парапетов, включая узлы, поясняющие решение и размеры всех конструкций;

- - поэтажные планы зданий;

- - план участка, где расположено здание;

- - вертикальные и горизонтальные разрезы, содержащие места сопряжения несущих и ограждающих конструкций здания со светопрозрачными конструкциями.

- -

- - тип и марку применяемой теплоизоляции

- - тип и размер облицовочных панелей

- геодезическую съемку фасадов объекта с фактическими размерами и положением оконных и дверных проемов, балконов, лоджий, козырьков и т. п. Перечень информации содержащейся в результатах геодезической съемки приеден в приложении И.

7.3 Для реконструируемых зданий задание на проектирование дополнительно должно содержать акт обследования наружных стен здания, где указывается состояние поверхности фасадов, результаты испытаний на усилия, с которыми принятые дюбели можно вырвать из стены, и геодезическую съемку поверхностей фасадов с данными о величине отклонений их отдельных участков от вертикальной плоскости.

7.4 При выборе теплоизоляционного материала и гидро - ветрозащитных мембран следует учитывать рекомендации завода - изготовителя по применению данных материалов.

Перечень теплоизоляционных материалов и гидро - ветрозащитных мембран, применяемых в фасадных системах с воздушным зазором приведен в приложении Б.

7.5 Технические требования к тарельчатым дюбелям даны в приложении В.

7.6 Технически требования к гидро - ветрозащитным мембранам приведены в приложении Д.

8 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМ

8.1 К основным параметрам систем следует отнести:

- тип и размер облицовочных плит;

- характеристику принятых плит утеплителя: марку, размеры, теплопроводность и др., а также необходимость или ее отсутствие применения гидро- ветрозащитной мембраны;

- величину воздушного зазора;

- схему размещения на фасаде здания элементов несущего каркаса с размерами и принятой номенклатурой этих элементов;

- тип и марку дюбелей для крепления к основанию элементов несущего каркаса и плит утеплителя.

8.2 Тип облицовочных плит, их цвет и фактуру поверхности определяет главный архитектор проекта, если эти данные отсутствуют в задании на проектирование.

8.3 В качестве утеплителя следует принимать минераловатные плиты, на которые имеются Технические свидетельства Госстроя (Росстроя) России, разрешающие их применение в фасадных системах с вентилируемым воздушным зазором. Толщина плит утеплителя определяется теплотехническим расчетом (методики теплотехнического и других необходимых в этой работе расчетов приводятся ниже).

8.4 Рекомендации по выбору величины воздушного зазора содержатся в разделе 7 "Теплотехнические расчеты систем".

8.5 Тип и марка дюбелей для крепления к основанию элементов несущего каркаса и плит утеплителя принимаются исходя из следующих условий:

- материала основания;

- наличия Технического свидетельства Госстроя (Росстроя) России, разрешающего применение конкретных дюбелей в системах с вентилируемым воздушным зазором;

- результатов прочностных расчетов системы;

- толщины плит утеплителя;

- результатов испытания дюбелей на вырывание.

9 НАГРУЗКИ И ВОДЕЙСТВИЯ

9.1 Несущие конструкции НФВЗ рассчитываются на нагрузки и воздействия и их сочетания в соответствии с [2] и учетом требований настоящих рекомендаций.

При расчете следует учитывать следующие нагрузки и воздействия:

- собственный вес облицовочных и других элементов НФВЗ;

- ветровые нагрузки;

- нагрузки от двухстороннего обледенения облицовки;

- температурные и климатические воздействия;

а также особые нагрузки – сейсмические, взрывные, нагрузки, связанные с деформацией основания и т. д. (в случае необходимости).

9.2 Нагрузки от собственного веса элементов НФВЗ принимают по паспортным данным предприятий-изготовителей и должны учитывать их возможное изменение в процессе расчетного срока эксплуатации конструкции.

9.3 Ветровые нагрузки для прямоугольных в плане зданий высотой принимают с учетом следующих положений:

9.3.1 При проектировании несущих конструкций и элементов крепления НФВЗ необходимо учитывать положительное (w+) и отрицательное (w-) воздействия ветровой нагрузки, каждое из которых определяют как сумму их средних и пульсационных составляющих. Воздействия w+ и w- соответствуют положительным и отрицательным значениям аэродинамических коэффициентов давления ср.

Для каждого элемента рассматриваемой системы НФВЗ в качестве расчетной ветровой нагрузки принимают ее значение (нагрузка w+ или w-), реализующее наиболее неблагоприятный вариант нагружения.

9.3.2 Положительное давление ветра w+, действующее на высоте z наветренных фасадов зданий, определяется по формуле:

w+ = g w0 kz(z) cp gt, (1)

где

w0 – нормативное значение давления ветра (п.6.4 [2]);

z – расстояние от поверхности земли;

ср – аэродинамический коэффициент давления (см. п. 9.3.4);

kz(z) – коэффициент, учитывающий динамические свойства несущих конструкций фасадов, а также изменение суммарной (средней и пульсационной составляющих) ветровой нагрузки по высоте z наветренной поверхности здания;

gt – коэффициент надежности по ветровой нагрузке, принимаемый равным 1,4.

Значения коэффициента kz(z) для местностей типа А и В (п.6.5 СНиП [2]) приведены в таблице 9.1. При его определении принято, что несущие конструкции ФСЗ и их крепление к зданию являются достаточно жесткими и в них не возникает заметных динамических усилий и перемещений. В противном случае, значение этого коэффициента необходимо уточнить на основе результатов динамического расчета системы “облицовка – несущие конструктивные элементы фасадов – элементы крепления”.

Таблица 9.1.

Значения коэффициента kz (z) для местностей типа А и В.

|

z, м |

Тип местности |

z, м |

Тип местности | |||

|

А |

В |

А |

В | |||

|

5 |

1,50 |

1,09 |

80 |

2,90 |

2,54 | |

|

10 |

1,76 |

1,34 |

85 |

2,95 |

2,59 | |

|

15 |

1,94 |

1,51 |

90 |

2,99 |

2,63 | |

|

20 |

2,07 |

1,65 |

95 |

3,03 |

2,68 | |

|

25 |

2,19 |

1,77 |

100 |

3,07 |

2,72 | |

|

30 |

2,29 |

1,87 |

105 |

3,11 |

2,77 | |

|

35 |

2,37 |

1,96 |

110 |

3,14 |

2,81 | |

|

40 |

2,45 |

2,04 |

115 |

3,14 |

2,85 | |

|

45 |

2,52 |

2,12 |

120 |

3,21 |

2,89 | |

|

50 |

2,59 |

2,19 |

125 |

3,24 |

2,93 | |

|

55 |

2,65 |

2,25 |

130 |

3,28 |

2,96 | |

|

60 |

2,71 |

2,32 |

135 |

3,31 |

3,00 | |

|

65 |

2,76 |

2,38 |

140 |

3,34 |

3,04 | |

|

70 |

2,81 |

2,43 |

145 |

3,37 |

3,07 | |

|

75 |

2,86 |

2,49 |

150 |

3,39 |

3,10 |

9.3.3 Отрицательное давление ветра (отсос) w- распределено равномерно по высоте боковых фасадов зданий и определяют по формуле (1), z – высота здания.

Для этого расчетного случая коэффициент kz (z) зависит от высоты здания z и формы его поперечного сечения. Для прямоугольных в плане зданий значения этого коэффициента приведены в табл. 9.1.

9.3.4 Аэродинамические коэффициенты ср для различных участков (рис. 9.1) стен прямоугольных в плане зданий принимают равными:

а) При определении положительного давления (w+) ветра

ср = +1,0

ср = +1,0

в) При определении отрицательного давления (w-) ветра

ср = -2,0 для участка А;

ср = -1,1 для остальной поверхности здания.

Участок А имеет ширину е = 0,1 х min(l, b), но не менее 1,5 м; здесь l и b - горизонтальные размеры здания (рис. 9.1).

Рис. 9.1. Положение участков А

9.3.5 Нагрузки, действующие на здания другой формы в плане и большей высоты, необходимо устанавливать на основе экспериментальных и аналитических исследований, а также с учетом опыта эксплуатации НФВЗ.

При определении аэродинамических коэффициентов ср для других типов зданий необходимо использовать данные, приведенные в нормативной и справочной литературе или результаты модельных испытаний в специализированных аэродинамических трубах.

9.4 Снеговую нагрузку следует учитывать при расчете выступающих или западающих участков экрана.

9.5 Гололедная нагрузка на элементы облицовки в значительной мере зависит от типа и расположения местности (горные районы, районы у водоемов с высокой влажностью), температурно-влажностных параметров воздушной среды, наличия ветра. В связи с этим, нагрузку от обледенения следует принимать по фактическим данным. При отсутствии таких данных и возможном образовании двухсторонней наледи величину нагрузки следует определять по формуле 14 [2].

i = g х b x k x m2 х r x g , Па,

где

b – толщина наледи в мм, которую принимают по табл. 11 и 12 [2];

k – коэффициент по табл. 13 [2];

m2 - коэффициент, учитывающий отношение площади поверхности элемента, подверженной обледенению, к полной площади поверхности элемента и принимаемый равным 0,6;

r – плотность льда, принимаемая равной 0,9 г/см3;

g - коэффициент надежности по гололедной нагрузке принимают равным g f = 1,3.

Ветровую нагрузку на конструкции при учете гололедной нагрузки следует принимать равной 25% расчетной.

9.6 Температурные климатические воздействия следует учитывать, если в конструкциях не предусмотрена компенсация соответствующих деформаций (перемещений).

10 ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

ФАСАДНЫХ СИСТЕМ

10.1 Несущие конструкции НФВЗ должны обеспечивать их прочность, устойчивость и пространственную неизменяемость как систем в целом, так и отдельных элементов (узлов) на стадиях монтажа и эксплуатации.

10.2 Несущие конструкции и их расчет должны соответствовать требованиям [1], [4], [37].

10.3 Для конструкций НФВЗ принимают те же значения коэффициента надежности по ответственности g n, что и для здания (сооружения), на котором устраивается система.

10.4 Расчетные схемы и основные предпосылки расчета должны отражать действительные условия работы конструкций, учитывать особенности взаимодействия элементов конструкций между собой и с основанием – стеной, в том числе эксцентриситеты приложения нагрузок и передачи усилий, включая узлы примыкания к основанию – стене, особенности профилей элементов, свойства материала конструкций.

10.5 При вертикальном расположении направляющих в зависимости от вида и особенностей системы допускается рассматривать кронштейны как консоли или как стойки многопролетной рамы, образованной кронштейнами и вертикальными направляющими, с соответствующими условиями закрепления.

10.6 При горизонтальном расположении направляющих, как правило, допускается рассматривать кронштейны как консоли.

10.7 В расчетных схемах конструкции, как правило, не учитывают влияние элементов облицовки (кроме передаваемой ими нагрузки). Включение элементов облицовки в расчетную схему возможно при соответствующем обосновании.

10.8 Для несущих конструкций и элементов облицовки следует учитывать температурные климатические воздействия вследствие разности температур монтажа (замыкания конструкций) и при эксплуатации, которые для климатических районов строительства II4 и II5 принимают от минус 40 0С до +80 0С, а для климатических районов строительства I2, II2 и II3 от минус 50 0С до +80 0С.

Температуру монтажа принимают по фактическим данным; при их отсутствии допускается принимать температуру монтажа ± 10 0С.

10.9 Для конструкций следует учитывать температурные климатические воздействия, если конструкция НФВЗ не предусматривает компенсации температурных деформаций соответствующих элементов. Температуру конструкций при эксплуатации определяют теплотехническим расчетом в соответствии с разделом 15 настоящих норм.

10.10 Расчетные схемы конструкции должны учитывать, в том числе, допуски на отклонение от вертикальности основания по фактическим данным.

10.11 Конструкции следует, как правило, рассчитывать на ЭВМ с использованием сертифицированных программных комплексов. Расчет производят для деформационного (температурного) блока – участка НФВЗ, ограниченного деформационными (температурными) швами.

10.12 Расчет, как правило, выполняют в линейной постановке с определением усилий и перемещений в предположении упругих деформаций по недеформированной схеме.

10.13 Проверку устойчивости конструкции (фрагмента) допускается выполнять на ЭВМ с использованием сертифицированных программных комплексов. Достаточность коэффициента запаса устойчивости определяют анализом, но его величина в любом случае должна быть не менее 1.5.

10.14 В отдельных случаях статическому расчету должен предшествовать расчет частот и форм собственных колебаний, по результатам анализа которого определяют значение ветровой нагрузки.

10.15 Величины нагрузок и воздействий следует принимать в соответствии с разделом 9 настоящих норм.

10.16 Предельные значения прогибов и перемещений следует принимать по [2].

10.17 Расчет соединений элементов конструкций НФВЗ между собой и их присоединений к основанию – стене, следует выполнять в соответствии с требованиями [1, 4]. При использовании креплений, отсутствующих в этих нормативных документах, следует руководствоваться требованиями, установленных в соответствующих технических свидетельствах Госстроя России на основные виды креплений и их соединений.

10.18 При креплении элементов конструкции друг к другу в каждом соединении должно устанавливаться не менее двух крепежных изделий (далее КИ). Такие соединения рассматривают как соединения, способные воспринимать моменты.

10.19 При действии на соединение продольной силы, проходящей через его центр тяжести, распределение этой силы между КИ следует принимать равномерным.

При действии на соединение момента, вызывающего сдвиг соединяемых элементов, распределение усилий между КИ следует принимать пропорционально расстояниям от центра тяжести соединения до рассматриваемого КИ.

При действии на соединение сил, вызывающих отрыв элементов, усилия в элементах следует определять с учетом характера деформирования соединения и способов приложения и передачи этих сил.

10.20 КИ, работающие на срез от одновременного действия продольной силы и момента, следует проверять на равнодействующее усилие.

КИ, работающие одновременно на растяжение и срез, следует проверять на совместное действие растяжение и среза.

10.21 При проведении предварительных расчетов для первоначального назначения шага и сечений элементов системы допускается выполнять эти расчеты по приближенным схемам с расчленением системы на отдельные элементы: горизонтальные и вертикальные элементы, кронштейны, анкера и т. п. Сбор нагрузок для этих элементов допускается производить по их грузовым площадям с учетом факторов неразрезности элементов, эксцентриситетов приложения нагрузок и передачи усилий и т. п.

10.22 Одной из возможных конструкций является рамная конструкция в виде вертикальной направляющей – ригеля и кронштейнов – стоек, на один из которых (верхний – опорный) с направляющей передается как горизонтальная, так и вертикальная нагрузки, а на остальные – только горизонтальные нагрузки; подобная конструкция обеспечивает компенсацию температурных деформаций.

В этой конструкции вертикальная направляющая работает как многопролетная неразрезная балка (рис. 10.1.); рядовые кронштейны условно можно рассматривать как шарнирные стержни, воспринимающие только горизонтальные воздействия, а опорный кронштейн – как консольный (защемленный на опоре) стержень (рис. 10.2.)

.

10.23 При проведении предварительных расчетов усилия отрыва в КИ, крепящих кронштейны, определяют аналогично расчету усилий в фундаментных болтах баз стальных колонн с определением размеров зоны опирания и положения равнодействующей отпора (рис.10.2.). Аналогично определяют усилия сдвига. При расчетах кронштейнов, в том числе по деформациям, следует учитывать податливость устанавливаемых терморазрывных прокладок (паронит и т. п.).

10.24 Крепление вертикальных направляющих к рядовым кронштейнам должно быть запроектировано и выполнено таким образом, чтобы не препятствовать вертикальным перемещениям направляющей относительно кронштейна без повреждения при этом антикоррозионного покрытия.

Рис.10.1 Рис. 10.2

11 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

11.1 Противопожарные требования к ограждающим конструкциям зданий с НФВЗ изложены в табл.5* [5]. В соответствие с этой классификацией наружные стены зданий с внешней стороны по своим пожарно-техническим характеристикам разделяют на 4 класса пожарной опасности: К0, К1, К2 и К3.

Классы пожарной опасности систем утепления устанавливают по ГОСТ [36].

|

|

При установлении класса пожарной опасности НФВЗ необходимо учитывать пожарно-технические характеристики стен, на которых предполагается монтировать эти системы утепления.

Стенам, выполненным из кирпича, бетона, железобетона и других, подобных по механическим и теплотехническим характеристикам негорючих материалов толщиной не менее 60 мм со смонтированной на них классифицируемой системой утепления присваивается класс пожарной опасности системы утепления.

При выполнении отделки или монтаже системы утепления на стенах, не соответствующих вышеуказанным требованиям, класс пожарной опасности стены следует устанавливать по результатам испытания фрагмента стены конкретной конструкции со смонтированной на нем системой утепления или отделкой.

Классы пожарной опасности систем утепления определяют для зданий, отвечающих следующим условиям:

- величина пожарной нагрузки в помещениях не превышает 700 МДж/м2 (50 кг/ м2 в пересчете на древесину), а условная продолжительность пожара tn, мин, не превышает 35 мин.;

- расстояние между верхом окна и подоконником окна вышележащего этажа не менее 1,2 м;

- общее количество горючих материалов, составляющих систему утепления или отделку, не превышает 200 МДж на м![]() поверхности стены без учета площади оконных и дверных проемов.

поверхности стены без учета площади оконных и дверных проемов.

Эти ограничения обусловлены наибольшей величиной пожарной нагрузки в ФСЗ, использовавшихся при выборе критериев оценки пожарной опасности этих систем, а также конструктивными особенностями расположения оконных проемов в зданиях.

При несоблюдении одного из перечисленных показателей, определение класса пожарной опасности любой НФВЗ, в том числе имеющих присвоенный класс пожарной опасности, устанавливают на основании результатов натурных огневых испытаний [36]. При проведении этих испытаний воспроизводят особые условия теплового воздействия на НФВЗ или иные условия будущего применения системы утепления.

Результаты натурных испытаний воспроизводят особые условия теплового воздействия на НФВЗ или иные условия будущего применения системы утепления.

Результаты натурных испытаний используют для определения области применения систем утепления в установленном порядке не зависимо от класса их пожарной опасности, определенного на основе стандартных испытаний. Натурные огневые испытания проводятся в соответствии с согласуемой в установленном порядке программой.

При установлении класса пожарной опасности НФВЗ учитывают следующие проявления пожарной опасности:

- наличие и величина теплового эффекта от горения или термического разложения материалов системы;

- наличие пламенного горения газов, выделяющихся при горении или термическом разложении материалов системы;

- наличие горящего расплава и возможность возникновения вторичных источников зажигания под очагом пожара;

- обрушение элементов системы весом 1 кг и более;

- размер зоны повреждения материалов образца системы утепления.

Класс пожарной опасности испытываемой системы утепления устанавливают в зависимости от различных сочетаний этих признаков и с учетом их численных значений.

Признаки пожарной опасности НФВЗ, сочетания этих признаков и критерии их оценки при определении классов пожарной опасности систем утепления, приведены в таблице 11.1.

Таблица 11.1.

|

Класс пожарной опасности |

Наличие |

повреждения материалов образца (по 10.1г [25]) допускаются не выше уровня, указанного на рисунке 2а | ||

|

теплового эффекта Р1, % (по 10.1а [25]) |

вторичного источника зажигания (по 10.1б [25]) |

обрушения элементов (по 10.1в [25]) | ||

|

К0 |

≤ 5 |

Не допускается |

Не допускается |

1 |

|

К1 |

≤ 20 |

Не допускается |

Не допускается |

2 |

|

К2 |

≤ 20 |

Не допускается |

Не регламентируется |

3, при этом на уровне 3 ширина размера повреждения – не более 100 мм |

|

К3 |

Не регламентируется |

Порядок подготовки документации для определения класса пожарной опасности НФВЗ

11.2 Для установления класса пожарной опасности системы утепления, организация – заявитель должна представить в испытательную лабораторию следующую техническую документацию:

- полный комплект технической документации на испытываемую стену и (или) систему утепления, включая чертежи конструктивного обрамления откосов оконных и дверных проемов, внутреннего и наружного углов стен здания, узлов сопряжения системы в области деформационного шва здания, узлов примыкания системы к карнизу кровли и цокольного здания, узлов пропуска инженерных коммуникаций через стену;

- спецификацию используемых материалов и изделий с указанием соответствующих технических документов;

- сертификаты пожарной безопасности или протоколы испытаний по определению группы горючести теплоизоляционных и декоративно-защитных материалов;

- чертеж образца стены и (или) системы утепления, монтируемого на фрагменте стены, и предназначенного для испытаний;

- сведения о пожарно-технических характеристиках стен, для которых предназначена данная система утепления;

- инструкцию по монтажу системы утепления.

Организация-заявитель в присутствии представителя испытательной лаборатории должна смонтировать на образце стены испытываемую систему утепления в соответствии с представленной технической документации. После монтажа системы должен составляться двухсторонний акт о том, что система утепления смонтирована в полном соответствии с представленной технической документацией.

При применении в системе утепления и (или) образце стены горючих материалов и изделий, имеющих определенное значение при классификации испытываемой системы утепления, испытательная лаборатория проводит идентификационный контроль этих материалов методами термического анализа, требования к которым изложены в приложении А к [36].

Результаты термического анализа используют в дальнейшем для последующей идентификации и контроля качества материалов, применяемых на конкретных объектах, а также для согласования в установленном порядке возможности замены материалов в конструкциях стен или в системе утепления, класс пожарной опасности которой был определен ранее.

Протокол испытаний по данному методу является неотъемлемой частью протокола испытаний НФВЗ.

После проведения огневых испытаний системы утепления испытательная лаборатория оформляет протокол огневых испытаний, в котором в табличной форме должны быть приведены фактические показатели пожарной опасности испытанной системы утепления и присвоенный класс пожарной опасности с указанием характеристик стен, для которых этот показатель является действительным.

11.3 Технические требования и рекомендации для проектирования систем наружного утепления НФВЗ с позиций обеспечения пожарной безопасности

11.3.1 Не допускается для применения в строительстве НФВЗ:

- не прошедших огневые испытания или не прошедших экспертизу в установленном порядке и не имеющих технического свидетельства Госстроя (Росстроя) России;

- при изменении номенклатуры применяемых в системе изделий или материалов, или изменении конструктивных решений отдельных узлов без подтверждения этого изменения (замены) в установленном порядке;

11.3.2 Конструктивные решения НФВЗ должны исключить возможность проникновения во внутренний объем системы пламени от очага пожара.

Для выполнения этого требования следует предусмотреть использование специальных элементов защиты по контуру оконных проемов в местах их сопряжения с фасадной системой (элементы обрамления оконных проемов). В качестве материалов для этих элементов могут быть использованы листовая сталь толщиной не менее 0,55 мм или иные материалы, обладающие достаточно высокими термомеханическими свойствами, в том числе трещиностойкостью и отсутствием способности к взрывообразному разрушению в условиях теплового воздействия пожара, подтвержденные результатами огневых испытаний. Крепление элементов обрамления оконных проемов, как правило, следует осуществлять на основание (стену).

Конструктивное решение обрамления оконных проемов и способов их крепления к основанию должно исключать возможность изменения их проектного положения в процессе теплового воздействия возможного пожара.

11.3.3 В качестве утеплителя в НФВЗ, следует применять только плиты, применение которых в ФСЗ предусмотрено техническими свидетельствами Госстроя (Росстроя) России, ТУ на применяемый утеплитель. Использование негорючих плит из стеклянного штапельного волокна допускается только в комбинации с минераловатными плитами. При этом стекловолокнистые плиты должны устанавливаться на основание и закрываться сверху минераловатными плитами плотностью не менее 70 кг/м3 и толщиной не менее 50 мм.

При использовании комбинации минераловатных и стекловатных утеплителей в местах сопряжения системы с оконными проемами следует применять только минераловатные плиты на всю толщину утепления шириной не менее 150 мм.

Допускается не соблюдать это требование при положительных результатах испытаний конкретных технических решений НФВЗ.

Следует исключить возможность применения минераловатных утеплителей, имеющих склонность к тлению.

11.3.4 Технические решения крепления облицовки фасадных систем, а также специальные организационные и конструктивные мероприятия должны исключать падение элементов облицовки массой более 1 кг в результате их возможного разрушения при тепловом воздействии пожара.

Наиболее безопасными являются системы с использованием стального каркаса и облицовок из стали с механическим креплением облицовки к несущим элементам каркаса.

При использовании в качестве облицовки керамических или керамогранитных плит крепление плиток облицовки к каркасу в области простенков над оконными проемами здания должно осуществляться при помощи кляммеров (скоб) или специальных фиксирующих профилей из коррозийно-стойкой стали. Количество кляммеров (скоб) на этих участках должно быть увеличено вдвое.

В зависимости от конструктивных особенностей кляммеров, термомеханических свойств облицовочных плиток, конструктивных особенностей обрамления оконных проемов и формы оконных проемов на этих участках допускается не увеличивать количество кляммеров (скоб), при условии подтверждения этого технического решения результатами огневых испытаний.

Для крепления кляммеров (скоб) к направляющим и направляющих к кронштейнам должны использоваться, как правило, заклепки, болты с гайками из коррозийно-стойких сталей или из сталей углеродных с защитным покрытием.

Допускается с учетом конструктивных особенностей обрамления оконных проемов и формы оконных проемов на этих участках использовать крепежные элементы из алюминиевых сплавов при условии подтверждения этого технического решения результатами огневых испытаний.

Возможность применения скрытой системы крепления керамических (керамогранитных) плит над проездами должна подтверждаться результатами механических и огневых испытаний.

Хризотилцементные и фиброцементные плиты должны иметь грунтованную внутреннюю поверхность для исключения возможности их взрывообразного разрушения при пожаре вследствие их значительного влагонасыщения в процессе эксплуатации.

Возможность применения хризотилцементных или фиброцементных плит для облицовки откосов оконных проемов должна подтвержаться огневыми испытаниями.

Над входами из здания с НФВЗ, в которых используют облицовку из материалов, склонных к разрушению (в т. ч. взрывообразному) в условиях теплового воздействия возможного пожара, все выходы, над которыми расположены оконные проемы, должны быть оборудованы защитными ударопрочными навесами (козырьками) из негорючих материалов на всю ширину соответствующего выхода с длиной вылета от фасада не менее 1,2 м при высоте здания до 15 м и не менее 2 м при высоте здания более 15 м. Над отдельно расположенными на фасаде балконами необходимо выполнять защитные навесы (козырьки) из негорючих материалов на всю их ширину и длину.

При наличии в зданиях участков с разновысокой кровлей из горючих материалов, кровля должна выполняться по всему контуру сопряжения с примыкающей к ней сверху и имеющей оконные проемы НФВЗ в соответствии с п.2.11 СНиП II-26-76 (как «эксплуатируемая») на расстояние не менее 3 м от границы сопряжения.

11.3.5 При использовании в качестве облицовочных элементов изделия из термопластов, в том числе композитных, или материалов с низкой температурой плавления (например, из алюминиевых сплавов) следует предусматривать технические и организационные решения и мероприятия, исключающие возможность падения горящих элементов облицовки в результате их воспламенения при тепловом воздействии пожара.

При использовании этих материалов следует, как правило, применять облицовку в виде плоских элементов. При этом конструктивные решения НФВЗ должны обеспечивать падение капель расплава в пределах воздушного зазора.

Использование негорючих облицовочных плит с декоративной отделкой каменной крошкой, приклеиваемой с использованием компаундов на основе эпоксидных, полиэфирных, акриловых и других видов смол с поверхностной плотностью до 600 г/м2, не увеличивает пожарную опасность фасадных систем.

Применение в фасадных системах облицовок в виде плоских элементов из композитных панелей, состоящих из алюминиевых листов толщиной до 0,5 мм и средним слоем из негорючих материалов (группа горючести среднего слоя НГ) не является опасным.

11.3.6 Для снижения тепловыделения НФВЗ, следует стремиться к применению в этих системах материалов с возможно более низкой горючестью, низкой температурой тепловыделения и поверхностной плотностью.

12. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕМЕНТОВ

ФАСАДНЫХ СИСТЕМ С ВОЗДУШНЫМ ЗАЗОРОМ

12.1 При проектировании и устройстве НФВЗ должен быть обеспечен выбор материалов и изделий для всех элементов конструкции НФВЗ, обеспечивающих практически безремонтную его эксплуатацию в течение заданного срока службы.

12.2 Рекомендации по антикоррозийной защите предусматривают устройство фасадов, прежде всего на жилых, общественных и производственных зданиях с внутренней неагрессивной средой по [10], расположенных в районах городской и загородной (сельской) застройки.

Рекомендации не распространяются на производственные здания с агрессивной средой по [10] и здания особого назначения, расположенные в районах солончаковых почв с содержанием в воздухе аэрозолей солей морской воды, хлористых солей и ионов хлора в концентрации, повышенной по отношению к обычному атмосферному фону. Устройство фасадов в этих условиях должно осуществляться с учетом особенности окружающей среды для каждого конкретного случая.

12.3 Элементы НФВЗ в течение всего эксплуатационного срока подвергаются воздействию воздушной атмосферной среды района застройки, контактируют между собой, со стеной утепляемого здания и с утеплителем, увлажняемым водяными парами, мигрирующими через стены утепляемого здания.

Элементы конструкции, находящиеся в воздушном зазоре, эксплуатируются в условиях постоянного интенсивного обмена с атмосферной средой. На них происходит как осаждение пыли и конденсата водяных паров, содержащих агрессивные агенты, имеющиеся в атмосфере, так и испарение влаги под воздействием восходящего потока воздуха в зазоре. К ним также возможно проникновение дождя и снега при ветровом напоре через зазоры между элементами облицовки и образование на них наледей.

Кислотные дожди, увеличивающаяся интенсивность автомобильного движения в городах и населенных пунктах, загрязненность атмосферы промышленными выбросами предъявляют высокие требования к коррозийной стойкости и надежности тонкостенным металлических конструкций фасада, эксплуатируемых в течение нескольких десятилетий и практически недоступных для осмотра и возобновления антикоррозийной защиты.

12.4 Районы расположения зданий, на которых устанавливают вентилируемые фасады, могут существенно отличаться по агрессивности воздействия атмосферной среды преимущественно для внутрицеховой производственной воздушной среды, основанную на учете содержания в воздухе агрессивных газов и его относительной влажности. Достоверная статистическая информация о содержании агрессивных газов в атмосфере района предполагаемого строительства НФВЗ, как правило, отсутствует. Поэтому при разработке проекта следует использовать следующие описательные характеристики атмосферной среды районов строительства, учитывающие также опубликованные экспериментальные данные о скорости коррозийного износа основных металлов и металлических покрытий – стали, алюминиевых сплавов и цинка в различных атмосферных условиях:

Неагрессивная среда – сельские и загородные территории, районы дачной застройки, спальные районы вдали от предприятий с агрессивными газовыми выбросами, города и поселки, в которых отсутствуют загрязняющие воздух промышленные предприятия и т. п.

Слабоагрессивная среда – районы городской застройки, удаленные от магистралей с интенсивным автомобильным движением и от промышленных предприятий с агрессивными выбросами.

Среднеагрессивная среда – районы городской застройки вблизи больших автомагистралей, крупных промышленных предприятий и ТЭЦ, загрязняющих воздух, города с высокой концентрацией промышленных предприятий.

Сильноагрессивная среда – прибрежная зона солевого уноса побережья океанов, морей и соленых озер, районы солончаковых почв с повышенным содержанием в воздухе аэрозолей соленой воды, ионов хлора и хлористых солей по отношению к нормальному атмосферному фону (концентрация хлорид-иона в атмосфере Cl > 0,1 мг/м3).

Классификация районов строительства для неагрессивной, слабо - и среднеагрессивной среды предполагает их нахождение в нормальной зоне по влажности в соответствие с [3]. В том случае, если район строительства находится в сухой зоне, характеристика среды сдвигается на одну ступень в сторону неагрессивной среды, а если во влажной зоне – на одну ступень в сторону сильноагрессивной среды.

12.5 При проектировании НФВЗ должны учитываться экспериментальные данные, полученные при определении коррозийного износа металлов и металлических покрытий в атмосферных условиях при нахождении образцов под открытым небом и под навесом. Кроме того, необходимо учитывать коррозию металлов в контакте со строительными материалами, что моделирует работу крепежных элементов, фиксирующих керамические и цементные фасадные плиты (панели) на направляющих и условия работы самих направляющих на участках контакта с неметаллическими фасадными панелями.

12.6 Скорость коррозии углеродистой стали в открытой атмосфере промышленного города по результатам многолетних испытаний составляет около 50 мкм/год, цинковых покрытий – 3-5 мкм/год, алюминия – 0,5-1,0 мкм/год. В сельской местности скорость коррозии цинка – 0,5-1,0 мкм/год, алюминия – 0,5 мкм/год.

Скорость коррозии указанных металлов при испытании под навесом, т. е. защищенных от прямого воздействия атмосферных осадков, в среднем на 30% меньше, чем под открытым небом, а при испытаниях в контакте с пористыми строительными материалами – на 30-50% выше.

Применение систем из коррозионно стойких сталей возможно без ограничений в любых атмосферных условиях.

Условия эксплуатации элементов НФВЗ по степени агрессивности атмосферных воздействий могут быть оценены как промежуточные между открытым воздействием в атмосфере и под навесом.

12.7 Минераловатные утеплители, обычно применяемые в НФВЗ, как правило, изготавливают на фенольном связующем. Скорость коррозии металлов во влажной минераловатной плите допускается принимать: сталь углеродистая 70 мкм/год; цинк - 15 мкм/год и алюминий - 0,5 мкм/год; КСС – 0,1 мкм/год.

12.8 При прямом контакте разнородных металлов, например, коррозийностойкой стали с цинковым покрытием или алюминиевым сплавом, в условиях увлажнения возможно образование пар контактной коррозии, в результате чего резко ускоряется локальный коррозийный износ металла, имеющего более отрицательный электрохимический потенциал, в данном случае, цинка и алюминиевого сплава. Во избежание контактной коррозии необходимо изолировать места контакта, например, путем применения полимерных непроводящих шайб или прокладок из твердого долговечного материала. Риск коррозии снижается также при конструктивном решении места контакта и его расположения, уменьшающего вероятность увлажнения места контакта атмосферной влагой или конденсатом водяных паров.

12.9 Крепежные элементы, подвергающиеся воздействию агрессивной среды или атмосферных осадков, целесообразно изготавливать из коррозийностойких материалов. При применении крепежных оцинкованных элементов из углеродистой стали толщина цинкового гальванического покрытия должна быть не менее 15 мкм, а цинкового термодиффузионного покрытия – не менее 25 мкм. Дополнительная защита на монтаже лакокрасочными материалами должна соответствовать требованиями приложения 14 [10].

12.10 Применяемые для изготовления элементов НФВЗ, эксплуатируемых в агрессивной среде, оцинкованная тонколистовая сталь по [38] и профили из алюминиевых сплавов по [4] должны иметь долговечные в атмосферных условиях, наносимые на заводских линиях окрашивания порошковые горячего отверждения полимерные (например, полиэфирные) покрытия. Толщину покрытия устанавливают, исходя из конкретной степени агрессивности окружающей среды.

Для защиты тонколистовой стали рекомендуется также применение цинко-алюминиевого покрытия (типа галвалюм), имеющего при эксплуатации в атмосферных условиях значительно более высокую стойкость, чем цинковое покрытие.

КСС дополнительной обработки не требует.

12.11 При проведении работ на монтаже с металлическими элементами (скрепление, резка и др.), должны приниматься меры, исключающие повреждение полимерного или металлического покрытия на близлежащих участках. Поврежденные участки должны восстанавливаться долговечными атмосферостойкими лакокрасочными покрытиями.

12.12 Тарельчатые дюбели, используемые для крепления утеплителя к утепляемой стене, должны иметь перфорированную тарелку, исключающую накопление под ней влаги, мигрирующей из помещения. Стальные распорные элементы тарельчатых дюбелей, закрепляемые в стене с помощью составных полимерных гильз, могут применяться из углеродистых оцинкованной стали в том случае, если по данным теплотехнического расчета в стене не происходит выпадения конденсата.

Кляммеры, используемые для крепления фасадных плит, являются ответственными конструктивными элементами, которые необходимо изготавливать из коррозийностойких сталей обладающих необходимой пластичностью (КСС марки 12х18Н10Т либо аналогичная).

13. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

И СИСТЕМЕ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

13.1 Перед началом работ должна быть произведена оценка основания для НФВЗ включающая в себя:

- проверку анкерного крепежа на вырыв

- проверка основания на воздухопроницаемость

- проверка точности геодезических данных

13.2 В ходе работ должны соблюдаться требования по климатическим условиям и условия производства работ, содержащиеся в проектно-сметной документации и настоящих нормах.

13.3 Для выполнения работ по монтажу системы здание разбивается на захватки и определяется порядок и последовательность перемещения монтажников с одной захватки на другую.

13.4 Величина захваток и их количество в каждом случае определяются с учетом многих факторов, в том числе размеров фасадов здания, величины бригады монтажников, оснащения строительной организации оборудованием и оснасткой, условиями комплектации строительства материалами, изделиями и др. Захваткой может быть вся высота фасада, а можно фасад по высоте разделить на несколько захваток, учитывая наличие промежуточных карнизов, поясков и другие факторы. Также в горизонтальном направлении захваткой может быть весь фасад, только одна секция или может быть принят какой-либо другой способ деления фасада на захватки. Разбивка фасадов здания на захватки и выбор средств для работы монтажников на высоте (подмостки, люльки, подъемные платформы и т. п.) выполняется в проекте организации строительства или в технологических картах.

13.5 При монтаже системы на реконструируемых зданиях работы начинаются с очистки фасада от несвязанных с основанием элементов, таких как отслоившиеся штукатурка, краска и т. п. Кроме того, фасад надо освободить (демонтировать) от специальных устройств: водостоков, различных кронштейнов, антенн, вывесок и др.

13.6 Монтаж системы начинается с разметки фасада, установки маяков, по которой будут устанавливаться и крепиться к основанию кронштейны. Разметка выполняется с помощью геодезических приборов, уровня и отвеса. Установка и крепление кронштейнов, вертикальных или горизонтальных профилей в пределах захватки может производиться снизу вверх и наоборот, в зависимости от решений, принятых в ПОС.

13.7 После разметки фасада в нем сверлятся отверстия под дюбели для крепления кронштейнов к основанию посредством анкерных винтов. Для снижения теплопередачи в месте примыкания кронштейна к основанию, между ними на анкерный винт одевается паронитовая прокладка.

В случаях, когда основанием является кирпичная кладка, нельзя устанавливать дюбели в швы кладки, при этом расстояние от центра дюбеля до ложкового шва должно быть не менее 35 мм, а от тычкового - 60 мм. Минимальное расстояние от края ограждающей конструкции до дюбеля оговаривается специальными рекомендациями фирмы-изготовителя.

Категорически запрещается сверлить отверстия для дюбелей в пустотелых кирпичах или блоках с помощью перфоратора.

13.8 К кронштейнам крепятся вертикальные или горизонтальные профили, которые являются базой для устройства отделочного слоя фасада в пределах проектных допусков. Поэтому установка каждого профиля, его положение в вертикальной плоскости проверяется соответствующими приборами: теодолитом, отвесом и др.

13.9 К началу монтажа плит утеплителя захватка, на которой производятся работы, должна быть укрыта от попадания влаги на стену и плиты утеплителя. Исключением могут быть случаи, когда монтажники не покидают рабочие места до тех пор, пока все смонтированные плиты не закроют предусмотренной проектом ветро - влагозащитной пленкой.

При выполнении работ по устройству наружной теплоизоляции должны быть обеспечены требования, исключающие нарушение нормального функционирования теплоизоляционной системы: увлажнение изолируемой поверхности и теплоизоляционного материала; попадание снега под изоляцию, в теплоизоляцию и под защитный слой, длительное воздействие ультрафиолетовых лучей, отслоение материала теплоизоляционного слоя. Изолируемая поверхность должна быть очищена от снега и льда.

Не рекомендуется производить работы по теплоизоляции при температуре наружного воздуха –200С и ниже.

13.10 Работы по устройству системы теплоизоляции должны производиться только при наличии полного комплекта рабочей документации (включая технологическую карту), согласованной и утвержденной проектировщиком.

13.11 Для сохранения технических показателей теплоизоляционного материала, качества смонтированной изоляции необходимо проводить систематическую контрольную проверку изоляционных материалов и изделий, поступающих на строительную площадку, обеспечить надлежащее складирование и защиту от воздействия окружающей среды.

13.12 Монтаж плит утеплителя начинается с нижнего ряда, который устанавливается на стартовый профиль, цоколь или другую соответствующую конструкцию, и ведется снизу вверх. Если плиты утеплителя устанавливаются в 2 ряда, следует обеспечить перевязку швов. Плиты утеплителя должны устанавливаться плотно друг к другу так, чтобы в швах не было пустот. Если избежать пустот не удается, они должны быть тщательно заделаны тем же материалом. Вся стена (за исключением проемов) непрерывно по всей поверхности должна быть покрыта утеплителем установленной проектом толщины. Крепление плит утеплителя к основанию производится пластмассовыми дюбелями тарельчатого типа с распорными стержнями. В случае применения ветро - влагозащитной пленки установленные плиты утеплителя сначала крепятся к основанию только двумя дюбелями каждая плита и только после укрытия нескольких рядов пленкой устанавливаются остальные, предусмотренные проектом, дюбели. Полотнища пленки устанавливаются с перехлестом 100 мм.

Не допускается устройство соединений, с использованием материалов, имеющих паропроницаемость более чем на 25% ниже паропроницаемости основной гидро-ветрозащиты.

13.13 Заделка мест крепления лесов к стене производится тем же теплоизоляционным материалом, что и основной слой теплоизоляции.

13.14 Монтаж облицовки фасада начинается после полного окончания монтажа плит утеплителя. Как правило, монтаж облицовочных плит начинается с нижнего ряда и ведется снизу вверх. Во время монтажа отделочных плит следует следить за тем, чтобы воздушный зазор позади отделочных плит был чист и без каких-либо посторонних включений.

13.15 При использовании в качестве наружного слоя облицовки из плит искусственных или натуральных камней горизонтальные швы должны быть раскрыты (не должны заполняться уплотняющим материалом).

Запрещается устройство стыков листовых материалов без зазоров, обеспечивающих подвижность плит облицовки.

13.16 В процессе монтажа элементов системы должен выполняться пооперационный контроль качества работ и составляться акты на скрытые работы. Это должно выполняться в соответствии с действующей в подрядной организации "Системой управления контролем качества продукции", где указано, какие параметры и технологические процессы контролируются, и лица, ответственные за выполнение этой работы. В составе комиссии, подписывающей акты на скрытые работы, должны быть лица (представители проектной организации), выполняющие авторский надзор.

13.17 Контроль качества производства работ также должны осуществлять инженерно-технические работники службы заказчика или специально назначенный технический инспектор по надзору.

13.18 Основными обязанностями службы контроля качества являются:

· проверка герметичности системы наружной теплоизоляции здания, соблюдения требований проектно-сметной документации и правил производства работ;

· проверка подготовки основания и меры, принятые для обработки характерных участков;

· инструментальная проверка контролируемых параметров (технический контроль качества производства работ), проведение контрольных испытаний наружной теплоизоляции;

· выявление случаев нарушения качества производства работ и выдача рекомендаций по их устранению;

· проверка соблюдения технологических регламентов при производстве работ в трудно доступных местах и местах примыкания;

· контроль за выполнением мероприятий по защите рабочих мест от атмосферных воздействий.

13.19 Технический инспектор по надзору составляет Карту наблюдений за работами, вносит в нее все замечания и нарушения, выявленные в процессе производства работ.

Эта карта имеет целью аккумулировать все выявленные и устраненные нарушения, облегчает приемку работ по устройству теплоизоляции после их окончания.

13.20 Работы по монтажу системы могут выполнять организации, специалисты которых прошли обучение и имеют лицензию на право выполнения указанных работ от организации - разработчика системы или его официального представителя.

14. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ

15.1 В процессе строительства и эксплуатации здания не допускается крепить непосредственно к облицовочному материалу и элементам НФВЗ любые детали и устройства не предусмотренные расчетом.

15.2 Не следует допускать возможность попадания воды с крыши здания на облицовочную плитку, для чего надо содержать желоба на крыше и водостоки в рабочем состоянии.

15.3 Уход за облицовкой фасада, заключающийся в ее регулярной очистке и периодическом восстановлении, должен осуществляться строго в соответствии с рекомендациями производителя НФВЗ.

15.4 Плиты с дефектами заменяются в соответствии с инструкцией разработчика системы.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ

ИМЕЮТСЯ ССЫЛКИ В ТЕКСТЕ

1. СНиП II-23-81* “Стальные конструкции“;

2. СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия";

3. СНиП II-3-79* "Строительная теплотехника";

4. СНиП 2.03.06-85 “Алюминиевые конструкции“;

5. СНиП * “Пожарная безопасность зданий и сооружений”;

6. СП "Проектирование тепловой защиты зданий";

7. СНиП * “Строительная климатология”;

8. СНиП 2.01.02-85 "Противопожарные нормы";

9. СНиП III-4-80* "Техника безопасности в строительстве";

10. СНиП 2.03.11-85 “Защита строительных конструкций от коррозии”;

11. ГОСТ "Профили прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих конструкций. Общие технические условия";

12. ТСН “Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормы по энергопотреблению и теплозащите”;

13. ГОСТ "Материалы и изделия строительные. Методы испытаний";

14. СНиП 3.01.04-87 “Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов”;

15. СНиП “Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования”;

16. ГОСТ “Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Функциональные допуски”;

17. ГОСТ “Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски ”;

18. ГОСТ “Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения”;

19. ГОСТ 26433.1-89 “Система выполнения измерений. Элементы заводского изготовления”;

20. ГОСТ 26433.2-94 “Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений”;

21. СНиП 3.01.03-84 “Геодезические работы в строительстве”;

22. ГОСТ “Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть”;

23. ГОСТ 30247.0-94 “Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции”;

24. ГОСТ “Конструкции строительные. Методы определения пожарной опасности”;

25. СНиП Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений”;

26. СНиП 3.01.01-85 "Организация строительного производства";

27. ГОСТ "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету";

28. ГОСТ "Здания и сооружения. Методы определения сопротивления воздухопроницанию ограждающих конструкций";

29. ГОСТ "Материалы и изделия строительные Методы определения сопротивления паропроницанию";

30. ГОСТ "Здания и сооружения. Методы определения теплоустойчивости ограждающих конструкций";

31. ГОСТ 2625-84 "Здания и сооружения. Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций ";

32. ГОСТ "Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций";

33. ГОСТ "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности поверхностным преобразователем";

34. ГОСТ "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях";

35. ГОСТ "Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам";

36. ГОСТ "Конструкции строительные. Методы определения пожарной опасности. Стены наружные с внешней стороны";

37. СниП II-26-76 "Кровли";

38. ГОСТ "Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия";

39. ВСН 58-88(р) "Госкомархитектуры "Положение об организации, проведении реконструкции, ремонта и технического обследования жилых зданий, объектов коммунального хозяйства и социально-культурного назначения";

40. СП "Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений";

41. СанПиН 2.1.2.1002-00 "Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещения";

42. СанПиН 2.4.1.1249-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений";

43. СанПиН 2.4.2.1178-02 "Гигиенические требования к условиям обучения школьников в различных видах современных общеобразовательных учреждений";

44. СанПиН 2.4.3.1186-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования";

45. СанПиН 2.4.4.1251-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования";

46. СанПиН 2.4.4.1204-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей".

47. “Рекомендации по проектированию навесных фасадных систем с вентилируемым воздушным зазором для нового строительства и реконструкции зданий”, Москва, 2002 год;

48. “Фасадные теплоизоляционные системы с воздушным зазором. Рекомендации по составу и содержанию документов и материалов, предоставляемых для технической оценки пригодности продукции”, Госстрой России, г. Москва, 2004 год

ПРИЛОЖЕНИЕ

(обязательное)

Задание на исполнительную геодезическую съёмку здания

Результаты исполнительной съёмки должны быть представлены в необходимых чертежах в электронном виде (масштаб 1:1, AutoСad) и содержать следующую информацию:

1. Отметка низа облицовки-условно 0,000.