Другой Вспомогательный орган РКИК ООН по консультациям по научно техническим аспектам ВООКНТА (Subsidiary Body on Scientific and Technical Aspects, SABSTA) должен реализовывать рабочую программу по пересмотру и доработке Руководящих указаний по подготовке Двухгодичных отчетов, равно как и NIR, NC и прочей отчетной документации.

Для развивающихся стран представление Двухгодичных отчетов запланировано на декабрь 2014 года. Представлять отчеты должны все страны, кроме имеющих статут наименее развитых стран или статус малых островных развивающихся стран, которые могут представлять отчеты, если сочтут это для себя возможным. Для всех других обязательность содержит оговорку: «если они в состоянии это сделать и в зависимости от полученной поддержки».

В решениях Дурбана страны Приложения 2 и, насколько возможно, другие страны призываются оказать развивающимся странам помощь в подготовке Двухгодичных отчетов. Такая формулировка означает, что такие страны как Россия или, например, Южная Корея будут оказывать такую помощь в зависимости от их возможностей и собственной оценки ситуации в целом.

Развивающиеся страны должны представить в Глобальный экологический фонд (ГЭФ) запросы на соответствующее финансирование, а ГЭФ должен приложить все усилия, чтобы начать финансирование уже в 2012 году. В соответствии с текстом Конвенции (РКИК ООН), на цели отчетности должно предоставляться полное финансирование по каналам ГЭФ. Вероятно, для относительно небогатых стран так и будет делаться. Однако, для более богатых стран, например, для Китая, Бразилии, Казахстана и т. п., вероятно, будет достигаться договоренность о взаимном со-финансировании работ по подготовке Двухгодичных отчетов.

Для развивающихся стран представленная в Двухгодичных отчетах инвентаризация выбросов должна охватывать год не более чем на 4 года ранее года представления. Таким образом, в 2014 году нужно представить данные за 2010 год, но желательно представить и более поздние годы. Заметим, что развитые страны имеют аналогичный временной промежуток равный 2 годам, то есть в NIR за 2012 год помещаются данные за 2010 год и т. п. Также надо заметить, что в итоге все страны должны представить инвентаризации выбросов за все годы. Если какой то год «выпал» из одного Двухгодичного отчета, то он должен быть представлен в следующем.

Таким образом, NIR за два соответствующих года становятся первой частью каждого Двухгодичного отчета. Кроме этого, в отчете должны быть описаны меры по снижению выбросов, описаны нужды (финансовые, технологические, кадровые и т. п.) для снижения выбросов. После этого в специальном разделе должна быть описана полученная поддержка и результаты ее использования.

Решения Дурбана (Руководящие указания по Двухгодичным отчетам) содержат также ряд методологических решений, призванных максимально сблизить методики, используемые в Двухгодичных отчетах развитых и развивающихся стран и в то же время дать развивающимся странам некую гибкость в смысле использования более простых методик. Те страны, которые уже представили NC с данными инвентаризаций, например, за 1994 или 2000 гг., призываются собрать полный и внутренне сопоставимый ряд данных за все возможные года.

Для развивающихся стран представление Двухгодичных отчетов тесно связано с разработкой и реализацией Национальных приемлемых действий по смягчению – NAMA (National Appropriate Mitigation Actions), которые фактически являются частью данных отчетов. Это совершенно новый контекст, составляющий самую суть нового подхода к глобальным действиям. Поэтому развивающимся странам требуется предпринять больше дополнительных усилий, чтобы представить Двухгодичные отчеты, чем развитым странам.

NAMA должны разрабатывать все страны, кроме имеющих статут наименее развитых стран или статус малых островных развивающихся стран, которым NAMA, конечно, не запрещаются, но от них NAMA не требуются. В NAMA включаются все действия, как требующие (получившие) международную поддержку, так и выполняемые (планирующиеся) как полностью национальные действия за счет средств самой страны.

Что касается действий, требующих международной поддержки, то для них создается Реестр. Он будет представлять собой постоянно работающую Интернет-платформу, управляемую командой специалистов Секретариата РКИК ООН. Участие стран в Реестре добровольное. Только официально представленная ими информация будет в него заноситься. Предполагается, что Реестр будет иметь гибкую архитектуру, и это будет позволять заносить в него информация из всех возможных NAMA и по всем возможным видам международной помощи.

Одновременно развитые страны должны будут представлять в Секретариат для Реестра информацию о доступной с их стороны поддержке, включая указания на вид поддержки и источники (каналы) поступления средств. Эти каналы включают самый широкий набор опций: ГЭФ, Зеленый климатический фонд, многосторонние и двусторонние каналы (агентства), средства неправительственных организаций, частные средства и т. п.

Решено что прототип Реестра будет подготовлен в 2012 году для принятия соответствующего решения на КС-18.

Что касается национальных действий, не требующих международной поддержки, то для отчетности по ним тоже решено подготовить Руководящие указания, эта работа будет выполняться в рамках SBSTA.

Наряду с разработкой и выполнением планов NAMA, в решениях Дурбана развивающиеся страны призываются и к разработке более масштабных и долгосрочных стратегий низкоуглеродного развития.

Проверка Двухгодичных отчетов развивающихся стран будет вестись в рамках системы Международных консультаций и анализа (International Consultations and Analysis, ICA), ориентированных на обзор ситуации и последующее содействие, помощь в соблюдении. Руководить этой работой будет SBI. Страны Приложения 2 призываются предоставить полное финансирование процесса проверки Двухгодичных отчетов развивающихся стран. Сама проверка должна состоять из двух частей.

Анализирующая часть ICA должна содержать нечто аналогичное экспертизе инвентаризации развитых стран с помощью групп экспертов углубленного обзора. Но кроме этого должна проводиться и экспертиза разделов по политике и мерам, как в двухгодичных отчетах, так и в Национальных сообщениях развивающихся стран.

Вместе с тем важным отличием данного анализа для развивающихся стран является то, что для них такой анализ имеет скорее стимулирующий характер, он не повлечет за собой каких-либо санкций или дискуссий о целесообразности выбранных политики и мер – так было решено в Канкуне и подтверждено в Дурбане. Кроме того, анализ может сыграть свою роль в наращивании потенциала, как в широком смысле, так и для улучшения инвентаризации, планирования и реализации NAMA.

Вторая часть ICA – консультационный обмен мнениями по данной стране, который будет проводиться в рамках работы SBI. Будет организован соответствующий специальный семинар, где каждой стране будет дано от одного до трех часов для презентации. Презентации могут быть как индивидуальными от стран, так и от групп стран. По результатам семинара будет готовиться сводный доклад о мнениях и мерах по содействию улучшению двухгодичной отчетности развивающихся стран.

Решено, что работа по проверке начнется не позднее, чем через 6 месяцев после представления первой группы Двухгодичных отчетов стран, то есть не позднее середины 2015 года.

Предполагается и пересмотр Руководящих указаний по Двухгодичным отчетам. Согласно решениям Дурбана, соответствующее решение должно в будущем приниматься на уровне КС. Решено также, что пересмотр Руководящих указаний и опций проведения проверки (ICA) должен быть выполнен не позднее 2017 года.

Основные результаты Сессии Вспомогательных органов РКИК ООН в Бонне, 14-25 мая 2012 г.

Как и в Дурбане, в Бонне все переговоры шли под влиянием трех доминирующих аспектов: 1) насколько и кому снижать выбросы (mitigation); 2) кому, сколько и когда за это платить; 3) насколько это будет обязательно – правовая форма нового глобального соглашения. При всей важности помощи развивающимся странам в адаптации к изменениям климата, она на данных переговорах, вероятно, вторична, и, возможно, именно поэтому по ней достигнут больший прогресс.

По формату переговоров в Бонне заседали 5 органов. Две старых группы ДМС и КП должны быть завершать отдельные части своей работы (в Дурбане было решено, что они работают до КС-18 в конце 2012 г.), готовить решения и выносить их на SBI или SABSTA, чтобы они одобрили их как проекты решения КС-18. Но наибольшее внимание привлекало первое заседание новой Специальной Рабочей Группы по Дурбанской платформе (ДП), созданной решением КС-17 в Дурбане, в задачу которой входит как разработка нового глобального соглашения, так и усиление действий по снижению или ограничению выбросов всех стран.

Проблемы работы Специальных рабочих групп

AWG ADP

Главным моментом Бонна была борьба за положение Дурбанской Платформы о единых действиях всех стран без разделения на Приложение 1 и не Приложение 1, которое безнадежно устарело и приводит к сильным перекосам, не дающим принимать решения, адекватные реалиям развития мировой экономики. За единые действия были все развитые страны. Россия очень четко и жестко высказывалась по данному вопросу.

Того же мнения придерживались и наименее развитые страны, малые островные государства и многие африканские страны. Они понимали, что данное разделение приводит лишь к затяжке времени и все более оттягивает получение этими странами международной помощи.

За сохранение разделения выступали Китай, Индия, арабские страны и еще немалое количество развивающихся стран (в сумме около 40 стран), которым такое разделение выгодно. Их выступления несколько раз озвучивала Венесуэла (от имени длинного списка стран), но очевидно, что не эта страна играла там первую скрипку.

Ряду богатых развивающихся стран давно пока считаться развитыми и нести соответствующую ответственность и за снижение выбросов и за финансовую поддержку наиболее слабых стран. Китай и Индия – главные источники роста глобальных выбросов, собственно прохождение пика выбросов и их дальнейшее снижение почти исключительно зависит от них и еще ряда крупнейших развивающихся стран. Они пока не поняли, как им действовать в такой ситуации и стараются сохранить статус стран без обязательств или, по меньшей мере, выиграть время. В итоге данные страны всеми силами пытались возвести старые барьеры на новой площадке.

Собственно этой борьбой и объясняются сложности с принятием ДП повестки дня будущей работы. Это далеко не формальный момент. Китай и ряд других стран предложили включить в повестку дня совершенно посторонние вещи, в частности, рассмотреть ход выполнения Киотского протокола и результаты работы ДМС. Были неоднократные попытки внедрить в ДП ссылки на Балийский план действий или хотя бы оставить лазейки для последующих «мостиков» с данным планом, который жестко делит действия стран на Приложения 1 и не Приложения 1.

Второй спорный момент выработки повестки дня – попытки принизить важность действий по снижению выбросов. Китай, Индия, арабские и некоторые другие развивающиеся страны предлагали в равной степени уделять внимание адаптации и снижению выбросов, а также массе других вопросов, которыми сейчас занимается ДМС.

После долгих споров все «атаки» были отбиты и страны вернулись на повестку дня адекватно отражающую решение Дурбана. В определенной мере был даже сделан шаг вперед. Вопросы снижения выбросов были вынесены в отдельный (второй) пункт повестки дня, а первым пунктом стала выработка нового соглашения. Грубо говоря, повестка разделяет подготовку текста и приложения – таблицы с обязательствами по снижению выбросов, причем как до, так и после 2020 г.

В такой обстановке не удивительно, что крайне сложно было прийти к согласию по кандидатурам председателя. В идеале было выбрать двух со-председателей (от развитых и от развивающихся стран) сразу на все 4 года работы ДП. Понятно, что сопредседатели от стран, имеющих противоположные взгляды на разделение стран, будут по-разному направлять работу ДП. Согласовать кандидатуры не удалось и в итоге в конце последнего дня работы был найден компромисс. Председательство было разделено по годам, каждый год будут два новых сопредседателя – от развитых и от развивающихся стран, а третий член бюро – докладчик ДП будет поочередно от данных двух групп стран. До середины 2013 года сопредседателям избраны представители Норвегии и Индии, а докладчиком представитель России (Олег Шаманов).

В свете происходящего в коридорах активно обсуждался вопрос о том, есть ли раскол среди Группы 77 и Китая: на одной стороне более богатые страны, ведомые Китаем, Индией и арабскими странами, на другой стороне наименее развитые страны и малые островные государства, а также большое число африканских стран. Формально, конечно, никакого раскола нет, по многим вопросам Группа едина и в ряде случаев демонстративно показывала свое единство. Но, по мнению экспертов, столь серьезных, а главное объективно обоснованных разногласий в Группе раньше не было, трещина серьезная и зажить сама собой она не может.

Со своей стороны Китай, Индия и арабские страны не раз выступали против «поляризации» стран. Детали данной «поляризации» они не раскрывали, но суть понятна, они будут активно выступать против раскола Группы 77, но одновременно будут всячески сопротивляться «смешению» стран Приложения 1 и не Приложения 1. Заметим, что российская поправка о периодическом добровольном пересмотре списков стран Приложений 1 и 2 не забыта, но ей занимается КС, а не собиравшиеся в Бонне Вспомогательные органы Конвенции.

AWG LCA

Спорным моментом переговоров была судьба СРГ ДМС. В Дурбане было решено, что она завершит свою работу в конце 2012 г. на КС -18. Однако в Бонне стали раздаваться голоса, что группа еще не сделала всю работу и нужно продлить мандат на ее деятельность. Особенно жестко такую позицию отстаивает Китай. При всей внешней безобидности подобной идеи, она таит опасность повторения ситуации с раздвоением усилий на две группы (по Конвенции и по Киото), теперь может создаться раздвоение на ДП и ДМС, чреватое образованием барьера между действиями стран Приложения 1 и не Приложения 1.

Смежный вопрос, куда пойдут результаты работы ДМС. По принятому официальному порядку при завершении работы любой специальной рабочей группы ее результаты поступают в постоянно действующие Вспомогательные органы (SBI и SBSTA соответственно, в зависимости от тематики). При необходимости отдельные вопросы могут пойти на прямое рассмотрение КС. Однако, в Бонне ряд развивающихся стран, включая Китай и Индию, настойчиво предлагали направить результаты прямо в ДП. Подобная «прямота» чревата сохранением в ДП разделения стран на Приложение 1 и не Приложение 1. Конечно, результаты ДМС могут и должны быть востребованы ДП, но это должно быть не напрямую, а через их переработку во Вспомогательных органах. Тогда гораздо легче будет избежать деления стран, присущего ДМС.

AWG KP

Работа данного органа в Бонне никак не продвинулась. Не было подвижек ни в одном из трех рассматривавшийся вопросов: обязательства стран, перенос ЕКУ, оставшихся с первого периода КП, и длительность второго периода КП.

Никто не дал новых обязательств, включая Австралию и Новую Зеландию, которые заняли выжидательную позицию (позиции Канады, Японии и России о неучастии в КП-2 также не изменились). AOSIS дал таблицу с численными предложениями, которые не устраивают развитые страны, в частности, Казахстан и Украину.

В неофициальном выступлении в прессе Украина подтвердила, что ее национальные цели (для всех соглашений: и КП и нового глобального соглашения) -20% к 2020 и -50% к 2050 г. (отсчет от уровня 1990 г.). При этом глава делегации подчеркнул, что -50% страна не сможет выполнить без внешней помощи. Сейчас выбросы страны примерно на 55% ниже уровня 1990 г., но есть надежда, что после долгого застоя экономика станет развиваться и в ближайшие годы выбросы вырастут. Заметим, что с точки зрения динамики выбросов, Россия в совершенно ином положении, чем Казахстан и Украина.

По переносу ЕКУ по-прежнему есть два полярных мнения. Предложения AOSIS, африканских стран и Бразилии фактически сводят перенос к нулю или к крайне малым значениям. Украина и Россия настаивают на полном переносе квот, как это и было решено ранее, перед началом действия Киотского протокола. Большинство стран и экологические организации считают, что тогда Киото-2 будет изначально «переполнено» квотами и нужны те или иные ограничения, причем сильные.

По длительности периода, ЕС, Швейцария и ряд других стран настаивают на 8 годах (), по которым они уже приняли внутренние решения, но многие развивающиеся страны отстаивают 5 лет, говоря, что нужно иметь возможность пересмотра обязательств через 5 лет, так как они недостаточны.

Ряд экспертов объясняют полное отсутствие прогресса в КП специальной обструкционистской тактикой ряда развивающихся стран. Они хотели бы затормозить прогресс в ДП и ДМС. Для этого им «полезен» провал КП-2, так как это будет нарушение Дурбанских договорённостей и можно будет попытаться отыграть назад и сохранить жесткое деление стран Приложения 1 и не Приложения 1 в новом глобальном соглашении.

Критика переговорной тактики Китая очевидна. В данном контексте уместно напомнить, что это именно переговорная тактика. В стране делается очень много и для низкоуглеродного развития и, соответственно, торможения роста выбросов, в том числе и разворачивается система регулирования выбросов и торговли квотами в нескольких ведущих провинциях.

Достигнутый прогресс

Можно отметить две области, где в Бонне был достигнут прогресс. Подготовленные решения готовы к их утверждению на КС-18 или же почти готовы, что вселяет уверенность, что в Дохе они будут приняты.

Во-первых, решения по адаптации для развивающихся стран. Полностью подготовлены все вопросы Национальных планов адаптации развивающихся стран (NAP). По сути дела согласованные положения близки к использовавшимся ранее в планах NAPA в рамках Найробийской программы для наименее развитых стран. Она успешно реализуется примерно в 45 странах, где идут около 500 адаптационных проектов, финансируемых из специальных фондов Конвенции для данных стран. Теперь положения расширены, а также расширена сфера охвата стран.

По более сложному вопросу «ущерба и компенсаций» (loss and damage) определенное продвижение также имеется, но там много сложностей с созданием процедуры оценки и страхования потерь, тесно связанной с выделением финансов. Особые разногласия вызывают вопросы оценки риска, где США и Группа 77 занимают противоположные позиции.

Во-вторых, REDD+. Там достигнуто полное согласие по мониторингу лесов. Хороший прогресс по MRV в вопросах REDD+ (это второй почти готовый документ по REDD+), где удалось согласовать почти все сложные вопросы независимой проверки результатов деятельности по сохранению лесов. Нужно заметить, что обсуждение по REDD+ шло на фоне принятия Бразилией крайне неэкологичного нового лесного кодекса. Он уже принят законодателями, но президент страны могла наложить на него вето. В итоге она наложила вето на часть наиболее одиозных статей. Тем не менее, такой фон совершенно не содействовал успеху переговоров, так как Бразилия крупнейшая страна REDD+, а с новым кодексом спасти леса там будет очень сложно.

По REDD+ нужно будет подготовить еще несколько документов, в частности, по расчету базовой линии (от чего отсчитывать успехи деятельности по REDD+). Этот сложный вопрос оставлен для вынесения на последующие сессии Вспомогательных органов, а затем, вероятно, на КС-19.

По финансированию развивающихся стран можно выделить два аспекта. С одной стороны, идет активный запуск практической работы Зеленого климатического фонда. В Бонне шло соревнование 4 предложений по месту расположения фонда, на которое претендует Бонн, Женева, Намибия и Варшава. Решение должно быть принято в этом году, и неплохие шансы есть у всех трех первых претендентов.

С другой стороны, вопросы долгосрочного финансирования на 2013 – 2020 год откровенно буксуют. Развивающиеся страны пытаются получить «расшифровку» и расписание по годам тех 100 млрд. долларов в год, до которых финансирование должно дорасти к 2020 г. (как это было обещано в Копенгагене и подтверждено в решениях Канкуна). Развитые страны не спешат, на что, вероятно, влияет и позиция Китая, Индии и арабских стран в ДП, ДМС и КП.

По долгосрочному финансированию намечено провести 2 рабочих совещания (семинара), 6-9 июля и в сентябре 2012 г., где страны могли бы еще раз детально изложить свои точки зрения и предложения. Результаты встреч в виде отчета будут доложены на КС-18.

Потенциально важным для России и других стран Восточной Европы может быть проект решения КС-18 по действиям по Статье 6 Конвенции (образование, просвещение и формирование научно грамотного общественного мнения). Речь идет о новой программе, которая должна сменить Делийскую программу помощи по Ст.6 РКИК. В Бонне SBI принял проект решения (L.26), который теперь пойдет на утверждение КС-18. Если программа будет готова, а она подготовлена на 80%, то ее примут в Дохе, если нет, то примут одобренный SBI документ о принципах работы. В нашем случае принятие программы не столь существенно, главное принцип финансирования, где убрано указание на «страны не Приложения 1». Данный факт большая заслуга делегации Украины, активно отстаивающей, что страны с переходной экономикой должны иметь возможность финансирования климатического просвещения. Конечно, сразу деньги не «потекут». Но если у той или иной просветительской организации есть хорошие рабочие связи, например, с ЮНЕП, работающей по Статье 6 Конвенции, то теперь деньги могут быть получены более легко.

Еще в одном документе, посвященном наращиванию потенциала (capacity building), удалось обойти не устраивающие страны формулировки и дать Беларуси, России и Украине возможность быть получателями соответствующей помощи. Украиной было предложено, что помощь будет выделяться лишь тем странам с переходной экономикой, которые сейчас ее получают. Тем самым был обойден вопрос с выделением помощи странам Восточной Европы – членам ЕС, что для ЕС было важно.

Из событий вне переговорной деятельности можно отметить активную деятельность Японии по созданию двустороннего механизма сотрудничества (bilateral offset carbon mechanism, BOCM), во многом аналогичного МЧР. Говорилось о вовлеченности в данный механизм уже почти 100 стран, в основном африканских и азиатских. К России он не имеет отношения, так как Япония хотела бы иметь возможность зачета средств, поступающих по ВОСМ, как средств Официальной помощи развития (ОПР). Россия является не получателем данной помощи, а донором ОПР. Но для соседей России, имеющих статус развивающихся стран, данный механизм может быть очень полезен. В частности, переговоры с Казахстаном Япония уже ведет.

Япония хотела бы сама определять все детали данного механизма и избежать навязывания тех или иных международных критериев или правил, которые может быть совершенно разумны, но по формату данного двустороннего сотрудничества просто не приложимы.

Перед КС-18 в Дохе намечено провести техническую сессию Специальных рабочих групп с 30 августа по 5 сентября в Бангкоке.

«Черный углерод», физика процессов и новая международная инициатива США

В 2011 – 2012 гг. вышел ряд обзорных исследований по воздействию на климатическую систему короткоживущих «климатических факторов» (Short Living Climate Factors, SLCF)[50]. Имеется в виду снижение выбросов в атмосферу веществ, которые находятся в атмосфере от нескольких дней до нескольких лет, а не десятки лет как, например, СО2. Активную пропаганду необходимости срочных действий начал ЮНЕП, проблема очень серьезно обсуждалась арктическими странами. После этого США выступили с инициативой по ограничению антропогенного воздействия на климатическую систему через снижение выбросов трех веществ: метана, «черного углерода» (black carbon) и HFCs (гидрофторуглероды).

В данном обзоре рассматривается только «черный углерод». Причин тому несколько. Метан и HFC входят в число газов, подлежащих контролю в рамках РКИК ООН, и в развитых странах их выбросы хорошо известны. Россия также ежегодно представляет в РКИК ООН данные, которые успешно проходят международную проверку, хотя некоторые эксперты и ставят под сомнение корректность данных о потерях метана в нашей газотранспортной системе.

Еще один короткоживущий фактор - тропосферный озон контролируется озонометрической сетью, а результаты ежегодно публикуются в докладах об особенностях климата на территории РФ. В целом тропосферный озон, в отличие от стратосферного озона, защищающего планету от ультрафиолетового излучения, соединение вредное, оказывающее негативное воздействие на здоровье человека.

В отличие от данных веществ, «черный углерод» пока не является объектом мониторинга (как по выбросам, так и по присутствию в атмосфере и выпадению на поверхность, например, покрытую снегом)[51]. При этом само понятие «черный углерод» гораздо сложнее, чем, кажется на первый взгляд. Это не совсем сажа и лишь малая часть выбросов твердых взвешенных частиц. Его источники в нашей стране, главным образом, лесные пожары, а не промышленность и большая энергетика. Лесные пожары, в свою очередь, поставляют в атмосферу далеко не только «черный углерод», но и другие соединения (в частности, «органический углерод»), которые оказывают более охлаждающее, чем нагревающее атмосферу действие.

Таким образом, картина физически гораздо сложнее и неоднозначнее, чем это иногда представляется в СМИ или политиками, возможно, имеющими свои цели, отличные от климатологии или снижения общего антропогенного воздействия на климат планеты. Представленное ниже краткое описание рассчитано на официальных лиц и экологическую общественность, представителей бизнеса, то есть на тех, у кого нет специального физического или климатологического образования. Поэтому ниже дается не научный обзор, а достаточно общее описание, освещающее лишь основные моменты проблемы. Тем не менее, даже для этого нам придется углубиться в определения и физику атмосферных процессов.

Начнем с определений (следуя докладу US EPA, который на сегодняшний день, вероятно, является самым полным аналитическим обобщением ситуации с выбросами «черного углерода»)[52].

«Черный углерод» (black carbon) – твердые частицы, в основном состоящие из чистого углерода, которые абсорбируют солнечную радиацию во всех длинах волн. «Черный углерод» является наиболее активной частью взвешенных частиц, абсорбирующей солнечную радиацию. Его источник – неполное сгорание (биомассы, древесины, солярки и т. п.). Фактически синонимом «черного углерода» является термин «элементарный углерод» (elementary carbon) – твердые частицы, состоящие из чистого углерода (это определение основывается на химическом составе частиц, а не на абсорбирующей способности).

Заметим, что «взвешенные частицы» (particulate matter) гораздо более широкое понятие, в которое входит и твердые частицы, включая пыль, и жидкие капельки, всевозможные органические соединения. Мелкие частицы с аэродинамическим размером менее 10 и 2,5 микрон - РМ10 и PM2.5 являются объектом мониторинга загрязнения атмосферного воздуха и оказывают негативное воздействие на здоровье. Но по их выбросам даже косвенно нельзя судить о выбросах «черного углерода». Более того, аэрозоли (твердые и жидкие взвешенные частицы размером от 0,01 до 10 микрон) в целом оказывают охлаждающее действие, затеняя Землю, а также изменяя отражающую способность облачного покрова.

Как отмечалось выше, лесные пожары огромный источник именно органического углерода (ниже будут данные, показывающие, что Россия занимает третье место в мире именно по этим выбросам, а не по выбросам «черного углерода»). Поэтому очень важно дать его определение.

«Органический углерод» (organic carbon) - смесь соединений, содержащих углерод, водород и кислород. Он может быть как результатом эмиссий из-за неполного сгорания, так и может образовываться в атмосфере при окислении летучих органических соединений (VOC). В обоих случаях органический углерод имеет широчайший спектр радиационных свойств – от абсорбции света до рассеяния света. Таким образом, органический углерод оказывает оба воздействия охлаждающее и нагревающее. Какое из них преобладает, зависит от конкретного состава частиц.

Чтобы выделить именно нагревающее атмосферу воздействие, физически правильно выделять «свето-абсорбирующий углерод» (light-absorbing carbon), который представляет собой сумму «черного углерода» и «коричневого углерода» (brown carbon, BrC). Под «коричневым углеродом» понимают часть органического углерода, которая абсорбирует ультрафиолетовое и видимое солнечное излучение.

В тропических странах нередко явление, называемое «атмосферными коричневыми облаками» (atmospheric brown clouds). Это облака, загрязненные смесью «черного углерода», «коричневого углерода», сульфатов, органическими частицами, пылью и т. п. Они имеют прямое отношение к затенению и охлаждению планеты, а также ведут к снижению интенсивности вертикальной циркуляции воздушных масс; воздействию на осадки, в частности, на муссонную циркуляцию в Южной Азии. В целом это очень сложный эффект, более в сторону охлаждения, который нужно отделять от воздействия «черного углерода» как такового.

«Сажа» (soot) – сложная смесь черного и органического углерода, которая является основным свето-абсорбирующим загрязняющим веществом. Ее источником является неполное сгорание биомассы, топлива биологического происхождения и ископаемого топлива. Таким образом, сажа несколько более широкое понятие, чем «черный углерод», хотя и близкое. Заменять термин «черный углерод» на сажу, вероятно, возможно для упрощенного описания картины, но лучше употреблять термин «сажевые частицы», давая ему определение идентичное «черному углероду» (или же вводить «черный углерод» как новое понятие на русском языке).

Кроме этого нужно заметить, что в процессе переноса частицы «черного углерода» «обрастают» другими соединениями, что может сильно менять их свойства, вплоть до частичного преобразования из поглощающих частиц в рассеивающие.

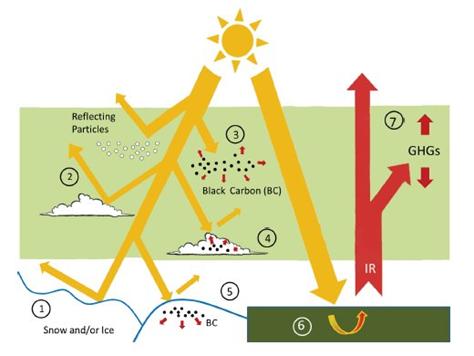

Перейдем теперь к процессам в атмосфере. Действие парниковых газов практически не зависит от места выброса, а попав в атмосферу, они «автоматически» вызывают усиление ее радиационного прогрева через поглощение инфракрасной радиации – IR (см. поток, обозначенный на рисунке цифрой 7), излучаемой поверхностью Земли (6). Действие «черного углерода» принципиально иное.

Для «черного углерода» важны три эффекта. Во-первых, прямое поглощение солнечной радиации (3). Во-вторых, загрязнение облаков, что приводит как к поглощению солнечной радиации и прогреву облаков (4). Этот эффект приводит и к уменьшению количества осадков в регионах, где облака загрязнены. Это прямые эффекты, которые наиболее сильны в южной и восточной части Азии, в тропической Африке, Латинской Америке. Указанные два процесса (3 и 4) «конкурируют» с загрязнением атмосферы взвешенными частицами, которые более отражают, чем поглощают солнечную радиацию, что дает затенение и охлаждение планеты (2).

Кроме этого, есть косвенный эффект снижения отражающей способности снега и льда (альбедо). Для Арктики и для России он наиболее важен. В незагрязненном состоянии белый снег и лед отражает примерно 98% солнечной радиации (1). Когда же он загрязнен «черным углеродом», то отражается от 97 до 90% (5). То есть поглощение увеличивается с 2 до 3-10% (в 1,5 - 5 раз). Это, конечно, немало, но можно заметить, что поверхность суши или воды без снега или льда отражает несоизмеримо меньше. Поэтому эффект сокращения снежного и ледового покрова (как по площади, так и по времени нахождения в том или ином месте, особенно весной) дает для Арктики, вероятно, гораздо больший эффект.

Сокращение ледового и снежного покрова в Арктике идет очень сильно[53]. Оно вызывается, прежде всего, большей температурой вод, поступающих в Северный ледовитый океан из Атлантики. На этом фоне говорить о большом влиянии загрязнения арктического снега и льда «черным углеродом» было бы преждевременно. Сначала нужно провести детальные мониторинговые измерения выпадений из атмосферы, которые в Арктике весьма фрагментарны. Ряд научных учреждений уже много лет ведут подобные работы, например, ААНИИ на Шпицбергене, но в целом данных совершенно недостаточно[54].

Заметим, что речь идет именно о «черном углероде, а не о пыли, органическом углероде или промышленных выбросах сульфатов и нитратов (их действие иное, там рассеяние в атмосфере может даже преобладать над поглощением, то есть давать больше охлаждения, чем прогрева). Тоже относится и к лесным пожарам, которые «дают» очень много «черного углерода», но еще больше «органического углерода».

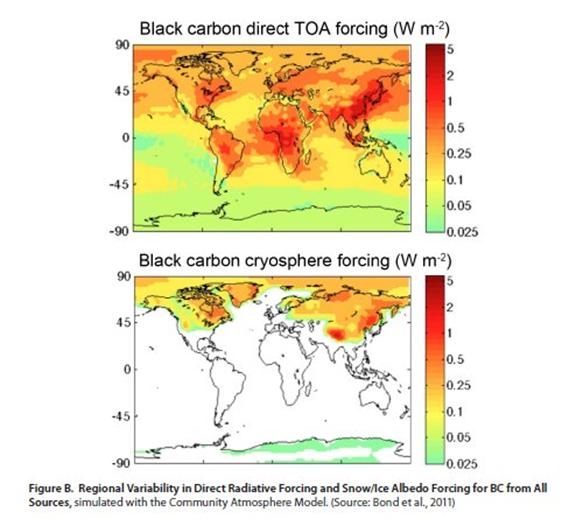

В качестве иллюстрации имеющихся модельных оценок ниже приводятся карты радиационного прогрева атмосферы «черным углеродом» (источник http://www. epa. gov/blackcarbon). Рассмотренные выше прямые эффекты (отмечены цифрами 3 и 4 выше на рисунке) оценены на верхней карте, а эффект загрязнения снега и льда (криосферы) на нижней карте. При рассмотрении карт, нужно обратить внимание на их проекцию, которая очень сильно «растягивает» полярные широты, поэтому складывается впечатление о том, что полярные широты северного полушария (выше 600с. ш.) сильно влияют на глобальный прогрев атмосферы (данные карты нельзя усреднять по их площади, глобальный эффект нужно оценивать с учетом сферичности Земли).

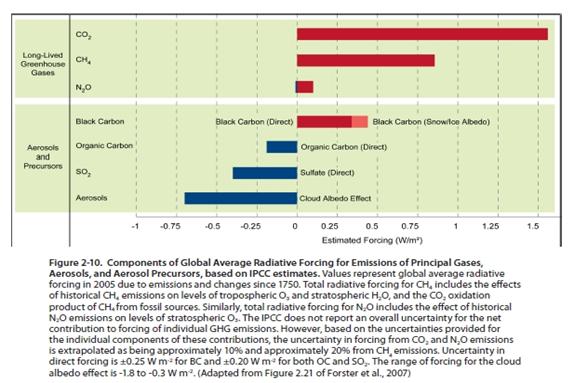

Относительный вклад различных веществ в глобальный прогрев или охлаждение атмосферы, в частности, в 2005-ом году можно проиллюстрировать с помощью показанной ниже диаграммы (источник http://www. epa. gov/blackcarbon). Видно, что в целом на Земле антропогенное загрязнение атмосферы приводит к нетто-прогреву атмосферы. Следуя данной диаграмме, сумма «нагревателей» равна примерно 3 Вт/м2, а сумма «охладителей» - около 1,3 Вт/м2.

Нужно подчеркнуть, что данная диаграмма, прежде всего, иллюстрация соотношения процессов. На ней не показано, насколько неопределенны наши знания о том или ином процессе. Например, для СО2 оценки более определенны: от +1,5 до +1,85 Вт/м2, а для альбедо облачного покрова очень неопределенны: от -0,3 до -1,8 Вт/м2.

Кроме того, на данной диаграмме не показывается влияние мультидекадных естественных циклов (прежде всего, океанских с периодом в несколько десятков лет). Они являются принципиально важным «фоном» антропогенного воздействия, который может приводить, то к «остановке», то к «ускорению» глобального потепления в масштабе 10-20 лет. Именно этим большинство ученых объясняют торможение роста глобальной температуры приповерхностного слоя воздуха в первом десятилетии XXI века (2000-ые годы были гораздо теплее 1990-ых, но внутри 2000-ых годов тренд на рост температуры практически отсутствует).

Диаграмма показывает, что «черный углерод», безусловно, важный фактор. Однако, неопределенность его эффекта очень значительна[55]. Для прямого эффекта «черного углерода» имеется разброс оценок, равный ±0,25 Вт/м2 (то есть эффект от 0,1 до 0,6 Вт/м2 со средним значением 0,35). Для снега и льда среднее значение оценок 0,1, а максимальное 0,2 Вт/м2. Заметим, что это не только Арктика, в Тибете и на северо-востоке Китая эффект столь силен, что оказывает существенное воздействие на его численные значения в глобальном масштабе.

Можно заключить, что вопросы «черного углерода», прежде всего, очень «наукоемки». Имеется в виду то, что без кардинального усиления наших научных знаний, без массовых мониторинговых наблюдений невозможно дать четкие прогнозы - выводы о результатах снижения выбросов «черного углерода».

Конечно, такие прогнозы можно и нужно делать и сейчас, но нужно понимать их относительность. Расчеты, приведенные в докладе ЮНЕП и ВМО 2011 года[56] показывают, что если наряду со снижением выбросов СО2 и метана, кардинально снизить выбросы «черного углерода», то антропогенное повышение глобальное температуры можно снизить еще на несколько десятых градуса, может быть даже на 0,50С к 2050 г. Это, безусловно, заслуживает детального исследования и принятия соответствующих мер. Но есть тонкость: выбросы «черного углерода» и части «органического углерода», рассеивающего солнечный свет, взаимосвязаны, а действуют они в противоположные стороны. Снижая выбросы от лесных пожаров, от архаичных печей, от сельскохозяйственных палов, мы снижаем выбросы «черного углерода», но одновременно и выбросы взвешенных частиц, затеняющих Землю и изменяющих альбедо облаков в сторону охлаждения атмосферы. На это, в частности, обращается особое внимание в докладе AMAP[57].

Конечно, это не означает, что надо жить в грязной атмосфере. Однако, оценки выбросов «черного» и «органического» углерода нужно рассматривать совместно, как это и делается в цитируемом нами докладе US EPA. По имеющимся оценкам, Россия занимает 8-ое место по выбросам «черного углерода» и 3-ее место по выбросам «органического углерода». Эти места даны с учетом вклада африканских регионов. Если считать только страны, то Россия на 6 месте по «черному» и на 2-ом по «органическому углероду».

Оценка эмиссий «черного углерода» в 2000 г. (тыс. тонн)[58]

|

Страна или регион |

Энер-гетика |

Пром-сть |

Тран-спорт |

Сжигание топлива на местном уровне |

Сжигание с/х отходов |

Мусор |

Травяные палы |

Лесные пожары |

ВСЕГО | |

|

1 |

Китай |

12 |

669 |

72 |

539 |

44 |

7 |

5 |

9 |

1358 |

|

2 |

З. Африка |

0 |

20 |

15 |

127 |

8 |

3 |

505 |

105 |

784 |

|

3 |

Индия |

4 |

108 |

74 |

324 |

4 |

2 |

5 |

15 |

538 |

|

4 |

Бразилия |

1 |

53 |

91 |

30 |

3 |

2 |

70 |

215 |

465 |

|

5 |

Ю. Африка |

0 |

8 |

5 |

68 |

2 |

0 |

373 |

4 |

460 |

|

6 |

Индонезия |

1 |

28 |

34 |

73 |

12 |

1 |

7 |

252 |

407 |

|

7 |

США |

3 |

85 |

216 |

55 |

6 |

3 |

9 |

13 |

390 |

|

8 |

Россия |

5 |

33 |

32 |

102 |

7 |

1 |

35 |

145 |

360 |

|

9 |

В. Африка |

0 |

5 |

7 |

119 |

4 |

1 |

210 |

7 |

353 |

|

10 |

Ю-В Азия |

1 |

30 |

45 |

101 |

3 |

1 |

6 |

166 |

353 |

|

Мир в целом |

54 |

1497 |

1340 |

1947 |

146 |

35 |

1481 |

1128 |

7628 |

Транспорт включает воздушный и морской.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 |