Для определения. коэффициента теплопроводности тел существует несколько методов. В данной работе коэффициент теплопроводности определяется калориметрическим методом.

Описания прибора в метод измерения

Прибор, изображенный на рис.2, состоят из цилиндрического сосуда Д, заполненного водой, который помещает на плитку, На сосуд кладут исследуемые образец В. Сверху образца устанавливают сосуд с холодной водой, помещая последний в калориметр. При появлении пара на гранях исследуемого образца возникает градиент температуры, равный ![]() , вследствие чего тепло от пара будет передаваться через образец «В» в сосуд с водой К.

, вследствие чего тепло от пара будет передаваться через образец «В» в сосуд с водой К.

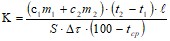

Количество теплоты, прошедшее через образец в сосуд К с водой, за время опыта можно определить калориметрическим уравнением:

![]() (2)

(2)

В уравнения пренебрегают потерей тепла в окружающую среду.

m1 – масса воды, m2 – масса сосуда, c1 – удельная теплоемкость воды, c2 - удельная теплоемкость сосуда, t1 и t2 соответственно начальная и конечная температура воды в сосуде. Объединяя формулы (1) и (2), получим

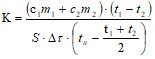

(3)

(3)

tп – температура пара, равная температуре кипения воды (1000С) в течение всего опыта остается постоянная, tср – средняя температура воды в сосуде, т. е. ![]() . После подстановки значения tср в формулу (3), расчетная формула будет иметь вид

. После подстановки значения tср в формулу (3), расчетная формула будет иметь вид  (4)

(4)

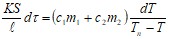

Расчетная формула (4) получена с небольшими допущениями, так как не учитывалось, что температура воды в сосуде за время опыта непрерывно повышается. Точную расчетную формулу можно получить, применяя интегрирование. Учитывая непрерывное изменение температуры воды Т, формулу (2) и (1) можно соответственно записать ![]()

![]() (5)

(5) ![]() (6)

(6)

температура пара – Т=(273+100)К приравнивая правые части, находим, что

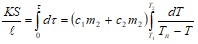

![]()

![]() (7)

(7)

(8)

(8)

Значение коэффициента теплопроводности можно получить интегрированием уравнения (8):

(9)

(9)

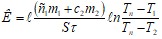

После интегрирования: ![]() (10)

(10)

Откуда  (11)

(11)

где Т1 и Т2 начальная в конечная температура воды в колориметра.

Порядок выполнения работы

Взвешиванием на весах определяют массу сосуд К – m2 и массу воды в сосуде –m1 ( вода в сосуде К должна составлять примерно 2/3 его объема). Штангенциркулем измеряют толщину образцаТ1 ( t1) и пускают секундомер.

Опыт продолжают до тех пор, пока температура воды в колориметре не поднимается на 3 – 40, останавливают секундомер, отмечают продолжительность опытаЗа температуру пара принимают температуру кипения воды, т. е. tп=1000С. По формуле (4) или (11) вычисляют коэффициент теплопроводности.

Данный измерений и вычислений заносят в таблицу.

№ | m1 (кг) | m2 (кг) | Т1(t1) 0C | Т2(t2) 0C | d (m) | ℓ (m) | К | ДК |

|

1 | |||||||||

2 | |||||||||

3 | |||||||||

Ср. з |

Контрольные вопросы

Что называется теплопроводностью? Объясните процесс теплопроводности с точки зрения молекулярно - кинетической теории. Что называется коэффициентом теплопроводности и в каких единицах он измеряется? Что называется градиентом температуры? Напишите формулу (4) или (11) и объясните ее получение.ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОЕМКОСТИ МЕТАЛЛОВ

МЕТОДОМ ОХЛАЖДЕНИЯ

Цель работы: Ознакомится методом определения теплоемкости материалов.

Приборы и принадлежности: электропечь, набор образцов, секундомер, термопара (хромель-алюмель), милливольтметр, весы,

Описания прибора в метод измерения

Всякое тело, имеющее температуру выше окружающей среды, будет охлаждаться, причем скорость охлаждения зависит от величины теплоемкости тела.

Если взять два металлических стержня определенной формы, то сравнивая кривые охлаждения (температуры в функции времени) этих образцов, один из которых служит эталоном (его теплоемкость и скорость охлаждения должны быть известны), можно определить теплоемкость другого, определив скорость его охлаждения.

Количество тепла, теряемого элементарным объемом dV металла за время dt, ![]() (1)

(1)

где С - теплоёмкость металла, с - его плотность, Т - температура образца

(принимается одинаковой во всех точках образца, так как линейные размеры тела малы, а теплопроводность металла велика). Величину dq можно подсчитать, кроме того, по закону Ньютона: ![]() (2)

(2)

где dS – элемент поверхности, Т0 – температура окружающей среды,

б - коэффициент теплоотдачи, и интегрирование ведется по всей поверхности образца.

Приравнивая выражения (1) и (2) , получаем: ![]()

Количество тепла, которое терять весь объем образца,

![]()

Полагая, что ![]() , С и с не зависят от координат точек объема, а б, Т и Т0 не зависят от координат точек поверхности образца, можем написать:

, С и с не зависят от координат точек объема, а б, Т и Т0 не зависят от координат точек поверхности образца, можем написать:

![]() (3)

(3)

где V – объем всего образца, S – поверхность всего образца.

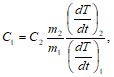

Напишем соотношение (3) для двух одинаковых образцов. В этом случае S1 = S2, Т1 = Т2 и б1 = б2. Делением одного выражения на другое получим:

(4)

(4)

где m1=с1V1 – масса первого образца, m2=с2V2 – масса второго образца.

В данное работе определение теплоемкости металлов проводится на установке рис.1 .

Электропечь А смонтирована на двух направляющих стержнях, по которым она может перемещаться вверх и вниз (на рисунке стержни не показаны). Образец В представляет собой цилиндр длиной 30 мм и диаметром 5 мм с высверленным каналом с одного конца. Этим каналом образец помещают на фарфоровую трубку, через которую пропущены проволоки термопары С. Концы термопары подведены к милливольтметру. Температура образца отсчитывается прямо по шкале милливольтметра, для чего последний снабжен специальным графиком перевода его показаний в значения температуры спая термопары.

Рис. 1

Порядок выполнения работы

Собирают установку (рис. 1) В начале опыта печь отпускается по направляющим стержням вниз настолько, чтобы образец полностью оказался внутри нее. Включается источник тока. Нагрев образец до температуры 550-6000 С, печь быстро поднимают вверх и закрепляют Нагретый образец охлаждается в неподвижном воздухе. Через каждые 10 сек производят запись температуры T образца по показаниям милливольтметра. Время t отсчитывают по секундомеру. После охлаждения образца до температуры ниже 1000С опыт повторяют еще раз. Строят график зависимости температуры T образца от времени t : T= f(t). Откладывают по оси абсцисс время t, а по оси ординат температуру T. Для каждого образца снимают две кривые охлаждения и строят график для меди, железа, алюминия по средним значениям.Графическим методом переводят кривые Т=f(t) всех образцов в кривые ![]() , для чего кривые Т=f(t) разбивают на одинаковые близкие друг к другу участки вертикальными линиями, перпендикулярными оси абсцисс. Разности значений ординат кривых в точках пересечения их с вертикальными линиями будут представлять собой разности температур

, для чего кривые Т=f(t) разбивают на одинаковые близкие друг к другу участки вертикальными линиями, перпендикулярными оси абсцисс. Разности значений ординат кривых в точках пересечения их с вертикальными линиями будут представлять собой разности температур

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 |