ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРУ С ПОМОЩЬЮ ТЕРМОПАРЫ

Цель работа: Изучения термоэлектрического явления и градировка термопара.

Приборы и принадлежности: термопара, нагревательный прибор, термометр, милливольтметр, сосуд с водой.

Теоретическая часть

Если составить замкнутую цепь из двух спаянных с концов разнородных металлов, которою называют термопарой, или термоэлектроном (рис-1.), то в местах спая А и В возникает противоположная контактная разность потенциалов. При одинаковых температурах суммарная разность потенциалов равна нулю.

Будем спай А поддерживается при температуре t1, а спай В –при t2 и допустим, что t1 >t2 . Обозначая контактную разность потенциалов в спаях А и В соответственно ц1, ц2 , нетрудно заключить, что ц1>ц2. Следовательно, в цепи есть какая – то разность потенциалов

![]() (1)

(1)

Эту разность потенциалов называют термоэлектродвижущей силой. В цепи возникает ток, называемый термоэлектрическим током ![]() величина которого определяется термоэлектродвижущей силой и сопротивлением цепи.

величина которого определяется термоэлектродвижущей силой и сопротивлением цепи.

Это можно записать так:

![]() (2).

(2).

где Ri – внутреннее сопротивление термоэлемента, R0 – внешнее сопротивление цепи, на которую замкнут ток.

Для некоторых термоэлектронов термоэлементов можно принять, что возникающая термоэлектродвижущая сила пропорциональна разности температур спаев, т. е.

![]() (3)

(3)

Здесь α - термоэлектродвижущая сила, возникающая при разности температур в 10С, является величиной постоянной для каждой пары металлов, образующих термоэлемент.

Если разность потенциалов измерять чувствительным гальванометром, то отклонение его подвижной части будет пропорционально силе тока.

На зависимости между отклонениями подвижной части гальванометра и разности температур основан термоэлектрический метод измерения температур. Для этого термоэлемент должен быть предварительно проградуирован. Результаты градуировки изображаются в виде графика или в виде формулы. Градуировкой термопары называется определение экспериментальным путем зависимости термоэлектродвижущей силы оt, возникающей в термопаре от разности температур ∆t ее спаев, т. е. ![]() .

.

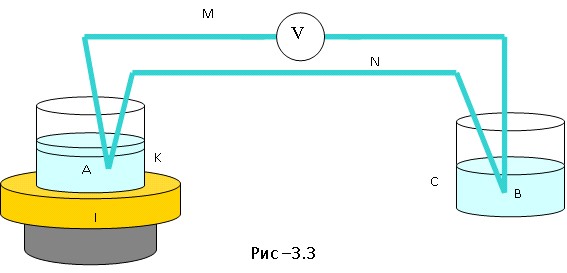

Экспериментальная установка (рис. 3.3) состоит из термоэлемента (термопары) изготовленного из двух проволок. М и N; в данной работе М – медь, а N –константан. Проволоки М и N спаяны концами А и В. Концы разомкнутого константанового термоэлектрода присоединены к милливольтметру.

Спай А помещается в сосуд К с водой, которая может нагреваться от нагревателя I. Спай В также помещен в сосуд, в котором жидкость находится при постоянной температуре. В обоих сосудах помещены термометры.

Порядок выполнения работы

1. Собирают установку по схеме, показанной на рис.3.3. Проверяют равенство температур в сосудах (С) при этом стрелка гальванометра должна стоят на нуле.

2. Сосуд К в котором находится спай (А), нагревают. Благодаря конвекционному движению воды ее температура будет повышаться и в термоэлементе возникнет оt, что покажет отклонение стрелки милливольтметра.

Фиксируют показания милливольтметра через равные интервалы изменения температур, например через 5- 100С.

Опыт проводят, повышая температуру жидкости до 1000С.

4. Полученные опытом результаты заносят в таблицу.

5. На основании опытных данных строят график ![]() , откладывая по оси х разность температур, а по оси у термоэлектродвижущая сила.

, откладывая по оси х разность температур, а по оси у термоэлектродвижущая сила.

№ | t1 | t2 | ∆t =t1 –t2 | оt |

1. | ||||

2. | ||||

3. |

3

Контрольные вопросы

Что такое термопара? В чем заключается явление термоэлектричества?, Какими причинами обусловлены контактная разность потенциалов? Каковы преимущества термоэлектрического метода измерения температур по сравнению с ртутным термометром?ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИРАШЕНИЯ ЭНТРОПИИ ПРИ ПЛАВЛЕНИИ ОЛОВА

Цель работы: Определение приращения энтропии при плавлении олова

Приборы и принадлежности: тигель с оловом, термопара, милливольтметр, термометр, секундомер, электрические нагреватель.

Теоретическая часть

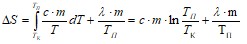

Плавление – это фазовый переход первого рода, сопровождающийся поглощением некоторого количества тепла. Температура плавления остаётся постоянной и зависит от давления. Изменение энтропии системы при переходе из состояния 1, характеризуемого параметрами P1, V1, T1 в состояние 2 с параметрами P2, V2, T2 вычесляется по формуле:

(2.1)

(2.1)

где dQ – элементарый приток тепла в систему,

T – температура всей системы в 0К.

Определение приращения энтропии олова при его плавлении проводится следующим образом. Тигель с оловом А помещают в электронагревательная печь. Термопарой измеряют температуру олова.

Если первоначально олове находится при комнатной (начальной) температуре, то при подведении тепла, она с начала нагревается до температуры плавления, потом плавится при постоянной температуре.

Количество теплоты, которое надо затратить, чтобы нагреть олово от комнатной температуры Tк до температуры плавления Tп

(2.2)

(2.2)

где c и m – теплоемкость и масса олова.

Количество теплоты Q2, необходимое на плавление олова при температуре плавления Tп (Tп=const), равно:

![]() (2.3)

(2.3)

где л – удельная теплота плавления олова.

Приращение ээнтропии при плавлении олова можно подсчитать по формулам (2) и (3) :  Подставим вместо Q его значение Q1+Q2 Получим:

Подставим вместо Q его значение Q1+Q2 Получим:

(2.4)

(2.4)

Порядок выполнения работы

Ознакомиться с описанием и приготовить всё необходимое. Заготовить на миллиметровой бумаге координатные оси в масштабе: ось ординат – 10 мм= 1мВ, ось абсцисс – 10 мм= 1 мин. Включить электроплитку в сеть и довести олово до жидкого состояния и одновременно включить секундомер, занести данные милливольтметра через каждую минуту, на график. Измерения проводить до тех пор, пока ЭДС не достигнет постоянного значения. Выключить электроплитку и проводить аналогичные измерения при охлаждении олова, отмечая показания милливольтметра на том же график, что и в пункт 3. По двум кривым, усердняя, определить показания милливольтметра, соответствующие участку кривой, параллельной оси времени, по градуированный кривой (она прилагается) термопары определить температуру плавления олова. Вычислить приращение энтропии по формуле (2.4)

Контрольные вопросы

Что такое энтропия и что она характеризует? Что такое теплота плавления? Получите расчётную формулу.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ТВЕРДЫХ ТЕЛ

Цель работы: измерить коэффициента теплопроводности исследуемые тела.

Приборы и принадлежности: прибор для определения коэффициента теплопроволности, исследуемые тела, термометр, штангенциркуль, секундомер, технические весы.

Теоретическая часть

Если отдельные участки тела нагреваются неодинаково, то происходит перенос внутренней энергии тела от более нагретых участков к менее нагретым. Внутренняя энергия тела равна сумме кинетической энергии хаотического движения всех его молекул.

Процесс передачи энергии, не сопровождающийся переносом вещества, называется теплопроводностью.

В стационарных процессах, когда температура от слоя к слою изменяется линейно, количество энергии, передаваемой через слой вещества, толщиной ℓ за время Дф определяется законом

![]() (1)

(1)

где Т1-Т2 = ДТ разность температур между слоя. S – площадь сечения слоя.

Коэффициент теплопроводности К называется коэффициентом теплопроводности. ![]() , характеризующая изменение температуры на единицу расстояния, в направлении передачи энергии, называется градиентом температуры. Из выражения (1) находим

, характеризующая изменение температуры на единицу расстояния, в направлении передачи энергии, называется градиентом температуры. Из выражения (1) находим

![]()

Положив численные значения S, ![]() , Дф равным единице, получим, что К численно равен ДQ, т. е. коэффициент теплопроводности определяется количеством энергии, прошедшим через единичную площадку, за единицу времени при градиенте температуры равном единице.

, Дф равным единице, получим, что К численно равен ДQ, т. е. коэффициент теплопроводности определяется количеством энергии, прошедшим через единичную площадку, за единицу времени при градиенте температуры равном единице.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 |