Рисунок 9

6.6 Подайте с генератора сигнал управления ключом, соединив гнезда 41 и 87. Пронаблюдайте осциллографом сигналы управления (64), входной (29) и выходной (77). Постройте временные диаграммы работы схемы последовательного ключа. Объясните, почему выходное напряжение генератора Г3-36 также промодулировано.

7.6 Перейдите вновь на ручное управление ключом и замерьте вольтметром В3-38 входное напряжение (29) в режимах закрытого UВХ з и открытого UВХ0 ключа на VT3. Зная R19 и сопротивление открытого ключа, определите выходное сопротивление Г3-36.

4. Контрольные вопросы

1. Какое соотношение между концентрациями основных носителей в слоях затвора и канала ПТ имеет место для транзистора с управляемым p-n-переходом?

2. Как имея выходные характеристики транзистора, построить семейство проходных (сток-затворных) характеристик?

3. Покажите определение дифференциальных параметров S Ri на семействе проходных ВАХ.

4. Покажите определение дифференциальных параметров S Ri на семействе выходных ВАХ.

5. Поясните, когда и почему ПТ может работать как источник тока.

6. Почему ПТ в режиме источника тока широко используется в параметрических стабилизаторах напряжения постоянного тока?

7. Как рассчитать дифференциальное сопротивление ПТ, когда он используется в схеме как источник тока?

8. Поясните условия, при которых полевой транзистор используется как электрически управляемое сопротивление.

9. Поясните методику расчета коэффициента передачи по напряжению и RП ПТ по данным эксперимента.

10.Как работает схема последовательного ключа на полевом транзисторе?

11.Дайте методику расчета сопротивления ключа на ПТ в открытом состоянии по данным эксперимента по рисунку 8.

5. Требования к отчету

Отчет должен содержать:

- цель работы;

- схемы проведенных экспериментов;

- результаты (таблицы, графики, расчеты, временные диаграммы, объяснения и т. д.);

- выводы.

Лабораторная работа 1.2.5.

Оптоэлектронная пара (светодиод-фотодиод)

Анализ фотодиодного и вентильного режимов

1. Цель работы:

- ознакомиться и получить навыки исследования и использования элементов оптоэлектроники – светодиода и фотодиода;

- освоить и получить навыки исследования параметров и характеристик фотодиодного оптрона.

2. Краткие сведения по подготовке к лабораторной работе

В настоящее время оптоэлектроника представляет собой вполне сформировавшуюся отрасль электронной техники. Область её применения - автоматика, телеметрия, связь, измерительная и вычислительная техника и др.

Основными элементами оптоэлектроники являются светодиоды, фотодиоды и оптроны[7]. Их определения в соответствии с ГОСТ :

Светоизлучающий диод – полупроводниковый прибор, излучающий энергию в видимой области спектра в результате рекомбинации электронов и дырок.

Диод излучающий инфракрасный - полупроводниковый прибор, излучающий энергию в инфракрасной области спектра в результате рекомбинации электронов и дырок.

Оптопара – оптоэлектронный полупроводниковый прибор, состоящий из излучателя и приемника излучения, между которыми имеется оптическая связь и обеспечена электрическая изоляция.

Диодная оптопара – оптопара с приемником излучения, выполненном на основе фотодиода.

Фотодиод (по ГОСТ )– полупроводниковый прибор с p-n-переходом между двумя типами полупроводника или между полупроводником и металлом, в котором поглощение излучения, происходящее в непосредственной близости перехода, вызывает фотогальванический эффект.

2.1. Светодиоды

Принцип работы. Светодиод представляет собой излучающий p-n-переход, свечение в котором возникает вследствие рекомбинаций носителей заряда (электронов и дырок). Оно наблюдается при смещении перехода в прямом направлении. Прохождение тока через p-n-переход в прямом направлении сопровождается рекомбинацией инжектированных неосновных носителей заряда. Состояние полупроводника, которое возникает при инжекции неосновных носителей заряда через p-n-переход и характеризуется наличием в зоне проводимости значительного количества электронов, а в валентной зоне - большого числа дырок, не является достаточно устойчивым, и поэтому наблюдается непрерывный переход электронов из зоны проводимости в валентную зону. Рекомбинация происходит в примыкающих к переходу слоях. Этот процесс в большинстве полупроводников осуществляется через примесные центры, расположенные вблизи середины запрещенной зоны, и является безызлучательным. В процессе каждой рекомбинации выделяется энергия, определяемая разницей энергий между уровнями рекомбинирующих частиц и выделяемая в виде тепловой энергии (фонона). Эта энергия передается атомам решетки при безызлучательной рекомбинации. Однако в ряде случаев процесс рекомбинации сопровождается выделением кванта света - фотона. Это обусловлено тем, что в определенных материалах (GaAs, GaSb, InAs, InSb и т. д) переход из зоны проводимости в валентную зону относится к числу переходов типа зона- зона. При этом примесные центры не играют существенной роли и при рекомбинациях происходит выделение фотонов и возникает некогерентное свечение люминесценции. Фотон, испущенный при переходе электрона, может вызвать индуцированное излучение идентичного фотона, заставив ещё один электрон перейти в валентную зону. Излучение возможно только в узком диапазоне частот, соответствующем энергии запрещенной зоны ΔЕ с шириной спектра, обусловленной этой зоной.

Яркость свечения светодиода примерно пропорциональна числу зарядов, инжектированных p-n-переходом. При этом для получения приемлемых значений необходимо обеспечить значительную плотность тока, протекающего через p-n-переход (не менее 30 А/см2). При обычно используемых размерах это приводит к необходимости пропускать через переход ток порядка 5-100 mA, что требует значительных затрат электрической мощности на питание инжекционного диода. При малых токах инжекции (1-2 mA) пропорциональность между током и светом нарушается, так как начинают сказываться конкурирующие безызлучательные рекомбинационные процессы.

Разновидности светодиодов. По спектральному диапазону и, как следствие, по основному функциональному назначению светодиоды подразделяются на две группы:

- светодиоды видимого диапазона спектра (СИД), предназначенные для устройств визуального отображения информации;

- полупроводниковые ИК-излучатели, называемые обычно ИК-светодиодами, предназначенные для работы с физическими приемниками, главным образом в волоконно-оптических линиях связи (ВОЛС), оптопарах, оптических ЗУ.

Параметры и характеристики. Система параметров светодиодов следует из их функционального назначения и из физических принципов работы.

Интенсивность излучения характеризует мощность излучения Pизл (ИК-светодиоды); сила света Iν (СИД). Спектральные свойства излучения определяются длиной волны, соответствующей максимуму спектра излучения λмакс. Для СИД спектральным параметром является цвет свечения.

Быстродействие излучателя обычно определяется импульсными параметрами: временем нарастания (спада) импульса излучения при скачкообразном включении (выключении) импульса накачки tнар(сп) и временем задержки импульса излучения tзд. Эти параметры измеряются, как принято в радиотехнике, по уровням 0.1 и 0.9 фронта и среза. Иногда в качестве параметра быстродействия используется постоянная времени релаксации свечения τрел, определяемая по изменению интенсивности излучения в е раз.

Как элемент электрической цепи светодиод характеризуется падением прямого напряжения Uпр при заданном прямом токе Iпр, а также максимально допустимыми режимами (непрерывными и импульсными) по току, обратному напряжению, мощности рассеивания.

К важнейшим эксплуатационным параметрам относятся крайние значения рабочих температур Тмин и Тмакс и гарантированная долговечность tD, определяемая по 10, 30 или 50%-ному спаду интенсивности излучения.

Основная характеристика инжекционного светодиода - люкс – амперная, показанная на рисунке 1. Она имеет нелинейный начальный участок, характеризуемый низкими выходными яркостями, и практически линейный участок, в пределах которого яркость изменяется в 10-100 раз. Этот участок чаще всего и используется в качестве рабочего.

Вольт – амперная характеристика светодиода аналогична вольт – амперной характеристике кремниевого диода: она имеет круто возрастающую прямую ветвь.

Вольт – амперная характеристика светодиода аналогична вольт – амперной характеристике кремниевого диода: она имеет круто возрастающую прямую ветвь.

Включение. Инжекционные светодиоды являются токовыми приборами, питать и управлять которыми необходимо с помощью источников тока. На рисунке 2 представлен наиболее простой случай включения светодиода. Также светодиод включают в цепь управляющего транзистора (как биполярного, так и полевого), служащего в этом случае генератором тока.

Применение. Светодиоды используются в качестве источника излучения для управления фотоприемниками в оптронах, для индикации состояния электронных схем, для представления цифро-буквенной информации и пр.

2.2. Фотодиоды

Принцип действия. Фотодиоды (ФД) - полупроводниковые приборы, основанные на внутреннем фотоэффекте, использующие одностороннюю проводимость p-n-перехода, при освещении которого появляется ЭДС (фотогальванический режим) или при наличии питания изменяется обратный ток (фотодиодный режим).

Односторонняя проводимость (вентильный фотоэффект) возникает при освещении одной или обеих областей p-n-перехода. Рассмотрим режимы работы ФД. При работе ФД в фотогальваническом режиме в освещенной n-области образуются новые носители заряда - электроны и дырки (как показано на рисунке 3,а). они диффундируют к p-n-переходу, где неосновные носители- дырки - переходят в р-область (обратный ток неосновных носителей),а электроны, для которых диффузионное поле p-n-перехода будет запирающим, остаются в n-области.

|

При подключении к контактам ФД нагрузки (на рисунке 3,б) и при отсутствии освещения через p-n-переход и нагрузочное сопротивление потечет темновой ток Iт. Освещение вызывает дополнительный фототок неосновных носителей Iф=SIФ.

Рисунок 3

Таким образом, ФД в фотогальваническом режиме непосредственно преобразует энергию света в электрическую энергию. В фотодиодном режиме к ФД прикладывают обратное напряжение (как показано на рисунке 3, в), и при отсутствии освещения через p-n-переход и сопротивление нагрузки потечет темновой ток Iт. При освещении же n-области через p-n-переход и сопротивление нагрузки потечет дополнительный дырочный фототок неосновных носителей Iф. Суммарный ток в цепи складывается из темнового тока и фототока неосновных носителей. ВАХ фотодиода показаны на рисунок 3,г. На них проведены нагрузочные прямые для фотогальванического (вентильного) режима: кз(RH= 0), хх(RH = ¥), произвольных нагрузок RH1, RH2. В режиме холостого хода при изменении светового потока Ф на зажимах «солнечной батареи» напряжение меняется (показано точками). В режиме короткого замыкания внутренним сопротивлением миллиамперметра при изменении Ф изменяется ток (указано крестиками). В фотодиодном режиме при фиксированном Е1 ток и падение напряжения ФД изменяется (показано черточками) при вариациях Ф (рисунок 3,г).

Фотогальванический режим не требует источника питания и обеспечивает существенно меньшие шумы, т. е. большую обнаружительную способность. ФД в фотогальваническом режиме обладают малым внутреннем сопротивлением. ФД в фотодиодном режиме обладают значительным внутренним сопротивлением.

Применение. Основное назначение фотодиодов - рабочие элементы приемных устройств, например систем контроля, дальномеров, оптической связи в видимой и инфракрасных областях, когда необходимо детектировать слабые оптические сигналы. Также фотодиоды могут использоваться как преобразователи солнечной энергии (солнечные батареи), а также в системах фотоэлектрической автоматики и в измерительной технике.

2.3. Оптроны

Оптрон состоит из прибора, излучающего фотоны, фотоприемника и оптически прозрачной среды, объединенных в одном корпусе. Источником фотонов может служить лампа накаливания, неоновая лампа или светодиод. Оптической средой может быть воздух, стекло, пластмасса или волоконно-оптический световод. В качестве фотоприемника используются фоторезистор, фотодиод, фототранзистор, полевой фототранзистор, интегральная структура «фотодиод-усилитель». В зависимости от совокупности характеристик используемой оптронной пары – можно получить разнообразные входные, выходные и передаточные характеристики.

Принцип работы любого оптрона основан на следующем. В излучателе энергия электрического сигнала преобразуется в световую, в фотоприемнике, наоборот, световой сигнал вызывает электрический отклик. Электрический сигнал на излучатель может поступать как от внешнего источника, так и по цепи электрической связи от фотоприемника. Световой сигнал на фотоприемник может поступать также как извне, так и по цепи оптической связи от излучателя. Таким образом, и светоизлучатель и фотоприемник могут выступать в качестве элементов электрической и оптической цепей. Возможность реализации прямых и обратных, положительных и отрицательных связей между этими элементами по цепям обоих видов предопределяет ширину функциональных возможностей оптронов.

Практически распространение получили лишь оптроны, у которых имеется прямая оптическая связь от излучателя к фотоприемнику и, как правило, исключены все виды электрической связи между этими элементами.

Излучатель

При разработке излучателя для оптрона основная трудность заключается в оптимизации его согласования с фотоприемником. К параметрам, подлежащим оптимизации, относятся коэффициент усиления, ширина полосы частот, размеры оптического окна, электрические характеристики. Наиболее распространенными электронными парами, применяемыми в оптронах, являются GaAs-светодиоды и фотоприемники на основе кремния, которые хорошо согласуются между собой по спектральным характеристикам.

Оптическая среда

При выборе оптической среды её изолирующие свойства играют определяющую роль. В качестве передающей среды могут быть использованы газовый промежуток (в том числе воздушный), различные иммерсионные, согласующиеся среды: полимерные органические оптические лаки и клеи, низкотемпературные халькогенидные стекла и, наконец, стекловолоконные линии: жесткие стержни и гибкие жгуты. Оптическая среда выбирается таким образом, чтобы она обеспечивала оптическое согласование обоих элементов и не вносила заметных потерь при передаче света.

Фотоприемник

Кремневые фотоприемники являются хорошими приемниками излучения, однако для получения сигналов требуемого уровня необходимо использовать дополнительные усилители. Повышать коэффициент усиления целесообразнее помещая усилительный элемент внутри корпуса оптрона.

Разновидности оптронов

Основным универсальным видом излучателя, используемым в оптронах, является светодиод, поэтому оптроны получают название от вида фотоприемника. Например, используемый в лабораторной работе диодный оптрон – оптрон, у которого излучателем является светодиод, а приемник выполнен на основе фотодиода.

Достоинства и недостатки оптронов

Достоинства этих приборов базируются на общем оптоэлектронном принципе использования электрически нейтральных фотонов для переноса информации. Основные из них:

· возможность обеспечения идеальной электрической (гальванической) развязки между входом и выходом;

· однонаправленность распространения информации по оптическому каналу, отсутствие обратной реакции приемника на излучатель;

· широкая частотная полоса пропускания оптрона, отсутствие ограничения со стороны низких частот; возможность передачи по оптронной цепи как импульсного, так и постоянной составляющей;

· возможность управления выходным сигналом оптрона путем воздействия на материал оптического канала и вытекающая отсюда возможность создания разнообразных датчиков, а также разнообразных приборов для передачи информации,

Оптронам присущи и определенные недостатки:

· значительная потребляемая мощность, обусловленная необходимостью двойного преобразования энергии и невысокими КПД этих переходов;

· более или менее заметная временная деградация (ухудшение) параметров;

· повышенная чувствительность параметров и характеристик к воздействию повышенной температуры и проникающей ядерной радиации;

· относительно высокий уровень собственных шумов, обусловленный, как и два предыдущих недостатка, особенностями физики светодиодов;

· сложность реализации обратных связей, вызванная электрической разобщенностью входной и выходной цепей.

Параметры и характеристики

Система параметров оптопар формируется из четырех групп параметров и режимов:

1. Входные параметры (характеризуют входную цепь оптрона):

· Входной ток Iвх;

· Выходной ток Iвых;

· Выходная емкость Свх.

2. Выходные параметры (характеризуют выходную цепь оптрона):

· Максимальное допустимое обратное выходное напряжение Uвых. обр

· Максимальный допустимый выходной ток Iвых. макс

· Темновой ток на выходе Iт. вых.

· Выходная емкость Cвых.

3. Параметры передаточной характеристики (характеризуют степень воздействия излучателя на фотоприемник):

· Коэффициент передачи тока KI;

· Граничная частота fгр.

· Время нарастания (спада) tнар(сп),время задержки tзд;

4. Параметры гальванической развязки (показывают, насколько приближается оптрон к идеальному элементу развязки):

· Максимальное допустимое пиковое напряжение между входом и выходом Uразв.

· Максимальное допустимое напряжение между входом и выходом Uразв. макс.

· Сопротивление гальванической развязки Rразв.

· Проходная емкость Cразв.

Входные характеристики диодного оптрона определяются параметрами светодиодом, а выходные – выбранным типом фотодиода.

Основное направление применения оптронов - в качестве элементов гальванической развязки. Другая важнейшая область применения оптронов – оптическое, бесконтактное управление сильноточными и высоковольтными цепями.

Различные оптроны (диодные, резисторные, транзисторные) находят применение и в чисто радиотехнических схемах модуляции, автоматической регулировки, усиления и др.

Уникальность оптронов как элементов гальванической развязки и бесконтактного управления, разнообразие и уникальность многих других функций являются причиной того, что сферами применения этих приборов стали вычислительная техника, автоматика, АСУ, измерительная техника, системы контроля и регулирования, медицинская электроника, устройства визуального отображения информации.

4. Порядок выполнения работы

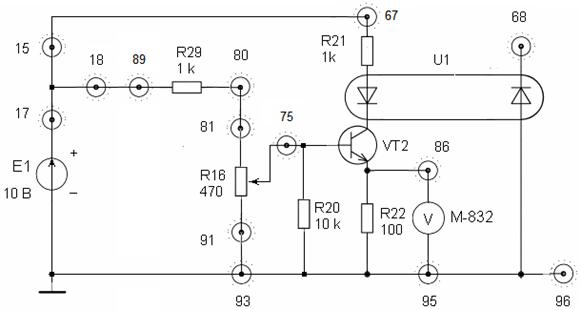

1. Соберите схему (рисунок 4) для снятия семейства проходных характеристик оптрона при фотогенераторном (вентильном) режиме работы фотодиода для:

а) холостого хода – между 68 и 96 включите вольтметр М-832;

б) короткого замыкания – между 68 и 96 включите миллиамперметр М-832;

в) при нагрузке RН1= R13 = 56 кОм – осуществите соединения: 68 – миллиамперметр МR;

г) при нагрузке RН2= R14 = 5,1 кОм – осуществите смену R13 на R14, подключив перемычку 73-96.

Все характеристики снимите при Е1 = 10 В, IСД =![]() . Регулировку тока светодиода осуществите вращением оси потенциометра R16. Данные занесите в таблицу 1 и таблицу 2.

. Регулировку тока светодиода осуществите вращением оси потенциометра R16. Данные занесите в таблицу 1 и таблицу 2.

Таблица 1

IСД, мА | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Примечание |

IФ, мкА | Режим КЗ | ||||||||||

IФ, мкА | RН2=5,1 кОм | ||||||||||

IФ, мкА | RН1=56 кОм |

Таблица 2

IСД, мА | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Примечание |

UФ, мВ | Режим ХХ |

Рисунок 4

2. По данным определите области, в которых проходные характеристики оптрона линейны. Сделайте заключения.

3. Измените схему (рисунок 4), с помощью которой можно снять проходные характеристики оптрона IФ = f(IСД) для фотодиодного режима ФД. Для этого осуществите соединения: 68 - миллиамперметр М-832 – 65 - R13 (или R14) – 66 (или 73)-28- +Е1. Установить Е1 = 10 В. Данные занесите в таблицу 3.

Таблица 3

IСД, мА | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Примечание |

IФ, мкА | R14=5,1 кОм | ||||||||||

IФ, мкА | R13=56 кОм |

4. По данным таблицы 3 определите области, в которых проходные характеристики оптрона в фотодиодном режиме при разных нагрузках практически линейны. Сделайте выводы. Сравните линейность проходных характеристик оптрона в разных режимах.

4. Контрольные вопросы

1. Поясните физику работы светодиода на p-n-переходе?

2. Как выглядит ВАХ светодиода?

3. Поясните физику работы фотодиода.

4. Укажите на ВАХ фотодиода области его фотогальванического (вентильного) режима работы, области его фотодиодного режима работы.

5. Как выглядят проходные характеристики диодного оптрона для фотогальванического (вентильного) режима для холостого хода, короткого замыкания и разных нагрузок?

6. Приведите проходные характеристики диодного оптрона для фотодиодного режима при разных нагрузках.

7. Поясните достоинства оптронов.

8. Укажите недостатки оптронов.

9. Перечислите и определите основные параметры и характеристики диодного оптрона.

5. Требования к отчету

Отчет должен содержать: цель работы, схемы проведенных экспериментов, результаты (таблицы, графики, заключения), выводы.

Лабораторные работы по аналоговой электронике

Методические указания к лабораторному циклу

Кн. 3.

Цимбалист Эдвард Ильич

Лабораторные работы модуля 1.2.

«Исследование характеристик и параметров

типовых активных элементов аналоговой электроники и простых схем по их применению»

Методические указания

Подписано к печати

Формат 60´84/16. Бумага офсетная.

Печать RISO. Усл. печ. л. . Уч.- изд. л. .

Тираж 100 экз. Заказ № Цена свободная.

Издательство ТПУ. Томск, 30.

[1] При желании снять ВАХ диода VD6 для последующего ее использования при анализе схем выпрямителей и ограничителей «токовый» М-832 подключается к гнезду 60, а гнездо 64 заземляется на гнездо 34 макета.

[2] По выбору студентов

[3] По выбору студентов – повышенной сложности.

[4] Напоминаем, что в макете № 1 земляные шины не связаны между собой!

[5] По желанию студентов

[6] Для умелых с разрешения преподавателя.

[7] В данной работе используется термин "оптрон". Он не описан в ГОСТе, но широко используется в литературе.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 |