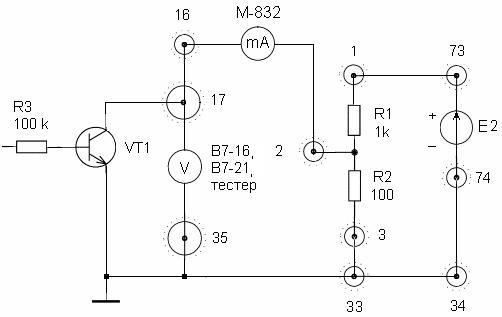

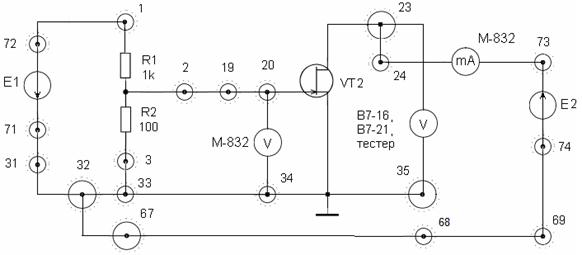

4. Переберите выходную цепь по схеме (рисунок 15) и снимите часть выходных характеристик при UКЭ<1,2 В. Экспериментальные данные занесите в таблицу 4 (возьмите 5 значений UКЭ в пределах от UКЭmin до UКэmax проведенного исследования).

Таблица 4

UКЭ, В | UКЭmin | UКЭmax | Примечание | |||

IК, мА | IБ=20 мкА | |||||

IК, мА | IБ=40 мкА | |||||

IК, мА | IБ=60 мкА | |||||

IК, мА | IБ=80 мкА | |||||

IК, мА | IБ=100 мкА |

Рисунок 15

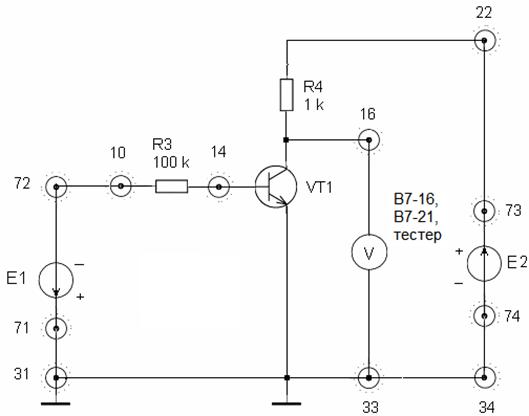

5. Переберите выходную цепь по схеме (рисунок 16).

Рисунок 16

Изменяя ток базы в тех же значениях, что и ранее, определите соответствующие значения тока коллектора IК и убедитесь, что ток коллектора сменил знак. Это означает, что выходное семейство ВАХ не проходит через начало координат. Экспериментальные данные занесите в таблицу 5. Полученные экспериментальные данные по п. п. 1-5 используйте для грамотного построения семейств ВАХ биполярного транзистора по схеме ОЭ.

Таблица 5

IБ, мкА | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | Примечание |

IК, мкА | UКЭ = 0 |

3.2. Исследование транзистора, работающего

в усилительном режиме

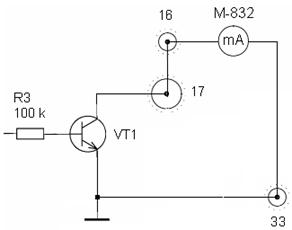

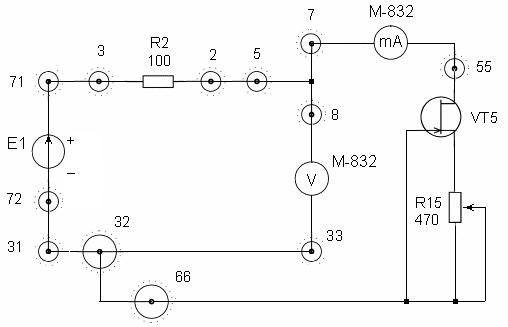

1.[5] Соберите схему (рисунок 17), обеспечивающую введение транзистора в усилительный режим.

Рисунок 17

2. Включите источник питания и установите с помощью вольтметра источника питания Е2=12 В. Изменением Е1 установите рабочую точку на ВАХ транзистора с координатой UКЭ = 6 В и зафиксируйте значение IБ.

3. Изменяя Е1, получите значения

IБ1 = IБ – 10 мкА, IБ2 = IБ + 10 мкА

и соответствующие им значения UКЭ1 и UКЭ2. Используя данные таблицы 1 (при UКЭ = + 5В), определите значения UБЭ1 и UБЭ2. Найдите значения UR4 1 и UR4 2, рассчитайте Р~вх и Р~вых и коэффициент усиления по мощности КР = Р~вых / Р~вх.

4. Верните в схеме значение UКЭ = 6 В, на генераторе Г3-36 установите частоту f = 1 кГц, выход с генератор возьмите с выхода 0,01 его аттенюатора (делителя напряжения).

5. Включите осциллограф в режиме открытого входа (![]() ), проверьте, что потенциометр, регулирующий чувствительность осциллографа, зафиксирован в крайнем правом положении, а переключателем установите чувствительность 2 В/дел. Включите осциллограф и, кратковременно перемкнув его входы, переместите луч на 3 деления вниз от центральной линии. Включите снова потенциальный конец кабеля осциллографа в гнездо 17 и проверьте, что развертка расположилась на центральной линии, которая соответствует UКЭ = +6 В.

), проверьте, что потенциометр, регулирующий чувствительность осциллографа, зафиксирован в крайнем правом положении, а переключателем установите чувствительность 2 В/дел. Включите осциллограф и, кратковременно перемкнув его входы, переместите луч на 3 деления вниз от центральной линии. Включите снова потенциальный конец кабеля осциллографа в гнездо 17 и проверьте, что развертка расположилась на центральной линии, которая соответствует UКЭ = +6 В.

6. Включите генератор Г3-36, и регулировкой его выхода постепенно увеличивайте входной сигнал нашей схемы. Когда отрицательная полуволна напряжения стала приближаться к нулевому напряжению, на переменном сигнале происходит отсечка «снизу». Зафиксируйте начало такой отсечки, регулируя UВЫХ генератора. Отсечку «снизу» уберите, уменьшая ток базы по сравнению с ранее установленным значением IБ. Разберитесь, почему это происходит.

7. Ручкой регулировки выхода обеспечьте нулевое напряжение с генератора. Изменяя Е1, установите рабочую точку с координатой UКЭ » 8 В. Подавая и увеличивая напряжение генератора, убедитесь, что происходит искажение формы положительных полуволн. Поясните, за счет чего.

8. Необходимо прийти к пониманию, что рабочая точка усилительного режима транзистора в режиме покоя (при отсутствии входного сигнала) должна быть задана так, чтобы на выходе был сигнал максимальной амплитуды и с малыми искажениями формы. Попробуйте сформулировать требования, связывающие параметры рабочей точки транзистора с амплитудой выходного гармонического сигнала.

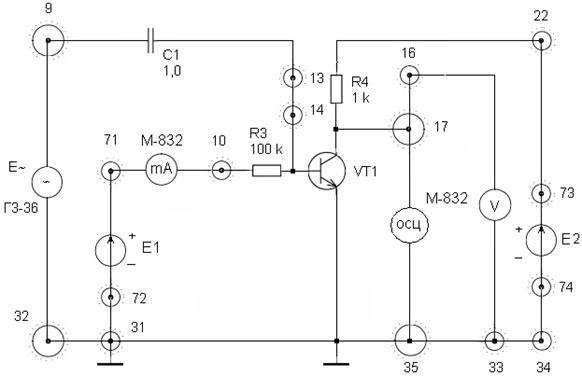

3.3. Ключевой режим работы транзистора. Статика

1. Соберите схему (рисунок 18), реализующую режим отсечки ключа. Установите Е2 = + 15 В. Включите источник питания и убедитесь, что UКЭ » Е2 и не зависит от напряжения Е1. Определите Е2, UКЭ и IК0. Отсоедините перемычку (72, 10), установите (10, 31) и убедитесь, что при Е1 = 0 (в режиме неглубокой отсечки) ток коллектора практически не изменялся и равен IК0, т. е. транзистор потерял свои усилительные свойства.

2. Установите минимальное значение Е1. Переключить полярность включения Е1 в схему (рисунок 18) с помощью перемычки (72, 31). Включите между гнездами (71,10) миллиамперметр М-832, поставьте Е2 = 10 В и, переключая вольтметр (В7-16 или В7-21, или тестер) в гнезда 14 и 16, изменением Е1 (плавно) добейтесь UБЭ » UКЭ. Зафиксируйте значение IБН.

3. Установите Е2 = 5 В, повторите п. 2 и убедитесь, что ток IБН определяется IКН и b транзистора.

Рисунок 18

4. Снимите зависимость UКЭ н = f (IБ) при разных степенях насыщения транзистора S = IБ / IБН. Убедитесь, что в режиме насыщения при IБ > IБН значительные изменения тока базы приводят к незначительным изменениям UКЭ, т. е. в этом режиме транзистор потерял свои усилительные свойства.

4. Контрольные вопросы

1. Изобразите схемы, с помощью которых можно снять ВАХ транзистора в режимах ОБ и ОЭ.

2. Как определить значения дифференциальных h-па-раметров транзистора в окрестностях рабочей точки?

3. Какие области можно выделить на выходной ВАХ транзистора в схеме ОЭ?

4. При каких напряжениях на переходах транзистора реализуется усилительный режим? Чем он характеризуется?

5. Докажите, что в усилительном режиме транзистор обеспечивает усиление по мощности.

6. Как может выглядеть схема простого усилительного каскада на транзисторе?

7. Что называется режимом покоя и рабочей точкой транзистора?

8. Какими соотношениями связаны между собой токи для усилительного режима транзистора?

9. Чем надо руководствоваться при выборе рабочей точки режима покоя в каскаде для усиления гармонического сигнала?

10. Как ввести биполярный транзистор в режим отсечки?

11. Как доказать, что в режиме отсечки транзистор потерял свои усилительные свойства?

12. Какой схемой замещения можно воспользоваться, если транзистор введен в режим отсечки? Почему?

13. Как ввести транзистор в режим насыщения?

14. Какое соотношение входных токов необходимо реализовать для насыщения транзистора?

15. Как доказать, что насыщенный транзистор также теряет свои усилительные свойства?

5. Требования к отчету

Отчет должен содержать:

- цель работы,

- исследуемые электрические схемы,

- таблицы с результатами измерений, графиками и необходимыми графическими построениями на них,

- расчеты и значения величин, полученных при обработке экспериментальных данных,

- выводы.

Лабораторная работа 1.2.4.

Полевой транзистор (ПТ) как усилительный элемент,

«ключ», генератор тока.

1. Цель работы:

- овладеть методикой снятия семейств ВАХ нелинейного элемента – полевого транзистора (ПТ) и определить основные его параметры;

- сформировать умения монтажа и анализа схем, использующих ПТ в различных его применениях;

- освоить навыки представления и обработки результатов эксперимента.

2. Краткие сведения по подготовке к лабораторной работе

Полевые транзисторы - это управляемые элементы, особенностью которых является практически нулевая мощность управления в статическом состоянии. Это означает, что в отличие от биполярных транзисторов ток управления полевых транзисторов мал, и можно считать, что они управляются напряжением (электрическим полем) - отсюда название “полевые”. Технология полевых транзисторов обеспечивает значительно большую плотность элементов в 1 мм3, что позволяет создавать микросхемы огромной функциональной сложности (однокристальные ЭВМ).

На полевых транзисторах выполняются цифровые устройства, практически не потребляющие энергии в статическом состоянии, то есть схемы с малым потреблением.

На полевых транзисторах, в силу их особенностей, удобно строить ключи переменного тока, в том числе и прецизионные аналоговые коммутаторы.

Мощные полевые транзисторы обладают значительно меньшим сопротивлением в открытом состоянии при работе в ключевом режиме, что обеспечивает более высокие значения КПД преобразователей энергии.

Кроме того, в полевых транзисторах отсутствует эффект диффузионной емкости и связанные с ним ограничения быстродействия, обусловленные эффектом насыщения.

К сожалению, крутизна управления у полевых транзисторов существенно меньше, чем у биполярных (особенно у маломощных приборов), то есть для переключения полевого транзистора требуются большие перепады управляющего напряжения. Это обстоятельство делает быстродействие цифровых ключей на полевых транзисторах существенно меньшим по сравнению с ключами на биполярных транзисторах.

Все это приводит специалистов к необходимости творческих решений проблемы приоритетов между полевыми и биполярными транзисторами в каждом конкретном случае.

По физике работы различают полевые транзисторы с управляемым р-п-переходом и полевые транзисторы с изолированным затвором.

В связи с особенностями обращения и монтажа ПТ с изолированным затвором в лабораторной работе использованы транзисторы с управляемым p-n-переходом и каналом n-типа.

Управление сопротивлением канала, а значит и током стока, осуществляется запирающим p-n-переход напряжением UЗИ. Когда ½UЗИ½ увеличивается, увеличивается и ширина обедненной области p-n-перехода, уменьшающей ширину проводящего канала. При этом сопротивление увеличивается, а ток стока уменьшается.

На рисунке 1 приведены ВАХ такого ПТ: слева – проходная (сток-затворная) ![]() , справа – выходная (стоковая)

, справа – выходная (стоковая) ![]() . Выбрав на ВАХ транзистора рабочую точку, можно определить основные дифференциальные параметры ПТ: крутизну

. Выбрав на ВАХ транзистора рабочую точку, можно определить основные дифференциальные параметры ПТ: крутизну  и дифференциальное сопротивление канала

и дифференциальное сопротивление канала  .

.

|

Рисунок 1

Рисунок 2 |

Характерной особенностью полевых транзисторов является практически линейная характеристика выходной ВАХ при небольших значениях Uси, когда проводящий канал представляет практически линейно - управляемое сопротивление. Это свойство широко используется при построении линейных регуляторов сигнала (рисунок 2).

Использование полевого транзистора с управляющим р-n-переходом в качестве ключа - аналогового коммутатора - предусматривает меры, исключающие открывание управляющего перехода (рисунок 3). Нормальная коммутация обеспечивается при условии

½Uу½>½Uс½.

Отсекающий диод при подаче запирающего значения Uу запирается, обеспечивая нулевое значение напряжения затвор-исток.

|

Рисунок 3 Рисунок 4

В усилительном режиме при увеличении Uси за счет взаимодействия двух напряжений (Uзи, Uси), каждое из которых является для р-п-перехода запирающим, выходные ВАХ приобретают более горизонтальный характер, когда из-за слабой зависимости тока от напряжения прибор обладает относительно большим дифференциальным сопротивлением. Полевой транзистор в этом режиме широко используется в виде задатчика тока для запитки неизменным током различных цепей, в том числе и стабилитронов при создании высокостабильных опорных источников (рисунок 4).

3. Порядок выполнения работы

3.1. Снятие ВАХ полевого транзистора VT2

1. Убедитесь, что через разъем ДВ-9 макет № 1 подключен к источнику питания.

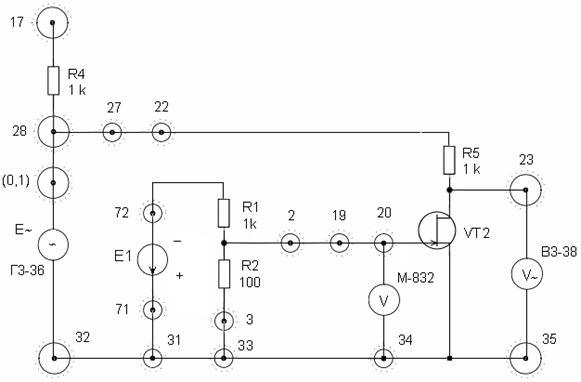

2. Соберите схему (рисунок 5) для снятия характеристик транзистора. Для получения сток-затворных характеристик устанавливайте два значения UСИ: 6 В и 10 В. При снятии выходных характеристик значения UЗИ равны 0, -0.5, -1.0, -1.5, -2.0, -2.5 В. Для получения UЗИ = 0 В перемычку (2, 19) переместить на гнезда (19, 33). Чтобы получить UЗИ = -1.5 В, -2.0 В, -2.5 В необходимо перемычку (2, 19) переместить на гнезда (2, 1), (72, 19). Для каждого значения UЗИ напряжения UСИ = 0 получать перемещением правого вывода миллиамперметра М-832 из гнезда 73 в гнездо 68. Результаты эксперимента свести в таблицы 1 и 2. По результатам эксперимента определите напряжение отсечки U0.

Рисунок 5

Таблица 1

UЗИ, В | 0 | -0.5 | -1.0 | -1.5 | -2.0 | -2.5 | Примечание |

IС, мА | UСИ = + 6 В | ||||||

IС, мА | UСИ = + 10 В |

Таблица 2

UСИ, В | 0 | 1,3 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | Примечание |

IС, мА | UЗИ = 0 В | |||||||||

IС, мА | UЗИ = - 0,5 В | |||||||||

IС, мА | UЗИ = - 1,0 В | |||||||||

IС, мА | UЗИ = - 1,5 В | |||||||||

IС, мА | UЗИ = - 2,0 В | |||||||||

IС, мА | UЗИ = - 2,5 В |

2. Для выбранной Вами рабочей точки с координатами IС А, UСИ А, UЗИ А определите дифференциальные параметры ПТ - статическую крутизну S и внутреннее сопротивление (сопротивление канала) Ri.

3.2. Исследование ПТ как генератора тока

1. Соберите схему эксперимента (рисунок 6) и установите ручку потенциометра R15 в крайнее левое положение. Изменяя Е1, получите зависимость I = f (U). Данные занесите в таблицу 3.

Рисунок 6

Таблица 3

U, В | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |

I, мА |

По данным таблицы 3 постройте график, подтверждающий признаки генератора тока: малые изменения тока при относительно больших изменениях напряжения.

2. Для рабочей точки U = 10 В определите и сравните значения статического и дифференциального сопротивлений. Рассчитайте эти сопротивления в точках U = 14; 12; 8; 6; 4 В и сделайте выводы. Постройте зависимость Rд = f(U) и определите диапазон наиболее рационального использования схемы как генератора тока.

3.2. Исследование ПТ в режиме электрически

управляемого сопротивления

1. Соберите схему эксперимента (рисунок 7, в цепи затвора ПТ – вольтметр постоянного тока, в цепи стока – милливольтметр переменного тока).

Рисунок 7

2. Установите по вольтметру генератора Г3-36 напряжение UВХ = 0.5 В (выход 0, 1) и частоту f = 1 кГц. Изменяя Е1, снимите зависимость U~ = f (U=). Данные занесите в таблицу 4.

Таблица 4

U=, В | 0,15 | 0,30 | 0,45 | 0,60 | 0,75 | 0,90 | 1,05 | 1,2 | 1,35 |

U~, В | |||||||||

К = U~ / UВХ | |||||||||

RП, кОм |

В таблицу внесите также данные расчета коэффициента передачи делителя переменного напряжения, состоящего из сопротивления R5 и сопротивление канала ПТ RП. На основе расчетов постройте зависимости

RП = f (U=) и К = f (U=).

2. В схеме (рисунок 7) вместо вольтметра В3-38 подключите осциллограф. Входное напряжение пронаблюдайте с гнезда 17, выходное (с делителя) – с 23. Изменяя Е1, пронаблюдайте изменение U~ и его формы.

3. Переместите выход генератора с гнезда 0,1 в гнездо 1 и, изменяя его напряжение, пронаблюдайте форму выходного напряжения U~. Сделайте выводы.

3.4. Исследование ПТ в ключевом режиме

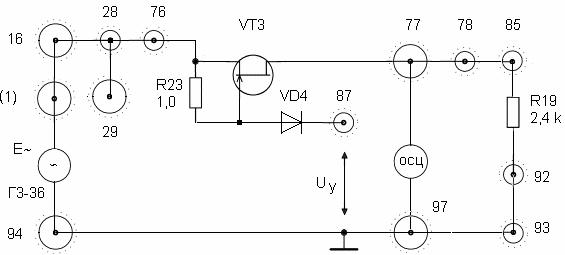

1. Смените макет № 1 на макет № 2. Соберите схему эксперимента (рисунок 8), где схема на VT3 выполняет функцию ключа, подключающую или отключающую нагрузку R19 от источника сигнала – генератора Г3-36. Установите на генераторе f = 1 кГц и напряжение 1 В (по вольтметру, встроенному в генератор).

Рисунок 8

2. Перемычкой (87, ^ источников питания Е1, Е2) включите ключ и пронаблюдайте осциллографом напряжение на входе (29) и на выходе (77) схемы. Переместите перемычку в положение (87, - Е2) и выполняйте аналогичные действия. Сделайте выводы.

3. Вместо осциллографа в схему включите милливольтметр переменного тока В3-38. Перемычкой снова откройте ключ на VT3 и замерьте вольтметром входное и выходное напряжения. Полученные данные используйте для расчета сопротивления ключа в открытом состоянии.

4. Вновь подключите осциллограф на выход схемы и, увеличивая выходное напряжение с генератора, наблюдайте отсечку положительной полуволны сигнала. Объясните причину искажения формы выходного сигнала.

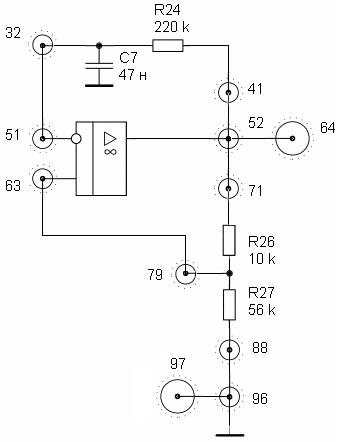

5.[6] Не разбирая схемы (рисунок 8) при выключенном источнике питания собрать схему (рисунок 9), обеспечивающую генерацию почти прямоугольных импульсов, используемых в дальнейшем в качестве напряжения управления ключа UУ. Включите осциллограф (64, 97), включите питание и пронаблюдайте выходной сигнал с генератора.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 |