Рис. 6. Частота нарушений трофического статуса у больных РМЖ

При лабораторной оценке трофического статуса у больных РМЖ не зарегистрировано снижение концентрации общего белка, альбумина и трансферрина в сыворотке крови больных. Так содержание общего белка в группе больных РМЖ составило 72,72±4,5 г/л, что сопоставимо с аналогичным параметром группы практически здоровых лиц - 76,9±4,5 г/л, содержание альбумина у больных РМЖ достоверно не отличалось от контроля. Абсолютное содержание альбумина в группе больных РМЖ - 38,45±3,76 г/л, что составило 52,82±4,51% от общего белка, в контрольной группе - 37,88±3,54г/л или 54,73±3,79% от общего белка. Так же не было зарегистрировано снижение концентрации трансферрина в сыворотке у больных РМЖ, его уровень составил 3,1±0,42 г/л, в контрольной группы - 3,2±0,56 г/л. Что возможно объясняется наличием ограниченного опухолевого процесса в молочной железе, который не оказывает влияние на белковый обмен организма.

При сравнительной оценке лабораторных показателей синдрома эндогенной интоксикации у больных раком молочной железы в зависимости от нарушений ТС выявлено, что в группе больных с повышенным ИМТ, достоверно выше уровень общего пула ВН и СММ в плазме крови, как в группе больных до лечения (p<0,05), так и после комбинированного лечения (p<0,05). Величина интегрального индекса эндогенной интоксикации достоверно была высокой у больных с нарушениями ТС до лечения (p<0,001) и сохранялась после лечения (p<0,01), (рис. 7).

Таким образом, уровень эндотоксикоза выше у пациенток с избыточной массой тела и ожирением. Что, возможно, объясняет осложнения течения послеоперационного периода (увеличение сроков заживления послеоперационного рубца более 10 дней, формирование серомы послеоперационного рубца, несостоятельность швов и др.) зарегистрированные у 33% больных с нарушениями трофического статуса. В группе больных РМЖ без нарушений трофического статуса не зарегистрировано осложнений в послеоперационном периоде.

Примечание: * - p<0,05, ** - p<0,01, *** - p<0,001 по сравнению с больными без нарушений ТС, двусторонний непараметрический U критерий Манна-Уитни

Примечание: * - p<0,05, ** - p<0,01, *** - p<0,001 по сравнению с больными без нарушений ТС, двусторонний непараметрический U критерий Манна-Уитни

Рис. 7. Уровень выраженности синдрома эндогенной интоксикации в зависимости от нарушений трофического статуса на этапе комбинированного лечения.

Динамика показателей трофического статуса в зависимости от вида лечения не имела достоверных отличий.

Анализ корреляционных взаимосвязей показал наличие обратной корреляционной взаимосвязи ИИ эндогенной интоксикации с ОМП (r=-0,32; p<0,001) и прямой взаимосвязи с ИМТ (r=0,32; p<0,001). Корреляционных взаимосвязей ИИ эндогенной интоксикации с уровнем альбумина и трансферрина в сыворотке крови выявлено не было (табл. 3).

Таблица 3

Взаимосвязь интегрального индекса интоксикации с показателями

трофического статуса у больных раком молочной железы

Корреляционные взаимосвязи | r | р | |

ИИ | Объем мышц плеча, см | r=-0,32 | p=0,00003 |

ИМТ, кг/м2 | r=0,32 | p=0,00002 | |

Альбумин, г/л | r=-0,21 | p=0,064 | |

Трансферрин, г/л | r=-0,18 | p=0,071 |

Примечание: r - коэффициент корреляции Спирмена; р – достоверность коэффициента корреляций.

При анализе особенностей фактического питания у 67,2% пациенток с РМЖ на момент верификации диагноза обнаружились нарушения режима питания, когда до 16 часов потребляется менее 75% суточной калорийности. Среднее значение реальной энергетической ценности суточного рациона у наших пациенток составило 2091,5±449,8 ккал/сут. Частота избыточного потребления энергии в группе женщин с диагнозом рака молочной железы составила – 67,1%, частота недостаточного потребления энергии составила 2,9%.

Корреляционный анализ показал наличие прямой взаимосвязи энергетической ценности рациона с ИМТ (r=0,74; p<0,0001) и возрастом пациенток (r=0,27; p<0,001), а также слабой взаимосвязи с интегральным индексом эндогенной интоксикации (r=0,19; p<0,05), (табл. 4).

Таблица 4

Взаимосвязь абсолютной энергетической ценности рациона с уровнем

интегрального индекса интоксикации, степенью ожирения и возрастом пациенток

Коррелируемые параметры | r | р | |

Абсолютная энерг. | ИМТ, кг/м2 | 0,74 | 0,0001 |

Возраст, лет | 0,27 | 0,0003 | |

ИИ | 0,19 | 0,017 |

Примечание: r - коэффициент корреляции Спирмена; р – достоверность коэффициента корреляций.

В комплексном анализе макронутриентного состава потребляемой пищи при сравнении группы больных без нарушений ТС (нормальное значение ИМТ) и с нарушением ТС (пациентки с избытком массы тела и ожирением) были получены статистически значимые различия по абсолютной и относительной энергетической ценности суточного рациона (p<0,0001) (табл. 5).

Установлено, что удельный вес белков в суточной энергетической ценности рациона у больных РМЖ составил 12,2±1,4%, жиров – 31,3±3,54 % и углеводов – 56,5±4,4 %. Снижение содержания белков (менее 10% суточной калорийности) в группе больных РМЖ отмечено у,01%) и увеличение доли белков (более 15%) у,33%) больных с РМЖ. Рекомендованное количество жиров (30-35%) потребляло только,8%) пациентка, тогда как у,2%) больных отмечено избыточное потребление жиров.

В группе больных РМЖ с нарушениями ТС значимо ниже доля белков в составе суточного рациона, которая составила 9,1±1,3%, а в группе больных без нарушений ТС - 15,2±2,3% (p<0,05). В группе больных РМЖ в сочетании с нарушениями ТС получены статистически более высокие значения абсолютного и относительного количества жиров и углеводов в рационе, в сравнении с группой больных РМЖ без нарушений ТС (p<0,05).

При сравнительной оценке суточной потребности в пищевых волокнах с реальным их присутствием в пищевом рационе установлено, что у 48,43% обследованных регистрируется недостаточное содержание ПВ. При этом в группе больных РМЖ в сочетании с нарушениями ТС абсолютное содержание ПВ в суточном рационе статистически значимо ниже (p<0,05). Однако относительное их содержание от необходимого количества (12,5 мг на 1000 ккал) не отличалось от группы больных без нарушений ТС.

Таблица 5

Особенности пищевого рациона у больных РМЖ в зависимости

от трофического статуса

Показатель | Больные РМЖ | ||

всего (n=103) | без нарушений ТС (n=31) | с нарушениями ТС (n=72) | |

Энергетическая ценность, ккал/сут. | 2091,5±449,8 | 1548,6±74,3 | 2556,9±227,4*** |

Относительная энергетическая ценность, % | 193,6±18,5 | 158,4±16,6 | 210,7±14,3 |

Доля белков от ккал/сут., % | 12,2±1,4 | 15,2±2,3 | 9,1±1,3* |

Доля жиров от ккал/сут., % | 31,3±3,5 | 30,3±3,1 | 35,0±4,4** |

Доля углеводов от ккал/сут., % | 56,5±4,4 | 54,5±3,6 | 56,2±4,7* |

Пищевые волокна, мг | 18,42±3,54 | 19,71±2,96 | 15,56±5,34* |

Доля пищевых волокон от необходимого количества, % | 54,08±9,67 | 58,65±9,47 | 52,38±9,83 |

Примечание: * - p<0,05, ** - p<0,01, *** - p<0,001 по сравнению с группой без нарушений трофического статуса, двусторонний непараметрический U критерий Манна-Уитни

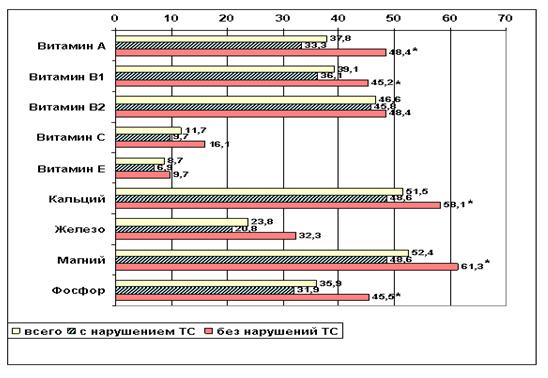

Результаты исследования содержания витаминов и микроэлементов в суточном рационе больных РМЖ представлены на рис. 9. Максимально выраженный дефицит (нормы физиологических потребностей № 000-91 от 01.01.2001) отмечен по содержанию в рационе магния, его недостаточное потребление зарегистрировано у 52,4% (54) человек от числа всех обследованных больных (103), в группе без нарушений ТС данный параметр составил –61,3% (19) и в группе с нарушениями ТС – 48,6% (35). Недостаточное потребление кальция отмечено у 51,5% (53), в группе без нарушений ТС – 58,1% (18) и в группе с нарушениями ТС – 48,6% (35). Частота регистрации сниженного количества в суточном рационе фосфора (менее 1200 мг/сут) составила 35,9% (37), в группе без нарушений ТС – 45,5% (14) и в группе с нарушениями ТС – 31,9% (23). В рационе 23,8% (25) больных с РМЖ наблюдался недостаток железа.

Сниженное содержание в суточном рационе витамина В1 регистрировалось у 39% (40), в группе без нарушений ТС –45,2% (14) и в группе с нарушениями ТС – 36,1% (26). Снижение витамина В2 в суточном рационе у больных РМЖ отмечено в 46,6% (48) случаев, в группе без нарушений ТС –48,4% (15) и в группе с нарушениями ТС – 45,8% (33). Частота сниженного количества в суточном рационе витамина А составила 37,8% (39), в группе без нарушений ТС – 48,4% (15) и в группе с нарушениями ТС – 33,3% (24). Снижение содержания витамина Е в суточном рационе отмечено у 8,7% (9) больных.

Рис. 9. Распространенность недостаточного содержания витаминов и микроэлементов в рационе больных РМЖ в зависимости от трофического статуса.

Примечание: * -p<0,05 по сравнению с группой с нарушениями ТС, методом χ2.

Выявлено, что дефицит в рационе витаминов и микроэлементов обратно пропорционален (r= -0,8; p<0,001) реальной энергетической ценности суточного рациона, таким образом, у пациентов с высокой калорийностью питания недостаток данных веществ менее выражен.

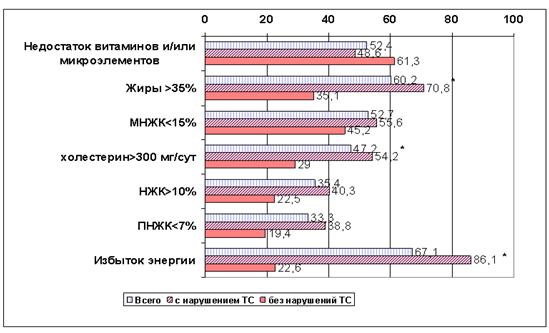

Рис. 10. Частота нарушений состава суточного рациона у больных РМЖ

Примечание: * -p<0,05 по сравнению с группой без нарушения ТС, методом χ2.

Анализ нутриционного статуса показал, что наиболее распространенными нарушениями питания у большинства больных раком молочной железы являются недостаток витаминов и/или микроэлементов в рационе (52,4%), а также увеличение доли жиров (60,2%), снижение содержания МНЖК (52,7%), увеличение потребления холестерина (47%), увеличение содержания НЖК (35,3%), снижение ПНЖК (33,3%) и увеличение энергетической ценности суточного рациона (67,1%) (рис. 10). Корреляционный анализ содержания отдельных макронутриентов, а также микроэлементов и витаминов с уровнем интегрального индекса эндогенной интоксикации статистически значимых взаимосвязей не показал.

Таким образом, у большинства больных раком молочной железы на момент верификации диагноза выявлены нарушения трофического статуса и фактического питания, которые ассоциируются с выраженностью синдрома эндогенной интоксикации. Данный анализ в клинической практике еще до начала специального лечения больных раком молочной железы позволит своевременно провести коррекцию клинических проявлений синдрома эндогенной интоксикации.

ВЫВОДЫ

1. Синдром эндогенной интоксикации у больных с впервые выявленным раком молочной железы узловой формы характеризуется избыточным накоплением общего и катаболического пулов ВН и СММ как в плазме крови, на гликокаликсе эритроцитов, так и в моче; активацией катаболических процессов в организме, что соответствует развитию стадии неполной компенсации эндотоксикоза.

2. Выраженность синдрома эндогенной интоксикации нарастает со стадией патологического процесса и прогрессирует с возрастом. У больных раком молочной железы старше 50 лет установлено наличие прямой корреляционной взаимосвязи с интегральным индексом интоксикации (r=0,32; р<0,001).

3. Хирургическое лечение больных раком молочной железы сопровождается дальнейшей активацией катаболических процессов в организме на фоне усиления элиминации ВН и СММ и ОП почками, что не приводит к нарастанию уровня эндотоксемии.

4. Проведение лучевой и, в особенности, химиотерапии приводит к нарастанию выраженности синдрома эндогенной интоксикации у больных раком молочной железы, что подтверждается достоверно высоким уровнем катаболического пула ВН и СММ, интенсивности катаболических процессов в организме и интегрального индекса интоксикации, что соответствует стадии временной декомпенсации систем и органов детоксикации.

5. У больных раком молочной железы на этапе верификации диагноза регистрируются нарушения трофического статуса: увеличение толщины КЖСТ (97%), увеличение ИМТ (67%), снижение ОМП (43%). Наиболее распространенными нарушениями питания являются: увеличение доли жиров в суточном рационе (60%), недостаток витаминов и/или микроэлементов (52%), а также снижение содержания МНЖК (52%), увеличение потребления холестерина (47%), увеличение содержания НЖК (35%), снижение ПНЖК (33%).

6. Наличие и выраженность нарушений трофического статуса (снижение объема мышц плеча, избыточная масса тела и ожирение) сопровождается нарастанием маркеров эндогенной интоксикации и повышением интегрального индекса интоксикации.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. С целью объективизации выраженности интоксикационного синдрома и своевременного назначения сопроводительной терапии при диагностировании рака молочной железы и на этапах специального лечения рекомендуется проводить комплексную оценку синдрома эндогенной интоксикации по следующим параметрам: определение общего и катаболического пулов ВН и СММ, интенсивности катаболических процессов и интегрального индекса интоксикации.

2. В клинической практике целесообразно на этапе диагностики заболевания использовать определение антропометрических маркеров трофического статуса (индекс массы тела, объем мышц плеча) и частотный метод оценки пищевого рациона с целью коррекции клинических проявлений синдрома эндогенной интоксикации у больных с раком молочной железы.

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ ПЕЧАТНЫХ РАБОТ

ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Оценка синдрома эндогенной интоксикации у больных раком молочной железы на этапе хирургического лечения/ , // Материалы XVIII Российского национального конгресса «Человек и лекарство». - Москва, 2011.- с. 220-221;

2. *Характеристика синдрома эндогенной интоксикации при раке молочной железы на этапе хирургического лечения / , // Медицинская наука и образование Урала. – 2011. – № 2. – с.145-147

3. *Оценка показателей синдрома эндогенной интоксикации при комбинированном лечении рака молочной железы / , , // Сибирский онкологический журнал, Томск. – 2011.- №5– с. 35-39;

4. *Особенности синдрома эндогенной интоксикации у больных с раком молочной железа на фоне специального лечения / , , // Медицинская наука и образование Урала. – 2011. – № 4. – с.14-17;

5. Лабораторная оценка эндогенной интоксикации у больных раком молочной железы на фоне специального лечения / , , // Материалы XIX Российского национального конгресса «Человек и лекарство». - Москва, 2012.- С. 174;

6. Влияние препарата реамберин на кардиотоксическое действие антрациклинов в лечении местно-распространенного рака молочной железы/ , , // Тюменский медицинский журнал. – 2010. – № 3-4. – С. 41-42;

* - отмечена публикация в издании, входящем в перечень ВАК

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Б | - | физическая боль |

ВН и СММ | - | вещества низкой и средней молекулярной массы |

ЖА | - | жизненная активность |

ИИ | - | интегральный индекс интоксикации |

ИМТ | - | индекс массы тела |

К1- | показатель распределения ВНСММ между белками плазмы крови и гликокалексом эритроцитов | |

К2 | - | коэффициент элиминации, характеризующий способность почек к выведению продуктов эндотоксикоза |

К3 | - | коэффициент, характеризующий элиминацию олигопептидов почками и почечную деградацию олигопептидов |

Кк | - | величина катаболического пула ВН и СММ плазмы |

Кк | - | катаболический пул ВН и СММ плазмы в процентах от общего |

Ко | - | общий пул ВНСММ в плазме |

ИКП | - | интенсивность катаболических процессов |

КЖСТ | - | кожно-жировая складка трицепса |

КЖ | - | качество жизни |

ЛТ | - | лучевая терапия |

МНЖК | - | мононенасыщенные жирные кислоты |

ОЗ | - | общее восприятие здоровья |

ОЛ | - | оперативное лечение |

ОМП | - | объем мышц плеча |

ОП | - | олигопептиды |

ОПл | - | окружность плеча |

ПЗ | - | психическое здоровье |

ПК | - | психический компонент здоровья |

ПНЖК | - | полиненасыщенные жирные кислоты |

ПТИ | - | протромбиновый индекс |

РМЖ | - | рак молочной железы |

РФФ | - | ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием |

РЭФ | - | роль эмоциональных проблем в ограничении жизнедеятельности |

СОЭ | - | скорость оседания эритроцитов |

СФ | - | социальное функционирование |

СЭИ | - | синдром эндогенной интоксикации |

ТС | - | трофический статус |

ТХУ | - | трихлоруксусная кислота |

УЗИ | - | ультразвуковое исследование |

ФК | - | физический компонент здоровья |

ФФ | - | физическое функционирование |

ХТ | - | химиотерапия |

ЭИ | - | эндогенная интоксикация |

ЭКГ | - | Электрокардиография |

RW | - | реакция Вассермана |

КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

СИНДРОМА ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ

ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

14.03.03 – патологическая физиология

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата медицинских наук

Подписано в печать 12 марта 2012 г.

Усл. печ. л. 1.0 Бумага гознак №1

Тираж 100 экз. Заказ № 000

Отпечатано в

2А

|

|

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 |