Приложение 14

к Методическим указаниям по наблюдениям за деформациями бортов, откосов уступов и отвалов на карьерах и разработке мероприятий по обеспечению их устойчивости

Методика испытаний на одноосное

сжатие образцов горных пород неправильной формы

1. Подготовка образцов для испытаний

Необработанные куски горной породы предварительно обрабатываются молотком, топором или распиливаются пилой (в зависимости от крепости пород) с целью придания им кубовидной или призмаобразной формы. При невозможности обработки всех граней ограничиваются грубой обработкой двух противоположных граней куска породы.

Затем плоскости граней, на которые будет передаваться давление при испытании, шлифуются на шлифовальном станке.

Для испытаний одной разновидности породы необходимо подготовить не менее 5 - 7 образцов; минимальный размер образца не менее 20 мм, максимальный - не более 200 мм; размеры образцов по трем взаимно перпендикулярным направлениям отличаются друг от друга не более чем в три раза. Отношение высоты образца к его ширине следует обеспечить в пределах 0,5 - 0,3. Площади сечения двух параллельных плоскостей, на которые производится давление при испытании, отличаются одна от другой не более чем в 1,5 раза.

Отклонение отшлифованных граней от плоскости следует обеспечить в пределах ± 0,02 мм; параллельность отшлифованных граней рекомендуется в пределах ± 0,5 мм.

2. Определение размеров и площади сечения образцов

Высота образца h определяется замером расстояния между отшлифованными поверхностями (в 2 - 3 местах) с точностью ± 0,1 мм штангенциркулем.

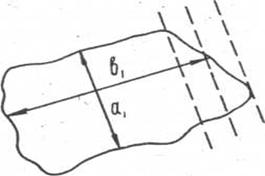

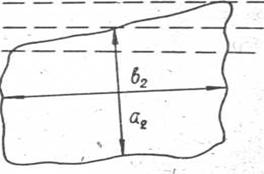

Для определения ширины и длины образца подготовленный к испытанию образец породы прикладывается отшлифованными гранями (сначала одной, а затем другой) к листу миллиметровой бумаги и контуры этих граней обводятся карандашом (рисунок 1). По полученным эскизам контуров для каждой из граней находится минимальный (ширина a) и максимальный (длина b) размеры. По двум значениям a1 - для верхней грани образца и а2 нижней грани находится средняя ширина образца:

аср= (a1+ a2)/2

Так же находится и средняя длина образца:

b ср=( b1+ b2)/2

Площади граней S1 и S2 определяются по эскизам контуров граней подсчетом по миллиметровой бумаге или с помощью планиметра.

Площадь сечения образца S ср принимается равной полусумме площадей верхней (S 1) и нижней (S 2) граней образца:

3. Сопоставление результатов испытаний образцов

неправильной формы

Для сопоставления результатов испытаний на одноосное сжатие образцов неправильной формы одной и той же породы, имеющих различное соотношение αср и h, производится перерасчет по формуле, учитывающей влияние размеров образцов на их прочность:

, где

, где

- прочность испытываемого образца с иным соотношением а ср и h, МПа;

- прочность испытываемого образца с иным соотношением а ср и h, МПа;

Р – разрушающая нагрузка при испытании, кг;

S cp – среднее значение площади при испытании, см 2;

а ср – среднее значение ширины образца, см;

h – высота образца, см.

А Б

Рис. 1 Определение размеров и площади сечения образца (А и Б-верхняя и нижняя грани образца)

4. Определение прочности горных пород

динамическим пробником

Прочность пород, определяемая способом динамического внедрения в нее пуансона, условно характеризуется величиной работы, приходящейся на 1 см внедрения пуансона пробника в породу. Пробник показан на рисунке 2. Длина пуансона 50 мм, угол заострения пуансона 60°, диаметр 11,3 мм, площадь поперечного сечения - 1 см2 изготавливается из инструментальной стали У - 8.

|

При определении относительной прочности пород пуансон пробника устанавливается перпендикулярно испытываемой поверхности и по пробнику наносятся равномерные плечевые удары молотком (вес молотка 1 кг при длине рукоятки в 30 см) до полного внедрения пуансона в породу; фиксируется число ударов.

Рис. 2. Внешний вид динамического пробника

Относительная механическая прочность пород определяется по формуле:

где R отн – относительная механическая прочность, МПа;

n – число ударов;

l– глубина внедрения пуансона, см;

А – работа одного удара, кгсм;

Аср = 160 кгсм.

При опробовании пород динамическим способом величина прочности берется как среднее значение из пяти определений (пробник забивается в пяти точках квадрата со стороной в 1 м - по углам и в центре).

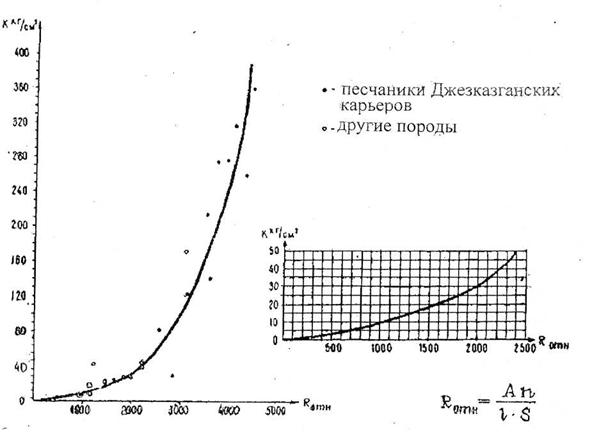

Величина сцепления пород определяется по графику зависимости между относительной механической прочностью (R отн) и сцеплением (к) пород выражающейся кривой, имеющей параболический характер (рисунок 3).

|

Рис. 3. График зависимости между относительной механической

прочностью (R отн) и сцеплением (k) пород

Rотн - относительная механическая прочность породы

n - число ударов

l - глубина внедрения пуансона, м

S - площадь поперечного сечения пуансона, S = 1 см2

А - работа одного удара, кгм

____________________