УПРОЩЕННАЯ КОМПРЕССИОННАЯ ПРОБА

НЕСТЕРОВА — ЧУРБАНОВОЙ

Проба легко выполнима даже в амбулаторно-поликлинических условиях. При этой методике:

· компрессия (давление) делается через веки;

· компрессия не дозированная — давление делается пальцами;

· для расчетов можно пользоваться линейкой Поляка.

Методика упрощенной пробы:

1. Делается измерение ВГД тонометром массой 10 г.

2. Компрессия. Врач (сестра) надавливает на глазное яблоко, помещая палец (пальцы) на верхнее веко ниже надбровной дуги или у наружного угла глаза. Длительность компрессии — 3 минуты.

3. После прекращения компрессии сразу же вновь измеряют ВГД 10 г тонометром.

4. Дальше можно поступать двояко:

· при первом варианте — тонометрическое давление измеряется с помощью линейки Поляка, и в норме после компрессии офтальмотонус должен снижаться более чем на 15 % (например, ВГД было 25 и 20, разница 5 мм рт. ст. 25 : 5 = 100 : x. x = 5 х 100 : 25 = 20 %).

· при втором варианте — делается измерение диаметров отпечатков по линейке Нестерова, а затем вычисления производят с помощью таблицы из пробы .

Проба считается положительной, если объем вытесненной при компрессии жидкости будет 7 или меньше 7 мм3, а ВГД снизится на 15 % и меньше.

КЛИНИЧЕСКАЯ ТОНОГРАФИЯ

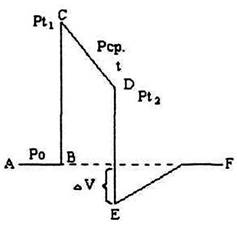

Этим термином W. M. Grant в 1950 г. назвал метод исследования динамики внутриглазной жидкости при помощи продленной тонометрии. До тонографии секреция и отток жидкости из глаза сбалансированы. Поэтому офтальмотонус держится устойчиво на некотором определенном уровне — Ро (отрезок кривой АВ).

При постановке тонометра на глаз ВГД повышается и становится равным Pt1 (пик С). Это приводит к нарушению равновесия между притоком и оттоком водянистой влаги.

Скорость образования камерной влаги F остается прежней, а отток ее увеличивается (поскольку возросло фильтрующее давление). Поэтому офтальмотонус будет постепенно падать (отрезок CD). По тонографической кривой W. M. Grant рассчитывал среднюю величину тонометрического давления (рисунок 16).

Рисунок 16 — Тонографическая кривая

Скорость снижения ВГД зависит, главным образом, от состояния дренажной системы глаза, от состояния каналов оттока.

После прекращения давления ВГД падает ниже исходных данных (отрезок ДЕ). Поэтому приток жидкости будет превалировать над ее оттоком (поскольку фильтрующее давление будет меньше исходного) и ВГД начнет постепенно увеличиваться, пока не достигнет исходного уровня (отрезок EF).

Анализ участка кривой CD позволяет судить о сопротивлении оттоку водянистой влаги, а участок EF — о скорости образования внутриглазной жидкости.

Разность между Рср и Ро (Рср – Ро) показывает, насколько во время исследования, повысилось давление оттока (фильтрующее давление) — Ра.

Следовательно, на каждый мм рт. ст. добавочного давления отток будет увеличиваться на некоторую постоянную величину — «С», которая называется КЛО — коэффициентом легкости оттока, и обозначает, сколько мм3 жидкости оттекает из глаза в 1 минуту на каждый мм рт. ст. добавочного фильтрующего давления.

Тонография представляет собой вариант компрессионно-тонометри-ческой пробы. Ей присущи те же достоинства и недостатки, что и компрессионно-тонометрическим тестам.

Рисунок 17 — Тонограф GlauTest-60

Ошибки при тонографии возникают из-за того, что мы не учитываем выделенную из глаза в момент компрессии кровь и изменение скорости секреции. Приток жидкости в глаз складывается из секреции и ультрафильтрации. Та часть жидкости, которая образуется за счет ультрафильтрациии, зависит от ВГД и она уменьшается при повышении ВГД. Доля ложного оттока в глаукомных глазах может составлять до 30 % от общего оттока.

Кроме псевдооттока, связанного с уменьшением продукции влаги во время тонографии, имеется псевдоотток, связанный с усиленным выделением крови из глаза во время компрессии. Причем, при хорошем оттоке из глаза, количество выделяющейся крови невелико, но при плохой фильтрации, объем оттекающей крови становится значительным, что дает мнимое увеличение КЛО.

Систематические погрешности при тонографии связаны, как уже говорилось, и с изменением кровенаполнения увеального тракта глаза в начале и в конце исследования.

Электронным тонографом рекомендуетcя проводить тонографию по следующей методике: больной ложится лицом вверх и фиксирует взор на черном кружке на потолке. После эпибульбарной анестезии веки разводят пластмассовым кольцом, наружный диаметр которого не должен превышать 20 мм. Для того, чтобы избежать эрозии роговицы, в конъюнктивальную полость вводят 2–3 капли физраствора, после чего датчик тонографа удерживают 10–20 секунд непосредственно у роговицы. Затем медленно опускают на глаз. Запись тонограммы производится в течение 5 секунд с последующим 30-секундным перерывом, во время которого датчик удерживается в непосредственной близости от глаза. После этого выполняется обычная тонография в течение 4-х минут. Далее, трижды чередуются 5-секундные перерывы с 5-секундной записью тонограммы.

Существенное влияние на характер тонограммы оказывает 30-секундный интервал между первым 5 секундным измерением и последующей записью. У большинства исследуемых при этом отмечается снижение офтальмотонуса, хотя в течение 30 секунд глаз не подвергался компрессии. Этот эффект объясняется общим мышечным расслаблением пациента и, в частности, расслаблением наружных мышц глаза. Если при тонографии этот фактор не принимать во внимание, то это приводит к завышению величины КЛО в здоровых глазах на 10 %, а в глазах с глаукомой на 20 % и больше. При повторной постановке датчика, после 4-х минутной записи, в большинстве случаев, наблюдается повышение офтальмотонуса, которое можно объяснить только восстановлением кровенаполнения внутриглазных сосудов.

Повышение офтальмотонуса в период трехкратной 5 секундной компрессии составляет 1,5–2,5 мм рт. ст. Определение КЛО без учета этого фактора может дать искажение до 0,05 мм3. Таким образом, при расчете тонограммы первоначальная 5-секундная запись не учитывается. Выравнивание кривой следует производить, соединяя середину волны третьего порядка в начале непрерывной 4-минутной записи с одной из 3-х 5-секундных записей в конце исследования, которая соответствует середине волны 3-го порядка.

Также следует поступать и при тонографии тонометром Маклакова: вначале 15 г груз не окрашенной стороной площадки медленно подносится к глазу и на 5 секунд устанавливается на глаз. Затем осторожно поднимается над глазом и держится над ним в течение 30 с, т. е. делается 30-секундный перерыв. После этого производится измерение ВГД окрашенной стороной тонометра. Берется другой 15 г. тонометр с одной окрашенной стороной и делается компрессия в течение 3-4 минут (но можно сделать компрессию и неокрашенной стороной первого тонометра). После снятия груза делается перерыв 5 секунд и измеряется ВГД второй стороной тонометра. Берется другой тонометр в 15 г с двумя окрашенными сторонами и с перерывом в 5 секунд еще дважды делать измерение ВГД. Затем из этих 3-х измерений находят среднюю арифметическую, которая и принимается за офтальмотонус конца компрессии, с ней и ведут дальнейшие расчеты (рисунок 18).

Рисунок 18 — Тонография тонометром Маклакова

Последней разработкой в семействе тонометров является пневмотонометр модели 30 Classic фирмы Reichert Ophthalmics. Удобный в использовании прибор обеспечивает быстрое и точное выполнение тонометрии и тонографии. Для выполнения исследования используется пневматический насос и силиконовая контактная насадка диаметром 5,0 мм. Пневмотонометр-тонограф снимает показания гидродинамики глаза в режиме реального времени. Прибор регистрирует 40 показаний в секунду. Измерение ВГД производится в диапазоне 5–80 мм рт. ст. в положении пациента сидя и лежа. Интегрированная карта записи позволяет выводить на печать результаты проведенных исследований (рисунок 19).

Рисунок 19 — Пневмотонометр-тонограф Classic 30

12. ЗНАЧЕНИЯ ТОНОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

В НОРМЕ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА

· Ро — истинное ВГД в здоровых глазах в среднем составляет 15–17 мм рт. ст. Офтальмотонус выше 20 мм рт. ст. заставляет заподозрить глаукому, а выше 24 мм рт. ст. — является патологическим.

· КЛО (С) — в здоровых глазах варьируется от 0,11 до 0,6 мм3/мин при пользовании тонометром Маклакова. Асимметрия КЛО в здоровых глазах одного человека не может превышать 0,14 мм3/мин. Глаукомный синдром почти всегда характеризуется снижением КЛО и значительно реже обуславливается повышением скорости образования водянистой влаги. Открытоугольная глаукома характеризуется постепенным нарастанием сопротивления оттоку внутриглазной жидкости. Величина КЛО в начальной стадии заболевания, как правило, находится в пределах от 0,12 до 0,2, т. е. еще в пределах нижней границы нормы. Но эти нижние пределы нормы должны уже вызывать тревогу и пристальное наблюдение, т. к. они в 2-3 раза ниже средней нормы равной 0,3 мм3/мин. Значение КЛО от 0,1 до 0,18 довольно типично для глаз с неустойчивой компенсацией. Однако значения КЛО от 0,14 до 0,28 при соответствующих дополнительных данных могут считаться подозрительными на глаукому. Если величина КЛО меньше 0,1, то наступает стойкое повышение ВГД.

· МОЖ (F) — скорость образования внутриглазной жидкости. В здоровых глазах МОЖ находится в пределах 1,5–4,5 мм3 в минуту. Средняя величина МОЖ — 2,0 мм3/мин. Если менее 1,0 мм3/мин — это гипосекреция. Если более 4,5 мм3/мин — гиперсекреция. Точность МОЖ страдает из-за того, что мы для всех людей считаем давление в эписклеральных венах 10 мм рт. ст. А ведь оно у каждого человека свое и «разброс» здесь довольно большой — от 6 до 15 мм рт. ст. Поэтому МОЖ — наименее достоверный показатель тонографии. Считается, что асимметрия F не должна превышать 0,8 мм3 в минуту у одного человека. Если отмечается большая асимметрия F, то следует думать о глаукоме.

· Беккер (В. Becker) в 1957 г. предложил для характеристики гидродинамики глаза вычислять отношение Ро к С. Это отношение Ро/С было в дальнейшем названо «коэффициентом Беккера» (КБ). По данным Беккера и других авторов, величина этого коэффициента не должна превышать 100. При глаукоме Ро имеет тенденцию увеличиваться, а С — уменьшаться. Следовательно, отношение Ро/С будет изменяться быстрее, чем числитель и знаменатель в отдельности. Большая величина отношения указывает на значительное напряжение механизмов регуляции ВГД, что особенно характерно для ранних стадий глаукомы.

Установлено, что с возрастом Ро имеет тенденцию к увеличению, а КЛО — к уменьшению. МОЖ с возрастом не изменяется. А раз так, раз в норме с возрастом изменяются Ро и КЛО, а, следовательно, и КБ, то эти показатели не могут быть одинаковыми для разных возрастных групп.

установил, что для каждой возрастной группы характерны свои критические границы показателей нормы. Им разработана таблица критических (крайних, предельных) границ гидродинамических показателей для отдельных возрастных групп (таблица 3).

Таблица 3 — Возрастные границы гидродинамических показателей (по О. П. Панкову)

Возрастная группа | Показатели тонографии | ||

Ро | С | КБ (Ро/С) | |

20–29 лет | 18,3 | 0,18 | 90 |

30–39 лет | 18,1 | 0,16 | 100 |

40–49 лет | 19,2 | 0,14 | 105 |

50–59 лет | 19,7 | 0,13 | 110 |

60 и старше | 20,8 | 0,13 | 135 |

Отклонение от данных, указанных в таблице (поскольку они крайние), свидетельствует о нарушении гидродинамического равновесия и заставляет взять такого пациента на более детальное обследование и диспансерное наблюдение.

13. ПРОБЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ГЛАУКОМЫ

При латентно протекающей глаукоме, даже проведя все вышеуказанные методики, мы не всегда можем с уверенностью подтвердить или опровергнуть диагноз глаукомы. В таких случаях приходится использовать нагрузочные и разгрузочные пробы, когда один или несколько показателей проверяются в изменившихся условиях. Существует несколько десятков проб, но не все они выполнимы в условиях поликлиники, отдельные требуют сложного оборудования, другие могут повлечь тяжелые осложнения, поэтому мы предлагаем пробы, которые могут быть выполнены с использованием оборудования, имеющегося в каждом офтальмологическом кабинете, и являются наиболее информативными.

Для повышения чувствительности проб предлагается при проведении каждой пробы оценивать несколько показателей — тонометрию, периметрию, кампиметрию и тонографию. Из нагрузочных проб можно выполнить водно-питьевую и темновую.

Водно-питьевая проба. Впервые предложена М. Шмидтом (М.Schmidt, 1928 г.), с тех пор претерпела ряд изменений. Рекомендуется при проведении пробы измерить у пациента ВГД, провести тонографию и кампиметрию, затем дать ему 1–1,5 л воды, после чего повторно через 45 мин определить все показатели. Проба считается положительной, если разница в показателях ВГД 5 мм рт. ст. и выше, площадь слепого пятна увеличивается на 1/3 (на 5º и более), а при тонографии — изменение С и коэффициента Беккера (Ро/C) на 30 %.

Водно-темновая проба. Темновая проба предложена как кампиметрическая Э. Зейделем (Erich Seidel, 1927 г.). Предлагается при этой пробе также определять офтальмотонус, оценивать тонографические и кампиметрические показатели. После проведения исследований пациент помещается на 1 час в затемненную комнату, после чего все показатели определяются повторно. Оценивается так же, как и предыдущая проба. Для того чтобы повысить чувствительность, можно сочетать 2 пробы вместе. Дать пациенту стакан воды и поместить его на 1 час в темную комнату. В остальном все выполняется, как описано выше.

Разгрузочные пробы могут дать нам достоверную информацию в тех случаях, когда исходные показатели превышают средне-статистический уровень. Поэтому эти пробы используются преимущественно у больных глаукомой в ранних стадиях или при глаукоме, когда имеет место нормальный уровень офтальмотонуса и отмечается прогрессирование экскавации и сужение поля зрения. В этих случаях целесообразно использовать разгрузочную пробу с ингибитором карбоангидразы диакарбом с целью определения толерантности диска к имеющемуся офтальмотонусу.

Это проба , (1976 г.). У больного измеряется ВГД и слепое пятно. В современной интерпретации дополнительно проводится оптическая когерентная или сканирующая лазерная томография диска зрительного нерва с определением глубины, площади и объема экскавации и нейроретинального пояска и сканирование толщины слоя нервных волокон сетчатки перипапиллярной области. Проба занимает 3 часа. Толерантным считается то давление, которое соответствует наименьшему слепому пятну. Проба является трудоемкой и проводится в отдельных случаях. Особенно она помогает именно в тех случаях, когда у наблюдаемого с глаукомой пациента при нормальном офтальмотонусе мы видим развитие и прогрессирование экскавации и падение зрительных функций.

Определение толерантности (целевого давления) с использованием разгрузочной пробы является весьма полезным и для врача в плане выработки лечения, и для пациента. Используя все вышеуказанные методики при обследовании пациента, мы можем выявить ряд признаков, на основании которых возникает подозрение на глаукому.

14. ПОКАЗАНИЯ К ИЗМЕРЕНИЮ

ГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ

К сожалению, даже в наше высокотехнологичное время многие люди не проходят процедуру измерения глазного давления. И это, естественно, приводит к тому, что более половины больных с глаукомой обращаются к врачу на запущенных стадиях болезни, когда возможности медицинской помощи уже ограничены. Очень важно при малейшем дискомфорте или неприятных ощущениях внутри и вокруг глаза пройти консультацию квалифицированного врача, который, руководствуясь своими знаниями и результатами обследования, проведет измерение внутриглазного давления.

Симптомами повышения глазного давления могут быть тяжесть в глазах, их быстрая утомляемость и головные боли. Часто эти симптомы пациентами игнорируются, списываются на обычную усталость. Если неприятные ощущения беспокоят постоянно, то не стоит откладывать визит к врачу-офтальмологу, необходимо пройти обследование — проверить состояние поля зрения (светочувствительность сетчатки), анатомию зрительного нерва и слоя нервных волокон сетчатки и измерить давление.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бирич, Т. А. Офтальмология: учеб. пособие / , , А. Ю. Чекина; под ред. . — Минск: Выш. шк., 2007. — 554 с.

2. Бирич, Т. А. Первичная открытоугольная глаукома (современный взгляд на этиопатогенез, клинику и лечение) / . — Минск: Аверсэв, 2007. — 360 с.

3. Вит, В. В. Строение зрительной системы человека / . — Одесса: Астропринт, 2003. — 664 с.

4. Волков, В. В. Глаукома открытоугольная / . — М.: Медицинское информационное агенство, 2008. — 352 с.

5. Волков, В. В. Глаукома при псевдонормальном давлении: руководство для врачей / . — М.: Медицина, 2001. — 352 с.

6. Курышева, Н. И. Глаукомная оптическая нейропатия / . — М.: МЕДпресс-информ, 2006. — 136 с.

7. Руководство по диагностике и лечению глаукомы в Республике Беларусь / под ред. , , . — Минск: В. И.З. А. ГРУПП, 2011. — 183 с.

8. Central corneal thickness and measured IOP response to topical ocular hypotensive medication in the Ocular Hypertension Treatment Study / J. D. Brandt [et al.] // Am. J. Ophthalmol. — 2004. — Vol. 138, № 5. — P. 717–722.

9. Changes in central corneal thickness over time: the ocular hypertension treatment study / J. D. Brandt [et al.] // Ophthalmology. — 2008. – Vol. 115, № 9. — P. 1550–1556.

10. Coleman, A. L. Risk factors for glaucoma onset and progression / A. L. Coleman, S. Miglior // Surv. Ophthalmol. — 2008. — Vol. 53. — P. 3–10.

11. Corneal biomechanical properties in primary open-angle glaucoma and normal tension glaucoma / G. S. Ang [et al.] // Glaucoma. — 2008. — Vol. 17, № 4. — P. 259–262.

12. Goldmann, H. Uber Applanationstonometrie / H. Goldmann, T. Schmidt // Ophthalmologica. — 1975. — Vol. 134. — P. 221–242.

13. Normal versus high tension glaucoma a comparison of functional and structural defects / O. Thonginnetra [et al.] // J. Glaucoma. — 2009. — Vol. 18. — P. 1458–1463.

14. Shields, M. B. Normal-tension glaucoma: is it different from primary open-angle glaucoma? / M. B. Shields // Current Opin. in Ophthalmol. — 2008. — Vol. 19. — P. 85–88.

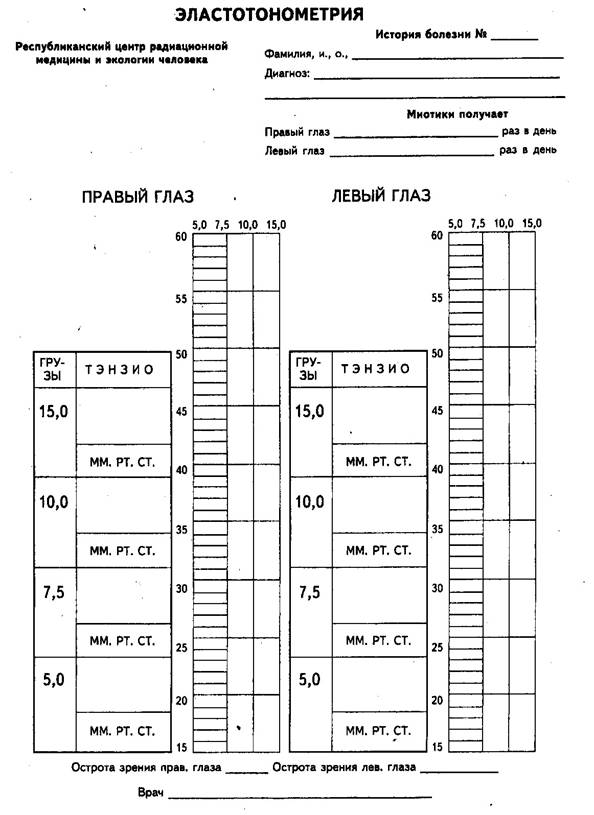

ПРИЛОЖЕНИЕ

БЛАНК ЭЛАСТОТОНОМЕТРИИ

Учебное издание

Рожко Юлия Ивановна

ГЛАЗНОЕ ДАВЛЕНИЕ:

ТОНОМЕТРИЧЕСКИЕ

И ТОНОГРАФИЧЕСКИЕ

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Учебно-методическое пособие по офтальмологии

для студентов 4–6 курсов всех факультетов,

клинических ординаторов и аспирантов медицинских вузов

Редактор

Компьютерная верстка

Подписано в печать 06.05.2013.

Формат 60´841/16. Бумага офсетная 80 г/м2. Гарнитура «Таймс».

Усл. печ. л. 2,09. Уч.-изд. л. 2,29. Тираж 50 экз. Заказ № 000.

Издатель и полиграфическое исполнение

Учреждение образования

«Гомельский государственный медицинский университет»

ЛИ № 000/0549419 от 01.01.2001.

Ул. Ланге, 5, Гомель.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 |