МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ И РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЙ[1]

Общие сведения

Давление относится к числу распространенных измеряемых физических величин. Контроль за протеканием большинства технологических процессов в тепловой и атомной энергетике, металлургии, химии связан с измерением давления или разности давлений газовых и жидких сред.

Давление является широким понятием, характеризующим нормально распределенную силу, действующую со стороны одного тела на единицу поверхности другого. Если действующая среда — жидкость или газ, то давление, характеризуя внутреннюю энергию среды, является одним из основных параметров состояния. Единицей измерения давления в системе СИ является паскаль (Па), который равен давлению, создаваемому силой в один ньютон, действующей на площадь в один квадратный метр (Н/м2).

Последовательность и точность передачи единицы измерения давления от эталонов к рабочим средствам с указанием способов поверки и сравнения показаний определяются общегосударственными поверочными схемами (ГОСТ 8.017-79, 8.094-73, 8.107-74, 8.187-76, 8.223-76). При измерениях различают абсолютное, избыточное и вакуумметрическое давления. Под абсолютным давлением ра понимают полное давление, которое равно сумме атмосферного давления pam и избыточного р: .

Понятие вакуумметрического давления вводится при измерении давления ниже атмосферного: ![]()

Средства измерения, предназначенные для измерения давления и разности давлений, называются манометрами, Последние подразделяются на барометры, манометры, избыточного давления, вакуумметры и манометры абсолютного давления в зависимости от измеряемого ими соответственно атмосферного, избыточного, вакуумметрического и абсолютного давлений. Манометры, предназначенные для измерения давления или разрежения в диапазоне до 40 кПа (0,4кгс/см2), называются напоромерами и тягомерами. Тягонапоромеры имеют двустороннюю шкалу с пределами измерения до±20кПа (±0,2кгс/см2). Дифференциальные манометры применяются для измерения разности давлений.

В зависимости от принципа, используемого для преобразования силового воздействия давления на чувствительный элемент в показания или пропорциональные изменения другой физической величины, средства измерения давления разделяются на жидкостные, деформационные, грузопоршневые, электрические, ионизационные и тепловые.

Таблица 11.2. Пределы измерения приборов давления

Прибор | Единица измерения | Предел измерениязмерения | |

нижний | верхний | ||

Манометры | МПа | 0 | (0,6; 1; 1,6: 2,5; 4)- n=-1; 0; 1; 2; 3 |

Вакуумметры Мановакуумметры | МПа МПа | —0,06; -0,1 —0,1 | 0 0,06; 0,15; 0,3; 0,5; 0,9; 1,5; 2,4 |

Манометры абсолютного давления Напоромеры, дифманометры-напорометры | кПа МПа кПа | 0 0 0 | 6; 10; 16; 25; 40 (2,5; 4; 6; 10; 16; 15) * n = —2; —1 (1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40) - п= — 1;0 |

Тягомеры, дифманометры-тягомеры Тягонапоромеры, дифманонетры-тягонапоромеры | кПа кПа | -(1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40)• п= 1;0 -(0,8; 1,25; 2; 3; 5; 8; 12,5; 20)• п= — 1;0 | 0 (0,8; 1,25; 2; 3; 5; 8; 12,5; 20) - n = —1; 0 |

Дифманометры-расходомеры | кПа МПа | 0 0 | (1; 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25) (0,4; 0,63; 1; 1,6; 2,5; 4; 6,3). |

Жидкостные манометры и дифманометры[2]

В жидкостных манометрах измеряемое давление или разность давлений уравновешивается давлением столба жидкости. В приборах используется принцип сообщающихся сосудов, в которых уровни рабочей жидкости совпадают при равенстве давлений над ни ми, а при неравенстве занимают такое положение, когда избыточное давление в одном из сосудов уравновешивается гидростатическим давлением избыточного столба жидкости в другом. Большинство жидкостных манометров имеют видимый уровень рабочей жидкости, по которому производится непосредственное снятие показаний. Эти приборы используются в лабораторной практике и при проведении промышленных испытаний. К ним относятся двухтрубные и однотрубные жидкостные манометры, барометры, компрессионные манометры, микроманометры. Существует группа жидкостных дифманометров. В них уровень рабочей жидкости непосредственно не наблюдается. Изменение последнего вызывает перемещения поплавка или изменение характеристик другого устройства, обеспечивающих либо непосредственное показание измеряемой величины, с помощью отсчетного устройства, либо преобразование и передачу ее значения на расстояние. Рассмотрим разновидности таких жидкостных манометров.

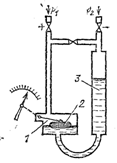

Поплавковые дифманометры. Принцип уравновешивания измеряемого давления силой тяжести столба рабочей жидкости используется в жидкостных поплавковых дифманометрах, которые являются разновидностью однотрубных манометров, но в отличие от рассмотренных выше приборов этого типа не имеют видимого уровня рабочей жидкости. Схема поплавкового дифманометра представлена на рис.34. В широком сосуде 1, куда подается большее из измеряемых давлений, плавает поплавок 2. Его перемещение, определяемое измеряемой разностью давлений, передается показывающей стрелке или записывающему устройству. Перемещение поплавка ![]() связано с измеряемой разностью давлений следующим соотношением:

связано с измеряемой разностью давлений следующим соотношением:![]()

|

где

Рис.34. Схема поплавкового дифманометра

Ход поплавка ![]() зависит от соотношения площадей сосудов. Узкий сосуд 3 является сменным. Поскольку

зависит от соотношения площадей сосудов. Узкий сосуд 3 является сменным. Поскольку![]() за счет изменения сечения сменного сосуда можно получить один и тот же ход поплавка при различных пределах измерения дифманометра.

за счет изменения сечения сменного сосуда можно получить один и тот же ход поплавка при различных пределах измерения дифманометра.

Отечественной промышленностью выпускаются показывающие и самопишущие поплавковые дифманометры типа ДП, которые входят в ряд механических крупногабаритных приборов. Производятся семь типоразмеров сменных сосудов, обеспечивающих в соответствии со стандартным рядом (табл. 11) измерение разности давлений от 6,3 кПа (630 кгс/м2) до 0,1 МПа (1 кгс/см2) при статическом давлении до 25 МПа. Предельные погрешности приборов не превышают ±2 % диапазона измерения. Показывающие поплавковые дифманометры могут иметь дополнительные устройства для сигнализации отклонений (ДП-778) и получения унифицированного пневматического сигнала (ДП-787). Дифманометры показывающие и самопишущие, предназначенные для измерения расхода, могут иметь встроенный интегратор для получения показаний суммарного расхода (ДП-781Р, ДП-712Р). Основным недостатком показывающих и самопишущих поплавковых дифманометров является наличие вывода механического перемещения из внутренней полости прибора, часто находящейся под высоким статическим давлением.

Достоинствами рассмотренных выше жидкостных манометров и дифманометров являются их простота и надежность при высокой точности измерений. При работе с жидкостными приборами необходимо исключать возможность перегрузок и резких изменений давления, так как в этом случае может происходить выплескивание рабочей жидкости в линию или атмосферу.

Деформационные манометры и дифманометры[3]

В деформационных манометрах используется зависимость деформации чувствительного элемента или развиваемой им силы от измеряемого давления. Пропорциональная последнему деформация или сила преобразуется в показания или соответствующие изменения выходного сигнала. Большинство деформационных манометров и дифманометров содержат упругие чувствительные элементы, осуществляющие преобразование давления в пропорциональное перемещение рабочей точки.

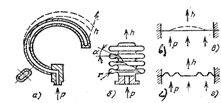

Наиболее распространенные упругие чувствительные элементы представлены на рис.35, к их числу относятся трубчатые пружины (рис.35, а), сильфоны (рис.35, 6), плоские и гофрированные мембраны (рис.35, в, г). Несовершенство упругих свойств материалов чувствительных элементов обусловливает наличие гистерезиса статической характеристики и упругое последействие. Последнее проявляется в запаздывании перемещения рабочей точки по отношению к приложенному давлению и медленном возвращении ее в начальное положение после снятия давления.

|

Форма и крутизна статической характеристики зависят от конструкции чувствительного элемента, материала, температуры. Рабочий диапазон выбирается в области упругих деформаций с обеспечением запаса на случай перегрузки чувствительного элемента давлением.

Рис.35. Упругие чувствительные элементы

Полые одновитковые трубчатые пружины (рис.35, а), имеют эллиптическое или плоскоовальное сечение. Один конец пружины, в который поступает измеряемое давление, закреплен неподвижно в держателе, второй (закрытый) может перемещаться. Под действием разности измеряемого внутреннего давления и внешнего атмосферного трубчатая пружина деформируется: малая ось сечения трубки увеличивается, большая уменьшается, при этом пружина раскручивается и ее свободный конец совершает перемещение в 1—3 мм. Для давлений до 5 МПа трубчатые пружины изготовляют из латуни, бронзы, а для более высоких давлений — из легированных сталей и сплавов никеля.

Сильфонные и мембранные чувствительные элементы имеют более широкие возможности для увеличения эффективной площади с целью получения требуемого перестановочного усилия, что позволяет использовать их для измерения малых избыточных давлений и разрежения. Сильфон (рис 35, 6) представляет собой тонкостенную трубку с поперечными кольцевыми гофрами на боковой стенке.

Наиболее разнообразными по конструкции являются мембранные чувствительные элементы. Представленная на рис.35, а, плоская или пластинчатая мембрана представляет собой гибкую тонкую пластину, закрепленную по окружности. Под действием разности давлений, действующих с обеих сторон на мембрану, ее центр перемещается. Плоская мембрана имеет нелинейную упругую характеристику и малые перемещения рабочей точки, в связи с чем ее в основном применяют для преобразования давления в силу (пьезоэлектрические преобразователи) или поверхностные деформации (тензопре-образователи).

Для улучшения статической характеристики используют гофрированные мембраны и мембранные коробки (рис.35, г, д). Широко используются мембранные коробки, которые представляют собой сваренные или спаянные по внешней кромке мембраны. Жесткость коробки вдвое ниже жесткости каждой из мембран. В дифманометрах, чувствительных элементах регуляторов прямого действия используются мембранные блоки, включающие две коробки и более.

В напоромерах и тягомерах применяются вялые мембраны (рис.35,е), изготовленные из бензомаслостойкой прорезиненной ткани. В центре мембраны крепятся металлические пластины, в одну из которых упирается винтовая пружина, выполняющая функции упругого элемента.

Трубчато-пружинные манометры. Большинство показывающих, самопишущих, сигнализирующих манометров и преобразователей давления с трубчатой пружиной являются устройствами прямого преобразования, в которых давление последовательно преобразуется в перемещение чувствительного элемента и связанного с ним механически показывающего, регистрирующего, контактного устройства, элемента пневматического или электрического преобразователя.

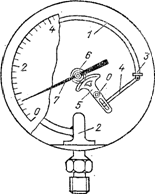

Схема показывающего трубчато-пружинного манометра представлена на рис.36. Одновитковая трубчатая пружина 1 с одного конца приварена к держателю 2, прикрепленному к корпусу манометра. Нижняя часть держателя заканчивается шестигранной головкой и штуцером, с помощью которого к манометру подсоединяется трубка, подводящая давление. Свободный конец пружины 1 припаян к пробке 3, которая шарнирно соединяется с поводком 4. При перемещении свободного конца пружины поводок поворачивает зубчатый сектор 5 относительно оси О, вызывая поворот шестерни (трибки) 6 и сидящей на одной оси с ней показывающей стрелки 7. Пружина, не показанная на рисунке, обеспечивает поджатие зубцов трибки к зубцам сектора, устраняя люфт. Статическая характеристика манометра может подстраиваться путем изменения точки закрепления поводка 4 в прорези сектора 5.

|

Трубчато-пружинные показывающие манометры выпускаются с верхним пределом измерения от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 103 МПа (104 кгс/см2) в соответствии со стандартным рядом. Пружинные вакуумметры имеют диапазон измерения 0,1—0 МПа, а мано-вакуумметры при нижнем пределе измерения 0,1 МПа имеют верхний предел измерения по избыточному давлению от 0,1 до 2,4 МПа. Образцовые показывающие пружинные манометры имеют класс точности 0,15; 0,25 и 0,4; рабочие 1,5; 2,5; 4, рабочие повышенной точности 0,6 и 1.

Рис.36. Трубчато-пружинный показывающий манометр

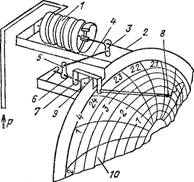

Промышленностью выпускаются механические показывающие и самопишущие манометры с одновитковой (типа МТ) и многовитковой (типа МТМ) трубчатой пружиной. Принципиальная схема последнего приведена на рис.37. Под действием измеряемого давления свободный правый конец трубчатой многовитковой пружины 1 перемещается, вызывая поворот оси 2 и сидящего на ней рычага 3. Последний соединен с тягой 4, которая с помощью рычага 5 поворачивает ось 6, на которую насажен П-образный рычаг 7, заканчивающийся пером 8. В показывающих приборах на ось 6 насажен рычаг 9, тягой соединенный с сектором, перемещающим трибку показывающей стрелки. Дисковая диаграмма 10 совершает один оборот за 12 или 24 ч, ее вращение осуществляется электрическим двигателем или часовым механизмом. Класс точности показывающих и самопишущих манометров 1; 1,5, они относятся к числу крупногабаритных приборов, размеры которых определяются диаметром дисковой диаграммы.

Рис.37. Самопишущий манометр типа МТС

Грузопоршневые манометры[4]

В грузопоршневых манометрах измеряемое давление уравновешивается силой тяжести неуплотненного поршня с грузами. Манометры используются в качестве образцовых средств воспроизведения единицы давления в диапазоне от 10-1 до 1013 Па, а также для точных измерений давления в лабораторной практике.

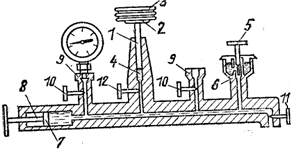

Схема поршневого манометра, имеющего диапазон измерения 6 МПа (МП-60), представлена на рис.38. Поршень 1 с тарелкой 2 для грузов 3 перемещается внутри цилиндра 4. Поршневая пара подгоняется таким образом, чтобы зазор между поршнем 1 и цилиндром 4 не превышал 0,01 мм. При таком зазоре даже при высоких давлениях скорость опускания поршня из-за утечки рабочей жидкости не превышает 1 мм/мин. Для обеспечения равномерного зазора между цилиндром и поршнем последний в момент измерения вращают по часовой стрелке. В манометрах с диапазоном измерения 0,6 МПа и выше вращение поршня осуществляется вручную. В манометрах с диапазоном измерения 0,06 и

Рис.38. Схема грузопоршневого манометра МП-60

0,25 МПа вращение поршня производится электрическим двигателем. Внутренняя полость поршневого манометра тщательно заполняется рабочей жидкостью (керосином, касторовым или трансформаторным маслом). Заливка жидкости производится при открытом вентиле 5 через отверстие в дне резервуара 6; поршнем 7 винтового пресса 8 жидкость засасывается внутрь манометра. С помощью пресса 8 в процессе измерения обеспечивается подъем поршня 1 с грузами до высоты, заданной указателем. К стоякам 9 с запорными вентилями 10 подключаются поверяемые манометры. Вентиль11 служит для слива жидкости из поршневого манометра.

Для получения заданного давления на тарелку 2 с учетом ее массы с поршнем накладываются грузы, создающие определенную силу тяжести. При суммарной массе поршня с грузами М создаваемое давление р = Mg/S, где S — эффективная площадь поршня /, равная сумме площади торца поршня и половины площади зазора; g — ускорение свободного падения.

Площадь поршня в рассмотренной конструкции манометров составляет 0,5 и 1 см2, что обеспечивает отсутствие прогиба поршня под тяжестью грузов. Класс точности манометров 0,02; 0,05. Давление во внутренней полости грузопоршневых манометров может создаваться винтовым прессом 8 без использования грузопоршневой колонки. В этом случае вентилем 12 колонка отключается, а создаваемое давление измеряется образцовым манометром, подключенным к одному из стояков 9.

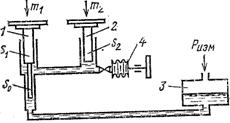

Схема дифференциального разгруженного поршня, используемого в манометрах МВП-2,5, представлена на рис.39. При атмосферном давлении, подаваемом в сосуд 3, поршни 1,2 взаимно уравновешены и с помощью масляного сильфонного пресса 4 установлены в начальном фиксированном положении.

|

При подаче в сосуд 3 избыточного давления поршень / поднимается, а поршень 2 опускается. Для восстановления начального положения на поршень / накладываются грузы массой и измеряемое давление рассчитывается как

Рис.39. Схема поршневой системы мановакууметра МВП-2,5

Электрические и прочие манометры[5]

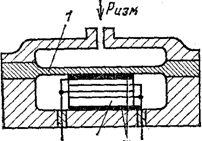

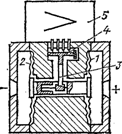

Пьезоэлектрические манометры. Принцип действия манометров этого типа основан на пьезоэлектрическом эффекте, сущность которого состоит в возникновении электрических зарядов на поверхности сжатой кварцевой пластины, которая вырезается перпендикулярно электрической оси кристаллов кварца. Схема пьезоэлектрического манометра представлена на рис.40. Измеряемое давление с помощью мембраны 1 преобразуется в усилие, сжимающее кварцевые пластины 2. Электрический заряд, возникающий на металлизированных плоскостях 3 под действием усилия F со стороны мембраны 1, определяется выражением Q = kF = kSp,где р—давление, действующее на металлическую мембрану 1 с эффективной площадью S; k — пьезоэлектрическая постоянная, Кл/Н.

Напряжение на входе усилителя, подключенного к выходу пьезопреоб-разователя, определяется общей емкостью измерительной цепи С: и = Q/C.

|

Кварц в отличие от других сегнето-электриков, обладающих пьезоэффектом, является механически прочным и имеет высокую жесткость, что исключает влияние упругой характеристики мембраны 1 на коэффициент передачи пьезоэлектрического преобразователя. Частота собственных колебаний преобразователя достигает десятков килогерц, вследствие чего они широко применяются при испытаниях двигателей и на других технологических объектах, характеризуемых высокочастотными изменениями давления.

2 3

Рис.40. Схема пьезоэлектрического манометра

Верхний предел измерения давления у этих приборов достигает 100 МПа (1000 кгс/см2).

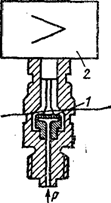

Манометры с тензопреобразователями. Манометры с тензорезистивными преобразователями по быстродействию приближаются к пьезоэлектрическим манометрам. Первые представляют собой мембраны, на которых размещены проволочные, фольговые или полупроводниковые резисторы, сопротивление которых меняется при деформации мембраны под действием давления. Схема преобразователя прибора давления «Сапфир-22» типа ДИ, предназначенного для измерения избыточных давлений с верхним пределом измерения 0,4 МПа и выше, представлена на рис.41. Чувствительным элементом манометра является двухслойная мембрана 1. Измеряемое давление действует на металлическую мембрану, к которой сверху припаяна сапфировая мембрана с тензорезисторами. Элементы измерительной схемы и усилитель находятся в блоке 2.

Преобразователи «Сапфир-22» имеют на выходе токовый сигнал 0—5 мА (0—20, 4—20 мА) при сопротивлении нагрузки до 2,5 кОм (1 кОм), предельная погрешность приборов 0,25;0,5 %, напряжение питания преобразователей 36 В. Приборы выпускают в нескольких модификациях, предназначенных для измерения избыточного давления (ДИ), вакуума (ДВ), избыточного давления и вакуума (ДИВ), абсолютного давления (ДА), разности давлений (ДД), гидростатического давления (ДГ).

Рис.40. Схема измерительного преобразователя давления ДИ

Рис. 41. Схема измерительного преобразователя разности давлений ДД

В преобразователях с диапазоном измерения менее 0,4 МПа (рис.41) используются в качестве чувствительных элементов блоки из двух мембран /, 2, жестко соединенных между собой и находящихся под воздействием атмосферного и измеряемого давлений (разрежения), либо разности давлений. Жесткость мембранного блока определяется жесткостью мембранно-рычажного тензопреобразователя. Смещение центров мембран приводит к изгибу рычага 3 и сапфировой мембраны с тензорезисторами 4. Усилитель и элементы измерительной схемы находятся в блоке 5. При осуществлении тщательной температурной компенсации предельная погрешность приборов может быть снижена до 0,1 %.

Для измерения высоких давлений в диапазоне МПа используются манометры сопротивления манганиновые, в которых чувствительным элементом является катушка из манганиновой проволоки. Предельная погрешность манометров не превышает 1 %.

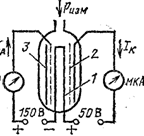

Ионизационные манометры. Для измерения давления в диапазоне 10Па (1мм рт. ст) используются ионизационные манометры. Схема прибора представлена на рис.42. Основным элементом манометра является стеклянная манометрическая лампа, содержащая катод /, который находится внутри анодной сетки 2, окруженной цилиндрическим ионным коллектором 3. Эжектируемые раскаленным катодом электроны ускоряются положительным напряжением, приложенным между анодом и катодом. При движении электроны ионизируют молекулы разреженного газа. Положительные ионы попадают на отрицательно заряженный коллектор 3. При постоянстве

|

анодного напряжения

Рис. 42. Схема ионизационного манометра

и электронной эмиссии величина коллекторного тока ![]() зависит от измеряемого давления. Нижний предел измерения ионизационных манометров ограничен фоновым током, вызванным мягким рентгеновским излучением анода и фотоэлектронной эмиссией коллектора. К группе магнитных электроразрядных манометров относятся вакуумметры ВМБ-2,3 с манометрическими преобразователями ММ-8, ММ-ЗМ4 и ВИМ с манометрическим преобразователем ММ-14М.

зависит от измеряемого давления. Нижний предел измерения ионизационных манометров ограничен фоновым током, вызванным мягким рентгеновским излучением анода и фотоэлектронной эмиссией коллектора. К группе магнитных электроразрядных манометров относятся вакуумметры ВМБ-2,3 с манометрическими преобразователями ММ-8, ММ-ЗМ4 и ВИМ с манометрическим преобразователем ММ-14М.

|

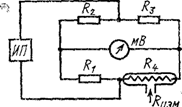

Тепловые манометры. Для измерения давления в диапазоне 1—104 Па(10-2—102 мм рт.

Рис.43. Схема теплового манометра

ст.) используются тепловые манометры, которые, как и ионизационные, включают в себя манометрический преобразователь и измерительный блок. Принципиальная измерительная схема теплового манометра приведена на рис.43. Она представляет собой неуравновешенный мост, на который напряжение подается от стабилизированного источника питания ИП. Три плеча моста содержат постоянные резисторы ![]() , а четвертое представляет собой нагретую до 200 °С вольфрамовую нить, находящуюся в камере, куда подается измеряемое давление. При указанных давлениях вследствие снижения числа молекул дл. ла их свободного пробега становится соизмеримой с расстояниями между теплопередающими поверхностями измерительных камер прибора, в связи с чем теплопроводность при давлениях 103 Па (10 мм рт. ст.) и ниже линейно уменьшается по мере снижения давления. Теплоотдача от вольфрамовой нити зависит как от числа молекул, участвующих в переносе теплоты, так и от температуры стенок камеры. Для снижения влияния на показания прибора колебаний температуры окружающей среды, определяющей температуру стенок камеры, прилежащее к

, а четвертое представляет собой нагретую до 200 °С вольфрамовую нить, находящуюся в камере, куда подается измеряемое давление. При указанных давлениях вследствие снижения числа молекул дл. ла их свободного пробега становится соизмеримой с расстояниями между теплопередающими поверхностями измерительных камер прибора, в связи с чем теплопроводность при давлениях 103 Па (10 мм рт. ст.) и ниже линейно уменьшается по мере снижения давления. Теплоотдача от вольфрамовой нити зависит как от числа молекул, участвующих в переносе теплоты, так и от температуры стенок камеры. Для снижения влияния на показания прибора колебаний температуры окружающей среды, определяющей температуру стенок камеры, прилежащее к ![]() плечо моста помещается в вакуумированную камеру, аналогичную измерительной. Нижний предел применения манометров ограничивается возрастанием по мере снижения теплопроводности роли лучистого теплообмена, который становится определяющим при давлениях ниже 10-1 Па (10-3 мм рт. ст.). Для измерения температуры нити могут использоваться термопары, в этом случае тепловые манометры называют термопарными. Схема манометрического преобразователя (лампы) вакуумметра типа ВТ-2 представлена на рис.44. Внутри стеклянного баллона 1, вакуумно плотно подсоединяемого верхней частью к объекту измерения давления, находится платиновый нагреватель 2, температура ко

плечо моста помещается в вакуумированную камеру, аналогичную измерительной. Нижний предел применения манометров ограничивается возрастанием по мере снижения теплопроводности роли лучистого теплообмена, который становится определяющим при давлениях ниже 10-1 Па (10-3 мм рт. ст.). Для измерения температуры нити могут использоваться термопары, в этом случае тепловые манометры называют термопарными. Схема манометрического преобразователя (лампы) вакуумметра типа ВТ-2 представлена на рис.44. Внутри стеклянного баллона 1, вакуумно плотно подсоединяемого верхней частью к объекту измерения давления, находится платиновый нагреватель 2, температура ко

|

торого измеряется хромель-копелевой термопарой 3.

Рис. 44. Термопарный манометрический преобразователь

[1] , , Чистяков измерения и приборы. – М.: Энергоатомиздат, 1984. Глава одиннадцатая.

[2] , , Чистяков измерения и приборы. – М.: Энергоатомиздат, 1984. Глава одиннадцатая. 11.2

[3] , , Чистяков измерения и приборы. – М.: Энергоатомиздат, 1984. Глава одиннадцатая. 11.3

[4] , , Чистяков измерения и приборы. – М.: Энергоатомиздат, 1984. Глава одиннадцатая. 11.4

[5] , , Чистяков измерения и приборы. – М.: Энергоатомиздат, 1984. Глава одиннадцатая. 11.5