Момент возникновения переднего фронта сигнала U4 изменяется с изменением уровня U′δ на операционном усилиПри этом изменяется продолжительность toп. Устройство позволяет устанавливать три значения времени опережения в диапазоне от 0,1 до 1,0 с. Элемент 11 формирует из переднего фронта сигнала U4 узкий импульс Us, поступающий на вход узла включения 12. Для предотвращения включения генератора в сеть при больших угловых скоростях скольжения и значительных углах δ сигнал на включение с выхода УВ блокируется при dUδ/dt>(dUδ/dt)max. Это условие обеспечивается 8 и 9 элементами.

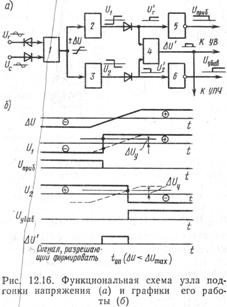

Узел подгонки напряжения (УПН) формирует сигнал, воздействующий на систему возбуждения генератора с целью подгонки его напряжения с заданной точностью к напряжению сети. Упрощенная функциональная схема и графики работы устройства показаны на рис. 12.16.

Выпрямленные с противоположной полярностью напряжения Ur и Uc поступают на вход сумматора 1. В результате сложения разнополярных выпрямленных напряжений на выходе сумматора формируется постоянное напряжение ΔU, пропорциональное разности Uг и Uc. При Ur>Uc напряжение ΔU имеет положительный знак, а при Ur<Uc—отрицательный. Напряжение ±ΔU подается на входы двух операционных усилителей. Один из них (2) включен как повторитель, а другой (3)—как компаратор. Операционные усилители переключаются в зависимости от значения и знака ΔU. При отрицательном ΔU напряжение U1 на выходе операционного усилителя 2 имеет отрицательный знак, а напряжение U2 на выходе операционного усилителя 3—положительный. В этом случае сигнал на входе элемента 5 отсутствует, а на входе элемента 6 имеется. Элементы 5 и 6 выполняют логическую операцию НЕ, поэтому сигнал Uприб появляется только на выходе элемента 5 и устройство действует на систему возбуждения генератора, увеличивая его напряжение и тем самым уменьшая ΔU. При достижении ΔU значения уставки ΔUУ операционный усилитель 2 переключается, снимает сигнал Uприб и остается в таком состоянии при дальнейшем уменьшении отрицательного значения ΔU и при любых положительных его значениях. В процессе подгонки напряжение Ur может превысить напряжение Uc. В этом случае ΔU становится положительным. При достижении им значения ΔUу компаратор 3 переключается, на его выходе появляется отрицательное напряжение, а на выходе элемента 6—сигнал Uубав. Устройство действует в сторону снижения напряжения генератора.

Наряду с подгонкой напряжения Ur к напряжению сети Uс УПН формирует сигнал ΔU', равный произведению сигналов U1′ и U2'. Продолжительность этого сигнала определяется временем, в течение которого ΔU≤ΔUу. При этом напряжения U1 и U2 на выходе операционных усилителей 2 и 3 имеют положительные знаки; им соответствуют напряжения U1′ и U2', поэтому сигналы Uприб и Uубав, отсутствуют, воздействия на систему возбуждения нет. Сигнал ΔU' поступает на вход узла включения (см рис. 12.14, 12.15), разрешая формирование tоп. Такой же сигнал разрешает работу узла подгонки частоты (рис. 12.17). Ширина зоны формирования этих сигналов определяется значением ΔUmax, устанавливаемым на элементе 1. В устройстве УТС3 значение ΔUmax регулируется в диапазоне (0,02...0,1) Uc.

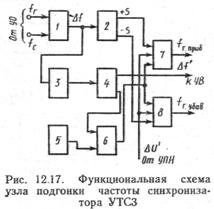

Узел подгонки частоты (УПЧ) формирует сигналы, воздействующие на регулятор числа оборотов турбины, и подгоняет частоту напряжения генератора с заданной точностью к частоте и фазе напряжения сети. Упрощенная функциональная схема УПЧ показана на рис. 12.17.

Узкие импульсы, следующие с частотой генератора ƒr и частотой сети ƒс от УО (рис. 12.17), поступают на, вход элемента 1, выделяющего разность частот Δƒ=(ƒс-ƒг). Этот сигнал подается на вход элемента 2. на одном из выходов которого формируется сигнал +S при положительном Δƒ(ƒс>ƒr), а на другом—сигнал -S при отрицательном Δƒ(ƒс>ƒr). Эти сигналы через логические элементы 7 и 8 воздействуют на регулятор числа оборотов турбины так, что при ƒс>ƒr на выходе элемента 7 появляется сигнал ƒприб, а при fc<fr элемент 8 формирует сигнал ƒубав. Длительность сигналов ƒnpи6 и ƒубав определяется генераторами импульсов 3 и 5, выполненных на операционных усилителях. На вход генератора 3 поступают сигналы с частотой скольжения Δƒ. Если Δƒ=0, то период следования собственных импульсов генератора 3 составляет 14 с. Генератор 3 совместно с реле частоты 4 формирует сигнал, поступающий на вход логического элемента 6. На другой его вход подаются импульсы от автономного генератора импульсов 5.

Работа логического элемента 6 организована так, что при |Δƒ|>ƒmax к элементам 7 и 8 проходят сигналы от автономного генератора 5. Длительность импульсов и пауз сигнала являются регулируемыми величинами и выбираются из условия снижения Δƒ до значения Δƒmax, где Δƒmax—заданная максимальная разность частот, при которой допускается включение генерагора в сеть, не более 0,2 Гц. При Δƒ≤Δƒmax работой логических элементов 7 и 8 управляют генератор 3 и реле частоты 4 импульсами с частотой Δƒ. При частоте, близкой к нулю, период скольжения становится чрезмерно большим и синхронизатор может отказать в действии или затянуть процесс синхронизации. Для предотвращения этого работа генератора 3 организована так, что при Δƒ≈0 импульсы управления следуют с собственной частотой генератора 3. Узел подгонки частоты выполнен так, что процесс подгонки частоты генератора начинается только после подгонки напряжения при поступлении сигнала ΔU' от УПЧ. Наряду с подгонкой частоты УПЧ формирует сигнал Δƒ', разрешающий работу узла включения.

Узел включения (УВ) (элемент 12 на рис. 12.15) является устройством, контролирующим выполнение условий ΔU<ΔUmax, Δƒ<Δƒmax, Uδ<Uδ оп mах(δ<δоп max), dUδ/dt<(dUδ/dt)max и наличие импульса U5 на включение выключателя от УО.

Узел блокировки (УБ) осуществляет дополнительную защиту от несинхронных включений при Δƒ>Δƒmax и Uδ>Uδ оп mах. Он формирует сигнал, блокирующий прохождение сигнала U5 на включение с выхода узла опережения.

§ 12.8. СИСТЕМЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ СИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ И НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ

АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ

Основным назначением устройств автоматического регулирования возбуждения (УАРВ) синхронных генераторов является повышение динамической устойчивости систем электроснабжения путем быстрого и значительного увеличения возбуждения генераторов в аварийных режимах. При этом также облегчается самозапуск электродвигателей и обеспечивается более четкая работа релейной защиты за счет уменьшения затухания тока к. з.

В нормальном режиме работы УАРВ поддерживает заданное напряжение на шинах электростанции или в иной точке электросистемы и обеспечивает наивыгоднейшее распределение реактивной мощности между параллельно работающими генераторами и электростанциями. Сущность АРВ состоит в том, что автоматический регулятор воспринимает изменения напряжения или других электрических величин (например, тока) и преобразует их в изменения тока возбуждения генератора. Устройства АРВ, реагирующие на знак и значение отклонения входных параметров, называются автоматическими регуляторами пропорционального действия в отличие от регуляторов сильного действия, реагирующих не только на знак и значение, но и на скорость изменения электрических величин. Обычно используются отклонение напряжения генератора ΔUг и скорость изменения напряжения dUг/dt, отклонение частоты Δƒ и скорость изменения частоты dƒ/dt, а также скорость изменения тока возбуждения генератора dIB/dt. В связи с этим регулятор сильного действия оказывается довольно сложным устройством.

Схема регулятора определяется системой возбуждения, основными элементами которой являются обмотка возбуждения и источник постоянного напряжения для ее питания—возбудитель. Обмотка возбуждения расположена на подвижной части синхронной машины — роторе — и вращается вместе с ним, поэтому подключение обмотки к возбудителю и выполнение самого возбудителя связаны с рядом трудностей. Трудности эти возрастают по мере увеличения мощности синхронной машины. В связи с этим существуют различные системы возбуждения, которые классифицируются по виду применяемого возбудителя. Основными из них являются электромашинная и тиристорная системы возбуждения. В электромашинную систему входят:

система возбуждения с генератором постоянного тока;

система возбуждения с генератором переменного тока повышенной частоты с неуправляемым полупроводниковым выпрямителем— диодно-электромашинная система [77, 102]; в ряде источников [57, 103] она называется системой высокочастотного возбуждения;

бесщеточная система возбуждения с генератором переменного тока повышенной частоты.

Электромашинные возбудители обычно располагают непосредственно на валу синхронного генератора. Иногда под электромашинной системой понимают только систему возбуждения с генератором постоянного тока. Краткие сведения о системах возбуждения даются ниже.

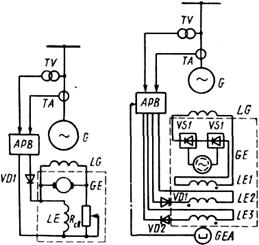

Электромашинная система возбуждения с генератором постоянного тока

(рис. 12.18). В качестве возбудителя используется генератор постоянного тока GE с обмоткой возбуждения LE, включенной через реостат Rcв параллельно обмотке якоря по схеме самовозбуждения. При изменении тока в обмотке LE изменяется напряжение возбудителя, а следовательно, изменяется и ток в обмотке возбуждения LG синхронного генератора G, которая подключается к возбудителю с помощью колец и щеток. Ток в обмотке LE можно изменять путем изменения сопротивления реостата Rcв и за счет дополнительного тока, посылаемого устройством АРВ. Возбудитель обычно наряду с основной обмоткой возбуждения LE имеет дополнительные обмотки. В таком случае выход УАРВ подключается к этим обмоткам. В электромашинной системе возбуждения наряду с возбудителем может быть подвозбудитель. При этом основная обмотка возбуждения LE возбудителя подключается к подвозбудителю. Системы возбуждения с генераторами постоянного тока применяются на синхронных генераторах мощностью до 100 МВт. Эти ограничения связаны с трудностями изготовления электромашинного возбудителя постоянного тока требуемой мощности, которая составляет 0,4—0,6% и более от мощности турбогенератора [103]. Для быстроходных машин (турбогенераторов) эти трудности обусловлены невозможностью выполнить возбудитель с надежно работающим коллектором.

Диодно-электромашннная система возбуждения (рис. 12.19). Она является типовой для турбогенераторов мощностью 200 и 300 МВт. Возбудителем СЕ в этой системе является индукторный генератор переменного тока повышенной частоты.

Рис. 12.18. Электро - машинная система Рис. 12.19. Диодно-электромашинная

возбуждения с генератором постоянного тока система возбуждения

Силовая обмотка и обмотки возбуждения LE1—LE3 машины расположены на статоре, а ротор выполнен в виде десятизубцового колеса (сердечника). При наличии тока в обмотках возбуждения и вращении ротора создается пульсирующее магнитное поле, индуцирующее в силовой, обмотке возбудителя ЭДС частотой 500 Гц. Обмотка подключена к силовым выпрямителям VS1 и VS2. Выпрямленное напряжение возбудителя через кольца и щетки ротора синхронного генератора подводится к его обмотке возбуждения LG, последовательно с которой соединена основная обмотка возбуждения LE1 возбудителя. Две другие его обмотки возбуждения получают питание от УАРВ, причем обмотка LE2 включена встречно, а обмотка LE3 — согласно с основной обмоткой LE1. В систему возбуждения входит подвозбудитель GEA в виде трехфазного генератора переменного тока с частотой 400 Гц. Магнитное поле возбуждения у подвозбудителя создают постоянные магниты, расположенные на роторе. Подвозбудитель служит источником питания УАРВ и создает начальное возбуждение возбудителя при пуске турбогенератора. Возбудитель и подвозбудитель связаны с валом генератора. Достоинством рассмотренной системы возбужденияявляется надежность схемы в связи с отсутствием коллектора у возбуждения.

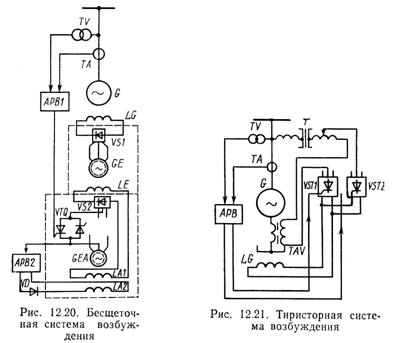

Бесщеточная система воз - тока буждения (рис. 12.20). Здесь, как и в диодно-электромашинной системе, возбудителем GE является генератор переменного тока повышенной частоты со сноеобразным расположением обмоток: обмотка возбуждения LE расположена на статоре, а трехфазная обмотка переменного тока — на роторе. Такой генератор называют обращенным. Ротор возбудителя, как и в рассмотренных выше системах, связан с валом ротора синхронного генератора. На этом же валу установлены силовые диодные выпрямители VS1. Такое конструктивное решение позволяет жестко соединить между собой обмотку ротора возбудителя, выпрямители VS1 и обмотку возбуждения LG генератора. При этом необходимость в контактных кольцах и щетках отпадает, что существенно повышает надежность всей системы возбуждения. Обмотка возбуждения LE' возбудителя GE получает питание от подвозбудигеля GEA. Он выполнен аналогично возбудителю в диодно-электромашинной системе возбуждения. Его основная обмотка возбуждения LA1 включается последовательно с обмоткой возбуждения возбудителя LE, а дополнительная LA2 получает питание от устройства АРВ2. Возбуждение генератора G регулируется устройством АРВ1 путем воздействия на управляемые тиристоры VTQ. При этом изменяются ток в обмотке возбуждения LE возбудителя GE, его ЭДС и обусловленный ею ток. н обмотке ротора LG генератора G.

Первые бесщеточные возбудители с диодными выпрямителями у нас в стране были созданы для турбогенераторов типов ТВВ и ТГВ мощностью 300 МВт. Затем бесщеточная система возбуждения была разработана для турбогенераторов мощностью 500 МВт атомных электростанций. Дальнейшее совершенствование бесщеточной системы возбуждения позволило применить ее в 1980 г. на турбогенераторах мощностью 1200 МВт Костромской ГРЭС и приступить к созданию головных образцов бесщеточных систем возбуждения турбогенераторов мощностью 1000 и 1500 МВт для атомных электростанций [104]. В частности, для двухполюсных и четырехполюсных турбогенераторов мощностью 1000 МВт созданы системы возбуждения с унифицированным комплектом аппаратуры.

Здесь индукторные подвозбудители заменены высоковольтными трансформаторами, использован полупроводниковый регулятор возбуждения сильного действия АРВ—СДП1. Продолжается также совершенствование бесщеточных систем возбуждения с ти-ристорами вместо диодов. В этом случае одном из технических проблем является передача на тиристоры, вращающиеся вместе с ротором возбудителя, управляющих воздействий от УАРВ.

Тиристорная система возбуждения (рис. 12.21). Эта система для турбогенераторов выполняется по схеме самовозбуждения. Источником питания системы возбуждения служит специальный трансформатор Т, подключаемый к выводам генератора G. Иногда напряжение источника питания дополняют напряжением, пропорциональным току генератора. Для этой цели используют трансреактор TAV. В систему возбуждения входят два управляемых тиристорных выпрямителя. Один из них VST1 предназначен для форсировки возбуждения в аварийных режимах. К нему подводится полное напряжение источника питания, дополненное напряжением трансреактора. В нормальном режиме этот выпрямитель практически не действует. Для этих целей служит выпрямитель VST2. Он подключается к ответвлениям обмоток трансформатора с напряжением, не превышающим половины напряжения их выводах. При этом обеспечивается изменение тока возбуждения генератора в нормальных режимах работы от значения холостого хода до номинального значения. Выходы выпрямителей соединены параллельно и подключены к обмотке возбуждения LG генератора.

Работой выпрямителей управляет устройство АРВ. Одно из достоинств тиристорной системы возбуждения — ее быстродействие, поэтому на генераторах с такой системой возбуждения устанавливаются устройства АРВ сильного действия, основным назначением которых является повышение устойчивости параллельной работы синхронных генераторов, связанных с энергосистемой протяженными сильно загруженными линиями электропередачи. В системы электроснабжения входят электростанции местного значения с генераторами сравнительно небольшой мощности (не более 100 МВт), имеющими, как правило, электромашинный возбудитель постоянного тока. На генераторах таких электростанций обычно устанавливаются УАРВ пропорционального действия.

§ 12.9. УСТРОЙСТВА АРВ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ СИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ С ЭЛЕКТРОМАШИННЫМ ВОЗБУДИТЕЛЕМ ПОСТОЯННОГО ТОКА

В зависимости от характера входных сигналов и выходных воздействий устройства АРВ пропорционального действия можно разделить на несколько видов. На генераторах с электромашинным возбудителем постоянного тока применяются устройства:

компаундирования полным током (входной сигнал — изменение амплитуды тока Iг генератора);

компаундирования полным током с коррекцией напряжения (входные сигналы — изменения амплитуд тока и напряжения Ur генератора);

фазового компаундирования с коррекцией напряжения (входные сигналы — изменения амплитуды и фазы тока, а также амплитуды напряжения);

релейной форсировки (входной сигнал—изменение амплитуды напряжения генератора).

Первые три устройства имеют непрерывное выходное воздействие в виде среднего значения выпрямленного тока, изменяющегося непрерывно в функции входных сигналов и воздействующего на возбудитель синхронного генератора. Устройство релейной форсировки дискретно воздействует на возбудитель, закорачивая контактами реостат RCB в цепи возбуждения возбудителя.

Компаундирование полным током. На рис. 12.22, а дана упрощенная векторная диаграмма синхронного генератора, из которой следует, что Uг=Еq-jIгХd. Если ЭДС генератора Eq неизменная, то с увеличением тока статора Iг напряжение на выводах генератора снижается. Зависимость Uг=ƒ(Iг)—внешняя характеристика— представлена на рис. 12.22, б прямой ас (ас'). Очевидно, напряжение Ur остается неизменным, если с возрастанием тока, например от Ir1 до Iг2, увеличивается ЭДС соответственно от Eq1 до Еq2 (рис. 12.22, а). Характеристика холостого хода генератора дает зависимость Eq от тока возбуждения (тока в обмотке ротора генератора) Iв.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 |