, (2)

, (2)

где х1, х2 - расстояние от рассматриваемых точек основания до соответствующей центральной оси здания (сооружения) или его отсека.

4. Разность перемещений Dy двух точек основания здания (сооружения), вызванная равномерным наклоном i земной поверхности, определяется по формуле

. (3)

. (3)

5. Угол наклона в любой точке основания ip, вызванный деформациями земной поверхности, определяется по формуле

. (4)

. (4)

6. Расчетное направление линии уступа следует принимать по простиранию пластов полезных ископаемых.

7. Расчетное местоположение уступа в плане здания (сооружения) следует принимать таким, при котором возникают наибольшие усилия в несущих конструкциях или наибольший крен здания (сооружения).

В тех случаях, когда линии уступов могут быть протрассированы со стороны участка, расположенного рядом с застраиваемой площадкой, расчетное местоположение уступа в плане следует принимать по его возможному расположению.

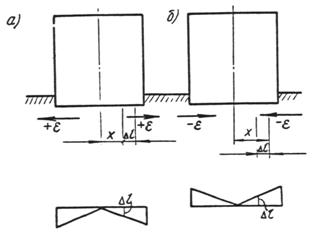

8. Схема горизонтальных перемещений земной поверхности принимается в виде линейных треугольных эпюр с нулевой точкой, расположенной в центре здания (сооружения). Перемещение любой точки основания Dl относительно соответствующей центральной оси здания (сооружения) или его отсека (черт. 2 настоящего приложения), вызванное горизонтальными деформациями (растяжением-сжатием), следует определять по формуле

. (5)

. (5)

Примечание. В продольной раме каркасного здания или его отсека положение центральной оси следует принимать в середине блока жесткости независимо от расположения блока жесткости относительно оси симметрии.

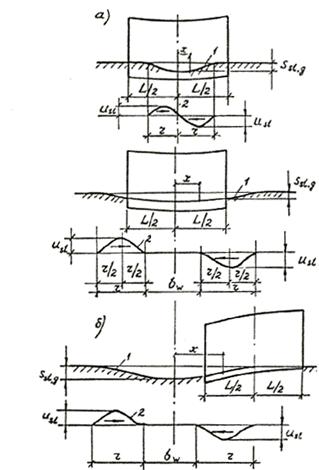

Черт. 2. Схемы к расчету перемещений точек земной поверхности под воздействием горизонтальных деформаций

а - растяжения; б - сжатия

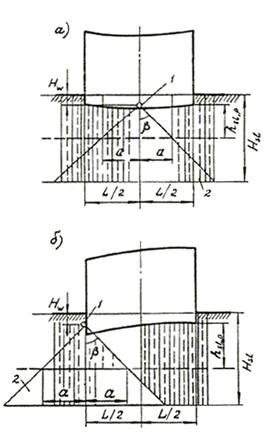

9. При выборе схем деформаций основания в результате локального замачивания грунтов необходимо рассматривать два случая расположения источника замачивания: первый - под серединой здания (сооружения); второй - под торцом здания (сооружения), черт. 3, 4 настоящего приложения.

10. В грунтовых условиях 1 типа по просадочности расчетную схему вертикальных перемещений основания с неустраненной или частично устраненной просадочностью грунтов в деформируемой зоне Нsl,p (см. черт. 3 настоящего приложения) следует принимать с учетом просадки грунтов при совместном воздействии внешней нагрузки, передаваемой фундаментами здания (сооружения), и собственного веса грунтов, а также принимать в виде основания переменной жесткости (с участками неравномерной просадки в зонах замачивания грунтов).

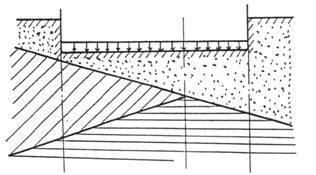

Черт. 3. Схемы вертикальных перемещений основания здания (сооружения) при просадке грунтов от внешней нагрузки

а - замачивание основания под серединой здания (сооружения); б - то же, под торцом; 1 - источник замачивания; 2 - область растекания воды; а - длина участка неравномерной просадки; b - угол растекания воды; Нw - глубина расположения источника замачивания; hsl,p - зона просадки основания от внешней нагрузки; Нsl - просадочная толща

Черт. 4. Схемы вертикальных и горизонтальных перемещений земной поверхности при просадке грунтов от собственного веса

а - при расположении просадочной воронки под серединой здания (сооружения); б - то же, под торцом; 1 - просадочная воронка; 2 - кривая горизонтальных перемещений поверхности грунта

Схемы изменения жесткости основания при местном его замачивании следует принимать по линейному закону от минимального С1 до максимального С значений коэффициентов жесткости (черт. 5 настоящего приложения), в котором значения коэффициентов С1 и С определяются согласно рекомендуемому приложению 11.

Длину до участка основания переменной жесткости следует определять в зависимости от глубины заложения фундамента, глубины расположения источника замачивания, глубины зоны просадки от внешней нагрузки и от величины угла растекания воды.

Черт. 5. Схемы изменения жесткости основания в грунтовых условиях 1 типа по просадочности

а - замачивание оснований под серединой здания (сооружения); б - то же, под торцом

11. В случае полного устранения просадочных свойств грунтов в зоне hsl,p под зданием (сооружением) расчетную схему деформации его основания в грунтовых условиях I типа по просадочности следует принимать как для обычных непросадочных грунтов.

12. В грунтовых условиях II типа по просадочности необходимо учитывать: просадку грунтов в верхней зоне основания hsl,p от внешней нагрузки; просадку от собственного веса грунтов в нижней зоне основания hsl,g, горизонтальные деформации земной поверхности.

13. Вертикальные перемещения земной поверхности в грунтовых условиях II типа по просадочности (при просадке грунтов от собственного веса в нижней зоне основания hsl,g просадочной толщи Hsl следует принимать при bw ³ Нsl в виде просадочной воронки (см. черт. 4 настоящего приложения) и записывать в виде следующих формул:

при ![]()

![]() ;

;

при

; (6)

; (6)

при ![]()

![]() ,

,

где ssl,g - просадка грунтов от собственного веса, определяемая в соответствии со СНиП 2.02.01-83;

х - координата, отсчитываемая от оси источника замачивания;

bw - ширина горизонтального участка просадки;

r - расчетная длина криволинейного участка просадки грунтов от собственного веса, вычисляемая по формуле

, (7)

, (7)

где b - угол растекания воды в стороны от источника замачивания, принимаемый равным для лёссовидных супесей и лёссов 35°, а для лессовидных суглинков 50°.

Коэффициенты mb принимают:

для однородных лессовых толщ mb = 1;

для двухслойных, у которых коэффициент фильтрации верхнего слоя меньше нижнего kf1 < kf2, mb = 0,7; при kf1 > kf2 mb = 1,4;

для трехслойного основания при kf1 < kf2 и kf2 > kf3, mb = 1,7;

для многослойного основания при kf1 < kf2, kf2 < kf3, kf3 < kf4, mb = 2;

При замачивании на площади шириной bw < Нsl просадку грунта следует определять по формулам (6) настоящего приложения, где вместо величины полной просадки грунта ssl,g подставляется величина возможной просадки грунта ssl,g, вычисляемая по формуле

. (8)

. (8)

14. Значение горизонтального перемещения земной поверхности (см. черт. 4 настоящего приложения), вызванного просадкой грунтов от собственного веса в различных точках просадочной воронки, следует определять по формулам:

![]()

(9)

(9)

где e - значение относительных горизонтальных деформаций земной поверхности, равное

e = 0,66 (2ssl, g/r - 0,005). (10)

15. Наклон земной поверхности в различных точках просадочной воронки следует определять по формулам:

(11)

(11)

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

Рекомендуемое

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ЖЕСТКОСТИ ОСНОВАНИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

1. Коэффициенты жесткости, используемые для оценки напряженно-деформированного состояния конструкций зданий и сооружений в предположении линейной деформируемости грунтов, определяются исходя из осадок основания от действия среднего давления под подошвой фундамента.

Расчет осадок основания следует, как правило, выполнять, применяя расчетную схему основания в виде линейно-деформируемого полупространства с условным ограничением глубины сжимаемой толщи или линейно-деформируемого слоя в соответствии со СНиП 2.02.01-83 и указаниями настоящего приложения.

За расчетное состояние грунтов по влажности принимается установившееся значение влажности, равное природной влажности w, если w ³ wp, и влажность на границе раскатывания wp, если w < wp.

2. При определении коэффициентов жесткости основания следует учитывать форму и размеры подошвы фундамента, неоднородность геологического строения основания и, в необходимых случаях, распределительные свойства грунтов.

Форму и размеры подошвы фундамента следует учитывать при определении вертикальных нормальных напряжений по глубине основания согласно требованиям обязательного приложения 2 СНиП 2.02.01-83.

Неоднородность геологического строения основания следует учитывать определением осадок в точках под подошвой фундамента на расчетных вертикалях геологического разреза, выбираемых в зависимости от характера напластований, наличия линз, включений и т. п. (черт. 1 настоящего приложения). По выбранным вертикалям следует назначать расчетные слои в пределах сжимаемой толщи основания.

Распределительные свойства грунтов основания следует учитывать определением переменного коэффициента жесткости исходя из раздельного учета упругих и остаточных осадок.

3. Остаточные осадки основания следует определять в случаях, когда

p > szg, (1)

где р - среднее давление (нормальное контактное напряжение) под подошвой фундамента, не превышающее расчетного сопротивления грунта основания;

szg - вертикальное нормальное напряжение на уровне подошвы фундамента от собственного веса вышележащих грунтов.

Если p £ szg, остаточные осадки не определяют.

4. При определении остаточных осадок основания по всем расчетным вертикалям следует принимать такое же распределение дополнительных напряжений по глубине, как и для вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента.

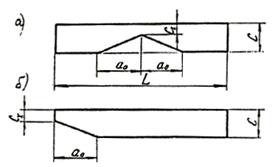

Черт. 1. Геологический разрез неоднородного основания

Остаточная осадка spl с использованием расчетной схемы основания в виде линейно-деформируемого полупространства определяется методом послойного суммирования по формуле

, (2)

, (2)

где b - безразмерный коэффициент, равный 0,8;

szp,i - среднее значение дополнительного вертикального нормального напряжения в i-ом слое грунта по вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента;

hi - толщина i-го слоя грунта;

Epl, i - модуль остаточных деформаций i-го слоя грунта, определяемый в соответствии с рекомендуемым приложением 12;

n - число слоев, на которое разбита сжимаемая толща основания.

При этом распределение вертикальных нормальных напряжений по глубине основания следует принимать в соответствии с обязательным приложением 2 СНиП 2.02.01-83.

5. Упругие осадки основания по расчетным вертикалям следует определять с учетом неравномерного распределения вертикальных нормальных напряжений по горизонтальным сечениям сжимаемой толщи основания. Значения этих напряжений на глубине по вертикали, проходящей через произвольную точку в пределах или за пределами рассматриваемого фундамента, следует определять методом угловых точек (см. обязательное приложение 2 СНиП 2.02.01-83) или с использованием формул, по которым производится распределение напряжений в линейно-деформируемом полупространстве от действия нагрузки на поверхность основания.

Упругую осадку основания sel по расчетной вертикали следует определять по формуле

, (3)

, (3)

где szp,i - среднее значение дополнительного вертикального нормального напряжения в i-ом слое грунта по рассматриваемой вертикали;

Eel,i - модуль упругих деформаций i-го слоя грунта, определяемый в соответствии с рекомендуемым приложением 12.

6. При использовании расчетной схемы основания в виде линейно-деформируемого слоя остаточные и упругие осадки основания допускается определять по формулам (2) и (3) настоящего приложения, в которых глубина сжимаемой толщи принимается равной толщине линейно-деформируемого слоя.

7. Коэффициент жесткости основания С по рассматриваемой вертикали определяется по формуле

![]() , (4)

, (4)

где s - полная осадка основания по рассматриваемой вертикали, определяемая по формуле

s = spl + sel. (5)

Промежуточные значения коэффициента жесткости на участках поверхности основания между расчетными вертикалями следует определять интерполяцией.

8. При определении коэффициентов жесткости основания допускается не учитывать распределительные свойства грунта, если соблюдается условие

. (6)

. (6)

В этом случае при определении упругих осадок основания по формуле (3) настоящего приложения значения напряжений szp,i по всем рассматриваемым вертикалям в пределах подошвы фундамента следует принимать одинаковыми и равными напряжениям szp,i, по вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента. Остаточные осадки следует определять по формуле (2) настоящего приложения.

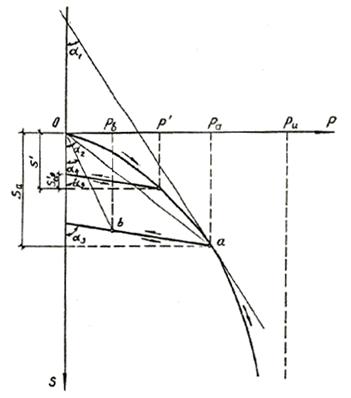

9. В случае, когда значения нормальных контактных напряжений на отдельных участках подошвы фундамента, полученные при расчете конструкции на линейно-деформируемом основании с использованием величин коэффициентов жесткости по формуле (4) настоящего приложения, не удовлетворяют условиям (3) п. 4.27, необходимо учитывать нелинейную зависимость осадки основания от давления (нормального контактного напряжения), черт. 2 настоящего приложения.

При возрастании давления на поверхность основания следует принимать для расчетов гиперболическую зависимость между осадкой и давлением, при уменьшении давления - линейную зависимость. Допускается применять и другие виды зависимостей осадка (давление), которые проверены экспериментальным путем и опытом проектирования и эксплуатации зданий и сооружений.

Черт. 2. Расчетная зависимость между осадкой и давлением (нормальным контактным напряжением) для нелинейно-деформируемого основания

10. Осадку s поверхности основания при возрастающем давлении р следует определять по формуле

, (7)

, (7)

где ![]() - приведенная осадка, определяемая по формуле

- приведенная осадка, определяемая по формуле

, (8)

, (8)

здесь s¢ - полная осадка основания по рассматриваемой вертикали, определяемая по формуле (5) настоящего приложения при давлении p;

р¢ - среднее давление под подошвой фундамента, не превышающее расчетного сопротивления грунта основания R, определяемого в соответствии со СНиП 2.02.01-83;

pu - предельное сопротивление грунта основания, определяемое в соответствии со СНиП 2.02.01-83.

Осадку s поверхности основания при уменьшении давления (разгрузке) следует определять по формуле

, (9)

, (9)

где sa - осадка при давлении рa, с которого началась разгрузка (точка а на кривой нагружения, см. черт. 2 настоящего приложения);

sel - упругая осадка основания при давлении р, определяемая по формуле (3) настоящего приложения.

11. Коэффициенты жесткости нелинейно-деформируемого основания следует определять по формулам:

касательный (действительный) Сk при нагружении

Ck = tga1; (10)

секущий (средний) Сc при нагружении

![]() Cc = tga2; (11)

Cc = tga2; (11)

касательный Cpk при разгрузке

Cpk = tga3; (12)

секущий Cpc при разгрузке

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 |