4.5. В случаях, когда строительными мерами защиты и инженерной подготовкой основания не исключаются деформации конструкций и крены зданий (сооружений), превышающие допустимые нормами, здания и сооружения следует проектировать с учетом мероприятий, снижающих неравномерную их осадку и устраняющих их крены, в том числе с применением выравнивания.

Варианты защиты зданий и сооружений и мероприятия по их выравниванию следует принимать на основании технико-экономического сравнения.

4.6. Шахты лифтов следует проектировать с учетом наклонов, вызываемых деформациями земной поверхности.

В случаях, когда расчетные отклонения стен шахт от вертикальной плоскости превышают допустимые, установленные государственными общесоюзными стандартами, проектами следует предусматривать возможность регулирования положения лифтовой шахты.

4.7. Примыкающие к зданиям инженерные сооружения следует отделять от зданий деформационными швами согласно указаниям, приведенным в п. 4.31 и п. 5 рекомендуемого приложения 1.

4.8. Фундаменты под технологическое оборудование следует проектировать, предусматривая в зависимости от типа оборудования и технологических требований к его эксплуатации, применение специальных мер защиты, отдавая предпочтение выравниванию оборудования домкратами. Фундаменты в этом случае следует проектировать с учетом указаний п. 6 обязательного приложения 2.

4.9. Конструкции зданий и сооружений, проектируемых для строительства на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах, следует рассчитывать в соответствии с ГОСТ по методу предельных состояний с учетом деформаций:

а) основания от подработки и просадки, проявляющихся в виде его вертикальных и горизонтальных перемещений;

б) грунтов от нагрузок, передаваемых сооружением.

При этом допускается учитывать изменение прочностных и деформационных характеристик грунтов основания при воздействии горизонтальных деформаций от подработки согласно рекомендуемому приложению 11.

4.10. Расчет конструкций на особые сочетания нагрузок, состоящие из постоянных, длительных, возможных кратковременных нагрузок и воздействий от подработки или просадки грунтов, следует производить на наиболее неблагоприятные сочетания воздействий (пп.4.11-4.13).

4.11. Возможными сочетаниями воздействий от подработки являются:

а) относительная горизонтальная деформация растяжения +e, кривизна выпуклости +r, наклон i;

б) горизонтальная деформация сжатия -e, кривизна вогнутости -r, наклон i;

в) уступ на земной поверхности (высота уступа h) и соответствующие ему горизонтальная деформация e и наклон i.

При плавных вертикальных деформациях земной поверхности (кривизне) следует учитывать сочетания деформаций, указанных в подпунктах «а», «б», при ступенчатых деформациях (уступе) - сочетание деформаций подпункта «в».

В случаях, оговоренных в п. 2.1, дополнительно следует учитывать деформации скручивания s и снашивания g.

4.12. Здания (сооружения), проектируемые для строительства в грунтовых условиях I типа по просадочности, следует рассчитывать при наиболее неблагоприятном изменении жесткости основания (согласно рекомендуемому приложению 10) при местном его замачивании:

а) в торце здания (сооружения);

б) под серединой здания (сооружения).

Здания и сооружения следует рассчитывать в условиях строительства (табл. 5):

I¢ группы - на максимальные неравномерные просадки от внешней нагрузки в верхней зоне просадки;

II¢ группы - на неравномерные просадки от внешней нагрузки в грунтовом слое с неустраненной просадочностью, а также на неравномерные осадки грунта с устраненной просадочностью;

III¢ группы - на неравномерные просадки грунта от внешней нагрузки при полном устранении его просадочных свойств.

4.13. Здания (сооружения), проектируемые для строительства в грунтовых условиях II типа по просадочности, следует рассчитывать согласно рекомендуемому приложению 10 при наиболее неблагоприятном расположении просадочной воронки по отношению к зданию (сооружению):

а) под серединой здания (сооружения) при L ³ 2r с кривизной вогнутости и относительными горизонтальными деформациями сжатия -e в средней части воронки и кривизной выпуклости и относительными горизонтальными деформациями растяжения +e на краях воронки;

б) под зданием (сооружением) при L < 2r + bw с кривизной вогнутости и относительными горизонтальными деформациями сжатия - e;

в) под торцом здания (сооружения) с кривизной выпуклости и относительными горизонтальными деформациями растяжения +e.

Примечание. При просадке грунта от собственного веса при ssl, g £ 0,3 м относительные горизонтальные деформации земной поверхности в расчетах конструкций допускается не учитывать.

4.14. Отдельные виды деформаций земной поверхности при расчете конструкций допускается не учитывать, если установлено, что усилия от таких видов деформаций достаточно малы по сравнению с усилиями от других видов нагрузок и воздействий.

4.15. Расчетные схемы деформирования основания, используемые для определения усилий, деформаций и ширины раскрытия трещин в конструкциях зданий (сооружений), возникающих вследствие неравномерных деформаций оснований, допускается принимать согласно рекомендуемому приложению 10.

4.16. При определении усилий в конструкциях от воздействий подработки (п.4.11) и просадки грунтов (пп. 4.12, 4.13) необходимо:

а) при наличии данных, согласно которым отдельные виды деформаций земной поверхности при подработке достигают своих максимальных значений, одновременно вызывая в конструкции усилия одного знака (усилия складываются), два усилия от этих видов деформаций суммировать по формуле (1) и три усилия - по формуле (2):

(1)

(1)

![]() (2)

(2)

где Х1, Х2, Х3 - усилия от различных видов деформаций земной поверхности;

б) в качестве расчетного усилия принимать наиболее неблагоприятное для работы конструкций сочетание усилий, возникающих от каждого отдельного вида деформаций, если отдельные виды деформаций земной поверхности при подработке достигают своих максимальных значений в разное время;

в) на просадочных грунтах с просадкой от собственного веса при ssl,g > 0,3 м производить расчет на совместное воздействие вертикальных и горизонтальных перемещений, принимая при этом в качестве расчетных суммарные усилия, возникающие одновременно в конструкциях от вертикальных и горизонтальных перемещений;

г) на подрабатываемых территориях с основаниями, сложенными просадочными грунтами, усилия определять от воздействия подработки и просадки, принимая при этом наиболее неблагоприятные для работы конструкций усилия, возникающие от каждого вида воздействий.

4.17. Расчетные схемы сооружений, используемые для определения усилий и деформаций в их конструкциях, должны отражать с целесообразной степенью точности действительные условия работы сооружений и особенности их взаимодействия с основанием. В необходимых случаях они должны учитывать: пространственную работу, геометрическую и физическую нелинейность, а также ползучесть материалов конструкций.

Нелинейные факторы работы строительных конструкций необходимо учитывать комплексно: физическую и конструктивную нелинейность, переменный характер нагружения и др. Без достоверной оценки степени влияния отдельных факторов на величину усилий в конструкциях односторонний учет какого-либо одного фактора не допускается.

4.18. Конструкции следует рассчитывать на воздействия от подработки и просадки грунтов, исходя из условия совместной работы основания и сооружения.

В зависимости от значений контактных напряжений (нормальных и касательных на контакте основания с фундаментом) модель основания следует принимать в виде:

а) линейно-упругой системы;

б) нелинейно-неупругой системы, отражающей нелинейную связь между деформациями и нагрузками на основание в стабилизированном состоянии грунта, различие в деформационных свойствах основания при нагружении и разгрузке, нарушение контакта между фундаментом и основанием;

в) реологической системы, отражающей деформационные свойства основания для различных моментов времени в течение строительного и эксплуатационного периодов (в нестабилизированном состоянии грунта).

Модели основания для расчета следует выбирать с учетом конструктивных особенностей, назначения здания (сооружения) и указаний, приведенных в п. 4.19.

Деформационные свойства основания на контакте с фундаментами допускается определять одновременно с применением двух коэффициентов жесткости основания: при сжатии - С, при сдвиге - Д; либо одного из них.

Коэффициенты жесткости основания допускается определять в соответствии с рекомендуемым приложением 11.

4.19. Для выбора модели основания следует произвести расчет с использованием модели основания в виде линейно-упругой системы.

Если полученные в результате этого расчета значения нормальных р и касательных t напряжений на отдельных участках контакта основания с фундаментом удовлетворяют условиям:

(3)

(3)

то расчет допускается производить с использованием линейно-упругой системы.

В формуле (3):

Рn - начальное нормальное давление на основание от сооружения, действующее до появления воздействий от подработки или просадки;

R - расчетное сопротивление грунта основания, определяемое согласно требованиям СНиП 2.02.01-83;

tmax - предельное значение касательного напряжения по подошве фундамента, определяемое согласно требованиям СНиП 2.02.01-83;

F - площадь контакта основания с фундаментом, на которой превышены напряжения р и t;

Fp, Ft - площади контакта основания с фундаментом, на которых проявляются соответственно нормальные и касательные напряжения.

Если условия (3) не удовлетворяются, то следует произвести расчет с использованием модели основания в виде нелинейно-неупругой системы.

4.20. Усилия, возникающие в несущих конструкциях зданий и сооружений от воздействий горизонтальных деформаций основания, следует определять в зависимости от конструктивных особенностей подземной части здания (сооружения), глубины заложения его фундамента, площади контакта с грунтом, физико-механических свойств грунтов основания, в том числе и изменения их в процессе подработки, действующих нагрузок с учетом:

а) сдвигающих сил по подошве фундаментов или сил трения по шву скольжения (см. п. 4.21 и табл. 7);

б) сдвигающих сил по боковым поверхностям фундаментов;

в) нормального давления сдвигающегося грунта на лобовые поверхности фундаментов.

4.21. Коэффициенты трения по шву скольжения допускается принимать в соответствии с табл. 7.

Таблица 7

Конструкция шва скольжения | Расход материала прослойки, кг/м2 | Коэффициент трения по шву скольжения |

Два слоя пергамина с прослойкой молотого графита | 0,5 | 0,20 |

То же, щипаной слюды | 1,0 | 0,30 |

То же, инертной пыли | 1,0 | 0,40 |

Два слоя полиэтиленовой пленки с прослойкой графита | 0,4 | 0,15 |

Примечание. Плоскость шва скольжения должна быть выровнена. Отклонения размера шва по вертикали допускаются не более 5 мм на 1 м длины шва. |

4.22. При проектировании зданий и сооружений с учетом возможности их выравнивания в процессе эксплуатации с помощью домкратов следует выполнять расчет конструкций на воздействие неравномерных деформаций основания и в стадии выравнивания. Расчетом на выравнивание следует проверять несущую способность и устойчивость конструкций фундаментно-подвальной части зданий, воспринимающих сосредоточенную нагрузку от выравнивающих устройств, и глубину заложения фундаментов, включая проверку на устойчивость основания при передаче на него давления от выравнивающих устройств.

4.23. При величинах деформаций земной поверхности на подрабатываемых территориях: e £ 1 мм/м, R ³ 20 км, i £ 3 мм/м и h £ 1 см меры защиты зданий и сооружений, за исключением железобетонных емкостей для жидкостей и некоторых типов технологического оборудования, как правило, не требуются.

4.24. Проекты зданий и сооружений, возводимых на подрабатываемых территориях, следует разрабатывать на основе горногеологического обоснования, которое должно содержать:

геологические и гидрогеологические данные о подрабатываемой толще;

планы горных работ с указанием перспективы разработок полезного ископаемого;

сведения о системах разработки полезного ископаемого;

данные об ожидаемых (вероятных) значениях деформаций земной поверхности;

перечень намечаемых строительных и горных мер защиты;

разрешение на строительство, полученное в органах Госпроматомнадзора СССР.

4.25. Материалы инженерных изысканий должны дополнительно содержать:

а) оценку изменений геоморфологических, гидрогеологических и гидрологических условий участка застройки вследствие оседания земной поверхности (возможность образования провалов, оползней, изменения уровня грунтовых вод с учетом сезонных и многолетних колебаний, возможность подтопления территорий);

б) оценку возможных изменений физико-механических свойств грунтов вследствие изменения гидрогеологических условий площадки;

в) сведения о местах расположения устьев старых вертикальных и наклонных выработок;

г) сведения о старых горных выработках, пройденных на глубинах до 80 м, степени заполнения выработок породами, об их границах (при отсутствии планов горных работ), о покрывающей толще пород (состав пород, положение пустот в толще и их размеры);

д) в случаях, предусмотренных п. 4.18, б - данные испытаний грунтов при возрастании давления и разгрузке, характеризующие нелинейность деформирования основания;

е) в случаях, предусмотренных п. 4.18, в - данные испытаний грунтов с фиксацией деформаций во времени на каждой ступени нагрузки.

4.26. При строительстве в районах, где по данным территориальных геологических организаций отмечены выходы пластов или тектонических дизъюнктивных нарушений горных пород под наносы, или находятся отработанные горные выработки и их выходы на поверхность, необходимо выполнять комплекс изыскательских работ по определению точного расположения пустот в выработанном пространстве (на глубине до 80 м), выходов нарушений и, по возможности, углов падения плоскости сместителя и амплитуды смещения горных пород.

4.27. Строительство зданий и сооружений на подрабатываемых территориях, где по прогнозу возможно образование провалов, а также на участках, где возможно оползнеобразование, не допускается.

Строительство на участках с выходами рабочих и отработанных пластов и тектонических нарушений (включая выходы под наносы), а также в районах со старыми горными выработками, пройденными на глубине до 80 м, допускается при соответствующем технико-экономическом обосновании необходимости строительства и при возможности прогнозирования деформаций земной поверхности по действующим нормативным документам. Если в рассматриваемых условиях расчет ожидаемых деформаций основания не может быть произведен, строительства допускается только по заключению специализированной организации.

4.28. На подрабатываемых территориях, где по прогнозу ожидаются деформации земной поверхности, превышающие предельные по группам I и Iк (соответственно табл. 1 и 2), строительство зданий и сооружений может быть допущено в исключительных случаях по заключению специализированной организации и наличии соответствующего технико-экономического обоснования.

Примечание. Допускается застройка подрабатываемых территорий Донецкого угольного бассейна жилыми и общественными зданиями в период проявления процесса сдвижения при ожидаемых деформациях земной поверхности при R ³ 16 км; h £ 1 см; i £ 3 мм/м; e £ 1,5 мм/м, кроме участков выходов сместителей дизъюнктивных нарушений и осевых поверхностей синклинальных складок.

4.29. Проектирование зданий и сооружений для строительства на участках, опасных по выделению метана на поверхность земли, следует осуществлять с учетом мер защиты от проникания метана.

4.30. При строительстве на территориях, где возможно техногенное затопление или подтопление, вызываемое разработкой месторождений полезных ископаемых в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления», должна быть предусмотрена инженерная защита территорий.

Прогноз затопления или подтопления территорий и проектирование защиты от этого территорий необходимо осуществлять на основании заключения специализированной организации.

4.31. Размер деформационного шва ad между отсеками должен удовлетворять условиям:

на уровне подошвы фундамента ad

ad ³ meneeL0; (4)

на уровне карниза au

au ³ meneeL0 + qH; (5)

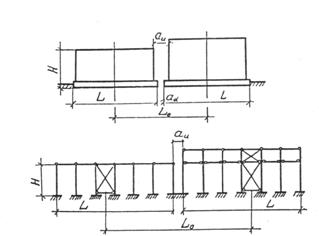

Черт. 3. Схемы для определения размеров деформационного шва между отсеками

где L0 - расстояние между центрами смежных отсеков бескаркасных зданий (сооружений) и каркасных зданий с фундаментами, соединенными связями-распорками или иными конструктивными решениями фундаментов в направлении, перпендикулярном деформационному шву, или расстояние между центрами блоков жесткости каркасных зданий с несвязанными фундаментами (черт. 3);

Н - расстояние от подошвы фундамента до верха стены (в одном из смежных отсеков с меньшей высотой);

q - расчетный крен одного из смежных отсеков от деформаций основания, определяемый по формулам:

для площадок с плавными деформациями земной поверхности

, (6)

, (6)

здесь R - радиус кривизны вогнутости земной поверхности;

для площадок, где проявляются сосредоточенные деформации (уступы)

, (7)

, (7)

здесь L - длина меньшего отсека; значение L не должно превышать расстояния между уступами.

Размер деформационного шва между отсеками следует принимать не менее 20 см.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рекомендуемое

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ

1. При проектировании зданий и сооружений для строительства на просадочных грунтах следует учитывать:

в грунтовых условиях I типа по просадочности - просадки грунтов от внешней нагрузки и собственного веса грунта;

в грунтовых условиях II типа по просадочности - деформации земной поверхности, возникающие вследствие просадки грунтов от собственного веса, просадки от внешней нагрузки, а также горизонтальные деформации земной поверхности.

Допускается не учитывать просадочные свойства грунтов при проектировании зданий и сооружений в случае невозможности замачивания основания в течение всего срока эксплуатации объекта.

2. Проектирование зданий и сооружений для строительства на просадочных грунтах при возможности их замачивания следует осуществлять с применением одного из принципов защиты:

а) устранения просадочных свойств грунтов в пределах просадочной толщи уплотнением их или закреплением;

б) прорезки просадочной толщи свайными фундаментами с передачей всей нагрузки и сил отрицательного трения проседающего грунта на подстилающие непросадочные грунты;

в) комплекса мероприятий, включающего частичное устранение просадочности грунтов основания и защиту слоя просадочных грунтов с неустраненной просадочностью от возможного замачивания, и конструктивные меры защиты, повышающие несущую способность зданий (сооружений) при деформационных воздействиях, вызванных замачиванием грунтов с неустраненными просадочными свойствами; выравнивание зданий (сооружений) или отдельных их элементов; водозащиту грунтов основания.

3. При проектировании зданий и сооружений, предназначенных для строительства на площадках с грунтовыми условиями I типа по просадочности, следует, как правило, предусматривать полное устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или полную прорезку просадочной толщи свайными или другими фундаментами. При этом проектирование конструкций следует производить как на обычных непросадочных грунтах без дополнительных конструктивных и водозащитных мероприятий.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 |