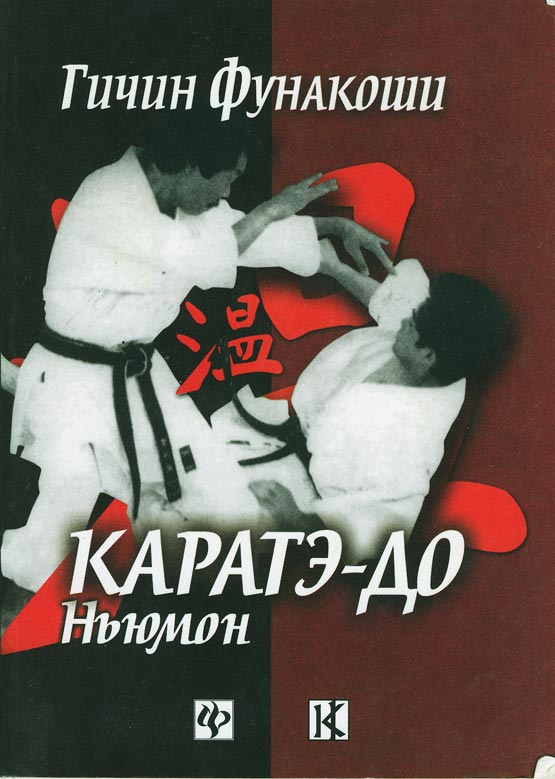

КАРАТЭ-ДО Ньюмон

Гичин Фунакоши

* * *

Избранные главы

Содержание

Вступительное слово............................................................................................................................5

Предисловие........................................................................................................................................10

1. СИЛА КАРАТЭ..............................................................................................................................12

2. ИСТОКИ.........................................................................................................................................18

3. КАРАТЭ НА ОСТРОВАХ РЮКЮ...............................................................................................23

4. «КИТАЙСКАЯ» РУКА, «ПУСТАЯ» РУКА.................................................................................25

5. МАСТЕР АЗАТО.............................................................................................................................33

6. МАСТЕР ИТОСУ............................................................................................................................37

7. ЗАПОВЕДИ В УЧЕНИИ...............................................................................................................50

8. ПЕРЕД УРОКОМ...........................................................................................................................55

9. КИСТЬ И СТОПА..........................................................................................................................59

10. СТОЙКИ.......................................................................................................................................70

11. ТЭН НО КАТА..............................................................................................................................74

12. ТЭН НО КАТА УРА...................................................................................................................102

13. ПОРТРЕТЫ ТРЕХ УЧИТЕЛЕЙ...............................................................................................123

Приложение.......................................................................................................................................136

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

«Посвящение в Каратэ-до» было опубликовано в Японии в декабре 1943 года. Книга, которую вы держите в руках, - первый перевод труда Фунакоши на иностранный язык.

В 1984 году Японская ассоциация Каратэ-до Шотокай отпраздновала десятую годовщину восстановления своего главного додзо и административного центра - Шото-кан. Прошло три года - и другая дата, грустная - тридцатая годовщина смерти Мастера Фунакоши. В тот день мы совершили обряд, долго молились о душе его. Я не верю чудесам, но часто чувствую, что мастер где-то рядом, я советуюсь с ним, прошу помощи, в дни удачи он радуется вместе со мной - это ощущается так, что не может быть ни игрой воображения, ни фантазией...

Издание книги за пределами Японии свидетельствует о неиссякаемом интересе к делу его жизни. Написать к ней вступительное слово - огромная честь и радость для меня.

Постигая искусство самозащиты, мастер изучал и отработал более ста различных ката. Много лет он исследовал каждое традиционное ката и сократил количество основных до пятнадцати. Они, да пять коррективных упражнений для начинающих - Хэйан ката, - и являются стержнем школы Шотокай.

Ката, которое мы зовем Тэн но Ката, мастер описывает здесь подробно. Ведь оно - его детище. Его создал и адаптировал для занятий в самых разных - по целям, возрасту, состоянию здоровья - группах сам Фунакоши. В школе Шотокай к Тэн но Ката отношение особое - им гордятся, берегут, как реликвию. Когда ученику позволяют начать работать над Тэн но Ката, это и одобрение, и честь.

Мастер Фунакоши был человеком мудрым и опытным. Он понимал: куда важнее отработать до совершенства несколько ката, чем распыляться на сотни разнообразных, и в конце концов, толком не овладеть ничем. Школа каратэ Шотокай - школа мастера Фунакоши. Его мысли, мировоззрение, понимание сути боевого искусства - вот атмосфера, в которой учатся у нас молодые. «Лучше меньше, да лучше», - пожалуй, одна из заповедей школы Шотокай.

Знаете японский афоризм? «Победа и поражение зависят от мелочей». А вот другое наставление: «Помни о скромности и смирении начинающего».

Не поймите меня превратно. Школа Шотокай - это не секта, не терпящая инакомыслия и других толкований, нечто застывшее, не приемлющее перемен. Нет. Что вы? Все совсем наоборот. Да, мы чтим традиции, мы занимаемся по своей программе, следуем своим законам и заповедям. Но мы ценим и новое, перенимая то, что не противоречит нашей вере - и в технике боя, и в совершенствовании духа.

Ученик «Шотокай» начинает с азов каратэ. Наш «букварь» прост: мы учим правильно двигаться в двух направлениях - вперед и назад. Сложные элементы и сочетания: повороты влево-вправо, вращения, развороты, отступления в два-три шага, атака в два-три шага, стремительность исполнения всех этих элементов боя - не главное в нашей программе обучения.

Как же так? - удивитесь вы. Разве одного «букваря» достаточно? Можно ли, владея только азами, чувствовать себя уверенно в нашем постоянно меняющемся мире? Способны ли они защитить в трудную минуту? Отвечу.

Чтобы натренировать и подготовить тело к любым ситуациям, неоценимы как раз традиционные ката. Здесь ваша индивидуальность, ее проявление эффективнее всех ката вместе взятых, если в них нет вашего «Я». Отрабатывать ката - значит изучать его и, наконец, понять его роль и смысл в технике самообороны.

Все имеет свои недостатки и достоинства. Часто, работая над усложненным ката, ученик сосредоточен на последовательности и продолжительности каждого движения, но забывает о назначении и действенности приема, над которым бьется уже не один день. Так рождается иллюзия: человек уверен, что он мастерски выполняет сложное ката. На самом деле, он всего лишь хорошо запомнил то, как одно движение сменяется другим. А все должно быть иначе. Надо отрабатывать и «азбучные», и сложные ката, тогда понимание простых перерастет в новое, глубокое осмысление сложных.

Но вернемся к Тэн но Ката. Что это, вводное ката? Своего рода посвящение в Каратэ-до? И да, и нет. Как посмотреть. Оно и для тех, кто достиг определенного мастерства в выполнении пятнадцати традиционных ката и собирается шлифовать и совершенствовать технику дальше, что невозможно без тщательной отработки основных элементов Тэн-но Ката.

Отличительная черта Тэн но Ката - элемент маай. В переводе это слово означает пространственную дистанцию. Но значение здесь шире. Подразумевается чувство времени и шанса. Другими словами, умение не упустить возможность и нанести удар вовремя, точно рассчитав его цель.

В традиционном ката, скажем, Бассай, разница выполнения видна сразу: учитывается элемент маай или нет. В учебном поединке, когда перед тобой реальный соперник, маай нельзя не заметить: сочетания резких и мягких движений, стремительность и плавность появляются естественно и непринужденно. Каждое движение руки и ноги безупречно точное, а траектория его кажется выверенной до мелочей.

На практике же это оказалось самым сложным. Не до всех студентов доходит понятие маай, сколько ни подчеркивай его важность. Впрочем, словами это, и правда, объяснить почти невозможно. Создается впечатление, что тело тоже глупеет и отказывается воспринимать их. Студент впадает в отчаяние: «Какой же я тупица!», педагог тоже раздражается и сердится: он хочет, чтобы ученик поскорее понял, о чем речь, и развивал в себе это чувство. Чувство маай можно постепенно развить, отрабатывая Тэн но Ката. Но это большая и тяжелая работа. Я тренер. Вот вам мой совет. Наберитесь терпения и трудолюбия муравья. Упорно работайте над Тэн но Ката и особенно над Тэн но Ката Ура. Главу этой книги, посвященную Тэн но Ката прочтите внимательно, перечитайте еще и еще раз. Надеюсь и от души желаю, что это поможет вам: станет понятен глубокий смысл маай. А это неизбежно повлияет на ваши успехи в Каратэ-до. Вы и сами почувствуете, как и насколько. В нашей школе учат именно по такой системе. Теперь вы поняли, что Тэн но Ката это не просто ката, одно из многих?

В ката школы Шотокай тяжесть и медлительность стиля Сорей уживается и соседствует с легкостью и стремительностью стиля Сорин. Маай - элемент обоих стилей, и ката всегда отрабатываются с учетом этого.

В этой книге вы прочтете об учителях мастера Фунакоши: Азато, Итосу, Матсумура. Эти главы бесценны для историков, психологов, знатоков каратэ... Они тоже помогут читателю осознать, что же такое маай.

В школе Шотокай после того, как ученики получили общее представление о Тэн но Ката, начинается работа над каваши, или, иначе говоря, над взаимодействием, контактом. Каваши учат так: вы проходите сквозь атаку противника и меняетесь с ним местами. Видите разницу между каваши и кумитэ? Вы не отбиваете атакующий удар, не уходите от него в сторону или назад. Нет. Вы идете к нападающему, как бы входите в его атаку, но разворачиваете тело, и удар противника не достигает цели, попросту он промахивается.

Расстояние между нападающим и защищающимся не более девяноста сантиметров. И если защищающийся не войдет в пространство атаки с тем, чтобы избежать удара, он его получит. Вот действие маай на деле. Это подготовка к рукопашному бою, где вы должны быстро «прочитать» мысли противника: когда и как он намерен атаковать.

В бою подразумевается контакт: начать поединок с противником, значит вступить с ним во взаимоотношения. Но какие? - вот что важно. Каваши в практике Тэн но Ката не значит столкновение, наоборот, задача этого приема обойти противника, пройти сквозь него без малейшего физического контакта. Другими словами, вы вступаете в поединок на уровне НЕ материальном.

Когда отрабатываете основы, обратите внимание на естественность движений тела: когда к удару готовится правая рука, левый кулак отводится к бедру, если одна рука-меч блокирует, другая оттягивается назад у грудной клетки.

Одна из заповедей Каратэ-до: не вступай в бой раньше, чем переживешь каваши внутри себя. Другими словами, каратэ - не только боевое искусство - это искусство самопознания.

Пора заканчивать. Что сказать вам, читатели книги Гичина Фунакоши? Я завидую вам. Вам предстоят радостные часы общения с мастером. Я же буду счастлив, если студенты каратэ - хотя бы один - сумели понять Тэн но Ката, осознали, что это главный метод, впитавший в себя все традиционные концепции, живущие в мире Каратэ-до многие века. Уверен, книга мастера Фунакоши поможет его молодым единомышленникам во всем и везде: в додзо, в семье, на чемпионате... Удачи.

Мотонобу Хирониши,

тренер додзо «Шотокан».

ПРЕДИСЛОВИЕ

Вот мы - человек восемь-десять - сидим, скрестив ноги, вокруг низенького стола в уютной комнате, пьём чай, а я отвечаю на ваши вопросы о каратэ. Эту книгу я так и буду писать, сидя за чашкой чая в приятной компании. А компания - вы, мои читатели. Обстановка и атмосфера что надо: в ней решаются сложнейшие задачи, проблемы перестают быть проблемами, самые недосягаемые цели становятся близкими. Ну да ладно. Мои-то цели каковы? Их несколько, но главная - опровергнуть и развенчать ложные концепции о Каратэ-до, которые уж слишком часто заявляют о себе. И если даже один человек, прочитав мою книгу, осознает, что такое истинный дух и природа Каратэ-до, я буду счастлив.

Минуло уже двадцать лет с того дня, как я «привёз» каратэ в Токио. Сегодня едва ли встретишь человека, который ничего не слышал о каратэ, кому даже слово это ни о чём не говорит. Но как водится, всякая медаль имеет оборотную сторону: тех, кто постиг смысл боевого искусства, тех, кто видит в нём прежде всего веру, мировоззрение, увы, совсем мало. К тому же каратэ не стоит на месте, оно меняется и развивается: каратэ сегодня и каратэ десятилетней давности - это разные искусства боя. Очень немногие понимают разницу между современным каратэ в Токио и каратэ, скажем, начала века в Окинаве.

«До» означает «путь к самосовершенствованию», имеет и иной смысл. Есть слово «будо» (а «до» - его синоним) - военные искусства. И это не всё. «До» может означать любой вид творчества, самовыражения. Поэтому «до» непременно присутствует в любом жизненном цикле от рождения до смерти. Оно постоянно в движении, всё ' время видоизменяется. Такова его форма. Суть же его неизменна.

Если человек избрал «до» своим жизненным путем, он процветает. Если нет - чахнет, влачит жалкое существование. Каратэ-до можно назвать возрождением будо. Оно призывает людей светлой души следовать своим путем.

Я надеюсь, что эта скромная книга возбудит у читателя желание изучать и заниматься каратэ. А среди них, хвала Всевышнему, могут оказаться те, кто поймет, что такое Каратэ-до, пойдет по этому пути сам и поведет других. Если такое случится, радости моей и счастью не будет конца.

Эта книга для тех, кто лишь знакомится с Каратэ-до. Я не стану лезть в дебри и сложные теоретизирования. Не буду описывать тридцать «эксцентричных» ката. Я остановлюсь на одном: Тэн но Ката. Нельзя воспринять каратэ только одними органами чувств: глазами, ушами и т. д. Его узнаешь и постигаешь в длительных и упорных физических упражнениях. Если вы остановитесь на одном лишь Тэн но Ката, займетесь им серьезно, вкладывая в дело сердце и душу, наконец, овладеете им мастерски, я скажу безо всяких преувеличений, что вы готовы постичь истинное значение Каратэ-до.

Есть старая пословица: «Нельзя объяснить, какова рыба на вкус, тому, кто никогда не пробовал ее». Так нельзя объяснить смысл Каратэ-до одними словами, самыми точными и выразительными.

Перед тем, как закончить это вступление, я хочу поблагодарить тех, кто помог мне в составлении и издании этой книги. Вот их имена. Фунакоши Гиго, Хайяси Ио-сиаки и Уэмура Вадо.

СИЛА КАРАТЭ

В прошлом частенько придумывали, а то и привирали разные истории, связанные с боевыми искусствами. Они были короткими и превращались в своего рода мифы. Вот, например, один из них. Это случилось, говорят, много лет назад в Китае.

Ярмарочный день был в разгаре. Толпы веселых, броско одетых людей вышли на улицы, тоже ярко и пестро украшенные. Народ толпился у лавок и товаров, разложенных прямо на тротуаре. Торговля шла вовсю: еда, одежда, игрушки, мячи на резинке, пушки для фейерверков, всего не перечесть... Все шло, как и положено на ярмарке. Вдруг что-то случилось.

«Драка! Смотрите, драка!»

«Нет. Это поединок двух мастеров Кэнпо».

Спор быстро разгорался. Молодежь ринулась на крик. Навстречу неслись женщины с детьми - подальше от неприятностей. В центре шумящей толпы - огромная фигура с острым клинком. Лезвие зловеще блестит на солнце. Потное лицо человека раскраснелось - явный признак ярости и принятого алкоголя. Опять этот мастер Янг, пьяница и задира. Его налитые кровью глаза уставились на старенького, седого торговца чесноком. Народ вокруг не на шутку испугался за старика. Ждали, что найдется смельчак и остановит верзилу. Но крутой нрав и упрямство Янга были всем хорошо известны. Никто не вступился за старого торговца. Ситуацию возбужденно обсуждали. Жалели старика. Но любопытство - «Что будет дальше?» - оказалось сильнее. Сам же старик, казалось, был совершенно спокоен. Походка, правда, была нетвердой, да кашель, будто дед страдал астмой.

Он улыбнулся: «Ну и что дальше? Ты, кто оттолкнул. меня, чего ты ждешь, продолжения? Какого? Если ты намерен драться, меня это устраивает. Этак, любой может прослыть бойцом. Ну что, начнем?»

Старик прокашлялся и выпрямился. Посмотрел на Янга так, что стало ясно: сейчас он ему покажет. Зеваки обалдели и стали перебрасываться фразами:

- Этот старый дурень выжил из ума. Он хоть знает, что идет против самого мастера Янга?

- Не похоже на то. Он бы как-то дал понять... Старик, наверное, нездешний. Я его раньше не видел.

Репутация Янга впечатляла. Мастер Кэнпо, он прекрасно владел копьем и клинком. У него учились порядка тысячи юношей. О его силе и боевых подвигах ходили легенды. Болтали разное. Что он остановил бегущую лошадь ударом кулака в морду. Что он запросто размахивает мечом весом в сто двадцать килограммов. И не просто размахивает, а может срезать или срубить им все, что угодно. Ну а если рубить нечего, жертвой становится кладка черепицы в десять рядов. Правда, ее он сносит голой рукой и в доли секунды. Его наглость и любовь к рюмке снискали ему дурную славу. Но в городе его боялись и почитали за силу и умение драться.

И сейчас толпа совсем растерялась, видя, что старик готов дать отпор нахалу. Опешил и Янг. Потом рассвирепел еще больше.

- Ты, старый идиот. Я хотел было пощадить твои седины, но передумал. Готовься. Мастер Янг помолится о твоей душе, когда ты станешь просто телом.

С громогласным «Кийа» он сильно ударил старика по голове. Мощью и яростью атаки он напоминал неистового короля Дэвов. Толпа задохнулась. Все ожидали, что череп старика разлетится на мелкие куски. Не тут-то было.

Старик повернулся влево-вправо и все так же неуклюже переминался с ноги на ногу.

Янг от своего же удара потерял равновесие и упал лицом вниз. Правда, тут же вскочил. С безумным, страшным г блеском в глазах он нанес второй удар - в область желудка. Раздался глухой звук. Кое-кто из зевак закрыл глаза: сейчас старик обмякнет, изо рта у него хлынет кровь.

Но старик был безмятежен и беззаботно улыбался. Он, вроде, и не заметил смертельного удара. Хоть бы чуть побледнел. Все так же по-стариковски переминался с ноги на ногу, все так же улыбался. А Янг не мог оторвать руку от тела старика, она будто прилипла.

Гроза всего города не мог ни ударить еще раз, ни выдернуть руку. Он застрял, как муха в липучке. Дергался, бился, чтобы высвободиться. Толпа совсем опешила. Такого чуда здесь еще не видывали.

Если присмотреться, можно было увидеть, что огромный кулак Янга был зажат мышцами желудка старика. Неустрашимый и непобедимый Янг, о чьей силе слагали легенды, стоял столб столбом и обливался потом. Кулак в «ловушке». Лицо пунцовое от злости. Все попытки освободиться тщетны. То был день посрамления нахального пьянчуги. Он упал на колени, несколько раз поклонился и произнес:

- О мастер. Я не узнал великого воина. Я вел себя недостойно. С этого часа я буду скромен и внимателен к другим. Смиренно прошу простить меня.

Старик пристально посмотрел на Янга, потом сказал:

- Хорошо, если ты действительно все правильно понял. Я слышал, что ты ужасный наглец. Помни: мир огромен. Следи за собой. Будь чист и аккуратен в словах, честен в поступках.

Старик расслабил мышцы живота, и Янг тяжело опустился на землю. Его победитель отошел, поднял узелок с чесноком, разомкнул круг зевак и отправился дальше, покашливая. Он не обернулся ни разу. История эта, спору нет, и интересна, и поучительна. Но случается, люди, знающие и суть, и технику искусства боя, рассказывают подобные легенды, как реально случившиеся. Это уже серьезно и не так безобидно. Бывает, рассказчик делает себя главным действующим лицом, героем, естественно, положительным. В лучшем случае, все произошло на его глазах.

Говоря о возможностях каратэ, порой произносят та - ' кое: «Есть тайный прием каратэ. Его называют нукитэ (рука-копье). Кончиками пальцев вы пробиваете плоть противника, хватаете его за ребра и вырываете их. Научиться этому невероятно сложно. Делается это так. Возьмите бочонок литров на сорок-пятьдесят, заполните его мелкой фасолью. Крепко сожмите пальцы и со всего размаха вбивайте кисть в бочонок с фасолью. Повторяйте все сначала по десять тысяч раз в день. Кожа на пальцах полопается, они начнут кровоточить. Но постепенно пальцы огрубеют, изменится их вид - они станут больше и другой формы. Продолжайте занятия, и чувство боли мало-помалу пройдет.

Теперь заполните бочонок песком. И все сначала. Пробить песок труднее, чем фасоль. Но где-то через месяц вы уже достанете пальцами до дна с одного удара. Тогда меняйте песок на гальку или щебень. Еще через месяц бочонок забивают дробью. Результат таких тренировок заставит забыть о былой боли и трудностях. Вы сможете пальцами пробить толстую доску, раскрошить камень, перебить хребет лошади».

Человек, который до того ничего не знал о каратэ, примет эту чушь за правду. У него сложится впечатление, что каратэ - это нечто опасное и страшное. Это в лучшем случае.

«Слышал, вы занимаетесь каратэ. Простите за любопытство, вы, правда, можете голой рукой раскрошить большой камень или пробить пальцами грудную клетку противника?» - Такой вопрос может задать только полный профан в каратэ. Уважающий себя мастер ответит: «Нет. Я на такие чудеса не способен». Но есть же другие. Те как бы скромно ухмыльнутся: «Сейчас вряд ли. Но в молодости бывало...» Увы, часто эти «мастера» прекрасные ораторы. Они красноречивы и убедительны. Им верят. Почему они любят «блеснуть чешуей»? Возможно, думают, что «красное словцо» пойдет каратэ на пользу. Но когда и кому ложь и хвастовство шли впрок? Они попросту искажают природу и суть боевого искусства, что дает свои результаты. Знаете, что мне напоминает такая «любовь» к каратэ? Убийство добротой и заботой...

История про Янга еще что... Любители красного словца болтают о каких-то таинственных приемах. Сколько их? Это зависит от силы воображения рассказчика. Возможно, когда-то в древности старые мастера и знали какие-то секреты, не спорю. Но за всю мою жизнь я ни с чем подобным не сталкивался.

Случалось мне слышать, как тренеры наставляют своих питомцев: «В каратэ важна сильная хватка. Чтобы тренировать руку, возьмите два ведра. Вверху они должны быть такой ширины, чтобы их можно было охватить пятерней. В ведра насыпьте песку. Держите по ведру в каждой руке и размахивайте туда-сюда». Доля правды в таком объяснении есть. Но россказни о том, что тело человека можно разорвать в клочья, - сущая ерунда. Наше тело - не взбитое тесто. Его так просто не разорвешь.

Как-то один «мастер» пришел в мой додзо и спросил, не хочу ли я, чтоб он научил меня некому «тайному приему». Помню, я еще подумал, сколько же в этом мире малоразвитых людей... И попросил гостя продемонстрировать его прием на мне. Кончилась вся эта затея просто смешно. Он не нанес мне даже мало-мальски серьезного удара. Своим «тайным приемом» лишь слегка поцарапал меня, других следов боя не было. Это была просто потеха.

Сильная хватка дело стоящее и нужное, никто не спорит. Я знавал людей, у которых руки были налиты необычайной мощью. Один из них развернул дом в Окинаве, вращая балки (в отличие от домов на материке, дома Окинавы имеют балки более толстые и крепкие). А один из моих учителей, мастер Итосу (сегодня его считают большим экспертом в Каратэ-до) мог голой рукой разбить толстую бамбуковую трость. Думаю, это дар Небес плюс тяжкий труд в тренировочном зале.

Тренируясь всерьез и регулярно, человек достигает многого. Но ведь есть пределы наших возможностей. Верно, опытные каратисты могут то, что не под силу другим: разбить рукой доску, пробить кладку черепицы на крыше в 12-13 слоев. Так потренируйтесь вы, как они, и тоже сумеете все это. И это, знайте, не имеет с каратэ ничего общего. Более того, истинному каратэ подобные «подвиги» чужды.

Дилетанты часто задают вопросы: «Сколько досок нужно разбить, чтобы получить тот или иной пояс каратэ?» Они путают систему оценки мастерства боевого искусства с лестницей. «Исидан» - первая ступень в каратэ получается первой ступенькой лестницы? Так, что ли? Глупость, конечно.

Каратэ - благородное искусство боя. Поверьте мне, читатели: коли перед вами человек, который хвалится количеством разбитых досок и камней, который не раз «разрывал человека в клочья», перед вами тот, кто не имеет понятия, что такое каратэ. Тот, кто играет листиками и тонкими веточками огромного дерева. До ствола ему нет дела.

ИСТОКИ

Есть старая байка. Император Наполеон, дескать, любил вспоминать и восхищаться маленькой страной в Восточной Азии, которая хоть и имела мало земли, была совершенно независима. Оружие в этой стране было строжайше запрещено законом, а имеющий его считался преступником.

Страна эта находилась к югу от Японии и звалась когда-то королевством Рюкю. Ныне это префектура Окинавы, родина каратэ.

Когда родилось каратэ, не знает никто. И вряд ли это когда-нибудь станет известно. Объяснение этому есть. В старину каратэ держали в тайне от чужаков. Пришлым о его силе и возможностях не говорили. Я уж не говорю о «показывали»... Не сохранились и письменные документы, в которых можно найти хоть намек или след времени появления на свет великого искусства.

В королевстве Рюкю оружие запрещали дважды. И оба раза запрет был государственным. Впервые это случилось лет 500 назад, а во второй раз - ле на 200 позже. Табу на оружие сыграло огромную роль в развитии каратэ. (Впрочем, «огромная» - всего лишь слово, а слова часто слабее того, что они означают). Первый запрет на оружие объявили в период так называемого Объединения Трех Королевств. Ба Кин упоминает о нем в своих «Сказках Камелии».

До пятнадцатого века на островах Рюкю было три самостоятельных королевства - Чузан, Нанзан и Хокузан. И каждое претендовало на лидерство. Чузан оказалось сильнее двух других. И все три объединились. Владыкой единого государства стал король бывшего Чузан - великий Сё Хаши (). Первое, что он сделал, - издал указ о запрете на оружие и образовании невоенизированного правительства, в которое входили люди науки и толковые политики.

Запрет был строг. Под него попадали даже старые мечи, которые хранили, как память. Целых два столетия островитяне жили в мире, народом правили мудрые, добрые люди. В 1609 г. на Рюкю напали войска Симазу, воинственного владыки южного Кюсю, который претендовал на южные моря и территорию Рюкю.

В гражданской войне Сенгоки ( ) армия Симазу прославилась бесстрашием и жестокостью. Двадцать лет, предшествовавшие нападению на Рюкю, были «страшным сном» для регента Тойтоми Хидеоши: он пытался объединить всю Японию.

Гроза самураев Сатсума не ожидал встретить такой решительный отпор островитян. Захват порта Наха - ворот в Окинаву - провалился. Только с помощью подкрепления остров был окружен войсками Симазу. Затем внезапная атака на порт Унтэн - а его почти не охраняли - и захватчики добились своей цели. Ситуация резко изменилась: Окинава, главный остров архипелага, оказался в руках Симазу.

Новый государь издал свой указ, запрещающий оружие. На сей раз указ распространялся на представителей всех сословий. Историки единодушны в том, что своим рождением каратэ, уникальный вид безоружного боя Окинавы, обязано запрету Симазу: жителям Рюкю, хочешь не хочешь, пришлось изобретать безоружную форму защиты. Правда, некоторые приёмы безоружного боя существовали и раньше, до войны с Сатсумой. Так что правильнее, на мой взгляд, сделать следующий вывод: новый запрет на оружие стал катализатором р очищения и совершенствования уже существующего вида борьбы.

Рюкю оказались государством подчиненным Китаю, наладились частые контакты островитян и жителей провинции Фукайен на материке. Естественно, что китайское кэнпо (дословно - «кулачный метод») стало известно и популярно на японских островах. Элементы кэнпо сами собой переплелись с техникой местного боя без оружия.

Причем, некоторые приемы сохранили первоначальную форму. Так возникли два предшественника каратэ Окинава-тэ и То-дэ. Когда я был ребенком, я слышал эти слова от старших. Сейчас мне кажется, что То-дэ обозначало в большей степени традиционный китайский кэнпо, а Окинава-тэ - так тогда называли местный вид боя. Истории военного искусство Китая не меньше шести тысяч лет. Говорят, в годы правления легендарного Желтого Императора (Хунаг-ти, приблизительно 2700 г. до нашей эры) солдаты отбивались от варваров-захватчиков острыми, как лезвие бритвы, мечами. И до рождения правящей династии Чжоу (1027 г. до нашей эры) Китай был более чем беспокойной страной. Там то и дело вспыхивали войны между кочующими племенами. Само собой, тревожный образ жизни ставил народ перед необходимостью изобретать новые стратегии, новую технику боя: с врагом надо бороться, более того, его нужно победить. Эти боевые науки древности систематизировали три человека: Та-Шанг Лао-Чин, Тай Чен-дзэн и Юан Шит-Тьен. Они положили начало тому, что позже получило название Три Начальные Школы военного дела. Все три системы опробованы поколениями тех, кто изучал их, кто вносил что-то свое, новое, чего требовало время. Так век за веком древнее боевое искусство Китая превращалось в технику развитого благородного военного мастерства. В период Трех Королевств (220-80 гг. до н. э.) в стране один за другим выросли три богатыря: Куан-Ю, Чанг Фэй и Чао Юн. Их сила и знание военного искусства сделали для страны столько, что трудно выразить словами. Особо знаменит подвиг Чао Юна: имея в руках одно копье, он обратил в бегство целое войско врага и освободил своего принца.

С тех пор в Китае появился неписаный закон: во главе государственной армии мог стать человек, который отлично знает военное дело, отличается здравомыслием и легко ориентируется в самых сложных боевых стратегиях.

Следующее тысячелетие стало периодом эволюции двух основных военных стилей. Их рождение и развитие наблюдали три королевские династии: Юань (), Мин (), Цин (). Представители обеих школ военного искусства все эти годы боролись за первенство, оттачивали, совершенствовали свою технику. Этот процесс не мог не сопровождаться основанием множества дочерних школ двух главных направлений.

Стоит ли говорить, что Шанг By и Шаолинь - обе имеют и недостатки, и достоинства. Трудно, точнее, невозможно сказать, какая из них лучше.

В Китае обе школы популярны, и никогда ни одна из них не подвергалась гонениям. Нет, китайскими школами боевых искусств всегда гордились, как национальными традициями.

Школа Шанг By, основанная Чанг Сан Фэнгом, опирается на силу «чи» («ки» - в Японии). Тай-чи, Хсинг-ай и Па-Куа - школы-единомышленники Шанг By. В движениях спортсменов этого направления сразу чувствуется некая взрывная сила. Внешне это чрезвычайно эффектно. Действенно не менее: точный удар легко сбивает противника с ног.

Стиль Шаолинь иной. Его последователи чтят Та-мо Лао-тсу (Бодхидхарму), считая именно его основателем школы. Здесь главный акцент - на технику рук и ног, приемы блокировки и нападения. Предусмотрена гибко-жесткая техника и длительно-краткая. Другими словами, приемы нападения, нанесения удара и приемы захвата.

Говорят, что Та-мо прибыл в Китай из Индии. Путешествие его было трудным и опасным. Он пересекал широкие реки, шел по огромным равнинам, взбирался на высокие горы и отвесные скалы. Наконец, он попал в королевство императора Лианга. Ему-то путешественник и поведал о Пути и Законах Будды. В эру Куанга (520-4 гг. н. э.) император Северного Уэй Хсайао Мин пригласил Та-мо в монастырь Шаолинь провинции Хонан проповедовать путь Будды.

Монахи падали в изнеможении на его занятиях. Тогда великий учитель говорил: «Закон Будды учит питать и крепить дух. Но дух и плоть едины. Их нельзя разъединить. Взгляните на себя: вы измучены, устали духовно и физически. В этом состоянии невозможно постигать путь Будды. Завтра рано утром мы начнем все сначала. Будем отрабатывать то, что не сумели сегодня». Тогда он учил монахов укреплять дух и плоть сутрами Экикин и Сензуй.

Сензуй очищает мысли, открывает мир в истинном свете. Экикин состоит из иероглифов «эки» (перемены) и «кин» (мускулы), приучает тело к дисциплине, делает его сильным и крепким. Тренируя тело путем, описанным в сутре Экикин, можно достичь силы королей мифического царства Дэвов. Очищая мысли путем сутры Сензуй, развиваешь силу воли и желание следовать духовным путем Будды.

Говорят, эти две сутры дают человеку такую мощь, что он может передвигать горы, а сила «ки» позволяет познать суть Вселенной. Эта метода и легла в основу обучения военному искусству. Стиль Шаолинь-кэнпо быстро охватил весь Китай, да и сейчас он все еще в моде. Он пересек море, попал на острова Рюкю, где, видимо, слился с местным стилем боя, очень на кэнпо похожим.

КАРАТЭ НА ОСТРОВАХ РЮКЮ

Оружие на островах запретили. Занятия и тренировки по безоружному бою стали проводить тайно: жители Рюкю явно не хотели, чтобы стало известно даже о существовании подобного. Приемы боя, особенно имеющие отношение к каратэ, тщательно скрывали от пристальных глаз сюзеренов Сатсумы.

Конспирация коснулась не одного лишь каратэ. Кэндо и другие боевые искусства тоже не предназначались для глаз чужаков. Но все это не шло ни в какое сравнение с тем, как оберегали островитяне каратэ. Накладывались самозапреты, давались обеты, писались обещания, заклинания и т. д. В годы реформ Мэйдзи ( гг.) необходимость в конспирации отпала. Но по вековой традиции, укоренившейся в душах островитян, каратэ какое-то время все еще держали в секрете.

Ясно, что не было никаких додзо, не было и профессиональных тренеров. Знаменитый учитель Матсумура был офицером и состоял на службе короля Рюкю. Уехара, который, говорят, вызвал на поединок Матсумуру, был простым ремесленником, гравировал утварь из метала. Мастер Азато, который одарил меня теплом и доброй наукой, был тоноки (вроде английского лорда или владельца феодального поместья). Мастер Итосу, тоже мой дорогой учитель, служил личным секретарем императора.

Ни для одного из них, величайших мастеров боя, каратэ не стало профессией. Что поделаешь, такова история боевого искусства... Тот, кто преподавал каратэ, делал это из личных симпатий и интересов. Тот, кто учился каратэ - «из любви к искусству» в буквальном смысле слова.

Я был единственным учеником мастера Азато, которого в те годы считали величайшим знатоком каратэ. У мастера Итосу, кроме меня, учились еще два-три парня. В самом захудалом додзо сегодня студентов больше.

Обычай держать каратэ в тайне был в силе еще совсем недавно. Лет десять назад я получил такую записку: «Я знаю ката, которому никогда никого не учил. Хочу передать его Вам до того, как умру». Так писал какой-то господин из Окинавы. Я был очень тронут его словами, но, к сожалению, дела не позволяли мне съездить из Токио в Окинаву и обратно. Но как раз в это время моему сыну Гиго понадобилось побывать в Окинаве по делам. Я попросил его навестить того господина и выучить ката вместо меня.

Старик был страшно рад, когда приехал Гиго. Перед тем, как показать свое ката, он тщательно закрыл все двери и ставни, чтобы никто не подсмотрел. Урок был дан, старик сказал: «Теперь я умру в мире. Многие просили меня научить этому ката. Я отказывался. Один просто ходил за мной по пятам и просил, просил... Он так надоел мне, что я сдался. Но я изменил и характер ката, и главные его движения. Если возникнут сомнения или споры, скажи отцу: тебя я научил выполнять ката так, как надо». В годы моей юности такие эпизоды случались часто.

Этим отчасти можно объяснить, почему у одного ката бывает много разных версий. И еще. Каждый ученик всегда «примеряет» ката на себя. Отсюда и некоторые изменения, а то и искажения. Но об этом потом.

«КИТАЙСКАЯ» РУКА, «ПУСТАЯ» РУКА

В Окинаве в ходу были слова «Окинава-тэ» и «То-дэ». Уже в Токио и я сам, и мои ученики стали говорить «Каратэ-до». В книге «Каратэ-до Кёхан» я уже подробно объяснял, почему появился новый термин. Но и сейчас не прочь рассказать об этих причинах. Итак:

1. Так как нет никаких письменных документов, мы не знаем, что означает «кара» в слове «каратэ». Его можно написать иероглифом «китайский» и иероглифом «пустой». Были времена, когда все китайское считалось лучшим. Тогда, говоря о чем-то прекрасном, пользовались первым иероглифом. Это отразилось и в названии боевого искусства. Слово «каратэ» начиналось с иероглифа «китайский», что придавало ему значение высшего класса и превосходности.

2. Такое написание может вызвать неразбериху. Каратэ начнут путать с китайским кэнпо. (И все же стоит признать, что каратэ Окинавы и сегодня сохранило некоторые ката, явно принадлежащие китайскому стилю боя).

3. Теперь, когда Япония стала нацией мира - а кто-то считает, нацией высшего порядка, - как-то не очень удобно использовать слово «китайский», говоря об уникальном военном искусстве Японии.

4. «Кара» в значении «пустой», «безоружный», «безоружная самооборона» куда более подходяще.

5. Как в тихой, пустой долине резонируют даже самые слабые звуки, так избравший путь каратэ должен очиститься от эгоизма и корысти, чтобы стать внутренне свободным (пустым) и готовым реагировать на любую неожиданность. Вот истинный смысл слова «пустой» в каратэ. 6. Постигший бесконечность форм и элементов Вселенной понимает ЧТО ЕСТЬ пустота; - она не что иное, как истинная форма Мироздания. Все виды боевого искусства - яридзюцу (бой копьём), бёдзюцу (бой шестом), дзю-до, кэндо и так далее - основаны на единых с каратэ основопологающих принципах. Разница в том, что каратэ исчерпывающе определяет основной принцип всех боевых искусств. Форма заполняется пустотой, и пустота принимает форму. Использование иероглифа «пустой» в слове «каратэ» базируется на этом принципе.

Я начал отстаивать право на существование именно этого иероглифа в написании слова. И тут же получил письмо с протестом из Окинавы: «Я узнал, что в Токио вы изменили значение «кара» в слове «каратэ» и желаете, чтобы его написание имело значение «пустая рука», хотелось бы знать, какие у вас на то основания. Иероглиф «китайский» мы и наши предки употребляли много веков. Наконец, мы привыкли к такому написанию. Кто вы такой, чтобы менять по своему усмотрению исторические традиции?» Тогда эту точку зрения разделяли многие жители Окинавы. И будь у них такая возможность, они охотно подписались бы под письмом протеста. Что я мог им ответить? Я написал следующее: «В своей книге «Каратэ-до Кёхан» я подробно пишу о том, что дает мне основания менять правописание и смысл слова «каратэ». Буду очень признателен, если Вы найдете время прочесть мои объяснения».

В пользу употребления иероглифа «китайский» в слове «каратэ», строго говоря, нет оснований. Даже в старину, говоря о каратэ, люди вряд ли имели в виду некую связь с Китаем. Что касается меня, я не вижу смысла пользоваться иероглифом «китайский». Далее. Сейчас уже мало, а то и вовсе нет, сходства между каратэ и на циональными видами единоборства Китая: Шаолинь кэн-по и Тамо-чуан. То же справедливо и по отношению к китайскому рестлингу и японской борьбе сумо. Нет внешнего сходства. Методы обучения отличаются в корне. Различны подходы и восприятия. Дух, наконец.

Помню, году в некто Сури Дзиндо Кото Сёгако на свой страх и риск стал учить детей Окинавы каратэ. Ученики начальной школы тогда были намного старше сегодняшних. Первоклассник лет двадцати от роду в те годы не был редкостью. Позже, когда учредили единый призывной возраст на военную службу, издали распоряжение, касающееся медицинской комиссии. Врачам надлежало высмотреть среди призывников тех, кто занимается каратэ - их выдавало физически развитое тело. Этот факт сам по себе становился предметом серьезного разговора. Итог очередного безумия начальников был таков. Председатель комиссии по образованию префектуры Огава Синтарё пригласил мастера Итосу на совещание директоров школ. Пригласил не одного, а с учениками, и попросил дать показательные выступления юных каратистов. Огава был потрясен мастерством юношей. Вскоре ему предстояло написать отчет в Министерство Образования страны. Он написал... о нравственности и духовности боевого искусства каратэ. Надо отдать должное Министерству Образования: там оценили достоинства Каратэ-до. И дали добро - чего никто не ожидал - включить каратэ в обязательную программы физического воспитания Первой общеобразовательной школы Окинавы и специальной школы для мальчиков, готовящей будущих военнослужащих.

Впервые после долгих лет секретности и конспирации каратэ стали преподавать открыто. К тому времени я и мои товарищи-единомышленники уже лет десять шли путем Каратэ-до, а некоторые и того больше. Но об этом мы не распространялись. Зачем? Когда началась война с Синаем, один молодой человек стал упорно заниматься каратэ с мастером Итосу. Он протренировался больше года, а уж потом пошел добровольцем на фронт. Получил назначение в дивизию Кумамото. Во время медицинского осмотра дивизионный врач обратил внимание на мускулатуру юноши: «Вы из Окинавы? Каким видом борьбы вы занимались?» Парень ответил, что он простой фермер, и, кроме тяжелой физической работы, ничем никогда не занимался.

Медкомиссию вместе с ним проходил его товарищ. Тот не выдержал и выпалил: «Он занимался каратэ!» «Вижу, вижу», - пробормотал врач. Он все еще был под сильным впечатлением от развитого и накачанного тела юноши.

Я еще расскажу во второй части этой книги о том, что ката каратэ - это совокупность движений во всех направлениях. Здесь нет зацикленности на какой-то одной тенденции. Движения ног так же активны, как и движения рук. Все типы движений, включая повороты и прыжки, выполняются так, чтобы равномерно развивались все четыре конечности. Это одно из принципиальных отличий методики обучения каратэ.

Одной-двух минут достаточно, чтобы выполнить одно ката полностью. Есть быстрые, стремительные ката - на них уходит 30-40 секунд. В этот короткий промежуток времени вы тренируетесь в силу собственных возможностей и особенностей организма.

День ото дня растет ваше умение, автоматизируются навыки, вы уже можете выполнить более широкий объем упражнений. Достаточно один раз увидеть, как целеустремленный, серьезный студент секции каратэ задыхается. и не может восстановить дыхание после одной-двух минут работы в додзо, и вы поймете, насколько каратэ тяжело в учении. Но есть и другая сторона медали. Если количество и характер упражнений толково подобран для конкретного человека, учтены его индивидуальные возможности и физические особенности, опасности переутомления можно не бояться. Даже если ученик слаб здоровьем и переступил порог додзо в первый раз. Эти два обстоятельства - краткость упражнений и доступность для всех, сильных и слабых, здоровых и хилых, - тоже отличает каратэ от других боевых искусств.

И еще: для тренировок не нужно ни специальное оборудование, ни одежда, ни помещение. Каратэ можно заниматься в одиночку, вдвоем, с группой партнеров. Причем их количество не ограничено - и 100, и 200 человек.

Каратэ в целях самозащиты дает огромные возможности. Все ваше тело превращается в оружие. В мае 1922 г. Министерство Образования организовало, а главное, выделило деньги на Первую Ежегодную Спортивную Выставку. Её провели в Оканомизу. Меня, как президента Ассоциации Боевых Искусств Окинавы, попросили использовать эту возможность и представить наш местный стиль самозащиты. Просьба исходила от Департамента по Делам Образования Окинавы.

Я охотно согласился и стал готовиться к поездке в Токио. Я всегда считал себя посредственным оратором и все думал, как же мне рассказать огромной аудитории о боевом искусстве, о котором большинство не имеет ни малейшего представления. Думал, гадал и решил: возьму с собой фотографии - крупные планы ката, кумитэ, приемы для рук и ног. Так я и сделал. В столицу заявился с тремя огромными фотостендами.

Я планировал вернуться домой сразу после выставки. Но неожиданно в самый разгар ее работы мне принесли записку от Кано Дзигоро, известного мастера дзю-до. Он просил обучить его каратэ. Я не считал, что достоин такой чести, и вежливо отказался, объясняя отказ необходимостью вернуться домой. Но попросил разрешения посетить додзо великого мастера до отъезда. Он ответил: «Я прошу Вас встретиться со мной. Пожалуйста, подождите два-три дня. Я хочу, чтобы с Вами увиделись все». Через три дня я пришел в додзо Кодокан, где встретился с лучшими мастерами дзю-до. Их было около сотни.

Со мной не было моих учеников, не было никого, кто мог бы помочь в показательных выступлениях. На мое счастье, в Токио оказался Гима Синкин, молодой тренер каратэ из Окинавы. Он согласился выступить со мной, мы вместе показали ката и кумитэ. Некоторые из них, р особенно Канку, так поразили зрителей, что нас просили повторить все сначала много раз.

После выступлений началось обсуждение. Нас засыпали вопросами. Спрашивали все, и начинающие, и зрелые мастера дзю-до. Позже остались одни «старики». Кано Сэнсэй спросил, сколько нужно времени, чтобы отработать все ката. Я ответил: год, а то и больше. «Я не смею просить Вас задержаться здесь на такой срок», - сказал он. - «Но я бы очень хотел, чтобы Вы научили меня хотя бы двум-трем основным ката». Я был польщен и тронут просьбой великого педагога и мастера в мире боевых искусств.

Планы мои побыстрее вернуться домой рухнули. Я стал давать уроки каратэ в додзо Кодокан и Военной Академии Тойамы. Прошло совсем немного времени, и меня начали приглашать на консультации самые разные организации. Вот некоторые из них. Объединение штангистов, Спортивная школа, клуб художников. Брать уроки каратэ пожелало и семейство Сё, именитое и очень знатное.

Времени совсем не хватало. Но я чувствовал, что должен сделать все, что могу, ради Каратэ-до. Я старался не пропустить ни одной встречи, успеть на все выступления и лекции. Постепенно увеличилось количество желающих пройти ускоренный (краткий) курс обучения. Самые серьезные и упорные из них стали моими учениками на многие годы. Мне стали предлагать штатную работу в школах. Я был так занят, а дел впереди так много, что стало понятно: скоро вернуться домой мне не удастся.

Меня часто спрашивают: «Сколько существует стилей (разновидностей) каратэ?» Вопрос, на первый взгляд, простой. Но ответить на него сложно. Дело в том, что каратэ очень индивидуальный вид борьбы или спорта. Можно даже сказать, что у каждого каратиста свое каратэ. Существует несколько субъективных причин, определяющих появление многочисленных стилей каратэ. Взять, к примеру, такое обстоятельство. Человек не может верно выполнить какие-то движения ката, у него не получается тот или иной прием. В результате ката выполняется так, как может именно этот человек в силу своих физических данных. Недостаток прилежания - тоже причина: ученик заучивает ката неверно, хотя мог бы отработать его лучше. Бывает, люди подолгу не тренируются и забывают традиционные ката, пробуют выполнить их, а у них выходят совсем другие движения. Случаются и личные ошибки тренеров, и идиосинкразия на определенные движения в ката. Все бывает. Да, есть много причин, по которым то или иное ката видоизменяется. Но утверждать, что это ведет к появлению разных стилей, в строгом смысле слова не верно и даже недостойно.

Есть люди, и таких немало, кто пытается смешать малые навыки джиу-джитсу со столь же малыми навыками каратэ. В результате они проделывают нечто странное, не стоящее ни того, ни другого названия. Есть и такие, кто выдает свои доморощенные выдумки за некий особый стиль каратэ или особый стиль кэнпо. Будет жалко и стыдно, если их воспримут всерьез.

Слишком много развелось «мастеров каратэ», которых никто, кроме них самих, таковыми не считает. Бывает, является ко мне в додзо подобный господин и представляется: «Я лучший ученик Сэнсэя Имярек». Как правило, «лучший ученик» ничего, кроме амбиций, не имеет, у него нет даже посредственных навыков боевого мастерства. И чаще всего этих «мастеров» стоит пожалеть: они попросту обладают очень слабыми способностями. Можно только удивляться, как такой примитивный человек находит слова для саморекламы. И если таковые принимать всерьез, тогда количество стилей каратэ безгранично.

Несколько лет назад мы с учениками отправились в Бутоку-дэн в Киото на показательные выступления школ боевых искусств. Каратэ числилось в программе в разделе «Дзю-до». Я полюбопытствовал, кто еще примет участие в фестивале. И что я увидел? В программе были перечислены школы каратэ, о которых я в жизни не слышал. Когда дело дошло до выступлений, я вообще чуть было не потерял дар речи: ИХ каратэ было совсем НЕ каратэ. Я пришел в себя. Испытывая стыд и смущение, решил извиниться перед публикой. Ведь они только что принимали за каратэ то, что я, посвятивший этому искусству жизнь, не узнал и не мог считать таковым. И когда меня спрашивают, сколько стилей у каратэ, что я по-вашему должен отвечать? Перечислять это неизвестно что? Так врать непростительно.

Насколько мне известно, из прошлого до нас дошли два настоящих стиля: Годзю-рю мастера Мияги и Шито-рю мастера Мабуни. Я никогда не давал названия тому каратэ, которому обучаю сам. Некоторые мои ученики прозвали его Шотокан-рю.

Если внимательно рассмотреть ката, их можно разделить на две категории. Ката первой категории - трудные и тяжелые. Они подходят тем, кто стремится накачать мускулатуру и набраться силы. Ката второй категории легкие и быстрые. В них главное - подвижность и скорость. Двигаться, как пушинка, может научиться каждый.

Наши «старики» относят первую категорию к стилю Сорин-рю, а вторую - к стилю Сорей-рю. Думаю, точнее употребить слово «фу» - разновидность, манера исполнения, а не «рю» - стиль. В любом случае, это деление достаточно условно: ката Сорин состоят из медленных, как бы тяжелых движений, а ката Сорей - из быстрых и легких. Два типа ката каждый отрабатывает и применяет на свое усмотрение. Но это не значит, что можно, а когда-то и нужно, заниматься одним в ущерб другому.

МАСТЕР АЗАТО

Рисунок боя у Мастера Азато - я уже писал об этом - был совершенно выдающийся, своеобразный. Равных ему в Окинаве не было. Меня, несомненно, вела фортуна: я подружился с его старшим сыном. И я лишь могу благодарить судьбу за то, что среди моих жизненных наставников был великий мастер каратэ Ясутсуне Азато.

В социальной иерархии Окинавы главенствовали два клана - Удон и Тоноки. К клану Удон принадлежали владельцы поместий, феодалы, равные по знатности даймё Японии. Тоноки - наследственные главы городов и деревень. Их приравнивали к классу сёмайё (землевладельцы средней руки и мелкое дворянство). Через несколько лет после начала реформ Мейдзи (1868) место самураев занял класс сизоку. Выше их были только даймё, ниже - среднее сословие и простолюдины.

Владением мастера Азато была деревня Азато, расположенная между Нахой и Сури. Азато и другой большой мастер каратэ - Итосу - дружили с детства. Благодаря рекомендации Азато его друг был назначен на должность личного секретаря императора. Сам Азато пользовался наибольшим доверием императора среди офицеров. В должности адъютанта императора он был скорее его советником по политическим и административным вопросам.

Помню, он как-то заметил: «Вот увидишь, Фунакоши, как только построят Транссибирскую магистраль, будет, война. Война Японии с Россией». История доказала, что он был прав. Но сказано это было за много лет до начала войны, и мне тогда казалось, что старик фантазирует. Азато жил на маленьком, отрезанном от основной территории страны острове, но всегда был удивительно точен в оценке международных событий.

В начале реформ Мейдзи, когда жителям Рюкю предстояло решить, кого они будут поддерживать (то ли хранить верность сегуну Токугава, то ли подчиниться имперской власти), точка зрения Азато была твердой: островитяне должны сотрудничать с новым правительством. В годы реформ он остался верен себе: одним из первых мастер расстался с длинными волосами и вихром на голове, древним символом гордости и мужественности японцев. Позже он стал атташе и советником дома Сё, много лет прожил в районе Токио Кодзимаки, где близко общался с выдающимися людьми того времени.

Думаю, владеть мечом Азато научился в школе Дзи-ген. Он блестяще обращался с этим оружием. Хвастовство было совершенно чуждо мастеру, но порой он шутил так: «Если станет вопрос жизни и"смерти, и придется взять в руки меч, не сомневаюсь, что сумею его удержать...» Эта шутка обернулась реальностью в схватке с мастером Канна, знаменитым бойцом кэндо. Канна атаковал прямым ударом острейшего лезвия, Азато отбил нападение одной рукой и полностью обезвредил противника.

Канна Ясумори был известным «буши» (бойцом). В Окинаве словом «буши» называли не только самураев. Его значение было шире: «буши» означало «человек, искушенный в бушидо», т. е. «познавший Великий Путь Воина».

Мастер Канна прекрасно знал китайскую и японскую классику. Его ценили и уважали, как человека высокой эрудиции. О его физической силе ходили легенды. Плечи были такими огромными, что казалось, у него нет шеи. Люди шутили, что плечи у Канна в два этажа. Это был мужественный, бесстрашный человек, большого боевого духа, что бросалось в глаза сразу. Он напоминал шаровую молнию, окруженную пульсирующей аурой.

Странно, что когда такой человек выходил на бой с мастером Азато, он выглядел как-то беспомощно. Канна нападал снова и снова, но каждый раз безуспешно. Азато без видимых усилий отбрасывал и побеждал соперника.

Позже Азато объяснил мне это так: «Человеческая натура бывает трех основны типов - цельная, противоречивая и глубокая. Канна - человек цельный. Ему нет равных в мужестве и бесстрашии. Он подавляет противника. Такое впечатление, что заглатывает его. Чтобы противостоять человеку цельной натуры, надо быть либо противоречивым, либо глубоким от природы. Когда Канна стоит перед соперником, он поглощен одним - нападением. Если противник хоть чуть-чуть приоткрывается, Канна не выдерживает и атакует. Он уже не думает о том, кто победит. В результате побеждает не он».

Мастер Азато дал мне много бесценных советов. Я помнил его слова всегда. «Думай, что вместо рук и ног у тебя четыре меча. Ими можно ранить, а можно и убить одним касанием». Эти слова обретают больший смысл для того, кто видел Азато в бою. Как-то его попросили объяснить значение и показать удар иппон-кен. Азато быстро встал и сказал: «Нападай на меня». Тот, кто спрашивал, сделал, как велели.

В удар он вложил всю силу. Мастер ушел от удара, легко развернув тело, нанес иппон-кен по руке нападавшего, а следующий удар направил в солнечное сплетение. Все движения Азато были молниеносными и точными. Противник ничего не успел сообразить, не то что отбить удар мастера. И худо было бы парню, не останови Азато кулак на расстоянии тоньше пергаментного листа от его тела. Тот удар стал бы смертельным.

Обливаясь холодным потом, ученик смог прошептать: «Я все понял, спасибо». Когда парень снял верхнюю одежду, я увидел, что на руке, куда пришелся удар Азато, прямо на глазах растет огромный синяк. Я был единственным учеником мастера. По крайней мере, других я не знаю. Даже старшего сына Азато каратэ учил его друг, мастер Итосу. Как-то Азато сказал мне: «В древности люди понимали, как трудно учить и растить собственных детей. Тогда было принято меняться детьми. Их образованием и воспитанием занимались родители из других семей. И наоборот. Я научу тебя многому. Прошу тебя, передай все, что узнаешь от меня, моему сыну». Несомненно, больше всего о каратэ я узнал от мастера Азато. Впрочем, не только о каратэ.

Меня всегда поражало, как хорошо он знает все обо всех мастерах боевых искусств, достойных звания «буши». Он знал все: имя, адрес, у кого учился мастер, его возможности физические и интеллектуальные, сильные и слабые стороны. Азато говорил мне: «Если на тебя напали, не важно, когда, где и как. Важно знать, КТО, каков у него характер, какова сила, в чем он силен, в чем слаб. Если ты знаешь все это, можешь не тревожиться за себя. И еще. Всегда стоит знать, кто достоин твоего внимания. «Знать врага и знать себя - вот секрет победы», - помни об этом».

Эти слова обрели иное звучание, когда молодец по имени Киндзо Дзиро, любитель нападать на прохожих, избрал очередной жертвой Азато. Парень, правда, не знал, на кого покушается. Не стану рассказывать, чем все закончилось. Вы и так догадаетесь.

МАСТЕР ИТОСУ

Случайность, конечно, но у мастеров Азато и Итосу имя было одно: Ясутсуне. Внешне они являли собой полную противоположность. Азато - высокий, широкоплечий, с острым, пронзительным взглядом. Вылитый буши древности. Итосу был среднего роста, с мощным торсом. Его силуэт больше всего напоминал бочонок. Он носил усы и бороду. Но все равно лицом был похож на тихого, послушного ребенка. Руки Итосу были необыкновенно сильными.

Выпив немного, Азато и Итосу часто устраивали поединки по армрестлингу. Азато проигрывал всегда, даже если пускал в ход обе руки против одной руки друга. Перед тем, как сдаться, Азато бурчал: «Остается одно...» И он быстро сбрасывал руки Итосу, и два пальца правой руки летели и останавливались в доле дюйма от глаз друга. Объясню. Армрестлинг Окинавы отличается от этого вида борьбы в Токио. Локти не имеют опоры. Соперники скрещивают запястья, сжимают кулаки тыльной стороной вниз. Форма та же, что и при внутреннем блоке предплечий. Я еще расскажу об этом.

Я уже писал, что легендарная сила рук Итосу была, скорее, даром природы, который, конечно же, развили регулярные тренировки. Вот что произошло однажды в районе Тсудзи города Наха. Район славился развлекательными заведениями. Мастер Итосу решил скоротать вечер в родном из ресторанов. Он уже входил в двери, как вдруг какой-то парень выскочил из темноты и с резким криком «кийа» нацелился ударить Итосу в спину. Мастер мог легко увернуться, но не сделал этого. Он напряг мышцы торса так, что кулак хулигана будто угодил в камен-' ную стену. Тот закричал от боли и удивления и собрался было удрать. Не тут-то было: мертвая хватка Итосу уже легла на запястье парня. I» Он чувствовал силу мастера и даже не пытался освободиться - берег кости. Парень едва дышал от боли. Пот выступил на лбу и тек по лицу. Итосу даже не повернул головы. Он шел в ресторан и тащил за собой парня. Вошел в зал, сел за столик, велел перепуганной официантке принести еды и вина. Когда выпивка была на столе, мастер левой рукой взял бокал, а правой развернул трясущегося от ужаса бандита лицом к себе. Итосу отпил немного, взглянул на парня, улыбнулся и сказал: «Не знаю, что ты имеешь против меня. Выпить хочешь?» Потеряв от стыда дар речи, молодой человек низко поклонился.

Тело Итосу было так накачано силой, что казалось неуязвимым. Он мог выдержать удар любой силы и не обнаружить при этом признаков боли или травмы. Расскажу еще об одном случае.

Жил тогда в Окинаве некий молодой тренер каратэ. За ним тянулась дурная слава любителя уличных драк. Чтобы проверить свою силу, он высматривал на улице одинокого прохожего и провоцировал драку. В один «прекрасный» день ему в голову пришла глупейшая мысль: «Все твердят о неимоверной силе Сэнсэя Итосу. Проверим. Если я подстерегу его и нападу внезапно со спины, он ничего не сможет сделать».

И парень стал ждать удобного случая. Однажды он выследил Итосу, когда тот поздно возвращался с вечеринки домой. Юноша подождал, когда мастер приблизится, подкрался сзади и молча ударил Итосу в самое уязвимое место на спине. Мастер даже не пошатнулся и шел себе, как будто ничего не случилось. Парень попытался ударить его в бок. Итосу мгновенно схватил его запястье и крепко сжал. Рука у молодца онемела. Еще бы. Мастер легко разбивал одной рукой толстую бамбуковую палку. Пленник еще пытался как-то сопротивляться свободной рукой. Но, само собой, зря: Итосу попросту не обратил на это внимания.

В отчаянии юнец закричал: «Мастер. Простите меня». Итосу шел неспеша. Через минут пять раздался его спокойный голос: «Кто ты?» «Меня зовут Сабуре», - был ответ. Тогда мастер, наконец, повернул голову и посмотрел на беднягу: «Сабуре, значит? - Итосу усмехнулся. - И зачем, Сабуре, ты так шутишь со стариком?» С этими словами он отпустил руку молодого человека и отправился дальше. Конец истории очень характерен для мастера Итосу.

ЗАПОВЕДИ В УЧЕНИИ

Прежде чем говорить о технической стороне каратэ, мне хотелось бы дать несколько главных советов о том, как начинать занятия, с каким внутренним настроем приступать к тренировкам каратэ.

Во-первых, каратэ - военное искусство, что требует самого серьезного к нему отношения и подхода. Я говорю сейчас не о прилежании. Делая каждый шаг, каждое, самое легкое движение, помните: перед вами противник с готовым к бою мечом.

Каждый ваш удар должен нести в себе всю силу, на которую вы способны. А в вас должна быть уверенность, что этот удар решающий, и победа за вами. Будьте уверены в этом, даже если удар не удался, иначе можно поплатиться жизнью. Вера в победу концентрирует мысли и энергию, ваш боевой дух, дает полный выход силе. И неважно, как долго вы занимаетесь каратэ. Если на тренировке вы думаете только о том, правильно ли движутся руки и ноги, лучше займитесь танцами.

Тренируясь с нужным настроем, вы преуспеете не только в каратэ. Это очень поможет в жизни. Она ведь часто напоминает поединок. Если ваши личные неудачи являются следствием недостаточно серьёзного отношения к жизни, глупо надеяться, что у вас будет шанс отыграться.

Второе. На тренировках не жалуйтесь. Вообще, слов поменьше. Только лентяи, неспособные трезво взглянуть на себя, находят утешение в словоблудии. Часто их глупые стенания звучат высокопарно. Вот пример. На занятиях, где отрабатывали заднюю стойку, я нередко слышал от учеников, что они не могут ее исполнить, сколько бы ни старались. Они всерьез спрашивали, что им делать, после часа (!) работы. А на эту позицию при ежедневных занятиях «до седьмого пота», уходит, порой полгода, а то и год. Мне смешно, когда сетуют: «Сколько бы я ни бился...» - в самом начале пути. Мона и Дзен, услышав такое, вполне могли накричать, оскорбить «несчастного», даже заставить есть собственные испражнения. На словах ничему не научишься. Учится ваше тело. Через боль, через труд вы осознаете: если это могут другие, смогу и я. Спросите себя: «Что мне мешает? Что я делаю не так? Чего мне не хватает?» Только так можно овладеть боевым искусством. Важные вещи, о которых мы узнаем от кого-то, можно забыть. То, чему научился через собственные страдания, слезы, труд, не забудешь никогда. Видимо, поэтому мастера боевых искусств старины вручали грамоты и доверяли главные приемы только тем, кто работал без устали, не жалея себя. Так открывался им истинный дух будо.

Третье. Когда начинаете осваивать новый прием, работайте упорно до тех пор, пока не поймете его значения. Не пытайтесь узнать все сразу. Так не бывает. Работайте, работайте... В каратэ много приемов и ката. Не попадитесь на удочку: дескать, так много всего надо выучить, так выучу все скоренько в общих чертах. Это путь в никуда.

Нельзя запомнить ката и приемы, не вникая в их суть и назначение. Тогда ката превращается в бессмысленную совокупность движений. Отрабатывать каждое движение отдельно, не связывая его со всем ката, тоже неверно. Так вам никогда не увидеть взаимодействия одного ката с другим. Если выучишь что-то одно, а что-то пропустишь, в результате выйдет полная неразбериха и сумятица.

Тот, кто правильно освоил даже один прием, уже сам увидит его связь с другими. Верхний удар, нижний удар, фронтальный удар - по сути вариации одного и того же удара. Да и все тридцать с лишним ката, если разобраться, версии всего нескольких. Если вы овладели одним приемом, вам остается внимательно следить за соблюдением формы всех остальных. А опытный тренер подскажет, что в них самое важное. И вы освоите все в сравнительно короткий срок.

Расскажу вам одну историю об известном мастере литературного жанра. В юности он решил учиться читать баллады и легенды, хотел стать актером. Его педагог был очень строгим. День за днем он заставлял молодого человека читать один и тот же отрывок из «Тайкоки» - драмы жизни времен Тойотоми Гидоси. По сотне раз в день бедняга повторял одно и то же. А учителю все что-то не нравилось: «Еще раз!» И так почти год. Он не позволял ученику прочесть хотя бы строку следующей главы.

В конце концов, замученный юноша решил, что выбрал не ту профессию, и ночью убежал из дома. Он отправился искать счастья и другого способа заработать на жизнь в древнюю столицу Идо. Ему пришлось заночевать в гостинице провинции Суруга (сейчас ее называют Сизуока). В тот вечер там проходил конкурс чтецов. Молодой человек решил принять в нем участие: будь, что будет. Он вышел на сцену и почел тот самый отрывок, который знал назубок. И как прочел. Когда он умолк, к нему подошел организатор конкурса. «Это было великолепно» - все, что он мог произнести. «Как ваше имя? Уверен, вы знаменитый актер. Но меня подводят старые глазам: я не узнаю Вас». От таких слов молодой человек совсем растерялся. Он покачал головой: «Вы ошибаетесь. Я просто любитель. Сознаюсь вам, я не знаю ни слова дальше этого отрывка».

Организатор удивился: «Не может этого быть. Вы не уступаете великим мастерам. Кто учил Вас?» Тут юноша выложил все. Как терзал его учитель, как он сбежал и оказался в этой гостинице... Старик вздохнул: «Вы совершили большую глупость. Такой педагог послан вам Небом. Послушайте меня. Возвращайтесь обратно, просите прощения, умоляйте, но добейтесь, чтобы он продолжил уроки с вами». Молодой человек уже и сам понимал, что сглупил и погорячился. Он вернулся к своему педагогу. Сейчас это знаменитый актер Кошидзи. Впрочем, важно не имя. Важно сделать вывод из этого рассказа.

Четвертое. Не изображайте из себя великого мастера, не хвастайте силой. Дикость, но факт: многие, кто занимается боевым мастерством, как-то незаметно превращаются в «клоунов боя». Представьте себе человека с огромными плечами, мощными бицепсами. Он идет по улице с таким видом, будто он хозяин всего вокруг. Лицо самодовольное: «Глядите, какой я герой!» Вызовет он уважение? Едва ли. Причем, самое смешное, что подобные господа обычно мало что умеют и знают.

Иногда новички в додзо изображают из себя крупных мастеров. Этим они позорят и себя и благородное искусство боя. Есть и такие, кто выучил один-два приема, но ведут себя вызывающе, провоцируют конфликт, чтобы пустить в ход кулаки. Смешно и глупо. «Его улыбка покоряет младенцев, его гнев приводит в ужас тигра» - вот характеристика истинного бойца и воина.

Пятое. Вежливость. Помните: каратэ начинается с учтивости и учтивостью заканчивается. Особое уважение и почтение проявляйте к старшим. Нет ни одного вида боевого искусства, где вежливость и хорошие манеры не считались бы основными качествами.

Причем уважительность и хорошие манеры не должны демонстрироваться только в додзо. Тот, кто искренне поклонится алтарю в додзо, не пройдет мимо святыни нигде. Будь то улица, лес, поле, где никого нет. Точно так же грош вам цена, если вы уважительны к тренеру в додзо, но невнимательны к отцу, деду, старшему брату. Таким не место в каратэ, да и в других боевых искусствах тоже. В доме должно слушаться отца и старше го брата. В школе - учителя. В армии - офицера, старшего по званию. На службе - начальника. Этот закон действует и на занятиях каратэ. Ему следуют безоговорочно.

Шестое. Сторонитесь всего дурного. Перенимайте хорошее. Если в работе других вы находите нечто, чему стоит научиться, учитесь без колебаний. Увидели хороший удар, задайте себе вопрос: «В чем его сила? Как научиться делать так же? Что нужно изменить в моей технике?» Это один из верных способов совершенствования мастерства. Если вы заметили, что чьи-то навыки со временем не стали сильнее, опять же задайте вопрос себе: «Почему? Он мало работает? Ему не достает толковых наставников? Не происходит ли со мной нечто подобное?» Такой подход не только поможет вам улучшить технику боя. У всех у нас есть свои достоинства и недостатки. И если мы искренни в желании стать лучше, каждый, кого встречаешь в жизни, может стать своего рода образцом или отражением нас самих со всеми плюсами и минусами. Есть старинная пословица. Кстати, она совершенно в духе учения Конфуция. А пословица такая: «Если рядом со мной еще двое, они могут быть моими наставниками: я возьму от них все хорошее, увижу их недостатки и стану сам избегать подобного».

Седьмое. Представьте себе, что каждый день вашей жизни - это тренировка в додзо. Не думайте о каратэ, как о спорте или способе борьбы. Дух каратэ, его правила и законы помогут в решении всех жизненных проблем. Это тот дух, который заставляет вас собраться, стиснуть зубы и пережить холод зимы. Дух, который помогает перетерпеть изнуряющую жару лета. Тело, которое приучено к ударам напряженными тренировками, выдержит многое. Тот, чей дух силен и стоек, не знает уныния, для него нет испытания, которое может сломить его. Тот, кому знакомы годы физической и духовной боли, готов к любому удару, ему по плечу все. Такого человека, не сомневаясь, можно назвать последователем Каратэ-до.

ПЕРЕД УРОКОМ

Помните наставление мастера Азато: «Считай, что вместо рук и ног у твоего противника мечи»? Это значит, что любая часть тела от макушки до кончиков пальцев на ногах может служить оружием.

Одной рукой каратист наносит более десяти разных ударов. И в каждом из них задействована определенная часть руки. Вот основные виды ударов: сэйкэн - прямой удар кулаком, уракэн - тыльный удар, шукэн - удар кулаком вытянутой руки, иппон-кэн - удар в определенную точку суставом согнутого указательного пальца, накадака-кэн - удар в определенную точку суставом среднего пальца, теттсуи - удар-молот, нукитэ - удар-копьё, нихон-нукитэ - удар-копьё двумя пальцами, иппон нукитэ - удар-копье одним пальцем, шуто - удар ребром ладони и хай-су - удар тыльной стороной кисти.

Ногой от лодыжки и ниже можно нанести следующие удары. Коши - бросок ногой, сокуто - нога-меч, тсума-саки - удар пальцами ног, эншо - удар пяткой, соккё - удар верхней частью стопы. Запястья, локти, колени и все прочее имеет свое назначение в каратэ. И нет преувеличения в том, что каждая часть нашего тела может служить грозным оружием. Сила и ловкость каратиста зависят от регулярности тренировок и того, насколько совершенно он управляет своим телом. И надо ли говорить, что ваша техника хороша тогда, когда уместна. Следите за собой. Не уподобляйтесь лентяям и болтунам, кто мало и плохо работает, но много и красиво говорит. С древности таких «мастеров» называют «куки буши». «Куки» означает «рот», а «буши» - воин. К сожалению, сегодня этих куки буши полным полно. На первых уроках каратэ новичков учат правильно сжимать кулак. Затем переходят к основным стойкам, позициям, блокам и атакам. Все повторяют снова и снова много раз.

Кажется, нанести удар кулаком - проще простого. Это и ребенок умеет. Но безупречного, точного удара добиться сложно. Это труд, долгий и тяжкий. Здесь не обойтись без терпения, усердия, полной выкладки сил. Запомнить характер и порядок движений в каратэ легко. Но интеллектуальной памяти мало. Каратэ требует работы и постоянного совершенствования. Надеюсь, вы это хорошо понимаете.

После того, как ученик получил общее представление о технике боевого искусства, приступают к отработке ката. В этой книге я подробно описываю Тэн но Ката. Оно получило развитие в нашем додзо Шотокан. Состоит из основных приемов блокировки и нападения. Тэн но Ката хорошо еще тем, что им вполне может овладеть даже новичок. Разные ката были созданы мастерами прошлого. Их имена до нас не дошли. Методика атаки и защиты, которой они пользовались, основана и проверена их личным опытом.

Я уже говорил о том, что никаких письменных документов о каратэ не сохранилось. Как же дошли до нас ката, рожденные много веков назад? Их передавали из поколения в поколение. Отец сыну или ученику, те своим детям и т. д. Тут стоит добавить, что погрешности памяти или неверное восприятие ката внесли свою лепту в вереницу заблуждений и ошибок.

Без записей вряд ли можно чему-нибудь доверять полностью. Единственный способ оценить то или иное ката - проверить его на себе. А это - тренировки и изучение теории. Лишь тогда можно иметь право на собственное суждение.

Сегодня в Шотокане мы учим и отрабатываем следующие ката. Тэн но Ката, Чи но Ката, Хито но Ката, Хэйан Шодан, Хэйан Нидан, Хэйан Сандан, Хэйан Йодан, Хэйан Годан, Тэкки Шодан, Тэкки Нидан, Тэкки Сандан, Бассай Дай, Бассай Шо, Канку Дай, Канку Шо, Эмпи, Ган-каку, Джуттэ, Хангэтсу, Джион, Мэйкио, Хаккё, Кайюн, Шото, Шоин, Хотаку и Шокайё.

Я уже писал о том, что главное в работе над ката - сконцентрироваться на каждом. Куда полезнее овладеть одним в совершенстве, чем знать тридцать по верхам.

Итак, вы уже начали понимать смысл движений рук и ног, основные элементы нападения и защиты. Словом, то, из чего состоят ката. Теперь можно переходить к кумитэ, «спаррингу». Работа над ката не требует партнера, в кумитэ он необходим. Здесь вы отрабатываете технику с реальным противником, который нападает, блокирует удары, идет в контратаку. Именно в кумитэ вы осознаете, как сложно нанести точный удар по цели, которая движется, как трудно блокировать неожиданное резкое нападение. Вы поймете, насколько важна скорость реакции, движений ног, ловкость. Поймете, что значит правильно дышать, что такое маай и многое другое. Вы научитесь наносить отвлекающие удары, разбивать защиту противника. Наконец, вы оцените, как важен боевой дух и уверенность в победе. И самое главное, вам станет ясно: хорошему нет предела. То, что казалось вам превосходным, на деле может быть куда совершеннее.

Все это время продолжайте изучать основы - характер разных ударов и блокировки. Вам предстоит не только овладеть всеми блоками, и всеми видами атаки, вы должны среди них отобрать те, которые ближе вам лично, учитывая возраст, телосложение, рост и т. д.

Например, человека ростом выше 180 см редко атакуют в лицо. Чаще удары нацелены в грудную клетку или ниже пояса. Соответственно, ему стоит обратить больше внимания на блоки среднего и нижнего уровня. Человеку невысокому и не очень сильному не разумно избрать для себя приемы, расчитанные на большую физическую силу. Ему полезнее сконцентрироваться на скорости движений, работать над маневренностью тела. Или учиться разным способам разбивания защиты противника. Если вы занимаетесь бестолково, не думая, навыки, которые вы приобретаете, в жизни мало пригодятся. Важно распознать и применять технику, наиболее действенную в каждом конкретном случае.

ПОРТРЕТЫ ТРЁХ УЧИТЕЛЕЙ

Один из старейшин огласил указ деревенского главы: все молодые люди должны собраться на площади. Такое случалось не часто и означать могло одно: Азато Ясут-суне, глава деревни Азато, хочет сообщить селянам что-то важное.

Господин Азато, непобедимый воин, непревзойденный мастер палочного боя, боя на мечах, прекрасный наездник - знаток всех боевых искусств. Его уважали и побаивались. Даже сам великий мастер каратэ Итосу смотрел на него почтительно. Постоянно имея перед глазами такой пример для подражания, молодежь деревни, естественно, увлеклась искусством боя. Каждый вечер на сельской площади устраивались поединки сумо. Эта старая площадь превратилась в арену многих состязаний: по борьбе, палочному бою... Молодежь очень гордилась своими умениями. То и дело вспыхивали ссоры, конфликты, которые порой разрешались в схватке на площади. Если кто-то просто несколько раз присутствовал там, как зритель, это уже было поводом для гордости и чужой зависти: площадь многому учила, там набирались опыта и боевого, и житейского. И вот сейчас вся эта доблестная молодежь собралась вместе. Юные, с великолепными тренированными телами, они являли собой впечатляющее зрелище. Мастеру Азато сказали, что все в сборе. Он вышел вперед, величественный и спокойный.

Стоит сказать, что когда он гневался, его глаза могли до смерти напугать даже тигра. Но сейчас он доброжелательно улыбался: «Прежде всего, благодарю, что пришли. Пожалуйста, подойдите поближе, я хочу, чтобы услышали все. Я собираюсь сообщить вам что-то очень важное. Точно, все в сборе?»

Он медленно обвел глазами лица о произнес: «Подождите, по моему кого-то нет. Кого?»

Чей-то голос ответил: «Господин, все здесь, по крайней мере все, кто может двигаться. Нет Киндзё Дзиро, он не встает с постели». «Это не дело. Я требую, чтобы он пришел. Если он не может ходить, пошлите ему мой паланкин, его принесут».

Двое встали и отправились за болящим с паланкином. Не обращая внимания на крики Дзиро, они скоро вернулись с ним. Он медленно сполз с паланкина, весь в марлевых повязках, голова замотана белым полотенцем. Это был крепкий парень с хорошо развитой мускулатурой. Но выглядел он как-то невзрачно, казался растерянным и подавленным. Один из носильщиков паланкина взял его за руку, чтобы поддержать. Дзиро закричал от боли.

Мастер Азато молча наблюдал все это, потом сказал: «Дзиро, - он говорил очень тихо. - Что случилось? Где твоя энергия, где боевой дух? Еще вчера они били через край». От ужаса и удивления Дзиро вылупил глаза. Голос! Он уже слышал этот сильный, глубокий голос... Этот голос проникает в самую душу, от него идет мороз по коже... «Мастер...» «Что, больно? Что за врачи пошли нынче?... Но послушай, Дзиро, не одному тебе больно после драки, да еще когда побьют тебя. Так же больно и другим. Ты не знал? Так знай. Тебе еще повезло, что это был я. Если бы на моем месте оказался мастер Итосу, например, едва ли ты бы был сейчас здесь. Ты же слышал о пьянице, который вдребезги разбил кулаки об Итосу? А вы слышали о том, что на прохожих нападают в сосновой роще? - теперь Азато обращался ко всем. - Как стемнеет, туда боятся ходить. Сбивать с ног и бить прохожих - мерзко, это цель недостойная. Наша единственная цель - совершенствовать себя. Ради этого мы занимаемся искусствами боя. Слушайте меня все. Слушайте внимательно. Может быть, Дзиро не один такой, кто не понимает этого. Позволить зависти и запальчивости взять верх над собой - срам для самурая. Прежде чем пробовать на других свои кулаки, очисти мысли и сердце».

Деревенский глава говорил с молодежью, как строгий отец, а в глазах была нежность матери. После этого урока хулиганства и насилия среди молодежи не стало.

Мы с сыном мастера Азато тренировались у мастера Итосу. Я просыпался, когда было еще темно, и шел четыре километра пешком к дому учителя. Урок заканчивался, и я отправлялся домой. Народ только-только просыпался. И так каждый день, десять лет подряд. Так я отрабатывал три Текки Ката, конек мастера Итосу. На каждое из них уходило где-то года по три, хотя просто запомнить порядок и характер движений не так уж сложно и долго - минут двадцать-тридцать. Но в те времена учили строго. Сам Итосу часто повторял: «Легче всего выучить Текки Ката, труднее всего выучить тоже Текки Ката».

Итосу был рожден для Каратэ-до. Говорят, именно он создал и разработал пять Хэйан Ката. У него было много метких выражений. Вот одно из них: «Если от удара не чувствуешь боли, на удары можно не обращать внимания». Сам он действительно выдерживал удары такой силы, которые свалили бы с ног кого угодно. У мастера Азато любимым выражением было другое: «Представь, что вместо рук и ног у тебя четыре меча».

Если Итосу выпивал немного, он обращался к новичкам: «Все. Я не пошевелю и пальцем. Подходите и нападайте на меня со всей силы. Можете бить везде, кроме кончика носа. Это единственное место, которое не станет крепче, как ни старайся». Он лукавил. Было еще одно, о чем мастер нежно заботился - борода. Гуляя по » вечерам, он прятал ее под одеждой. Бородой Итосу страшно гордился и часто говорил как бы в шутку: «Разве ' можно допустить, чтобы кто-то схватил меня за бороду и таскал?»

Сила и мастерство Итосу не имели равных, но он постоянно самосовершенствовался. Даже Азато поражала и восхищала мощь хватки друга. Как-то оба они выпили и решили навестить общего знакомого. Подойдя к дому, мастера увидели, что огромные ворота заперты, и заперты изнутри. Они подумали было, что дома никого нет, но тут услышали характерные звуки: в доме шла веселая пирушка. Они стучали, кричали - никакого эффекта.