Самарский Государственный Аэрокосмический Университет

РЕФЕРАТ

по физической культуре

Единство мировоззренческого, интеллектуального и телесного компонентов в формировании физической культуры личности

Создание условий для формирования человека, гармонически сочетающего в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство, является одной из актуальных проблем.

Физическая культура представляет собой общественное явление, тесно связанное с экономикой, культурой, общественно-политическим строем, состоянием здравоохранения, воспитанием людей.

Наш век — век значительных социальных, технических и биологических преобразований. Научно-техническая революция внесла в образ жизни человека наряду с прогрессивными явлениями и ряд неблагоприятных факторов, в первую очередь гиподинамию и гипокинезию, нервные и физические перегрузки, стрессы профессионального и бытового характера. Все это приводит к нарушению обмена веществ в организме, предрасположению к сердечно-сосудистым заболеваниям, избыточной массе тела и т. п. Влияние неблагоприятных факт50оров на состояние здоровья молодого организма настолько велико и объемно, что внутренние защитные функции организма не в состоянии с ними справиться. Опыт десятков тысяч людей, испытавших на себе воздействие такого рода неблагоприятных факторов, показывает, что лучшим противодействием им являются регулярные занятия физическими упражнениями, которые помогают восстановлению и укреплению здоровья, адаптации организма к условиям внешней среды.

Занятия физическими упражнениями имеют огромное воспитательное значение — способствуют укреплению дисциплины, повышению чувства ответственности, развитию настойчивости в достижении поставленной цели. Это в одинаковой степени касается всех занимающихся, независимо от их возраста, социального положения, профессии.

Физическая культура представляет собой сложное общественное явление, которое не ограничено решением задач физического развития, а выполняет и другие социальные функции общества в области морали, воспитания, этики. Она не имеет социальных, профессиональных, биологических, возрастных, географических границ.

Физическая культура реализуется в таких формах (компонентах), как физическое воспитание (связанное с освоением физических и духовных сил человека), спорт (их совершенствованием), физическая рекреация (поддержанием), двигательная реабилитация (восстановлением). Внутренним наполнением каждой из них является сочетание интеллектуального, социально-психологического и двигательного компонентов, а также определенной системы потребностей, способностей, деятельности отношений и институтов. Это определяет специфику каждого компонента физической культуры, где преобладающим моментом будет служить одухотворенность физического. Центральным системообразующим фактором, объединяющим все компоненты физической культуры, предстает физкультурно-спортивная (физкультурная) деятельность, направленная на физическое совершенствование человека. По-видимому, эти суждения должны носить методологический характер и приниматься во внимание как при совершенствовании общих основ теории физической культуры, так и при формировании ее частных теорий.

Теория физической культуры исходит из основных положений теории культуры и опирается на ее понятия. В то же время она имеет специфические термины и понятия, которые отражают ее сущность, цели, задачи, содержание, а также средства, методы и руководящие принципы. Главным и наиболее общим является понятие «физическая культура». Как вид культуры она в общесоциальном плане представляет собой обширнейшую область творческой деятельности по созданию физической готовности людей к жизни (укрепление здоровья, развитие физических способностей и двигательных навыков). В личностном плане физическая культура — мера и способ всестороннего физического развития человека.

В теории физической культуры процесс физического воспитания определяется видовым понятием "воспитание" и в силу этого характеризуется всеми признаками любого педагогического процесса. Отличительные же черты, по определению теоретиков физической культуры, - направленность физического воспитания на формирование

двигательных навыков и развитие физических качеств человека, совокупность которых в решающей мере определяет его физическую работоспособность. Специалисты, как правило, подчеркивают, что в физическом воспитании следует различать две специфические стороны: обучение движениям (двигательным действиям) и воспитание физических качеств. Многолетний педагогический опыт, экспериментальные данные, социологические исследования указывают, что подобной констатацией содержание физического воспитания не ограничивается, но, по-видимому,

стоит согласиться с тем, что именно двигательный компонент более всего

характеризует его специфику.

В то же время педагогическая практика указывает, что если физическое воспитание "замкнуто" на двигательной деятельности и целенаправленно не воздействует на духовное развитие и чувственную сферу молодого человека, то оно наряду с положительными нравственными качествами может формировать асоциальное поведение и эгоистические устремления личности.

Преобладание телесного компонента в содержании физического воспитания в ущерб социокультурному приводит к деформации ценностей физической культуры, в результате чего физическое воспитание утрачивает черты гуманистической направленности педагогического процесса, его общекультурной и нравственной содержательности.

Традиционный подход к физическому воспитанию на деле лишь декларирует единство в развитии духовной и физической сферы студента, тем самым существенно обедняя его возможности, что в конечном итоге приводит к разрыву образования и культуры. Сам же процесс физического воспитания утрачивает культурный, нравственный и одновременно предметно-содержательный смысл.

Эмоционально-целостное отношение к физкультурной деятельности не формируется спонтанно и не наследуется, оно приобретается личностью в процессе самой деятельности и эффективно развивается с освоением знаний и творческого опыта, с проявлением инициативы и активности в истинном педагогическом процессе.

В то же время наибольшего положительного результата в физкультурном образовании можно достигнуть в случае создания педагогической системы формирования у студентов потребностей в физической культуре с мощной системой оздоровительных технологий, обеспечивающей осознанный здоровый образ и спортивный стиль жизнедеятельности каждого молодого человека.

Спортивная тренировка, как указывают специалисты и многолетний практический опыт работы по физкультурному воспитанию студентов, пока единственная научно обоснованная концепция управления развитием физических качеств человека.

Выносливость, сила, быстрота, высокий уровень функциональной подготовленности организма, его работоспособности могут быть приобретены только путем использования эффекта целенаправленного организационного процесса адаптации организма к физическим нагрузкам определенного содержания, объема и достаточной (разумной) интенсивности.

Наилучших результатов в развитии двигательной активности студентов в избранном виде физической культуры можно достичь при максимальном учете их индивидуальных двигательных характеристик, социально-психологических факторов, морфофункциональных способностей организма. Это создает предпосылки к самоопределению, самовоспитанию, саморазвитию и самореализации студентов в

различных видах физкультурной деятельности.

Спортивный путь - это энциклопедия технологий культурного преобразования телесного (физического), психического и нравственного в личности, и не использовать его в физкультурном воспитании овременного человека было бы ошибочным. Наибольшей популярностью у студенческой молодежи пользуется физическая рекреация.

Физическая рекреация как вид физической культуры вошла в жизнь студенческой молодежи в различных терминах и понятиях, характеризующих ее отдельные стороны: "массовая физическая культура", "оздоровительная", "массовый спорт", "активный отдых" и др. В процессе исследования установлено, что в действительности "физическая рекреация" охватывает содержание всех указанных выше терминов.

Она представляет собой процесс использования физических упражнений, игр, видов спорта в упрощенных формах, естественных сил природы с целью активного отдыха, развлечения, переключения на другие виды деятельности, отвлечения от процессов, вызывающих физические, интеллектуальные, психические утомления, получения удовольствия, наслаждения от физкультурной деятельности.

Таким образом, физическая рекреация удовлетворяет потребности, интересы, мотивы студенческой молодежи в эмоциональном активном отдыхе, рациональном использовании свободного времени. Она удовлетворяет групповые и индивидуальные потребности молодежи в нерегламентированной, относительно свободной формой двигательной активности, адекватной их субъективным возможностям, содействуя при

этом нормальному функционированию организма путем создания оптимального физического состояния.

Рассмотрим требования к организму, предъявляемые при активной умственной деятельности (в частности, у студентов).

В одном из докладов Комитета экспертов Всемирной организации здравоохранения указывается, что увеличение числа заболеваний сердечно-сосудистой системы и других функциональных нарушений среди студентов является следствием все увеличивающейся интенсификации умственного труда и нервно-эмоциональных перегрузок.

К факторам риска, способствующим появлению сердечнососудистых, нервных и психических заболеваний, относятся также социальные перемены, жизненные трудности, непонимание близкими людьми, нетерпение, постоянное ощущение недостатка времени, торопливая еда, мотивационный конфликт и конфликт интимно-личного характера, смена работы и профессии и т. п.

Особенно остро интенсивная умственная работа отражается на состоянии ЦНС и на протекании психических процессов. Большая нагрузка на ЦНС и на ее высший отдел - кору головного мозга проявляется преимущественно в таких психических процессах, как внимание, восприятие, мышление, анализ, память, эмоции. В мозге с наибольшей интенсивностью протекают процессы обмена веществ, он составляет 2-2,5% от общей массы тела, потребляет 15-20% кислорода, поступающего во внутреннюю среду организма, и для нормального проявления своих функций мозг должен иметь высокий уровень стабильности кровообращения.

Однако, многие факторы, сопутствующие умственной деятельности студентов, снижают эффективность кровообращения в головном мозге, ухудшают его кровоснабжение. К ним относятся: длительное пребывание в положении сидя за столом, нервно-психическое напряжение, отрицательные эмоции, напряженная работа в условиях дефицита времени, высокая ответственность за результаты усвоения знаний и др.

Длительная напряженная умственная работа снижает также возможности организма к ее качественному продолжению, наступает утомление, как нормальная реакция организма. Утомление может вызвать состояние усталости, которое появляется перед наступлением утомления и является субъективным чувством человека. Усталость нарастает при непонимании значения выполняемой работы, неудовлетворенности ее результатами. Наоборот, усиление интереса, успешное завершение работы снижает чувство усталости. Утомление не всегда обнаруживается в одновременном ослаблении всех сторон деятельности. Снижение работоспособности в одном виде учебного труда может сопровождаться сохранением его эффективности в другом виде. Так, например, устав производить вычислительные операции, можно успешно заниматься чтением. Такое утомление, частичного характера, свойственно определенным видам умственного труда и является обратимым процессом. Утомление снимается своевременным эффективным отдыхом, особенно связанным с двигательной активностью.

Степень развития утомления можно определить по некоторым внешним признакам (табл. 1). Но может быть и такое состояние общего утомления, при котором, например, ни занятия математикой, ни чтение литературы, ни даже простой разговор оказываются не по силам - только безудержно хочется спать. В таких условиях повышение умственной работоспособности за счет функционального перенапряжения весьма опасно для организма и, как правило, вызывает длительное неблагоприятное последствие.

При систематическом перенапряжении нервной системы возникает переутомление, для которого характерны чувство усталости до начала работы, отсутствие интереса к ней, апатия, повышенная раздражительность, снижение аппетита, головокружение и головная боль.

Объективными признаками переутомления являются: снижение веса тела, диспепсические расстройства, повышение сухожильных рефлексов, лабильность частоты сердцебиения и артериального давления, потливость, выраженный дермографизм, снижение сопротивляемости организма инфекциям, заболеваниям и т. п.

Таблица 1

Внешние признаки утомления в процессе умственного труда студентов (по )

Объект наблюдения | Утомление | ||

Незначительное | Значительное | Резкое | |

Внимание | Редкие отвлечения | Рассеянное, частые отвлечения | Ослабленное, реакции на новые раздражители (словесные указания) отсутствуют |

Поза | Непостоянная, потягивания ног и выпрямление туловища | Частая смена поз, повороты головы в разные стороны, облокачива-ние, поддержание головы руками | Стремление положить голову на стол, вытянуться, откинуться на спинку стула |

Движения | Точные | Неуверенные, замедленные | Суетливые движения рук и пальцев (ухудшение почерка) |

Интерес к новому материалу | Живой интерес, задавание вопросов | Слабый интерес, отсутствие вопросов | Полное отсутствие интереса, апатия |

Оценка степеней переутомления представлена в табл. 2.

Таким образом, умственная деятельность, связанная с психическими напряжениями, предъявляет высокие требования к организму и при определенных неблагоприятных условиях может быть причиной серьезных заболеваний.

Активный отдых человека положительно влияет на уровень интеллекта, благодаря увеличению работоспособности нервной системы и устойчивости её к различным нагрузкам. Рассмотрим вопрос об интеллектуальной работоспособности и влиянии на неё физической культуры человека подробнее.

Таблица 2

Краткая характеристика степеней переутомления (по

)

Симптом | Степень переутомления | |||

I-начинающееся | II - легкое | III-выраженное | IV - тяжелое | |

Снижение работоспособности | Малое | Заметное | Выраженное | Резкое |

Появление ранее отсутствовавшей усталости при умственной нагрузке | При усиленной нагрузке | При обычной нагрузке | При облегченной нагрузке | Без видимой нагрузки |

понижения работоспособности волевым путем | Не требуется | Полностью | Не полностью | Незначительно |

Эмоциональные сдвиги | Временное снижение интереса к работе | Временами неустойчивость настроения | Раздражительность | Угнетение, резкая раздражитель - |

Трудно засыпать и просыпаться | Труднее засыпать, просыпаться | Сонливость днем | Бессонница | |

Снижение умственной работоспособности | Нет | Трудно сосредоточиться | Временами забывчивость | Заметное ослабление внимания и |

Вегетативные сдвиги | Временами тяжесть в голове | Часто тяжесть в голове | Временами головные боли, снижение аппетита | Частые головные боли, потеря аппетита |

Профилактические мероприятия | Упорядочение отдыха, физическая культура, культурные развлечения | Отдых, физическая культура | Организованный отдых, предоставление отпуска | Лечение |

Работоспособность определяется как способность человека к выполнению конкретной умственной деятельности в рамках заданных временных лимитов и параметров эффективности. Основу работоспособности составляют специальные знания, умения, навыки, а также определенные психофизические особенности, например, перцепции (перцепция - психологический термин, означающий восприятие, непосредственное отражение объективной действительности органами чувств) памяти, внимания, мышления и др.; физиологические - состояние сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечной, эндокринной и других систем; физические - уровень развития выносливости, силы, быстроты движений и др.; совокупность специальных качеств, необходимых в конкретной деятельности. Работоспособность зависит от возможностей человека, адекватных уровню мотивации и поставленной цели.

В каждый момент работоспособность определяется воздействием разнообразных внешних и внутренних факторов не только по отдельности, но и в их сочетании. Взаимодействие некоторых из них представлено на рис. 1.

Рис. 1. Причинно-следственные связи при наступлении усталости и снижении работоспособности

Работоспособность в учебной деятельности в определенной степени зависит от свойств личности, типологической особенности нервной системы, темперамента. Наряду с этим, на нее влияют новизна выполняемой работы, интерес к ней, установка на выполнение определенного конкретного задания, информация и оценка результатов по ходу выполнения работы, усидчивость, аккуратность, уровень двигательной активности.

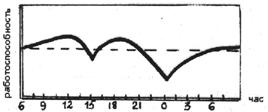

Высокая работоспособность в любом виде деятельности обеспечивается только в том случае, если жизненный (рабочий) ритм правильно согласуется со свойственными организму биологическими ритмами его психофизиологических функций (рис 2).

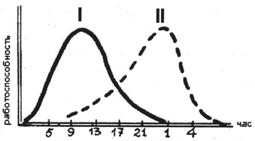

Есть студенты с устойчивой стереотипностью и последовательностью изменения работоспособности (ритмики) и их большинство и студенты с неустойчивой их последовательностью (аритмики). В зависимости от времени работоспособности ритмики подразделяются на утренние ("жаворонки") и вечерние ("совы") типы (рис.3).

Рис.3. Изменение работоспособности человека в течении суток

Рис.3. Распределение работоспособности утренних (жаворонки) и вечерних (совы) типов

Студенты - "жаворонки" встают рано, с утра бодры, жизнерадостны; приподнятое настроение сохраняется в утренние и дневные часы. Они наиболее работоспособны с 9 до 14 часов. Вечером они рано устают. Это наиболее адаптированные к существующему режиму обучения студенты. Практически их биологический ритм совпадает с социальным ритмом дневного вуза.

Студенты - "совы" наиболее работоспособны с 18 до 24 часов. Они поздно ложатся спать, чаще всего не высыпаются, нередко опаздывают на занятия; в первую половину дня заторможены. Они находятся в наименее благоприятных условиях.

Очевидно, период спада работоспособности у обоих типов студентов целесообразно использовать для отдыха.

Аритмики занимают промежуточное положение между рассмотренными двумя группами, но все-таки они стоят ближе к лицам утреннего типа.

Два месяца в учебном году у студентов связаны с экзаменами - зимняя и весенняя экзаменационные сессии. Экзамены являются своеобразным критическим моментом в учебной деятельности, в подведении итогов учебного труда за семестр. Они служат определенным стимулом к увеличению объема, продолжительности и интенсивности учебной деятельности, мобилизации всех сил организма. В этот период при средней продолжительности самоподготовки 8-9 часов в день интенсивность учебного труда повышается на 86-100%. Все это происходит в условиях изменения жизнедеятельности студентов. У многих из них в этот период возникают отрицательные эмоции, неуверенность в своих силах, чрезмерное волнение, страх и др. Так, при обследовании 637 студентов было установлено, что 36,5% из них испытывали перед экзаменом сильную эмоциональную напряженность, 63,4% - плохо спали накануне.

В период экзаменов под влиянием напряженной умственной деятельности, в условиях существенных изменений процессов жизнедеятельности, отсутствия в них физических упражнений как средства эмоциональной разрядки, рекреации, активного восстановления, наблюдается последовательное снижение показателей умственной и физической работоспособности на всем периоде экзаменационной сессии.

Сам процесс экзамена характеризуется также значительными психоэмоциональными и энергетическими затратами. В то же время более высокий уровень физической подготовленности помогает организму студентов более экономично справиться с требованиями экзаменационного периода.

Приведенные материалы подчеркивают значимость фактора здоровья для успешного учебного труда с наименьшими психо-эмоциональными и энергетическими затратами. Формирование здоровья успешно может проходить лишь в условиях организации здорового образа жизни, что возможно лишь в случае, когда у человека сформирована грамотная физическая культура.

Результаты исследований свидетельствуют о том, что здоровье человека напрямую связано с его работоспособностью и утомляемостью.

От состояния здоровья во многом зависит успешность учебной и в будущем производственной деятельности студентов.

Итак, человек должен вести активный физический образ жизни для успешной интеллектуальной и трудовой деятельности. Но может ли личность быть гармоничной на основании только этих двух компонент: телесной и интеллектуальной? Важен ли взгляд человека на мир, его восприятие окружающей действительности, в том числе и социальной? Для ответа на эти вопросы нужно разобраться с вопросом мировоззрения. Что же это такое?

В самом простом, наиболее распространённом понимании мировоззрение – это совокупность взглядов человека на мир, который его окружает. Есть и другие, близкие мировоззрению слова: миропонимание, миросозерцание. Все они предполагают, с одной стороны, мир, который окружает человека, а с другой – то, что связано с деятельностью человека: его ощущения, созерцания, понимания, его воззрения, взгляд на мир.

Мировоззрение отличается от других элементов духовногомира человека тем, что оно, во-первых, представляет собой взгляды человека не на какую – то отдельную сторону мира, а именно на мир в целом. Во – вторых, мировоззрение представляет собой отношение человека к окружающему его миру: боится, страшится ли человек этого мира, или он живёт в ладу, в гармонии с ним?

Таким образом, мировоззрение – сложное явление духовного мира человека.

Прежде всего следует отметить, что мировоззрение человека носит исторический характер: каждая эпоха человеческой истории обладает своим уровнем знаний, своими проблемами, стоящими перед людьми, своими подходами к их решению, своими духовными ценностями.

Классификация типов мировоззрения может быть различной. Так, в истории философии прослеживается несколько подходов к выработке мировоззренческих установок. Одни из них приоритет отдают Богу (теоцентризм) или природе (природоцентризм), другие – человеку (антропоцентризм), либо обществу (социоцентризм), либо знаниям, науке (знаниецентризм, наукоцентризм). Иногда мировоззрение делят на прогрессивное и реакционное.

В обществе издавна существовало и сознательное стремление выработать целостное и обоснованное мировоззрение, в рамках которого была бы осмыслена вся история человечества, его познавательная и преобразовательная деятельность, культура и ценностные ориентации. Разработка мировоззрения обычно идёт в русле определённой традиции, опираясь на то или иное направление в философии. Сознательное стремление выработать целостное мировоззрение проявляют различные социальные группы людей, политические партии, которые видят в нем основу не только своего духовного единения, но и программ конкретных действий по преобразованию общества.

Мировоззрение такого типа может строиться на самых разных философских основаниях. Оно может быть и религиозным, и безрелигиозным, причём в первом случае его разработка осуществляется с опорой на теологию. Так, например, радикально отличаются друг от друга экзистенциалистская и позитивистская философия, религиозные и атеистические философские концепции.

Сегодня все здравомыслящие люди признают, что каждый человек должен быть свободен в выборе своего миповоззрения. Однако он не может быть свободен от обществен ных отношений, и потому его выбор зависит не только от него самого, но и от общества, в котором он живёт.

Мировоззрение человека может неправильно сформироваться, стать эгоцентричным, бесполезным или даже вредным для окружающих. Кроме того, взгляд на мир не должен быть односторонним, человек должен видеть не только физический мир, но и социальный, духовный. Важную роль в формировании мировоззрения человека играет педагогическая система, которая воспитывает каждого молодого человека в нашем обществе, помогает в развитии данных ему способностей.

Главной целью функционирования педагогической системы является формирование личности студента. Системообразующим фактором, объединяющим все компоненты педагогической системы, является физкультурная деятельность молодого человека, направленная на его духовное и физическое (телесное) совершенство, где понятия "деятельность" и "физическое совершенство" служат одним из ключевых для понимания сути физической культуры, внутреннего механизма ее функционирования.

Основные концептуальные положения педагогической системы формирования физической культуры личности студента, определяющие ее инновационную сущность и прогрессивную направленность, заключаются в следующих положениях:

гуманизация процесса физического воспитания, которая ориентирует педагогическую систему на обязательный учет индивидуальности молодого человека, развитие его самостоятельности, приобщение к здоровому образу и спортивному стилю жизни в интересах личности, безусловное уважение свободного выбора вида физической культуры, видов спорта или оздоровительных технологий;

либерализация процесса воспитания в целях педагогики сотрудничества (педагог - студент), предоставление каждому студенту возможности осваивать, развивать и преумножать ценности различных видов физической культуры путем использования эффективных средств, методов и форм личностного физкультурного самовоспитания и самосовершенствования;

гармонизация содержания физкультурного воспитания, которое обеспечивает соразмерное представление в нем способов духовного и телесного (физического) развития студента, а также возможности для использования ценностей физической культуры как предпосылки для гармоничного формирования его как личности;

непрерывное совершенствование содержания физкультурного воспитания на основе валеологических ценностей физической культуры, построенного на применении оригинальных технологий обучения и воспитания, обусловливающих творческий поиск и инновации педагогической системы, широкое развитие самостоятельности, осознанной инициативы педагогов и студентов в повышении уровня потребности у занимающихся в личностной физической культуре;

интеллектуализация процесса формирования физической культуры студентов, поскольку на основе только глубоких знаний и достаточного объема информации о путях освоения ценностей физкультурного образования, спортивной, рекреационной и реабилитационной деятельности можно реально осуществить принцип свободного выбора индивидуально приемлемых видов физической культуры, их средств, методов и форм физкультурной деятельности с учетом мотивов, потребностей, целей каждой конкретной личности.

Итак, основополагающим принципом физкультурного воспитания является единство мировоззренческого, интеллектуального и телесного компонентов в формировании физической культуры личности студента, обусловливающее образовательную, методическую и деятельностно-практическую направленность воспитательного процесса.

В основе этого принципа лежит идея, утверждающая, что личность должна в активной форме посредством деятельности присвоить исторический опыт человечества, зафиксированный в предметах материальной и духовной культуры. Принцип деятельностного подхода определяет специфические условия, вызывающие активность студента и далее через нее способствует его развитию.

Реализация этого принципа воспитания предусматривает решение задач активного обучения, проявление инициативы занимающихся, их творческого мышления и соответствующего уровня интеллектуальных способностей в организации собственной физкультурной деятельности.

Список использованной литературы:

1. Физическое воспитание студентов и учащихся /под ред. Петрова : «Полымя», 1988

2. Вопросы физического воспитания / под ред. Борилкевича : издательство ленинградского университета, 1991

3. Физическая культура студентов ВУЗов / под ред. Жолдака : издательство воронежского университета, 1991

4. Раевский -прикладная физическая подготовка студентов ВУЗов, М. – В. Ш., 1985

5. Толовин воспитание – М. 1988

6. Методические рекомендации по физическому воспитанию №6, В. Ш. 1988

7. Физическая культура: Учебное пособие / под ред. . - М.: Изд-во: АСВ, 20,с илл.

8. , , Физическая культура: молодежь и современность//ТиПФК, 1995. - № 4. - С. 2-7.

9. Виленский культура в гуманитарном образовательном пространстве вуза//Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. -1996. - № 1. - С. 27-32.

10. Выдрин физической культуры (культурологический аспект): учеб. пособ./ГДОИФК им. . - Л., 19с.

11. , , Лотоненко культура студентов вузов: учеб. пособ. - Воронеж: ВГУ, 19с.

12. , , Гостев образ и спортивный стиль жизнедеятельности студенческой молодежи/Метод. реком. - Воронеж: ВГУ, 20с.

13. Инновационные направления педагогической системы формирования физической культуры студенческой молодежи , ,

14. Физическая культура как учебная дисциплина высшего образования, ,

15. Введение в теорию физической культуры./Под общ. ред. . - М.: ФиС, 1983.