производственного менеджмента на вариантной основе

Процесс создания строительной продукции является многоуровневым. Каждый из уровней направлен на выполнение работ, являющихся частью строительного объема более высокого уровня: элемент конструкции – конструкция – часть здания – здание или сооружение – комплекс зданий или сооружений.

Все виды строительно-монтажных работ можно разделить на отдельные подвиды, в зависимости от типа возводимых конструкций, используемых материалов, специфических условий производства работ (например, для производства работ из монолитного бетона и железобетона, осуществляется дальнейшая детализация по типу возводимой конструкции – фундаменты различного типа и назначения, стены, перекрытия и т. д., а также типу используемых материалов – тяжелый, легкий, шлакощелочной бетон, барибетон и т. д.). Большая часть строительных работ представляет собой комплексные технологические процессы, включающие подпроцессы различной сложности. Комплексный технологический процесс состоит из набора простых технологических процессов, которые в свою очередь состоят их технологических операций изучения и грамотная организация их и являеться основной задачей производственного менеджмента

Как правило, технологическое проектирование и управления осуществляется именно на уровне простых технологических процессов, рассматриваемых как уровень элементарных технологических процессов.

Соответственно, календарное планирование осуществляется на уровне комплексных технологических процессов (видов, этапов, комплексов работ).

Для оптимизации функционирования элементарных технологических процессов используются следующие исходные показатели (рис. 4):

- затраты времени (Нвр) – затраты машинного (рабочего) времени на производство единичного объема продукции (выполнение единичного объема работ);

- производительность (Р) – объем производства продукции (выполнения работ) в единицу времени, является величиной, обратной норме времени;

- единичные нормы расхода материальных ресурсов – затраты материальных ресурсов (строительных материалов, изделий, конструкций и т. п.) на единичный объем работ;

- единичные расценки (СЕД) – стоимость затрат ресурсов на единичный объем произведенной продукции (выполненных работ);

- повременные расценки (стоимость машино-часа - Смаш.-ч., стоимость человеко-часа - Счел-ч.).

Для формирования базы исходных данных для организационно-управленческого проектирования в качестве источников информации используются нормативные, нормативно-справочные, справочные, методические и научные издания. В таблице 3 представлены основные виды источников информации, привлекаемых на различных этапах формирования базы данных организационно-технологических решений производства строительных работ.

Таблица 3

Основные источники данных при формировании базы данных организационно-технологических решений производства строительных работ.

№ пп. | Наименование этапа работ | Источники информации |

1. | Структуризация комплексных строительных процессов (выделение составляющих элементарных процессов) | ГЭСНы, ЕниРы, типовые технологические карты |

2. | Определение перечня альтернативных технологий производства работ для каждого элементарного процесса | ГЭСНы, ЕниРы; патентный поиск, строительные каталоги, научные издания |

3. | Определение вариантов механизации каждой технологии производства работ (определение альтернативных для применения типов машин, машин одного типа различной мощности, вариантов комплектации машинами) | ГЭСНы, ЕниРы; каталоги строительных машин, справочные издания |

4. | Определение численности и состава звена рабочих | ГЭСН (средний разряд рабочих), ЕНиРы (рекомендуемая численность и состав звена рабочих |

5. | Определение затрат рабочего времени (производительности труда рабочих) | 1) Государственные нормы: ГЭСН (ЕНиР, в случае, если отсутствует необходимая информация в ГЭСН) 2) Внутрифирменная база данных (возможность выбора значений с заданной надежностью) |

6. | Определение затрат машинного времени (производительности машин) | |

7. | Определение потребности в материалах, изделиях, приспособлениях, инструментах | ГЭСН |

8. | Определение стоимости эксплуатации машин и труда рабочих | ФЕР, ТЕР (сборники сметных норм стоимости эксплуатации строительных машин) |

9. | Определение стоимости материалов, изделий, приспособлений, инструментов | ФЕР, ТЕР, информационно-справочные издания |

Примечание: ГЭСН – государственные элементные сметные нормы, ФЕР – федеральные единичные расценки, ТЕР – территориальные единичные расценки, ЕНИР – единичные нормы и расценки.

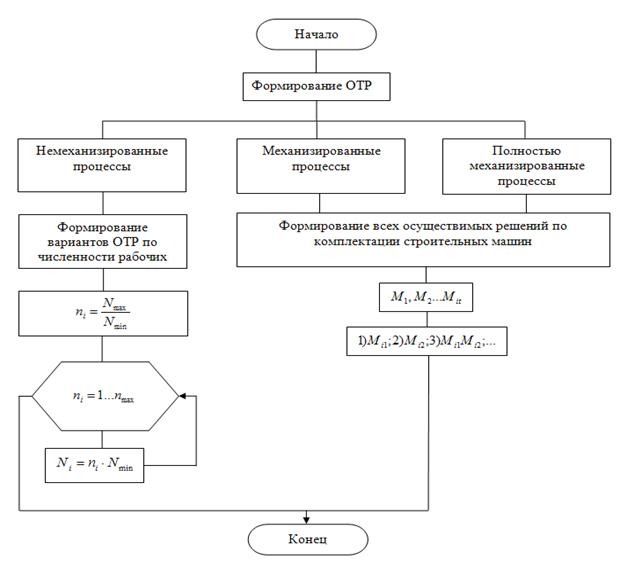

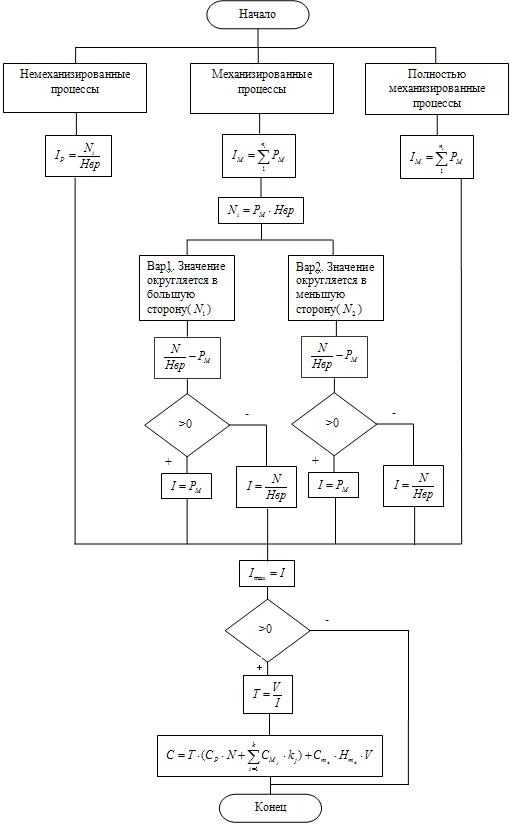

Последовательность вариантного формирования организационно-управленческих решений производства строительных работ следующая (рис.1):

1) Декомпозиция комплексных технологических процессов до уровня простых технологических процессов (определение состава работ);

2) Определение альтернативных вариантов технологии выполнения технологических процессов;

3) Определение альтернативных организационно-управленческих решений осуществления технологических процессов для каждого варианта технологии производства работ (формируются варианты возможных организационно-управленческих решений, исходя из имеющихся в наличии у строительной организации ресурсов);

4) Вычисление интенсивности производства работ для каждого варианта ОТУ;

5) Вычисление продолжительности и стоимости выполнения для каждого варианта ОТУ производства работ.

В зависимости от типа технологического процесса: немеханизированный (ручной), механизированный (используется совместная работа рабочих и машин), полностью механизированный (используются только машины), определяется принцип вариантного формирования ОТУ выполнения процессов.

Вариантное формирование немеханизированных технологических процессов

Вариантность организационно-управленческих решений выполнения немеханизированных технологических процессов определяется на основе формирования всех осуществимых вариантов численности бригады рабочих. Наименьшая численность рабочих соответствует минимальному составу звена рабочих, наибольшая максимальным числом звеньев, которое может укомплектовать строительная организация, т. е. общей численностью рабочих соответствующей специальности.

Тогда число вариантов будет равно:

nmax = N/Nmin (1)

N – общая численность рабочих соответствующей специальности, имеющихся у строительной организации, для выполнения определенного вида работ;

Nmin – оптимальная численность одного звена для выполнения работ (для определения оптимального состава звена возможно использовать рекомендации соответствующего сборника ЕНиР).

Численность рабочих для каждого варианта вычисляется:

Ni = ni*Nmin, где ni = 1… nmax (2)

Например, если численность рабочих требуемой специальности строительной организации 6 чел., численность звена рабочих 2 чел., то число вариантов выполнения данного процесса будет:

nmax = 6/2 = 3

Численность рабочих, принятая вариантов ОТР выполнения немеханизированного процесса будет равной:

N1 = 1*2 = 2 чел. (при работе одного звена);

N2 = 2*2 = 4 чел. (при работе 2-х звеньев);

N3 = 3*2 = 6 чел. (при работе 3-х звеньев)

Вариантное формирование механизированных и полностью механизированных строительных процессов

Для механизированных технологических процессов вариантность управленческих решений определяется составом строительных машин, которые имеются в распоряжении у строительной организации для выполнения данного технологического процесса. Вариантное формирование механизированных технологических процессов осуществляется путем полного перебора возможных к реализации комбинаций использования строительных машин.

Например, если у строительной организации имеется в распоряжении три строительные машины для выполнения строительного процесса (М1, М2, М3), то возможно сформировать следующие варианты комплектации процесса машинами:

1.М1

2.М2

3.М3

4.М1+М2

5.М1+М3

6.М2+М3

7. М1+М2+М3

Для механизированного процесса (при участии в технологическом процессе и строительных машин, и рабочих), численность рабочих может определяться с помощью выражения:

N = РМ ´ НВР (3)

Где:

РМ – совокупная эксплуатационная производительность строительных машин, используемых для выполнения данного процесса:

РМ = Р1 + Р2 + … +Рn

НВР – норма затрат рабочего времени для данного технологического процесса.

|

Т. к. значение численности, полученное с помощью выражения (3) возможно округлить до целочисленного значения как в большую, так и в меньшую сторону, то в результате образуется два варианта формирования технологической системы машина(ы)-рабочие:

Оба этих вариантов могут приниматься при организационно-технологическом проектировании как альтернативные варианты ОТР выполнения простого технологического процесса.

Интенсивность строительных процессов.

Под интенсивностью производства работ понимается скорость строительства зданий и сооружений технологическими системами, состоящими из строительных машин и рабочих. При этом некоторые технологические процессы могут выполняться только машинами (например, большинство земляных работ) или только рабочими (например, кирпичная кладка). Однако для большинства технологических процессов в строительстве характерно использование систем машина-рабочие. Как и производительность, интенсивность определяется как объем производства продукции (выполненных работ) в единицу времени.

1) Вычисление интенсивности немеханизированных процессов.

Интенсивность немеханизированных (ручных) технологических процессов определяется исходя из совокупной производительности рабочих, участвующих в данном процессе, с помощью выражения:

IP = N / НВР, где (4)

N – численность рабочих, участвующих в процессе;

1/НВР – производительность одного рабочего.

2) Вычисление интенсивности полностью механизированных процессов.

Интенсивность выполнения полностью механизированного процесса определяется совокупной эксплуатационной производительностью строительных машин, используемых в данном процессе:

IМ = РМ = Р1 + Р2 + … +Рn (5)

3) Вычисление интенсивности механизированных процессов.

Скорость создания строительной продукции механизированного процесса (при участии и строительных машин и рабочих) определяется на основании сравнения совокупной производительности рабочих с совокупной эксплуатационной производительностью строительных машин. При этом значение скорости (интенсивности) выполнения работ принимается по наименьшему из значений эксплуатационной производительности машин или совокупной производительности рабочих:

![]()

(6)

(6)

Где:

I – интенсивность производства строительно-монтажных работ системой машина - рабочие.

Рм – совокупная эксплуатационная производительность строительных машин.

N –численность рабочих;

Нвр – норма времени затрат труда на единичный объем работ;

N/Нвр – совокупная производительность рабочих.

Определение продолжительности и стоимости строительного процесса

Продолжительность технологического процесса вычисляется следующим образом:

, где (7)

, где (7)

Vi – объем работ для i-го технологического процесса;

Iij – интенсивность производства работ для j-го варианта ОТР выполнения i-го технологического процесса;

Стоимость производства строительно-монтажных работ зависит от стоимости затрат ресурсов (рабочего и машинного времени, строительных материалов и изделий, инструментов и принадлежностей и т. п.), а также издержек, определяемых концентрацией ресурсов подрядной организации на строительной площадке (издержки, связанные с возведением временных зданий и сооружений, прокладку временных коммуникаций, коммунальные ресурсы и т. п., зависящие от численности рабочих и строительных машин на строительной площадке).

Для вычисления прямых расходов, связанных с производством строительных работ, предлагается использовать следующее выражение:

(8)

(8)

СРi – стоимость одного человеко-часа работы специалиста i-той специальности и разряда;

NРj – численность рабочих j-той специальности и разряда;

СМj – стоимость одного машино-часа для машины j-го типа;

NМj – количество одновременно работающих строительных машин j-го типа;

Т – продолжительность выполнения работ;

Сmk – стоимость единицы строительного материала k-го типа;

Нmk – норма расхода строительного материала k-го типа;

Vi – объем строительно-монтажных работ для i-го процесса.

Также, для определения стоимости строительно-монтажных работ, возможно использовать следующее выражение:

, где (9)

, где (9)

СРi – расценка стоимости труда рабочих на единичный объем работ для i-го процесса;

СМj – расценка стоимости эксплуатации машины на единичный объем работ для i-го процесса.

На рис. 6 представлена блок-схема формирования ОТУ производства строительных работ на вариантной основе.

Ниже представлена блок-схема проектирования строительного процесса на вариантной основе.

Рисунок 7. Блок-схема вариантного проектирования строительного процесса. Формирование ОТР.

Рисунок 8. Блок-схема вариантного проектирования строительного процесса. Вычисление интенсивности, продолжительности и стоимости.

1. РАСЧЕТ ПЛАНОВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Задача : Расчёт изменения производственной мощности предприятия в следствии выбытия и поступления фондов, а также подбор объектов для ведения СМР исходя из расчётной производственной мощности

Цель ; Получения навыков по расчёта производственных мощностей и подбору под них объектов СМР

1.1 Под производственной мощностью строительно-монтажной организации (СМО) понимается максимально возможный годовой объем строительно-монтажных работ, который может быть выполнен собственными силами при соответствующей структуре работ и производственных звеньев при условии полного использования находящихся в ее распоряжении (включая привлеченные) строительных машин и механизмов, а так же трудовых ресурсов.

1.2 Исходными данными для расчета являются:

- сведения о фактическом объеме строительно-монтажных работ, выполненных СМО в базисном году по генподряду(Офгп), и удельном весе работ, выполненных собственными силами (Усс, %);

- сведения о наличии, использовании и изменении ресурсов СМО в базисном и планируемом годах.

Таблица 1

Значение расчетных показателей. | ||||||||||||

Офгп, Млн. руб. | Усс, % | Км | Кт | M | Тмк, % | Ттк, % | Кс | Птп, % | Тмп, % | Ттп, % | Кмп | Ктп |

210 | 68 | 0,93 | 0,98 | 0,55 | 105 | 100 | 0,97 | 102 | 103 | 102 | 0,94 | 0,98 |

1.3 Первый этап – расчет фактической производственной мощности строительной организации.

Фактическая производственная мощность СМО (Мф) определяется как среднегодовая величина и как величина на конец базисного года. Она рассчитывается путем корректировки фактически выполненного в базисном году собственными силами СМО объема строительно-монтажных работ, учитывающей имеющиеся резервы в использовании производственных ресурсов (машинных и трудовых):

Мф = Qфсс(m/Км+1-m/Кт). МФ =14280(0,55/0,93+0,55/0,98)=17707,2 руб.

Где Qфсс - фактически выполненный в отчетном году объем работ треста собственными силами

Qфсс=Qфгп*Усс; Qфсс= 210*68%=14280 млн. руб.

Км и Кт – коэффициенты использования соответственно машинных и трудовых ресурсов, находящихся в распоряжении организации; характеризуют использование этих ресурсов по времени;

m – доля работ, выполняемых механизированным способом в общем объеме фактически выполненных строительно-монтажных работ (Мфкс).

Производственная мощность по фактически сложившейся в базисном году структуре строительно-монтажных работ (Мфк) определяется по формуле :

Мфк=Мф mТмк+(1-m)Ттк/100=17707,2*0,55*105+0,45*100/100=10225,912 млн. руб.

Где Тмк – суммарная техническая мощность машинного парка организации на конец базисного года, % к среднегодовой;

Ттк – численность рабочих, занятых на СМР, по состоянию на конец базисного года, % к среднегодовой численности.

Фактически производимая мощность по планируемой структуре строительно - монтажных работ (Мфкс) определяется по формуле:

Мфкс = Мфк* Кс=10225,912*0,97=9919,134 млн. руб.

Где Кс – коэффициент, учитывающий изменение планируемой структуры работ по сравнению со структурой работ в базисном году, который характеризует сдвиги в видовой или отраслевой структуре выполняемых строительно - монтажных работ.

Коэффициент использования производственной мощности строительной организации в базисном году (Nф) определяется по отношением фактически выполненного годового объема строительно - монтажных работ (OФсс) к фактической среднегодовой мощности (Мф) по формуле:

Nф = OФсс / Мф=14280/17707,2 =0,834

1.4 Второй этап – расчет плановой производственной мощности строительно-монтажной организации, производится для обеспечения сбалансированности программы строительно-монтажных работ с производственными ресурсами строительной организации определяется на основе разработки планового баланса производственной мощности.

Баланс производственной мощности строительной организации на планируемый год составляется по формуле

Мп = Мфкс + ∆Ми ± Мм ± ∆Мт,

Где Ми – прирост производственной мощности за счет интенсивных факторов;

Мм – прирост (снижение) производственной мощности за счет изменения оснащенности организации строительными машинами и механизмами;

Мт – прирост (снижение) мощности за счет изменения численности рабочих, занятых на СМР.

Прирост производственной мощности организации за счет интенсивных факторов (Ми) рассчитывается на основе мероприятий плана технического развития и повышения эффективности строительного производства по формуле

∆Ми = Мфкс (Птп-100)/ 100=9919,134*(102-100)/100=198,38 млн. руб

Где Птп – планируемый темп роста производительности труда рабочих, занятых на строительно-монтажных работах, предусмотренных планом технического развития и повышения эффективности строительного производства, %.

Прирост производственной мощности за счет изменения оснащенности строительными машинами и механизмами (Мм) рассчитывается на основе данных о планируемом изменении количества и технической мощности ведущих машин по формуле

∆Мм = Мфкс *( m (Тмп – 100)) /100=9919,134(0,55(103-100))/100=163,66 млн. руб

Где Тмп - среднегодовая техническая мощность парка ведущих строительных машин и механизмов в плановом году, % к технической мощности парка СМО на конец базисного года.

Прирост производственной мощности за счет изменения численности рабочих, занятых на строительно- монтажных работах (Мт), рассчитывается на основе данных о планируемом изменении трудовых ресурсов по формуле

∆Мт = Мфкс *( (1- m) (Ттп – 100)) / 100 = 89,27 млн. руб

Где Ттп – среднегодовая численность рабочих, занятых на СМР в плановом году, % к численности на конец базисного года.

Планирование использования ведущих машин и трудовых ресурсов осуществляется на основе анализа достигнутого уровня в базисном году с учетом его повышения в плановом периоде за счнт улучшения использования имеющихся резервов.

Мп = 9919,134+89,27+163,66+198,38= 10370,444 млн. руб

1.5 Планируемый коэффициент использования производственной мощности (Nп) рассчитывается исходя из планируемых уровней использования ведущих машинных и трудовых ресурсов организации по формуле

Nп = 1/ ((m/ Kмп + (1-m)/ Ктп)= 0, 957

Где Кмп – планируемый коэффициент использования машинных ресурсов строительно - монтажной организации;

Ктп – планируемый коэффициент использования трудовых ресурсов строительно – монтажных организаций.

При этом Nп ≥ Nф, (Равенство верно, т. к 0, 957≥ 0,834)

где Nф – коэффициент использования фактической производственной мощности строительной организации в базисном году

2. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Годовая производственная программа строительно-монтажных работ строительной организации (годовой плановый объем строительно-монтажных работ) должна быть сбалансирована с ее производственной мощностью с отклонениями в пределах ![]() 5%.

5%.

Обеспечение сбалансированности программы работ достигается путем последовательного выполнения следующих расчетов и плановых операций:

- определение на основе ранее полученного значения плановой мощности строительной организации планового объема работ, выполняемого собственными силами (![]() );

);

- формирование годового титульного списка строительных объектов с проверкой правильности выделенных заказчиком объемов СМР по задельным объектам в соответствии с нормами продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений;

- расчет фактического коэффициента сбалансированности и разработка предложений по дальнейшему наращиванию производственной мощности строительной организации.

2.2. На основе полученного значения ![]() (формула (1.5)),

(формула (1.5)), ![]() (формула (1.9)) определяется плановый объем работ.

(формула (1.9)) определяется плановый объем работ.

Плановый объем СМР, выполняемых собственными силами (![]() ), определяется в соответствии с плановой мощностью по формуле (2.1):

), определяется в соответствии с плановой мощностью по формуле (2.1):

![]()

где ![]() - расчетный коэффициент сбалансированности, принимаемый на этапе определения планового объема работ в пределах 1 <

- расчетный коэффициент сбалансированности, принимаемый на этапе определения планового объема работ в пределах 1 < ![]() ≤ 1,05.

≤ 1,05.

![]() (10370,444*0,957)/1,025=9682,45млн. руб.

(10370,444*0,957)/1,025=9682,45млн. руб.

2.3. Формирование годового титульного списка строительства объектов выполняется из условия наиболее эффективного использования мощности строительной организации.

При решении предлагаемой задачи исходные данные для формирования годового титульного списка строительства объектов сводятся в табл. 1.

Объекты, виды работ и затраты (графа 1) принимаются по приложению 2.

Графы 2, 3, 4 и 5 заполняются на основании соответствующих граф приложения 2.

Количество объектов, включаемых в табл. 1, определяется рассчитанным в соответствии с формулой (2.1) плановым объемом СМР, выполняемым собственными силами (![]() ), то есть значение графы 6 по строке «Всего по объектам» должно быть равно

), то есть значение графы 6 по строке «Всего по объектам» должно быть равно ![]() (допускается отклонение в пределах

(допускается отклонение в пределах ![]() 5%).

5%).

Значение графы 6 по каждому объекту рассчитывается умножением удельного веса СМР, выполняемого собственными силами (графа 7 приложения 2), на значения графы 5 табл. 1.

Значение граф 7-9 по вводным объектам и объектам, помеченным (х), не определяется.

По объектам групп 2 и 3 графа 7 заполняется на основании норм продолжительности строительства (СНиП 1.04.03-85).

2.4. На основании итога по графе 6 с учетом предложений по изменению финансирования и приведению объемов СМР в соответствии с нормами задела определяется фактический коэффициент сбалансированности (![]() ) годовой производственной программы треста (объединения) (2.2):

) годовой производственной программы треста (объединения) (2.2):

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 |