Понятие «структура» обозначает переход на более сложный уровень объяснения того, почему качество целостной педагогической системы учебного предмета отличается от простой суммы свойств элементов. Элементы, которые до формирования системы служили научно-методической основой предмета «Физическая культура» (как и любой другой учебной дисциплины): преподаватель (учитель), учащиеся, учебники, программы, уроки, методы обучения и воспитания, – выступают вне системы как участники одной общей деятельности. При этом они могут быть мало или недостаточно взаимосвязанными, без каких-либо закономерностей во взаимосвязи.

В структуре педагогической системы каждый элемент имеет свое место, свою функцию, обусловленную именно этим местом, свои связи с другими элементами, которые также определены позицией элемента относительно других элементов. Таким образом, понятие «структура» обладает более глубоким содержанием, чем понятия «состав элементов», или «сумма свойств элементов». Элементы обсуждаемой системы взаимодействуют друг с другом только своими определенными сторонами, свойствами, а не в целом. Отсюда качество рассматриваемой системы зависит от формы расположения ее элементов.

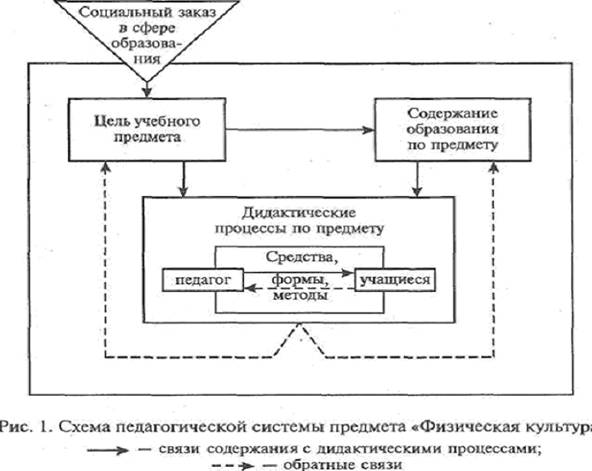

В педагогической системе выделяются структуры двух уровней: вертикальная и горизонтальная. Вертикальная структура – структура педагогической системы, отражающая связи ее элементов с источником информации. В данном случае это социальный заказ государства в сфере образования и физической культуры. Системообразующий элемент педагогической системы учебного предмета получает информационную энергию от функций данной дисциплины. Такова вертикаль информационного обеспечения педагогической системы школьной физической культуры, которая обладает собственной внутренней вертикальной структурой.

Горизонтальная структура – структура педагогической системы, которая отражает внутреннюю взаимосвязь элементов самой системы.

Упомянутые структуры во взаимосвязи и взаимодействии образуют ту целостность, которая именуется педагогической системой предмета «Физическая культура». Вне этой структуры системность не формируется, только в структуре элементы приобретают свойства и качества, способные обеспечить функционирование системы как целостного механизма.

Понятие «структура» – одна из категорий теории систем. Однако его определение пока не устоялось. В качестве ключевых используются слова «связь» или «совокупность связей».

Расходятся ученые и в вопросах выражения конечной цели связей элементов или объектов. Одни авторы не указывают на ориентированность отмеченных связей на что-либо. Другие подчеркивают предназначение связей элементов для сохранения основных свойств конкретного объекта при различных внешних и внутренних изменениях и обеспечение его целостности. Третьи указывают на обеспечение воспроизводимости при изменяющихся условиях.

Понятие «структура» применительно к педагогической системе предмета «Физическая культура» может быть определено как совокупность устойчивых связей, которые обеспечивают сохранение основных свойств, целостность и устойчивость самой системы при изменении внешних и внутренних условий ее функционирования.

Таким образом, в структуре изучаемой системы отражаются:

- число и характер ее составляющих;

- способы их взаимосвязи в процессе функционирования;

- особенности воздействия субъектов на объекты их взаимодействия;

- основные свойства элементов и осуществляемых функций, своеобразие информационных процессов и связей.

Для понимания системности педагогических основ предмета «Физическая культура» важное значение имеет понятие «элемент». В философии в качестве доминирующей характерной особенности чего-либо, что возможно рассматривать как элемент системы, выдвигается его инвариантность, необходимость непосредственного участия в образовании системы настолько, что без него она не может существовать. Отсюда элемент системы определен как неразложимый компонент системы при данном способе ее рассмотрения.

В общей теории систем, отмечая возможность расчленения целого на части различными способами, не ограничиваются подобной констатацией при характеристике элемента. Считают, что говорить «элемент» можно лишь применительно к четко фиксированному способу деления. Иное расчленение конкретной системы может привести к выделению другого образования в качестве исходного элемента.

Элементный состав педагогических систем – одна из сложных научных проблем.

В литературных источниках нет единства в отношении количества элементов педагогической (дидактической, воспитательной, образовательной) системы и их конкретных названий. В одних учебниках и пособиях по педагогике и научно-методических материалах количество элементов системы учебного предмета колеблется от 6 до 13 и более (педагоги, учащиеся, администрация школ, цели, задачи обучения, воспитания, развития; системы организации педагогических процессов; средства и методы реализации; результаты деятельности, условия и др.). В других – конкретная информация по данной проблеме отсутствует.

Основываясь на положениях общей теории систем и теории социальных систем предмета «Физическая культура», в структуре педагогической системы выделены:

- субъекты деятельности (в соответствии с вопросом, кто действует: учитель-педагог и учащиеся);

- предмет, на который направлена человеческая деятельность (цель и содержание образования по данной учебной дисциплине);

- механизм деятельности субъектов, направленной на предмет деятельности;

- обеспечение совокупного эффекта функционирования системы (дидактические процессы).

Последний содержит в себе такие весьма важные составляющие, как формы организации деятельности субъектов, методы и средства ее реализации и др.

Состав элементов, образующих структуру педагогической системы предмета «Физическая культура», определен с учетом их востребованности и инвариантности. Принята во внимание необходимость избегать чрезмерного усложнения структуры системы множеством, т. е. привлечения большого числа элементов. В инвариантных элементах рассматриваемой системы выделены:

- цель учебного предмета;

- содержание образования и дидактические процессы;

- последующее определение порядка их расположения и обоснование связей между ними (рис. 1).

![]()

(по , , 2004)

Данная схема не совпадает по своей структуре, по количеству элементов, по наименованиям, способу расположения, характеру взаимосвязей, содержанию и форме со схемами педагогических систем, предложенных другими авторами, поскольку представляет иной ракурс исследования педагогических систем.

Между элементами структуры рассматриваемой системы существуют виды связей, взаимо-действия, порождения, преобразования, строения, функционирования, развития, управления. Из многообразия связей, характерных для структуры системы, в данном случае выделяем связи строения, или структурные связи, связи взаимодействия и функционирования системы. Необходимо выявить силы или связи, которые дают импульс для возникновения (образования) системы.

Элемент «дидактические процессы», будучи сложным образованием, представляющим своеобразную подсистему, передает информацию элементам, которые обусловили его возникновение, через обратные связи о характере протекания процессов; обусловливает возникновение внутренних горизонтальных связей, отражающих связи взаимодействия педагога и учащихся путем использования средств, форм и методов взаимодействия.

Таким образом, в структуре дидактической системы возникли и функционируют горизонтальные и вертикальные связи, отражающие ее строение – структуру, взаимодействие и функционирование. Последняя разновидность связей возникает в процессе специфического, в данном случае дидактического, взаимодействия элементов системы. Это взаимодействие опосредовано целями, которые реализуют каждая из сторон взаимодействия (учитель и учащиеся); оно адекватно отражает специфику дидактического подхода к обучению.

Связи между элементами структуры педагогической системы отражают основные виды связей, существующие в системных исследованиях: универсальные, закономерные, причинно-следственные и функциональные, а также характерные для педагогических систем.

Сформированность структуры исследуемой системы придает ей целостность и способность реализовать социальный заказ государства и общества адекватно цели и функциям предмета «Физическая культура» в содержании общего среднего образования.

Педагогическая система предмета «Физическая культура» составляет первооснову для разработки множества производных – дидактических, воспитательных, развивающих, комбинированных (сочетающих в себе все три разновидности) систем в соответствии с циклами технологии учебно-воспитательного процесса по этой дисциплине в любом из типов учреждений общего среднего образования, с учетом реальных условий их функционирования, своеобразия среды (город, село, рельеф местности, климат, особенности контингента учащихся, специфика направленности физкультурных интересов, этническое наследие населения и др.).

3.4. Функции педагогической системы предмета «Физическая культура»

Термин «функция» (от лат. function – совершенствование, исполнение) – категория филосо-фии, используется во многих науках. В социальных науках, к группе которых относится и педагогика со всеми ее разветвлениями (в том числе теория и методика обучения предмету «Физическая культура»), этот термин обозначает роль, которую определил социальный институт относительно потребностей общественной системы более высокого уровня организации.

Функция педагогической системы предмета «Физическая культура» – роль педагоги-ческой системы дисциплины в реализации цели и задач ее преподавания в учреждениях общего образования.

Функции педагогической системы учебного предмета вытекают из сущности самой системы, места физической культуры в структуре содержания общего образования, социально-педаго-гической нагрузки данной дисциплины и других факторов.

Частично об источниках генезиса функций педагогической системы предмета «Физическая культура» говорилось ранее.

Важная специфическая функция педагогической системы предмета «Физическая культура» – функция самосохранения. Носителями данной функции и своеобразным механизмом ее осуществления выступают субъекты, которые составляют содержание процессуального блока – элемента «дидактические процессы»: учитель и учащиеся; их взаимодействие с признаками на переход во взаимосодействие. Во время взаимодействия педагога и школьников на уроках физической культуры, при разработке педагогической системы каждого отдельного урока, цикла уроков, посвященных изучению темы, раздела, фрагмента содержания образования по дисциплине; учебного процесса в периодах учебного года (семестр, триместр, четверть, месяц, неделя и др.) учитель анализирует соответствие элементов системы одного другому, выявляет позитивные и негативные аспекты во взаимодействии каждого элемента; осуществляет требуемую коррекцию.

Обсуждаемая функция тесно связана с другой – функцией самосовершенствования. Основную роль в совершенствовании педагогический системы учебного предмета выполняет элемент «дидактические процессы», который представляет собой динамическую подсистему. В ее структуре функционируют субъект и объект воздействия. В совокупности и во взаимосвязи они составляют два действующих начала (учитель и учащиеся), образуют два вида деятельности – преподавание и учение, взаимосодействуют, а иногда и взаимодействуют. Один вид деятельности невозможен без другого, иначе дидактические процессы перестают развиваться целенаправленно. В работе процессуального блока наблюдаются признаки рассогласованности, и тогда необходимо проанализировать ситуацию, выявить причины сбоя, устранить их и обеспечить требуемый уровень взаимодействия. При этом могут быть внесены коррективы в состояние одного, двух или нескольких элементов с тем, чтобы система вновь приобрела устойчивость. Сущность коррекции – изменение или конкретизация цели преподавания с учетом реальных условий; пересмотр и обновление содержания образования; усовершенствование форм организации и методов обучения, воспитания, развития и др.

Таким образом, действие, которое обусловило изменение состояния элементов и характер их взаимосвязи, подвергается коррекции. Это происходит в силу того, что новые условия или состояние системы изменяют первоначальную ситуацию, которая обусловлена возникновением действия. Очевиден механизм самосовершенствования педагогической системы учебного предмета «Физическая культура».

Внутренней движущей силой, механизмом обеспечения функционирования дидактических процессов служит противоречие между выдвигаемыми требованиями образовательной, воспитательной и развивающей направленности и реальными возможностями их осуществления педагогом и учащимися. Данное противоречие становится действенным механизмом функционирования педагогической системы учебного предмета «Физическая культура» в том случае, если новые условия (требования) будут сосредоточены в пределах зоны ближайшего развития возможностей педагога, учащихся и конкретного учреждения общего образования.

4. ЦЕЛИ ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

4.1. Значение и формирование целей предмета «Физическая культура»

Рассмотрение проблемы цели и позиций категориального анализа в данном случае – способ познания деятельности учителя физической культуры, элементами которой выступают конкретные научно-теоретические категории1, воспроизводящие различные стороны психической реальности: образ, действие, мотив, сознание и др.

Человеческое бытие выражается в деятельности: учебной, производственной, культурной, игровой, оборонной, спортивной, физкультурной, рекреационной и т. д. Деятельность людей осуществляется в форме реализации конкретных интересов, мотивов, целей, выражающих общественные отношения людей. Отсюда цель – важная категория философии, психологии, педагогики, в том числе педагогики физической культуры. Цель имеет глубокие взаимосвязи с другой категорией – функцией. Так, трудовая, учебная, игровая и иная деятельности направлены на достижение осознанных волевых целей. Цель интегрирует вокруг себя другие компоненты деятельности человека, такие, как средства, формы организации, методы реализации и характер самой деятельности по реализации целей.

Труд, общение, мышление позволяют реализовать сознательные цели людей, что приводит к результатам-отношениям. Так функции и процессы сознания и развития взаимопроникают, переплетаются между собой, меняются местами.

Благодаря действию закона целесообразности социального процесса общение и мышление в единстве с трудом приводят к формированию целеподобных функций, таких, как отношения собственности, семьи, нравственности, искусства, религии. По своему социальному значению процесс самодвижения отношений – это реализация высших, основных целей людей.

Между сознательными, осуществляющимися напряжением воли и самодвижущимися целями трудно выявить непосредственную связь. Их взаимопроникновение происходит благодаря взаимопроникновению функций труда, общения, мышления, являющихся подосновой для упомя-нутых целей.

Благодаря функциональной напряженности и активности труда, общения, мышления взаимопроникновение и взаимопревращение определенных категорий системы становится всеобщим, самодвижущимся процессом. Мы уже обозначили взаимопроникновение и взаимопревращение категорий функций и целей. Здесь только отметим, что функция – такой же атрибут развития, как и цель осознанная. Функция предстает как самореализующаяся цель; цель – это функция, осуществляющаяся усилиями воли личности.

Коренные, сущностные, высшие цели человека реализуются только в форме самореа-лизующихся функций без его волевых усилий. Этому способствует целесообразность развития социального процесса, причина которой – сообразность социальных процессов целям существова-ния как общества, так и отдельных его индивидов.

Связь между самодвижущимися и сознательными целями человека и общества из-за ее обусловленности с последующими переходами функций труда, общения и мышления трудно улавливается и уже по этой причине образует важную проблему философии с последующим ее переводом в сферу смежных социальных наук – психологию и педагогику. Значение этой проблемы еще более актуализируется тем, что:

1) самодвижущиеся цели, будучи результатом независимого от сознания процесса развития общества, олицетворяют коренные, конечные цели человечества;

2) в силу стихийности процесса реализация самодвижущихся целей – функция, которая нередко приводит к нецелесообразным, нежелательным последствиям;

3) возможность видения последствий достижения сознательных целей и их взаимосвязи с конечными целями заслоняются многообразием каждодневных, будничных интересов и целей, не всегда согласующихся с конечными целями и затрудняющими процесс их реализации.

Отсюда выяснение сути и соотношения понятий человеческих целей (целесообразные и нецелесообразные, сознательные и самодвижущиеся, конечные и будничные) обретает решающее значение в налаживании и рационализации человеческих отношений и деятельности, в том числе педагогической.

Значение категорий цели в системе человеческих отношений обусловлено рядом обстоя-тельств.

1. Цель – конечный пункт развития человеческих потребностей и интересов. Категория цели образует высшую ступень человеческих отношений и отношения мышления к бытию.

2. Разумные, логичные, практичные цели – наиболее пластичное, малозатратное, высокоэф-фективное средство преобразования и развития вещей, отношений, знаний, необходимых для человеческой жизни.

3. Категория цели – уникальная функция и ориентир практической деятельности людей, способствующая ее успеху, разумности и целесообразности.

4. Жизненные цели – одна из ведущих характеристик личностных качеств человека, средство его психического и физиологического благополучия, основание и условие его счастья.

Конечная, самодвижущаяся цель (функция) человека – физическое существование (бытие). В силу многообразия будничных целей физическое существование человека как бы вытесняется из сферы сознательных целей и переводится в систему подсознательного механизма психики.

Функции труда, общения, мышления индивидов, которые на первый взгляд направлены на реализацию множества будничных целей, в реальности регулируются целесообразностью существования общества и индивидов.

Таким образом, процесс деятельности, в которой реализуется подсознательная цель физического существования человека, продолжается вопреки отклонениям от него будничных интересов и целей индивидов. На почве этого противоречия возникают и функционируют множества звеньев социальных институтов, регулирующих и движущих процесс существования людей: государство, религия, наука, производство, обмен, собственность, культура, образование, физическая культура и др.

Актуальность функций упомянутых и других социальных институтов заслоняет вслед за целью существования и другие важные цели. Физическая культура как близко стыкующееся с физическим существованием отношение преследует комплекс таких взаимообусловленных целей, как здоровье, образование, развитие, рекреация, долголетие индивидов. Функции физической культуры подчинены в конечном счете реализации этих аспектов деятельности личности, общества, государства.

Однако проблема в том и заключается, что не всегда эти цели осознаются даже деятелями физической культуры, спорта, образования, воспитания и других сфер из-за непонимания статуса физической культуры как важного базового звена человеческих отношений и деятельности. Значение физической культуры выясняется только благодаря рассмотрению его в спектре глобальной, конечной цели человека в физическом существовании.

В отличие от других биологических форм физическое существование человека реализуется через существование множества уже названных и неназванных звеньев социальных отношений, средств, званий, вещей, институтов. Разумные цели и функции физической культуры реализуются только в диалектическом взаимопроникновении всех сопредельных форм физического, духовного и личностного существования человека. Иными словами, не уклоняясь от своих специфических функций, физическая культура включается в систему реализации глобальных общечеловеческих целей. Вот такими всеобщими для всех звеньев общественных отношений и деятельности целями являются вышеназванные общие цели физической культуры. Реализация этой цели требует педагогической переработки и включенности в сферы образования, воспитания, развития личности.

Цель предмета «Физическая культура» как категория теории и методики обучения и основной элемент его педагогической системы – педагогически детерминированное представление о социально обусловленных конечных, этапных и промежуточных результатах учебно-воспитательного процесса по данной дисциплине.

Данная категория формирует педагогическую систему учебного предмета; выполняет функцию интеграции целей внеурочных форм организации физического воспитания учащихся общеобразовательных школ: способствует достижению цели высшего уровня – школьного звена национальной системы физического воспитания; регулирует содержание и работу по физическому воспитанию детей школьного возраста.

Выделение и обоснование системообразующего фактора – одна из ключевых проблем системных исследований. Системообразующие факторы - силы, явления, предметы, связи и отношения, которые содействуют возникновению системности. Выяснение сущности этих сил – важная проблема определения системы. Проблема системообразующего фактора исследована в трудах , который особо подчеркивал обязательность поиска и формирования системообразующего фактора для исследовательских работ всех видов и направлений, связанных с реализацией системного подхода. была выдвинута идея о том, что главным системообразующим фактором в функциональных системах поведенческого акта человека служит результат функционирования системы. «Решающим и единственным фактором, – писал он, – является результат, который, будучи недостаточным, активно влияет на отбор именно тех степеней свободы из компонентов системы, которые при их интегрировании определяют в дальнейшем получение полноценного результата»1.

Применительно к педагогической системе учебного предмета данное положение означает, что элемент, который обеспечил внутреннее изменение системы, перевел ее в новое состояние,

в последующем будет изменен. Это происходит в силу того, что новое состояние системы

(ее результат) изменяет условия, вызвавшие указанные силы (при действии сил). Элемент, который обусловил возникновение другого элемента и установил с первым определенные связи, взаимодействие которых приводит к формированию еще одного или нескольких элементов, может быть рассмотрен как системообразующий.

Таким действием в педагогической системе предмета «Физическая культура» служит возникновение конкретно и корректно сформулированной цели учебного предмета. Цель в принципе и есть результат действия, т. е. то, на достижение чего была ориентирована деятельность, реализуемая через обсуждаемую систему.

В общей теории системы не отрицается возможность рассмотрения цели как инвариантного элемента общественной системы в качестве системообразующего фактора. Вместе с тем

понимал цель как «модель будущих результатов». Подобная интерпретация понятия цели характерна и для других ученых: «модель потребного будущего» (), «долгосрочный желаемый результат» (Р. Акофф и Ф. Эмери), т. е. цель в конечном счете есть результат, или наоборот. Отсюда цель, будучи результатом, может быть рассмотрена как системообразующий элемент дидактической системы предмета «Физическая культура».

Значимость цели как главного элемента педагогических процессов отражена в научно-теоретическом наследии ведущих педагогов XX в. Особую актуальность приобретает данная проблема в связи с углублением реформ в сфере образования. Реформы предоставили свободу выбора и школе, и учащимся, и учителю. Учащиеся и их родители определяют тип образовательного учреждения, содержание и технологию учебно-воспитательного процесса. Более того, базисный учебный план, будучи генеральным уровнем представления стандарта, преду-сматривает возможность осуществления обязательных областей базовой части государственного образовательного стандарта путем преподавания различных учебных дисциплин.

Именно поэтому особую значимость приобретает конкретно сформулированная и общеприз-нанная цель преподавания физической культуры. Цель учебного предмета определяет параметры ожидаемого результата; обусловливает формирование соответствующего содержания образования и совместно с последним порождает такие дидактические процессы, которые своим функциони-рованием гарантируют перевод содержания образования в элементы структуры личности и достижение результатов преподавания физической культуры. Цель предмета объединяет в целое ранее разрозненные и недостаточно взаимосвязанные составляющие научно-методических основ школьной физической культуры.

Цель предмета «Физическая культура» – представление о социально обусловленных конечных, этапных и промежуточных результатах учебно-воспитательного процесса по данной дисциплине.

Учителя физической культуры испытывают затруднения в вопросах анализа целевого компонента педагогической системы преподаваемой дисциплины. Во-первых, они не могут конкретно сформулировать цель предмета. В качестве таковой считают «укрепление здоровья учащихся», «повышение уровня физической подготовленности», «воспитание всесторонне развитых людей», «гармоническое развитие школьников», «развитие двигательных качеств», «развитие двигательных способностей», «физическое совершенствование учащихся» и т. п.

Разноаспектность в толковании цели предмета «Физическая культура» свидетельствует, с одной стороны, о широте возможностей данной учебной дисциплины воздействовать на развитие личности учащейся молодежи, что в принципе общепризнано, с другой – о значительных пробелах в формировании целеполагающего компонента педагогической деятельности учителя. Обоснованность этой позиции подтверждается такими затруднениями учителей физической культуры, как формулирование цели школьного звена национальной (общероссийской) системы физического воспитания и неумение дифференцировать ее по формам организации физического воспитания учащихся образовательных школ. Есть основание полагать, что последнее и есть один из основных субъективных факторов, обусловливающих недостаточную эффективность учебно-воспитательного процесса по физической культуре в школе.

Данное предположение подтверждают исследования сформированности и характера проявления на практике частнодидактических умений учителей физической культуры. Во-первых, документы перспективного (годового) и оперативного (на семестр, триместр, четверть) планирования не содержат конкретно сформулированных целей учебно-воспитательного процесса по физической культуре. Во-вторых, установлена преемственность учебного материала, содержащегося в документах перспективного, оперативного и текущего планирования. Вместе с тем обнаружены значительные, в большинстве случаев не совпадающие с плановыми расхождения между мнимой целью учебной деятельности педагога, на которую он якобы ориентировался в учебном году или его периодах и реальными результатами, достигнутыми в конце соответствующих циклов педагогической деятельности. В-третьих, содержание, средства, методы обучения, формы его организации слабо взаимосвязаны с теми целями предмета, на которые указывали учителя в ходе анкетного опроса и бесед.

Причины, обусловившие эти дидактические затруднения, связаны со скудностью конкретной информации в учебниках и учебных пособиях по обсуждаемой проблеме. Информация представлена с акцентом на формирование и закрепление знаний о значимости физической культуры для реализации идеологических установок государства в подготовке подрастающего поколения к трудовой и оборонной деятельности.

Действительно, важно актуализировать социальный заказ государства в области образования и физического воспитания для будущих специалистов физической культуры. Вместе с тем у будущих педагогов физической культуры необходимо формировать умение описывать общественные цели обучения и воспитания в терминах педагогики. Здесь нужны умения перевода социального заказа общества в педагогическую цель по конкретному учебному предмету.

До настоящего времени все еще нет единых общепринятых подходов к описанию и конкретизации обсуждаемых целей. Конечной целью физического воспитания населения страны в большинстве формулировок целей национальных систем физического воспитания называются формирование гармонически развитых людей, развитие отдельных сторон личности, формирование вида воспитанности или культуры подготовки к трудовой и оборонной деятельности, развитие комплекса показателей психофизического состояния, подготовка к реализации политических притязаний правящих партий, оздоровление населения, физическое совершенство, удовлетворение потребности общества в развитии физических способностей, профилактика негативного воздействия внешней среды на организм человека и социальная адаптация личности, подготовка к службе Родине и семье, содействие индивиду в развитии его личностных качеств и т. д.

Большинство формулировок целей национальных систем физического воспитания, содержащиеся в публикациях, учебниках и учебных пособиях, отличаются многоцелием и многозвенностью выражения конечных результатов. Все это существенно затрудняет осознание конечного результата функционирования национальной системы физического воспитания теми конкретными субъектами, усилиями которых эти цели должны быть достигнуты. У субъектов управления данным аспектом деятельности государства формируется представление о формальности целевой установки, ее нереальности, убеждение в необязательности ее достижения. Это порождает формализм в работе руководителей в области физической культуры и спорта.

Абстрактность цели национальной системы физического воспитания на высшем уровне управления этим процессом обусловливает серьезные затруднения в определении целей ее звеньев, в частности школьного звена.

4.2. Цели предмета «Физическая культура» в национальных системах

образования Российской Федерации

Цель национальной системы, будучи выразителем социального заказа государства и общества в данной области и одним из основных источников целеполагания физического воспитания учащихся сферы общего образования, не может быть трансформирована в формы, допускающие их отождествление. Поэтому необходимо описание образовательных и воспитательных целей терминами педагогики. Уже упоминалось, что в разных концептуальных подходах к модернизации физического воспитания школьников предпринимаются попытки переосмыслить целевую ориентацию данного звена в плане перевода данной проблемы в русло разумного плюрализма, конкретности и реальности. Цель предмета «Физическая культура» была четко обозначена еще во временном государственном образовательном стандарте. Несмотря на это, цель учебного предмета продолжают отождествлять с целью школьного звена национальной системы физического воспитания.

Обе цели взаимосвязанные, производные от целей более высокого уровня организации и функционирования национальных систем образования и физического воспитания. Первая, будучи производной от цели педагогического явления более широкого масштаба, не может быть описана в выражениях, допускающих ее идентификацию со второй. Требуется более углубленное исследование цели как категории дидактики школьной физической культуры.

Цель изучается с разных позиций: как категория философии, как элемент системного познания явлений и предметов реальной действительности. Общепедагогическая интерпретация цели встречается в трудах отечественных ученых-педагогов. В теории и методике физического воспитания цель и целеполагание все еще не привлекли соответствующего их роли внимания ученых. Может быть рассмотрено определение исходных понятий: цель национальной системы физического воспитания, цель звена национальной системы физического воспитания, цель формы организации физического воспитания (предмета «Физическая культура» и внепредметных форм), цель конкретного цикла учебно-воспитательного процесса (11–12-летнего), ступени школы, учебного года, его периодов, системы уроков, посвященных теме, урока физической культуры, т. е. научное обоснование понятийно-терминологического аппарата проблемы. Необходимо решить и такие вопросы, как роль, значение, место и функции цели в циклах технологии учебного процесса по данной дисциплине; обоснование требований к формулированию и конкретизации педагогической цели, разработка процедуры собственно целеполагания с определением его источников, взаимосвязей педагогических целей и задач по вертикали и горизонтали управления учебным процессом по физической культуре.

Научно-теоретическая разработка обозначенных и других вопросов цели и целеполагания затруднена еще и тем, что цель школьного звена национальной системы физического воспитания не единственный детерминант цели предмета «Физическая культура» и других форм организации занятий по физической культуре в школе. Значимым источником целеполагания на этом уровне выступает цель общего среднего образования, ставшая предметом разногласий и дискуссий, поиска и обоснования новых ориентиров.

Формирование всесторонне развитой личности с гармоническим сочетанием духовного богатства, моральной чистоты и физического совершенства традиционно рассматривались как цель общеобразовательной школы. Реформы социально-экономических и политических устоев государства и демократизация общественной жизни расширили диапазон суждений по проблеме.

В этих условиях крайне важно разобраться в исходных понятиях и терминах, определить их сущность. Они настолько взаимосвязаны, что нельзя определить одно без выяснения сущности другого. Первое понятие – «цель национальной системы физического воспитания». Родовое понятие по отношению к предыдущему – понятие «цель воспитания».

Попытки определить цель воспитания были предприняты еще . Он писал:

«Я под целью воспитания понимаю программу человеческой личности, программу человеческого характера, причем в понятие характера я вкладываю все содержание личности, т. е. характер внешних проявлений и внутренней убежденности, и политическое воспитание, и знания – решительно всю картину человеческой личности». Однако все еще не сформулировано общепринятое понимание признаков, отражающих сущность целей воспитания. Одни видят сущность цели воспитания в диагностично описанных параметрах личности. Другие – в идеализированных представлениях, отражающих целевую установку, предпочитают конкретизированные и персонифицированные описания педагогических целей. Третьи считают, что одним из инвариантных признаков цели служит образ будущего результата с описанием перечня знаний, умений, навыков и качеств личности, которые должны быть сформированы у воспитуемых в учебных заведениях конкретного типа. Очевидно, что в данном случае речь идет о целях воспитания, реализуемых на различных уровнях национальной системы образования.

Цель такого уровня, как национальная система физического воспитания, не может быть чрезмерно конкретизирована, равно как и лишена информации об идеале личности. Цель национальной системы физического воспитания – идеализированное представление об императивных параметрах социального заказа государства (общества) в сфере физического воспитания населения страны.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 |