|

Рисунок 1 - Динамика продуктивности лесопастбищных угодий, 2007 г. |

Результаты оценки продуктивности кормовых угодий являются доказательством того, что изменения микроклимата территории расположения лесопастбищных угодий, выражающиеся в снижении интенсивности прямой солнечной радиации, уменьшении суточной амплитуды температурных колебаний и снижении скорости ветра, оказывают благоприятное воздействие на рост и развитие лесопастбищной растительности. Вследствие чего и происходит увеличение продуктивности лесопастбищных угодий. Результаты полевых исследований по определению продуктивности кормовых угодий были обработаны с использованием статистических методов. Для статистической оценки результатов исследований применялись методы дисперсионного и регрессионного анализов. Статистическая обработка опытных данных проведена на ЭВМ с использованием пакета прикладных программ Statistica 6.0 и MS Excel. С целью определения точности опыта и оценки существенности разности между вариантами применялся метод дисперсионного анализа обработки данных, полученных при определении продуктивности кормовых угодий.

Изучено влияние водно-физических, почвенных характеристик местопроизрастания на древесную растительность. Все пастбища этого региона приурочены к равнинным территориям с микроповышениями, различными западинами и микросклонами.

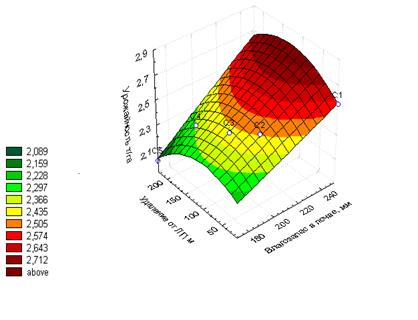

| Полученная зависимость имеет вид Z=(1,3926)-(-17,263)Х-(1,4Е-05)У2+(1,58Е-05)ХУ + (-17,258)Х2 R=0,98 R2=0,96 где, Z– продуктивность пастбища, т/га; Х – влагозапас, мм; У – удаление от лесной полосы, м |

Рисунок 2 - Зависимость продуктивности пастбища от удаления лесной полосы и содержание доступной влаги в темноцветных почвах |

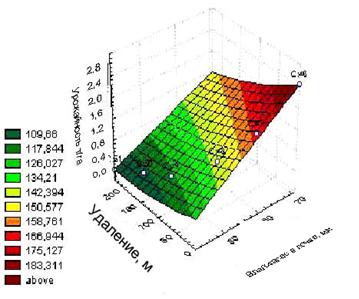

| Полученная зависимость имеет вид Z=(1,3926+17,263)Х-(1,4Е05)У2+(1,58Е05)ХУ-17,258)Х2 R=0,98, R2=0,96 где, Z – продуктивность пастбища, т/га; Х – влагозапас, мм; У – удаление от лесной полосы, м. |

Рисунок 3 - Зависимость продуктивности пастбища от удаления лесной полосы и содержания доступной влаги в светло-каштановой почве

| Полученная зависимость имеет вид Z=13,54-(-7,36)Х+ 0,00038)У2+(-0,00038)ХУ+(4,856)Х2 R=0,99 R2=0,98 где, Z – продуктивность пастбищ, т/га; Х – влагозапасы, мм; У – удаление от лесной полосы, м. |

Рисунок 4 - Зависимость продуктивности пастбища от удаления лесной полосы и содержания доступной влаги в солонцах |

Изучено влияние водно-физических, почвенных характеристик местопроизрастания на древесную растительность. Все пастбища этого региона приурочены к равнинным территориям с микроповышениями, различными западинами и микросклонами.

Микропонижения заняты незасоленными темноцветными черноземовидными почвами под злаково-разнотравной растительностью. Почвами западин занято около 25 % площади территории стационара, (табл. 4).

Таблица 4 - Водно-физические, солевые характеристики почвогрунта

на темноцветных почвах

Характеристика почво-грунта | Глубина, см | МГ, % | ВЗ, % | НВ, % | ПВ, % | Общее солесодержание, % |

Типчаково-житняковые сенокосные угодья на темноцветных почвах | 0 – 20 | 6 | 16 | 33 | 55 | 0,63 |

20 – 40 | 6,8 | 16 | 33 | 52 | 0,79 | |

40 – 60 | 6,8 | 16,5 | 28 | 50 | 0,88 | |

60 – 80 | 6,6 | 17 | 28 | 48 | 0,92 | |

80 – 100 | 7,3 | 18,5 | 27 | 45 | 1,24 | |

100 – 120 | 8,6 | 19 | 24 | 44 | 1,36 | |

120 – 140 | 10,3 | 19,6 | 23 | 42 | 1,48 |

Темноцветные почвы можно отнести к слабозасоленным легким суглинкам с большой для них влагоемкостью (НВ верхних горизонтов достигает 33%).

На микросклонах располагаются зональные светло-каштановые почвы с развитой на них сухостепной растительностью, (табл. 5).

Таблица 5 - Водно-физические, солевые характеристики почво-грунта

на светло-каштановых почвах

Характеристика почво-грунта | Глубина, см | МГ, % | ВЗ, % | НВ, % | ПВ, % | Общее солесодержание, % |

Житняково-ромашниковые сенокосно-пастбищные угодья на светло-каштановых почвах | 0 – 20 20 – 40 40 – 60 60 – 80 80 – 100 100 – 120 120 – 140 | 10,7 11,8 12,4 14,5 15,9 16,2 16,5 | 15 15 15 16 16 17 17,5 | 45 36 34 34 33 30 29 | 59 58 55 52 47 45 42 | 0,69 0,80 0,89 1,16 1,38 1,44 1,53 |

По влагоемкости светло-каштановые почвы (НВ верхних горизонтов 45%) можно отнести к легким суглинкам.

На территории стационара и в районе его расположения наиболее распространенны солончаковые солонцы, занимающие не менее 50% общей площади межпадинной равнины, приуроченные к микроповышениям, которые заняты пустынными биогеоценозами. Характерной особенностью солончаковых солонцов является наличие легкорастворимых солей (хлоридов и сульфатов) непосредственно под солонцовым горизонтом на глубине 45–50 см от поверхности, (табл. 6).

Таблица 6 - Водно-физические, солевые характеристики почвогрунта

на солончаковых солонцах

Характеристика почво-грунта | Глубина, см | МГ, % | ВЗ, % | НВ, % | ПВ, % | Общее солесодержание, % |

Прутняково-чернополыные пастбищные угодья на солонцах | 0 – 20 | 12,5 | 15,5 | 45 | 57 | 0,77 |

20 – 40 | 13,8 | 16,5 | 32 | 55 | 0,82 | |

40 – 60 | 14,7 | 17 | 32 | 52 | 0,93 | |

60 – 80 | 13,2 | 17 | 31 | 50 | 1,12 | |

80 – 100 | 12,9 | 18 | 30 | 47 | 1,42 | |

100 – 120 | 12,4 | 18,5 | 29 | 46 | 1,62 | |

120 – 140 | 13,5 | 18,5 | 29 | 44 | 1,74 |

На глубине 60 – 120 см общее солесодержание близко к порогу токсичности для многих древесных растений (1,1 – 1,7%).

Названные три типа почв межпадинной равнины образуют полупустынный солонцовый комплекс, характерный для значительной части Волжско-Уральского междуречья. Растительность микроповышений носит пустынный характер, микросклонов – пустынно-степной, западин – степной.

Лесные насаждения в аридных регионах почти всегда испытывают дефицит влаги. Который на ряду с таксичными солями является главным фактором, лимитирующий рост, развитие и сохранность древостоев и в конечном итоге вызывающий их гибель. Эвапотранспирационный расход насаждений складывается из влаги осенне-зимних осадков, обеспечивающих весенние накопление воды в почвах, грунтовых вод и осадков за вегетационный сезон. В связи с этим необходимо рассмотреть водный режим почв данной территории.

Расчет водного баланса для темноцветных почв, которым характерен промывной тип водного режима показал, что в приходной части основную роль играют атмосферные осадки, а в расходных – испарение и транспирация. Причем на испарение и транспирацию расходуется до 70 % выпавших осадков, а 30 % проникает в почву и просачивается до грунтовых вод, создавая промывной тип водного режима, (табл. 7).

Таблица 7 - Водный баланс темноцветных почв, (мм)

Период определения | Изменение запасов влаги | Приход (осадки) | Расход влаги | ||

физическое испарение | транспирация | отток в грунтовые воды | |||

Весна - 2006 . | 38,3 | 30,7 | 83,7 | 187,5 | 60,3 |

Осень -2006 . | 14,5 | 86,8 | 51,7 | 13,0 | – |

Весна -2007 . | 36,6 | 264,2 | 58,7 | 91,6 | 42,4 |

Осень -2007 . | 10,5 | 56,2 | 20,4 | 6,9 | – |

Весна -2008 . | 34,4 | 223,6 | 32,4 | 180,2 | 36,3 |

Осень -2008 . | 9,4 | 68,7 | 26,2 | 9,4 | – |

Весна -2009 . | 35,8 | 234,8 | 39,1 | 176,8 | 38,9 |

Осень -2009 . | 10,1 | 72,4 | 28,3 | 10,5 | – |

Весна -2010 . | 37,3 | 241,2 | 42,3 | 183,5 | 42,1 |

Осень -2010 . | 12,3 | 69,4 | 32,1 | 12,3 | – |

Светло-каштановые почвы микросклонов имеют непромывной тип водного режима. Многолетние данные показали, что весенняя глубина промачивания этих почв колеблется от 30 до 100 см. В годы наблюдений (гг) весенняя глубина промачивания этих почв колебалась от 40 до 60 см, (табл. 8).

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 |