Новые произведения | ||||

2 | 8 | 10 | 15 | 21 |

Рис.14. Преобразование текстов.

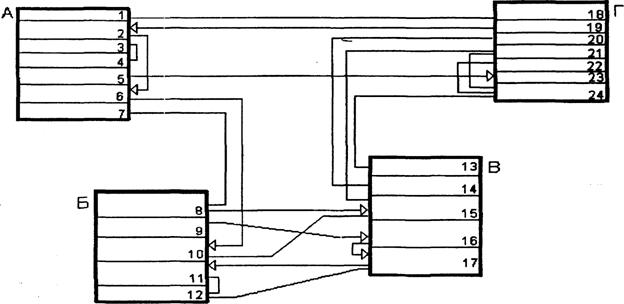

Рис. 15. Структура гипертекстовых ссылок (связей) фрагментов четырех книг

Используя блоки данных, можно приступить (рис.14) к синтезу, в результате которого будут создаваться новые книги, отчеты, обзоры, справочники и т. д. Например, задана тема "Характеристики легковых автомобилей, производимых в России". Поиск информации на эту тему среди 24 фрагментов первоисточников (рис.15) позволил, двигаясь по гиперсвязям, выбрать шесть блоков данных: 2, 6, 10, 15, 21, 24. Последовательность этих блоков образовала новое произведение - отчет на заданную тему.

Что касается второго класса источников, то последние, например, энциклопедии, изначально создаются в виде статей, т. е. блоков данных. Поэтому здесь не требуется проведение рассматриваемого выше анализа текстов. Используя имеющиеся блоки данных этих первоисточников, можно сразу приступить к этапу определения гиперсвязей блоков.

Создано большое число гипертекстовых баз данных, содержащих многие тысячи блоков данных. Что же касается компьютерных технологий, работающих с этими базами, то они предоставляют возможность:

- сокращения времени поиска документов;

- повышения полноты поиска;

- изучения материалов по большому числу тем;

- ознакомления с текстами на нескольких языках;

- обеспечения непротиворечивости документов;

- получения справок и сведений для докладов и проектов;

- объяснения специальных обозначений, в том числе товарных знаков;

- использования блоков данных, состоящих из текстов, изображений, звука;

- произвольной выборки и компановки блоков данных;

- предоставления подсказок пользователям;

- легкого расширения и обновления содержимого.

1.3.4. Системы навигации

Блоки данных гипертекста (рис.16) удобно представлять вершинами, а гиперсвязи - ребрами и дугами графа. Изучая информацию, представленную в виде гипертекста, пользователь может знакомиться с последовательностями блоков данных, которые представляются вершинами графа. Процесс выбора последовательностей этих блоков т. е. методику вождения пользователя по графу, называют навигацией. При этом выделяют терминологическую навигацию (движение в словаре либо энциклопедии по последовательности терминов) и тематическую навигацию (следование в энциклопедии по статьям).

Рис.16. Исходный граф терминов.

Важной характеристикой терминологической навигации в словаре является разделение терминов на две группы. Термины, для которых в рассматриваемом словаре даются определения, назовем неизвестными. Остальные термины, не рассматриваемые в данном словаре, будем считать известными. Для удобства дальнейшего изложения в определениях, взятых в примерах из толковых словарей, неизвестные термины будем выделять курсивом. Так в таблице 1 записаны шесть определений, взятых из одного из опубликованных словарей.

Таблица 1

Взаимосвязь определений терминов

№ строки | Определение термина |

1 | аренда – предоставление за плату имущества во временное пользование |

2 | плата — денежные средства, которые подлежит выплачивать за приобретенные товары или используемые ресурсы. |

3 | имущество – материальные ценности, находящиеся во владении юридических лиц и физических лиц. |

4 | денежные средства - аккумулированные деньги и другие средства, легко обращаемые в деньги. |

5 | товар - любой продукт производственно-экономической деятельности. |

6 | юридическое лицо – организация, учреждение, предприятие, выступающее в качестве носителя прав и обязанностей. |

7 | физическое лицо – человек, участвующий в экономической деятельности. |

8 | деньги - особый вид универсального товара, используемого в качестве всеобщего эквивалента |

Что касается структуры определений терминов, то в каждое из них может входить ни одного, один либо несколько незнакомых терминов. Например, в строке 1 в определение термина аренда входят неизвестные термины плата, имущество. Но в строке 6 в определении термина юридическое лицо нет ни одного неизвестного термина.

Наличие и других неизвестных терминов образует гипертекстовые ссылки в определения первого на определения вторых. Например, наличие в строке 1 в определении двух неизвестных терминов: плата, имущество требует их определения. Они сделаны в строках 2, 3 табл.1. В свою очередь, в строках 2, 3 есть четыре новых незнакомых термина: денежные средства, товар, юридическое лицо, физическое лицо. Поэтому на следующем этапе в табл. 1 записываем определения, показанные в строках 4-7. В строке 4 оказался неизвестный термин деньги. Его определение помещаем в строку 8. В этой строке новых незнакомых терминов не оказалось. Поэтому анализ прекращается.

Выявленная взаимосвязь терминов, указанных в табл.1, представлена графом, изображенным на рис.16. Назовем его графом терминов. Граф терминов повторяющий этапность определения взаимосвязи определений неизвестных терминов будем называть исходным.

Для дальнейшего использования исходный граф необходимо, не изменяя связей вершин, перестроить по следующим правилам. Вершины исходного графа поделить на группы и расставить по ярусам так, чтобы в первую, снизу группу (g1)вошли только те, из которых не выходит ни одна дуга. Они представляют определения, в которых нет ни одного незнакомого термина. Во вторую группу (g2) включить вершины, в которые входят дуги только из вершин g1. Эти вершины представляют определения, в которых используются только незнакомые термины, представленные вершинами g1. Так продолжить до тех пор, пока все вершины исходного графа будут разделены по группам. В результате из исходного графа рис.16 получим (рис. 17) нормальный граф.

|

| |

Рис.17. Нормальный граф терминов.

Проведенный анализ показывает, что в тех случаях, когда пользователю необходимо изучить определение одного термина, он с помощью компьютерной технологии получает граф с h вершинами. Т. е. пользователь, в общем случае, должен изучить не одно, а h определений. Так, в примере показанном на рис.17, желая узнать, что такое аренда пользователь должен изучить определения восьми терминов (h=8). Вершину графа из которой не выходит ни одна дуга назовем корневой. Это - вершина, в которой заканчивается изучение терминов графа. Вершины, в которые не входит ни одна дуга, будем именовать базовыми. Это - вершины (g1), с которых начинается изучение терминов графа.

Следует отметить важную особенность графа, содержащего более одной вершины. С одной стороны, рассматриваемый граф определяет взаимосвязь термина, представленного коренной вершиной, с остальными, определяющими его неизвестными терминами. С другой стороны, это - графическое изображение семейства h графов терминов, представленных единой структурой. Так, на рис.17 показана структура, включающая 8 (по числу вершин) графов. Один из них, определяющий термин плата, показан на рис.18. В частном случае граф может иметь только одну (h=l) вершину. Так термин товар представляется (рис. 18) одной вершиной.

|

Рис.18. Граф построенный для термина “плата”.

Следует отметить, что нередко некорректные определения терминов авторами словарей, к сожалению, приводят к тупиковым ситуациям. Это происходит тогда, когда в словаре имеются псевдоопределения, т. е. определения, которые, по существу ничего не определяют. Причиной этого являются так называемые замкнутые циклы — ситуации, возникающие в текстах словарей, в которых оказывается, что искомый термин в конечном счете "определяет" сам себя.

Например, в одном и том же известном толковом словаре, записаны два "определения":

- собственность — имущество, принадлежащее кому – чему - ни будь;

- -имущество - то, что находится в собственности, принадлежит кому – чему –ни будь.

Легко увидеть, что для определения термина собственность нужно знать, что такое имущество. Но, чтобы определить последний термин нужно знать первый. Взаимосвязь рассмотренных определений образует (рис.19) замкнутый цикл. Из-за чего не определен ни один из этих двух терминов.

|

Рис.19. Замкнутый цикл.

Разорвать замкнутый цикл можно перефразировав одно из определений, входящих в этот цикл. Так, первый из рассмотренной пары терминов можно определить следующим образом: собственность - принадлежность вещей, материальных и духовных ценностей определенным лицам. Это выражение определяет термин собственность. После чего вышеупомянутый термин имущество становится также понятным. Замкнутый цикл разорван.

Следует отметить, что в замкнутый цикл может входить не только два, но и значительно большее число терминов. В соответствии с этим, при разработке любого словаря должна быть осуществлена проверка на наличие замкнутых циклов. Найденные циклы должны быть ликвидированы. Поиск циклов осуществляют компьютерные технологии, а ликвидацию - авторы словаря.

До сих пор рассматривалась (рис. 16,17) технология построения графа для одного термина. Между тем, нередко перед пользователем стоит задача определения сразу группы терминов. В этом случае необходимо построить графы для каждого из необходимых терминов и соединить их в единое целое. В результате получится граф терминологии.

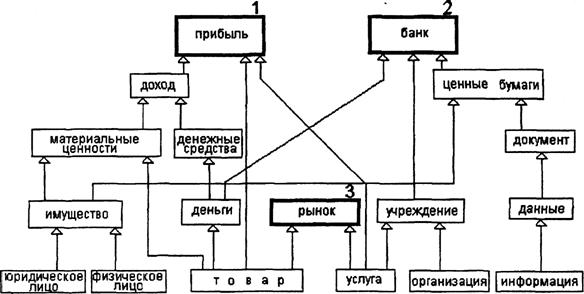

В виде примера построен (рис.20) граф терминологии для трех терминов, представляемых коренными вершинами: прибыль, банк, рынок. Он включает 18 взаимосвязанных терминов. Из этого графа следует, что для изучения определений трех указанных терминов необходимо ознакомиться с 18 определениями. И делается это в порядке, указанном графом (снизу - вверх).

Рис.20. Граф терминологии.

Маршрут движения по графу терминологии определяется структурой, именуемой графом терминологической навигации. Например, в соответствии с графом терминологии, показанным на рис.20, при необходимости познакомиться с определением термина доход один из маршрутов терминологической навигации может быть проложен в соответствии с графом терминологической навигации, показанным на рис.21.

Рис.21. Граф терминологической навигации.

Тематическая навигация обеспечивает выбор последовательностей (блоков данных) с целью создания новых книг, отчетов, обзоров и т. д. Для этого вводится в рассмотрение граф переходов - структура, вершины которой представляют статьи гипертекста, а дуги и ребра - ассоциативные связи между ними. В качестве блоков данных также могут использоваться (рис.14) фрагменты больших линейных текстов первоисточников. Как и ранее, условимся слова и фразы в текстах одних статей, соответствующие названиям других статей, выделять курсивом.

Граф переходов создается следующим образом. Предположим, что в статье маркетинг упоминаются названия статей рынок, услуги, товар и ценные бумаги. Это обстоятельство представляется в графе (рис.22) тремя вершинами с теми же названиями и между ними проводятся рёбра и дуги (а, б, в, г), определяющие гиперсвязи. Пусть в статье рынок упоминаются названия статей патент, валюта, заём. В соответствии с этим добавляем еще три вершины и ссылки (д, е,ж, з). Так, постепенно вырисовывается структура графа переходов. В нем формируется столько вершин, сколько статей содержится в базе данных.

|

|

|

![]()

![]()

|

|

|

![]() ж 10

ж 10

| |

| |

![]()

![]() з 9

з 9

![]() 7 8 11

7 8 11

| |

| |

Рис.22. Граф переходов.

Следует отметить три важных отличия графа переходов от графов терминов (терминологии).

Граф переходов:

- представляет статьи и их взаимосвязи;

- почти никогда не имеет корневой вершины;

- вершины соединяются не только дугами, но и ребрами.

В графе переходов вершину, которая представляет статью, с которой пользователь начинает изучение выбранной им темы, называют начальной. В качестве начальной может быть любая вершина графа переходов.

Следует иметь в виду, что каждая из наиболее важных статей может иметь значительное число гиперсвязей. Между тем, нужно помнить, что граф переходов показывает взаимосвязи статей, но не требует выполнения всех (вдоль дуг и ребер) переходов. Пользователь должен использовать лишь те из них, которые необходимы для изучения выбранной темы. Так, изучая последовательность статей, он знакомится со знаниями.

Назовем достижимостью такое свойство графа переходов при выполнении которого, двигаясь вдоль дуг и ребер, из любой его вершины, выбранной в качестве начальной, можно в конце концов попасть в любую другую вершину. Это условие выполняется не всегда. Так, выбрав в качестве начальной на графе рис.22 вершину 7 далее из нее можно попасть только в вершину 8. В этом случае нет переходов на другие вершины. Поэтому об остальных вершинах (статьях) пользователь и не узнает. Если же в качестве начальной выбрана вершина 2, то при навигации обеспечивается достижимость всех вершин графа. Об этом необходимо помнить при написании текстов статей. Поэтому должно быть обеспечено условие достижимости либо указан перечень вершин, которые рекомендуется выбрать в качестве начальных. Первый случай является предпочтительным.

Двигаясь по графу, пользователь должен получить для чтения все статьи, необходимые для изучения нужной ему темы. Выполнение этого условия зависит от маршрута, который был выбран для движения пользователя по графу переходов. Этот маршрут определяется графом тематической навигации, который описывает последовательность вершин, через которые проходит пользователь.

Рассмотрим пример. Задан граф переходов, показанный на рис.22. Пусть пользователь выбрал в качестве начальной вершину 6 и поставил себе цель, двигаясь по всему графу, проходить каждую вершину (читать каждую статью) только один раз. Перебирая все варианты маршрутов, исходящие из вершины 6, получаем вариант тематической навигации - маршрута движения, проходящего через вершины . Как видно из этого примера, граф тематической навигации имеет вид ленты, проходящей через последовательность вершин графа переходов.

Задача построения графа тематической навигации при небольшом числе вершин является достаточно простой. Но, обычно база знаний содержит тысячи вершин. Тогда число возможных вариантов навигации резко возрастает и достигает при сложной изучаемой теме больших чисел. Это требует выбора стратегии тематической навигации.

В принципе пользователь может пуститься в «свободное плавание» по графу переходов. Однако, в большинстве случаев, из-за сложности этого графа использование, такой, свободной навигации, не приводит к нужным результатам. Дело в том, что, с одной стороны, граф переходов определяет многовариантность маршрутов навигации. С другой стороны, при этой навигации почти всегда возникают тупиковые ситуации, в которых пользователь не знает, что делать дальше, чтобы продолжить изучение выбранной темы. Тупиковая ситуация заключается в том, что после очередного перехода пользователь получает текст статьи, в котором есть предложения о переходах только к тем статьям, которые он уже прочитал и возвращаться к которым не хочет. В то же время, в тексте не предлагается ни одного перехода в остальные статьи. Отметим, что при другом маршруте навигации тупиковой ситуации может и не быть.

Оказавшись в такой ситуации пользователь может вернуться в какую-нибудь из пройденных вершин и продолжить движение по новому маршруту. Сложность положения заключается и в том, что пользователь не знает в какую из пройденных вершин ему нужно вернуться. В результате начинается хаотичное рыскание по графу переходов.

Пример рыскания пользователя рассмотрим на графе рис.22. Предположим, что в качестве начальной пользователь выбрал вершину 7 и перешел, затем, к чтению статьи, представленной вершиной 8. Попав в вершину 8, он получит статью, в тексте которой есть гипертекстовая ссылка только на статью, представляемую вершиной 7, где пользователь уже был и текст этой статьи уже прочитал. Если пользователь вернется назад в вершину 7, то опять из нее не получит переходов в новые вершины. Остальные вершины графа оказываются недостижимыми. И нужный результат может быть достигнут лишь после смены начальной вершины.

Таким образом, использование свободной навигации очень часто не дает нужных результатов. Часть вершин графа тематики проходится нормально. Однако, при попадании в тупиковую вершину дальнейшая навигация по графу становится хаотичной либо невозможной. Выход же из тупиковой вершины путем рыскания по уже пройденным вершинам не дает гарантии того, что через один-два шага пользователь вновь не окажется в другой также тупиковой ситуации.

Пользователь, работающий с гипертекстом, получив права осуществления навигации, начинает осваивать пространство поиска. В этой связи, возникло понятие "география информационного пространства", имея в виду, что речь идет не о физическом, а о логическом пространстве. С увеличением числа вершин обостряется проблема навигации, увеличивается возможность "заблудиться" в графе переходов.

В связи со сложностью рассматриваемой проблемы созданы компьютерные технологии, основанные на использовании прикладных программ - агентов пользователей. Агенты располагаются в базах знаний, осуществляют поиск оптимальных маршрутов навигации и ведут по ним своих "хозяев". Сложность навигации привела к тому, что возникла интеллектуальная навигация, в которой работа агентов в какой-то степени является "осмысленной".

Существует ряд подходов, связанных с проведением навигации пользователя. Рассмотрим один из них. Он определяется постепенным погружением в изучаемую тематику. Здесь изучение содержимого гипертекста начинается со статьи, которую пользователь выбрал в качестве начальной. Навигация в рассматриваемой модели основывается на методе родственной навигации. Он основывается на следующем:

- вводится понятие степени взаимосвязи статей (вершин графа переходов);

- изучение статей осуществляется по группам, имеющим одинаковые степени родства;

- пользователи имеют возможность "погружения" в базу знаний на любую необходимую им "глубину".

Степень взаимосвязи вершин определим числом дуг и ребер, образующих последовательность их соединения. Например: вершины 1 и 2 графа рис.22 имеют первую степень взаимосвязи, ибо соединяются только одним ребром. Вершины 1 и 7 соединяются дугой и ребром, т. е. имеют вторую степень. Вершины 2 и 9 соединяются тремя ребрами, т. е. имеют третью степень взаимодействия. И так далее.

Как уже указывалось, граф переходов не имеет начальной вершины, т. е. в нем все вершины одинаковы в том смысле, что могут стать начальными. Когда же пользователь выбирает начальную вершину, то ситуация резко изменяется. Начальная вершина становится главной и степень взаимосвязи любой другой вершины определяется относительно этой вершины. Граф переходов, в котором таким образом выделена начальная вершина, а остальные вершины расположены по степеням их взаимосвязи с начальной, будем именовать родственным графом переходов. Например, выберем в графе переходов, показанном на рис.22 в качестве начальной вершину 4. Тогда, растягивая или сжимая дуги и ребра, так видоизменим взаимное положение вершин, чтобы они расположились по степеням взаимосвязи с этой вершиной. В результате получим родственный граф переходов, изображенный на рис.23. На рис. 22 между вершиной 4 и вершинами 1, 3, 5, 9 находится только по одной дуге либо ребру. Поэтому эти вершины имеют на рис.23 первую степень взаимосвязи. Между вершиной 4 и вершинами 6, 8, 2, 11, 10, находится по две дуги либо ребра. Поэтому указанные вершины имеют вторую степень. Вершина 7 имеет третью степень взаимосвязи.

|

|

|

0

0

|  |  |  |

|

|

|

|

![]()

![]()

![]()

![]()

1

1

![]()

|

|

|

|

|

| |

7

|

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |