5.3 Информационное обеспечение САПР

5.3.1 Общие положения

Информационное обеспечение (ИО) САПР - это документы, содержащие описания стандартных проектных процедур, типовых проектных решений, типовых элементов, комплектующих изделий, материалов и другие данные, а также файлы и блоки данных на машинных носителях с записью указанных документов.

Для выполнения процедур автоматизированного проектирования требуется определенное ИО - совокупность исходных данных, подлежащих обработке. Эти исходные данные характеризуют связи между САПР и внешней средой, между различными уровнями и этапами проектирования в самой САПР, отражают накопленный опыт предприятий. Данные могут поступать в САПР извне или быть результатом выполнения некоторых предшествующих операций и процедур. Исходные данные (информация), используемые в САПР, условно можно разделить на переменную, условно-постоянную и производную информацию. К переменной относится геометрическая и технологическая информация о конкретной детали или проектируемом объекте. Эта информация вводится в ОЗУ каждый раз при проектировании нового технологического процесса на конкретную деталь.

Условно-постоянная информация (данные), состоящая из справочной и методической информации, включает сведения об имеющихся на предприятии нормализованных узлах и деталях, оборудовании, оснастке, нормализованном режущем инструменте и т. п. Эти данные являются достаточно стабильными и постоянно хранятся во внешней памяти ЭВМ.

Производная информация формируется на различных этапах процесса проектирования и применительно к САПР ТП содержит сведения о маршруте обработки заготовки, технологических операциях и переходах и др.

Вся эта информация может быть представлена на естественных языках, языках программирования, входных и выходных языках подсистем САПР или на некотором внутреннем языке и составляет базу данных (БД). Т. е. база данных - структуированная совокупность данных. Наименьшая единица описания данных называется элементом описания. Далее следуют-сегмент-запись-файл-БД.

Данные из БД могут использовать как непосредственно люди, так и прикладные программы. Все функции по связи БД с пользователями выполняет программное обеспечение, называемое системой управления базой данных (СУБД), состоящее из языковых и программных средств, предназначенных для создания БД прикладными программами, а также непосредственно пользователями-непрограммистами.

Совокупность БД и СУБД, а также технические, языковые и организационные средства, предназначенные для централизованного накопления и коллективного многоаспектного использования данных, называются банком данных (БНД).

К банкам данных предъявляют следующие основные требования:

- полнота информации. Подразумевается, что в БНД должны иметься сведения, определяемые нормативными документами и результатами ранее выполненных проектных процедур;

- достоверность информации. Данные в БНД должны быть корректными. Все изменения должны вноситься своевременно и согласованно во все взаимосвязанные части БД;

- неизбыточность информации (сокращение избыточности). Означает нецелесообразность хранения одних и тех же сведений в разных формах представления в различных частях (массивах) БД и на различных физических носителях информации;

- малое время доступа к данным;

- минимизация затрат памяти. Это требование обеспечивается, если устранена избыточность информации;

- защита данных от несанкционированного доступа (разграничение доступа). Особенно строгие ограничения имеют место в отношении операций обновления данных многопользовательского характера;

- обеспечение независимости представления данных в прикладных программах от типов запоминающего устройства и способов их физической организации.

Различают два уровня представления данных в БД: логический и физический.

На логическом уровне данные представляются в виде, удобном для использования в прикладных программах или непосредственно проектировщиками. То есть такое представление БД отражает состав и связи между элементами сведений без указаний о размещении информации в конкретных запоминающих устройствах.

Физический уровень представления данных отражает способ хранения и структуру данных с учётом их расположения на носителях информации в запоминающих устройствах ЭВМ,

Важнейшим понятием БНД является модель данных - формализованное описание, отражающее состав и типы данных, а также взаимосвязи между ними. Модели данных классифицируются по ряду признаков.

В зависимости от объёма описываемой информации на логическом уровне различают внешнюю и внутреннюю модели данных,

Внешняя модель данных описывает структуру информации, относящейся к некоторой конкретной процедуре или к группе родственных проектных процедур.

Внутренняя (логическая) модель данных объединяет все подсхемы

БД.

По способам отражения связей между данными на логическом уровне различают модели - иерархическую, сетевую и реляционную.

Модель называют сетевой, если данные и их связи имеют структуру графа.

Если структура отражаемых связей представлена в виде дерева, то модель называют иерархической.

Представление данных в форме таблиц соответствует реляционной модели данных.

Задание модели данных в БД осуществляется на специальном языке описания данных (ЯОД). ЯОД представляет собой совокупность директив, построенных в соответствии с выбранной моделью данных.

Прикладные программы, использующие БНД, записываются на некотором алгоритмическом языке (ФОРТРАН, ПЛ/1 и др. ) называемом включающим языком. Для обеспечения взаимодействия с БНД эти программы должны быть введены оператором обращения к СУБД. Совокупность операторов обращения к СУБД из прикладных программ составляет язык манипулирования данными (ЯМД). Основные операции с данными, выполняемые средствами ЯМД следующие:

- поиск информации по заданным поисковым признакам в БД;

- включение в БД новых записей;

- удаление из БД лишних или ненужных в дальнейшем записей;

- изменение значений элементов данных в записях.

БНД - сложная информационно-программная система, функционирование которой невозможно выполнить в автоматическом режиме. Контроль за ее состоянием и управлением режимами осуществляется человеком или группой лиц, называемых администратором БНД.

Взаимосвязь БД с прикладными программами представлена на рисунке 5.1.

Совокупность моделей данных и операций, определенных над ними, называется подходом. В соответствии с моделями данных различают реляционный, сетевой и иерархические подходы.

В настоящее время наибольшее распространение получили иерархические и сетевые СУБД. Однако реляционные СУБД, несмотря на трудность их программной реализации, позволяют более удобно для пользователя описать структуру данных и манипулирование ими.

Тип организаций СУБД определяется также степенью структурированности записей в составе БД. Сильно структурированная запись - запись, построенная в соответствии с фиксированным, заранее определенным форматом всех элементов описания. Фактографические СУБД-СУБД, предназначенные для хранения сильно структурированных записей. СУБД со слабоструктурированной записью называются документальными или информационно-поисковыми системами (ИПС).

Базы данных бывают также сосредоточенные, если они сконцентрированы в одном узле, или распределенными в противном случае.

Если информационное обслуживание с помощью БД относится ко всей САПР, то БД является общей (интегрированной или центральной), если к отдельной проектирующей подсистеме САПР, то БД - локальная.

5.3 2 Реляционный подход и модели данных

В процессе проектирования возникает необходимость в привлечении различной справочной информации: ГОСТов, нормалей, руководящих материалов, паспортных данных станков и т. д. Вся эта информация, описанная формализовано, составляет информационное обеспечение. Формы представления его могут быть различными: от элементарных справочных таблиц до описаний с использованием проблемно - ориентированных языков.

П1 | ... | Пj | ... | Пm | ||

Р1 | X11 | ... | X1j | … | X1m | |

… | … | … | … | … | … | |

| Xi1 | … | Xij | … | Xim | |

… | … | … | … | … | … | |

Рn | Xn1 | … | Xnj | ... | Xnm |

Рисунок 5.2 - Структурная схема справочной таблицы:

{Пj}m — комплекс параметров применимости; {ТPi}m — множество типовых решений; {Xij}nm - характеристика типовых решений.

Таблица 5.1 - Справочная таблица характеристик зубошевинговальных станков

Модель станка | Размеры деталей, мм | Параметры зубчатого венца | ||||||

Диаметр | Длина | Модуль, мм | Угол наклона зуба, ° | |||||

Dmin | Dmax | Lmin | Lmax | mmin | mmax | amin | aMax | |

5А702Г 5703В 5717С | 60 125 300 | 320 500 800 | 0 0 0 | 110 80 200 | 1,5 1,75 2 | 6 8 8 | 0 0 0 | 35 17 35 |

•- |

Справочные таблицы используют для описания характеристик, закладываемых в систему типовых решений (станков, инструментов, оснастки и др.), а также всей нормативно-справочной информации. Структура справочной таблицы и принцип работы с ней показан на рисунке 5.2.

В таблице 2.1 представлены в виде формализованной справочной таблицы характеристики зубошевинговальных станков, пример выбора которых рассмотрен в п. п.2.2.

Алгоритм чтения такой таблицы состоит в поиске по столбцу типовых решений соответствующей строки и в последующем считывании характеристик типового решения, находящихся в данной строке.

В развитых САПР для облегчения их адаптации к изменяющимся производственным условиям часто справочные таблицы описывают с использованием лингвистического обеспечения системы. В этом случае лингвистическое обеспечение предусматривает возможность описания не только чертежа детали, но и характеристик оборудования, технологической оснастки и т. д. В качестве примера такого подхода к организации лингвистического обеспечения можно привести САПР индивидуальных технологических процессов, разработанную в НПО «Кислородмаш».

Требования к алгоритмам поиска типовых решений. Часть информационного обеспечения САПР ТП, содержащая сведения о типовых решениях системы и правилах их принятия, называют технологи

| X11 | … | X1j | … | X1m | |

… | … | … | … | … | … | |

| Xi | … | Xij | … | Xim | |

… | … | … | … | … | ||

| Xn1 | … | Xnj | … | Xnm | |

Р1 | … | Рj | … | Рm |

Рисунок 5.3 - Структурная схема односторонней таблицы решений:

{Пi}m — комплекс параметров применимости; {Рj}m — множество типовых решений; {Xij}nm — характеристические значения параметров применимости

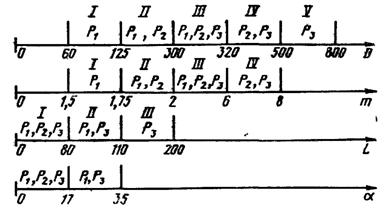

Рисунок 5.4 - Схема определения характеристических значений параметров применимости зубошевинговальных станков (см. таблицу 2.1)

ческим обеспечением. Оно определяет «технологическую квалификацию» ЭВМ. Блочный алгоритм проверки соответствий исходных данных и условий применимости типовых решений является одной из наиболее наглядных форм представления технологического обеспечения.

Однако эта форма представления имеет следующие существенные недостатки:

- большой объем программы, так как блочные алгоритмы плохо приспособлены к организации унифицированных процедур (например, для выбора оборудования, инструмента и прочего необходимо разрабатывать специальный алгоритм и отдельную программу на каждый тип станков и т. д.);

- практическая невозможность оперативной коррекции системы при изменении производственной обстановки, так как это приводит к необходимости вмешательства в проектирующие программы. Это вызвано тем, что характеристики типовых решений размещены непосредственно в программе.

Для устранения этих недостатков технологическое обеспечение должно удовлетворять следующим требованиям:

- независимость от алгоритмического обеспечения (алгоритмы не должны содержать характеристик типовых решений);

- универсальность формы представления (выбор типовых решений различных задач нужно производить с помощью единой процедуры).

Перечисленным требованиям удовлетворяет табличная форма представления технологического обеспечения (табличные алгоритмы).

Таблицы решений подразделяют, на два типа: односторонние и двусторонние. Структура односторонней таблицы решений представлена на рисунке 5.3. Для представления блочного алгоритма (см. рисунок 2.1) в виде таблицы решений нужно выявить характеристические значения параметров, применимости. Для этого удобно использовать графические схемы, позволяющие наглядно представить возможные варианты принятия типовых решений. Отложим на оси D (рисунок 5.4) значения диаметров деталей, оказывающие влияние на выбор типового решения. Это числа 60, 125, 300, 320, 500 и 800. Они выделяют на оси пять (I—V) разрешенных интервалов варьирования параметра, каждый из которых допускает свой набор решений. Границы интервалов принято называть характеристическими значениями параметров применимости. Аналогичные построения можно провести для всех остальных параметров применимости.

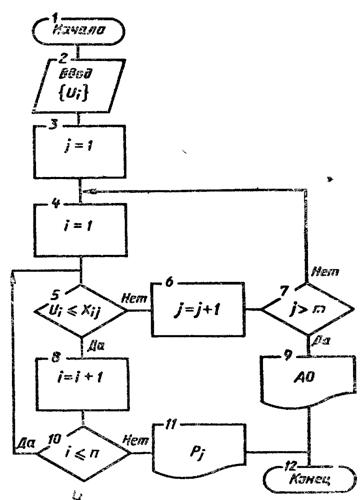

Рисунок 5.5 - Универсальная процедура чтения односторонней таблицы решений

Выявленные интервалы варьирования параметров применимости позволяют упростить построение таблицы решений. Для D, лежащих в интервале от 60 до 125, допустимо только первое решение при m £ 6, L £110 и a £ 35. Эти условия и составят первый значимый столбец таблицы решений (таблица 5.2). Для D, лежащих в интервале от 125 до 300, допустим набор решений Р1, Р2. При m £ 1,75 допустим лишь первый элемент этого набора. Для него разрешены следующие диапазоны параметров: L £ 110; a £35.

Это следующий столбец разрешенных интервалов параметров применимости. Набор решений Р1, Р2, допустим для 1,75 £ m £ 6, L £ 80, a £ 17. Так получим третий столбец таблицы решений и т. д. Для отдельных сочетаний интервалов допустимо несколько решений. Мы вправе выбрать и записать в таблицу для каждого из этих случаев единственное решение (вписано в нижние клетки таблицы). Например, для значений D £ 300, L £ 80, a £ 17 имеется два случая неоднозначного определения типового решения: для 1,75 < m £ 12 допустимы решения 1, 2 и для 2 < m £ 6 тоже допускаются решения 1,2. Для устранения выявленной неоднозначности можно привлечь следующие соображения: из-за возможного возникновения вибраций при обработке зубьев с крупным модулем (2 < m £ 6) отдать предпочтение более жесткому станку (обозначен номером 2), обработку же зубьев с малым модулем разрешить на самом малом и, следовательно, менее жестком станке (номер 1).

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 |

Рi

Рi П1

П1 Пi

Пi