Рис.76. Онтологическая схема теории систем

Тогда онтологическая схема системного анализа будет следующей (рис.77):

Рис.77. Онтологическая схема системного анализа

7.3. Гносеологический и структурный аспекты системного анализа

Как метод познания системный анализ представляет собой совокупность методов и методик, позволяющих сузить предметную область до удобного для исследователя уровня.

На начальном уровне формируется семантическая мера «цель исследования», очерчивающая только необходимый исследователю круг задач. Затем определяется новая семантическая мера «точка зрения», которая позволяет решать задачи исследования с позиций тех или иных действующих лиц. Для познания закономерностей, действующих в исследуемой системе, используются различные методы моделирования. Результаты моделирования аккумулируются в общую модель, представляющую систему в удобном для исследователя виде, дальнейшее изучение которой позволяет познать саму систему.

В структурном аспекте можно выделить следующие этапы системного анализа:

- постановка задачи исследования (декомпозиция): выделение, определение цели и критериев функционирования объекта исследования и определение его наиболее важных аспектов (рис.78);

Рис.78. Сужение предметной области для поиска решения при системном анализе

- проведение системного исследования (анализ): изучение свойств объекта исследования с помощью методов моделирования (построения одной или комплекса моделей: от структурной до параметрической);

- создание формализованного представления о системе (синтез): обобщение информации, полученной при анализе, в виде формализованной модели системы, создание стратегии улучшения (оптимизации) объекта исследования на практике;

- оценка полученного результата (проверка): обобщение результатов оптимизации и формирование выводов о степени достижения целей исследования или принятие решения о возврате на одну из предыдущих стадий системного анализа.

В процессе функционирования системы выявляется проблема практики как несоответствие существующего положения дел требуемому. Для решения проблемы проводится системное исследование (декомпозиция, анализ и синтез) системы (рис.79).

Рис.79. Анализ и синтез при системном анализе

Декомпозиция используется для локализации необходимой для исследования части окружающего мира в виде системы и формулирования задачи исследования. В ходе анализа выявляются основные свойства системы, которые интересуют исследователя в контексте решаемой при помощи системного анализа задачи. Для анализа могут использоваться различные методы моделирования. Синтез заключается в обобщении полученных при анализе знаний в виде некоторого формализованного представления о системе (модели): информационной, функциональной, динамической и т. п.

В результате синтеза формируется формализованная модель системы, с помощью которой осуществляется аспектная оценка анализируемой системы. Если проверка проходит успешно, то формализованная модель становится проектом новой предлагаемой системы, в которой задача практики предполагается решенной. Реализация проекта предлагаемой системы позволяет провести оценку степени снятия проблемы практики и принять решение об успешном окончании системного исследования, об уточнении модели системы или, в худшем случае, о повторении системного исследования в другом аспекте.

Рис.80. Схема системного анализа с использованием системной модели

Такой подход позволяет сформировать вектор исследования, направленный на всестороннее изучение реальной проблемы и обобщение результатов этого изучения в виде особого формализованного представления – модели системы (или системной модели), представляющий собой и объект для дальнейшего изучения и проект будущей реальной системы одновременно (рис.80). Таким образом, вопрос формирования и исследования системной модели приобретает особый смысл. Важным аспектом этого подхода к системному анализу является возможность улучшения системы на основании экспериментов с системной моделью, поэтому он становится наиболее распространённым.

Обобщённо схема системного анализа в виде функциональной модели представлена на следующем рис.81.

Таким образом, образом системный подход является важным общесистемным понятием и методом, применяемым в научных исследованиях, а системный анализ является конкретной научной методологией извлечения знаний.

Рис.81. Функциональная модель системного анализа организованной системы

Применим методологию системного анализа для изучения самой этой методологии. Для этого оценим по шагам эту методологию.

7.4. Этапы системного анализа

7.4.1. Выявление проблемы практики для системного исследования. Первым шагом в системном анализе является идентификация проблемы в предметной области (проблемы практики), которая определяет элемент предметной области – систему, которую следует исследовать. Далее система выделяется из окружающей среды, определяются цели и критерии её функционирования, перечень наиболее существенных ограничений, накладываемых на её функционирование. Система декомпозируется на наиболее значимые её компоненты, которые ранжируются на элементы и подсистемы. Затем намечаются наиболее важные аспекты, в которых на следующем этапе система будет анализироваться.

Структурно схема этапа постановки задачи представлена на рис.82:

Рис.82. Функциональная модель постановки задачи системного анализа

7.4.2. Модель предметной области

Предметная область – множество всех объектов, явлений и процессов, свойства и отношения между которыми рассматриваются в научной теории. Например, для системы планирования ресурсов учебного процесса предметной областью является образовательная деятельность вуза.

Модель предметной области – система, имитирующая структуру или функционирование исследуемой предметной области и отвечающая основному требованию – быть адекватной этой области.

К моделям предметных областей предъявляются следующие требования:

- формализация, обеспечивающая однозначное описание структуры предметной области;

- доступность для понимания заказчиками и разработчиками на основе применения графических средств отображения модели;

- осуществимость, подразумевающая наличие средств физической реализации модели предметной области в информационной системе;

- обеспечение возможности для оценки эффективности реализации модели предметной области на основе определенных методов и вычисляемых показателей.

7.4.3. Постановка задачи системного исследования. При постановке задачи системного анализа осуществляется выявление конечной цели, т. е. формализация пожеланий заказчика в виде конкретных требований (рис.83). Для постановки задачи системного анализа обязательно участие двух сторон: заказчика (лица принимающего решения) и исполнителя данного системного проекта. От заказчика требуется произвести анализ системы, которой он управляет, сформулировать цели и оговорить возможные варианты действий.

Рис.83. Взаимодействие при постановке задачи

На этом этапе должны быть установлены и зафиксированы понятия эффективности деятельности системы. В соответствии с принципами системного подхода необходимо учесть максимальное число связей, как между элементами системы, так и по отношению к внешней среде. Исполнитель-разработчик не должен иметь профессиональные знания процессов, которые являются главными. Но обязательно наличие таких знаний у заказчика – руководителя или администратора системы. Заказчик должен знать – что надо сделать, а исполнитель – специалист в области системного анализа – как это сделать. Единственно верный путь – налаживать диалог между ними.

При проектировании искусственных объектов часто возникает проблема несоответствия между желаемым и существующим состоянием, между целью и результатом (рис.84).

Рис.84. Схема создания искусственных систем

Причин, порождающих эту проблему, может быть несколько:

- нехватка ресурсов для достижения цели;

- непредвиденные воздействия окружающей среды;

- непредвиденное взаимодействие элементов внутри системы и т. д.

Из рисунка видно, что создание искусственной системы – итерационный процесс, т. е. достижение результата в виде искусственной системы нужного вида с первого раза маловероятно.

Проблемы, приводящие к возникновению дополнительных итераций при создании искусственных систем, появляются по следующим причинам:

- цели не могут быть выражены количественно и задаются семантически;

- неизвестен, не существует или не эффективен алгоритм достижения цели;

- информация, используемая при создании искусственной системы неполная, неоднозначная, противоречивая или ошибочная;

- могут существовать ограничения по ресурсам и т. д.

Рассмотрим другие проблемы этапа постановки задачи системного анализа:

Проблема согласования целей. В большинстве случаев, показателем полноты достижения цели системы служит показатель стоимости (рис. 85). Выбор критерия эффективности системы, является заключительным этапом формулировки целей и задач системы. От этого этапа будут зависеть наши представления о свойствах системы и результаты системного анализа.

Рис.85. Пример систем с согласованными и несогласованными целями

Проблема оценки связей в системе. В экономических системах принято выделять три типа связей с внешней средой: продукция, деньги, информация. При постановке задачи возникает проблема согласования этих несопоставимых по размерностям показателей, поскольку без такого согласования невозможно установить единый показатель эффективности системы в целом (рис.86).

Рис.86. Проблема согласования различных потоков различной размерности

Проблема оценки связей заключается в том, что количества продукции, суммы денег и показатели информационных потоков в каналах связи системы имеют стохастичную, вероятностную природу – их значения в данный момент времени нельзя предсказать абсолютно надежно. Поэтому при системном анализе часто приходится иметь дело не с конкретными значениями величин, не с заранее определенными событиями, а с их оценками по прошлым наблюдениям или по прогнозам на будущее. Отсюда возникает необходимость использования специальных, большей частью прикладных, методов математической статистики.

7.4.4. Анализ исследуемой системы. Следующим этапом системного анализа является изучение свойств объекта исследования с помощью методов моделирования (построения одной или комплекса моделей: от структурной до параметрической).

Как правило, для получения знаний о системе, на основании которых в дальнейшем формируется стратегия её улучшения (оптимизации), используются методы моделирования различных аспектов предметной области.

Структурно схему этапа анализа исследуемой системы и причин проблемы можно проиллюстрировать следующей схемой (рис.87):

Рис.87. Функциональная модель анализа исследуемой системы

В результате анализа формируется представление о следующих характеристиках системы:

- структура и наиболее важные элементы;

- принципы функционирования;

- принципы сохранения устойчивости системы;

- наиболее важные параметры составляющие гомеостаз;

- основные системные закономерности, которые следует учитывать при формировании комплексной модели;

- важнейшие ограничения, связанные с функционированием.

7.4.5. Синтез системной модели. После накопления достаточного знания о системе и её особенностях, методология системного анализа требует синтеза этих знаний в виде интегрального формализованного представления (системной модели) и формирования на её основе стратегии улучшения системы (рис.88). В данной связи особенно важно правильно интерпретировать полученные при анализе знания, поэтому при синтезе нередко возникает необходимость вернуться к стадии анализа и рассмотреть систему в каком-либо новом аспекте.

Рис. 88. Функциональная модель этапа синтеза стратегии улучшения (рационализации) системы

Рис. 88. Функциональная модель этапа синтеза стратегии улучшения (рационализации) системы

Для изучения накопленной информации о функционировании системы требуется формы представления и хранения этой информации. Современный системный анализ предлагает множество методик синтеза знаний в виде различных интегральных моделей. Для организованных систем, к числу которых относятся все виды организаций, коллективов, команд и групп наибольшие возможности для создания корректной системной модели предоставляет методология SADT.

Системная модель организованной системы включает множество составляющих: в структурном, информационном, семантическом, лингвистическом, математическом и других представлениях. При этом для управления организованной системой на основе системной модели она должна иметь следующие свойства:

- интегрировано описывать структуру процессов организованной системы;

- давать информацию об информационных потоках внутри и между процессами организованной системы;

- позволять прогнозировать реакцию организованной системы как системы управления на те или иные управляющие воздействия, выраженные в виде целей конкретных процессов;

- иметь механизмы самоадаптации, как к незначительным, так и структурным изменениям внутри системы.

Технология создания системной модели организованной системы представляет собой следующие действия:

- разделение всех видов деятельности в организованной системе на процессы или бизнес-процессы;

- формализация каждого из них и взаимодействия между ними;

- выделение внутри бизнес-процессов подпроцессов и формализация каждого из них и взаимодействия между ними

- продолжение декомпозиции до уровня, достаточного для проводимого исследования.

Эта технология – методология структурного анализа SADT, реализующая стандарт IDef0 [17].

7.4.6. Подходы к улучшению исследуемой системы. Системный анализ предполагает не только изучение проблемы практики, но и создание методики её преодоления. Таких методик существует множество. Рассмотрим методики улучшения, основанные на применении структурно-функциональных моделей.

Наиболее популярными на сегодняшний день являются реинжиниринг и метод анализа и преобразования потока ценности (метод потока ценности – МПЦ) [12].

Оба метода направлены на повышение эффективности организационной системы за счёт оптимизации её структуры. Но между ними существует различие.

Реинжиниринг предполагает повышение производительности всех или нескольких процессов, определяющих функционирование организационной системы. Наибольшее внимание он уделяет решению вопроса интенсификации труда, вплоть до выведения человека из состава объекта управления. При этом широко применяется механизация и автоматизация процессов организованной системы. Ключевым параметром, по которому оптимизируется процесс, является производительность труда в единицу времени. Реинжиниринг использует высокотехнологичные средства и знания, которые могут устаревать в течение 2-3 лет, поэтому для его применения обычно используются внешние эксперты, сосредотачивающиеся на актуализации методов и средств, которые они используют. Обычному предприятию обычно экономически нецелесообразно иметь в штате таких экспертов. Из этого проистекает и главный недостаток реинжиниринга. Вопрос о ценности, производимой для потребителя, тем или иным процессом этим оптимизационным методом не рассматривается. В результате значительные инвестиции могут пойти на автоматизацию далеко не самых критичных для потребителя результатов деятельности системы (рис.89).

Рис.89. Сравнение реинжиниринга и метода потока ценности

В противоположность реинжинирингу МПЦ концентрируется на знаниях, присутствующих внутри организованной системы [12]. Задача МПЦ классифицировать все процессы на 3 категории: полезные для потребителя, полезные для функционирования организационной системы и бесполезные. Для этого также используется структурная модель. После классификации процессов, подпроцессов и функций организованной системы осуществляется оптимизация. При этом стратегия оптимизации следующая: бесполезные процессы стремятся исключить вовсе, а полезные только для функционирования самой организационной системы, а не потребителя – максимально уменьшить и удешевить. В результате формируется стратегия повышения производительности труда, но несколько иным путём.

Исследователи часто противопоставляют МПЦ реинжинирингу и наоборот, отмечая достоинства или недостатки каждого из методов. На наш взгляд, это не вполне правильно. МПЦ гораздо эффективнее на первых этапах оптимизации, когда в организационной системе достаточно много избыточных, зачастую бесполезных функций. Далее, по мере оптимизации, эти функции исключаются, и применение реинжиниринга становится более эффективным.

7.4.7. Проверка стратегии решения проблемы. В заключение системного исследования выполняется проверка полученного результата, т. е. обобщение результатов оптимизации и формирование выводов о степени достижения целей исследования. По результатам этой проверки принимается решение о возврате на одну из предыдущих стадий системного анализа или об окончании системного исследования.

Проверка обычно осуществляется на практике, хотя для ряда исследований применимы и математические методы. Мы будем рассматривать подход проверки практикой, поскольку именно он господствует при системных исследованиях организационных систем.

Для проверки любых оптимизационных стратегий на практике необходимо сначала реализовать их. Однако полномасштабная реализация даже самой привлекательной и продуманной стратегии обычно сопряжена с большими рисками, поэтому обычно проверку проводят на одном из процессов или даже подпроцессов, а затем принимают решение о реализации стратегии преобразования во всей организованной системе. Такой подход называют реализацией пилотного проекта.

Пилотный проект призван ответить на вопрос о правильности намеченной стратегии, поэтому в первую очередь ещё до начала его реализации выполняют:

- определение значений параметров интересующих исследователя параметров (например, затраты, процент дефектов, прибыль и т. д.);

- планирование изменений целевых параметров (например, рост прибыли на 15%);

- погрешность планирования параметров (например, рост прибыли не менее чем на 10%, на 15%±1,5% и т. д.).

Структурно схему этапа проверки на практике стратегии улучшения (оптимизации) системы можно проиллюстрировать следующей схемой:

Рис.90. Функциональная модель этапа проверки стратегии на практике

Рис.90. Функциональная модель этапа проверки стратегии на практике

После реализации пилотного проекта и сбора информации о его результатах производится сравнение полученных значений параметров с установленными в планах. Если фактическое изменение параметров функционирования организационной системы соответствует плану, то принимают решение о правильности выбранной стратегии оптимизации и определяют возможности для её применения для других процессов организационной системы. В противном случае определяют причины неудачи.

Причинами могут служить:

- ошибки и просчёты при внедрении пилотного проекта;

- ошибки при формировании стратегии оптимизации;

- ошибки при выполнении системного исследования.

Для первого случая, возможно, следует провести ещё один пилотный проект и если он оправдает ожидания, то принять выбранную стратегию.

Во втором случае необходимо оценить саму стратегию и попробовать её изменить. После этого появляется возможность повторения пилотного проекта.

Для третьего случая требуется повторное, более детальное и глубокое системное исследование.

7.4.8. Пример применения системного анализа для образовательной деятельности. Рассмотрим систему планирования учебного процесса.

На первом этапе определим предметную область для системы. Предметной областью для этой системы является образовательная деятельность вуза со всей совокупностью ограничений и особенностей, которые ей присущи.

Проблемой практики является необходимость повышения эффективности деятельности структурного подразделения, участвующего в функционировании этой системы.

Для решения этой проблемы возникает цель, которую можно сформулировать как достижение максимальной экономии ресурсов, при сохранении высокого качества предоставляемой услуги.

Как мы рассматривали выше, элементами системы планирования ресурсов являются структурные подразделения, одним из которых является кафедра, осуществляющая непосредственную деятельность по предоставлению образовательной услуги. Поэтому рассмотрим решение проблемы практики, с точки зрения администрации кафедры вуза.

Таким образом, появляется возможность сформулировать задачу исследования как повышение эффективности деятельности кафедры в рамках системы планирования учебного процесса.

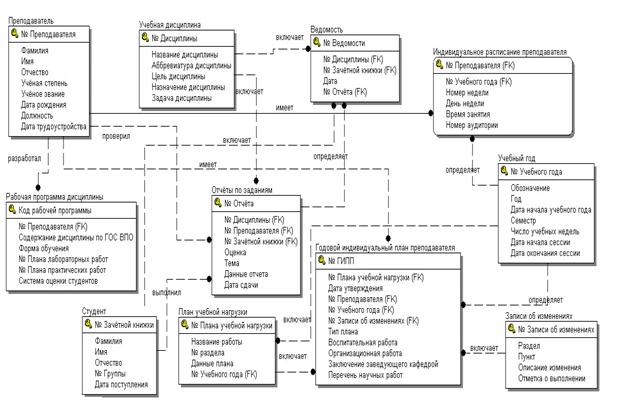

На втором этапе проведём анализ предметной области, которою формирует учебный процесс. Наиболее удобным инструментом для первичного анализа предметной области является мнемосхема (см. п. 4.6.5) представленная на рисунке 91.

Рис.91. Пример мнемосхемы системы планирования учебного процесса

Основным выводом из анализа схемы рассматриваемой системы является возможность представления системы планирования учебного процесса в виде системы управления плановыми документами кафедры. Следовательно, кафедра является важным звеном системы планирования. На данном этапе можно оценить и другие свойства системы планирования, такие как её гомеостаз, входящая и исходящая документация, организационная сложность, степень автоматизации и другие. Этап анализа должен дать информацию для формирования комплекса моделей, которые принято называть системной моделью.

Для моделирования функциональной структуры принято использовать функциональное, процессное или объектно-ориентированное моделирование. На третьем этапе применим для создания системной модели методологию SADT. Пример функциональной модели показан на рисунке 92:

ППС – профессорско-преподавательский состав; ГОС – государственный образовательный стандарт; ОПНПиНКВК – отдел подготовки …., УМУ – учебно-методическое управление.

Рис.92. Пример функциональной структуры системы планирования учебного процесса

Следующим этапом синтеза системной модели является моделирование информационных процессов. Пример фрагмента модели показан на рисунке 93:

ГИПП – годовой индивидуальный план преподавателя.

Рис.93. Пример фрагмента информационной модели планирования учебного процесса

На основе системной модели появляется возможность предложить методы оптимизации этой модели для решения поставленной задачи. В прикладной информатике основным методом решения задач практики является внедрение информационных систем. Но это не означает, что любую систему следует автоматизировать. Для того чтобы это было оправдано, необходим дополнительный анализ экономических, организационных, технологических, социальных и других факторов с помощью методов математического или аналитико-графического моделирования.

В нашем примере решение об автоматизации системы планирования на уровне кафедры – является предлагаемым решением поставленной задачи.

Следующим шагом в системном анализе в прикладной информатике является выбор инструментария (табл.5). Проанализируем выбор методов автоматизации.

Таблица 5

Выбор инструментария для решения задачи

Название инструмента | Характеристики (отрицательные) | |||

Цена | Сложность | Сложность получения нужного инструментария | Сложность адаптации к предметной области | |

ERP-системы | Высокая | Высокая | Низкая | Высокая |

Системы электронного документооборота | Средняя | Низкая | Низкая | Высокая |

Web-технологии | Низкая | Средняя | Средняя | Низкая |

Сопоставим каждой характеристике шкалу, в которой отрицательные свойства оцениваются в обратном порядке:

- «высокая» – 1 балл;

- «средняя» – 2 балла;

- «низкая» – 3 балла.

Получим, оценку:

- для ERP-систем – 6 баллов;

- для систем электронного документооборота – 9 баллов;

- для web-технологий – 10 баллов.

Таким образом, для решения проблемы практики наиболее подходящим инструментом является web-технология.

На четвёртом этапе системного анализа сформулируем способ решения поставленной задачи. Для этого необходимо построить информационную систему планирования учебного процесса применительно к кафедре вуза.

Рассмотрим принципы функционирования информационной системы, для чего построим модель алгоритма её работы (рис.94).

Рис.94. Пример фрагмента алгоритма функционирования информационной системы планирования учебного процесса

Поскольку в работе системы задействованы несколько подразделения, то необходимо смоделировать структуру компьютерной сети, в рамках которой будет функционировать информационная система. Рассмотрим пример схемы такой компьютерной сети (рис.95):

Рис.95. Пример схемы локальной сети

На конечном этапе можно предложить следующую схему информационной системы управления кафедрой с использованием web-портала (рис.96):

Рис.96. Структура информационной системы управления ресурсами кафедры с использованием web-портала

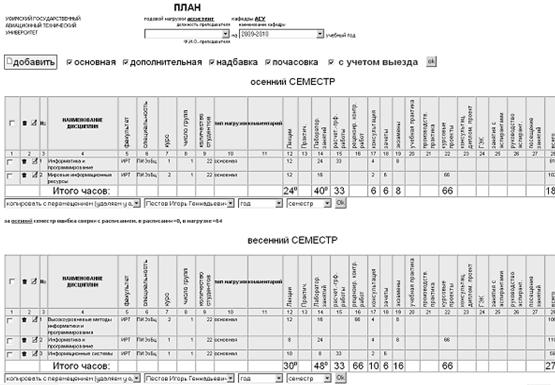

После реализации этой информационной системы, подсистемы планирования учебной нагрузки будет иметь вид, показанный на рисунке 97:

Рис.97. Пример экранной формы информационной системы на web-портале подразделения

Таким образом, при помощи системного анализа можно решать сложные задачи практики в предметной области организационных систем.

7.5. Системный анализ в экономике

Функцию экономического анализа можно определить как выявление и исследование экономических свойств и отношений объектов.

Результат экономического анализа определяется его задачами, наиболее значимыми из которых являются:

- оценка организации для выявления её изменений в пространстве и времени;

- поиск и оценка факторов, вызывающих эти изменения;

- выявление резервов для развития и повышения экономической эффективности функционирования организации;

- рациональное планирование и контроль выполнения планов;

- повышение эффективности системы управления использованием ресурсов;

- определение причинно-следственных связей между экономической и производственной деятельностью;

- анализ связей между экономическими показателями;

- прогноз финансово-экономического состояния предприятия в ближайшей перспективе, бенчмаркинг и т. п.

В исследовании и моделировании экономических систем обычно выделяются три уровня использования количественных методов [14]: измерение, математическое моделирование и принятие решений (рис.98).

Уровень измерений характеризует количественное представление переменных и количественных закономерностей. Математическое моделирование даёт описание результатов измерения математическими зависимостями. Принятие решений подразумевает поиск значений переменных, оптимизирующих объекты в заданном направлении.

Рис.98. Уровни управления экономическим объектом

Уровни взаимно обуславливают и дополняют друг друга, но при этом каждый имеет свою специфику.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 |